di Giacinto Reale

Si deve pensare, quindi, che l’elenco dei presenti, da passare al giornale il giorno dopo, sia stato compilato in maniera un po’ superficiale, come spesso accade in queste occasioni; da una scorsa a tali nomi si nota subito come manchino nell’elenco la gran parte di quelli che poi saranno, nel periodo successivo, i maggiori esponenti del movimento e vi siano, viceversa, alcuni che nel quadriennio successivo si staccheranno dal fascismo per dissapori ideologici, motivi personali o per varie altre cause di incompatibilità. Molti infine sono e saranno degli sconosciuti che, nei mesi a venire, passato l’entusiasmo del primissimo dopoguerra, si defileranno, sottratti all’impegno politico dai mille problemi della sopravvivenza quotidiana.

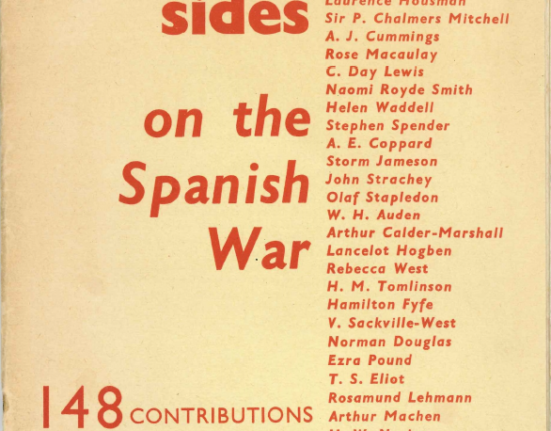

Se si guarda alla composizione sociale ed alla provenienza ideologica dei sansepolcristi, ritroviamo le categorie e i gruppi già visti: futuristi, Arditi, sindacalisti rivoluzionari, interventisti, trinceristi e combattenti. Della riunione sappiamo quasi tutto, dal resoconto che ne fa il giorno dopo il Popolo d’Italia e dal racconto che ne faranno, negli anni successivi, i maggiori protagonisti.

Tutto si svolge tranquillamente, nonostante alcune larvate minacce socialiste, che giustificano la presenza di alcuni gruppi di Arditi, guidati da Edmondo Mazzuccato, di guardia sullo scalone ed ai lati dell’ingresso del palazzo: sono gli stessi Arditi che qualche settimana prima, nel dare notizia alla stampa della costituzione della Sezione milanese della loro Associazione hanno fatto seguire al nome il proprio indirizzo di casa (spesso situata in quartieri popolari “a rischio”), in segno di sfida agli avversari. Presiede Ferruccio Vecchi (che alla riunione dedicherà anche la scultura sopra riprodotta), a riprova della preminenza “morale”, se non numerica degli Arditi, e vi sono vari interventi: Marinetti, Vecchi, Carli, Michele Bianchi e molti altri; l’intervento più importante, come ovvio, è quello di Mussolini, che propone una dichiarazione in tre punti, approvata dall’assemblea.

Al primo punto c’è il saluto ai caduti, ai combattenti, ai mutilati e la riaffermazione della disponibilità a sostenere le rivendicazioni dei reduci; al secondo è inserita un’allocuzione contro ogni imperialismo, per la Società delle Nazioni e per le rivendicazioni italiane su Fiume e la Dalmazia; al terzo punto si impegna il neonato movimento a sabotare le candidature neutraliste in tutti i Partiti alle elezioni. Dopo un aggiornamento dei lavori per il pranzo, la riunione continua al pomeriggio, a ranghi più ristretti; se la sono squagliata “gli uomini d’ordine, i borghesi, i posapiano, i galantuomini per definizione e i patriottardi per partito preso”. Mussolini interviene di nuovo e ribadisce i concetti già espressi a Dalmine, per il sindacalismo nazionale e contro l’ingerenza dello Stato in economia; poi si spinge più oltre, e si pronuncia per l’abolizione del Senato, per il suffragio universale esteso anche alle donne e, soprattutto, per la scelta repubblicana e democratica: “Dalle nuove elezioni uscirà un’Assemblea nazionale alla quale noi chiederemo che decida sulla forma di governo dello Stato italiano. Essa dirà: repubblica o monarchia, e noi che siamo stati sempre tendenzialmente repubblicani, diciamo fin da questo momento: repubblica !….Noi siamo decisamente contro tutte le forme di dittatura, da quella della sciabola a quella del tricorno, da quella del denaro a quella del numero; noi conosciamo soltanto la dittatura della volontà e dell’intelligenza.”

Il generale consenso dell’assemblea, trascinata anche dalle grandi capacità oratorie del direttore del Popolo d’Italia, accompagna queste parole e sancisce la fine della riunione, al termine della quale viene anche nominato un Comitato centrale, di cui però si ignora la composizione esatta, anche se certamente ne dovevano fare parte Mussolini, Vecchi, Marinetti, e Bianchi. L’impegno più importante è, come logico, quello per lo sviluppo del movimento ed il proselitismo: il Popolo d’Italia scrive il giorno 24, nel dare il resoconto della riunione: “Ogni amico e lettore nostro deve farsi iniziatore del Fascio. Non importa di essere in molti. Oserei dire che è preferibile, se non necessario, essere in pochi. Cinque, dieci individui bastano per costituire un Fascio: ora che la strada è segnata, si tratta di camminare audacemente innanzi. Fra due mesi, un migliaio di Fasci saranno sorti in tutta Italia.”

E, in effetti, vengono ben presto costituiti i primi Fasci: Torino, Verona, Bergamo, Treviso, Padova, l’appello mussoliniano trova adesioni e simpatie; proprio sul tema dell’organizzazione dei Fasci tornerà, perciò, il giornale qualche giorno dopo: “Non c’è bisogno di ripetere che la loro vita interna è assolutamente autonoma. Statuti, regolamenti, etc…Tutto ciò è roba di Partiti. Ogni Fascio munirà i suoi soci di una tessera per il riconoscimento personale e farà un regolamento con un solo articolo: il socio che manca tre volte consecutive all’adunata è automaticamente dimesso.”

Come si vede, il fascismo tende da subito differenziarsi dalle organizzazioni esistenti: ha intuito, forse più che consapevolmente individuato, nella mastodonticità del Partito socialista uno dei motivi della sua burocratizzazione e della sua stessa impotenza; tende, di conseguenza, a darsi un’organizzazione forse un pò elitaria, ma solida, di gente seriamente e costantemente impegnata, pena il dimissionamento automatico. Quella di preferire la qualità alla quantità è una scelta programmatica, ma è spesso anche un’opzione necessaria; ancora nel gennaio del ’20, a Pasella che gli rinnova le consuete raccomandazioni, lo studente pisano Paolo Isola, iniziatore del Fascio nella sua città, risponde con un po’ di malinconia: “date le condizioni di ambiente, sarà purtroppo necessario curare più la qualità della quantità”.

Per ora, comunque, le cose procedono bene: Fasci destinati a diventare molto importanti nascono a Bologna, Napoli, Brescia, Cremona e Firenze; ciò, nonostante che la riunione del 23 marzo sia stata praticamente ignorata da tutta la stampa liberale e democratica; gli unici ad accorgersi di quella che forse voleva essere una “dichiarazione di guerra” al vecchio mondo, sono i nazionalisti dell’ Idea Nazionale, diretta da Luigi Federzoni. Il 25 su questo giornale viene infatti pubblicato un articolo di Orazio Pedrazzi riferito alla riunione; il tono generale è comunque di critica per le caratteristiche “di sinistra” del nuovo movimento, che non possono essere evidentemente condivise dai conservatori nazionalisti.

Si può quindi dire che la riunione di piazza San Sepolcro si colloca tra due avvenimenti di ben maggiore rilevanza, sia per le immediate conseguenze politiche e organizzative che determinano, sia per la risonanza che hanno sulla stampa e nel Paese. Del primo di tali avvenimenti, la contestazione a Bissolati, si è già detto, il secondo è la distruzione dell’Avanti, il giornale “sovversivissimo”, il 15 aprile a Milano. (fine)

ALTRI ARTICOLI CORRELATI

23 MARZO 1919: LA “CONGIURA DEI SANTI PAZZI” (PARTE PRIMA)