”Amo tanto l’arte, ma la Patria la supera…”

Di Franca Poli

Ho sentito parlare di Ines Donati frequentando il gruppo Primavera di Bellezza gestito da Giacinto Reale che, con l’occasione, ringrazio calorosamente per avermi offerto la possibilità di consultare il materiale da cui traggo questo pezzo. È stato emozionante sfogliare un libro editato dalla Tipografia delle Mantellate nel 1926 “Ines Donati” (Memorie raccolte coordinate e pubblicate da Alfonso D’Agostino, Carlo Pocci Sanguigni). Un testo in cui esaurientemente si parla della ragazza che seppe infiammare anche gli squadristi più duri, i fascisti più convinti. “Amò la Patria con cuore di donna e la difese con animo virile” così la definì Alfredo Rocco. Traspare dalle pagine, nelle descrizioni di chi la conobbe e l’ebbe come amica o compagna di lotta, la forza, la gioia di vivere, il coraggio di chi sembra non avere tempo abbastanza, come se ancora prima del suo ineluttabile destino sentisse che la vita non le avrebbe lasciato giorni a sufficienza per fare tutto quello che avrebbe voluto.

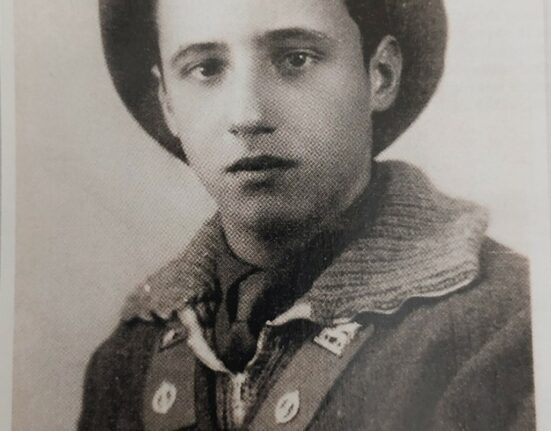

Una italianissima Giovanna d’Arco, bruciante di “fede” nella sua Patria che condusse una vita eroica, una donna per la quale, se avesse trovato in Dio il suo credo, la Chiesa, forse, non avrebbe esitato a riconoscere un miracolo per dichiararla santa dopo la sua prematura scomparsa. Gli uomini la sentirono pari loro, camerata, mai inferiore, anche se tanta animosità e coraggio erano racchiusi in un corpo così giovane e fragile. Una ragazza che per seguire e perseguire la purezza dei suoi ideali seppe rinunciare alla propria femminilità e mostrò dedizione assoluta alla “causa” dell’anti bolscevismo, battendosi con tutte le sue forze per riportare la sua amata terra a un avvenire degno del suo passato. Ines nacque in provincia di Macerata, esattamente a San Severino Marche, l’8 giugno 1900 da una modesta famiglia di lavoratori: il padre era calzolaio e la madre orologiaia. La ragazza crebbe animata da grande spirito nazionalista subendo fin dall’adolescenza l’influenza delle forti correnti interventiste che portarono poi l’Italia verso il primo conflitto mondiale. Bruciante di amor patrio era sempre pronta a scagliarsi contro chi non fosse pervaso da altrettanto nobili ideali. In questa passione si vedeva contrastata all’interno della sua stessa famiglia dove invece era costretta al disbrigo delle faccende domestiche, trovò così sfogo nella pittura frequentando la scuola d’arte di San Severino. Infuse nelle sue opere tale semplicità di stile e vivacità di colori da affascinare chi le vedeva, al punto che gli insegnanti, considerando la scuola del paese troppo limitata e inadatta alle sue promettenti capacità, le consigliarono di recarsi a Roma per approfondire i suoi studi. Soltanto alla fine del conflitto mondiale però Ines riuscì a coronare il suo sogno e a frequentare l’Istituto Superiore delle Belle Arti “ della capitale. Era poco più che adolescente, quando si ricorda di lei il primo episodio che lascia intravedere di che coraggio e intraprendenza fosse dotata.

Durante la prima guerra mondiale, nel periodo in cui si temevano le incursioni aeree degli austriaci, lei usciva di casa la notte per andare nelle fattorie sparse in campagna a far spegnere i lumi, onde evitare che divenissero un facile bersaglio. Successivamente, dopo la disfatta di Caporetto, quando avevano ripreso vigore i comizi “pacifisti” dei sovversivi, una sera, avendo saputo che si sarebbe tenuta una riunione in un casolare vicino San Severino, Ines uscì di soppiatto, si nascose nel fienile della fattoria in questione e quando tutti i convenuti furono assorti nella discussione, animati da spirito disfattista, Ines saltò fuori e con determinazione e coraggio iniziò il suo contraddittorio. Ne nacque un pandemonio che fece accorrere i carabinieri, i quali essendo vietate tale genere di riunioni, in un fuggi fuggi generale, arrestarono gli organizzatori e alla giovane “Patriottica” (così fu anche soprannominata Ines da allora) andarono il plauso dei cittadini e le congratulazioni delle autorità, ma non quelle dei suoi familiari che, al rientro, l’accolsero a suon di legnate e si decisero così ad allontanarla dal paese. Terminata la guerra e giunta finalmente a Roma, fu ospitata da una zia alfine di poter frequentare il suo corso di studi, ma fu proprio qui che conobbe i primi squadristi capitolini e iniziò la sua avventura “politica”. La cosa non piacque alla zia che, non tollerando le sue intemperanze, la scacciò, così Ines fu costretta a chiedere asilo alla “Casa famiglia di San Rufina”, un collegio gestito da suore, dove venne accolta e apprezzata per le sue doti di grande umanità.

Ines amava teneramente e senza parzialità tutte le ospiti della struttura religiosa, sentendole come sorelle, se ne occupava come meglio poteva, cercando di apparire sorridente, di portare serenità, tenendo nascosti i suoi crucci, non mostrando le sue angosce che pur doveva provare, dovendo affrontare una vita di sacrifici, poiché da allora aveva anche cominciato a lavorare per vivere e mantenersi. Non si lamentava mai dei suoi problemi e cercava di rendere tutti partecipi soltanto delle sue gioie, noncurante delle proprie sofferenze, si preoccupava, al contrario, di quelle altrui ed era sempre pronta ad aiutare il prossimo. Si prodigava in opere di bene e assistenza verso i poveri e i deboli della società, aiutando volentieri un mendicante, magari accompagnandolo sottobraccio dall’altro lato della strada o supplicando senza vergogna i passanti perché lasciassero il loro obolo e privandosi spesso del necessario, donava tutto ciò che aveva. Era facile incontrarla mentre aiutava un fanciullo, sfruttato, a spingere il suo pesante carretto o a portare soccorso, accompagnato da buone parole di conforto e speranza, ai ciechi per i quali nutriva una particolare predilezione. Tornava appagata la sera ed era raggiante quando riusciva in cambio del suo aiuto a ottenere un sorriso. In collegio con le bambine era sempre disposta allo scherzo e al gioco. In ricorrenza dell’Epifania, ogni anno, si travestiva da Befana e dopo la mezzanotte, con un cesto sotto un braccio, una lanterna in mano, entrava nei dormitori, si fermava accanto a ogni letto e lasciava dolci, giocattoli e arance. Riusciva così, sostituendosi alle mamme morte o lontane, ad asciugare le loro lacrime, a riportare un sorriso sulle labbra di quelle creature orfane o abbandonate e a trasformare tanta solitudine in giorni di festa.

Il Paese, frattanto, era scosso da grande fermento, l’Italia della guerra vittoriosa era odiata dai social-comunisti: i combattenti reduci venivano aggrediti e picchiati, le bandiere tricolori erano date alle fiamme, le piazze erano divenute luoghi di violenza e nel cosiddetto biennio rosso (1919-’20) si innescò una vera e propria guerra civile. I bolscevichi, esaltati dalla presa di potere in Russia, speravano di realizzare un regime simile anche in Italia. Ines, fuori dalle mura del convento non era più una tenera madre, ma diventava un “soldato”, intrepida, instancabile “ardita” coraggiosa, se necessario, si batteva al pari degli uomini e si prodigava per far fallire ogni iniziativa “disfattista” dei rossi. Alcune notissime fotografie la ritraggono il 20 maggio del 1920, allora iscritta alle “giovani esploratrici”, quando durante uno sciopero, si improvvisò spazzina e, insieme a pochi altri, si adoprò per ripulire le strade di Roma dai rifiuti lasciati in ogni dove.

Così, in quel periodo, in occasione di altri frequenti scioperi dei servizi pubblici, quando i Fascisti volontariamente intervenivano per evitare disagi alla popolazione, Ines, svolse con successo mansioni di elettricista e postina, intanto, per dare maggiore sostanza al suo impegno, si iscriveva alla Unione Popolare Antibolscevica. Durante la sua attività in sostituzione degli scioperanti, rifiutava di essere accompagnata dalle guardie regie che erano messe a disposizione dei volontari, noncurante di essere accolta nei rioni più popolari da insulti e fischi. Accettava per se stessa di tutto, purchè a essere ingiuriata non fosse la Patria a lei tanto cara. Sempre più infervorata, fu la prima e unica donna iscritta all’Associazione Nazionalista Italiana nel battaglione “Sempre Pronti”, con la sua voce dolce e femminile fu ovunque accanto agli uomini, sempre in prima fila e sapeva spronare i compagni al canto di gioia o all’assalto e proprio i suoi camerati, conoscendola, stimandola, fiera, audace e mai intimidita la soprannominarono la “Capitana”.

Buona e gentile, dalla figura esile, la vita sottile, i capelli scuri, i tratti delicati, gli occhi neri, lo sguardo fermo e dolce a un tempo, Ines con volontà inflessibile, sapeva ispirare coraggio e fu spesso una vera trascinatrice. “Fu fascista prima di essere tesserata, per istinto, per innata convinzione, per profondo ardente amor di Patria “ (Ettore Righini). Nel febbraio del 1921, saputo che Nicola Bombacci, uno dei fondatori del partito Comunista d’Italia, si sarebbe recato al caffè Aragno, Ines vi fece irruzione insieme a qualche altro, per rinfacciargli le sue posizioni antinazionali, ma invece del barbuto romagnolo, si trovò di fronte il deputato del Partito Socialista Alceste della Seta, col quale aveva un “conto in sospeso” per un intervento a un consiglio comunale avvenuto mesi prima. Dopo qualche scambio di battute, il malcapitato osò profferire ancora ingiurie verso la Patria, provocando la sdegnata e irata reazione di Ines che lo colpì con un manrovescio al volto.

La cosa ebbe grande risonanza, che un parlamentare fosse stato schiaffeggiato e per di più da una donna non poteva passare sotto silenzio e senza intervento delle autorità, così in seguito alla delazione di tal De Fleur, riconosciuto come spia e informatore della Questura dai camerati, Ines fu arrestata e tradotta in carcere dove restò per un mese. (Piccola parentesi: anche il De Fleur, pagò successivamente il suo conto alla “dolce” Ines, che, incontratolo per strada, non si fece mancare l’occasione di prenderlo a schiaffi).

Al processo l’onorevole Della Seta non confermò l’accusa e Ines venne rilasciata, nel tripudio dei suoi camerati. Furono però gli accoliti del socialista a farle scontare l’onta e, dopo qualche tempo, il 31 luglio dello stesso anno, una sera, venne aggredita vigliaccamente e percossa tanto da dover essere ricoverata per oltre un mese in ospedale. “…essi mi promisero formalmente che mi avrebbero fatta la pelle(…)intanto gli inseguitori aumentavano ed aumentavano le dosi degli insulti(…)mi misi in guardia, voltai il bastone dal lato più pesante ed attesi. Sentii uno che, lanciatosi con mossa fulminea dietro le mie spalle, stava per aggrapparsi al mio bastone(…) ed allora altro non vidi, solo mi parve sentire un grande fracasso come di vetri infranti. Era la mia testa invece che ricevette in pieno due terribili colpi (…)Il sangue colava come una fontana. E l’amore per l’Italia mia lo udii più forte che mai e, riunendo tutta l’energia, la poca energia rimastami, gridai a tutta quella fiumana di gente che, minacciosa mi circondava, l’evviva possente alla patria diletta.” dal diario di Ines Donati.

Quando si trovò in Tribunale, stavolta come parte lesa, rivide i suoi aggressori e con loro, le madri piangenti degli stessi, allora con grande nobiltà d’animo, dichiarò ai giudici di non riconoscere tra quei giovani nessuno dei suoi assalitori. Fu con questo gesto e con la successiva visita che fece in ospedale, per andare a trovare e a portare sigarette a uno di quei ragazzi qui ricoverato, che si guadagnò la stima del popolo del ”suo” Trastevere e la riconoscenza dei suoi stessi aguzzini.

Ormai lanciata nella lotta non si astenne anche da azioni pericolose, ebbe il suo “battesimo del fuoco” a Ravenna dove, raccontò Luigi Federzoni, rimase immobile mentre attorno a lei sibilavano i proiettili. Partecipò in quel di Ancona, allo sciopero dell’agosto 1922, insieme all’onorevole Gay che la vide coi suoi occhi, ammirato da tanto coraggio, impegnata in una lotta senza quartiere nel combattimento di Porto San Lazzaro. In seguito accorse nei pressi di La spezia, a portare il suo aiuto agli abitanti, dopo lo scoppio della polveriera di Forte Falconara.

Intere borgate furono distrutte dalla violenta esplosione, la visione che si presentò agli occhi della giovane Ines fu desolante: bambini che si aggiravano piangenti fra le macerie in cerca della madre, feriti che invocavano aiuto, case distrutte, famiglie spezzate e per lei furono giorni di lavoro continuo, sfiancante e furono notti insonni trascorse a guardia delle case per evitare sciacallaggi. Ines non si risparmiò nel portare aiuto ai fratelli bisognosi, provando oltre ogni limite il suo debole fisico e, al rientro a Roma, iniziò ad accusare i primi sintomi della tubercolosi, malattia che in nemmeno due anni la portò alla morte.

Quando giunsero i giorni della marcia su Roma, dell’ordine ristabilito e Mussolini si era insediato al Governo, Ines era malata e non potè mai godere appieno il sapore della vittoria per cui aveva tanto speso in sudore e sangue. Ebbe la gioia di essere presente a un incontro con il Duce che le strinse la mano “La conosco di fama da tempo e so che lei è una fierissima italiana, una indomita fascista” queste parole la accompagnarono fino alla fine dei suoi giorni, orgogliosa di quello che aveva compiuto per il bene dell’Italia.

Alle ore 8,20 del 3 novembre 1924 dopo gli ultimi mesi di spasimi, dolori, atroci dubbi, speranze tradite, la giovane Ines Donati si spense, come non avrebbe mai voluto, rimpiangendo di non essere caduta durante la lotta. “Sappi che noi, cui ci anima l’ardente fede del sacrificio, non siamo mai fuggiti dinanzi a pericoli di sorta: per noi non c’è pericolo, perché siamo noi soli che sappiamo guardare in faccia la morte senza maledirla, ma, delle volte, dandole anche il benvenuto”. (Ines Donati). Il 17 ottobre 1937, nelle vicinanze della piazza principale di San Severino Marche in presenza di una folla festante, le venne intitolato un monumento con una statua bronzea che la raffigurava. Alla fine della guerra i partigiani, per nulla inclini a comprendere eroismo e amore di patria, distrussero l’opera scultorea rappresentante Ines, in seguito la parte marmorea venne riconvertita dal Comune come monumento ai caduti di tutte le guerre. Oggi resta di lei soltanto il ricordo di un’anima pura e di una fede possente che mai l’aveva abbandonata.

6 Comments