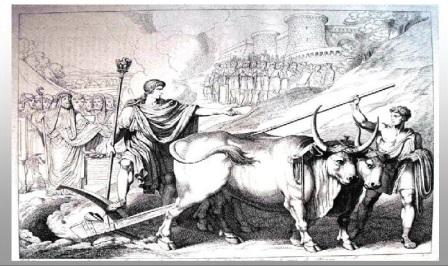

Il 21 aprile 753 prima dell’Era Volgare è una data che ancora si studia, nonostante la tragedia che sta vivendo il nostro sistema scolastico: il giorno fatale in cui Romolo, aggiogati all’aratro un bue e una giovenca, tracciò il solco che avrebbe fissato i confini dell’Urbe, continua a figurare fra le poche nozioni di base che devono (dovrebbero) figurare nel bagaglio culturale di ogni italiano.

Sappiamo ora che la fissazione della data, come riporta Plutarco, è frutto dei calcoli astrologici di Lucio Tarunzio Firmano (astrologo e matematico amico di Varrone) e non è mai stata provata scientificamente; e sappiamo pure che, curiosamente, fu un fiero avversario di pagani ed ebrei a riconoscerne per primo la validità — Bonifacio IV, sessantasettesimo papa della Chiesa cattolica morto nel 615, che identificò l’Annus Domini, l’anno della nascita di Gesù, con l’anno 754 a.U.C., ab Urbe Condita, cioè “dalla fondazione della Città (per eccellenza)”.

Ma non sono queste minuzie a contare: è il soffermarsi a pensare che in un giorno quantificabile dal punto di vista storico — e computato in modo così preciso da determinare la datazione dei millenni a venire — ha preso vita la costruzione sociale, culturale e politica più grandiosa dell’Occidente la cosa che continua a dare i brividi.

Al di là dei significati e delle valenze religiose o ideologiche strutturatesi attraverso i secoli, il Natale di Roma dovrebbe essere considerato una ricorrenza fondamentale per tutti, e particolarmente in questo momento storico: perché — di nuovo — al di là dei significati e delle valenze religiose o ideologiche la Roma dei sette re e della Res Publica rappresenta un autentico discrimen epocale capace di dar senso ai secoli e alle genti che verranno dopo di essa.

Lasciamo da parte tutta la retorica e la propaganda che nel bene e nel male hanno accompagnato il nome di Roma (soprattutto nel secolo scorso), e indugiamo per un momento a meditare sulle parole famosissime che Virgilio mette in bocca ad Anchise (Eneide VI, 851-853), quando dai Campi Elisi predice al figlio Enea gli eventi che verranno:

tu regere imperio populos Romane memento —

hae tibi erunt artes — pacisque imponere morem,

parcere subjectis et debellare superbos.

hae tibi erunt artes — pacisque imponere morem,

parcere subjectis et debellare superbos.

(«tu, o Romano, rammenta: governerai con mano ferma i popoli e queste saranno le arti che applicherai — imporre un costume di pace,

esser clemente con coloro che avrai sottomesso e abbattere, combattendoli, gli arroganti»).

esser clemente con coloro che avrai sottomesso e abbattere, combattendoli, gli arroganti»).

Anche se certa critica individua in queste parole «la norma brutale dell’imperialismo romano assunta come canone della virtus» (così Luca Canali nel 1993), non facciamoci fuorviare dai condizionamenti culturali e ideologici ma consideriamo i princìpi generali enunciati da Virgilio: essi costituiscono, in tutta evidenza, le fondamenta su cui dovrebbe edificarsi ogni autorità statuale, indipendentemente dalla forma assunta — impero, monarchia o repubblica. (E non credo di essere troppo lontana dal vero suggerendo che questi princìpi sono così ampiamente suscettibili di attualizzazione da poterli recuperare per il corretto approccio a un’antica e alta concezione del Politico che riprenda finalmente il ruolo che le compete, sgombrando il campo dalle grettezze che hanno segnato decenni di storia italiana).

1) Imporre un costume di pace. Naturalmente la critica ha sempre interpretato queste parole alla luce della politica estera di Roma: una politica, com’è noto, di conquista e di espansione, temperata però da un’autentica missione civilizzatrice della quale restano significative e cospicue vestigia in tutto il continente eurasiatico. Ma a dispetto del dettato costituzionale e delle celebrazioni per l’unità d’Italia è sotto gli occhi di tutti che la situazione interna della nostra nazione è improntata a molte cose ma non certo a una pace o pacificazione che dir si voglia: né sembra che esista una reale volontà di riportare i rapporti sociali nell’alveo di una organicità che, sola, può essere garante di armonia civile. Per quanto riguarda la posizione in materia di politica estera, non c’è bisogno di sforzarsi troppo per ricordare che l’Italia è da tempo impegnata in equivoche “missioni di pace” al fianco di potenze imperialiste e a sostegno degli interessi di queste.

2) Esser clemente con coloro che avrai sottomesso. Il testo virgiliano reca parcere subjectis, ma la norma si è tradotta per noi in un più generico parcere victis, esser clementi con i vinti: ciò che dovrebbe valere come regola base nella gestione di ogni rapporto conflittuale. Per Cicerone, hostis era il nemico pubblico, il nemico dello Stato, colui “contro il quale sono state legittimamente prese le armi” ( Cicerone, Filippica IV,1); e in nessun caso la figura dello hostis va confusa con la figura dell’inimicus — il non-amico, il nemico personale nei confronti del quale è (o può essere) lecito nutrire sentimenti di rivalsa e/o di vendetta. Eppure, se guardiamo alla storia non troppo remota della nostra Unità, vediamo che l’atteggiamento dei conquistatori venuti dal Nord non sembra aver tenuto nel minimo conto quell’antico precetto. E se guardiamo alla storia ancor più recente, vediamo che gli esiti della guerra civile 1943-1945 sono inquadrabili nella medesima ottica. Considerare il nemico battuto in guerra non come persona-che-sta-dall’altra-parte bensì come non-persona tout court, alla quale negare ogni diritto e addebitare ogni colpa, è errore gravissimo — di più, irreparabile: nel Novecento, è stato commesso in terra italiana da italiani, e nel resto del mondo dalle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale; e il primo secolo del nuovo millennio ha visto crescere e consolidarsi la convinzione che “l’altro” fosse nientemeno che il Male Assoluto, al punto di consentire alla potenza imperialista statunitense di mettere a punto l’aberrazione etica e giuridica della “guerra preventiva”.

3) Abbattere, combattendoli, gli arroganti. Ho tradotto volutamente il latino “superbus” con “arrogante” perché in italiano “superbo” può avere anche connotazioni positive (“un’accoglienza superba”), mentre “arrogante” ha sempre e soltanto un valore negativo: propriamente, “arrogante” è chi si attribuisce arbitrariamente qualcosa che non gli spetta. E qui entra in gioco, a mio avviso, una dimensione meno guerresca (per così dire) ma più civile di questo arbitrio: che vedo esercitato da troppo tempo e da troppe persone nell’impotenza e più spesso nell’indifferenza generale. Dove sono, oggi, gli arroganti? Siedono in Parlamento, nelle redazioni dei giornali, nei salotti televisivi… da dove esercitano lo strapotere che hanno arraffato per sé e che nessuno, sembra, riesce ad arginare. La loro tirannia è strisciante e fa meno paura perché non si traduce in violenza manifesta, ma questo non deve trarci in inganno: il diritto di resistenza — non contemplato in Roma antica, perché l’ordinamento repubblicano prevedeva una serie di meccanismi rigorosi atti ad impedire che un singolo o un’oligarchia potessero esercitare un qualsiasi arbitrio — è stato a un passo dal figurare nella stessa Costituzione italiana, ma a quanto pare non figura nel DNA dell’italiano medio, dimentico non soltanto dei diritti/doveri previsti dall’ordinamento repubblicano, ma anche dei passati splendori che pure hanno collocato il diritto romano alla base della giurisprudenza europea.

Come si vede, allora, anche un messaggio apparentemente così datato e di solito confinato (per pigrizia, per ignoranza, per distrazione) nelle pieghe della memoria scolastica può invece recuperare una novità di sostanza, se non di forma, tale da renderlo un valido spunto di riflessione — solo che si voglia andare oltre la mera esteriorità e il velame, pur affascinante, di certa ritualità.

Nel giorno del Natale di Roma, dunque, chi lo desideri si raccolga a meditare su quelle parole, per ritrovare in se stesso l’eco di un combattimento che i migliori non hanno mai cessato.

Alessandra Colla

20 aprile 2017