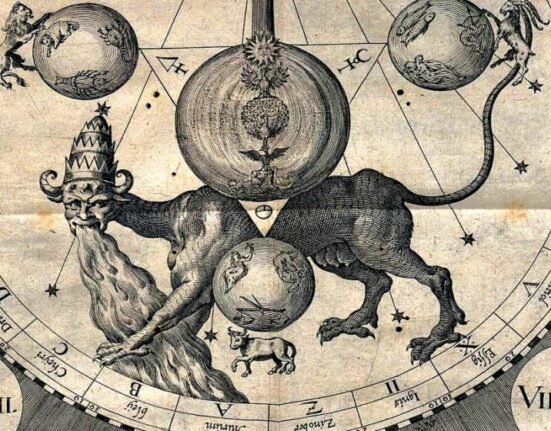

La mitologia greca è ricca di leggende d’ogni tipo, di cui è a volte difficile scoprire il vero senso, che in origine doveva spesso esprimere una verità d’ordine dottrinale e anche iniziatica. In uno dei “classici” della filosofia ermetica, Les Fables égyptiennes et grecques dévoilées, Dom Pernéty ha lungamente commentato le principali di queste leggende. Ma tale opera, utile come documentazione, ci sembra peccare per certi difetti, che sono d’altronde meno difetti di Pernéty che quelli della sua epoca. Quando lo vediamo, ad esempio, applicarsi lungamente a dimostrare che tutti gli eroi della guerra di Troia hanno, secondo Omero, un’ascendenza divina e che pertanto, pensa, le loro imprese non possono essere che l’espressione simbolica delle operazioni dell’opera alchemica, non possiamo seguirlo su questo punto. Ma chi penserebbe di biasimare Pernéty? Alla sua epoca, non erano ancora state ritrovate le rovine di Troia; e d’altra parte, è solo oggi che in seguito a René Guénon certuni ammettono che gli eventi storici, come pure i fatti geografici o altri, hanno per se stessi un significato simbolico[1]. Segnaliamo per inciso una curiosa conseguenza della posizione di Pernéty. Egli postula che gli antichi miti non sono dei fatti storici e non possono quindi essere che dei simboli. Siccome è ben costretto ad ammettere che i fatti riportati dai libri sacri del Cristianesimo sono dei fatti storici, non prende nemmeno in considerazione la possibilità che possano essere anche dei simboli ermetici. Questo impoverisce singolarmente le sue dissertazioni e soprattutto il suo Dictionnaire. Pernéty sembra aver dato una particolare importanza alle leggende in cui è questione d’oro. L’età d’oro, il vello d’oro, la pioggia d’oro, le corna d’oro, le mele d’oro sono nella sua opera oggetto di uno speciale esame. Si rilevano alcune omissioni in quest’elenco. Perché aver omesso il capello d’oro di Pterelao che rendeva il suo possessore immortale e aveva quindi un evidente rapporto con l’elisir di lunga vita[2]? E, dato il ruolo iniziatico della vigna, perché non aver almeno menzionato i rami o viti d’oro[3]? Pernéty non segnala neppure la fine talvolta sfortunata dei principali conquistatori dell’oro. Così Ippomene che aveva ricevuto da Venere tre mele d’oro che gli permisero di sposare Atalanta, fu, come quest’ultima, trasformato in bestia feroce e aggiogato al carro di Cibele[4]. Quanto agli Argonauti, riuscirono sì a impadronirsi del vello d’oro, ma il loro viaggio di ritorno fu irto di tribolazioni e la vita successiva del loro capo Giasone non fu che una lunga serie di tragedie. Sembra che tali eventi avrebbero potuto dar luogo ad alcuni sviluppi sulla necessità del “rifiuto dei poteri”[5]. Ercole s’era imbarcato con gli Argonauti, ma dalle prime fasi del viaggio s’era separato da loro[6]. Doveva compiere un considerevole numero d’imprese, ma le più celebri sono conosciute come le dodici fatiche d’Ercole. Il carattere sacro del numero 12 può far supporre che le fatiche d’Ercole hanno un significato iniziatico; e, in realtà, l’oracolo di Delfi aveva dichiarato che alla conclusione di queste 12 fatiche e dei 12 anni di servaggio dovuti dall’eroe a suo cugino Euristeo, Ercole sarebbe divenuto immortale. Pernéty ha utilizzato una parte considerevole della sua opera per esaminare le fatiche d’Ercole dal punto di vista della loro applicazione all’ermetismo. Ha ben visto in particolare che dalla stessa nascita dell’eroe v’è un episodio molto caratteristico. Mentr’era nella culla con il fratellastro Ificle, la dea Giunone mandò due mostruosi serpenti per mangiarli. Ificle fuggì in preda al terrore, ma Ercole, afferrando un  serpente in ogni mano, li strangolò. Quest’impresa l’identificò in certo qual modo al caduceo d’Ermes, essenzialmente costituito da un’asta d’oro attorno alla quale sono avvolti due serpenti. E si deve anche notare che, in certe rappresentazioni del Rebis, questo simbolo della perfezione dello stato umano tiene un serpente in ogni mano[7].

serpente in ogni mano, li strangolò. Quest’impresa l’identificò in certo qual modo al caduceo d’Ermes, essenzialmente costituito da un’asta d’oro attorno alla quale sono avvolti due serpenti. E si deve anche notare che, in certe rappresentazioni del Rebis, questo simbolo della perfezione dello stato umano tiene un serpente in ogni mano[7].

———

Si potrebbe scoprire un senso simbolico in tutte le avventure d’Ercole, anche quelle che non sono state annoverate nel ciclo delle 12 fatiche[8]. Uno dei più curiosi a tale riguardo è il racconto della sua schiavitù presso Onfale, regina di Lidia[9]. Questa servitù finisce con un matrimonio, e si riferisce al riguardo una curiosa storia di “scambio ierogamico”: Ercole, indossato l’abito della regina, filava la lana ai suoi piedi, mentre Onfale, coperta della pelle del leone di Nemea, brandiva la clava dell’eroe. Si può osservare a tale proposito che la conocchia (tenuta con la mano sinistra) e la clava (tenuta con la mano destra) sono entrambi simboli “assiali” che giocano, rispetto alla coppia Ercole-Onfale (identificabile al Rebis), un ruolo analogo a quello dei due serpenti di cui si è parlato sopra[10]. Tra le dodici fatiche, sono soprattutto le ultime tre che presentano un interesse dal punto di vista ermetico. E innanzitutto s’impone un’osservazione. Mentre le prime nove fatiche hanno per teatro il mondo greco e i suoi immediati dintorni (Asia Minore e Tracia), le ultime tre ce ne allontanano notevolmente, al punto da farci uscire del bacino del Mediterraneo (buoi di Gerione e giardino delle Esperidi) e anche dal mondo terrestre (discesa agli inferi). Sono d’altronde queste ultime tre fatiche che recano più nettamente l’impronta iniziatica ed è su di esse che sembra interessante soffermarsi. L’ordine d’enumerazione delle dodici fatiche è in genere lo stesso presso gli autori antichi, con una sola eccezione, tuttavia, per quanto concerne gli ultimi due. Il più delle volte, l’11a fatica è la colta delle mele d’oro e la 12a la discesa agli Inferi; è d’altronde l’ordine che ha seguito Pernéty. Ma s’è anche data l’11a fatica come la discesa agli Inferi e la 12a come la conquista delle mele d’oro, e sembra proprio che quest’ultimo ordine sia il più coerente con i principi tradizionali[11]. Infatti, se le 12 fatiche hanno un significato iniziatico, la discesa agli Inferi non può segnarne la fine. Dovrebbe addirittura segnarne l’inizio; ma si possono considerare le prime fatiche come prove preliminari; e il fatto che Ercole, prima di scendere agli Inferi, si fece iniziare ai misteri d’Eleusi, rafforza ulteriormente quest’interpretazione[12]. Quel che avrebbe potuto confermare o infirmare la “regolarità” dell’ordine di solito dato alla successione delle 12 fatiche, è la corrispondenza di ciascuna d’esse con uno dei 12 segni dello Zodiaco. Purtroppo, un autore che ha fatto uno studio approfondito della geografia sacra dell’antica Grecia, il sig. Jean Richer, stabilisce irrefutabilmente che a dispetto dei ripetuti tentativi «da Igino ed Eratostene», una tale pretesa è «manifestamente assurda» e che qualsiasi concordanza tra i segni e le fatiche è «impossibile da stabilirsi». Pertanto «è invano che si cercherebbe di trarre dall’inventario delle fatiche uno Zodiaco completo». La ragione addotta dal sig. Jean Richer di una tale situazione è molto interessante. È infatti «legata al fenomeno della precessione degli equinozi», così importante per quanto riguardi la cronologia tradizionale. Mentre in tempi molto antichi, l’equinozio di primavera coincideva con l’ingresso del sole nel segno del Toro, «dal 2000 a.C. circa, il punto vernale fu nel segno dell’Ariete, a seguito dello spostamento del coluro degli equinozi». Secondo il sig. Jean Richer, un tale cambiamento nei fatti astronomici provocò nelle diverse città greche, «prima dell’accettazione di un nuovo sistema, una certa fluttuazione che portò a delle sovrapposizioni o a doppie attribuzioni che si riflettono nelle leggende e nei monumenti». Abbiamo riassunto, forse troppo brevemente, l’argomentazione del sig. Jean Richer, che ci pare aver chiarito definitivamente un problema reso particolarmente difficile dallo «stato di degrado in cui le leggende mitologiche ci sono pervenute»[13].

———

Così perciò, è impossibile far coincidere l’ordine di successione delle fatiche d’Ercole con l’ordine di successione dei segni dello Zodiaco. Qualsiasi tentativo di stabilire una “corrispondenza” tra queste fatiche e i principi di quest’importante aspetto dell’ermetismo rappresentato dall’astrologia viene con ciò compromesso, e v’è da temere che sia lo stesso per l’altro aspetto: l’alchimia. Che pensa a tale riguardo Pernéty? Com’è sua abitudine, egli non si preoccupa molto di far coincidere gli episodi successivi della leggenda con la successione abitualmente riconosciuta delle “operazioni” dell’Arte alchemica. Semplicemente ricorda, a proposito dei principali attori del mito erculeo (leone, idra, uccelli, ecc.), i simboli analoghi che s’incontrano in abbondanza negli scritti ermetici, e ne trae delle conclusioni che d’altronde sono lungi dall’essere senza interesse, ma che non chiariscono molto il significato profondo della scienza dei filosofi. Riteniamo infatti, seguendo in ciò René Guénon, che l’Arte Reale non ebbe mai per fine di cambiare il piombo in oro, ma che lavorasse su una “materia prima” ben altrimenti preziosa, l’uomo, che si trattava di trasmutare in Uomo Vero, “reintegrato” nello stato adamico originale, mentre da questo stesso fatto l’intera natura ritroverebbe per lui le condizioni edeniche dell’“età d’oro”. In quest’ordine d’idee, si può notare che certi elementi della leggenda d’Ercole sono suscettibili, se si applicano loro i principi dell’interpretazione tradizionale del simbolismo universale, d’acquisire un significato e una portata per così dire “tecnica”, ricca d’insegnamenti per l’attitudine dell’iniziato e anche d’ogni essere che aspiri alla conoscenza. Ciò è segnatamente il caso per la 10a fatica, il ratto dei buoi di Gerione, che implica per Ercole l’uscita dal Mediterraneo per accedere all’isola d’Erythia situata nell’oceano. L’eroe doveva quindi attraversare lo stretto che da allora prese il nome di “colonne d’Ercole”. Il passaggio tra le colonne si ritrova in tutti i riti iniziatici, e colonne stesse hanno molteplici significati. Le colonne d’Ercole erano state elevate dall’eroe al suo ritorno nel bacino mediterraneo per tornare in patria, ed egli incise su di esse l’iscrizione: «Nec plus ultra»*. Dante ci ricorda questo fatto in questo strano canto XXVI dell’Inferno, in cui ha riunito numerosissime allusioni relative ai pericoli incontrati da coloro che, in materia d’iniziazione, seguono una via “irregolare”. Ecco l’essenza di tale testo, in cui Ulisse, sepolto con Diomede in una tomba infiammata, fa a Virgilio e Dante il racconto della sua ultima e fatale avventura *:

«Quando lasciai Circe, che mi aveva tenuto prigioniero a Gaeta (…), né le carezze di mio figlio, né la pietà verso il mio vecchio padre, né l’amore che avevo giurato a Penelope poterono vincere il mio ardore per la conoscenza del mondo e degli uomini. Ma spiccando il volo in alto mare, e seguito da questi compagni che mai m’abbandonarono, feci vela verso la Spagna e il Marocco (…). Eravamo vecchi e appesantiti dall’età quando arrivammo a quella stretta gola dove Ercole piantò i suoi due limiti affinché nessuno osasse avventurarsi oltre. Dissi allora: Fratelli che, attraverso mille e mille pericoli, siete arrivati ai limiti dell’Occidente, seguite il sole, e non rifiutare ai vostri occhi estenuati dalle veglie la conoscenza del mondo inabitato. (…). Avevo così tanto eccitato l’ardore dei miei amici che non avrei poi potuto trattenerli. Dei remi facemmo delle ali per un folle volo (cinque mesi), dopo aver superato il supremo passo, arrivammo a un monte isolato, il più alto che si fosse mai visto. Vedendolo la nostra gioia fu grande, ma questa gioia si cambiò presto in lacrime. Dalla nuova terra venne un vortice che arrivò a colpire la nostra nave. Per tre volte la fece ruotare: alla quarta volta, la poppa della nave s’inalberò e la prua affondò nel mare, come piacque a Un Altro, e infine il mare si richiuse su di noi». Questo racconto è talmente differente dalle diverse versioni della morte d’Ulisse trasmesse dalla tradizione che siamo per così dire costretti a pensare che l’Alighieri, inventandola, abbia voluto provocare la sorpresa e la perplessità dei suoi lettori. In realtà, non v’è forse neanche una sola delle sue espressioni che non possa dar luogo a lunghi sviluppi. Ci proponiamo di richiamare l’attenzione su alcuni punti, senza la pretesa di spiegare tutti i punti oscuri di un testo che il miglior commentatore tradizionale di Dante, Luigi Valli, considerava come particolarmente enigmatico. *

Denys Roman

Note:

[1] Per Pernéty, gli eroi della mitologia non sono esistiti; non possono quindi essere che delle “figure”, e Pernéty pensava che queste figure non possono rappresentare altro che le dottrine e le operazioni dell’alchimia. È molto più legittimo pensare con Guénon che gli eroi mitologici sono esistiti e sono nondimeno dei simboli, e persino simboli tanto più eccellenti che la loro esistenza storica ha veramente “incarnato” delle realtà di un ordine superiore che non si limita d’altronde al solo dominio ermetico.

[2] Questo capello d’oro era stato dato a Pterelao, re di Tafio, da suo padre il dio Nettuno. Fu tagliato dalla figlia di Pterelao, il che causò immediatamente la morte del re. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, parla di un capello di color porpora, quello di Niso, al quale era collegato il possesso del regno di Megara. In certe versioni di questa leggenda, il capello magico di Niso non è un capello porpora, ma un capello d’oro.

[3] Un ramo d’oro donato da Dioniso, gioca un ruolo importante nella leggenda di Ipsipile, eroina che è in relazione a due imprese altamente simboliche: la spedizione degli Argonauti e la guerra dei Sette Capi contro Tebe. D’altra parte, una vite d’oro, donata da Giove, è all’origine dell’ultimo tentativo per salvare Troia dalla rovina: l’intervento d’Euripilo, figlio di Telefo. Infine, è quasi inutile ricordare il ramo d’oro che, sulle indicazioni della Sibilla Cumana, Enea andò a cogliere in un bosco sacro al fine d’offrirlo alla regina degli Inferi.

[4] La leggenda d’Ippomene e Atalanta, celebre nei testi ermetici, è oggetto di un trattato dei più notevoli di Michel Maier: Atalante fugitive, che ritroveremo sotto.

[5] Un’avventura mitologica in cui l’oro gioca un certo ruolo e termina beneficamente è la celebre storia di Psiche, che il poeta latino Apuleio ha lungamente raccontato nel suo romanzo L’asino d’oro, il cui ultimo capitolo riporta i riti dell’iniziazione ai misteri d’Iside. Nella storia di Psiche, si parla di un palazzo d’oro e anche di montoni dal vello d’oro, il che ricorda l’ariete dal vello d’oro. I viaggi e le varie “prove” di Psiche precedenti la sua discesa agli Inferi, seguita dalla sua ascensione nel cielo in cui consumerà l’ambrosia e il nettare. Tutto questo presenta evidentemente i caratteri di un processo iniziatico felicemente portato al suo termine normale, che non è altro che la deificazione dell’eroe (o eroina). Si precisa d’altronde che si tratta di Mercurio-Ermes che accompagna Psiche suo viaggio celeste. Si parla anche, nella mitologia, di un cane d’oro il cui ruolo fu alternativamente benefico e malefico. È il cane d’oro magico che vegliava su Giove bambino e sulla capra Amaltea nelle montagne di Creta. Questo cane d’oro, poi rubato da Pandareo, provocò la “pietrificazione” del rapitore che fu trasformato in roccia.

[6] Secondo le Argonautiche d’Apollonio di Rodi, Ercole, sulla costa dell’Asia, perse molto tempo alla ricerca del suo compagno Ila rapito da una ninfa, e gli Argonauti, stanchi d’attenderlo, continuarono la loro navigazione senza di lui.

[7] Il Rebis del Rosarium philosophorum tiene nella mano sinistra un serpente verticale e nella mano destra una coppa da cui emergono tre teste di serpente. Questa figura equivale a quella d’Ercole che strangola i serpenti, la dualità del Rebis potendo essere rappresentata dalla coppia Hercules-Ificle. Siccome i simboli ermetici, come tutti i simboli, sono suscettibili di una pluralità d’interpretazioni, si noterà che il serpente verticale, tenuto a sinistra, è l’equivalente della spada, ed è quindi complementare alla coppa tenuta a destra. Si sa che la coppa e la spada simboleggiano rispettivamente la dottrina e il metodo, che costituiscono i due aspetti di qualsiasi insegnamento iniziatico.

[8] Così la ben nota storia d’Ercole esitante, all’inizio della sua carriera, tra il Vizio e la Virtù, era celebre presso i Pitagorici che la rappresentavano con la lettera Y, che Rabelais chiama “la lettera pitagorica”. Vi si può vedere, secondo Guénon, il simbolo dell’iniziato ermetico che deve scegliere tra le due Vie, la “Via secca” e la “Via umida”.

[9] Questo nome Onfale richiama evidentemente l’omphalos del Tempio di Delfi, considerato dai Greci come l’“ombelico della terra” e il centro del mondo. In questo luogo s’effettuava la “risoluzione delle opposizioni”, ed è per questo che v’era stata deposta come ex-voto la collana d’Armonia, figlia di Marte e di Venere, vale a dire della guerra e dell’amore. Presso gli ebrei, l’ombelico della terra si trovava sul monte Moria (equivalente ebraico del Meru degli Indù). È su questo monte, famoso per il sacrificio d’Abramo, che sarà costruito il Tempio di Salomone. Il luogo è oggi incluso nella Moschea d’Omar.

[10] Va ricordato anche, come simbolo equivalente, le croci dei due ladroni ai lati della croce centrale di Cristo. Cristo, in quanto nuovo Adamo, è evidentemente l’Uomo Vero, di cui il Rebis è il simbolo. Si potrebbe obiettare che Cristo è essenzialmente maschile, mentre il Rebis è androgino. Ma tale difficoltà sembra proprio essere più apparente che reale. Nelle rappresentazioni tradizionali della crocifissione, il sole e la luna (emblemi rispettivamente maschile e femminile) sono raffigurati sopra le mani di Cristo. D’altra parte, ai piedi della croce v’è il gruppo delle “sante donne” riunite attorno alla Vergine Maria che, nella visione propria al cristianesimo, ha per così dire “concentrato” sulla sua persona un “riflesso” degli aspetti femminili della Divinità.

[11] Quest’ordine è dato segnatamente dal Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine di Pierre Grimal. Quest’opera, di notevole erudizione, tiene conto dei ragguagli forniti da tutti gli autori antichi, dai più famosi ai più sconosciuti.

[12] In realtà, come vedremo più avanti, sono le prime nove fatiche che hanno questo carattere preliminare. La 10a fatica (ratto dei buoi di Gerione) comporta infatti il passaggio attraverso le “Colonne d’Ercole”, rito di cui si ritrova l’equivalente in tutti i tipi d’iniziazione.

[13] Jean Richer, Géographie sacrée du monde grec (cap. X, pp. 107-117).

* [N.d.R] Ecco cosa scriveva a proposito R. Guénon (Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Gallimard, Paris, 1962, cap. XXXVIII: À propos des deux Saint Jean): «Quest’aspetto di due colonne si vede nettamente soprattutto nel caso del simbolo delle “colonne d’Ercole”; il carattere di “eroe solare” d’Ercole e la corrispondenza zodiacale delle sue dodici fatiche sono troppo noti perché occorra insistervi; ed è beninteso che proprio questo carattere solare giustifica il significato solstiziale delle due colonne alle quali è legato il suo nome. Stando così le cose, il motto non plus ultra riferito a queste colonne pare avere un duplice significato: indica non solo, secondo l’interpretazione abituale che si riferisce al punto di vista terrestre e che è d’altronde valida nel suo ordine, che esse segnano i limiti del mondo “conosciuto”, cioè in realtà che esse sono i limiti che, per ragioni che potrebbe essere interessante indagare, non era permesso ai viaggiatori oltrepassare; ma indica nello stesso tempo, e forse bisognerebbe dire prima di tutto, che, dal punto di vista celeste, esse sono i limiti che il sole non può varcare ed entro i quali, come tra le due tangenti di prima, si compie internamente il suo cammino annuale».

* [N.d.R] Cf. Dante, Commedia, Inferno, canto XXVI, 90-142:

«“Quando | mi diparti’ da Circe, che sottrasse | me più d’un anno là presso a Gaeta, | prima che sì Enea la nomasse,

né dolcezza di figlio, né la pieta | del vecchio padre, né ’l debito amore | lo qual dovea Penelope far lieta,

vincer potero dentro a me l’ardore | ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, | e de li vizi umani e del valore;

ma misi me per l’alto mare aperto | sol con un legno e con quella compagna | picciola da la qual non fui diserto.

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, | fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, | e l’altre che quel mare intorno bagna.

Io e’ compagni eravam vecchi e tardi | quando venimmo a quella foce stretta | dov’Ercule segnò li suoi riguardi

acciò che l’uom più oltre non si metta; | da la man destra mi lasciai Sibilia, | da l’altra già m’avea lasciata Setta.

“O frati”, dissi “che per cento milia | perigli siete giunti a l’occidente, | a questa tanto picciola vigilia