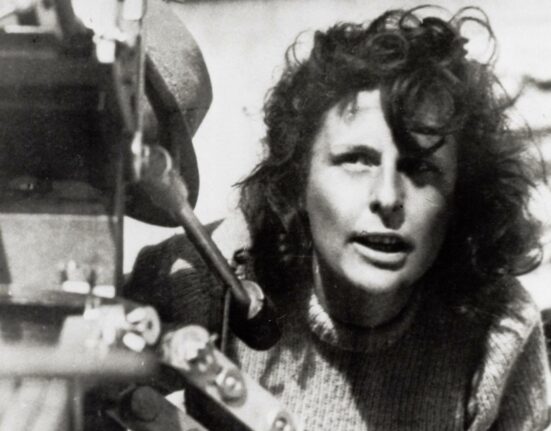

Classe 1907, come mio padre, Igino Giacomo Della Mea era un furlan di Raccolana frazione di Chiusaforte (UD) piccolo Comune sulla strozzatura della valle del fiume Fella. Primogenito di numerosa nidiata (sei figli) di Giovanni e Lucia Marcon non ebbe un’ adolescenza rock, casette anguste per quella famiglia, bȇz pochi nelle tasche di quel capomastro poi la sua prematura morte (1923), quand’era magazziniere impiegato nella ditta di legnami dei fratelli Piussi a Udine dove aveva trovato un lavoro sicuro col piede in guerra dell’Italia. Giacomo così mollò le sudate carte dopo tre anni all’I.T. pareggiato di Tolmezzo per mettersi a faticare prendendo posto e mansioni del padre nella ditta. D’altronde le bocche aperte del nido erano tante, dovere del maggiore sostenere la famiglia come un telamone.. Appassionato d’ arte fin da frutat, amante delle montagne della Carnia, il ragazzo si cimentava con pennelli e petule, entrambi strumenti buoni per salire o scendere adagio dentro se stessi, in armonia col suo carattere schivo, poche ciacole, molti fatti. Scalare la vita con ramponi e chiodi per trovare la via guadagnando la vetta, l’apprese alla scuola di vita del gruppo di rocciatori dello Jôf Fuârt montagna delle Alpi Giulie (2.666 m s.l.m.). Siamo negli anni ’20 , il verbo dell’arte è: ritornare all’ordine, la rossa Margherita Sarfatti, col suo Novecento, preme sull’acceleratore dopo il coma etilico delle avanguardie. Anche la pittura di Giacomo è figurativa, da montanaro realista, di discreta fattura tecnica per un autodidatta, dove la figura umana è centrale secondo tradizione dell’Ottocento veneziano, ma lo sono anche i suoi paesaggi solidi, racconto dei luoghi natii, con una predilezione per le opere ingegnate dall’uomo. In questo periodo ha la febbre dei colori come il coetaneo Ernesto Mitri pittore, decoratore, e l’amico Fred Pittino. Nel 1925 si dedica un autoritratto pensieroso, a Roma noi diremmo un po’ ‘ngrugnato, cui seguiranno altre buone prove da cavalletto esposte sia alla I che alla II Biennale udinese con carezze della critica locale scritte da Arturo Manzano impiegato alla Provincia di Udine, ma appassionato di giornalismo. Divenne critico d’arte di punta nel panorama friulano del dopoguerra, lui stesso pittore fai da te, nel ramo non fu eccelso ma narratore di quel paesaggio agreste della sua Regione, reso con tocchi grassi, rapidi senza i preliminari del disegno, tra impressionismo e scapigliatura lombarda.

Tra il 1925 ed il ’35 la passione artistica di Giacomo è concentrata solo sulla pittura, è presente in sequenza dal ’31 al ‘36 alle Esposizioni del Sindacato fascista degli artisti della Venezia Giulia e Trieste ( una punta di nero) riscuotendo un discreto consenso. La passione per il disegno ( ripresa dal papà Giovanni) e la tavolozza lo guidano a conseguire la maturità artistica nel 1933 a Venezia, cioè a 26 anni, con l’encomio del poeta Diego Valeri in Commissione d’esami, Della Mea, ventiseienne, si era presentato da privatista. Unica possibilità per lui che doveva trabajar per buttar fuori dal nido i suoi fratelli e insegnar loro a volare. S’era arrangiato a più non posso, non solo i legnami dei fratelli Piussi, ma era in cattedra alla scuola serale d’arti e mestieri “Giovanni da Udine”, insegnava disegno , cercando di ritagliarsi un tempo per dipingere, un tempo per studiare e un tempo per l’ozono di montagna. Forse proprio quelle rocce silenti, cattedrali gotiche della paziente natura lo spinsero a deviare per l’uscita: Architettura. La Facoltà era fresca degli anni ’30, un parto assai complesso uscire col forcipe dalle Scuole di Architettura delle Belle Arti, assumere dignità universitaria. Giacomo si iscrisse nel ’39 allo IUAV della Serenissima quando i venti di guerra soffiavano sull’Europa continentale mentre l’Italia, come nel ’15, timida aspettava se mettere il piedino o meno nella bufera del conflitto. Tempo di sedersi sullo sgabello al tavolo di disegno che la Patria, nel’40, lo chiama e lui risponde: presente! Parte come ufficiale, avendo fatto il Corso AUC nel ’35, due stellette pentalfa sul bavero, aveva il grado di tenente, fu assegnato al battaglione Val Natisone degli Alpini, comandato prima in Albania poi in quella Grecia che segnò un passo falso strategico dell’Italia sia con l’alleato tedesco che con la Nazione ellenica. Lui s’era comunque distinto per competenza e valore su entrambi i fronti guadagnandosi, per meriti militari, una bella croce di guerra. Tanto bravo come ufficiale da essere spedito in sequenza sul fronte russo nel ‘42 con la mitica Brigata Alpina Julia, nella Divisione c’era l’8° Reggimento ( per lui il battaglione “Tolmezzo”) ci si aspettava di portare la penna sulle montagne del Caucaso, macché fu solo steppa non proprio l’habitat naturale per il corpo degli Alpini, fu una disfatta con la tragica ritirata, il reggimento lasciò sulla neve 2.577 alpini oltre ai dispersi, guadagnandosi una seconda medaglia d’oro al valor militare. Tornato in Patria sano e salvo nel ‘43 ma pieno di cicatrici dentro, l’8° Reggimento fu impiegato dalla RSI sul fronte jugoslavo per arginare l’aggressione titina alle “terre redente”, Della Mea scelse invece la lotta partigiana arruolandosi nelle famose Brigate Osoppo-Friuli (chi legge, lo so già, storcerà il naso). Molte le componenti di questa sua scelta, dal mazzo scegliamo l’asso di cuori perché Giacomo era un cattolico praticante (sembra una bestemmia adesso) non era stato un fideista del fascismo in virtù della sua profonda adesione ai valori cristiani, nel caos tenne la barra sulla posizione della Chiesa friulana, le Osoppo erano nate nella sede del Seminario Arcivescovile di Udine alla vigilia di Natale del ’43. Ne facevano parte soprattutto i cattolici raccogliendo l’adesione dei cani sciolti liberali o socialisti, erano formazioni autonome dalle Brigate Garibaldi d’ ideologia comunista, filo titine, con le quali entrarono in aperto contrasto già nel ‘44 come testimonia l’eccidio gappista di Porzȗs dell’anno seguente, fu strage di osovani compresi il comandante Francesco De Gregori (zio omonimo del compagno cantautore) e Guido Pasolini ( fratello del compagno P.P. Pasolini). Giacomo fu un grande combattente a prescindere dalle ciacole di schieramento, forse fu anche quel nome mitico della piccola fiera Osoppo ad inquadrarlo nella resistenza contro i tedeschi. Alla fine della guerra, riprese i suoi studi veneziani, se ne andava a Venezia in bicicletta (!) per sostenere gli esami quasi avvolto dai rotoli dei disegni. Si laureò nel ’46 discutendo la tesi “ Progetto di un grande fabbricato ad uso abitazioni signorili, in condominio,(concetto delle ville sovrapposte) da costruirsi al Lido di Venezia”. Di seguito si iscrisse all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Udine tuffandosi anima e corpo nella libera professione per vent’anni. Il suo primo studio era nel capoluogo friulano in via Gorghi al civico 8.

La committenza era soprattutto ecclesiastica, partì con un primo progetto del ‘47, su incarico di don Emilio de Roja, per la scuola professionale al Villaggio S. Domenico conosciuto anche come “Repubblica di S. Domenico” a Udine, Faȗla rurale nata nel ‘31 con 19 casette ultrapopolari e sviluppatasi poi come quartiere di periferia. L’intervento consistette nell’ampliamento del complesso che ospitava le scuole elementari, struttura strategica del villaggio per formare lavoratori disoccupati in cerca d’un impiego.

Sempre nel 1947 don Carlo Caneva gli affidò il progetto per il tempio di Cargnacco, cuore di questa nostra trattazione, perché unico monumento italiano dedicato ai caduti e dispersi nella campagna di Russia.

Gli attori del Tempio Nazionale “Madonna del Conforto” furono tre don Carlo Caneva, Giacomo Della Mea e il senatore della Repubblica Amor Tartufoli.

Don Carlo era stato cappellano militare sia in Albania che in Grecia, poi nel ’42 fu mandato in Russia al seguito della 5^ sezione Sanità della Tridentina inquadrata nelle truppe dell’ARMIR schierate lungo il Don. A gennaio del ’43 le truppe sovietiche riuscirono a sfondare le linee e l’esercito italiano ripiegò per evitare d’essere accerchiato, ma nella battaglia di Warwarowka il sacerdote venne catturato. Seguiranno tre anni di prigionia peggiore della morte, fin quando verrà liberato nel ’46 decimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Per il coraggio dimostrato gli verrà consegnata la medaglia d’argento al valor militare, ma le inaudite sofferenze patite, i commilitoni morti, l’angoscia dei tanti dispersi restarono stimmate aperte. Fu così che nominato cappellano curato di Cargnacco senti il dovere morale di erigere un monumento ai caduti, ai desaparecidos italiani nella campagna di Russia, un tempio dedicato solo a loro perché non se ne smorzasse il ricordo.

Amor Tartufoli, classe 1896, era marchigiano d’ Ascoli Piceno, padre di un alpino della “Cuneense” caduto in Russia. Dal ‘48 eletto senatore in quota DC dalla I fino alla IV Legislatura compresa, industriale nel ramo dell’elettronica, fu “il politico” cerniera per la realizzazione del Tempio come documentano le sue relata al Presidente della Repubblica.

La posa della prima pietra del tempio è datata 9 ottobre 1949, l’inaugurazione dell’opera monumentale avvenne l’11 settembre 1955, dopo molte interruzioni legate alla penuria di fondi ma andò avanti soprattutto con l’apporto decisivo di tutte le Divisioni degli Alpini, in particolar modo della Julia.

E’ a pianta basilicale lunga 51 m e larga 22, in facciata raggiunge l’altezza di 25 m., l’architettura di riferimento è romana per l’uso in facciata di archi a tutto sesto disposti su tre registri paralleli e il motivo dei mattoni rossi spogli lavorati a faccia vista. Anche l’interno vede l’utilizzo delle volte a botte per ogni campata scandita da archi a sesto pieno. Il presbiterio, come nel Romanico, è rialzato rispetto al piano della navata e termina con un grande abside decorata da una Pietà . Secondo tradizione appunto romanica il tempio presenta, sotto l’area presbiteriale, una cripta con al centro il sarcofago per raccogliere i resti di un milite ignoto dell’ARMIR, restituiti dalla Russia solo nel 1991. Un vasto piazzale precede il sagrato del tempio, con al centro l’antenna portante della bandiera nazionale con a terra i nomi delle divisioni e delle battaglie della campagna di Russia. Altre 14 antenne perimetrano lo spazio, una per ciascuna Divisione dell’ARMIR.

La facciata è monumentale, presenta un avancorpo con tre accessi architravati, incorniciati dal marmo, ai registri superiori si ripete il motivo di tre grandi arcate a tutto sesto su due file sovrapposte e parallele, a coronamento terminale lo spazio dei campanili è segnato da sei archi, con rapporto ½ rispetto a quelli sottostanti. Due orologi sono posti sulle torri arretrate, segnano l’ora in Italia e in Russia secondo il fuso orario. Lassù in alto svetta una croce illuminata visibile a grande distanza, segno tangibile di un tempio della memoria condivisa, tanto vero questo che sulla facciata sono allocate le lettere che compongono la parola PACE.

Torniamo alla cripta, illuminata da una cupola, spazio di sacralità della memoria, riposo delle ossa dei caduti, in continuità architettonica con la navata per l’ apertura vestibolare dal presbiterio. Scendiamo le scale, vorremmo che i passi non avessero rumore, anche il battito d’ali d’una falena sarebbe di troppo, c’è il silenzio dovuto al valore eroico dei nostri fratelli, ci sovvengono alla mente gli ultimi versi di “In morte del fratello Giovanni” di Ugo Foscolo:

straniere genti, l’ossa mie rendete

allora al petto della madre mesta.

La madre è la vecchia Italia che aspetta, sfogliamo i 24 leggii con scritti i nomi di 100.000 soldati caduti o dispersi in Russia, di molti ancora “CI RESTA IL NOME”.

Giacomo Della Mea ci lasciò nel fatidico maggio del 1968, aveva solo 61 anni di vita scritta come un romanzo. Enorme il suo lavoro di architetto (14 chiese realizzate, scuole, collegi, caserme e strade) affiancato ad impegno politico ( fu Consigliere provinciale) ed umanitario.

Una volta tanto i vinti rendono il dovuto omaggio a un vincitore forte come la roccia della Carnia.

Emanuele Casalena

Bibliografia:

Giacomo Della Mea: architettura sacra 1948-1968, a cura di G. Della Longa e B. Fiorini, Pasian di Prato, Lithostampa, 2013.

Gabriella Bucco, Della Mea Giacomo, Dizionario Biografico dei Friulani.

SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), Della Mea Giacomo, scheda a cura di Santoboni Paolo con integrazione successiva di Valentin Paola.

Paolo Medeossi, L’architetto delle chiese che amava le montagne, Il Messaggero Veneto,27 dicembre 2012.

Wikipedia, Giacomo Della Mea.

Gabriella Bucco, Caneva Carlo, sacerdote,cappellano militare,Dizionario Biografico dei Friulani.