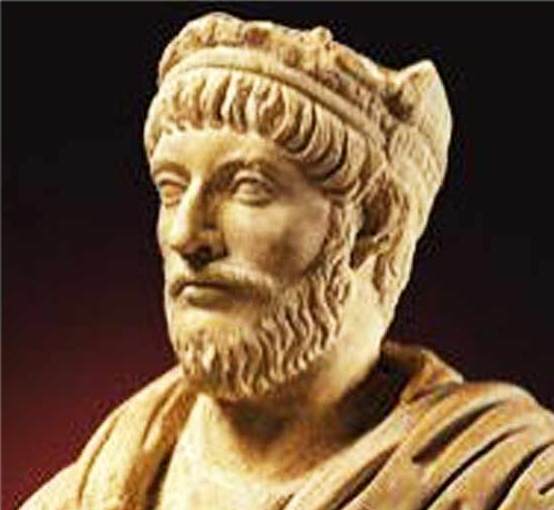

II) La svolta politica di Flavio Claudio Giuliano. Aspetti dottrinali.

Nel novembre del 361 d. C., diventato imperatore, Giuliano dispose l’immediata riapertura dei templi e la ripresa dei sacrifici, proibiti,tra il 341 e il 346 d. C., da Costanzo II (†361 d. C.),dando alla politica religiosa dell’impero un indirizzo totalmente diverso da quello costantiniano (1). Come è noto, la scelta filopagana dell’Augusto, fu determinata da un duplice ordine di motivi. Il primo era l’istinto di rivalsa contro la sua stessa famiglia – i Costantinidi- e il clero, considerati responsabili dell’assassinio dei suoi parenti, all’indomani della morte di Costantino, nel 337 d. C. Infatti, nel settembre di quell’anno, i figli di Costantino – Costanzo II, Costante e Costantino II – ordinarono il massacro dei loro cugini e zii, tra i quali era anche il padre di Giuliano che, assieme al fratellastro, Flavio Costanzo Gallo (†354 d. C.) (2), fu inviato a domicilio coatto in Cappadocia, nella villa imperiale di Macellum, sotto stretta sorveglianza e per lungo tempo. Il secondo motivo era la profonda convinzione – maturata attraverso lo studio dei classici della filosofia e della letteratura greco-romana – che solo il culto tradizionale dello stato romano, fondato sul Mos Maiorum – il rispetto della tradizione – potesse assicurare la pax deorum, cioè la benevolenza degli dei e, quindi, perpetuare la grandezza di Roma. Tra i “maestri” di paganesimo di Giuliano bisogna ricordare il retore Libanio di Antiochia (†393d. C.) e il filosofo Massimo di Efeso (†372d. C.) e, soprattutto, Plotino di Licopoli (†270 d. C.), fondatore del neoplatonismo, la visione innovativa del pensiero di Platone (†347 a. C.), elaborata ad Alessandria d’Egitto dal filosofo e dai suoi discepoli, Porfirio di Tiro (†305 d. C.) e Giamblicodi Calcide (†330 d. C.) (3). Dall’alto della sua preparazione culturale e filosofica, quindi, Giuliano tentò di dare alla sua politica di Restauratio religiosa non solo un taglio giuridico-amministrativo, ma anche uno spessore ideologico, grazie al supporto della filosofia neoplatonica – di cui era seguace – e di offrire una visione il più possibile unitaria dell’universo teologico pagano. Questa sistemazione teorica del complesso delle credenze, dei rituali e dei simboli del politeismo greco-romano fu da Giuliano realizzata nella sua vasta opera letteraria in prosa e versi che fa di lui un imperatore del tutto particolare, animato da profondi interessi culturali. La produzione letteraria di Giuliano, tutta in greco, abbraccia i più diversi stili e generi letterari, dal trattato filosofico a quello retorico, dalla satira all’inno filosofico, dal panegirico al testo polemico, alla lettera. Giuliano fu, infatti, scrittore infaticabile e prolifico e, tra le sue opere, bisogna senz’altro ricordare le “Epistole”, le “Orazioni”, “I Cesari”, “L’Odiatore della barba” e “Contro i Galilei”.Tra le cosiddette “Orazioni”, sono da ricordarne due – conosciute anche come “Inni” – che furono dedicate ad argomenti religiosi: “A Helios re”e “Alla Madre degli dei”, in cui Giuliano ripercorse il mito delle due divinità reinterpretato, però, in chiave allegorica (4). Cibele venne identificata dall’imperatore con la Provvidenza – Legge universale che presiede ai cicli cosmici e alla vita degli dei e degli uomini – mentre il suo amante, Attis, fu identificato con Helios, il Principio supremo della realtà. Nell’inno in onore di Helios, Giuliano, con profonda commozione, celebrò il Principio cosmico generatore dell’Universo e degli stessi dei olimpici. Si tratta di un’opera molto complessa che rappresenta la trasposizione, nella veste di una composizione retorica, della complessa teologia giulianea.

Il Sole-Helios, associato ad Apollo e a Mitra (5) – con i quali era da Giuliano identificato – rappresentava la trasposizione, sul piano fisico-astronomico, di quel Principio primo ineffabile e metafisico di cui parlavano i neoplatonici – il Sommo Bene – e da cui derivavano, per successive emanazioni discendenti, tanto le ipostasi spirituali del cosmo, quanto la realtà materiale ed umana (6). Le singole divinità, per Giuliano, non erano altro che espressioni e manifestazioni di Helios che agiva sul cosmo e sugli stessi dei, di cui era signore, attraverso energie spirituali. Attraverso i singoli dei – secondo l’imperatore e in una prospettiva enoteista – era il medesimo Helios ad agire nel cosmo, assumendo funzioni diverse: legislatore e sovrano, nel ruolo di Zeus, di artista e poeta, nel ruolo di Hermes, di condottiero, nel ruolo di Ares, di guaritore, nel ruolo di Asclepio (7). La molteplicità delle divinità del pantheon imperiale era ricondotta, dalla teologia di Giuliano, ad unità. Sia chiaro, però, che l’enoteismo che permeava tutto il pensiero dell’Augusto era espressione di una “tendenza” dottrinale e teologica molto diffusa – tra III e IV secolo d. C. – in tutto l’impero. L’ enoteismo – dal greco εἶς, ἑνός, uno, e ϑεός, dio – pur non negando l’esistenza di più divinità, si basava sull’adorazione di una sola, di cui le altre non erano che particolari manifestazioni. Ben prima di Giuliano, nel III secolo, la politica di enoteismo religioso era stata già promossa dall’imperatore di origini illiriche Lucio Domizio Aureliano, con l’istituzione del culto del Sol Invictus, di cui si è già detto. “I Cesari” sono un’operetta satirica – conosciuta anche col titolo di “Simposio” o “Saturnali” – in cui Giuliano passava in rassegna l’operato di tutti gli imperatori romani suoi predecessori, immaginando un banchetto voluto da Romolo-Quirino, sull’Olimpo, in occasione della festa dei Saturnali, durante il quale si discuteva su chi fosse stato il migliore di essi. Al banchetto era invitato a partecipare, su invito di Eracle, anche Alessandro il Macedone (†323 a. C.) (8). Dopo aver presentato e passato in rassegna virtù e vizi dei vari imperatori, a partire da Giulio Cesare (†44 a. C.), la palma della vittoria era assegnata a Marco Aurelio (†180 d. C.), ovvero all’imperatore filosofo del secondo secolo, seguace dello stoicismo e duro persecutore dei cristiani, immaginato, da Giuliano, come un vero e proprio archetipo politico di cui ripercorrere le orme (9). Marco Aurelio risultava vincitore perché – a detta anche degli altri partecipanti alla “gara” – le sue gesta erano imitazione di quelle degli dei e, pertanto, più degne di un dio che di un comune mortale. Marco Aurelio era considerato da Giuliano un imperatore immune da ogni difetto morale, quasi una divinità, se si esclude l’amore eccessivo per la moglie, Faustina (†176 d. C.) e per il figlio, Commodo (†192 d. C.), poi divenuto imperatore e distintosi per un governo tirannico (10). Dall’opera, invece, usciva molto male la figura di Costantino – zio di Giuliano e primo imperatore cristiano – e, in questo ruolo, sprezzante del culto degli dei, responsabile di impietas e associato, tra tutti gli imperatori in gara, alla dea Lussuria e a Gesù (†30 d. C. ca.), da cui si lasciava sedurre con le sue promesse di perdono e impunità per i suoi orribili crimini. Marco Aurelio, invece, era associato alle divinità di Giove e Crono che, chiaramente, simboleggiavano la sovranità, mentre l’associazione di Costantino alla Lussuria era, forse, imputabile alla sua movimentata vita matrimoniale contrassegnata – come si è detto – dall’uxoricidio di Fausta e dall’uccisione del figlio Crispo (11). L’opera satirica “L’Odiatore della barba” – nota anche come “Discorso agli Antiocheni” – fu composta nel 363 d. C.e indirizzata da Giuliano agli Antiocheni, responsabili di aver deriso l’aspetto barbuto dell’imperatore, poco adatto – secondo i canoni dell’epoca – ad un sovrano, ma, piuttosto, ad un filosofo o a un monaco cristiano! L’opera, di carattere satirico, vedeva Giuliano delineare, autobiograficamente, la propria personalità morale, ricorrendo all’espediente di far proprie tutte le contumelie che il popolo di Antiochia gli rivolgeva, fingendo di rivolgersi ad un interlocutore immaginario (12). “Contro i Galilei” – senz’altro l’opera più importante di Giuliano, se si guarda alla prospettiva di Restauratio religiosa che guidò la sua azione di governo- è, invece,un vero e proprio J’accuse contro l’ipocrisia e la “follia” cristiana. Il trattato – scritto tra il 362 e il 363d. C., ad Antiochia, durante la preparazione della sfortunata spedizione contro i Persiani – non è pervenuto in originale, ma è ricostruibile dalla confutazione che ne fece, nel suo Contra Iulianum, il patriarca di Alessandria, Cirillo (412-444d. C.), che – sia detto per inciso – fu anche il responsabile – quantomeno sul piano morale – dell’uccisione della filosofa neoplatonica Ipazia, figlia del matematico Teone (†405 d. C.). L’assassinio avvenne ad Alessandria, nel 415 d. C., ad opera di alcuni monaci egiziani e della plebe alessandrina da loro fomentata, con l’avallo del patriarca (13). Scritto in greco, “Contro i Galilei”risente, certamente, delle letture del princeps, tra cui non mancarono alcuni “classici” del pensiero pagano e della polemica anticristiana, come il “Discorso veritiero” di Celso († 180d. C.), uno dei primi pamphlet organici scritti da un pagano contro i cristiani, in difesa del culto di stato e del Mos Maiorum (14). Molti degli argomenti invocati da Giuliano contro i cristiani, infatti, sembrano ricalcati da Celso, come il rifiuto immotivato di prestare servizio militare e di rivestire cariche pubbliche, con i connessi obblighi, l’accusa di essere dei sovvertitori politici dell’impero e degli ignoranti, data l’estrazione sociale infima degli appartenenti alla setta, o l’accusa di operare falsi miracoli, in realtà frutto di conoscenze magiche. All’influenza di Celso, poi, è da aggiungere quella del filosofo neoplatonico Porfirio di Tiro e del suo trattato, in 15 libri, “Contro i Cristiani”, sicuramente letto e apprezzato da Giuliano (15).

Inoltre, è del tutto evidente che, nell’opera di Restauratio, Giuliano poté avvalersi del contributo di amici e collaboratori fedeli e ideologicamente motivati che appoggiarono la sua politica e, spesso, ne furono anche gli ispiratori (16). Si rammenti Saturnino Secondo Sallustio – o Salustio – forse di origine gallica, prefetto del pretorio d’Oriente (361-367d. C.) che, alla morte di Giuliano, fu anche acclamato imperatore, ma declinò l’offerta delle truppe, per l’età avanzata (17). Sallustio – cui Giuliano dedicò l’Orazione “A Helios re” – si rivelò un funzionario scrupoloso ed efficiente, ma anche valido studioso e filosofo. Fu autore di un’opera scritta in greco, “Sugli dei e il Mondo”, pervasa di spunti neoplatonici, in cui sintetizzava – sotto il profilo etico, cosmologico e teologico – le idee ispiratrici del paganesimo giulianeo. L’opera di Sallustio può essere definita, a buon diritto, il “catechismo ufficiale” della restaurazione religiosa di Giuliano (18). Colpisce il lettore che Giuliano, in tutta la sua vasta produzione letteraria, definisca generalmente i cristiani con l’appellativo di “Galilei” che, alla sua epoca, era passato in disuso. Tale appellativo – già adoperato, nel II secolo, dal filosofo stoico Epitteto (†125d. C.) – aveva una duplice valenza, sia dispregiativa, sul modello dell’appellativo di “pagani” – campagnoli, rustici, villani – utilizzato dai cristiani per indicare i seguaci dell’antica religio, sia geografica (19). L’appellativo di Galilei, infatti, derivava dall’omonima regione palestinese, ubicata a nord della Giudea propriamente detta e di Gerusalemme, dove si trovava Nazareth, il villaggio da cui proveniva la famiglia di Gesù, nato invece – come è noto – a Betlemme, in Giudea. Insistere sull’origine specifica, dal punto di vista geografico, della fede cristiana e dei suoi primi adepti, significava, per Giuliano – in aderenza alle sue convinzioni in materia religiosa – sottolineare la specificità etnica del cristianesimo, circoscrivendo il fenomeno religioso a una specifica provincia dell’impero romano e ad uno specifico contesto etnico-culturale, decisamente povero, popolato da contadini, artigiani e pescatori, e da cui mai nulla di buono o di grande – secondo la prospettiva giulianea – era pervenuto. Tuttavia, Galilei non fu l’unico appellativo riservato da Giuliano ai cristiani, che vennero definiti dall’imperatore anche empi, atei, folli e, persino, apostati. In particolare, l’accusa di “follia” rivolta ai Galilei derivava senz’altro dall’incomprensibilità – per Giuliano – di molti dogmi della fede cristiana, non spiegabili, secondo l’imperatore, razionalmente (20). Partendo da una posizione neoplatonica ed enoteista, nel “Contro i Galilei”Giuliano riteneva gli dei greco-romani e delle singole stirpi ricomprese nell’impero – Dei etnarchi – specifici di una particolare civiltà e di un particolare έθνος. Nella categoria degli Dei etnarchi – secondo Giuliano – rientravano anche le divinità tradizionali del pantheon greco-romano, il Dio dei Giudei e lo stesso Dio cristiano! Ma l’universalità ed esclusivismo del Dio cristiano rendeva molto difficile, se non impossibile, l’intento giulianeo di cooptazione nella categoria anzidetta. Gli Dei etnarchi, comunque, rappresentavano, secondo la teologia giulianea, l’esito di un processo epifanico e cosmogonico di generazione progressiva che, partendo dal Principio unico generatore dell’universo – Dio, l’Uno – entità assolutamente trascendente, assimilato anche ad Helios-Apollo-Mitra, degradava verso il basso, per successive e progressive emanazioni teofaniche – Intelletto Universale, Anima Universale, Dei Etnarchi – per giungere ai demoni, alle anime individuali, alla Materia e, quindi, a tutto il genere umano. In questo processo teofanico, i demoni – entità spirituali per nulla assimilabili ai diavoli cristiani – svolgevano la funzione importantissima di elemento di congiunzione tra gli spiriti individuali – vere e proprie scintille divine immanenti nella materia corporea, ma dotate di vita propria – e gli Dei Etnarchi, da cui la scala ascendente dell’essere risaliva, grado dopo grado, verso il Principio primo generatore del tutto. Nel sistema teologico elaborato dall’imperatore, oltre ai demoni, svolgevano un’importante funzione di intermediazione, tra umanità e dei olimpici, gli eroi o semidei, frutto del congiungimento, secondo gli antichi miti greco-romani, di una divinità e di un mortale, e tra i quali Giuliano amava soprattutto Eracle e Dionisio. Essi erano, per Giuliano – che ne interpretava, allegoricamente, i miti – due semidei dispensatori di civiltà al genere umano, attraverso il conferimento – sotto la guida di Atena Pronoia (La Provvidente) – della sovranità politica e delle leggi l’uno, e della vite e del vino l’altro. A queste due divinità l’Augusto – in quanto intermediario tra Helios e gli uomini – fu più volte assimilato dalla pubblicistica del tempo, soprattutto dall’oratore e filosofo Temistio di Paflagonia (†388 d. C.) (21). Gli Dei Etnarchi, secondo Giuliano, erano anche le divinità che imprimevano i caratteri fondamentali agli stessi popoli ricompresi nell’impero – e a cui erano preposti – così che ogni specifica etnia si caratterizzava per proprie specificità spirituali, ma anche linguistiche e, più in generale, culturali. Insomma, le caratteristiche dei singoli dei si proiettavano e si riverberavano su quelle dei singoli popoli, compreso il Dio dei Giudei! La particolarità del Dio cristiano, invece, era la sua assolutezza, il fatto di non avere alcuna specifica etnia di riferimento, ma, assimilando tutti nella sua Chiesa, pretendeva di cancellare ogni differenza tra i culti e, quindi, tra i popoli (22)! Il paganesimo giulianeo risultava intensamente permeato di filosofia neoplatonica e non era assimilabile tout court all’antico culto di stato greco-romano o alle concezioni diffuse tra il volgo pagano. Non a caso, il pensiero dell’Augusto tendeva a spiritualizzare le singole divinità tradizionali del pantheon classico – Giove, Minerva, Marte – sostenendo come i simulacri che li raffiguravano non erano altro che simboli, che trasmettevano una realtà ineffabile, più profonda, fatta di numina, ossia di “potenze” non circoscrivibili nel marmo o nella pietra. L’immagine della divinità nel tempio – e il relativo culto – non erano altro che mezzi umani per avvicinarsi ad una realtà superiore che non circoscrivevano, né limitavano. Lo stesso Helios non si identificava con l’astro solare, poiché Helios non era che il simbolo e l’immagine visibile del Principio primo, da cui – come i raggi e il calore che promanano dal sole – discendevano giustizia e benessere per il mondo (23). Giuliano, inoltre, favoriva il sincretismo tra divinità differenti dell’antico pantheon. Infatti, Apollo era assimilato al Sole – come Mitra d’altronde – e gli antichi miti erano da considerarsi allegorie e costruzioni concettuali, cui i poeti più antichi avevano fatto ricorso per spiegare forze naturali altrimenti inspiegabili e, tuttavia, realmente esistenti.

Così, per l’Augusto, il mito acquisiva una dimensione educativa e nobilitava l’uomo (24). Ogni religione – sosteneva Giuliano, ragionando da romano – era espressione del Mos Maiorum, ovvero del complesso delle tradizioni degli antenati e delle singole stirpi che popolavano l’impero e, dunque, non si poteva pretendere di abolirla – come suggerivano i cristiani – senza profanare l’eredità dei padri e degli antiqui ac boni mores (25). Gli dei andavano onorati per la prosperità dello stato, con la celebrazione dei riti e delle antiche preghiere, e attraverso le pratiche teurgiche, cioè attraverso l’attuazione di un insieme di “tecniche magiche” – molto diffuse nei circoli neoplatonici o tra gli adepti dei culti misterici – che, attraverso l’esecuzione di complessi rituali verbali e gestuali, avevano la finalità di imbrigliare l’energia divina in un essere umano, realizzando una sorta di osmosi tra spirito e materia, o nel simulacro della divinità che, animandosi, dispensava miracoli o responsi (26). Il cristianesimo, quindi, per il suo proselitismo universalistico e la sua intolleranza monoteista verso ogni altra forma di culto, appariva a Giuliano come una fede spregevole e socialmente sovversiva degli equilibri interni alle varie etnie dell’impero (27). I cristiani, con il loro disprezzo per ogni culto e tradizione etnica, in nome di un malsano proselitismo cosmopolita che pretendeva di azzerare tradizioni secolari, apparivano come una sorta di animale polimorfo – ibrido – oltre che socialmente pericoloso, che andava se non distrutto, quantomeno messo in condizione di non nuocere. La mancata venerazione degli dei – come voleva la propaganda cristiana – avrebbe causato la fine della pax deorum – del favore divino per l’impero – e, con esso, la fine di Roma. Inoltre, il culto tradizionale degli dei, proprio perché basato sulla venerazione di più divinità, senza alcuna pretesa di esclusivismo cultuale, si prestava certamente meglio del rigido monoteismo abramitico a governare un impero da sempre multietnico e multireligioso. L’attaccamento alla tradizione e al culto dei padri spinse l’imperatore a simpatizzare persino col giudaismo, da lui considerato religione etnica – per l’antichità del culto e delle Scritture ebraiche – e per l’attaccamento dei Giudei – avversari dei cristiani – alle tradizioni dei patriarchi Abramo e Isacco. La logica che presiedeva alla politica dell’imperatore era chiara: favorire il giudaismo significava contrapporre ai cristiani un monoteismo più antico, più nobile e prestigioso, ma anche caratterizzato da alcune affinità con la religione pagana, come i sacrifici e i templi. Inoltre, ciò che colpiva Giuliano del giudaismo era anche la natura etnica – avversa a forme di proselitismo universalistico – in cui rinveniva un’altra forte affinità col paganesimo (28). L’imperatore aveva senz’altro ragione nel constatare che il cristianesimo nacque, fin dalle origini, come “eresia” del giudaismo, religione caratterizzata da una precisa identificazione etnica e da scarsa vocazione proselitistica. Basti pensare al fatto che l’identità ebraica – secondo i precetti talmudico-rabbinici – fu – ed è determinata – innanzitutto, dal “sangue”, dalla discendenza biologica in linea matrilineare – in base al noto principio mater certa, paternumquam – e non dalla semplice adesione ad una pratica cultuale. Ovviamente, nella storia del “popolo eletto”, non mancarono casi di conversione di “gentili” al giudaismo, quello che mancò, invece, fu un’attività proselitistica organizzata e metodica, rinvenibile, invece, nella storia degli altri due monoteismi abramitici, cristianesimo ed islàm.

D’altronde, un’intensa attività proselitistica avrebbe potuto rivelarsi un danno per una stirpe che mirava alla preservazione della propria identità etnoculturale, soprattutto tra le comunità della Diaspora che vivevano a contatto con genti straniere ed ostili, praticando, pertanto, una ferrea endogamia etnica (29). Giuliano, inoltre, non esitò a ritorcere contro i cristiani l’accusa di apostasia che gli veniva rivolta, appellandoli come apostati del giudaismo, poiché i Galilei avevano rinnegato le prescrizioni della legislazione mosaica e anche gli insegnamento del Maestro, che non si era mai proclamato figlio di Dio – come asserivano tutti i Vangeli – escluso Giovanni (30). Il disprezzo dei Galilei per tutte le altre fedi, per le tradizioni di tutti i popoli dell’impero e l’alta considerazione riservata solo alle proprie verità – tra l’altro considerate da Giuliano “follia” – ne faceva degli apostati dell’umanità, rinnegatori dell’intero genere umano. L’apostasia – quella vera – era, per Giuliano, il vizio d’origine del cristianesimo (31). Se il giudizio di Giuliano sui seguaci degli insegnamenti di Gesù non era benevolo, non lo era neanche quello sul loro stesso Maestro, poiché non rinveniva – nella storia di Gesù – nulla di divino, né di eccezionale ed esaltante, vedendo in lui solo un falegname della Galilea, iniziato alle arti magiche da qualche Egiziano, morto crocefisso in quanto ribelle all’impero (32). In omaggio al dio giudaico che, come le altre divinità, Giuliano comprendeva nella categoria delle divinità etnarchiche, l’imperatore promosse la ricostruzione del tempio di Gerusalemme – distrutto, nel 70 d. C., dal generale Tito Flavio Vespasiano (†81d. C.)- oltre che per smentire la profezia, fatta da Cristo, sulla sua distruzione (33). Probabilmente, il progetto di Giuliano prevedeva di ricostruire, col tempo, l’intera città di Gerusalemme, ma l’iniziativa – affidata all’architetto Alipio di Antiochia – non fu portata a termine a causa di alcuni terremoti che devastarono la Palestina (34). Giuliano, d’altronde, conosceva bene tanto le Scritture giudaico-cristiane che l’evoluzione storica dell’“eresia” cristiana. Egli sapeva che il cristianesimo, benché “eresia” giudaica – Gesù e i suoi discepoli erano Giudei – già a partire dal I secolo d. C. aveva mostrato, con la predicazione di Saulo di Tarso (†67d. C.), una precocissima evoluzione in senso universalistico, rompendo definitivamente i suoi rapporti col giudaismo (35). Com’è noto, Saulo – meglio conosciuto come Paolo – era nato in Cilicia (Asia Minore) ed era un giudeo della Diaspora, appartenente alla tribù di Beniamino (36). Fariseo e cittadino romano, per meriti sconosciuti – da cui il nome Paolo – iniziò il suo apostolato dopo la misteriosa conversione avvenuta presso Damasco, in Siria, dove si stava dirigendo per perseguitare i cristiani su ordine del sinedrio di Gerusalemme. Giudeo non palestinese, con forte propensione al cosmopolitismo, dopo aver constatato lo scarso successo del proselitismo cristiano tra gli Ebrei, Saulo pensò di rivolgersi ai “gentili”, cioè ai pagani.

Con acume intellettuale e senso pragmatico, Saulo svalutò, teologicamente, il significato salvifico della Torah mosaica e delle pratiche cultuali tradizionali – circoncisione, Tempio, festività – considerandole superate dal Vangelo di Gesù, trasformando, così, il cristianesimo in una religione a vocazione universale (37). Il cristianesimo, allora, perse progressivamente la sua connotazione etnica e si affermò come vera e propria religione salvifica, aperta a chiunque volesse aderirvi, a prescindere dalle sue origini. Da quel momento, l’appartenenza al cristianesimo – a differenza del giudaismo – non fu determinata da fattori genetici o etnici, ma dal battesimo, che è il rito di iniziazione della Chiesa cristiana fin dai tempi più antichi (38). La predicazione paolina scatenò persecuzioni da parte dei Giudei e determinò profonde lacerazioni nella Chiesa. Saulo fu avversato dagli apostoli e dai discepoli di Gesù di origine giudaica – guidati da Giacomo “il Minore” (†62d. C.) – che non intendevano abbandonare le usanze ebraiche, anzi volevano imporle anche ai “gentili” convertiti alla nuova religione (39). Il conflitto tra le due fazioni si concluse, apparentemente, nel 49 d. C., con la convocazione del concilio di Gerusalemme, in cui fu adottata una soluzione di compromesso tra le posizioni di Saulo e di Giacomo (40). I gentili convertiti al cristianesimo dovevano astenersi dall’osservanza della Legge mosaica tranne che su alcuni punti: astensione dalla fornicazione, dai sacrifici pagani, dal sangue e dalla carne di carogne, o di animali soffocati e sacrificati agli idoli (41). Nonostante il compromesso raggiunto, comunità giudaico-cristiane, come gli Ebioniti, osservanti degli antichi precetti mosaici – che imponevano anche ai neoconvertiti pagani – continuarono a sopravvivere fino al IV secolo (42). La simpatia di Giuliano per i Giudei era, però, funzionale alla polemica contro il cristianesimo e, in ogni caso, non si spinse mai oltre determinati limiti, e non gli impedì di esprimere perplessità sul Dio degli Ebrei, e sulle sue pretese di esclusività cultuale, anche perché il Dio ebraico era anche quello dei cristiani, almeno in base a quanto questi ultimi asserivano. Giuliano, ad esempio, considerò impossibile la creazione del mondo e della materia dal nulla – ex nihilo – secondo quanto sostenevano le Sacre Scritture, perché ciò contrastava fortemente con gli insegnamenti platonici cui aderiva e che presupponevano la co-eternità della materia con il Principio primo che, secondo l’Augusto, si sarebbe limitato ad agire sulla materia solo come “Demiurgo”, senza crearla. Il Demiurgo che, platonicamente, si limitava a modellare il mondo, sull’esempio offerto dalle idee, immanenti nel Principio primo della realtà, e costituenti gli archetipi eterni degli enti mortali, era da identificare, secondo il pensiero teologico giulianeo, con Zeus-Giove, quindi con lo stesso Helios, di cui Giove non era altro che un’epifania. Il Demiurgo non creava, come il Dio cristiano, dal nulla, ma modellava, secondo le idee, dando così forma al mondo, un sostrato materiale che era preesistente al mondo stesso. Giuliano ironizzò anche su alcune rappresentazioni di Dio nelle Sacre Scritture ebraiche, dove la divinità era descritta con passioni e pulsioni umane, spesso negative – rabbia, gelosia – ed evidenziò, più di una volta, le incongruenze letterarie contenute nei sacri testi, di cui aveva buona conoscenza (43). Infatti, argomentava l’imperatore, se le Scritture fossero state rivelate veramente da Dio agli uomini – come asserivano gli Ebrei – avrebbero dovuto essere quantomeno esenti da tali storture (44). Giuliano riteneva, inoltre, assolutamente fuorviante l’idea che il Dio ebraico potesse essere considerato il Dio di tutti gli uomini, poiché aveva espressamente eletto un solo popolo come suo prescelto, tra i tanti, facendogli addirittura dono della Legge mosaica.

Secondo il Mos Maiorum, infatti, ogni etnia aveva i suoi dei, dai quali traeva caratteri e qualità (45). L’attaccamento di Giuliano ai culti tradizionali dello stato romano derivava anche dalla sua alta e personale concezione dell’ufficio e del ruolo pubblico dell’imperatore, all’interno dellaRes publica, come emerge dalla “Lettera a Temistio”, scritta intorno al 361d. C., in cui l’Augusto, rispondendo al retore e filosofo greco, che domandava un incarico a corte, sosteneva la necessità, per il sovrano, di essere platonicamente superiore ai suoi sudditi da un punto di vista morale, cioè simile agli dei ma, allo stesso tempo, subordinato alle leggi (46). A Temistio che, pur esaltando il ruolo del governante-filosofo di ascendenza platonica, ne ribadiva la superiorità alla legge e la possibilità di poterla mutare a piacimento, Giuliano rispose che il vero ruolo del saggio governante era quello di guardiano delle leggi e, quindi, ad esse sottoposto, come tutti gli altri sudditi (47). La sottomissione alla legge del sovrano era l’unico antidoto a debolezza e imperfezione intrinseche alla natura umana e, quindi, l’unica garanzia di sopravvivenza di una comunità politica all’insegna di una convivenza civile e l’unica forma di approssimazione possibile al governo ideale in un mondo imperfetto. Rispettare la legge, e sottomettervisi, era anche il miglior modo di onorare gli dei – sottolineava Giuliano – da cui tutte le leggi promanavano. Nella medesima Lettera, prendendo posizione contro chi sosteneva la necessità, per il filosofo, di non partecipare alla vita pubblica, Giuliano ribadì – pur tra alcuni dubbi – il dovere di tale partecipazione e, al di là di ogni ottusa dogmaticità, considerò anche il ruolo che, nel governo degli stati, rivestono la fortuna e il caso responsabili, talvolta, della rovina di uomini saggi (48). Chi era preposto a funzioni pubbliche – sosteneva Giuliano – doveva essere in grado di contenere, disciplinare la componente irrazionale e ferina dell’essere umano, subordinando tutto alla ragione, unica facoltà in grado di produrre buone leggi, adatte a tutelare il pubblico interesse. L’imitazione della divinità – “Ομοίωσις Θεώ – fu una costante di tutto il pensiero politico di Giuliano e rappresentò lo strumento con cui innalzare, al di sopra dei comuni mortali, la figura dell’imperatore – Βασιλεύς φιλόσοφος -esaltandone la dignità della funzione e mettendone in luce il ruolo evergetico, se non soteriologico, cioè il dovere pubblico di migliorare la vita dei sudditi, sforzandosi, come un dio, di diffondere nel mondo la felicità (49). Si tratta di una visione del ruolo della massima autorità della Res publica perfettamente coincidente con l’archetipo politico che Giuliano aveva scelto per sé, ossia l’imperatore filosofo Marco Aurelio, che l’Augusto elogiò, come si è detto, ne “I Cesari”. Le idee espresse da Giuliano a Temistio, lungi dall’essere una mera dichiarazione d’intenti, trovarono sempre attuazione nella sua azione politica, al di là del tentativo di Restauratio religiosa. Giuliano fu un sovrano sempre rispettoso della legalità costituzionale, del senato e delle istituzioni della Res publica, persino nella forma, non volle mai farsi chiamare imperator, ma princeps – primo cittadino – e, salvo che in rari casi imposti dal cerimoniale, disdegnò persino gli ornamenti imperiali: diadema, porpora e scettro. Fu sempre contrario ad una visione dinastica dell’ufficio imperiale – a prescindere dal fatto che non ebbe figli – perché tale visione era pericolosa per la stabilità delle istituzioni, ritenendo che la scelta dell’imperatore dovesse cadere, sempre, sul “migliore” e non essere affidata alla semplice discendenza biologica (50).

Note:

1 – Sugli editti di Costanzo II,Codex Theodosianus, ediderunt Th. Mommsen et P. Mayer, Berlin 1905, XVI, 10, 2 e 4.Sulla legislazione antipagana di Costanzo II, P. O. Cuneo, La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), Milano 1997.

2 – Gallo fu poi fatto uccidere dall’imperatore Costanzo II (337-361 d. C.), nel 354 d. C., a Pola, dopo essere stato accusato di sedizione e lesa maestà.

3 – Il carattere “sincretico” del pensiero giulianeo è stato sottolineato, con forza, dalla studiosa greca Polymnia Athanassiadi-Fowden. L’opera della Athanassiadi-Fowden – Julian and Hellenism. An Intellectual Biography – pubblicata nel 1981, si concentrava, soprattutto, sulla ricostruzione degli aspetti intellettuali della personalità di Giuliano, attraverso l’analisi della sua sterminata produzione letteraria, senza considerare, però, gli elementi propagandistici ed apologetici delle sue pagine autobiografiche che – secondo la storica – risentivano di un tentativo di autorappresentazione inevitabilmente unilaterale e poco obiettivo. La Fowdenri dimensionò il carattere di originalità della filosofia e del sistema teologico elaborato dall’imperatore, sottolineandone il richiamo al neoplatonismo di Plotino e Giamblico, che Giuliano non avrebbe fatto altro che assimilare, elaborando un modello proprio, ma privo di elementi di originalità e funzionale soltanto ai suoi scopi politici. P. Athanassiadi-Fowden, Giuliano. Ultimo degli imperatori pagani, Genova 1994.

4 – Sull’interpretazione allegorica degli antichi miti, N. Turchi, Le religioni misteriosofiche del mondo antico, Genova 1987.

5 – Il culto di Mitra incominciò a diffondersi nella società romana, soprattutto tra l’esercito, a partire dal II secolo. La divinità era anche associata al Sole e ad Apollo ed era originaria della Persia. Infatti, Mitra non era altro che uno degli Amesha Spenta – “Santi immortali” – creature angeliche che sostenevano il dio della religione mazdaica – Ahura Mazdā- personificazione del principio metafisico del bene, nella lotta cosmica contro la divinità del male, Ahriman o Angra Mainyu. Ben presto, per ragioni sconosciute, Mitra assunse il rango di divinità autonoma con un proprio culto religioso, in genere praticato in strutture ipogee, i mitrei. Il culto prevedeva sette gradi di iniziazione – corrispondenti ai sette pianeti – e non ha lasciato tracce scritte, perciò è difficilmente ricostruibile con esattezza. In genere, la divinità presiedeva ai giuramenti e a tutto ciò che comportava assunzioni di obblighi morali o giuridici e veniva raffigurata con abbigliamento militare, probabilmente in riferimento alla sua militia al servizio del principio del Bene contro Ahriman, e ciò spiegherebbe anche la sua diffusione tra l’esercito. Nel IV secolo, con la progressiva diffusione del cristianesimo e la messa fuori legge dei culti non cristiani anche il mitraismo iniziò una progressiva decadenza che si concluse con la sua scomparsa nel V secolo. Si trattava, inoltre, di un culto salvifico che assicurava beatitudine ed immortalità ai suoi adepti, tra i cui riti vi era, senz’altro, la tauroctonia. Sul culto mitraico, N. Burrascano, I misteri di Mithra, Genova, 1979.

6 – A. D. Nock, La conversione. Società e religione nel mondo antico, Bari 1974.

7 – F. Cumont, Le religioni orientali nel paganesimo romano, Roma 1990.

8 – Simposio. I Cesari, a cura di R. Sardiello, Galatina (Lecce) 2000, 317 b-d.

9 – L’imperatore fu autore, come Giuliano, di un’opera filosofica, redatta in greco e in dodici libri, dal titolo “Pensieri” o “A se stesso”.

10 – Simposio cit., 317 b-d e 328 b-d.

11 – Ne “I Cesari”, molto positivo era anche il giudizio di Giuliano su Aureliano, il primo imperatore ad introdurre, ufficialmente, a Roma, il culto di Helios e su Diocleziano, considerato esempio di oμόνοια, cioè di concordia politica. Su Aureliano, Simposio cit., 314 a. Su Diocleziano, Simposio cit., 315 b. Su Costantino, M. Amerise, La figura di Costantino nei Caesares di Giuliano l’Apostata, in ‹‹Rivista storica dell’antichità››, XXII, (2002).

12 – Per il testo del “Misopogon”, si veda Giuliano Imperatore, Alla Madre degli Dei e altri discorsi, a cura di J. Fontaine, C. Prato e A. Marcone, Milano, 1987. Per un’antologia delle opere di Giuliano (senza le Lettere), Flavio Claudio Giuliano, Uomini e dei. Le opere dell’imperatore che difese la tradizione di Roma, a cura di C. Mutti, Roma 2004. Per le “Lettere” si veda, M. Caltabiano, L’ “epistolario” di Giuliano Imperatore, saggio storico, traduzione, note e testo in appendice, Napoli 1991.

13 – Su Ipazia, S. Ronchey, Ipazia. La vera storia, Roma 2011. Per l’opera antigiulianea di Cirillo, A. Capone, Estratti del Contra Iulianum di Cirillo di Alessandria nel Codex Athos Xeropotamou 256, in Auctores Nostri, 2, Bari 2005.

14 – Di Celso non si conosce né l’origine, né alcun altro dettaglio biografico. La ricostruzione dell’opera di Celso, non pervenuta direttamente, è frutto della confutazione che ne fece Origene di Alessandria (†253), nel suo Contra Celsum. L. Rougier, La sovversione cristiana e la reazione pagana sotto l’impero romano, Roma 1992.

15 – Per l’opera di Celso, Celso, Contro i Cristiani, a cura di S. Rizzo, Milano 2006. Per l’opera di Porfirio, Porfirio di Tiro, Contro i Cristiani, a cura di G. Muscolino, Milano 2009. Su Porfirio, si veda anche più sopra.

16 – Sui collaboratori di Giuliano, si veda il nostro già citato contributo, Giuliano l’Apostata, un rivoluzionario al potere, pubblicato in questo sito.

17 – La perizia amministrativa di Sallustio, la sua professionalità e moderazione gli consentirono di conservare la prefettura pretoriana anche dopo la morte di Giuliano, fino al 367 d. C. – data della sua probabile morte – sotto imperatori cristiani come Valentiniano (364-375 d. C.) e Valente (364-378 d. C.).

18 – Si veda sul punto, Sallustio, Sugli dei e il mondo, a cura di R. Di Giuseppe, Milano 2000.

19 – Per una ricostruzione esaustiva del sistema teologico giulianeo, N. Gatta, Giuliano imperatore. Un asceta dell’idea di stato, Padova 1995.

20 – Sul punto, R. Scicolone, Le accezioni dell’appellativo “Galilei” in Giuliano, in «Aevum», LVI, (1982). Si ricordi, inoltre, che i cristiani avevano cominciato ad essere chiamati così – e non più Galilei o Nazareni – proprio dai pagani, ad Antiochia, come riferisce il Nuovo Testamento. Sul punto, Atti degli Apostoli, 11,26.

21 – R. Chiaradonna, La Lettera a Temistio di Giuliano Imperatore e il dibattito filosofico nel IV secolo, in A. Marcone (a cura di), L’imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione, Milano 2015.

22 – H. Corbin, Il paradosso del monoteismo, Casale Monferrato 1986.

23 – Sul significato più profondo dei numina divini, J. Evola, Ricognizioni. Uomini e Problemi, Roma 1974.

24 – Sallustio, o. c., 3.0P.

25 – Sulla polemicagiulianea contro i cristiani, E. Wipszycka, Storia della Chiesa nella Tarda Antichità, Milano, 2000.

26 – Sulle pratiche teurgiche, E. R. Dodds. I greci e l’irrazionale. Milano 2009.

27 – Discorso contro i Galilei, in Giuliano l’Apostata. Saggio critico con le operette politiche e satiriche tradotte e commentate, a cura di A. Rostagni, Torino 1920, 306b,

28 – Ivi, 306b, 354b, 358d.

29 – Per questi aspetti dell’identità ebraica, A. Salvioli, Israele, Storia dell’oggi. Paesi, protagonisti, questioni, Roma 1992.

30 – Discorso contro i Galilei, 327a-b.

31 – Ivi, 207.

32 – Ivi,327a-b. Giuliano, rispetto a Porfirio di Tiro, non fece alcuna distinzione tra i Galilei e il loro maestro, Gesù. Al contrario, Porfirio condannò i cristiani, ma ritenne Gesù persona religiosissima e gradita persino agli dei! Sul punto, Porfirio di Tiro, Contro i Cristiani cit.

33 – Vangelo secondo Luca, 21, 8-24, Vangelo secondo Matteo, 24, 2.

34 – Ammiano Marcellino, o. c., XXIII, 1, 3. Ammiano, in verità, descrive fenomeni paranormali, difficilmente qualificabili come semplici terremoti.

35 – Discorso contro i Galilei cit., 201-220. L’universalismo cristiano e la sua ansia da proselitismo rendono comprensibili, ancora oggi, certi atteggiamenti di Santa Romana Chiesa in materia di controllo dei flussi migratori, in direzione dell’Europa. L’attuale pontificato, su tale argomento, non ha fatto altro che condurre all’esasperazione atteggiamenti e prese di posizione dogmatiche che, però, costituiscono, ab origine, la vera essenza della religione cristiana.

36 – La Diaspora fu, letteralmente, la “dispersione” degli Ebrei nei paesi prospicienti il Mediterraneo – e non solo – soprattutto in conseguenza della distruzione di Gerusalemme e del tempio, ad opera dei Romani, al termine della guerra giudaica del 66-70 d. C. La dispersione si aggravò dopo la ribellione del 132-135 d. C., spietatamente repressa dai Romani, che proibirono ai Giudei persino di risiedere a Gerusalemme, dove fu impiantata una colonia col nome di Aelia Capitolina. In realtà, la Diaspora era iniziata molto prima di questi fatti – nel primo millennio a. C. – all’indomani della conquista della Palestina e della deportazione delle tribù di Israele operate dagli Assiri, nel 722 a. C., e dai Babilonesi, nel 587 a. C. Per una biografia dell’”Apostolo delle genti”, R. Fabris, Paolo di Tarso, Roma 2008. C. Riccardo, Paolo: l’ebreo che fondò il cristianesimo, Milano 1999.

37 – Per questi aspetti del paolinismo, M. Pacilio, L’invasione. Prodromi di una eliminazione etnica, Padova 2017.

38 – Cristiani non si nasce, dunque, ma si diventa, perché l’appartenenza a Cristo non si identifica con l’identità etnica del singolo fedele che è determinata dalle leggi civili. Da aggiungere che, nella gran parte dei casi, ancora oggi, l’identità etnica è una qualifica che, per il milesChristi, conta certamente meno della sua appartenenza religiosa. Sotto questo aspetto, il cristianesimo si presenta molto più simile all’islàm che al giudaismo da cui, storicamente, deriva. Anche nell’islàm, infatti, l’appartenenza alla Umma – la Comunità dei credenti – prevale necessariamente sulle origini nazionali dei fedeli. Su questi aspetti dell’islàm, F. Cardini, Europa e Islam. Storia di un malinteso, Bari 2008.

39 – Sulla figura di Giacomo, detto “il fratello di Gesù”, W. G. Kummel, Introduction to the New Testament, London 1975.

40 – Per questi eventi, AA. VV., Cristianesimo, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari 2000.

41 – Atti degli Apostoli, 15, 28-29.

42 – Il nome “Ebioniti” deriva, probabilmente, da Ebione, fondatore della setta o, più realisticamente, dall’ebraico ‘ebhyonīm, “poveri”, appellativo che va inteso non tanto in senso economico-sociale, quanto spirituale. Sul giudeocristianesimo, produttore anche di un’abbondante letteratura apocrifa, I Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino, 1990, P. Siniscalco, Il cammino di Cristo nell’Impero romano, Roma-Bari, 1983.

43 – Discorso contro i Galilei cit., 191-192.

44 – Ivi, 181-188.

45 – Ivi, 180.Per il carattere etnico dell’antica religio greco-romana, P. Veyne, La società romana, Roma-Bari 1990, e dello stesso Autore, La vita privata nell’impero romano, Roma-Bari 2000.

46 – Giuliano Imperatore, Epistola a Temistio, a cura di C. Prato e A. Fornaro, Lecce 1984, 253 a-b. Il filosofo e retore Temistio pur entrando a far parte – a quanto sembra – del consiliumdegli amici di Giuliano, non rivestì mai, durante il suo governo, incarichi pubblici.

47 – R. Chiaradonna, cit.

48 – Per queste tesi di Giuliano,R. Chiaradonna, cit.

49 – Simposiocit., 334a.

50 – A. Wallace-Hadrill, CivilisPrinceps: Between Citizen and King, in «Journal of Roman Studies», LXXII, (1982).

Tommaso Indelli,

assegnista di Ricerca in Storia Medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.

1 Comment