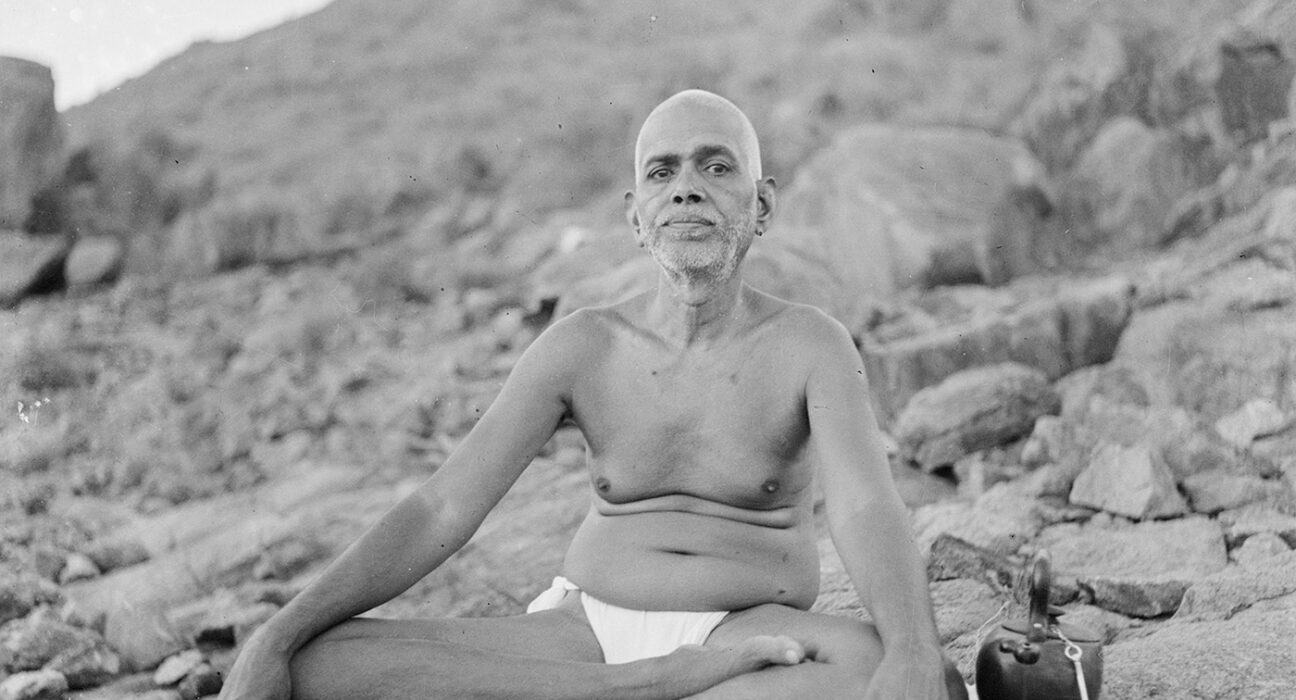

Noi siamo plasmati dalle nostre stesse vite, dagli eventi e dalle persone che incontriamo. Forse veramente l’Io fa scelte prenatali, prepara la sua incarnazione e le relative prove per poi riconoscersi, ritrovarsi, ricongiungersi con se stesso, con la sua scaturigine. Scaturigine che al di là di ogni distinzione, è l’Io puro ed è il Dio non manifesto. Ogni esistenza, ogni incarnazione ha questa missione del risveglio dell’Io, del Sé, dell’Atman. Lo studio di ogni vita, soprattutto di quelle degli altri, andrebbe allora affrontato per arrivare a tale consapevolezza. E parrà bizzarro che la vita terrena di Ramana Maharshi, così vuota di avvenimenti esterni, così monotona per i parametri di un faustiano e affaccendato occidentale, sia in tal senso così piena, istruttiva, illuminante.

L’impresa di raccontare le poche vicende terrene dell’asceta indiano se l’assunse il suo allievo B. V. Narasimhagià nel 1932 con Self-Realization, più volte ristampato ed ampliato fino al racconto della morte del Maharshi e dell’avvenire del suo ashram. Quel testo è finalmente disponibile in italianonella traduzione dal francese di Milvia Faccia per le edizioni Mediterranee: Ramana Maharshi. Vita e insegnamenti, “prima biografia di riferimento” e sontuosa via d’ingresso ad altre sue opere scritte, ai poemi, ai discorsi.

Il futuro saggio del tempio di Tiruvannamalai nasce col nome di Venkataraman nella casta dei bramhani, nel 1879, il 30 dicembre, giorno sacro a Shiva, come ad indicarne chiaramente la missione. Durante l’infanzia e la prima adolescenza si mostra indifferente allo studio, preferendo gli sport e l’attività fisica. I mesi e gli anni in perfetta immobilità, in profonda contemplazione son da venire. Ma presto la sola parola Arunachala “lo riempie all’improvviso di rispetto e di gioia”. È il nome della montagna sacra a Shiva, non troppo lontana. Deva andare là, ma prima di recarsi al cospetto del Dio, il giovane Venkataraman fa esperienza della morte fisica, si purifica da ogni dubbio.

“Che cosa muore?”, si chiede mentre sente il corpo ormai inutile. Muore appunto il corpo, ma non chi lo sente morire. Non è l’Io a morire, l’Io costruttore, attore e spettatore. Non è la Coscienza a morire, perché è l’unica cosa reale, il centro immobile e non manifesto che permette la manifestazione di ciò che muore: la mente, l’ego, il corpo. Scomparsa ogni paura della morte, sceglie di partire nel 1891 per Arunachala. Lascia un biglietto alla famiglia, dove dice di essersi messo “alla ricerca del Padre”.

In una grotta della sacra montagna, indifferente a freddo, aggressivi insetti, piaghe nella carne e a pietre lanciate da asceti invidiosi, presso il sacro lingam di Shiva, sperimenta il Samadhi, l’unione con Dio, col Tutto. Incarna la verità del sistema indù non dualista, l’Advaita Vedanta. Lui e Shiva sono ormai Uno, lui è Shiva. Diventa un Maharshi, lo chiamano Ramana, la sua fama si espande, allievi e interroganti si affollano intorno. Fanno domande e lui, pur rispettando il voto del silenzio, risponde a tutti per iscritto. Poi parlerà, scriverà poemi e intesserà dialoghi con visitatori anche occidentali. Inviterà tutti all’abbandono del proprio ego, al ricerca del Sé, dell’Io, dell’Atman eterno.

Tutti invita a porsi la domanda: “Chi sono Io?”. L’unica sensata e necessaria, al di là di ogni pratica yogica o rituale o devozione o più o meno regolare iniziazione. L’unica cosa da fare è capire la propria missione, trovare la strada che riporti all’origine, alla coscienza originaria: “aiutando te stesso, aiuterai il mondo. Tu sei nel mondo. Tu sei il mondo”. Non si tratta di sapere qualcosa, di studiare troppo i Veda, ma di cercare di vedere, vedersi, arrivare all’Io. Che è qui e ora, nel mondo che siamo.

Ignorava Ramana le prescrizioni della sua casta, mangiava cibi impuri, non si negava lavori fisici ed accoglieva e illuminava donne e fuori casta. Si era portato al di là, all’origine appunto di ciò che produsse i fenomeni, caste comprese. Su questo era d’accordo col suo amico Seshadri Swami, sadhu che invece praticava la “pazzia santa” e scandalizzava gettando preziosi chicchi di riso a terra. Un peccato fra asceti che vivono solo di offerte, ma Seshadri voleva nutrire anche spiriti e demoni. Superate le differenze, nemmeno si resisteva al male, manifestatosi in ladri vio lenti che si introdussero nell’ashram nottetempo. Prendano quel che vogliono, facciano il loro dharma, non interferiamo, ci picchino pure, disse Ramana ai seguaci. Equanimità universale, dunque, e anche verso gli animali. Ne era grande amico, convinto che ogni bestia possedesse un’anima individuale, impegnata in un’incarnazione. Trattava i cani come sadhu confratelli, amava ed era amato dalla vacca Lakshmi, da scimmie, corvi, serpenti e scorpioni. Se non era raro che esseri umani, semplicemente sedendogli accanto, andassero in samadhi, forse capitava pure agli animali.

lenti che si introdussero nell’ashram nottetempo. Prendano quel che vogliono, facciano il loro dharma, non interferiamo, ci picchino pure, disse Ramana ai seguaci. Equanimità universale, dunque, e anche verso gli animali. Ne era grande amico, convinto che ogni bestia possedesse un’anima individuale, impegnata in un’incarnazione. Trattava i cani come sadhu confratelli, amava ed era amato dalla vacca Lakshmi, da scimmie, corvi, serpenti e scorpioni. Se non era raro che esseri umani, semplicemente sedendogli accanto, andassero in samadhi, forse capitava pure agli animali.

Lo seguivano in tanti nella rituale circumambulazione della Montagna sacra, un pellegrinaggio per comprendere il polo immobile intorno a cui si agita il mondo della manifestazione, l’illusorio Samsara. Concentrarsi sull’Io e sull’unità, diceva, mai sulle differenze:

“è il fatto di osservare quei mari in tempesta che sono le differenze che vi fa affondare. Guardate in alto, al di là, osservate l’unica e gloriosa Realtà e sarete salvi. Abbiate fede in Dio e in voi stessi”. Fede nella non dualità di Dio e Io.

Nemmeno c’era bisogno di ritirarsi in un grotta per comprenderlo, anzi “non vi è alcuna differenza tra la vita nel mondo e quella di eremita”, spiegava. Basta trovare un po’ di tempo per meditare veramente e si riuscirà ad esser distaccati anche nel tumulto della vita mondana, a compiere il proprio dovere famigliare, sociale, storico. Lui lo fece incontrando persone e rispondendo alle loro domande. Fino al suo mahanirvana, al decesso fisico per tumore nell’aprile del 1950. Ancora oggi lo fa con le sue opere.

In Occidente più di un ricercatore spregiudicato ha incontrato l’opera di Ramana. Ci piace citare Massimo Scaligero che aveva un ritratto dell’asceta nel suo studio, accanto a quello di Rudolf Steiner e di Maitre Philippe. Scrisse in Dallo yoga alla Rosacroce che quella figura rappresentava “una rottura positiva con la tradizione, che è in sostanza una resurrezione metafisica della sua perennità”. Si riferiva a questa ricerca dell’Io, della coscienza al di là di ogni ritualismo o dogmatismo dialettico ereditato. Altro noto ribelle alla tradizione che si interessò al Maharshi fu Kenneth Grant, continuatore eretico e “tiphoniano” di Aleister Crowley, attirato dalle affinità fra lo shivaismo non dualista e la via thelemica della Mano Sinistra.

A ognuno il suo darmha, la sua missione. Purché si chieda: chi sono Io?

Luca Negri