Cento anni dalla Vittoria, l’Italia nuota nel fango da Belluno ad Agrigento, una Nazione, senza retorica inutile, tradita, punto e basta. Il Nazionalismo, dice la salma, porta alla guerra confondendo, per ragioni di botteguccia, il primo con il Patriottismo che è ben altra cosa:”Sentimento di amore, obbedienza e devozione verso la patria” citando Treccani. Fu questo sentire il motore dello scontro tra interventisti e anti quasi un prefisso, quest’ultimo, dello spirito degli Shudra. Il Futurismo giocò da subito il ruolo di Sandokan contro l’Europa, non solo il traballante impero austro-ungarico, ma quella votata a fare dell’Italia uno staterello cenerentola anglo-franco-americano come dimostrò il trattato di pace di Versailles del 1919 e quel che ne seguì sulla questione fiumana.

A conflitto esploso si susseguirono manifestazioni pro e contro l’ingresso del nostro Regno in trincea,

Balla vestiva l’abito antineutrale, non si tirava indietro dallo scontro, conoscendo i ceppi dell’arresto , premio non onta della sua partecipazione alla dimostrazione del 11 aprile 1915. Boccioni, Erba, Sant’Elia tra il’16 e il ’17 salgono nel paradiso degli eroi, sangue futurista contro la mitraglia o incidente da cavallo per Umberto al quale lo smilzo Balla dedicò un ricordo dinamico scevro da romanticismi “Il pugno di Boccioni”. Questa tempera su carta divenne il logo dei messaggi futuristi, incarnava il “temperamento acceso” dell’Umberto, vitalità mediterranea, miscela di follia e gioia di vivere, un pugno lanciato in faccia al cheto destino d’ una esistenza anoressica di rischi quanto comoda poltrona ove assopirsi nel rifiuto d’ogni problema, dentro una campana di vetro immobili statuine da presepe.

Osservando quella tempera vien da chiederci, ma il pugno dov’è? Le linee curve stilizzano il corpo di Boccioni, una retta secca lo attraversa , a sinistra il braccio è teso col pugno ben chiuso a dare il cazzotto, a destra si piega a prisma per bilanciare il movimento. Dopo Caporetto fu la riscossa con tutte le energie in campo, perdere avrebbe significato la frantumazione della giovine Italia, allora giù a testa come nella testuggine del rugby a spingere, marciare per non marcire, fino al dolce mormorio del Piave, alla terza battaglia di Vittorio Veneto, dopo 10 giorni di combattimenti, fu la Vittoria, Trento e Trieste vestivano il tricolore.

Ad ottobre del ’18 GiacomoBalla firmò il Manifesto del colore proiettando il Futurismo oltre ogni cornuto ripensamento, da spiritello libero fiutava il ritorno all’ordine, pigiava allora sull’acceleratore lasciandosi alle spalle i tricicli passatisti, argomentava infatti: “Data l’esistenza della fotografia e della cinematografia, la riproduzione pittorica del vero non interessa né può interessare più nessuno”; ed ancora: “La pittura futurista italiana, essendo e dovendo essere sempre più una esplosione di colore non può essere che giocondissima, audace, aerea, elettricamente lavata di bucato, dinamica, violenta, interventista”. Chiude con “Pittura dinamica: simultaneità delle forze”.

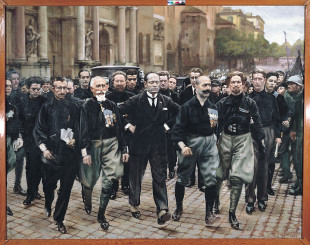

L’Italia piroetta sui tavoli della diplomaza, la “vittoria mutilata”, secondo D’Annunzio, aveva bisogno della protesi fiumana, le casse dello Stato erano vuote, il costo della vita schizzava in alto, messo in soffitta lo scomodo non expedit le truppe cattoliche trovavano il loro yogi in don Sturzo, sacerdote “impegnato”, i socialisti perdevano le briglie del movimento operaio, tra riformismo e mito bolscevico restarono nel guado. Il Caos fu lievito d’un pane nuovo sfornato a Milano. Il 23 marzo del ’19, a due mesi dal parto del PP, in un locale a piazza S. Sepolcro nascono i Fasci di combattimento, presenti: futuristi, ex combattenti, anarchici e socialisti pentiti, il bazooka è puntato sulla rivoluzione della terza via, basta rileggerne il programma.

Avangurdismo in arte o rassicurante retromarcia? A gennaio del 1920, Funi, Dudreville, Russolo, e Sironi firmano il Manifesto futurista. Contro tutti i ritorni in pittura, eppure i contenuti strizzano l’occhio al recupero della tradizione artistica italiana. Le spinte futuriste si scontrano con un clima di ritorno al mestiere dopo il coma etilico delle avanguardie sfociato nella morte dell’arte del Dadaismo. I più avvertivano l’esigenza, non peregrina, di lavorare al “restauro” della componente figurativa della pittura e della scultura, intingendo gli arnesi ora nell’aristocrazia del passato, ora nel presente, così a Ferrara, durante la guerra era sbocciata la Metafisica del duo De Chirico-Carrà (ex futurista), a Roma Mario Broglio editava la rivista Valori plastici, a Milano in via Brera Margherita Sarfatti stava tessendo la tela di Novecento Italiano, il Futurismo viveva la sua seconda stagione ma da emarginato. L’ottimismo nella meccanica, nella velocità del progresso, nella lotta contro le forze o leggi ignote dell’universo, approderà all’Aeropittura di Fedele Azari (aviopittore) e Gerardo Dottori, un futurista d.o.c.g. fino alla sua scomparsa nel ’77.

Anime rivoluzionarie diverse dibattono sulla forma e i contenuti dell’arte nel fascismo, da un lato Sironi, Funi, gli architetti del Razionalismo italiano, dall’altro il vulcano F. T. Marinetti che avverte la sclerosi del regime paralizzato da un terzo pensiero, per sua natura passatista, quello borghese. Per intenderci quale arte poteva essere la mise della rivoluzione: il Futurismo, la pittura murale o il neoclassicismo della retorica imperiale di M. Pacentini. Dalla metà degli anni ’30 i razionalisti vengono messi dietro la lavagna, i futuristi fuori dalla scuola, Sironi resiste per l’amicizia con Mussolini nonostante gli attacchi di Farinacci. Giacomo Balla continua la sua ricostruzione dell’Universo dipingendo, nel ’21, il primo cabaret futurista romano a via Milano, il Bal-Tik-Tak, chiuderà dopo un anno e mezzo. Poi aggredidirà, con la sua fantasia, la nuova abitazione in via Oslavia nel borghesissimo quartiere Prati, non solo pareti, ma tutto ciò che essa contiene, arredo e suppellettili, viene da creata e realizzata coe un sacrario quella “Casa Balla” gelosamente custodito fin agli anni ’90 dalle due figlie Lucia (luce) ed Elica. Nel ’29 firmò il Manifesto dell’aeropittura sottoscritto da Benedetta Cappa ( moglie di Marinetti), Depero, Dottori, Fillia, Marinetti, Prampolini, Somenzi e Tato, perché “le prospettive mutevoli del volo costituiscono una realtà assolutamente nuova e che nulla ha di comune con la realtà tradizionalmente costituita dalle prospettive terrestri”.

La prima Esposizione dell’Aeropittra viene fissata a Roma dal 1° al 10 febbraio 1931 a Piazza di Spagna, 35, organizzatore F.T.Marinetti, 11 i artecipanti tra cui Giacomo Balla, l’inventore della tuta Thayaht, Pippo Oriani ed Enrico Prampolini.

Balla aveva conosciuto personalmente Mussolini nel 1924 a Villa Borghese, gancio Giuseppe Bottai, voleva lasciare una traccia indelebile della sua adesione al fascismo progettando un mega quadro dal titolo “Apoteosi fascista” (1926) del quale realizzò solo il bozzetto preparatorio, troppo dispendiosa l’impresa. Il suo Futur-Fascismo, per celebrare la rivoluzione dismette pian piano le linee di forza, l’astrattismo anche l’ aeropittura, per tornare alla figurazione documentata proprio quando cade il decennale della Marcia su Roma, o ancor prima nelle illustrazioni per la rivista “L’Impero” cui collaborò dal ’23 al’26. Scriveva su Roma futurista un articolo, Fascismo ed Arte, nel quale affermava “Se i periodi più grande dell’Arte dettero opere che furono l’espressione del loro tempo, anche noi dobbiamo, senza imitare il passato, creare uno stile che sia l’interpretazione della realtà”. Quel senza imitare il passato ci dice che, in teoria, l’arte che incarnava il nuovo corso storico era il Futurismo perché arte dell’interventismo, della guerra alla borghesia, del riscatto dinamico di una Patria Nike a prua della nave italica protesa verso gloriosi orizzonti. Però qualcosa appunto in lui si stava incrinando, quella fede religiosa e politica nel movimento marinettiano scricchiolava, siamo nel pieno degli anni ’30, Balla si scioglie dai lacci dogmatici dell’assoluta assenza di tradizione e torna ad esplorare nuove vie, ripartendo proprio dal verismo della sua antica passione: la fotografia, siamo nel 1933.

Un tradimento? Una paolina caduta da cavallo? No. La triade futurista Energia-Materia-Luce restava intatta, cambiava la tecnica per analizzarla ed in questo l’inquadratura fotografica rappresentava uno strumento moderno per un’arte altrettanto moderna visto che proprio la luce ne era la regista. Crediamo in parallelo che le riflessioni di Sironi sul ruolo dell’arte in epoca fascista abbiano consumato lo sperimentalismo pirotecnico del futurismo dando dei punti di riferimento verso il Rinascimento italiano, il Balla dei tanti ritratti ed autoritratti richiama Leonardo, Tiziano attingendo però al suo passato divisionista.

La fotografia è un click, il pittore al contrario filtra con sapienza, analizza, distilla le forme quasi fosse un alchimista, il risultato di queste nuove opere del maestro è di sorprendente bellezza oltre che di autentica modernità.

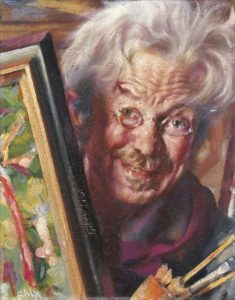

Nel ’37 (anno di morte della mamma 93nne) Balla autografa una lettera al settimanale Perseo: “ Avevo dedicato con fede sincera tutte le mie energie alle ricerche rinnovatrici, ma a un certo punto mi sono trovato insieme a individui opportunisti e arrivisti dalle tendenze più affaristiche che artistiche; e nella convinzione che l’arte pura è nell’assoluto realismo, senza il quale si cade in forme decorative ornamentali, perciò ho ripreso la mia arte di prima: interpretazione della realtà nuda e sana”. Nulla da commentare sull’inversione a U, quando si esaurisce un filone di ricerca si scava in altra direzione magari riprendendo da una miniera abbandonata. Attenzione ad un fatto però Giacomo Balla aveva percorso strade parallele mai cestinando la pittura figurativa, anzi facendone strumento di narrazione della vita intima, familiare e analisi del Sé nei numerosi autoritratti (un vezzo dechirichiano).

Nel secondo dopoguerra la Grande Mela scoprì il Futurismo rivalutandone tesi di ricerca e autori ( Balla aveva persino anticipato la Pop Art con un ritratto cult di Primo Carnera), in Italia fu braccio di ferro tra astrattisti e neorealisti, Prampolini chiama Balla a riprendere la strada interrotta nel ’37, dare corpo e nome al Neofuturismo, ma lui, pur rivisitando il suo antico percorso, resta folletto solingo a via Oslavia fino al 1° marzo 1958. Cosa fece in vita? Fu pittore, scultore, scenografo, arredatore, stilista, designer, fotografo ma soprattutto airone.

Emanuele Casalena

Bibliografia

Maurizio Fagiolo dell’Arco, Balla, Ricostruzione futurista dell’universo, edizioni Bulzoni, collana arte, architettura, urbanistica, 1968.

Enrico Crispolti, Balla, edizioni Editalia, Monografie d’arte contemporanea, 1975.

Fabio Benzi, Balla Ediz. illustrata, Giunti Editore, collana dossier d’art, 2001.

Giovanni Lista, Balla, la modernità futurista, Edizioni Skira, Milano, 2008.

Giacomo Balla, Scritti futuristi, raccolti e curati da Giovanni Lista, Abscondita, Milan, 2010.

MIBAC, “Giacomo Balla dal Futurismo al Futur-Fascismo”, atti della conferenza della dr,ssa Elena Gigli,

10 ottobre 2011.

1 Comment