(Milano 1884-Battaglia dell’Ortigara 1917)

Breve ricordo di un artista eroe.

Omonimia tra Carlo Erba l’imprenditore farmaceutico di successo e Carlo Erba nipote pittore, ribelle, anarchico, futurista eretico morto da eroe in un assalto alla baionetta nella sfortunata Battaglia dell’Ortigara. Dello zio tutti hanno “sentito dire” per la fama della sua Casa di medicinali, l’artista è come evaporato, le spoglie mai più trovate, il suo ardimento in una medaglia di bronzo alla memoria, i grandi dipinti dispersi chissà dove anche dopo il trasloco a Roma della sorella Bianca. Resta pochino dei suoi pennelli, molto di più della matita, scarsine le incisioni nell’Archivio C.E. creato a Roma dal pronipote Marco Rossi Lecce. Nel 2009 allo scoccare dei cent’ anni dal Manifesto parigino del Futurismo, la sua città Milano, organizzò una mostra ricordo, sfilavano le firme più note del movimento, Carlo Erba però era assente, non per damnatio memoriae, forse perché ritenuto un esponente a latere del Futurismo o più semplicemente perché si va sul facile, lo scontato come “tira” il mercato.

La sua alba fu il 4 gennaio del 1884, il tramonto al fronte il 12 giugno 1917 con la penna da Alpino, 33 anni, la sua vita finiva quel giorno anche nella memoria della grande famiglia degli artisti, nonostante sia stata Margherita Sarfatti in persona a vergare l’articolo epitaffio in suo ricordo, lui caduto armi in pugno, stessa sorte dell’architetto Sant’Elia a Monfalcone l’anno prima.

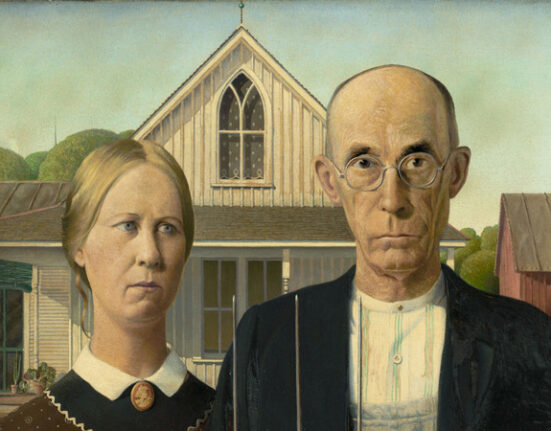

Carlo Erba fu un futurista convinto, un fedele osservante? Il no di U. Boccioni alla richiesta di E. di partecipare, nel ’14, all’Esposizione libera internazionale dei futuristi a Roma alla Galleria Sprovieri testimonia una forbice tra le teorie espresse dal nucleo futurista nei Manifesti su pittori e tecnica, del ’10, con gli sviluppi della ricerca formale di C.E. Il suo approccio al movimento di Marinetti fu moderato, non certo per timidezza ma per ragioni squisitamente artistiche presenti nel variegato gruppo para futurista Nuove Tendenze, dove accanto ai puri come Sant’Elia e Chiattone troviamo ad es. Arata e Dudreville in cerca di sintesi della tradizione con modernità.

Cosa farai da grande? Chiedono stucchevoli, ai bambini, parenti e amici. Per Carlo l’autostrada era diritta, tracciata, bastava dire: obbedisco! Salgo sulla vostra macchina e corro. L’ovatta c’era tutta, papà Luigi era direttore amministrativo della Ditta di suo zio, la Carlo Erba, scontato imboccare il casello poi via a percorrere con sicurezza professionale la propria vita, bastava pagare il pedaggio degli studi, poi tutta strada piana magari con l’autista.

Ad un rampollo della Milano bene si addicono studi privati accompagnati da lezioni di violino e pianoforte (la musica resterà per lui una sorgente), poi, varcata l’infanzia, Carlo fu ammesso al Collegio Manzoni di Merate, vicino Lecco, dove, in passato, aveva sudato sui libri il romantico scrittore ambrosiano. Brutta cosa i Collegi, studio, disciplina, gioco nei cortili, odore di religione, affetti lontani, disegnare è un atto di liberazione della fantasia che scavalca quei muri liberando farfalle nel cielo. Carlo scavava nelle sensazioni, tentava il volo dei passeri piccini oltre il nido, scopriva la vocina della sua vocazione, rallentava il passo da parata riflettendo con la grafite, quel granello di senape stava diventando albero. Presa la maturità classica “venne iscritto” alla Facoltà di Chimica dell’Università di Genova, lo zio d’oro era già morto nel 1888, la Casa farmaceutica era passata in eredità al fratello minore Luigi, valente musicista, collezionista di cose antiche, proiettato alla guida dell’Azienda finché morte non lo colse nel 1904.

Il progetto paterno prese a screpolarsi fino all’implosione, Carlo mollò gli alambicchi e la Lanterna, cambiò facoltà da Chimica a Giurisprudenza questa volta a Pavia dove aveva studiato l’augusto zio farmacista, intanto a vent’anni, nel 1904, firmò il suo primo quadro ad olio, Primolavoro nella collezione M. Rossi Lecce a Roma. La sua passione ha partorito un primo figlio, però mamma Giuditta Ripamonti e papà Luigi storcevano il naso a quella scelta eretica, chi lo supportava era un cugino artista forlivese, Luigi Michelacci (mamma Caterina era sorella del Carlo imprenditore) col quale, negli anni, manterrà una copiosa corrispondenza. Siamo agli albori del “secolo breve” il Michelacci era stato allievo di Fattori a Firenze ma aveva sperimentato il ribollio forte di Parigi soprattutto nel il genere a lui più consono: il paesaggio. Insomma era un cugino maggiore (anche d’età) già in aperto cammino il cui giudizio era competente per verificare che la via di Carlo non fosse solo un tuono giovanile. Fatto sta chiusi anche i corposi testi di Diritto, lasciò l’Università per seguire nell’a. a. 1908-09 le lezioni della Scuola Libera di Nudo del maestro savonese Cesare Tallone all’Accademia di Brera. Ne passarono di grandi artisti tra i suoi allievi da Pelizza da Volpedo a Carlo Carrà e poi Funi, Sant’Elia, Boccioni, Carpi, Dudreville, Tosi, Bucci e molti altri. Cesare era membro del sodalizio “scapigliato” la Famiglia artistica fin dal ’73, grande e ricercato ritrattista, frequentatore dei salotti culturali milanesi dove aveva cucito rapporti cordiali con Margherita Sarfatti, Ada Negri, Sibilla Aleramo ed il tombeur des femmes Gabriele D’Annunzio. In quell’anno di libero corso Carlo acquisì un bagaglio tecnico indispensabile per tuffarsi col salvagente nelle procelle dell’universo artistico, acquisire il mestiere per non avvertirsi impreparato. Non solo basi tecniche però ma anche dibattiti, confronti con altri giovani artisti pizzicati dalle avanguardie, da Romolo Romani precursore della via italiana all’astrattismo, ad Aroldo Bonzagni un protofuturista e a quell’anarchico di Carlo Carrà. Fino al 1907-08 soggetti e stile di E. erano d’ispirazione romantica e religiosa anche nei disegni, si pensi a Scena storica o Deposizione in linea con il gusto ottocentesco.

Da lì cambiò rotta virando sul realismo sia nei paesaggi che nei soggetti sociali, sguardo verso gli emarginati ma col filtro di Morbelli e Segantini non di Daumier, Courbet o il nostro Viani. Il 1909 fu l’anno crack del rapporto padre-figlio, Luigi non accettava la scelta insensata del suo Carlo, così chiuse il borsello, va’ per la tua strada, un modo, crediamo, per rinsavire il figlio, riportandolo sulla retta via, chissà! La sorella Bianca riferì poi che nel giardino di casa era stata ritrovata una bomba (!) con volantini anarchici, pioveva sul bagnato, Carlo era davvero su una brutta via. La Famiglia artistica però in quello stesso anno aveva esposto due suoi paesaggi, era il battesimo ufficiale della sua tremula navicella, lo stile era il tardo verismo succhiato da Tallone cogliendo l’alone di mistero che emana la natura, brume d’esoterismo? No, tuffo nei segreti del colore, nella lirica della luce vero scultore delle forme. L’anno seguente raddoppiò le opere all’Esposizione annuale della Famiglia, sempre paesaggi, un “mattino”, un “crepuscolo” più due studi di paese, buona l’accoglienza di amici e grilli parlanti tra cui Vittore Grubicy De Dragon mediatore d’arte, mecenate, pittore, amante della Scapigliatura come del divisionismo di Previati e Segantini, le opere di Erba richiamavano quelle tecniche anche se i colori erano giustapposti a “tacche”.

Desinare con pennelli e il bulino è affar duro, bisogna arrangiarsi quando il forziere paterno è chiuso, se il babbo infuriato ti scaccia gli amici artisti da casa, bisogna pur scendere dalle vette della ricerca a miti compromessi con le illustrazioni di cartoline e fiabe, decorazioni ed altri lavoretti occasionali senza però demordere dal cammino e partecipando alle vernissages. Eccolo in campo al Palazzo della Permanente, et pour la première fois all’Esposizione Annuale della Società di Belle Arti con il dipinto Le prime case della città. Trascorse l’estate sulle montagne a contatto empatico con l’amata natura, schizzi, disegni, idee catturate col lapis, spunti di ricerca di ritorno a Milano. Continuava fitta la corrispondenza con il cugino Michelacci che viveva a Firenze, era il suo approdo sicuro in una situazione esistenziale a dir poco fragile, mancavano i soldi per acquistar tele e colori, vita grama ma spirito alto a scalare la vetta come ricordava la sorella. Il germe futurista produceva intanto i suoi baccelli negli anni ’12-14, i disegni conquistano le geometrie di uno spazio dinamico, i piani si intersecano alla Boccioni, la calma mistica dei paesaggi conosce la quarta dimensione: il tempo, i suoi passi ricordano quelli di Sironi, tracce di cubismo, sintesi formale grattando via il superfluo, ma le geometrie non esplodono nel dinamismo vorticoso. Lo accosteremmo al cammino di Balla, anche lui divisionista, amante del vero, poi rutilante futurista a partire dal ’13, quasi un doppio binario di ricerca, due laboratori anche per Erba alla ricerca di una sintesi; è un’ipotesi ma Carlo sarebbe arrivato forse all’Astrattismo. Comunque Leo Mezzadri, critico d’arte futuro creatore di soggetti cinematografici negli anni ’30 (“L’albergo della felicità”), pubblica il primo articolo su Erba ospitato dal bimestrale milanese “La cronaca d’oro” (Gen-Feb. 1912). Il suo peso artistico sta salendo nel panorama meneghino, una città gonfia di fede nel progresso, moderna, laboriosa positivista, un habitat ideale per la rivoluzione futurista. Nel febbraio di quell’anno, a Parigi, Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo e Severini tengono la prima mostra-manifesto (un happening) dell’italica avanguardia alla galleria Bernheim-Jeune di rue Richepanse. Come andò nell’illustre Galerie? Aussi, aussi, Guillaume Apollinaire fece lo spocchioso, Picasso muto (il Futurismo aggrediva l’immobilità cubista) ma tra i quattro moschettieri del pennello U. Boccioni fece la parte di D’Artagnan. La Francia del postimpressionismo subì una doccia fredda, shock ma successo di pubblico e tamtam sui giornali pochi giorni dopo, tanto che la libera mostra itinerante fu replicata prima a Londra poi a Berlino toccando altre città europee come la grigissima Bruxelles.

A Milano Erba fu invitato oltre che alla Permanente, all’Expo Nazionale di Belle Arti mettendo in risalto le sue intense ricerche sul colore particolarmente apprezzate nel quadro Casolari a sera, un trittico del quale resta soltanto La Cascina dei pomi, elogiato da Vittore Grubicy de Dragon, per la tecnica divisionista a lui cara, ma ormai il futurismo picchiava sulla seconda tavolozza.

E’ dell’anno seguente infatti il suo capolavoro Carica di cavalleria (moto in avanti), una metamorfosi compositiva impressionante se rapportata al lirismo dei paesaggi, succhiati fuori del tempo, metafisici. Il critico d’arte Enrico Crispolti definì questo dipinto, di grandi dimensioni, “una delle testimonianze più importanti del movimento futurista”, il quadro è disperso, esposto nel ’14 alla prima del gruppo Nuove Tendenze, in seguito a Roma alla Confederazione degli artisti, venne acquistato da un collezionista yankee, poi chi l’ha visto?

La travolgente carica di cavalleria schierata mi ricorda un film del ’59 Lotna diretto da Andrzej Wajda sulle ultime cariche di cavalleria dell’esercito polacco contro le truppe naziste nella battaglia di Krojanty o ancor meglio immagino l’ultima gloriosa carica di cavalleria del Reggimento Savoia contro le truppe sovietiche sul fronte del Don, una grande vittoria nella campagna di Russia, tacitata dalla storiografia ufficiale, era il 24 agosto del ’42, quell’assalto prese il nome di carica di Isbuscenskij. Quella dipinta da Erba non poteva logicamente essere una di quelle, è una carica lancia in resta, una falange al galoppo che travolge il nemico inebetito, gli elmi a coppo con cresta sembrano romani, i nemici parrebbero gli eritrei in memoria dell’appoggio della cavalleria nella prima conquista coloniale dell’Italia. Solo un’ipotesi ma quel che conta è la composizione del quadro incentrato sulla prospettiva centrifuga della scena, una turbina ruotante che risucchia chi l’osserva, vien da tirarsi indietro per non lasciarsi travolgere dalle zampe rutilanti dei destrieri, primi veri arditi di una carica sfrenata. Anche in questo dipinto domina un refrain di Erba, la linea curva, linea della natura non della macchina, vento sul corpo sinuoso della Nike più che meccanici motori in movimento, una piccola auto s’intravede sullo sfondo, sembra travolta dalla forza animale.

In quel 1912 Erba fa il suo ingresso nella Milano che conta, viene invitato alle serate fosforose del salotto meneghino di Margherita Sarfatti, al tempo ancor fervente socialista ed in quello più borghese impegnato della scrittrice Ada Negri, d’altronde il figliolo non prodigo di casa Erba s’era conquistato un posto alla tavolata dell’arte, veniva anche dalla bella decorazione di una villa varesina.

L’altra tavolozza del suo percorso di ricerca lo aveva portato a tentare il Futurismo soprattutto con disegni nei quali prova la simultaneità boccioniana di soggetto e spazio dinamici, vedi Treno in corsa, o di modelli (Volto sorridente, Modella seminuda), ritratti di famiglia, fase che trova uno sbocco espositivo nel ’14 alla prima del gruppo Nuove Tendenze (Arata, Buffoni, Chiattone, Dudreville, Funi, Macchi, Nebbia, Possamai e Sant’Elia) della Famiglia Artistica Milanese. Oltre a Carica di cavalleria (moto in avanti) di cui sopra, anche un Carnevale (sensazione ritmica di un interno di festival) anch’esso disperso. Sul Futurismo restava titubante, indipendente, non fu certo l’unico, perché sentiva che la sua ricerca non era cinetica ma sempre sul colore, sull’evolversi della costruzione sintetica delle forme dove note e toni delle stesse sono la musica della natura, in questo lo accosteremmo a Cézanne. Dove sarebbe approdato dopo quel fatidico ’17, non certo all’astrattismo geometrico di Mondrian, diremmo piuttosto a quello ricco di curve descrittrici di stati d’animo che aveva radici nell’Espressionismo. Fu per sperimentare in piena libertà che aderì appunto al variegato gruppo di Nuove Tendenze, lì si scrutava tutto l’orizzonte internazionale delle arti senza battesimi in nuove religioni, si spaziava dal Cézanne a Braque, dal Sintetismo di Gauguin al Fauvisme del gioioso Matisse. Alla mostra milanese del gruppo, Erba cofirmò il manifesto d’invito ed espose, oltre ai due dipinti futuristi, altre sette opere a testimoniare il suo vangelo “Costruzione–sintesi e orchestra del colore”. Gli sviluppi della sua prima miniera erano la semplificazione essenziale delle forme, la loro essenza; scriveva:”[…]tanto maggiori elementi avrà una data cosa rappresentata in una semplicità e sintesi lineare, tanto maggiormente questi elementi saranno resi con profondità e tanto più l’opera acquisterà un valore umano, universale”.

Che succedeva? Le sue figure diventavano silhouettes semplificate, bidimensionali recuperando da Gauguin l’antica tecnica delle gotiche vetrate, il cloissonisme francese, cioè un tratto forte contornava la figura dei soggetti come in Giovinetta alla toilette e in Passo di one step. Ma c’era anche uno sguardo attento all’astrattismo di Kandinskij per quelle ricerche sul rapporto musica-colore come documentano alcuni schizzi rimasti e in questo si può leggere già il suo percorso futuribile d’ artista, d’altronde a Milano operava sul tema musica-sensazioni-colori Arnaldo Ginna, un precursore dell’Astrattismo tricolore, la sfida era rendere palpabile l’invisibile.

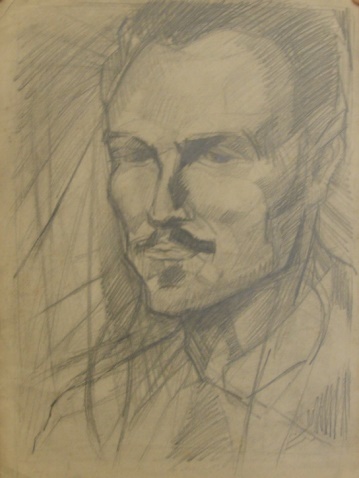

Nell’archivio Carlo Erba restano molti disegni a testimoniare un’intensa attività anche di illustratore e cartellonista pubblicitario svolta dal 1910 al ’15 ed è un excursus tangibile della sua evoluzione dal romanticismo all’essenzialità assoluta delle forme siano esse curve o spezzate, dal tridimensonale approda al bidimensionale, non simbolico, ma sempre descrittivo come nell’incisione Trottole del sobborgo (che vanno) già olio su tela, del quale l’artista forni diverse versioni incisorie delle quali una acquistata da S.M. Vittorio Emanuele III.

L’ex anarchico Carlo Erba fu con i suoi amici futuristi interventista, partì volontario allo scoppio della guerra con quei matti di Boccioni, Bucci, Funi, Marinetti, Russolo, Piatti, Sant’Elia, Sironi, tutti armati in bicicletta nel battaglione lombardo V.C.A. costituito il 15 aprile 1915 poi sciolto il 1 ottobre dello stesso anno perché la guerra era in trincea.

I congedati vennero assegnati ad altri corpi del Regio Esercito, l’ufficiale Carlo Erba fu mandato con gli Alpini, lui che tanto amava la montagna, sull’Ortigara chiuse il suo breve cerchio di vita lasciando disegni, come Bucci, dell’esperienza bellica esposti nel ’15 alla mostra della Famiglia artistica milanese col titolo “Per la migliore impressione di guerra”.

Nel centenario della Vittoria passato nel mutismo assoluto con frecciate al nazionalismo di chi non sa distinguere la differenza col patriottismo, vogliamo rendere omaggio ed onore ad un artista combattente morto sul campo di battaglia e purtroppo come tante sue opere disperso.

Il suo tratto fu marcato nel disegno della vita, segno forte di uno spirito inquieto, libero, indipendente, proteso in avanti, ecco in questo fu d’animo certamente futurista.

Emanuele Casalena

Bibliografia

Fonte: Archivio Multimediale Carlo Erba a cura di Marco Rossi Lecce, Roma.

Simonetta Nicolini – Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 43 (1993), Enciclopedia Treccani.

E. Crispolti – M. Rossi Lecce – S. Massari, Carlo Erba. Una memoria nel futurismo 1994 – 1917, (catalogo).

Roberto Floreani, catalogo di Palombi Editore alla mostra: Carlo Erba, Arte ed Eroismo alla Galleria Russo, Roma 2013.

Romano Maria Levante, Arteculturaoggi.com, 01.12.2013 ore 18:20.

Immagini da Wikipedia, Carlo Erba (pittore).

Galleria d’arte Russo, Roma, immagini (Deposizione, Paesaggio, Figura).

www.artnet,de/künstler/carlo-erba/3, immagini di Albero con specchio d’acqua, Casetta dietro i pioppi, La posizione del fuciliere.