Nel 2019 si sono tenute in tutto il mondo, dall’Europa all’Australia, dalla Cina agli Stati Uniti d’America, imponenti manifestazioni culturali volte a celebrare il quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci, genio universale, grande artista, scienziato poliedrico, e – cosa certo non secondaria anche se solitamente taciuta – iniziato ad antiche Tradizioni misteriche.

Se da un lato fa indubbiamente piacere e ci può riempire di orgoglio il fatto che questo indiscusso protagonista dell’aurea stagione rinascimentale e del Genio Italico venga in questo modo ricordato e celebrato a livello internazionale, da un altro lato dobbiamo necessariamente soffermarci ad un’amara constatazione: il Rinascimento ha avuto molti altri protagonisti di assoluta genialità, uomini che, per quanto con le loro opere, teorie, creazioni, intuizioni, scoperte ed invenzioni abbiano contribuito in maniera determinante a traghettare la società europea dal Medio Evo all’Età Moderna, sono stati ingiustamente e miseramente condannati all’oblio, o – nel migliore dei casi – ricordati saltuariamente e sporadicamente nelle enciclopedie come personaggi “minori”.

Potrei fare a riguardo molti nomi, da Matteo Palmieri a Coluccio Salutati, da Luca Pacioli a Ciriaco d’Ancona, da Giovanni Augurelli a Pietro Bembo, da Lorenzo Valla a Bernardino Telesio, da Girolamo Rorario a Michele Marullo, da Paolo Dal Pozzo Toscanelli a Marcello Palingenio Stellato, da Francesco Da Meleto a Niccolò Della Luna, da Cosma Raimondi a Guarino Veronese, da Bartolomeo Sacchi a Giulio Pomponio Leto. Ma in questa lunga schiera di personaggi misconosciuti, scarsamente ricordati, o comunque esclusi dai riflettori della ricerca storica “main stream” e troppo spesso confinati nell’ambito di ristretti studi accademici, spicca sicuramente una figura come quella di Camillo Agrippa.

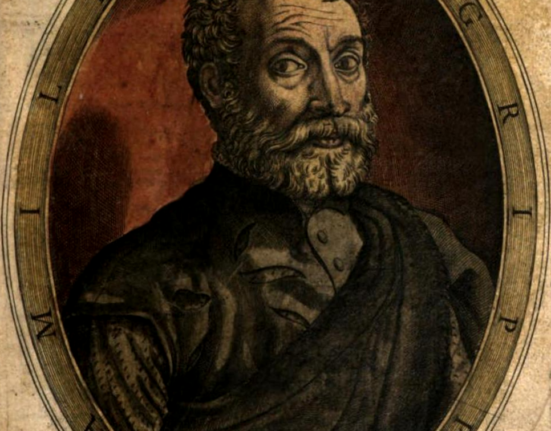

Nato a Milano agli inizi del ‘500 (non si conosce – e questa è una incolmabile lacuna – la sua esatta data di nascita), fu un umanista e un poliedrico erudito di grande spessore, oltre a essere un ingegnere, un astronomo, un esoterista e un valente matematico.

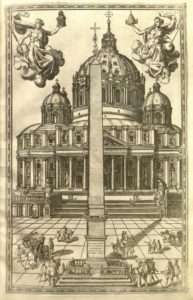

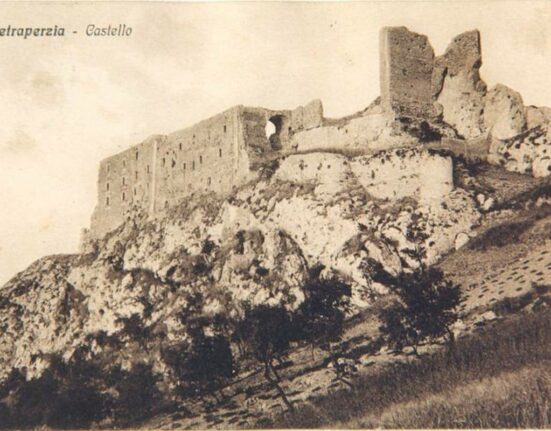

Sappiamo che si trasferì a Roma nell’Ottobre del 1535, proprio mentre, sotto il pontificato di Gregorio XIII°, nell’ambiente dei tecnici ferveva la discussione in merito al trasporto e alla collocazione del grande obelisco egizio in Piazza S. Pietro; un’impresa, questa, decisamente grandiosa e di non facile soluzione, al cui progetto stavano già da tempo studiando Antonio da Sangallo e Michelangelo Buonarroti. E fu proprio Agrippa a trovare la soluzione più congeniale, presentando un suo ampio studio corredato da un modello in scala di tutti gli impianti necessari per il trasporto. Secondo questo suo progetto, che venne poi pubblicato nel suo celebre Trattato di trasportar la guglia in su la piazza di S. Pietro, pubblicato a Roma nel 1583, l’obelisco avrebbe dovuto essere spostato in posizione verticale, evitandosi così le operazioni di abbattimento e di successivo sollevamento.

Scrive Agrippa all’inizio di questo trattato: «Alla venuta mia in Roma, che fu alli 26 d’Ottobre nel 1535, io sentiva raggionare di portar la guglia sicuramente in su la piazza di S. Pietro, et erano all’hora in predicamento per conto di questa impresa Antonio Sangallo degnissimo huomo, et il gran Michel Angelo Bonarota, & infiniti altri: siche sin hora son sati fatti assai modelli da diversi, e poco fa, mi fu parlato da due valent’huomini, ch’io ci pensassi, che si pensava in me, à quali io dissi, ch’io ci haveva già pensato piu di trenta anni, et ch’era in ordine per tale impresa; poi diedi supplica, poi feci il modello, di poi diedi di nuovo supplica, e ottenuto il parlamento, dechiarai un modo facile, col quale s’havea da procedere per portar detta guglia, come qui sotto intenderete à parte à parte». Ma fu solo un cinquantennio più tardi, dopo l’elezione al Soglio Pontificio di Sisto V°, che l’imponente obelisco eliopolitano riuscì a trovare la sua collocazione definitiva al centro della piazza, ad opera dell’architetto ticinese Domenico Fontana, che realizzò l’impresa tra l’Aprile e il Settembre del 1586. Fontana ignorò deliberatamente l’ottimo progetto di Agrippa (che peraltro era stato pubblicato appena tre anni prima) e, rifacendosi alle tecniche romano-imperiali, abbatté, spostò e rialzò l’obelisco al centro della piazza facendo uso di un complesso sistema di leve e argani e di un grande numero di operai specializzati (fabbri, muratori, carpentieri).

A Roma Agrippa riuscì comunque a realizzare importanti opere pubbliche e lavori di ingegneria, tra cui, al Pincio, un avveniristico e imponente impianto per il sollevamento e il coinvogliamento delle acque: il sistema idraulico dell’Acqua Vergine. Rimise in uso, in sostanza, l’antico acquedotto sul Pincio, un’opera a cui rimetterà ulteriormente mano dopo l’acquisto dell’area, nel 1576, da parte di Ferdinando de’ Medici, dando vita alla meraviglia del sistema delle acque del “Parnaso” nei giardini di Villa Medici, che incanterà i visitatori almeno fino alla fine del XVIII° secolo.

Si occupò anche di navigazione (con il suo trattato Nuove invenzioni sopra il modo di navigare, scritto nel 1595) e di arte militare. Dedicò nel 1585 a Enrico III° di Francia il suo Dialogo del modo di mettere in battaglia presto et con facilità il popolo di qual si voglia luogo con ordinanze et battaglie diverse, un’opera non solo di mera strategia militare, ma anche densa di straordinarie applicazioni matematiche.

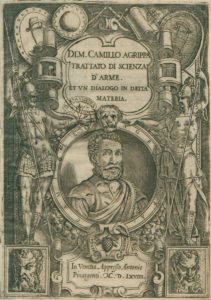

Celebre anche il suo Trattato di Scientia d’Arme del 1553, dedicato a Cosimo I° de’ Medici, Granduca di Toscana; un testo che reca in appendice uno straordinario dialogo filosofico. Quest’opera, considerata la più complessa ed importante tra quelle composte da Camillo Agrippa, affronta ampiamente anche le tecniche della scherma, rappresentando un radicale rinnovamento rispetto all’Opera nova chiamata duello di Achille Marozzo, edita a Modena nel 1536, che pure il Nostro tenne presente. Agrippa con essa creò di fatto una nuova arte del duellare: la scherma basata sull’uso della spada “di punta”, anziché “di taglio” così da portare le stoccate per linee interne, in modo rapido ed immediato, accompagnando i colpi e le finte con opportuni movimenti del tronco e delle gambe. In questa nuova concezione schermistica si inquadrano la trattazione dell’”in quarto” e gli accenni all’‟a fondo” (quest’ultimo, infatti, figura per la prima volta proprio nell’opera di Agrippa).

Nel Trattato di Scientia d’Arme è presente un’innovativa applicazione della teoria geometrica alla pratica schermistica, tanto che questa opera di Agrippa innovò in modo sostanziale il modo in cui la scherma veniva praticata all’epoca. Sottolineò, ad esempio, l’efficacia di portare la spada davanti al corpo invece che dietro. Modificò, inoltre, la terminologia delle undici guardie di Achille Marozzo fino a otto: prima, seconda, terza e quarta (ognuna di esse in due varianti, a piedi uniti o a piedi larghi), che, per quanto riguarda le posizioni della mano, corrispondono più o meno a quelle utilizzate oggi nella scuola schermistica italiana (le sue idee, probabilmente, ispirarono anche la scuola schermistica spagnola). È inoltre considerato come l’uomo che più ha contribuito allo sviluppo dello stocco come arma di primaria importanza, ed è stato probabilmente il primo trattatista di scherma ad utilizzare il termine “inquartata”.

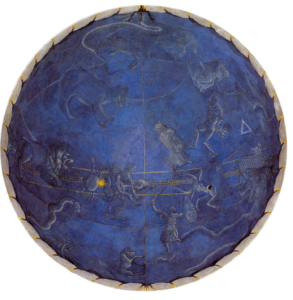

Tra le sue opere figura anche un importante trattato di Astronomia, Modo di comporre il moto della sfera, pubblicato a Roma nel 1575.

I suoi interessi spaziarono anche nel campo delle scienze naturali. Oltre ad aver inventato un sistema per la pesca dei coralli, si occupò anche di fenomeni atmosferici e di Geologia, condensando nel suo Dialogo sopra la generatione dei venti, baleni, tuoni, fulgori, fiumi, laghi, valli et montagne, scritto nel 1584 e che oggi le Edizioni Aurora Boreale ripropongono all’interesse dei lettori in questa nuova veste editoriale, il suo straordinario bagaglio di conoscenze, scoperte e intuizioni.

Camillo Agrippa molto probabilmente fu parente quel Marco Agrippa, anch’esso milanese, al quale, il 16 Febbraio del 1567, veniva con-cessa, con motu proprio del Pontefice Pio V°, la privativa per la fabbricazione di tavoli da scrivere trasformabili in letti e trasportabili in viaggio; in altro documento questo Marco, che il Thieme-Becker qualifica come architetto, è dato come “Marcantonio”.

Nessuna parentela o legame, invece, il Nostro ebbe – come alcuni hanno ingenuamente e assai superficialmente ipotizzato – con un altro assai più celebre “Agrippa” a lui contemporaneo: Heinrich Cornelius Agrippa Von Nettesheim, grande mago, esoterista e iniziato tedesco, autore del De Occulta Philosophia. Nel suo caso, infatti, quello di “Agrippa” fu un altro che un soprannome, derivato dall’antico nome latino della sua città, Colonia Agrippina; un soprannome che venne assunto già da suo padre e poi trasmesso ai figli. Heinrich, nato nel 1486 a Colonia nella famiglia Cornelis, successivamente latinizzò il proprio cognome in Cornelius e, vantando dubbie origini nobiliari, si fece chiamare Agrippa Von Nettesheim, dal nome di un villaggio presso Neuss, non lontano da Colonia.

Tornando a Camillo Agrippa, la cosa più sconcertante – e lo dico da storico – è che di un personaggio come quello di cui stiamo trattando, indiscusso protagonista del tardo Rinascimento romano, fautore di importantissime realizzazioni ingegneristiche e architettoniche e autore di fondamentali trattati su molteplici argomenti e discipline, non solo non si conoscono le esatte date di nascita e di morte, ma neanche vi è notizia certa della sua formazione, dei contatti avuti nell’Urbe Eterna e di dove ivi risiedesse. La Roma del XVI° secolo non era certo il Burkina Faso o la Kamchatka. Lo Stato Pontificio nel ‘500 aveva una burocrazia che, per quanto da taluni storici venga considerata “elefantiaca”, era a suo modo estremamente efficiente, come efficiente era il controllo che veniva esercitato su tutto ciò che accadeva non solo a Roma, ma anche in tutti i territori italiani rientranti sotto la sovranità della Cattedra di Pietro. Ritengo quindi che debbano esistere ancora oggi, custodite negli archivi vaticani, molte più informazioni sulla vita di questo personaggio rispetto agli scarni dati che possiamo su di lui ricavare dalle cronache del tempo e dalle enciclopedie. E infatti, come attesta Monica Centanni in un suo articolo su Engramma[1], proprio grazie a un documento conservato dall’Archivio di Santa Maria del Popolo, scopriamo che Camillo Agrippa venne sepolto in quella basilica di Roma, celebre per ospitare numerose opere d’arte e monumenti funebri risalenti, il 1° Gennaio del 1600, venendo registrato come “Magnificus Dominus excellens peritus ac sapiens Architectus”. “Magnificus Dominus”, ti-tolo di riconoscimento della nobiltà intellettuale di Camillo (che nobile di nascita non era); “excellens peritus”, titolo di riconoscimento della sua eccellente perizia tecnica; “sapiens Architectus” locuzione che sigla circolarmente la sequenza della titolatura[2].

Se ne deduce, quindi, che egli sia morto a Roma poco prima del Capodanno del 1600, verosimilmente in uno degli ultimi giorni di Dicembre del 1599.

Molto probabilmente, come è avvenuto per altri grandi personaggi del passato in un certo qual modo “scomodi” per via della loro appartenenza ad antiche Tradizioni misteriche ed iniziatiche tutt’altro che in linea con la dottrina della Chiesa, anche su Camillo Agrippa si è preferito stendere intenzionalmente un velo di oblio. Un velo che gli storici del nostro tempo avrebbero però il dovere di contribuire a dissipare, e che fortunatamente stanno cominciando a fare, anche se solo da pochi anni e purtroppo non in Italia. Come ha constatato Monica Centanni[3], infatti, il profilo dell’intellettuale milanese si è arricchito di recente grazie al capitolo che a Camillo Agrippa ha voluto dedicare la storica Evelyn Lincoln in un suo saggio del 2013[4]. Illuminanti risultano le note sulla fase della formazione milanese di Camillo, con le quali la Lincoln riassume anche i precedenti lavori di Elio Nenci[5], di Claire Farango[6] e di Alexander Marr[7] In particolare, a proposito delle posture e delle sequenze di movimenti descritte e illustrate nel Trattato sulla scherma, sono stati rintracciati possibili contatti con le ricerche anatomiche e le restituzioni grafiche e concettuali di Luca Pacioli, di Cesare Cesariano e dello stesso Leonardo Da Vinci.

Come ho spiegato e documentato nel mio saggio Da Eleusi a Firenze: la trasmissione di una conoscenza segreta[8], il Rinascimento italiano è stato, anche e soprattutto, una palese prova di forza di tenaci Tradizioni misteriche e iniziatiche che hanno saputo perpetuarsi in maniera ininterrotta dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, attraversando indenni la terribile era delle persecuzioni dei Cristiani nei confronti di tutte le altre religioni, l’imposizione del Cristianesimo quale unico culto legittimo e riconosciuto dell’Impero e i secoli bui del Medio Evo, fino a riemergere e a riesplodere in tutto il loro splendore nel XV° secolo, con l’avvento dell’Umanesimo. E fra queste esercitò un ruolo di primo piano la Tradizione Misterica Eleusina, la più veneranda e longeva Tradizione religioso-filosofico-sapientale dell’antichità, sia nella sua forma “Madre” che nelle sue derivazioni “Figlia” (Orfica, Samotracense, Pitagorica, etc.). Quella stessa Tradizione che era tenacemente sopravvissuta alla scomparsa dell’Impero Minoico prima e, circa tre secoli dopo, anche alla caduta di Troia, e che da uno status “alla luce del sole” era divenuta misterica per proteggersi e tutelarsi dopo il suo trasferimento ad Eleusi, e che ha saputo altrettanto tenacemente sopravvivere, entrando in clandestinità al culmine delle spietate persecuzioni cristiane del IV° e V° secolo, arrivando pressoché intatta, attraverso il Medioevo, il Rinascimento e l’Età Moderna, fino ai nostri giorni.

E ho spiegato come essa, trasformandosi in un vero e proprio fiume carsico, sia puntualmente e prontamente riemersa in determinate fasi della Storia, cimentandosi in una plurisecolare guerra sotterranea senza quartiere con la Chiesa e influendo in maniera determinante, attraverso l’operato segreto dei suoi Superiori Incogniti, sui principali fatti ed eventi, dall’avvento dell’Umanesimo al Rinascimento, dalle grandi conquiste della Scienza e dell’Astronomia fino alla “scoperta” dell’America. E come, sia direttamente che attraverso l’operato di sue derivazioni o diramazioni, abbia influito sulla nascita di numerose società segrete ed iniziatiche del XVIII° secolo, dagli Illuminati di Baviera di Adam Waishaupt agli Illuminati di Berlino ed Avignone di Dom Pernety, fino ad arrivare alla Massoneria “egizia” di Raimondo Di Sangro e di Cagliostro, non essendo del resto del tutto estranea a fatti epocali come la Rivoluzione Francese, la Rivoluzione Americana o l’avvento del Fascismo in Italia.

Quella straordinaria stagione nota come Rinascimento, infatti, trasuda a piene mani Eleusinità e misteriosofia da tutte le varie espressioni che l’hanno caratterizzata: dall’Arte alla Letteratura, dalla Filosofia fino all’Architettura e alla Scienza: dai dipinti di Piero Della Francesca, Sandro Botticelli, Raffaello Sanzio e Masolino da Panicale, alle grandiose realizzazioni architettoniche di Leon Battista Alberti e Filippo Brunelleschi; dai trattati di Giorgio Gemisto Pletone, Marsilio Ficino, Giovanni Pico Della Mirandola, Matteo Palmieri, Tommaso Campanella e Giordano Bruno, ai poemi e alle opere di Michele Marullo, Torquato Tasso, Celio Calcagnini e Ludovico Ariosto; dal genio universale di Leonardo Da Vinci alla scienza rivoluzionaria di Galileo Galilei. I principali protagonisti del Rinascimento – cosa che gli storici tendono ignominiosamente a tacere o a omettere – furono infatti tutti innanzitutto dei grandi Iniziati, depositari di una sapienza arcana, come lo furono del resto le più importanti famiglie italiane di quel tempo, a partire proprio da quella dei Medici a Firenze, da quella dei Gonzaga a Mantova, da quella degli Este a Ferrara, da quella degli Sforza a Milano, da quella dei Montefeltro a Urbino o da quella dei Da Varano a Camerino. Famiglie che erano depositarie e custodi, da innumerevoli generazioni, di filoni di una Tradizione che, beceramente e spregiativamente, è stata dalla Chiesa definita come “pagana”. Ma stiamo parlando di una Tradizione sulla quale, come giustamente sottolineava il grande Iniziato fiorentino Arturo Reghini, poggiano le stesse basi della più autentica cultura europea e occidentale[9]. Una Tradizione che, come ho avuto modo di documentare nei miei libri, ha saputo a più riprese infiltrarsi e proliferare anche all’interno della stessa Chiesa, dagli ordini monastici fino alle più alte sfere (Basilio Bessarione docet), arrivando addirittura – e la cosa non deve stupire – ad esprimere quattro Pontefici!

In un altro mio saggio di prossima pubblicazione[10], ho spiegato come, a testimonianza del fatto che nel piano della realtà percepito dalla stragrande maggioranza della popolazione – spesso del tutto ignara dei complessi giochi di potere da sempre in atto per il controllo dei destini del mondo – niente è mai come appare, non è stato infrequente nella Storia che antiche Tradizioni misteriche ed iniziatiche avverse al Cristianesimo si siano infiltrate e abbiano prosperato proprio all’interno della Chiesa. E questo è avvenuto non soltanto negli ordini monastici, altro naturale rifugio in epoca medioevale per molte realtà iniziatiche anche non cristiane (che nel silenzio dei chiostri, delle celle e, soprattutto, delle biblioteche, poterono trasmettere a lungo indisturbate il proprio retaggio iniziatico e sapientale), ma addirittura nelle più alte gerarchie ecclesiastiche, fino ad arrivare allo stesso Soglio di Pietro.

(Philadelphia, Philadelphia Museum of Art)

Questo non deve stupire, perché Santa Romana Chiesa è sempre stata vista da determinate realtà, che essa fin dai suoi albori ha ferocemente perseguitato, come una sorta di grande “contenitore” al cui interno queste potevano segretamente operare decisamente meglio e in maggiore sicurezza che in maniera palese e al di fuori di essa. Potremmo citare numerosi casi a riguardo, dai segreti circoli degli Eleusini Orfici all’interno dell’Ordine dei Camaldolesi, e in particolare nella loro “succursale” fiorentina di Santa Maria degli Angeli, fino a quelli degli Eleusini Pitagorici all’interno del celebre monastero di Saint Dié des Vosges, dove nel 1507 grandi Iniziati come Martin Waldseemüller e Matthias Ringmann decisero di rendere pubblica una fondamentale verità sulla “scoperta” dell’America. Ma questa è un’altra storia…, sulla quale torneremo nei contesti opportuni.

In una mia ricerca pluritrentennale, che mi ha portato a scavare negli archivi di mezza Europa, sono riuscito a provare e a documentare l’iniziazione misterica o l’appartenenza a determinati elitari contesti sapientali “pagani” di numerosi protagonisti della scena rinascimentale. Per i dettagli a riguardo rimando tutti gli interessati alla lettura dei miei saggi. Ma non mi è stato possibile trovare la conferma assoluta e provata di una appartenenza di Agrippa ad una Coorte eleusina o ad una qualsiasi altra realtà iniziatica di tipo misterico. Ma, se non sono emerse le prove documentarie, abbondanti sono altresì gli indizi a riguardo. Il pregevole dialogo filosofico pubblicato in appendice al Trattato di Scientia d’Arme dedicato nel 1533 a Cosimo I° de’ Medici, ad esempio, denota nei suoi contenuti una ragguardevole conoscenza iniziatica tutt’altro che derivante da una semplice profana lettura delle opere di Platone o di altri filosofi e iniziati dell’antichità. Dedicherò in futuro a tale dialogo uno studio specifico, ma basti qui sottolineare che esso contiene, abilmente dissimulate nel testo, delle particolari terminologie “di passo” che riflettono una piena sintonia con l’appartenenza iniziatica del Casato dei Medici, un’appartenenza Eleusina di Rito Orfico, come ho avuto modo di documentare. E Cosimo I° de’ Medici fu uno Hierofante Orfico, come prima di lui lo erano stati Lorenzo di Pierfrancesco (per la cronaca, il committente della Primavera e della Nascita di Venere del Botticelli), Piero e Cosimo il Vecchio. E non rappresenta certo una casualità il fatto che il Dialogo sopra la generatione dei venti, baleni, tuoni, fulgori, fiumi, laghi, valli et montagne sia stato dedicato da Camillo Agrippa nientemeno che al Cardinale Aloisio (Luigi) d’Este, secondogenito maschio del Duca di Ferrara Ercole II° d’Este e di sua moglie, la Principessa Renata di Francia, figlia di Luigi XII° di Francia e di Anna di Bretagna, nonché nipote, per via paterna, di Alfonso I° d’Este e di Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI° (i Borgia, come era arrivato a intuire Eugenio Garin[11] e come documenterò nel secondo volume di Da Eleusi a Firenze, erano depositari di una filiazione iniziatica Isiaca). Suo fratello maggiore, Alfonso II° d’Este ereditò invece il Ducato di Ferrara.

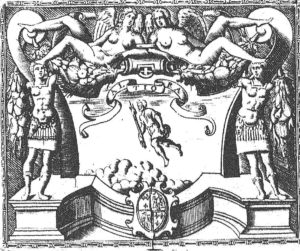

Gli Este, infatti, furono una dinastia di grandi Iniziati e il loro casato apparteneva, al pari di quello dei Medici, all’Eleusinità di Rito Orfico. Dulcis in fundo, l’impresa del Cardinale Luigi d’Este, come attesta la monumentale opera di Ieronimo Ruscelli Le Imprese Illustri, edita a Venezia nel 1584, raffigura nientemeno che il Dio Titano Prometeo che ascende al cielo brandendo la sacra fiaccola della Conoscenza, sovrastato dal motto “Altiora”. E, sulla sommità di detta impresa, campeggiano due Divinità femminili nude e alate nell’atto di schiacciare, una con il piede destro e l’altra con il sinistro, le teste di due personaggi dall’abbigliamento di foggia romana imperiale. Una scena, questa, che simboleggia chiaramente la superiorità del potere divino (non certo quello cristiano, bensì quello titanico) su quello politico.

Luigi D’Este, che fu a lungo protettore e mecenate di Camillo Agrippa, fedele ad una consolidata tradizione familiare, dedicò l’intera vita alla via iniziatica Orfico-Eleusina e agli interessi umanistici, aborrendo addirittura il Cristianesimo. Venne avviato dalla famiglia, nonostante le sue forti e tenaci resistenze, alla via talare e, successivamente, alla nomina cardinalizia, sia sulla base della “legge del secondogenito” che per ragioni del tutto strategiche e politiche: era fondamentale infatti in quel momento per gli Este non solo mantenere buoni rapporti con la Santa Sede, ma anche riuscire a collocare ai vertici della Chiesa un proprio esponente. Ma, nonostante fosse stato nominato Cardinale il 26 Febbraio 1561 da Papa Pio IV°, Luigi continuò a coltivare i propri interessi e le proprie passioni, soprattutto quando ereditò dallo zio Ippolito, anch’egli Cardinale (a lui il grande Iniziato Eleusino ferrarese Celio Calcagnini dedicò il suo trattato Quod Coelum stet, Terra moveatur, nel quale si trovano teorie astronomiche che anticipano di diversi anni quelle copernicane) la proprietà della Villa d’Este di Tivoli, una vera e propria dimora iniziatica nella quale diede vita ad un proprio cenacolo intellettuale (vi ricevette nel 1581 anche il celebre filosofo francese Michel de Montaigne), vivendo circondato da amanti e cortigiane.

Le Imprese Illustri, edita a Venezia nel 1584

Altro importante indizio di un’appartenenza iniziatica di Camillo Agrippa può essere riscontrato in una medaglia a lui dedicata, realizzata attorno al 1885 dal medaglista e incisore Giovanni Battista Bonini, che ebbe un ruolo di spicco nella corporazione degli orefici di Roma, della quale nel 1579 venne eletto Camerlengo. Di questa medaglia, della quale sono noti dieci esemplari, censiti in collezioni pubbliche e musei, ai quali ne vanno aggiunti altri tre passati per il mercato numismatico negli ultimi anni, si è ampiamente occupata Monica Centanni nel suo articolo poc’anzi citato.

Sul diritto campeggia il ritratto di Camillo Agrippa, raffigurato di pro-filo come un uomo adulto, barbato, che indossa un farsetto con un colletto alto ed elaborato e sopra un mantello; intorno al margine corre il nome e l’indicazione del patronimico: «Camillus. Agrippa. Ant. F.». Sul braccio troncato alla spalla si legge la sigla «Io. Ba. Bo. F.», che ha consentito di identificare il medaglista con Giovanni Battista Bonini.

Come osserva la Centanni, dal punto di vista dell’esecuzione materiale il manufatto è opera di altissimo livello nell’ambito dell’artigianato romano del tempo. Ma è il rovescio che sicuramente si rivela più interessante, riservandoci diverse sorprese. Così ce lo descrive Monica Centanni: «Sul rovescio, a sinistra l’immagine di una figura, che indossa una corta armatura che lascia scoperte le gambe nude calzate di stivaletti; con la mano sinistra impugna uno scudo, in testa indossa un elmo, dal quale fuoriescono alcune ciocche di lunghi capelli. La figura ben salda sulle gambe allargate, con mossa ferma ma aggraziata è in dialogo cinetico con una seconda figura femminile completamente nuda: il personaggio in armatura è impegnato a trattenere la figura nuda, aggredendola da tergo e afferrandola per un lungo ciuffo di capelli che le si rizza sulla fronte. Come appare evidente dal movimento delle gambe, dal piede sinistro sollevato, dalla postura del braccio e dal moto della mano destra, la figura nuda è rappresentata nell’atto di avanzare con passo accelerato verso sinistra: la direzione del movimento è confermata dalla vela che la figura tiene per l’antenna con la mano mancina, gonfiata da un vento che soffia da sinistra. La tela della vela è istoriata con motivi ad arabeschi. Sullo sfondo, a sinistra, la rappresentazione di un edificio a torre, sulla cui sommità è postata una figura con tromba. Intorno corre la scritta Velis Nolisve. (…) Sul fondale, a sinistra, si scorge un edificio che potrebbe essere un tempio o un faro (per la prossimità con la convenzione iconografica della rappresentazione nella medaglistica antica del Faro per antonomasia a guardia del porto di Alessandria). Postata in alto sull’edi-ficio e voltata verso sinistra, una figurina che pare abbigliata con una toga all’antica dà fiato a una tromba, convenzionalmente l’attributo iconografico della Musa della storia, Clio, o più genericamente della Fama: l’edificio sullo sfondo potrebbe essere pertanto identificato come un Tempio della Fama, a celebrare le glorie di Camillo»[12].

Concentriamoci ora alla figura nuda che impugna la vela, posta sulla destra della composizione, l’identificazione della quale appare facile e piana all’interno dell’‟alfabeto” allegorico del tempo. I confronti con il vasto repertorio iconografico rinascimentale, infatti, ci portano a riconoscere nel personaggio femminile con vela una inequivocabile raffigurazione della Dea Fortuna. Già nel 1927 lo storico dell’arte tedesco Aby Warburg nella Tavola 48 del suo Mnemosyne Atlas aveva messo insieme un gruppo di immagini che, assieme alla figura della Divinità nuda con vela e ciuffo della medaglia di Agrippa, costituiscono una famiglia iconografica collegata da vincoli formali e semantici molto stretti e convincenti.

La questione merita però un ulteriore approfondimento, ai fini di una maggiore comprensione da parte dei lettori. Le Tradizioni misteriche ed iniziatiche dell’antichità sopravvissute alle persecuzioni cristiane ed entrate in clandestinità verso la fine del IV° secolo d.C., nel corso del Medio Evo e nel Rinascimento, quando decisero a più riprese di riemergere, furono costrette a farlo nell’ambito di una società ormai fortemente cristianizzata e dominata dal pensierio unico imposto dal Papato. Determinate affermazioni di identità e di appartenenza, soprattutto se espresse nelle opere d’arte e nelle architetture, costituivano dei precisi messaggi rivolti da iniziati ad altri iniziati – vale a dire a chi possedeva le corrette chiavi di lettura per comprenderli e recepirli – e dovevano quindi necessariamente essere dissimulate con particolari simbologie ed allegorie. Non c’era molto da scherzare a riguardo, perché determinate affermazioni potevano costantemente mettere a repentaglio la vita stessa sia degli esecutori che dei committenti. Era estremamente facile, infatti, incappare nelle maglie della Chiesa e dell’Inquisizione, che era di fatto già operativa a partire dal 1184, con l’emanazione della bolla Ad Abolendam Diversarum Haeresum Pravitatem da parte di Papa Lucio III°.

(Milano, Pinacoteca di Brera)

Non dimentichiamoci di quanto venne perseguitato dalla Chiesa il Signore di Rimini Sigismondo Pandolfo Malatesta, per aver ostentato oltre il “consentito” la sua appartenenza iniziatica Eleusino-Pitagorica e per aver fatto realizzare, da un altro grande Iniziato come Leon Battista Alberti, il Tempio Malatestiano, il primo Tempio “pagano” edificato dopo oltre un millennio dai Decreti Teodosiani, e per di più sulle fondamenta di una chiesa cristiana! Per non parlare della sorte toccata a Giordano Bruno!

Come ho precisato più volte, nei miei scritti raramente compare il termine “pagano” e nei rari casi in cui mi capita di usarlo lo riporto sempre tra virgolette. Si tratta, infatti, di un termine che non amo e non uso volentieri, poiché nasce, da parte cristiana, con l’intento meramente dispregiativo di screditare e denigrare tutto un mondo religioso ed un insieme di Tradizioni Misteriche e spirituali plurimillenarie che il nuovo culto tentò, con un’intolleranza e una violenza del tutto estranee all’antico sistema di valori dell’area mediterranea, di distruggere e di estirpare.

Nel Medio Evo e nel Rinascimento era molto più facile per la Chiesa combattere le proprie numerose eresie interne e dare la caccia a povere donne indifese accusate di “stregoneria” piuttosto che attaccare frontalmente antiche Tradizioni religiose e iniziatiche che “ufficialmente” essa aveva sconfitto e debellato già alla fine del IV° secolo. Per di più, alcune di queste Tradizioni erano entrate in clandestinità con il tacito assenso della stessa Chiesa, se non sulla base di precisi accordi segreti. Ciò che più contava per la Cattedra di Pietro era il dimostrare agli occhi delle masse di aver vinto, di aver pubblicamente sconfitto e debellato i propri avversari (gli altri culti che essa iniziò a combattere già dal tempo di Costantino) e di aver imposto la propria trionfante monolatria. E con alcuni di questi avversari che non era riuscita né mai sarebbe riuscita a sconfiggere, fu costretta a scendere a patti: essi poterono entrare tacitamente in una indisturbata clandestinità, a patto che non facessero troppo rumore, che non dessero troppo nell’occhio, che non disturbassero la “Pax Cristiana”, il nuovo ordine costituito. Imbastire pubblici processi inquisitori contro realtà religiose e iniziatiche non cristiane che la Chiesa aveva “formalmente” già sconfitto, sarebbe stata per il Cristianesimo una impensabile prova di debolezza. Essa si limitava, quindi, a monitorare certe realtà mediante proprie spie e infiltrati, senza rendersi conto che da secoli stava avvenendo l’esatto opposto: erano gli ordini misterici che si infiltravano nella Chiesa, fino alle più alte gerarchie del clero, arrivando a controllare intere diocesi e a lasciare la propria impronta addirittura sull’architettura degli edifici sacri, sulle abbazie, sulle cattedrali e su moltissime opere pittoriche e scultoree di arte sacra. La prudenza e la circospezione erano comunque d’obbligo e gli Iniziati Eleusini, Orfici, Pitagorici, Isiaci e i seguaci dell’Ermetismo ricorrevano continuamente alla dissimulazione, all’allegoria, alle simbologie occulte, inserendo ad hoc nelle proprie creazioni artistiche e architettoniche duplici significati destinati a due diverse chiavi di lettura: una profana, immediata, palese, destinata al volgo, e una iniziatica, recondita, occultata, destinata a chi era in grado di recepire il linguaggio segreto dei simboli.

Ci si servì sovente, quindi, della raffigurazione della Vergine Maria per simboleggiare in realtà la Dea Titana Demetra, anche nelle sue accezioni di “Madre Terra” e di emblema universale del Femminino Sacro (né più né meno di come fecero i Catari e i Templari, che sotto le sembianze iconografiche della “Madre di Cristo” raffiguravano e veneravano in realtà la Maddalena). E, sulla base di una certa pratica sincretistica già avviata del resto sin dalla tarda antichità, non era raro che, sotto le sembianze della Madonna si volesse rappresentare in opere pittoriche e scultoree una Divinità femminile che rivestisse simultaneamente le caratteristiche non solo di Demetra, ma anche di sua figlia Kore-Persefone, di Leto/Latona, di Artemide, di Venere-Afrodite o dell’egizia Iside. Emblematiche di una simile visione sincretistica risuonano le parole di della Preghiera alla Regina del Cielo tratta dalle Metamorfosi di Lucio Apuleio:

«O Regina del Cielo, o sia pure tu l’alma Cerere, l’antichissima madre delle messi, che per la gioia d’aver ritrovata la Figlia, offristi all’uomo un cibo più dolce che non quello bestiale delle ghiande, e fai più bella con la tua presenza la terra di Eleusi; o anche la celeste Venere che all’inizio del mondo desti la vita ad Amore e accoppiasti sessi diversi propagando la specie umana con una discendenza ininterrotta, onorata ora in Pafo, circondata dal mare; o la sorella di Febo, che alleviando con dolci rimedi il dolore del parto, hai dato la vita a tante generazioni ed ora sei venerata nei santuari di Efeso; o che tu sia Proserpina, la Dea che atterrisce con i suoi ululati notturni, che nel tuo triplice aspetto plachi le inquiete ombre dei morti e chiudi le porte dell’oltretomba e vaghi per i boschi sacri, venerata con riti diversi, tu che con la tua virginea luce illumini tutte le città, che nutri con i tuoi umidi raggi le sementi feconde, e nei tuoi giri solitari spandi il tuo incerto chiarore, sotto qualsiasi nome, con qualsiasi rito, sotto qualsiasi aspetto sia lecito invocarti (…)».

Ma abbiamo divagato abbastanza. Torniamo quindi a concentrarci sulla medaglia di Camillo Agrippa e sui segreti in essa celati.

Nella figura in armi, come osserva sempre Monica Centanni, era sta-to da molti identificato un guerriero, da intendersi come ipostasi dello stesso Camillo. L’identificazione però era evidentemente condizionata dallo stato di conservazione e di leggibilità dell’esemplare della medaglia che gli studiosi avevano a disposizione. Rispetto all’esemplare pubblicato dal sito di Numismatica londinese Halwas, che riproduciamo a pagina 24, altri esemplari della medaglia precedentemente esaminati, per via del loro elevato stato di usura, non consentivano di leggere alcuni dettagli fondamentali, come ad esempio i lunghi riccioli che scendono dall’elmo, per cui la scena raffigurata veniva interpretata come un’allegorica opposizione tra la debolezza e vulnerabilità della figura nuda, femminile, armata solo della vela, e l’aggressività tutta muscolare del personaggio in armatura, considerato senz’altro come maschile[13].

Ancora nella scheda del catalogo numismatico “Robin Halwas” la figura in armi viene descritta come un “armed warrior”. Ma proprio in base all’analisi dell’esemplare della collezione Halwas, per i tratti delicati del volto, per il vezzo dei riccioli che fuoriescono dall’elmo e per le stesse movenze, decise ma aggraziate, la figura sembra da leggere non già come un virile guerriero ma come un personaggio femminile in armi. E, come ci riferisce la Centanni, l’interpretazione della figura in armi come Minerva è stata avanzata per la prima volta nella scheda relativa all’esemplare della medaglia conservato al Museo del Bargello di Firenze e poi ripresa e ampiamente argomentata nel 2009 da Manuela Caciorgna[14].

Delle diverse fonti letterarie e iconografiche che la Caciorgna convoca come testimoni per ricostruire la tradizione della coppia oppositiva Fortuna/Sapienza, Monica Centanni riproduce nel suo articolo una significativa immagine tratta dal Liber de Sapiente di Charles de Bovelles (Carolus Bovillus), pubblicato a Parigi nel 1510, particolarmente suggestiva del carattere oppositivo della coppia. Immagine che anche noi riportiamo nella pagina seguente.

Le Imprese Illustri, edita a Venezia nel 1584

Nell’immagine, come osserva sempre Monica Centanni, si affrontano su due troni due figure femminili identificate dai cartigli l’una come Fortuna, l’altra come Sapientia. Fortuna è rappresentata come una figura bendata, vestita di tutto punto, che impugna con la mano sinistra una ruota a cui sono appesi in precario equilibrio quattro personaggi; è appoggiata, più che seduta, su una sfera (“Sedes Fortuna Rotunda” si legge sull’inconsueto sedile). Di fronte, saldamente assisa su un sedile squadrato (“Sedes Virtutis Quadrata” si legge sul parallelepipedo), sta Sapientia: ben vigile, impugna con la mano destra uno Speculum Sapientie (così nel cartiglio che veleggia nell’aria sopra l’oggetto), in cui si riflette il suo volto[15].

Un confronto più vicino e diretto per l’identificazione dell’“armato” come Dea in armatura, è possibile osservando il frontespizio della seconda edizione del Trattato di Scientia d’Arme di Agrippa, pubblicata a Venezia nel 1568. Fra i molti elementi che compongono l’immagine, la Centanni concentra l’attenzione sulle due figure stanti, in armatura, che fiancheggiano Il busto dell’autore e poggiano le mani, in gesto protettivo e insieme fiducioso, sulla cornice rotonda che inquadra il ritratto, e osserva quanto segue: «La figura armata di sinistra è barbata, l’altra è glabra e i tratti del suo volto sono più dolci e delicati; nella figura di destra, la movenza sinuosa, la modellazione morbida del seno sulla corazza, la sottoveste svolazzante che sbuca dall’armatura e si apre sulle gambe, sono elementi che concorrono a profilare un carattere femminile più che virile. E nel contesto specifico ha bensì senso che le due Divinità in armi del pantheon antico, Marte e Minerva, siano entrambi presenti a doppia tutela del Trattato di Camillo, un’opera sulla “scienza d’arme” – ricordiamolo – ma intrisa di sapienza»[16].

Minerva, Dea della Sapienza nella Tradizione ellenica, si presta bene come figura di questa allegoria e, in generale, ad essere adottata come Divinità tutelare di un’attività intellettuale e pratica che rivendica a sé – per usare le stesse parole di Agrippa – l’esercizio di «Mente, Intelletto, e Volontà, cioè Mente è il moto vivo in se medesimo; l’Intelletto è lo stato di tutte l’intelligenze; la Volontà è il conseguirle e amministrarle; e tutte tre sono una sostanza sola»[17].

E, in questa luce, – scrive la Centanni – un senso più puntuale e preciso acquista la figura in armi di Minerva, la Sapienza che può governare gli eventi afferrando al volo, per il ciuffo, la mutevole Fortuna. Il “navigante”, per quanto è in suo potere, deve governare la nave «con discretion», indirizzandone la rotta, in antagonismo con la forza casuale «delli accidenti»: «Et con quella discretion potremo dar aiuto al timone, voltandolo secondo che converrà, per mantenerli nel viaggio che vogliamo fare secondo le diversità delle navigationi che vogliamo fare, perché esse navigationi faranno parte in poter del navigante, parte in poter delli accidenti»[18].

Nelle parole dello stesso Agrippa, la navigazione è, innanzitutto, un esercizio pratico di “intelligenza” per i sapienti – gli «huomini esperti ch’intendano bene le condicioni delle cose» – i quali, in quanto «spi-riti gentili», metteranno in gioco il loro «sottile ingegno» per perfezionare la teoria e la pratica; ma, come vuole «l’ordine di natura», sul piano letterale e metaforico, anche il volgo – gli «huomini triviali» – potrà positivamente recepire la lezione dei sapienti sull’arte del navigare: «Et questa intelligenza, et questo modo di procedere si ha da metter in prattica da huomini esperti, ch’intendano bene le condicioni delle cose, et poi verrò anche osservata et intesa dalli huomini triviali […]. Però spiriti gentili accettarete quella inventione con amore, aggiungendovi quel di più, che il vostro sottil ingegno col tempo partorirà: che così vuol l’ordine di natura»[19].

Ma la navigazione, nell’antichità classica, costituiva un vero e proprio segreto iniziatico. Nel mondo greco e nel più ampio contesto egeo-mediterraneo, infatti, tutte le arti, da quella della metallurgia, in-tesa come fusione e lavorazione dei metalli (oggetto di confraternite segretissime, elitarie e misteriose), a quella dell’edilizia, da quella medica a quella della costruzione delle navi non erano accessibili a chi-unque. Secondo quanto riferisce Eustazio, a Rodi c’erano arsenali segreti, l’accesso ai quali non era permesso al pubblico e chi avesse violato le loro porte senza debita autorizzazione veniva messo a morte. E non dobbiamo dimenticarci che, fin dai tempi dei Fenici e dei Minoici, la conoscenza di una nuova rotta, di una nuova via di comunicazione marittima, aveva un’enorme importanza e poteva rivelarsi molto più efficace di una nuova arma. Tutti i popoli che trassero beneficio dal mare mantennero segrete sia le tecniche di costruzione delle navi che le loro rotte. Presso i Fenici gli equipaggi giuravano di non rivelare a nessuno, e in particolare agli stranieri, quanto avevano visto in altre terre e la via percorsa per giungervi. Un simile vincolo valeva anche per i marinai greci ed egizi. Da queste conoscenze, infatti, come ha osservato Elio Cadelo[20], potevano dipendere il successo di una stirpe regnante, di una dinastia, o le sorti di un conflitto militare. E questo vale sia per le antiche civiltà che per la storia più recente. Ancora nel XVII° secolo i viaggi nell’Oceano Pacifico di Fernandez Pedro Quiros e Luis Vaez de Torres furono gelosamente tenuti segreti dalla Spagna per oltre cinquant’anni, allo stesso modo in cui i Minoici, i Fenici, i Vichinghi e i marinai bretoni, irlandesi e gallesi e – non ultimi – i Cavalieri Templari tenevano segrete le rotte grazie alle quali attraversavano l’Atlantico. Lo stesso accadde per l’Inghilterra, che tenne segrete per decenni le esplorazioni compiute da James Cook. Il segreto delle rotte veniva custodito con ogni mezzo, tanto che nel ‘500, nel pieno dello sviluppo delle conoscenze geografiche (o, meglio, nel pieno della divulgazione di conoscenza geografiche che fino a quel momento erano state tenute rigorosamente segrete) il Sovrano del Portogallo Emanuele I° decretò che il furto delle carte nautiche venisse punito con la morte.

Non deve quindi stupire che anche la Repubblica Fiorentina abbia tenuto gelosamente segrete quelle rotte che, derivatele da antiche conoscenze trasmesse ai Medici da ordini misterici e iniziatici, le permisero di raggiungere già nel 1442 il Nord America, quando una flotta di sette navi, partita da Portovenere e guidata da Amerigo Vespucci il Vecchio (nonno del più celebre Amerigo) approdò, il 4 Luglio di quell’anno, nell’estuario del fiume San Lorenzo. Un segreto che coinvolgeva non solo i Medici, ma anche numerose altre famiglie iniziatiche fiorentine (gli Strozzi, i Pazzi, i Corsini, i Guicciardini, gli Aldobrandini e i Rucellai) e non fiorentine (gli Sforza, gli Este, i Malatesta, i Montefeltro) e che fu la vera causa scatenante della Congiura dei Pazzi e della guerra scatenata dal Papato, dal Duca Alfonso di Calabria e dal Duca di Urbino Federico da Montefeltro contro la Firenze di Lorenzo il Magnifico. Quest’ultimo, nonostante la scomunica comminatagli da Papa Sisto IV°, grazie ad un suo misterioso viaggio di tre mesi a Napoli, salvò Firenze, ritornando trionfante in Toscana. Ma i Medici avevano di fatto perso il controllo dell’America e lo sfruttamento delle sue immense risorse.

In relazione a quanto sin qui abbiamo visto, non rappresenta sicuramente una casualità il fatto che Amy Warburg, nel gruppo di immagini messe insieme nella Tavola 48 del suo Mnemosyne Atlas (im-magini che, come abbiamo detto a pag. 25, assieme alla figura della Divinità nuda con vela e ciuffo della medaglia di Agrippa, costituiscono una famiglia iconografica collegata da vincoli formali e semantici molto stretti e convincenti), abbia inserito un’acquaforte fio-rentina del 1466 raffigurante Bernardo Rucellai e Nannina de’ Medici sulla nave della Fortuna!

Torniamo adesso a concentrarci sulla medaglia di Agrippa. Vediamo che il motto inciso sul verso, Velis Nolisve, è composto nella forma di un palindromo sillabico: Ve-lis No-lis-ve. Stando a quanto scrisse Aby Warburg in una lettera a Fritz Saxl datata 27 Novembre 1923, dobbiamo ad Alfred Doren l’identificazione della fonte di questo motto: il testo di riferimento indicato dallo storico di Lipsia sarebbe nientemeno che il cosiddetto Somnium de Fortuna contenuto in una lettera che Enea Silvio Piccolomini, grande umanista e Iniziato (anche se non Eleusino) eletto Pontefice nel 1458 con il nome di Pio II°, scrisse a Procopio di Rabstein, il 6 Giugno 1444. Come evidenzia Monica Centanni nel suo articolo, il Somnium fu poi estrapolato e pubblicato a sé ed ebbe una certa fortuna editoriale a partire dalla prima edizione a stampa del 1476.

Il passaggio in particolare che avrebbe dato spunto per la medaglia di Camillo è il brano in cui il Piccolomini descrive la sua visione dell’incontro/scontro tra Alfonso il Magnanimo e Fortuna:

«Vidi un uomo di piccola statura, scuro di faccia e gli occhi vivaci che aveva messo le mani sui capelli di Fortuna, l’aveva afferrata per la chioma e le diceva: “Fermati, alfine, signora, e guardami: perché sono ormai dodici anni che mi sfuggi? Ora ti ho catturata, che tu lo voglia o no. E ora devi guardarmi: mi sei stata avversa quanto basta. Ora – credo – mi mostrerai un altro tuo volto. O sarai benevola con me o ti strapperò tutti i capelli. Perché sfuggi me, il Magnanimo, e perseguiti i pusillanimi?”».

Fortuna, accusata di essere vile con i grandi e prepotente con i piccoli, perché fugge di fronte allo spirito grande di Alfonso e perseguita invece i poveri di animo e di spirito, ora – volente o nolente – dovrà cedere alla forza del Magnanimo. È certo – ed è stato accuratamente argomentato – che per il motivo del “Sive velis sive nolis” è possibile rintracciare anche altre fonti antiche, come ad esempio il De Brevitate Vitae e il De Providentia di Seneca.

Ma – Warburg insegna – nella tradizione dei testi, delle immagini e, soprattutto, dei concetti e delle allegorie, nel Rinascimento (e non solo) quel che più conta non è tanto la fonte originale, il lontano “archetipo”, quanto piuttosto il testo mediatore: nello specifico, in questo caso, il Somnium de Fortuna di Enea Silvio Piccolomini nel passaggio che abbiamo riportato più sopra è molto prossimo a quanto si legge nel rovescio della medaglia di Camillo sul doppio versante, sia per la composizione dell’immagine sia nella “inventione” del motto. La medaglia, rispetto alla scena descritta nel sogno visionario del futuro Papa Pio II°, presenta un elemento ulteriore (oltre al Tempio, sullo sfondo) che intercetta un altro motivo e un’altra serie di rappresentazioni di Fortuna: la vela, il richiamo al mare, alla navigazione.

Tornando al motto, fra gli studiosi che si sono interessati alla medaglia di Agrippa è communis opinio che il motto (sia esso derivato dal Somnium di Piccolomini o elaborato a partire da suggestioni senecane) sia con tutta probabilità opera dell’ingegno di Annibal Caro, straordinaria figura di erudito e Iniziato Eleusino di Civitanova Marche, formatosi sotto la guida dell’umanista Rodolfo Iracinto.

L’ipotesi, osserva sempre Monica Centanni, si basa su una serie di dati oggettivi: è attestato che fra le molte relazioni che costellano l’intensa vita intellettuale del Caro ci sia anche l’amicizia (e quasi sicuramente anche un legame iniziatico, aggiungo io) con Camillo Agrippa; in particolare Annibal compare come interlocutore e amichevole consigliere dell’autore nel dialogo che Agrippa pospone alle due edizioni (Roma, 1553; Venezia, 1568) del suo Trattato di Scientia d’Arme, un dialogo che avrà anche fortuna editoriale autonoma. In premessa al dialogo con Annibal Caro, Camillo motiva l’opportunità della sua pubblicazione chiamando in causa il dotto letterato come indispensabile mediatore che garantisca l’ammissibilità della sua opera nel mondo dei “dotti” in quanto «L’esser mio non si connumera fra li dotti, ma volonterosi di ragionare d’ogni cosa».

Annibal Caro, che è noto soprattutto per la sua eccellente traduzione dell’Eneide di Virgilio, nonché per aver tradotto e commentato importanti opere di Teocrito, Longo Sofista e Aristotele, fu una figura di spicco nella cultura del XVI° secolo. Scrittore, filosofo, artista e drammaturgo, protagonista di accese polemiche politico-letterarie che animarono la vita culturale del suo tempo (epocale quella con Ludovico Castelvetro), intessé e mantenne una rete di solide relazioni con i più grandi intellettuali e Iniziati del suo tempo, dall’Eleusino Orfico Giorgio Vasari (di cui fu consulente per l’edizione delle Vite) a Pier Vettori (Gran Maestro dell’Ordine Pitagorico dal 1565 al 1585), da Camillo Tolomei a Bernardo Tasso, da Bernardino Telesio fino allo stesso Camillo Agrippa. A Roma, fra il 1547 e il 1563, proprio nel periodo delle sue frequentazioni con l’Agrippa, è stato al servizio di Alessandro Farnese e fu l’ideatore del progetto iconografico – di elevatissimo livello iniziatico – degli affreschi per la Villa Farnese di Caprarola, realizzati tra il 1561 e il 1563 da Taddeo Zuccari. Secondo varie fonti, collaborò attivamente anche al progetto per la realizzazione del Sacro Bosco di Bomarzo. Fu, in sostanza, un personaggio che costituì il punto d’incontro tra le cerchie iniziatiche delle casate dei Farnese, dei Gambara e degli Orsini. E non dimentichiamoci che Alessandro Farnese “il Vecchio”, Cardinale e Vescovo di Palestrina nel 1523 ed eletto poi Papa con il nome di Paolo III° nel 1534, in gioventù aveva assiduamente frequentato i lavori dell’Accademia Platonica Fiorentina. Tutte le famiglie nobili che gravitarono nella sua cerchia iniziatica espressero le loro conoscenze misteriche nell’architettura, nella disposizione dei giardini, nella pittura e nella statuaria delle loro ville laziali, in particolare di quelle di Caprarola, di Farnese e di Bagnaia, e lo fecero anche – secondo una moda del tempo – in una fiorente arte medaglistica, alla quale sovrintendette di frequente proprio Annibal Caro. Egli fu, infatti, come si evince dal suo epistolario, un grande esperto di numismatica antica e di iconologia monetaria ed un richiestissimo creatore di motti destinati a ornare e a caratterizzare le medaglie celebrative che i personaggi della sua cerchia – e non solo – amavano far realizzare. Numerosissime sono le testimonianze in merito a questa sua competenza e alla sua maestria nel riprodurre, su medaglie o su altri supporti, imprese e motti ispirati alle “allegorie” rinvenute sul rovescio delle monete greche, ellenistiche e romane. Da un inventario della biblioteca di casa stilato dopo la sua morte, si evince che lo stesso Caro tra il 1564 e il 1565 avrebbe composto «cinque libri scritti a mano di cose di medaglie» ai quali se ne aggiunse un sesto, scritto dal nipote Giambattista. Niente di più probabile, quindi, che sia stato proprio lui a ispirare sia il motto Velis Nolisve che l’iconografia per la medaglia di Camillo Agrippa.

Molti altri sono gli “indizi” di un’appartenenza iniziatica di Agrippa, indizi che spesso divengono “evidenze”, come nel suo sapiente utilizzo, nei suoi scritti, di quella forma dialogico-maieutica tanto cara a Socrate e a Platone. «Sarebbe bello, Agatone, – scriveva Platone nel Simposio – se la sapienza fosse in grado di scorrere dal più pieno al più vuoto di noi, quando ci mettiamo in contatto l’uno con l’altro, come l’acqua che scorre nelle coppe attraverso un filo di lana da quella più piena a quella più vuota». Sarebbe bello, sì, ma, come ha osservato Moreno Neri in un suo articolo[21], sappiamo che non è così. La Sapienza (come anche la conoscenza iniziatica) non si trasmette come un fluido; è un’esperienza personale che si può solo vivere e non è possibile travasarla bella e pronta, meccanicamente. Occorre una grande motivazione interiore, lo sforzo individuale unito a un’inesauribile passione per il dialogo tra persona e persona, l’avvio di una comunicazione filosofico-maieutica attraverso il serrato metodo dialettico.

Socrate parlava di maieutica (maieutiké in Greco significa ostetricia) perché la sua tecnica era un’opera analoga a quella dell’ostetrica. Era un metodo che non voleva immettere la verità nell’animo, bensì intendeva estrarla: era come un modo per far partorire le menti. Socrate non lanciava proclami di redenzione e non pretendeva di trascinare torme di seguaci, perché – da Iniziato – era consapevole che la Conoscenza può solo sgorgare dalla propria anima. La maieutica, quindi, attraverso il discorso, il dialogo, si limita ad orientare il pensiero dell’interlocutore verso la verità.

Un altro, anche se non ultimo, “indizio” può essere ravvisabile nella struttura stessa della produzione letteraria di Camillo Agrippa.

Nella prospettiva della costruzione di una figura di intellettuale totale, sulle orme di Leonardo, Agrippa incarna – come ha evidenziato Evelyn Lincoln – «la quintessenza dell’uomo del Rinascimento»[22] e perciò l’intera sua attività professionale, e la sua stessa produzione a stampa, vanno ricomprese in un disegno organico che egli stesso definisce come tale. In una delle sue ultime opere, le Nuove inventioni, pubblicata nel 1595, nel dialogo con l’amico Alfonso messo in calce al testo, così lo stesso Camillo ricapitola il suo ambizioso progetto editoriale:

«C. Voi sapete ch’io ho composto dodici libri, ciascuno de’ quali ho intitolato col nome de’ mesi, havendo intentione, che tutta l’opera insieme si chiami l’anno dell’Agrippa, si che il primo sia intitolato Gennaro, il secondo Febraro, il terzo Marzo, e cosi gli altri di mano in mano secondo l’ordine de’ Mesi. Hora di questo dodici ne ho solo mandati tre in luce cioè, Gennaro, Febraro e Marzo, si che questo viene ad esser il quarto chiamato Aprile, e così credo habbiate inteso l’ordine.

- Perche non ci havete messo il trattato dell’arme, e quello della sfera?

- Perche, quando io feci quelli, io non haveva quello pensiero.

- Havetene altri delli libri?

- Si, si, parte fatti, & parte nell’intelletto, sopra il che non mi bisogna tentar più oltre perche col tempo adiranno. Dopo la pubblicazione del primo»[23].

Nell’idea dell’autore, dunque, come ha sottolineato Monica Centanni, tutte le pubblicazioni successive alle due edizioni del Trattato della Scientia d’Arme e all’estrapolazione da quel libro del Dialogo della sfera sono da considerarsi come tomi di un’opera unica “L’anno di Agrippa” che andrà a comporre una sorta di “zodiaco della Conoscenza”. Nello specifico, pur essendo pubblicati tutti a Roma ma presso editori diversi e nel corso di circa una quindicina d’anni, i diversi libri rispetteranno puntualmente il progetto del “libro zodiacale” che Camillo esporrà esplicitamente soltanto nella sua penultima opera a stampa: il Trattato di trasportar la guglia sarà siglato in chiusura con il nome Genaro; il Dialogo sopra la generatione de’ venti riporta in chiusura Febraro; il Dialogo del modo di metter battaglia riporta (forse non casualmente, considerata la congruenza tematica rispetto al riferimento planetario) Marzo; le Nuove inventioni, come esplicitato nella citazione sopra, sono siglate dal nome Aprile; La Virtù porterà la scritta Maggio. Camillo si propone insomma come l’autore di una vera e propria “enciclopedia della Conoscenza”[24].

Camillo Agrippa, per i suoi meriti e per la sua genialità sarebbe potuto di buon grado passare alla Storia come un secondo Leonardo Da Vinci, ma la sua figura, al pari di quelle di molti altri protagonisti del Rinascimento considerati a torto “minori”, è stata invece confinata nel ristretto ambito degli studi accademici e risulta oggi quasi del tutto sconosciuta e dimenticata. Eppure si tratta di una figura sulla quale c’è ancora molto da scavare e da capire. E questo mio breve studio vuole essere un invito a riscoprire questa figura e a far tesoro dei preziosi scritti che ci ha lasciato.

Nicola Bizzi

Solstizio d’Inverno 2019.

[metaslider id=42642]

NOTE

[1] Monica Centanni: Velis Nolisve. Anfibologia nell’anima e nel corpo di un’impresa. Articolo su Engramma n. 162, Gennaio/Febbraio 2019.

[2] Ibidem.

[3] Monica Centanni: Articolo citato.

[4] Evelyn Lincoln: Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome, Ed. Yale University Press, New Haven and London 2013.

[5] Elio Nenci: Camillo Agrippa: Un ingegnere rinascimentale di fronte ai problemi della Filosofia naturale. Articolo su Physis n. 29, 1992.

[6] Claire Farago: The Defense of Art and the Art of Defense. Articolo su Achademia Leonardi Vinci n. 10, 1997.

[7] Alexander Marr: Between Raphael and Galileo: Mutio Oddi and the Mathematical Culture of Late Renaissance. Ed. University of Chicago, Chicago 2011.

[8] Nicola Bizzi: Da Eleusi a Firenze: la trasmissione di una conoscenza segreta. Vol. I°: Dall’Era Egeo-Minoica all’ingresso degli Eleusini in clandestinità. Ed. Aurora Boreale, Firenze 2017.

[9] Arturo Reghini: Sulla Tradizione Occidentale. Con prefazione di Moreno Neri e saggio introduttivo di Nicola Bizzi. Ed. Aurora Boreale, Firenze 2018.

[10] Nicola Bizzi: Da Eleusi a Washington D.C. Ed. Aurora Boreale (di prossima pubblicazione).

[11] Eugenio Garin: La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ed. Bompiani, Milano 1994.

[12] Monica Centanni, Articolo citato.

[13] Monica Centanni: Articolo citato.

[14] Manuela Caciorgna: Minerva e la Fortuna. Virtus e Voluptas. Fonti, modelli e tradizione classica da Seneca a Pio II ad Aby Warburg. In Pio II Piccolomini: il papa del Rinascimento a Siena, Atti del Convegno Internazionale di studi (Siena, 5-7 Maggio 2005), Siena 2009.

[15] Monica Centanni: Articolo citato.

[16] Ibidem.

[17] Camillo Agrippa: La Virtu: Dialogo di Camillo Agrippa Milanese sopra la Dichiaratione de la causa de’ moti, tolti da le parole scritte nel Dialogo De’ Venti. Ed. Stefano Paolni, Roma 1598.

[18] Camillo Agrippa: Nuove invenzioni sopra il modo di navigare. Ed. Domenico Gigliotti, Roma 1595.

[19] Ibidem.

[20] Elio Cadelo: Quando i Romani andavano in America. Ed. Palombi, Roma 2016.

[21] Moreno Neri: Contro le fallacie della comunicazione politica. Articolo su L’Acacia, n. 2 – 2017.

[22] Evelyn Lincoln: Opera citata.

[23] Camillo Agrippa: Nuove invenzioni sopra il modo di navigare. ED. Domenico Gigliotti, Roma 1595.

[24] Monica Centanni: Articolo citato.

1 Comment