L’articolo che segue è la prima parte del testo della conferenza da me tenuta nel giugno 2019 al Triskell, il festival celtico triestino. Come per gli anni scorsi, dato il tipo di pubblico generalista a cui si rivolgeva, non ci sono riferimenti politici espliciti, tuttavia penso che nessuno di voi abbia difficoltà a comprendere che riscoprire le radici remote della nostra civiltà, quelle che la scuola ha smesso da un pezzo di insegnare, è di per sé un fatto politico. Nel 2018, preparando la conferenza che ha preceduto quest’ultima, e che era dedicata al Fenomeno megalitico nell’Europa continentale (ne trovate il testo su “Ereticamente” ripartito in tre articoli) sono stato il primo a stupirmi di come questa realtà possa essere bellamente ignorata dalla storia e dall’archeologia ufficiali che continuano ad ammannirci la favola dell’origine mediorientale della civiltà. Preparando questo nuovo testo, lo stupore si è rinnovato e acuito, pensando a come l’immenso patrimonio archeologico di questa nostra bistrattata Italia sia perlopiù del tutto ignorato. Occorrerebbe invece che l’eredità dei nostri antenati fosse messa al centro e non dimenticare mai che siamo gli epigoni di una storia e di una cultura di altissimo livello.

Questo appuntamento annuale è il quarto di una serie. Come ricorderanno coloro fra voi che erano presenti, che mi hanno seguito in questi anni, abbiamo cominciato nel 2016 con un incontro dedicato al complesso megalitico di Stonehenge. Complesso perché abbiamo visto che ormai non si può più parlare di un singolo monumento, ma alla ben nota struttura composta dal triplice cerchio di pietre, vanno aggiunte le tracce di due woodhenges, del bluehenge e delle diverse sepolture che ci hanno rivelato informazioni preziose sulla cultura del Wessex.

L’anno successivo, come ho promesso che avrei fatto, ho allargato il discorso alla cultura megalitica delle Isole Britanniche, che comprende, oltre a Stonehenge, monumenti quali il cerchio di Avebury sempre in Inghilterra, le tombe a corridoio dell’Irlanda, fra cui spicca la bellissima Newgrange, in Scozia il complesso di monumenti noto come il cuore neolitico delle isole Orcadi, cui si sono in tempi relativamente recenti aggiunti i resti del grande edificio che è stato chiamato la cattedrale neolitica di Ness of Brodgar.

L’anno scorso, infine, sempre in base a quanto vi avevo promesso nel 2017, abbiamo esteso la nostra ricerca all’Europa continentale, abbiamo esaminato insieme il campo megalitico di Carnac in Bretagna, il circolo di Externsteine in Germania e, sempre su suolo tedesco abbiamo visto la recente scoperta di Gosek, che è forse il circolo megalitico più antico d’Europa, per passare poi all’Europa orientale e alla Russia dove c’è da segnalare la presenza di realtà megalitiche di estremo interesse e ancora oggi pochissimo conosciute.

Allora vi dissi che il fenomeno megalitico che, lo ricordiamo, è la riprova dell’esistenza in tempi che siamo soliti definire preistorici, di culture e civiltà di livello nettamente superiore a quello che siamo soliti pensare, non è per nulla estraneo nemmeno a questa nostra Italia, anzi il fenomeno megalitico è nella nostra Penisola esteso e complesso quanto poco conosciuto, e vi promisi che avremmo dedicato al megalitismo italiano l’incontro di quest’anno, e dato che io le promesse ho l’abitudine di mantenerle, sono appunto qua a parlarvene.

Sono necessarie alcune premesse al nostro discorso: megaliti, alla lettera non significa altro che “grandi pietre”, ed è un termine a cui si può fare riferimento tutte le volte che gli uomini hanno realizzato monumenti ponendo in opera blocchi di pietra di grandi dimensioni, dai moai dell’Isola di Pasqua alle piramidi d’Egitto, può quindi benissimo essere che ci si riferisca a contesti culturali anche molto diversi. Questo è da tenere particolarmente presente per quanto riguarda l’Italia che, per la sua posizione geografica quasi al centro del Mediterraneo e per la sua conformazione che ne fa quasi un ponte fra le rive di questo mare, si è trovata fin da tempi immemorabili a essere un crocevia di popoli e culture. Noi certamente troviamo nella nostra Penisola testimonianze di quella cultura megalitica celtica e pre-celtica che ha prodotto Stonehenge, Newgrange e Carnac, ma troviamo anche testimonianze di culture di altro tipo, e distinguere l’una cosa dalle altre non è sempre agevole.

In secondo luogo, parlando di Italia, non intendo riferirmi all’area compresa entro i confini politici della repubblica italiana, della quale uomini vissuti millenni or sono certamente nulla sapevano, ma della Penisola italiana e delle isole che la circondano, col suo confine naturale rappresentato a nord dall’arco alpino. Le due cose dovrebbe essere abbastanza noto che non coincidono, essendo l’Italia politica attuale alquanto più ristretta.

In questa ottica, non sarà inappropriato parlare dei complessi templari maltesi, ma nemmeno tornare a dire qualcosa della piramide di Nizza, visto che la città e i suoi dintorni, un’area geograficamente e storicamente italiana, furono ceduti dal regno di Sardegna alla Francia nel 1860, non prima però di aver dato i natali a Giuseppe Garibaldi. Né tanto meno sarebbe improprio parlare dei castellieri del Carso, se non fosse per il fatto che la nostra regione e il Triveneto saranno l’oggetto di un’ulteriore conferenza che vorrei tenere l’anno prossimo.

Anche in questo caso, dopo la seconda guerra mondiale un confine innaturale è venuto a dividere l’antico litorale adriatico, poi Venezia Giulia tra Italia e Jugoslavia, cui è subentrata la Slovenia, ma non ha ovviamente potuto cambiare le facies preistoriche e protostoriche, ma ne riparleremo.

Se noi guardiamo una carta geografica, è ben visibile che la nostra Penisola da nord a sud è una terra stretta e lunga, per di più con una posizione nel Mediterraneo che ne fa una sorta di ponte naturale che attraversa questo grande mare interno. Non dovremo perciò stupirci che l’Italia presenti da questo punto di vista una realtà già in epoca preistorica molto frammentata, dove possiamo trovare sia esempi di megalitismo che con ogni probabilità appartengono alla stessa cultura pre-celtica o protoceltica (questa era ad esempio, ricordiamolo, l’opinione di Colin Renfrew) cui appartengono ad esempio Stonehenge, Newgrange, i campi di menhir di Carnac, sia altri che rimandano probabilmente a culture alquanto diverse.

Italia terra di piramidi? A parte quelle che sorgono nella zona oggi politicamente francese di Nizza, si possono menzionare quanto meno la cosiddetta piramide etrusca di Bomarzo e quella di Monte D’Accoddi in Sardegna. Da questo discorso lascerei fuori la piramide Cestia di Roma, successivamente inclusa nelle mura aureliane, sia perché di dimensioni alquanto contenute, sia perché risalente all’epoca romana imperiale, sia perché palesemente edificata copiando il modello funerario delle piramidi egizie (era infatti il mausoleo funebre di tale Caio Cestio).

Al riguardo, sarà però opportuno premettere un concetto importante. Noi sappiamo che in tutto il mondo esistono svariati complessi monumentali di grandi dimensioni e forma più o meno approssimativamente piramidale: da quelle egizie alle ziggurat mesopotamiche, a quelle mesoamericane, e una struttura approssimativamente piramidale si riscontra pure nei templi di Ankhor Vat in Cambogia. E non parliamo adesso delle ancora misteriose piramidi “iperboree” come le ha definite la stampa russa, che sono state recentemente scoperte nella penisola di Kola.

Da questo discorso lascerei fuori le cosiddette piramidi di Visoko in Bosnia, poiché fino a quando in esse non sarà trovato qualche manufatto, non è per nulla provato che si tratti di opera dell’uomo e non di formazioni naturali.

Ora, a mio parere, tutto questo non deve spingerci a pensare a una comune matrice culturale di culture sorte in aree anche molto distanti del mondo, e in tempi anche molto diversi (le piramidi mesoamericane, ad esempio, sono di millenni successive a quelle egizie). La ragione di queste somiglianze in realtà è piuttosto semplice: in epoche in cui non esistevano né il cemento armato né le tecnologie ingegneristiche moderne, partire da una base molto larga e restringere il perimetro man mano che si saliva nella costruzione, determinando quindi una forma piramidale, era il modo meno difficoltoso per costruire un edificio elevato e di grandi dimensioni.

Ancora oggi la piramide è la forma ingegneristicamente più semplice per una costruzione di grandi dimensioni. Guardiamoci attorno: Monte Grisa, ad esempio si può descrivere come una piramide tronca e il sacrario di Redipuglia come una piramide a gradoni molto schiacciata, anche se sappiamo che entrambi sono costruzioni moderne in cui non sono riscontrabili influenze egizie né mesopotamiche (NOTA).

Abbiamo dunque alcune piramidi che si trovano nell’area della Costa Azzurra, già appartenuta al regno di Sardegna fino al 1860 e oggi politicamente francese. Il caso più emblematico e scandaloso l’ha raccontato nel 2015 la pubblicazione on line “Shan l Newspaper”, e io ve ne ho già parlato l’anno scorso, è quello della piramide di Nizza, una piramide a gradoni di cui ci restano alcune foto, demolita negli anni ’60 per far posto a uno svincolo autostradale!

Un’altra ampia piramide a gradoni che si trova nella stessa zona, è quella di Saint André de la Roche, mentre, anch’essa in pessimo stato di conservazione e del tutto trascurata dall’archeologia ufficiale, la piramide di Falicon è del tipo a pareti lisce, come quelle della piana di Giza.

Oltre a essere in stato di abbandono, oltre a essere sconosciute al grande pubblico, queste testimonianze del nostro passato, sono del tutto ignorate dall’archeologia ufficiale, mentre non è difficile immaginare quale interesse vi sarebbe per esse, e quale cura per la loro conservazione, se si trovassero “nel posto giusto”, cioè nel Medio Oriente che ci vogliono vendere a tutti i costi come luogo d’origine della civiltà.

La piramide etrusca di Bomarzo è un oggetto di fattura molto particolare. In realtà non si tratta esattamente di una piramide, ha uno dei lati lunghi molto simile a quello di una piramide a gradoni, è una sorta di piramide-altare, e probabilmente per questo motivo è conosciuta anche come il “sasso del predicatore”. Si trova in questa località della provincia di Viterbo che ospita anche la famosa Villa dei mostri, ma è certamente molto più antica. Secondo alcuni ricercatori sarebbe addirittura precedente la civiltà etrusca. Rimasta ignorata per secoli, è stata scoperta nel 1911, ma l’archeologia ufficiale non se n’è mai occupata seriamente.

La piramide etrusca non è forse un esempio isolato. E’ dello scorso marzo la notizia del ritrovamento vicino a Formello nel parco di Veio (Roma) di un masso scolpito di epoca molto antica che presenta con essa notevoli somiglianze.

La piramide sarda di Monte d’Accoddi (Sassari) ha una struttura piramidale tronca a gradoni che ricorda le ziggurat mesopotamiche, e come esse è una costruzione imponente, ma dovrebbe essere più antica, risalendo al 3000 avanti Cristo.

Anche di essa l’archeologia ufficiale si è occupata poco o nulla e oggi, lasciata vergognosamente in stato di abbandono, è vittima di un considerevole degrado, al punto tale che anche in tempi recenti materiale che la costituiva è stato asportato per costruire capanni e ovili.

Risale appena al 2017 fa la scoperta di piramidi in Sicilia. Ne ha dato la notizia in un articolo su Balarm.it del 15 maggio 2017 il geologo e ricercatore Andrea Di Piazza. Secondo quanto vi è riportato, alle falde dell’Etna si troverebbero più di quaranta piramidi del tipo a gradoni, alcune delle quali alte fino a quaranta metri, in diverso stato di conservazione. L’archeologa francese Antoine Gigal che ha studiato con il suo team questi manufatti, li ha datati a 3.500 anni fa. Esse sarebbero la prova dell’esistenza di una finora sconosciuta cultura etnea, attribuibile forse ai Siculi, forse ai Sicani che li avrebbero preceduti sull’isola. L’ipotesi più probabile le ricollega ai Siculi, che prima di insediarsi nell’isola che da loro prende il nome, noti anche come Shekeles, facevano parte della confederazione dei Popoli del Mare, infatti sono state ritrovate anfore simili ad alcune rinvenute a Giaffa, e le stesse piramidi presentano elementi costruttivi analoghi a quelle di Guimar nelle Canarie. Quanto meno, si può dire che si tratta di un capitolo finora ignoto della nostra storia più antica oggi tornato alla luce.

L’Italia non è soltanto terra di piramidi, vi sono anche dolmen e menhir in quantità non certo scarsa, non dissimili sostanzialmente da quelli che si trovano nelle Isole Britanniche o sulle coste atlantiche della Francia anche se, e questa sarà per molti una sorpresa, se ne trovano concentrati soprattutto nelle aree meridionali della Penisola, quelle più lontane dalla penetrazione celtica, poi vi sono i nuraghi e molto altro del pochissimo conosciuto megalitismo sardo, castellieri nell’area triveneta, mura megalitiche nell’Italia centrale poi ci sono i grandi complessi templari maltesi, potremmo tranquillamente affermare che in Italia il fenomeno megalitico è tra i più ricchi, complessi e sfaccettati di tutta Europa.

NOTE:

-

- Si tratta di due costruzioni non distanti da Trieste; Monte Grisa, sulle alture alle spalle della città, è il santuario mariano che sorge sull’altura omonima, mentre il sacrario di Redipuglia – in provincia di Gorizia – è il monumento che raccoglie i resti dei caduti della prima guerra mondiale).

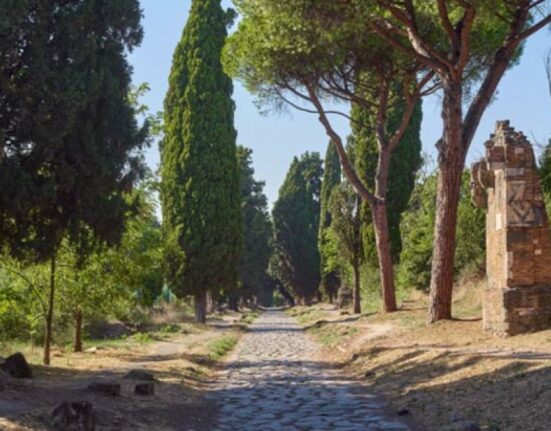

- Nell’illustrazione: Una delle piramidi scoperte nel 2017 e ancora pochissimo studiate, alle pendici dell’Etna.