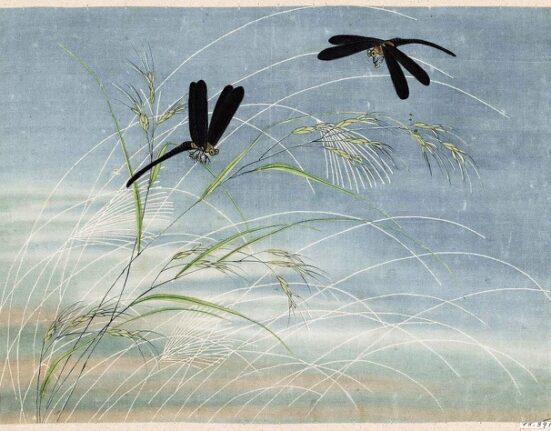

Il filosofo svizzero Titus Burckhard (1908-1984) ci ha lasciato un notevole patrimonio di studi dedicati all’arte cristiana e all’architettura islamica. Notevole è stato l’impegno che nel corso degli anni lo studioso ha riservato all’ “Arte sacra in oriente e in occidente” (1976). In questo volume passano in rassegna i principi e i metodi che hanno dato vita alle espressioni artistiche delle cinque grandi tradizioni: induista, cristiana, islamica, buddista e taoista. L’interpretazione della simbologia resta l’approccio utilizzato al fine di cogliere i molteplici significati racchiusi in un’opera d’arte. Per gli edifici come dice Dante, riferendosi alla poesia, si possono rilevare contemporaneamente un senso letterale, allegorico, morale e anagogico. In particolare l’autore nella sua indagine si è impegnato a decifrare la più complessa delle modalità espressive: quella riservata alle realtà trascendenti. Sono illuminanti le considerazioni sulla Divina Commedia. Nel raffronto tra “Scienza moderna e saggezza tradizionale” (1967) le note apposte attestano la competenza in un campo d’azione impervio e una sicura dimestichezza nell’aver saputo percorrere direzioni ancora inesplorate. Le fondamenta, il rinnovamento e lo sviluppo dell’arte cristiana costituiscono i motivi ricorrenti delle prime cattedrali. In “Siena città della Vergine” (1978) si offre al lettore un testo preminentemente storico. Dalla passione ghibellina dei senesi per le antiche devozioni, in origine riservate a Diana, dea della prudenza, derivano le successive attenzioni rivolte alla Vergine Mater Dei. Nella “Nascita della cattedrale Chartres” (1998), una delle prime cattedrali gotiche, viene colto il profondo significato spirituale dell’edificio sacro che diventa tempio del Graal. Dietro la lettura estetica del monumento, coronato dalle bellezze architettoniche, statuaria, vetrate, affreschi, sono ravvisati gli elementi scenici nelle parti del corpo di Cristo. L’altare diventa il cuore, la navata rappresenta il corpo, le vetrate gli occhi, l’abside è il capo pronto percepire le vibrazioni corali. Superata l’equazione morale, secondo cui l’edificio sacro è espressione della casa di Dio, l’autore tradizionalista punta alla visione metafisica. La chiesa gotica è espressione di uno slancio, mezzo d’apertura verso l’alto, passaggio destinato a far da ponte tra il relativo terrestre e l’assoluto celeste.

Il filosofo svizzero Titus Burckhard (1908-1984) ci ha lasciato un notevole patrimonio di studi dedicati all’arte cristiana e all’architettura islamica. Notevole è stato l’impegno che nel corso degli anni lo studioso ha riservato all’ “Arte sacra in oriente e in occidente” (1976). In questo volume passano in rassegna i principi e i metodi che hanno dato vita alle espressioni artistiche delle cinque grandi tradizioni: induista, cristiana, islamica, buddista e taoista. L’interpretazione della simbologia resta l’approccio utilizzato al fine di cogliere i molteplici significati racchiusi in un’opera d’arte. Per gli edifici come dice Dante, riferendosi alla poesia, si possono rilevare contemporaneamente un senso letterale, allegorico, morale e anagogico. In particolare l’autore nella sua indagine si è impegnato a decifrare la più complessa delle modalità espressive: quella riservata alle realtà trascendenti. Sono illuminanti le considerazioni sulla Divina Commedia. Nel raffronto tra “Scienza moderna e saggezza tradizionale” (1967) le note apposte attestano la competenza in un campo d’azione impervio e una sicura dimestichezza nell’aver saputo percorrere direzioni ancora inesplorate. Le fondamenta, il rinnovamento e lo sviluppo dell’arte cristiana costituiscono i motivi ricorrenti delle prime cattedrali. In “Siena città della Vergine” (1978) si offre al lettore un testo preminentemente storico. Dalla passione ghibellina dei senesi per le antiche devozioni, in origine riservate a Diana, dea della prudenza, derivano le successive attenzioni rivolte alla Vergine Mater Dei. Nella “Nascita della cattedrale Chartres” (1998), una delle prime cattedrali gotiche, viene colto il profondo significato spirituale dell’edificio sacro che diventa tempio del Graal. Dietro la lettura estetica del monumento, coronato dalle bellezze architettoniche, statuaria, vetrate, affreschi, sono ravvisati gli elementi scenici nelle parti del corpo di Cristo. L’altare diventa il cuore, la navata rappresenta il corpo, le vetrate gli occhi, l’abside è il capo pronto percepire le vibrazioni corali. Superata l’equazione morale, secondo cui l’edificio sacro è espressione della casa di Dio, l’autore tradizionalista punta alla visione metafisica. La chiesa gotica è espressione di uno slancio, mezzo d’apertura verso l’alto, passaggio destinato a far da ponte tra il relativo terrestre e l’assoluto celeste.

Sorprende la capacità nel saper cogliere nei testi “La civilizzazione Hispano-araba “(2001) e “ L’arte dell’Islam” (2002), il seguito destinato ad un altro filone di interventi. La ricerca si estende alla monumentalistica arabo-moresca e ai connubi con l’arte cristiana (mozarabico e mudéjar). Tali insolite analisi hanno messo in risalto i giochi delle interferenze solari che penetrando dosate nel tempio esercitano sul fedele particolari influssi spirituali. Alla stregua dell’orientalista Henry Corbin, Burckhard dimostra una dimestichezza insolita per un Occidentale nel saper penetrare nei complessi risvolti della cultura iraniana, districandosi tra i meandri delle correnti sciite, nell’ interpretare i segreti degli ordini sufi e nel chiaro commento alle innumerevoli opere di Muhyiddin ibn Arabi.

Sorprende la capacità nel saper cogliere nei testi “La civilizzazione Hispano-araba “(2001) e “ L’arte dell’Islam” (2002), il seguito destinato ad un altro filone di interventi. La ricerca si estende alla monumentalistica arabo-moresca e ai connubi con l’arte cristiana (mozarabico e mudéjar). Tali insolite analisi hanno messo in risalto i giochi delle interferenze solari che penetrando dosate nel tempio esercitano sul fedele particolari influssi spirituali. Alla stregua dell’orientalista Henry Corbin, Burckhard dimostra una dimestichezza insolita per un Occidentale nel saper penetrare nei complessi risvolti della cultura iraniana, districandosi tra i meandri delle correnti sciite, nell’ interpretare i segreti degli ordini sufi e nel chiaro commento alle innumerevoli opere di Muhyiddin ibn Arabi.

La sua bibliografia attesta questa propensione. Partendo dalla realtà apparente l’autore raggiunge gli aspetti esoterici delle dottrine. Questi approfondimenti sono raccolti in numerose opere: “Chiavi spirituali dell’astronomia musulmana” (1974), “Introduzione alle dottrine esoteriche dell’Islam” (1979), “L’uomo universale” (1981), “Introduzione al sufismo” (2006). Anche nell’approccio a rituali apparentemente profani: la simbologia degli specchi, la maschera, il gioco degli scacchi “Simboli” (1983). Così nell’esame di pratiche misteriche come la tradizione spirituale dell’“Alchimia” ( 1974) o le osservazioni astronomiche “Clè spirituelle de l’astrologie musulmane”(1974) sempre riesce a superare la visione profana per focalizzare l’attenzione sull’aspetto trascendente.

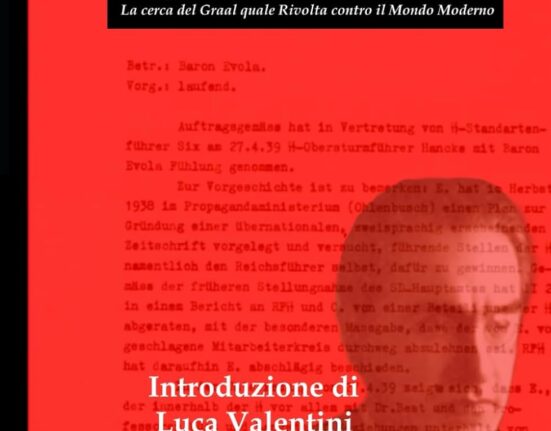

Lo ricordiamo infine quale attento recensore del libro “Cavalcare la Tigre” di Julius Evola. Qui l’autore pur riconoscendo l’indiscussa validità del testo evoliano, interpretato alla stregua di un necessario manuale di sopravvivenza per chiunque intenda resistere e superare lusinghe e sopraffazioni della civiltà materialista e borghese, differisce nell’interpretazione di alcuni punti critici. La concezione della macchina e del tecnicismo, le vie aperte alla possibilità per “l’uomo differenziato” di poter accedere autonomamente, senza il supporto di una regolare organizzazione tradizionale, alla realizzazione. L’articolo è uscito in appendice alle “Considerazioni sulla scienza sacra” (1988)

Leggere Burckhardt facilita il riavvicinamento ad esperienze apparentemente perdute poiché ˂…la scienza moderna non solo si limita, nello studio della natura, ad uno dei suoi piani di esistenza, con conseguente dispersione orizzontale contraria allo spirito contemplativo, ma disseziona il più possibile i contenuti della natura, come per incalzare più da vicino la materialità autonoma delle cose; e questa parcellizzazione tecnologica della realtà si oppone radicalmente alla natura dell’arte˃ “Considerazioni sulla conoscenza sacra” (1989).

1 Comment