Il caso della scomparsa di Majorana non va necessariamente spiegato con il coinvolgimento di forze esterne. Esso può essere più semplicemente ricondotto alla deliberata volontà e alle determinazioni dello stesso fisico siciliano. Non sappiamo ovviamente se la scelta di dileguarsi venne maturata a confronto con altre personalità; ma si può comunque escludere che ambienti legati alla sperimentazione nucleare abbiano in qualche modo “rapito” o costretto Majorana ad abbandonare il mondo di cui, fino al 27 marzo del 1938, era stato discreto e garbato partecipe.

Per entrare nello scenario concreto di quell’epoca, si può ad esempio ricordare che gli scienziati del panorama accademico poi coinvolti nel Progetto Manhattan, vi presero spesso parte per la loro personale ambizione e per denaro; e probabilmente più per il secondo che non per la prima.

Pare che Majorana non fosse però particolarmente interessato a nessuno dei due.

Quello del distacco rispetto a denaro e fama è un altro elemento che vale non solo a delineare e precisare l’eccezionalità del personaggio, ma anche ad escludere, almeno in linea di principio, possibili ricatti a suo danno e, soprattutto, stringenti compromessi con gli ambienti del potere all’epoca della sua improvvisa sparizione.

Tra le varie alternative biografiche, o pseudo-tali, atte a inquadrare il destino di Majorana post-1938, la più sorprendente, e per molti aspetti debordante nel “paranormale”, è certamente quella che vede le vicende del fisico siciliano intrecciarsi con il destino di un altro personaggio dalla vita intensa e funestata da latitanze, persecuzioni nonché da una sperimentazione tecnologica che, di per sé, ha dell’incredibile.

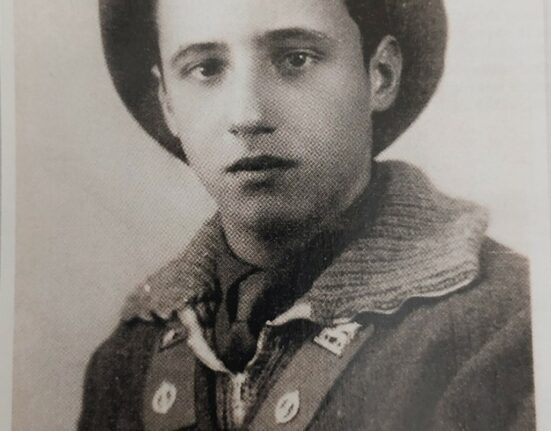

Si tratta di Rolando Pelizza, imprenditore e inventore lombardo, passato a miglior vita nel gennaio del 2022, all’età di 83 anni.

La presunta collaborazione tra Majorana e Pelizza può anche essere ritenuta improbabile e persino impossibile; ma, a differenza di altre teorie sul destino del fisico catanese, essa può essere in larga parte ricostruita in virtù di una documentazione ricchissima e dalla validità spesso comprovata da esperti e professionisti del settore scientifico e peritale.

Tale documentazione è stata in effetti al centro di interminabili dispute e dibattiti; anche se, la sua autenticità – che non andrebbe data né per scontata né esclusa a partire da pregiudizi e partiti presi – non rappresenta l’unico elemento di interesse, almeno dalla prospettiva del presente scritto.

Il caso Pelizza assume infatti estrema rilevanza allorché s’intenda comprendere le dinamiche e le “consuetudini” vigenti nel mondo dell’innovazione tecnologica; ovvero come questa venga gestita e divulgata dalle forze politiche, militari nonché economiche che orbitano attorno a quel settore.

Purtroppo, oggi come non mai, infuria ovunque la malsana tendenza a valutare qualsiasi questione con frettolosa ansia e con l’esclusivo fine di stabilire una versione dei fatti recisamente univoca. Si mira cioè, in maniera sempre più insistente e ossessiva, a voler “certificare la verità”. Ma una ricerca come quella sul caso in questione non deve, o quantomeno non dovrebbe, prefiggersi lo scopo di stabilire una versione incontrovertibile e bisognosa del timbro di qualche autorità sì “competente”, ma anche prona a interessi di parte e ideologicamente connotata.

Se, per ovvie ragioni, è importante stabilire l’autenticità di un qualsiasi documento essenziale ai fini di una data ricerca, è parimenti importante comprendere cosa esso abbia da dire sull’ambiente dal quale è scaturito: e ciò vale anche per i cosiddetti “falsi”. Un documento inautentico non è, infatti, sempre e solo “un falso”, dal momento che può comunque fornire elementi di rilievo rispetto a vicende controverse, nelle quali non è mai semplice distinguere le apparenze dai dati di fatto.

Tutti i ricercatori si imbattono prima o poi in qualcosa di non preventivato: un indizio che non appartiene alla loro sfera di interesse, e che può trovare una collocazione in altri filoni di ricerca o nel vaglio di esperti di altre discipline. Anche dagli indizi incidentali dipende infatti la costruzione e la comprensione di un quadro d’insieme su una determinata vicenda o controversia.

Purtroppo, molti ricercatori e studiosi contemporanei mancano proprio di una tale capacità di muoversi trasversalmente rispetto alle varie discipline, quindi della capacità di assimilare aspetti che potrebbero portare a una comprensione ulteriore e più precisa sulle circostanze che intendono spiegare e delineare.

Ma proprio una tale ampiezza di vedute, una tale trasversalità, è necessaria per tentare di comprendere le vicende di Ettore Majorana e Rolando Pelizza, le quali, sia detto a scanso di equivoci, riservano non pochi particolari ai quali può risultare veramente difficile prestare fede[1].

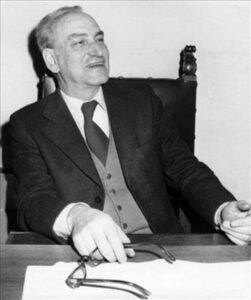

Quella intrapresa da Pelizza può infatti apparire a tutta prima una sperimentazione più fantascientifica che scientifica. D’altronde, nel vorticoso “progresso” delle scienze degli ultimi secoli, non sarebbe certo questo il primo caso a prestarsi ad un tale equivoco. Non è però in ogni caso lecito affermare che i suoi esperimenti siano rimasti relegati al chiuso di una cantina e diffusi artatamente, tramite documenti fasulli. Esiste infatti persino una relazione mano- e dattiloscritta su uno di tali esperimenti, redatta dall’allora presidente del CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare), Ezio Clementel, il quale peraltro agiva su mandato governativo.

In tale relazione, Clementel non accenna a imposture sperimentali di alcuna specie.[2]

Ancora più controversa, ma anche in questo caso non priva di documentazione, è poi la questione delle lettere di Majorana a Pelizza, così come quella delle foto che li ritraggono insieme. Tali documenti sono stati oggetto di metodiche perizie, i cui risultati, disponibili al pubblico, hanno dato esiti positivi. In particolare, la perizia grafologica dei manoscritti attribuiti al fisico siciliano ha confermato la perfetta coincidenza tra la grafia delle lettere pre-1938 e quella delle missive destinate a Pelizza.[3]

Ovviamente non si può mai escludere la possibilità di un’impeccabile falsificazione, di un’operazione calligrafica che avrebbe del prodigioso, perché protratta per circa mezzo secolo, e che risulterebbe ancora più prodigiosa qualora fosse davvero riuscita ad ingannare i più sofisticati strumenti di analisi grafologica e antropometrica.

Comunque sia, il caso Pelizza non è interessante solo per chi voglia stabilire cosa sia e cosa non sia effettivamente accaduto.

L’impostazione prettamente giornalistica (spesso inquisitoria) tramite cui vicende come questa vengono diffuse tra il pubblico non fa altro che acuire la dicotomia tra notizia attendibile e inattendibile di cui si diceva prima e che i partigiani delle immancabili fazioni vogliono inasprire con ogni parola da loro scritta o proferita.

Si tratta però di un’impostazione che non riguarda il presente scritto.

Come ci sarà modo di appurare più avanti, il caso Majorana-Pelizza meriterebbe la dovuta attenzione e riflessione, anche nel caso in cui venisse comprovato – cosa possibile, ma finora non accaduta – che Pelizza non abbia mai incontrato il vero Majorana; e ciò perché la sperimentazione dell’inventore bresciano, come gli auspici sotto i quali essa venne condotta, ha molto da dirci sulla natura della concezione scientifica contemporanea; in particolar modo, sul cambio di prospettiva che la compulsiva manipolazione della materia ha ormai sancito, sulla base del disprezzo o dell’indifferenza rispetto a conoscenze che, in un passato di cui ancora si ha memoria, poggiavano su precondizioni e principi radicalmente diversi rispetto a quelli ormai largamente accettati.

Secondo la storia a noi nota, tratta in gran parte proprio dal carteggio Pelizza-Majorana, il primo incontro tra i due avrebbe avuto luogo nel maggio del 1958. Nel corso di tale incontro, e dei successivi contatti, si sarebbe consolidata tra i due la determinazione di mettere a punto una nuova e strabiliante tecnologia capace di fornire, tra le altre cose, energia illimitata a uso industriale e civile.[4]

Pelizza, dopo aver fatto proprie le indicazioni di quello che si suppone essere Majorana, intraprese dunque fin dalla metà degli anni Sessanta, la costruzione di un dispositivo capace di emettere un flusso di antiparticelle e apportare una vasta gamma di alterazioni su qualsiasi oggetto. Le assidue e spesso pericolose sperimentazioni ebbero luogo per la gran parte sulle Prealpi bresciane, in particolare nei pressi di una grotta in zona Passo Baremone, abitando Pelizza poco lontano da lì ovvero a Chiari.

La sua attività sperimentale si propose, fin dall’inizio, l’effettuazione di quattro distinte fasi, in virtù delle quali il dispositivo in questione avrebbe dovuto, rispettivamente, annichilire, surriscaldare, trasmutare e traslare qualsiasi tipo di materiale.[5]

I dettagli relativi alla costruzione e alle caratteristiche della tecnologia alla base di tale dispositivo, che nelle pubblicazioni su Pelizza viene solitamente indicato come «la macchina», sono contenuti in una lettera risalente al febbraio del 1964. Stando al contenuto di tale missiva, Majorana gli avrebbe fornito le basi teoriche e le indicazioni di carattere procedurale e sperimentale per mettere a punto la misteriosa tecnologia incentrata sulla produzione di flussi di «antiparticelle», destinate a causare una «reazione a contatto con la materia».[6]

Nella stessa lettera, il comportamento delle antiparticelle viene spiegato in maniera molto dettagliata.

Particolare non secondario: prima di fissare tutte le istruzioni necessarie alla costruzione della macchina, Majorana e Pelizza avrebbero anche pronunciato un giuramento, in virtù del quale «la macchina per nessun motivo, anche a costo della vita, sarà ceduta come strumento bellico»[7]. Giuramento quanto mai giustificato, considerato il fatto che lo stesso Pelizza si sarebbe trovato, decenni dopo, a distruggere il congegno di fronte a osservatori e commissari “governativi”, intenti a spingerlo con biechi sotterfugi a deviare le dimostrazioni sperimentali verso esiti distruttivi di vario genere.[8]

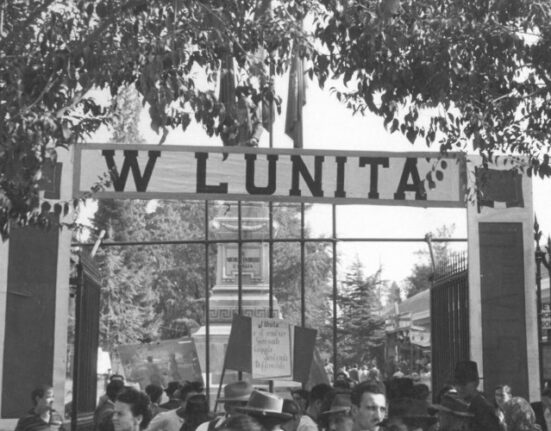

Il progetto di Pelizza avrebbe infatti presto incontrato la strenua opposizione delle varie entità istituzionali e diplomatiche interessate. Queste, nella gran parte dei casi, avrebbero voluto avvalersi della tecnologia messa a punto dall’inventore bresciano per finalità, ovviamente, belliche.

Ecco dunque come e perché l’ordalia nella quale venne coinvolto Pelizza offre indizi ed elementi di valore a chiunque voglia comprendere i meccanismi e le dinamiche che governano la gestione dei ritrovati tecnologici da parte dei poteri governativi e militari.[9]

Una gestione nella quale l’atteggiamento bellicista – che la politica occidentale ha portato oggi alla più grottesca delle apoteosi – emerge spesso in maniera prepotente e che, proprio nelle vicende di Pelizza, offre uno dei culmini della sua nefandezza.

****

Nel corso dell’alacre lavoro necessario alla realizzazione del progetto, Pelizza avrebbe maturato un’ammirazione sempre più forte nei confronti del presunto Majorana, ritenendolo il suo «maestro». Il fisico catanese però, a quanto si apprende dal carteggio, non si sarebbe mai mostrato particolarmente fiducioso nella riuscita finale dell’impresa: ed effettivamente gli ingenti fondi necessari alla realizzazione e le prevedibili interferenze da parte degli apparati di intelligence si sarebbero presto rivelate preoccupazioni ossessionanti.

Lo “spionaggio atomico”, ritenuto da tutti assente nella scomparsa di Majorana del 1938, fu in questo caso un assillo che, per decenni, non concesse requie a Pelizza.

Di fatto, i servizi di informazione di almeno quattro nazioni s’interessarono alla tecnologia dell’inventore bresciano. A complicare ancora di più le cose, Pelizza chiese in più di un’occasione l’ausilio delle istituzioni italiane, perché desideroso di dare alla propria nazione la priorità sul suo strabiliante ritrovato tecnologico[10].

Non a caso, fin dall’inizio degli anni Settanta, Pelizza venne messo sotto osservazione da figure operanti proprio nella sfera dei servizi militari italiani. Egli non venne però subito interrogato in merito alle sue operazioni sperimentali, bensì avvicinato nell’ambito della sua normale attività imprenditoriale, legata alla creazione di nuovi materiali sintetici, destinati perlopiù alla produzione di scarpe e pneumatici.

Gli operatori dei servizi agirono inizialmente in incognito, comportandosi peraltro in maniera molto amichevole nei confronti di Pelizza[11]; ma, pochi anni più tardi, intorno alla metà degli anni Settanta, l’inventore lombardo venne prima indagato e poi incarcerato per circa tre mesi, con l’accusa di aver progettato e commissionato un rapimento.

Accusa, questa, che verrà dopo qualche tempo dimostrata del tutto infondata.[12]

In seguito, Pelizza verrà più volte rapito egli stesso nonché minacciato di morte; minacce trasmesse a lui e alla sua famiglia nelle modalità più svariate. Inoltre, le apparecchiature necessarie alla sua sperimentazione vennero spesso rubate o sabotate.

Se la collaborazione tra il costruttore del prodigioso congegno e il presunto Majorana venne funestata dai più impensabili incidenti di percorso, la documentazione disponibile testimonia però di una coerenza e di una fermezza veramente notevoli da parte di entrambi. Sempre in nome del giuramento stretto tra i due, Pelizza avrebbe infatti rifiutato le allettanti offerte in soldi che le “istituzioni”, interessate all’utilizzo della tecnologia per fini bellici, gli fecero pervenire per decenni.

E una delle ultime lettere del carteggio, risalente al 2001, non manca di espressioni di intensa e commossa gratitudine da parte del presunto Majorana, come «ti ringrazio nuovamente per aver sacrificato la tua vita per assecondarmi».[13]

****

Credibile o meno, l’intera vicenda Majorana-Pelizza ha dunque molto da dire sulla gestione e sulla propagazione delle innovazioni tecnologiche da parte dei centri di potere.

Illudersi che non sia successo niente sarebbe non solo ingenuo, ma vorrebbe anche dire perdere un’occasione per comprendere le modalità operative e le dinamiche istituzionali in seno alle quali vengono gestiti i ritrovati tecnologici, prima di finire nei depositi militari o sugli scaffali dei negozi. Molte delle tecnologie di uso ormai comune, nanotecnologie comprese, prima di essere concesse all’uso dei civili, devono infatti passare per una sperimentazione e procedure di convalida di tipo militare: esse devono infatti provare il loro potenziale distruttivo, o quantomeno strategico, prima di essere pubblicizzate e diffuse come semplicemente “utili”.

Ciò costituisce uno degli aspetti più trascurati, in particolare da parte delle masse, dell’innovazione tecnologica. D’altronde tutti i sistemi governativi e industriali fanno quant’è in loro potere per insabbiare il volto losco e malavitoso delle loro politiche, com’è dimostrato dall’uso strumentale che le istituzioni occidentali, nazionali e internazionali fanno sempre più allegramente delle più sofisticate procedure di “securitizzazione” e segretazione.

La persecuzione di cui fu oggetto Pelizza si consumò in un quadro generale di questo tipo. Tale persecuzione, va notato, fu talmente assidua e insistente negli ultimi tre decenni del secolo scorso che risulta oggi difficile comprendere quale fu l’effettivo livello di consuetudine e familiarità che egli raggiunse, forse affetto da una sorta di “sindrome di Stoccolma”, con gli stessi agenti incaricati di pedinarlo e, se il caso, intimidirlo o segregarlo.[14]

Imporre oggi un’ennesima ordalia a Rolando Pelizza sarebbe comunque non solo crudele, ma anche impossibile. Egli d’altronde concluse la propria esistenza in povertà e tenuto nel minimo decoro solo grazie all’aiuto dei pochi amici che gli erano rimasti. L’infamante accusa che gli venne mossa, e cioè di avere inventato un letale “raggio della morte”, sembra in ogni caso costituire un paradosso molto relativo: i centri di potere pretendono infatti il monopolio su certe tecnologie per ragioni che non è necessario elencare; nel momento in cui tale monopolio sfugge loro di mano, i mezzi di coercizione a loro disposizione si fanno molteplici e tentacolari.

Stampa e Magistratura sono in questo senso solo due dei terminali a loro disposizione.

Il caso Pelizza, come è stato già accennato, non manca infine di certe contorsioni diplomatiche e personaggi controversi non disponibili a prestarsi fino in fondo al gioco del potere. Le latitanze dell’inventore bresciano furono di fatto innumerevoli ed egli si trovò spesso a beneficiare della vicinanza e dell’appoggio di personaggi legati a vario titolo a quella terra di mezzo che sono le istituzioni diplomatiche e di intelligence: personaggi che comunque pagarono in alcuni casi cara la loro amicizia con l’inventore del “raggio della morte”.

Tutto ciò sembra essere avvenuto in un quadro d’insieme piuttosto chiaro: un sistema piuttosto collaudato prevede infatti che quando i governi e gli stati profondi di ogni nazione non ottengono ciò che vogliono, immediatamente magistratura e stampa si dispongono, a tenaglia, a infamare e infangare il malcapitato “disobbediente”.[15]

A tale quadro d’insieme, va poi aggiunto il peculiare atteggiamento di Pelizza.

In diverse circostanze, egli diede infatti prova se non di ingenuità quantomeno di un’eccessiva fiducia nei confronti degli ambienti che chiedevano di vedere la sua macchina in azione. Lo stesso Majorana, stando a una lettera del marzo 1981, gli farà notare questo suo eccesso di disponibilità, esortandolo a «non farti incastrare, poiché tu credi a tutti come se tutti fossero come te»[16].

L’operato dell’inventore lombardo presenta del resto diversi aspetti curiosi, quando non del tutto indecifrabili. Nei documenti disponibili si parla, infatti, di centinaia e centinaia di sperimentazioni fallite. Cosa probabilmente dovuta alle condizioni disagiate e fortunose in cui Pelizza si trovò spesso a lavorare e dal fatto che gli sarebbero mancate, in precise occasioni, le direttive del presunto Majorana[17].

NOTE

[1] Tutte le varie possibilità sulla scomparsa di Majorana sono state vagliate anche da Umberto Bartocci; cfr. il suo La scomparsa di Ettore Majorana: un affare di stato? Andromeda, Bologna, 1999/2021 e Aggiornamenti sul sito cartesio.episteme.net. Bartocci non sembra ritenere attendibili le versioni e le sperimentazioni di Rolando Pelizza: «di fantasticherie più o meno folli la majoranologia è piena, anche se sarà difficile togliere il primo premio per la più assurda tra esse alla storia di Rolando Pelizza», ibidem, Soluzione: nm v = allontanamento volontario ovvero, una questione (molto) privata, ovvero anche, cherchez la femme, o meglio les femmes, p. 39. Bartocci è pervenuto a fissare la morte di Majorana tra il 1973 e il 1974. Che il fisico catanese fosse ancora vivo per quel tempo non sarebbe stato un segreto negli ambienti accademici e scientifici; la notizia della sua morte sarebbe stata infatti diffusa nel contesto di una festa presso l’Università di Princeton (New Jersey), dallo scienziato bellico Victor Frederick Weisskopf (1908-2002); cfr. La scomparsa di Ettore Majorana (1906-1974), Soluzione: NM V = Allontanamento volontario, in cartesio-episteme.net, a sua volta collegato a Recami, Il caso Majorana, cit., VIII Capitolo: Majorana si rifugiò in Argentina? Alcuni documenti, pp. 109-128.

[2] Si tratta della Relazione del Prof. Ezio Clementel del 27 dicembre 1976; Clementel, al tempo presidente del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, vi riporta tutti gli aspetti tecnici sulle prove eseguite durante la sperimentazione di Rolando Pelizza a cui ha assistito. La Relazione, destinata al deputato Loris Fortuna (referente dell’allora presidente del governo Giulio Andreotti), si concentra in particolare sulle prove di foratura di piastre in acciaio inossidabile. Nel suo preambolo manoscritto, Clementel scrive: «le energie e soprattutto le potenze in gioco si porrebbero al di là dei limiti dell’attuale tecnologia. Si può in ogni caso escludere che si tratti di fasci anti-particelle e di anti-atomi». Questa annotazione prova anche che non c’è coincidenza alcuna tra quanto Clementel pensa rispetto alla tecnologia che ha appena visto all’opera e ciò che si dice nelle lettere attribuite a Majorana; in queste (cfr. Lettera di Majorana a Pelizza del 26 febbraio 1964) si parla infatti espressamente di «antiparticelle». Se è difficile definire il tipo di tecnologia in questione, rimane però il fatto che Clementel riporti che l’esperimento sia riuscito e che il “raggio” emesso dal congegno di Pelizza possa forare con irrisoria facilità e senza residui lastre d’acciaio spesse 20 millimetri. Rimane dunque una domanda senza risposta: se la sperimentazione di Pelizza è destituita di ogni fondamento e frutto di “fantasticherie”, perché un esperto in materia come Clementel, incaricato governativo, non la ritenne tale e prese anzi molto seriamente le sue possibilità di sviluppo?

[3] Esistono diverse perizie grafologiche delle lettere. La più nota è quella condotta dalla Dott.ssa Chantal Sala, grafologa specializzata in ambito giudiziario. Le perizie antropometriche sulle fotografie sono state invece condotte dall’ingegnere Michele Vitiello. Dettagli tecnici esaurienti su queste perizie si trovano in R. Di Stefano, Il caso Majorana Pelizza, One Books, Torino, 2022, Appendice, Documenti, pp. 421-492.

[4] Lettera di Majorana a Pelizza del 26 febbraio 1964.

[5] Ivi.

[6] Ivi. Il comportamento di tali antiparticelle, che si suppone essere le famose particelle di Majorana (note anche come fermioni). La ricerca di Majorana sulle antiparticelle era giunta a maturazione già nel 1937, quando pubblicò Teoria simmetrica dell’elettrone e del positrone, sul «Nuovo Cimento», vol. 14, pp. 171–184.

[7] Lettera di Majorana a Pelizza 26 febbraio 1964.

[8] A. Ravelli, 2006: Majorana era vivo!, Print Service, Pavia, 2017, pp. 117 e 126. Viene qui citato il testo di Ravelli solo perché esso descrive dettagliatamente le traversie di Pelizza; il testo però, va detto, assume spesso un tono sensazionalista e riferisce molti particolari ridondanti. La documentazione fornita appare però tutto sommato attendibile. Ravelli appartenne per lungo tempo al giro delle frequentazioni di Pelizza, essendo suo concittadino e parente acquisito. A fronte dell’imponente mole di particolari, nell’opera di Ravelli non emerge però chiaramente il ruolo e l’attività svolta dai vari servizi di intelligence coinvolti. Più documentata e attendibile appare l’inchiesta di Rino Di Stefano, Il caso Majorana Pelizza, cit., in particolare sul coinvolgimento dei vari servizi segreti internazionali: pp. 297-380. Di Stefano conobbe anche lui l’inventore bresciano di persona e si è occupato per decenni di riferire al grande pubblico sulle ricerche e sulle varie rivelazioni relative sia a Pelizza che a Majorana.

[9] Lo stesso Di Stefano fornisce informazioni abbastanza significative a tal riguardo, cfr. Il caso Majorana Pelizza, cit. pp. 368-408.

[10] Il patriottismo di Pelizza emerge chiaramente in tutte le inchieste che lo riguardano, comprese quelle di Ravelli e Di Stefano qui citate.

[11] Ibidem, pp. 138-141. Di particolare rilievo in tal senso, è la tormentata figura di Massimo Pugliese, il quale tra rimorsi e ripensamenti, si schierò a più riprese dalla parte di Pelizza e negli anni Ottanta finì incarcerato con l’accusa di traffico internazionale d’armi.

[12] Ivi.

[13] Lettera di Majorana a Pelizza del 7 dicembre 2001.

[14] Si veda a tal riguardo il già citato Caso Majorana Pelizza di Rino Di Stefano, in particolare il versante finale dell’opera.

[15] Cfr. Ravelli, 2006: Majorana era vivo!, cit., pp. 129-144. Le ricerche di Majorana e Pelizza sono anche al centro di alcuni dei file emersi nel caso WikiLeaks; cfr. Di Stefano, Il caso Majorana Pelizza, cit., pp. 347-356.

[16] Lettera di Majorana a Pelizza del 31 marzo 1981.

[17] Cfr. Ravelli, 2006: Majorana era vivo!, cit., pp. 129-144 e 268.

In copertina: Hieronymus Bosch, Il prestigiatore (1502), Musée Municipal, Saint-Germain-en-Laye.