La sperimentazione tecnologica, essendo divenuta da secoli una vera ossessione per i settori più influenti delle società occidentali, ha posto e ancora pone problemi estremamente gravi e urgenti. Al totale stravolgimento di tutti gli equilibri naturali provocato da tale ossessione, va inoltre aggiunta la diffusione di una vasta gamma di assunti teorici: tra questi vi è la convinzione, tanto diffusa quanto falsa, che l’uomo abbia il diritto di attingere a fonti energetiche sempre più ingenti, e ciò al fine di creare situazioni di benessere ottimali in seno alle società “evolute”.

In realtà, più che benessere, si vedono oggi all’opera mezzi e tecniche di controllo delle masse sempre più efficaci e capillari.

Quanto allo sfruttamento delle energie disponibili, o artificiosamente potenziate, esso richiede poi un complesso di alterazioni e di accorgimenti tecnici talmente invasivi da avere ormai sortito un sensibile mutamento delle generali condizioni dell’atmosfera terrestre. Più che ad una componente “climatica”, tale mutamento andrebbe però valutato in relazione al costante aumento delle frequenze elettromagnetiche di origine artificiale.

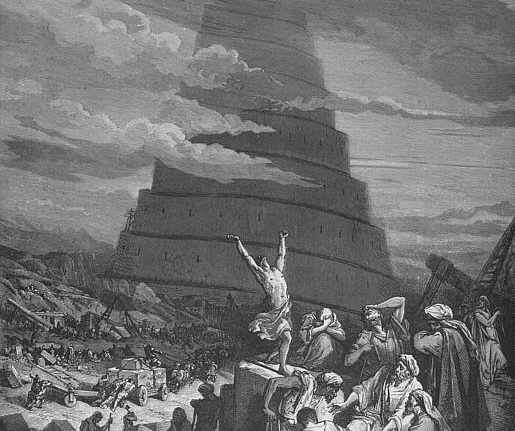

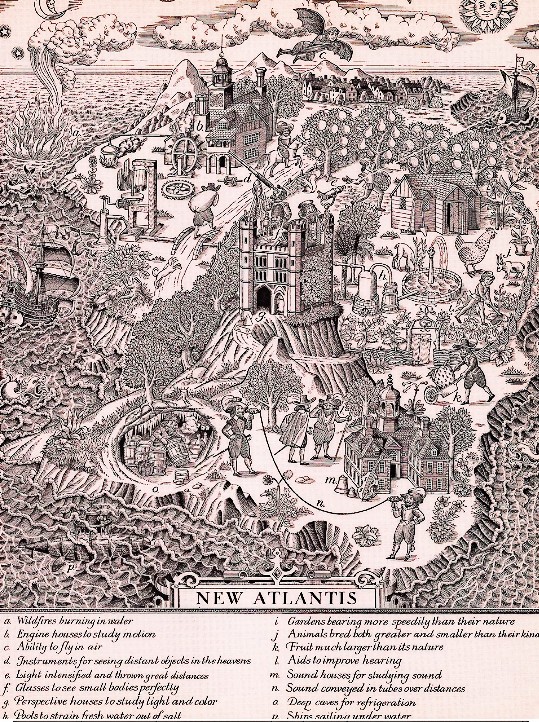

Già nel Seicento, dall’utopica isola di Bensalem immaginata da Francis Bacon, i «padri della Casa di Salomone» dettavano una linea d’indirizzo molto chiara in tal senso. Tale linea, seguita con ostinazione per quattro secoli dai gruppi dominanti dell’Occidente, auspicava con decisione «l’ampliamento dei confini dell’impero umano, per l’effettuazione di tutte le cose possibili».[1] Proprio un tale “ampliamento” ha costituito il registro ad un tempo teorico e pratico al quale si sono attenuti i numerosi esecutori di quel “progresso” dedito alla manipolazione degli elementi naturali: una collettiva mania sperimentale che dura da secoli e di cui l’Occidente si trova oggi a vivere le propaggini più imprevedibili e deliranti[2].

L’odierno approccio sperimentale e manipolativo di tutte le risorse naturali può essere certamente letto come l’esito ultimo della stessa «effettuazione di tutte le cose possibili» auspicata da Bacone. Eppure, «l’ampliamento dei confini dell’impero umano» da cui una tale “effettuazione” è scaturita non sembra aver sortito un congruo ampliamento degli orizzonti intellettuali e spirituali degli occidentali moderni. All’opposto, sotto il predominio sempre più stringente e vincolante del potere tecnocratico ergo tecnologico, società e singoli individui sono stati perlopiù indotti ad accettare determinati “dogmi” relativi al progresso tecnologico, dimenticando, di contro, i più basilari principi legati all’ordinamento universale nonché quell’apertura alla trascendenza e alla realizzazione interiore di cui innumerevoli testimonianze del passato ci parlano ancora a piena voce.

È proprio in relazione a tale esasperazione della sperimentazione tecnologica che le vicende di Rolando Pelizza e quelle di Ettore Majorana offrono spunti di estremo interesse. Dalle aspettative e, in parte, dai risultati delle loro ricerche si possono infatti desumere preziosi elementi per comprendere come le avanguardie scientifiche del Novecento abbiano trattato e gestito determinate forze naturali, piuttosto “scorbutiche”, di cui si dirà a breve. Sono infatti diverse le forze latenti in natura di cui gli scienziati novecenteschi sono stati ritenuti “scopritori”, mentre in realtà ne sono stati, nella migliore delle ipotesi, nient’altro che i manipolatori.

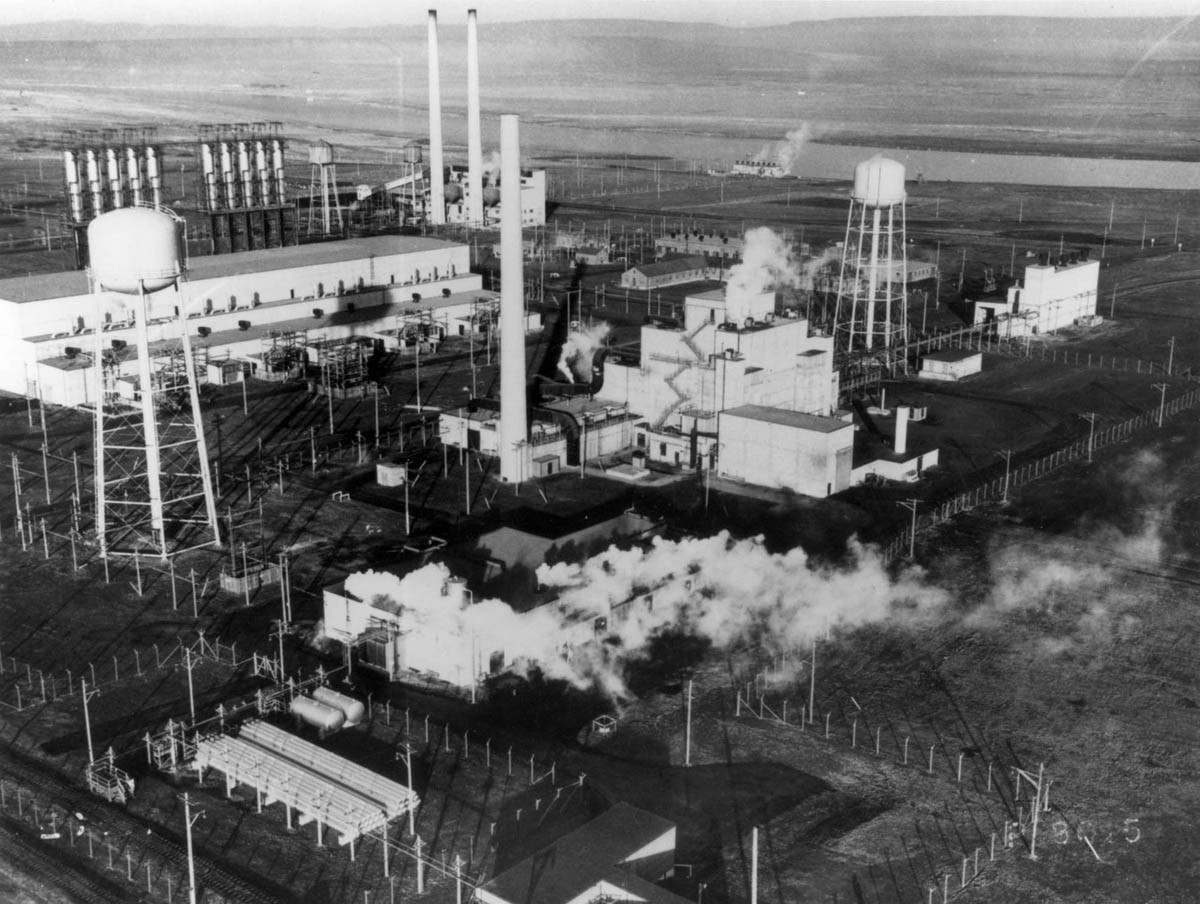

Già nelle prime due parti che compongono questa trilogia dedicata a Ettore Majorana e Rolando Pelizza, c’è stato modo di mettere in rilievo la natura problematica e distruttiva della sperimentazione nucleare; sperimentazione che dovette imporre gravi interrogativi e disillusioni allo stesso Majorana. La sua scomparsa non è stata però sempre interpretata come una presa di distanza dalla deriva bellica della sperimentazione sull’atomo.

Resta in ogni caso il fatto, questo sì appurato, che Majorana non appoggiò mai una tecnologia atomica proiettata verso lo sterminio di massa quale sarebbe stata messa a punto negli Stati Uniti, tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Inoltre, nonostante il suo carattere discreto e appartato, nelle sue lettere degli anni Trenta egli si pronunciò in maniera sempre critica, se non apertamente polemica, rispetto ai vari fanatismi che avrebbero condotto l’Europa alla seconda catastrofe mondiale. Catastrofe, come noto, causata anche dalle scienze fisico-sperimentali e dai loro “progressi” di tipo distruttivo e bellico.

Come già anticipato negli interventi precedenti, nella figura del fisico siciliano, e nella sua incerta e sfuggente biografia, si può d’altronde riconoscere uno di quei segni dei tempi latori di una comprensione ulteriore dei drammi di questa travagliata epoca; in particolare di quelli legati all’uso e abuso della tecnologia. Qui non si tratta però di sviluppare e suscitare l’ennesima costernata riflessione su un’ipotetica apocalisse nucleare, bensì una più nitida intuizione di quanto si va profilando all’orizzonte.

Un segno dei tempi, quello di Majorana, che non era destinato a rimanere confinato agli antefatti della Seconda guerra mondiale. Dal momento in cui il suo nome verrà associato – a torto o a ragione – a quello di Rolando Pelizza, molti crederanno infatti che il prodigioso congegno sperimentato da quest’ultimo fosse la messa in atto delle teorie scientifiche di Majorana, la sua risposta all’abominio nucleare programmato e messo a punto a Los Alamos tra il 1939 e il 1945.

****

Come alcuni lettori ricorderanno, tra le finalità della sperimentazione di Rolando Pelizza vi era quello di offrire all’umanità “energia illimitata”[3].

Non c’è motivo di credere che tanto il presunto Majorana quanto lo stesso Pelizza intendessero definire, con il termine “illimitato” o “inesauribile”, il loro flusso come un prodotto energetico capace di andare al di là del dominio propriamente fisico. Nondimeno, la “macchina” dell’inventore lombardo con i prodigi che le sono stati attribuiti potrebbe apparire a molti come la riprova che la produzione di un’energia “illimitata” sia alla portata della ricerca scientifica contemporanea.

D’altronde, confusioni del genere vengono ormai divulgate su larga scala, dato l’esasperato concetto di energia che la mentalità dominante ha ormai diffuso e l’enfasi posta sulla millantata “rivoluzione energetica” che i settori più influenti della società cercano di imporre con metodi sempre più subdoli. L’Occidente era d’altronde ben pronto a dare vita e abbracciare l’attraente illusione di una fantomatica “energia illimitata”; e non è un caso che la retorica legata alla promozione delle cosiddette “energie rinnovabili” faccia leva proprio su tale facile e suadente illusione.

Alcune precisazioni a questo riguardo sono dunque non solo consone al nostro argomento, ma anche necessarie.

Si può affermare, con serena certezza, che non c’è alcuna concreta possibilità che gli esseri umani possano mai produrre un’energia letteralmente “illimitata”. Potranno anche effettuare «tutte le cose possibili», come dice Bacone, e produrre un’emissione energetica costante nel tempo, ma comunque non un’energia “illimitata”.

L’illusione che ciò sia possibile poggia su più di un frainteso; e si tratta di fraintesi talmente diffusi da essere ormai scambiati da molti per pura e indiscutibile verità. Sono innumerevoli infatti le scuole di pensiero e le tendenze pseudo-spirituali new age che da mezzo secolo puntano a “divinizzare” il concetto di energia, ritenendola una sorta di sostrato del quale l’universo intero si nutre e vive. È d’altronde anche a causa di tale “divinizzazione” dell’energia che molti non riescono a concepire un’autentica devozione per il Divino: una devozione, ovvero, capace di andare oltre «la ruggine e la tignola» delle mutevoli apparenze.

In ogni caso, una qualsiasi data “energia” non potrà mai essere “illimitata” perché propriamente “illimitato” è solo ciò che trova in se stesso la propria causa.

Infatti, al fine di prevenire abbagli concettuali su “energie” e “potenze” ritenute inestinguibili, la filosofia medievale offrì molteplici chiarimenti sulla Causa sui ipsius. Ne troviamo testimonianza nel Convivio, lì dove Dante Alighieri, nel definire la sublime natura della Filosofia, spiega come e perché, per la Divinità, «la distinzione delle cose» avvenga «per lo modo che lo effetto è ne la cagione». Ovvero, secondo Dante, la Divinità non solo è causa di sé, ma in essa l’effetto non è esterno alla causa.[4]

Non è qui il caso di approfondire troppo la questione teorica relativa al Divino come Causa sui ipsius. Ciò ci porterebbe fuori dal nostro argomento. Basterà solo riconoscere che, da un punto di vista meramente concettuale, una qualsiasi “energia” troverà sempre un suo limite, per il semplice fatto che essa, a differenza della Divinità, non ha in sé la propria causa. Ogni “energia” dipenderà infatti sempre e comunque da una qualche dinamica generativa e condizioni preesistenti che la priveranno di una sua specifica autonomia. I limiti insiti in qualsiasi profusione energetica riguardano d’altronde anche le applicazioni e le specifiche operazioni verso cui l’energia si rivolge. Qualsiasi “energia”, infatti, una volta innescata, si dipanerà sempre nel perimetro di uno specifico raggio d’azione il quale, in ultima istanza, costituirà quel limite ultimo che non le permetterà di essere “illimitata”[5].

****

Il ritrovato tecnologico di Rolando Pelizza, almeno da quanto si apprende dalle lettere attribuite a Ettore Majorana, si basava sulla «generazione di antiparticelle nella quantità e della qualità desiderata»; tali antiparticelle venivano controllate e modulate attraverso il ritrovato in questione, e ciò al fine di annichilire, surriscaldare, trasmutare oppure traslare qualsiasi tipo di materiale e, completate le fasi più avanzate della sperimentazione, anche qualsiasi tipo di organismo vivente.

Non solo. Come si evince dalle varie inchieste disponibili e dalla stessa Relazione Clementel del 1976, il flusso sarebbe stato capace di colpire i materiali in maniera selettiva. Ad esempio, puntato contro una lastra d’acciaio, anche qualora quest’ultima fosse stata coperta da altri materiali, il “raggio” avrebbe attraversato e lasciato indenni questi ultimi, per andare a colpire solo ed esclusivamente la lastra d’acciaio.

Ovviamente, una tecnologia siffatta, pur ammettendo che possa essere realizzata e “disciplinata”, non si mette a punto senza correre pericoli della più diversa specie e senza confrontarsi con forze che, per loro stessa natura, sfidano e tendono a sfuggire al controllo umano. Non deve dunque sorprendere il fatto che, nei primi anni Novanta e durante le sperimentazioni presso Passo Baremone, Pelizza sia incorso in centinaia di imprevisti e incidenti. Uno di questi è ben documentato da una delle lettere attribuite a Majorana risalente al maggio del 1993: «vedesti il panorama tuo scomparire (…) Sai bene la catastrofe che avresti creato! Pertanto, mi devi dare la tua parola che d’ora in avanti eseguirai i miei ordini ed i miei consigli alla lettera»[6].

****

Le forze con cui Pelizza trovò a misurarsi sembrano trovare una qualche corrispondenza o somiglianza con quelle a loro tempo descritte dai ricercatori della Quinta Essenza del Medioevo. Nel loro caso, si trattava certamente di operazioni e influssi ben più complessi, perché attinenti ad un ambito non esclusivamente fisico. Nondimeno, in alcuni trattati risalenti alla seconda metà del Trecento emergono delle immagini che sembrano ben descrivere i pericoli connessi a certe sperimentazioni: in particolare quella del letale «Basilisco», come anche quella della «Saetta» capace di «liquefare i denari nella borsa senza strapparla». Si tratta, nello specifico, del Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, opera per secoli attribuita a Raimondo Lullo, ma da qualche tempo ritenuta pseudo-lulliana.[7]

L’intenzione principale del Liber de secretis naturae è quella di insegnare come «cavare la Quinta Essenza e di applicarla ai corpi umani». In questo senso, l’opera ripercorre tutti i benefici, anche spirituali, riconducibili alla Quinta Essenza di origine celeste. Tale bene quintessenziale, nel mondo sublunare, non si concede però senza un adeguato lavoro teso, da un lato, a «ridurre la Quinta Essenza alla semplicità», e, dall’altro, a evitare alterazioni tali per cui «la materia rimanga divisa»[8].

Come noto, le difficoltà terminologiche legate alle opere di alchimia possono essere spesso insormontabili. Per giunta, la mentalità iper-razionalista impostasi con la modernità non è affatto funzionale ad una comprensione, sia pure superficiale, delle allusioni di cui si nutrono le opere ermetiche, le quali richiedono spesso un’intuizione immediata e sovrarazionale. D’altronde, l’oscurità di tali opere non va intesa in senso necessariamente negativo: molti insegnamenti legati all’alchimia e alla medicina medievale si sono infatti preservati e sottratti alla facile comprensione di cui sono assetati i divulgatori e i loro lettori proprio grazie a questa loro impenetrabilità.[9]

Da questo punto vista, opere come il Liber de secretis naturae sembrano assumere, lette oggi, un tono quasi oracolare.

Ciò che qui interessa portare all’attenzione del lettore riguarda innanzitutto gli avvertimenti che il testo rivolge a qualsiasi operatore affinché «operi con cautela, e sino a certo punto» e ciò «in modo che la materia non ne rimanga divisa». Tali inviti alla cautela hanno infatti un ruolo centrale nell’opera di purificazione e di “riduzione alla semplicità” della materia prima, la quale ha una sua profonda comunanza con la Quinta Essenza. Tale “materia” non può infatti essere sottoposta ad alterazioni e manipolazioni tese a comprometterne l’integrità, senza con ciò causare anche una reazione imprevedibile, o anche letale, da parte del cosiddetto “Basilisco”[10].

Dalla prospettiva ermetica, tali indicazioni non vanno intese da un punto di vista esclusivamente fisico. Anzi, centrale in esse risulta l’influsso proprio della Virtù celeste, che peraltro non è argomento esclusivo delle opere alchemiche. Ne troviamo ad esempio significativa traccia nello stesso Convivio dantesco. Lì dove infatti la scienza moderna ha stabilito che tutto vada ricondotto all’ambito fisico ed energetico, nel Medioevo si credeva molto più realisticamente che dietro il mondo visibile si nascondessero delle virtù di ordine superiore[11]. Lo stesso costante e vivace ricorso all’allegoria, così tipico delle opere medico-alchemiche medievali, serve proprio a dare sostanza intellegibile a forze e virtù, appunto, che sfuggono all’ambito del determinabile e del misurabile.[12]

Nello specifico, l’allegoria legata all’immagine del «Basilisco» offre un supporto valido per chiunque voglia e sappia comprendere la natura di quella parte ignea latente in tutti gli elementi. Tale componente – se ben “dosata” – può concorrere al fausto adempimento di ogni tipo di realizzazione; mentre, lì dove s’intenda invece abusare del fuoco trasmutatore, per piegarlo verso operazioni finalizzate alla distruzione e all’acquisizione di potere mondano, allora esso non potrà che arrecare rovina, distruzione e lutto.[13]

Anche in base all’ambivalenza di tali forze, andrebbe valutata la complessità delle questioni sollevate da opere come il Liber de secretis naturae, il quale peraltro presenta non poche difficoltà interpretative[14]; anche perché opere medico-alchemiche medievali di questo tipo possono essere accostate a saperi e sfere d’interessi all’apparenza distanti tra loro. Esse non soffrono infatti di quella ossessiva frammentazione delle aree di competenza e specializzazione che ha colpito in maniera così funesta la modernità.

Sarebbe in ogni caso impossibile, nello spazio di un intervento contenuto come il presente, ricapitolare la natura e il significato delle operazioni e delle realizzazioni a cui allude il Liber de secretis naturae. Qualche indizio in questo senso può essere ricavato dalla considerazione degli elementi che vi assumono maggiore importanza, come la «Virtù celeste» e la «Quinta essenza». Queste, per quanto estromesse da secoli dal novero degli interessi e dei temi di meditazione consueti agli occidentali, hanno comunque e sempre una loro realtà e un loro inestimabile valore, almeno per chiunque presti loro attenzione. Un approfondimento in tal senso ci porterebbe però lontani dal focus della nostra discussione.

Ciò che qui va sottolineato è come il Liber de secretis naturae possa offrire, tanto con le sue prescrizioni quanto con la sua simbologia, delle chiavi interpretative utili a comprendere la natura di certe pratiche scientifiche esposte ad incidenti di varia specie, proprio come quelli in cui incorse Pelizza, il quale vide «scomparire il suo paesaggio» mentre cercava di collaudare una delle fasi più avanzate del suo congegno; ovvero, con ogni probabilità, la terza fase (trasmutazione) e la quarta (traslazione).[15] Sotto questo riguardo, la descrizione dei pericoli legati all’azione del Basilisco sembra essere di particolare efficacia per comprendere le difficoltà relative agli impeti del fuoco trasmutatore.

Ciò che qui va sottolineato è come il Liber de secretis naturae possa offrire, tanto con le sue prescrizioni quanto con la sua simbologia, delle chiavi interpretative utili a comprendere la natura di certe pratiche scientifiche esposte ad incidenti di varia specie, proprio come quelli in cui incorse Pelizza, il quale vide «scomparire il suo paesaggio» mentre cercava di collaudare una delle fasi più avanzate del suo congegno; ovvero, con ogni probabilità, la terza fase (trasmutazione) e la quarta (traslazione).[15] Sotto questo riguardo, la descrizione dei pericoli legati all’azione del Basilisco sembra essere di particolare efficacia per comprendere le difficoltà relative agli impeti del fuoco trasmutatore.

Al contempo, non bisogna cedere all’enfasi e credere che tra le operazioni di Pelizza e quelle descritte nel Liber de secretis naturae possa esservi una perfetta convergenza. Qui s’intende solo segnalare la presenza, nel trattato alchemico in questione, di forze trasmutative figurate attraverso immagini allegoriche, che sembrano avere qualcosa in comune proprio con il lavoro dell’inventore lombardo. Né bisogna cedere a suggestioni tese a ridurre l’entità e il significato di tali forze alla tecnologia sperimentata da Pelizza. Quest’ultima aveva pur sempre finalità meramente fisico-organiche, per quanto prodigiose, mentre il linguaggio alchemico, per sua stessa natura, può essere riferito trasversalmente a diverse sfere, da quella fisica a quella spirituale.[16]

Del Liber de secretis naturae vanno inoltre messe nel giusto rilievo le prescrizioni relative alla cautela necessaria rispetto a forze come quella significata dal Basilisco. Una cautela, che doveva certamente interessare gli alchimisti del Trecento, ma che è stata in gran parte dimenticata dai molti scienziati e chimici moderni, per i quali le manipolazioni e gli abusi più temerari sono divenuti la “regola”. Ciò riguarda sicuramente le sperimentazioni di laboratorio che hanno portato alla scissione dell’atomo, con il conseguente scatenamento delle reazioni più nefaste dall’alveo delle mere potenzialità. D’altronde, l’idea di dividere l’atomo al fine di liberarne la potenza distruttiva latente non poteva che sortire il risveglio della forza più bruta del Basilisco, con i conseguenti stermini e devastazioni.

Non si deve infine credere che operazioni come quelle portate a termine nell’ambito del “Progetto Manhattan” abbiano avuto conseguenze nefaste e rivoltanti solo nella sfera del dominio fisico e tangibile: chi si dedica ad attività di quel genere sentirà risvegliare le forze distruttrici anche nel complesso delle proprie pulsioni interiori e animiche, e ciò per vedere presto o tardi la propria anima rosa dai più spaventosi rimorsi e tormenti. Per chiunque abbia dedicato la propria esistenza al deliberato sterminio di esseri umani, il «pianto e stridore di denti» di cui si parla nei Vangeli è questione molto più reale di quello che possano pensare gli emancipati e superficiali “liberi pensatori” dediti allo scientismo più sfrenato.

Dopotutto, per avere prova di ciò basta vedere il livello di avvilimento e sconforto raggiunto da certe “celebrità” della sperimentazione bellica nucleare del secolo scorso, una volta visto ciò che la loro “scienza” aveva causato a Hiroshima e Nagasaki.

****

Dal punto di vista cronologico, la scomparsa di Ettore Majorana si consumò in una delle epoche più nefaste della sperimentazione bellica nucleare: quella in cui la manipolazione del nucleo atomico raggiunse livelli destinati a sconvolgere intere aree del mondo e a segnare un’epoca di terrori non ancora sopiti. Secondo la rappresentanza politica che a quel tempo lanciò il Progetto Manhattan – una delle iniziative umane più losche e perverse di tutti i tempi – la tecnologia da loro promossa avrebbe sfruttato una fantomatica «potenza che sta alla base dell’universo»[17]. Ma, di fatto, costoro concepirono tale potenza solo ed esclusivamente come un mezzo utile a sterminare donne, anziani e bambini in due remote cittadine giapponesi.

Ovviamente, ridurre la potenza dell’universo a mezzo per perpetrare un assassinio di massa del genere – perché di questo si tratta – rimanda ad una visione estremamente limitata e deviata, tanto dell’universo quanto della sua potenza.

Dopo tutte le considerazioni sviluppate in questa trilogia, si può dire che le produzioni bellico-nucleari della prima metà del Novecento avrebbero in seguito trovato non solo oppositori, ma anche operatori impegnati a offrire soluzioni alternative nell’ambito energetico e tecnologico. Tra queste, si potrebbe anche annoverare il congegno di Pelizza. Esso però non si è rivelato esente da gravi controindicazioni e pericoli, a sua volta; ma se non altro, le intenzioni sulle quali si reggeva la sua progettazione erano di segno diverso rispetto all’abominio portato a termine dai maghi neri di Los Alamos.

Il fatto poi che la tecnologia di Pelizza non abbia mai trovato un’applicazione militare è di per sé prodigioso, considerati i tempi completamente folli in cui ci troviamo a vivere. Ciò va però affermato con più di una riserva, perché non bisogna certo illudersi che i documenti sul caso dicano tutto o che tutti i documenti siano disponibili.

Quanto a Majorana, il fermo proposito di non offrire un nuovo letale raggio ai signori della guerra può certamente essere ricondotto alla sua figura e al suo profilo intellettuale, anche se non è sempre facile stabilire in che termini e modi.

Nel carteggio Majorana-Pelizza, vi è in effetti un passo molto significativo in tal senso, nel quale il fisico siciliano confessa le ragioni della sua sparizione e i propositi connessi alla sua ricerca. Ma solo stabilendo una volta per tutte l’autenticità di queste lettere, si potrebbe trovare non solo una soluzione alla scomparsa del fisico siciliano, ma anche una traccia di quella cautela e premura etica così spesso mancata nel mondo scientifico degli ultimi secoli.

Questo non varrebbe, almeno per chi scrive, a rendere accettabili in toto le sperimentazioni di Pelizza e le direttive di Majorana, le quali, come visto, non mancano di aspetti controversi e sembrano fidare eccessivamente, se non esclusivamente, nelle potenzialità della tecnologia: una via, questa, che non è mai stata idonea a superare i limiti imposti alla sfera sublunare.

Quanto al passo a cui prima si accennava, esso risale all’inverno del 2001.

Allora, da un non meglio precisato monastero probabilmente sito in territorio italiano, il presunto Majorana scriveva a Pelizza: «se lo riterrai opportuno, sei libero di usare il mio nome, di divulgare i nostri rapporti, gli scritti e fotografie; se lo farai ti prego di rivelare i veri motivi che mi hanno spinto nel 1938 ad allontanarmi da tutti per dedicarmi allo studio, nella speranza di poter arrivare in tempo e poter dimostrare al mondo scientifico che esistevano alternative importanti e senza pericoli»[18].

NOTE

[1] Francesco Bacone, Saggi. Del Progredire della Scienza. Nuova Atlantide, cura e traduzione di C. Ascari, Istituto Geografico De Agostino, Novara, 1966, p. 516 [Ed. or. New Atlantis, 1626]: «II fine della nostra fondazione è la conoscenza delle cause e dei segreti moti delle cose, e l’ampliamento dei confini dell’impero umano per l’effettuazione di tutte le cose possibili».

[2] La gravità dei misfatti della tecnocrazia in seno alle società “democratiche” è stata ampiamente sottovalutata da diversi studiosi e storici della tecnologia, come, a loro tempo, dai vari “utopisti” che si trovarono a promuovere il “progresso” tecnologico ad ogni costo; cfr. M. Volpi, Tecnocrazia e crisi della democrazia, in Governi tecnici e tecnici al governo, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 1-20.

[3] Il presunto Majorana enfatizza molto questo aspetto nella sua lettera a Pelizza del 26 febbraio 1964, invitandolo a «presentare la macchina» solo dopo avere completato la «fase del surriscaldamento della materia» per avere accesso a «una fonte inesauribile di energia».

[4] Convivio, III, XII, 11. Ecco il passo completo: «Dico adunque che Iddio, che tutto intende (ché suo ‘girare’ è suo ‘intendere’), non vede tanto gentil cosa quanto Elli vede quando mira là dove è questa Filosofia. Ché, avvegna che Dio, esso medesimo mirando, veggia insiememente tutto, in quanto la distinzione de le cose è in Lui per [lo] modo che lo effetto è ne la cagione, vede quelle distinte».

[5] Anche dal punto di vista etimologico (e l’etimo mente di rado), il termine derivante dal greco ενέργεια (enérgheia) non significa altro che (forza) in azione ovvero, più propriamente, forza rivolta ad una precisa opera (ergon). Gli “incidenti” concettuali e le varie teorie che hanno gradualmente portato all’imporsi del materialismo, prima, e del cosiddetto “energetismo”, poi, sono stati ricostruiti da A. Strumia, nella pagina Materia, sul sito ufficiale della DISF (Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede).

[6] Lettera di Majorana a Pelizza del 18 maggio 1993.

[7] Si tratta del Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, disponibile in traduzione italiana (non integrale) con il titolo di Trattato della Quintessenza ovvero de’ Segreti di Natura, nella cura di Cardile che verrà citata più avanti. Il fatto che si tratti di un’opera pseudo-epigrafica nulla toglie al suo valore e importanza. L’attribuzione di un’opera al “capostipite” di una data scuola di pensiero è qualcosa di consueto per il Medioevo. Sappiamo infatti che, in particolare in epoca medievale, l’individualità dell’autore rivestiva un’importanza relativa rispetto ai contenuti e propositi dell’opera stessa. Il Liber de secretis naturae ha poi uno status del tutto particolare. Il trattato in questione va infatti contestualizzato nell’ambiente di studiosi e alchimisti legati agli insegnamenti non solo di Lullo, ma anche di figure eminenti della medicina medievale come Giovanni da Rupescissa e Arnaldo da Villanova. Cfr. M. Pereira, Maestro di segreti o caposcuola contestato? Presenza di Arnaldo da Villanova e di temi della medicina arnaldiana in alcuni testi alchemici pseudo-lulliani, in «Arxiu de textos catalans antics», n. 23/24, 2005, pp. 381-412 (392).

[8] Cfr. Raimondo Lullo, Il Trattato della Quintessenza, ovvero de’ segreti di natura, a cura di E. Cardile, Atanòr, Roma, 2017, pp. 27-32. Come detto, l’opera non viene più ritenuta dagli specialisti scritta per mano dello stesso Lullo. L’edizione da cui qui si cita la riteneva ancora tale. Si noti come la cura di Cardile è piuttosto datata; il che sarebbe il problema minore, se non fosse che i suoi interventi sul testo pseudo-lulliano, come certe traslitterazioni interpolate nella sua traduzione, sembrano arbitrarie o comunque dettate da interessi personali. Il disinteresse dell’editoria italiana (e non solo) per l’opera lulliana e pseudo-lulliana è ormai quasi assoluto e la mancanza di nuove edizioni ha qualcosa di triste e sinistro allo stesso tempo. Per chi voglia immergersi nella decifrazione di caratteri paleografici, il testo del Liber de secretis naturae è disponibile in versione integrale in codici risalenti al Quattro e Cinquecento, uno dei quali verrà indicato più avanti.

[9] Di tale slancio divulgativo non è immune l’opera sull’alchimia di Carl Gustav Jung, per quanto riccamente documentata e non priva di spunti interessanti. Sembra del tutto arbitrario e infondato il suo tentativo di far passare l’alchimia medievale come la “precorritrice” della chimica moderna, in una visione complessivamente progressista che non sembra trovare appoggi negli insegnamenti ermetici più ispirati e autentici. Scrive lo psicoanalista svizzero: «Come precorritrice della chimica, l’alchimia ebbe una ragion d’essere sufficiente. Quindi, se anche fosse consistita in una serie di esperimenti chimici, sia pure assurdi e infruttuosi, ciò non dovrebbe destare maggior stupore degli avventurosi tentativi compiuti dalla medicina e dalla farmacologia medievale»; Id., Psicologia e alchimia [Ed. or. Psychologie und Alchemie, Zurigo, 1944], Boringhieri, Torino, 1981/1993, p. 251. Sarebbe ben difficile trovare nelle opere medievali, siano esse metallurgiche o alchemiche, quell’approccio propriamente sperimentale a cui qui accenna Jung. L’alchimia venne, nel Medioevo, ritenuta un’arte operativa con una sua legittimità. Ciò fu, ad esempio, il parere di guide dottrinali come Alberto Magno e Tommaso d’Aquino, i quali limitarono, almeno in apparenza, il dominio dell’alchimia a quello della metallurgia, quindi di un’arte esclusivamente operativa (cfr. nota 12). In tal senso, bisogna però saper discernere tra pratica alchemica e simbologia alchemica.

[10] Lullo, Il Trattato della Quintessenza, cit., pp. 31-32. Il Liber de secretis naturae offre un argomento di grande interesse lì dove propone i tre principi di cui ogni lavoro di natura tanto fisica quanto spirituale deve tenere conto. Tali principi sono la Materia, il Mezzo e la Quinta Essenza. Questi, a loro volta, possono essere congiunti solo grazie all’intervento della Virtù celeste. Si tratta di una triade molto interessante, perché può essere considerata quale un’alternativa alla triade della fisica del Novecento, ovvero Materia, Energia e Velocità (ovvero Potenza). Ognuno potrà intuire quali sono le conseguenze, tanto intellettuali quanto pratiche, collegate alle palesi differenze tra le due triadi. Di certo si può dire che lì dove le scienze medievali avevano in vista operazioni come la purificazione e la sublimazione, dei metalli come delle anime; la scienza moderna ha finito per vedere nella materia nient’altro che un giacimento energetico da cui attingere senza scrupoli, e ciò in vista dell’ottenimento di velocità e di potenza, anche distruttiva. Cfr. ibidem, pp. 29-35. Per il testo originale latino, si veda lo stupendo manoscritto Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, Science & History Institute, Library of Chemical History di Philadelphia, Les Enluminures, Alchemy, Ms. 7 [origine: Venezia, 1498], passi citati alle pp. 6r-7v.

[11] Convivio, I, V, 11: «Ciascuna cosa è virtuosa in sua natura che fa quello a che lei è ordinata: e quanto meglio lo fa tanto più è virtuosa»; III, XIV, 2: «Ove è da sapere che discendere la virtude di una cosa in altra non è altro che ridurre quella in sua similitudine; sì come ne li agenti naturali vedemo manifestamente che, discendendo la loro virtù ne le pazienti cose, recano quelle a loro similitudine tanto, quanto possibili sono a venire ad essere». Prima però di giungere ad affrettate conclusioni, è necessario ricordare che gli intellettuali medievali intendevano i cieli cosmici come una “copertura” dei cieli spirituali ovvero del cosiddetto “cielo filosofico”. Proprio sul fraintendimento di questo tipo di concezione si basano molti pregiudizi sulla presunta “ignoranza dei medievali”. In particolare le opere medico-alchemiche parlano sempre delle virtù siderali in modo che non è mai facile scindere nettamente tra ciò che riguarda il cielo cosmico e ciò che riguarda, invece, il “cielo intellettivo”. Tale discernimento fa d’altronde parte dell’opera interiore che ogni ricercatore è chiamato a fare. Il lavoro filosofico, d’altronde, corrispondeva per gli intellettuali medievali proprio nell’andare oltre il cielo cosmico per vedere fissate le virtù nel cielo filosofico e lì trovare i principi di natura trascendente. La stessa Divina Commedia è interamente costruita seguendo un’intenzione di questo tipo. Sulla differenza tra cieli cosmici e cielo filosofico, il Convivio dantesco è peraltro inequivocabile: «È adunque da sapere primamente che li movitori di quelli [cieli] sono sostanze separate da materia, cioè Intelligenze, le quali la volgare gente chiamano Angeli» (II, VI, 2; cfr. III, XII, 7).

[12] Probabilmente, si deve proprio al carattere allusivo del linguaggio ermetico e all’impossibilità di delimitare l’ambito disciplinare delle sue implicazioni, la mancata assimilazione dell’arte alchemica tra le materie insegnante nelle università medievali. Sarebbe però scorretto sostenere che tutta l’alchimia venisse reputata eterodossa dalle autorità dottrinali del Medioevo. San Alberto Magno (De Mineralibus) e San Tommaso Aquinate (Commento al De Trinitate di Boezio) catalogarono l’alchimia tra le materie operative, come la medicina, l’agricoltura e l’enologia; cfr. A. Rinotas, Alchemy and Creation in the Work of Albertus Magnus, in «Conatus», n. 3, 2018, pp. 63-74 (63-65). D’altronde, trattati alchemici come il Liber de secretis natura sono dei testi di medicina essi stessi, almeno secondo i parametri medievali. Su questo argomento si è espresso William Newman, il quale pone l’enfasi proprio sul mancato riconoscimento accademico dell’alchimia e sull’entrata in clandestinità degli alchimisti a partire dalla metà del dodicesimo secolo, cfr. Id. William Newman, Technology and Alchemical Debate in the Late Middle Ages, in «Isis», Vol. 80, n. 3, 1989, pp. 423-445. Va però specificato che il concetto di «tecnologia», in Newman, non risulta particolarmente chiaro, dal momento che la cosiddetta «imitazione della natura» da parte degli alchimisti non sembra collimare in alcun modo con l’atteggiamento degli scienziati contemporanei. Non si può escludere, ed è anzi molto probabile, che sia esistita fin da tempi remoti una forma di “alchimia deviata”; ma lo «straordinario potere sulla natura» che Newman vede, sempre e comunque, quale perno delle opere alchemiche sembra fondarsi più su una sua personale interpretazione che non sul reale proposito dei veri alchimisti.

[13] Lullo, Il Trattato della Quintessenza, cit., pp. 33-35. È importante notare come il Liber de secretis naturae vada collegato, per datazione, temi e ambiente culturale di provenienza, ad un altro eminente scritto ad esso coevo: il De consideratione quintae essentiae (Trattato sulla Quintessenza) di Giovanni da Rupescissa; cfr. M. Pereira, Lullian Alchemy: Aspects and Problems of the corpus of Alchemical Works Attributed to Ramon Llull (XIV-XVII centuries), in «Catalan Review», Vol. IV, n. 1-2, 1990, pp. 41-54 (44); Id., Maestro di segreti o caposcuola contestato? Cit., pp. 381-414 (384-385).

[14] Cfr. Lullo, Il Trattato della Quintessenza, cit., p. 31. Non è ad esempio semplice dire a cosa alluda l’espressione «potenze terribili, con le quali si colma la cosa vacua». Lo si può forse in parte immaginare sulla scorta di quanto detto circa le allegorie del Basilisco e della Saetta.

[15] Dalla Lettera attribuita a Majorana del 18 maggio 1993: «Mi dici che ci sei riuscito dopo aver perso il conto, essendo già arrivato a più di 250 tentativi e non sai quanti altri ne hai fatti dopo, e avendo continuato per circa 40 ore consecutive. E mi dici come, non potendo interrompere il lavoro, vedesti il panorama tuo scomparire (qui, però, almeno hai avuto la certezza della riuscita della futura quarta fase)».

[16] Vi sono altri aspetti della sperimentazione di Pelizza che hanno fatto pensare a pratiche di tipo alchemico. Ben nota è ad esempio la presunta trasformazione di cubi di gommapiuma in oro massiccio, per la quale si è parlato di realizzazione dell’«antico sogno degli alchimisti», J. Magueijo, La particella mancante, Rizzoli, 2010/2016, p. 60. In realtà, tale questione non merita molta attenzione per il semplice fatto che l’oro inteso in senso grossolanamente materiale non ha nulla a che vedere con la concezione e con i significati legati all’oro alchemico.

[17] Il riferimento è al discorso che Harry Truman tenne alla nazione dopo l’olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki: l’espressione usata da Truman in quell’occasione, rispetto alla tecnologia atomica fu, appunto, «A harnessing of the basic power of the universe».

[18] Lettera di Majorana a Pelizza del 7 dicembre 2001.