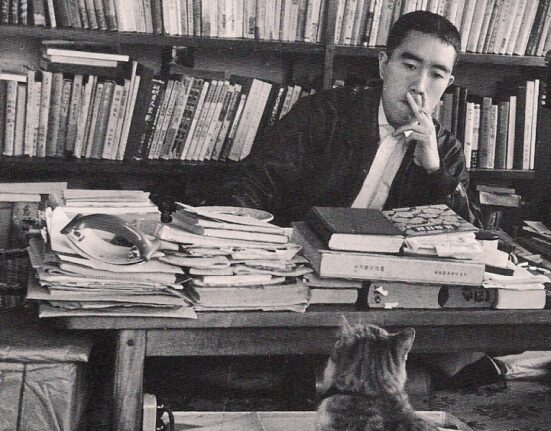

In una radura del Gabon (?) Salvatore, mitra in spalla, divisa e basco verde, occhiali neri, barbetta caprigna sta immoto osservando, silenzioso come era nella sua natura, gli scaffali con i libri oggetti e fotografie, tutto l’armamentario insomma del professore in pensione con velleità intellettuali e rivoluzionarie (Marx, acido al suo solito e aspro con gli anarchici – notorio l’odio tra lui e Bakunin – ammoniva che l’esito inesorabile era di finire da piccoli borghesi. Il comunismo, se stesso quale ‘asso piglia tutto’… un pugno di mosche, di fatto, dopo che – la casa madre – Mosca gli ha voltato le spalle). E’ in buona compagnia, da un lato il volto di Mila, di rara bellezza, tanto simile a una diva anni ’60, dall’altro quello di Robert Brasillach con gli inconfondibili occhialetti tondi e il sorriso venato di tristezza quasi presago della fine prossima. Salvatore, asciutto e duro nel fisico, in missione con la Legione Straniera. Forse anch’egli consapevole del termine del viaggio.

Se n’era andato da Littoria (Latina-latrina) inseguendo un sogno d’avventura, tardivo – ormai il forte di San Giovanni a Marsiglia, ‘così antico e di aspetto così medioevale’, è il testimone muto di storie perdute, di cui nessuno più ha voglia di raccontare e ascoltare. Vi è ritornato dentro una cassa in legno chiaro, disadorna e umile, il tricolore di Francia adagiato sopra, il chepì bianco e le decorazioni su cuscino di velluto scuro. Nella piccola chiesetta del Borgo gli amici e i camerati con cui aveva condiviso gli anni della prima giovinezza tra ideali manifesti voglia di lottare illusioni e forse qualche inganno. Prima di tornare, s’era adoperato a fare il vuoto di se stesso (simile in questo ad un moderno samurai), eliminando ogni traccia nel computer, spariti i tanti libri in suo possesso, ogni immagine riconducibile a sé e alle persone a lui vicine e care. A Nizza, nella solitudine della caserma Fleury, base iniziale di selezione per i volontari della Legione, non conosceremo mai gli ultimi istanti, i pensieri estremi… ‘Ich hatt’ einen Kameraden…’, cantano, schierati, le braccia dietro la schiena, i commilitoni davanti al feretro, ultimo addio per il combattente, amico e camerata. Cantano in tedesco dagli accenti severi il ritmo cadenzato eco di uomini in armi nei secoli.(‘Ich hatt’ einen Kameraden, – Einen bessern findst du nit…’. Su testo del poeta Ludwig Uhland nel 1809, musica aggiunta nel 1825 a cura del compositore Friedrich Silcher).

Negli anni che furono, tragici ed entusiasmanti, in quegli ultimi fuochi, quando ero uso scendere a Latina e condividere i momenti di comunità sui monti Lepini, Salvatore era colui che, in caso vi fosse qualcuno inteso a dare ‘la caccia’, mi avrebbe portato lontano, conoscendo ogni sentiero, ogni anfratto, ogni dirupo. Simile ad una capra, resistente ed agile, si caricava dello zaino e stargli dietro era un’impresa… Poi, inaspettato, si apriva con una domanda, mai sciocca, con un pensiero, sempre profondo. E, quando le parole finirono per soffocare l’azione (e ciò era necessario perché lo spirito si liberasse dalla carne e dal sangue), egli avvertì in sé l’insufficienza, una crescente inquietudine, il bisogno di mettersi alla prova. Da solo, per misurare fino in fondo le proprie forze. L’eco della Legione straniera, il suo mito, gli sussurrò antiche fole, di marce con i beduini nascosti dietro le dune del deserto, di fortini assediati, scarse le munizioni e privi d’acqua, di corpo a corpo in combattimenti all’arma bianca. E l’orizzonte incendiato dal tramonto… (Come l’Ernst Juenger, adolescente, scappato di casa in Ludi africani).

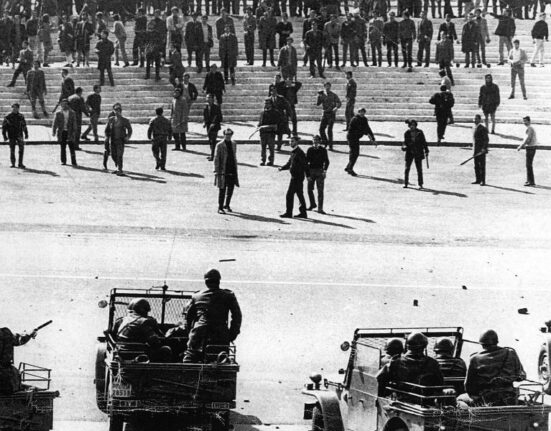

E’ il re Luigi Filippo (eletto re dei francesi e non più investito da Dio re di Francia, come i suoi predecessori) che, in data 9 marzo 1831, dà vita alla Legione straniera, previo accordo con le potenze di Spagna e Belgio, soprattutto, d’Inghilterra di Prussia e Russia. Come recitano i punti essenziali: ‘ogni cittadino straniero di età superiore ai 18 anni e inferiore ai quaranta può essere arruolato su semplice domanda. La Legione deve essere soltanto impiegata al di fuori del territorio continentale del Regno’. Primo impiego l’Algeria, la cui conquista era cominciata l’anno precedente. A Moulay Ismael, il 18 ottobre 1835, il battesimo del fuoco. Poi un succedersi di avvenimenti, di fatti d’armi – del resto, sul portone della caserma di Sidi Bel Abbés, si può leggere il motto del generale De Negrier: ‘Voi altri legionari siete soldati capaci di morire ed io vi mando dove si muore – , fra cui nel ’63 in Messico, a Camerone, dove si copre di gloria tanto che il suo anniversario, il 30 aprile, è il giorno della festa della Legione. Consentitemi di paludarmi da saccente professore e, come è in uso nella categoria, indossare le piume del pavone per nascondere le penne del corvo. In questo caso, mi giovo dell’ausilio per descrivere la vicenda di Camerone dell’opera La legione straniera di Paolo Zappa, edizioni Corbaccio, edito nel 1932. L’autore, in qualità d’inviato speciale del quotidiano La Stampa di Torino, aveva seguito giorno dopo giorno una colonna di legionari nel deserto del Marocco durante la campagna militare per domare le ultime tribù di beduini in rivolta. Giornalista e scrittore di vari libri aveva aderito fin da subito al Fascismo, seguendone, partecipe e coinvolto, l’intera vicenda fino ad essere inquadrato nella brigata nera Ather Capelli alle dirette dipendenze di Giuseppe Solaro, ultimo federale del capoluogo piemontese. (Dal 1861 fino al ’67 Napoleone III si lasciò trascinare da quanto stava accadendo in Messico, appoggiando la proclamazione ad imperatore di Massimiliano d’Asburgo, il fratello più giovane di Francesco Giuseppe, con l’invio di truppe in una guerra rovinosa inutile e destinata al completo fallimento. Massimiliano finì contro un muro e fucilato a Querétaro dai ribelli messicani guidati dal deposto presidente Benito (da costui prese nome il Duce) Juàrez, mentre i soldati francesi furono costretti a reimbarcarsi e Napoleone vide l’inizio del crollo del Secondo Impero).

Sbarcato pochi giorni prima nel porto di Veracruz il I° reggimento della Legione, la terza compagnia – 62 uomini al comando del capitano Jean Danjou – viene inviata incontro ad una colonna con artiglieria pesante destinata all’assedio di Puebla. Durante la marcia d’avvicinamento il comandante apprende che cavalieri nemici si apprestano a tagliare in due la colonna. Nei pressi del villaggio di Camerone lo scontro. Dopo aver respinto un paio di cariche, i legionari trovano rifugio in una fattoria. All’intimazione di resa, il rifiuto. Anzi il capitano fa giurare ai suoi uomini di difendersi fino alla morte. Il combattimento si protrae dalle prime ore del mattino fino a tardo pomeriggio. Muore il capitano Danjou: verso le due anche il tenente Vilain, che aveva assunto il comando della compagnia. I superstiti ormai si barricano in una stanza, innestano la baionetta e saldi s’apprestano a sostenere l’ultimo assalto. Di fronte hanno circa duemila avversari. E’ il colonnello messicano Francisco de Paula Milan ad intervenire e li scongiura ad arrendersi. Il caporale Maine, non vi è più un ufficiale in vita, accetta purchè possano conservare le armi e prendersi cura dei feriti. Al colonnello Jeanningros lo stesso caporale, a nome dei superstiti (3 gli ufficiali caduti, 27 i soldati, 18 i feriti), scriverà il seguente messaggio: ‘La terza compagnia del primo è morta. Ma ha fatto abbastanza, mon colonel, perché si possa dire che aveva soltanto dei buoni soldati!’. (Alla festa della Legione, che si svolge ad Aubagne, viene portata simile a reliquia la mano di legno del capitano Danjou).

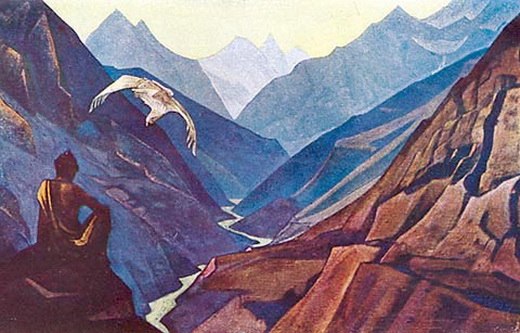

Il filosofo Hegel ironizza(?) sulla figura de ‘il cavaliere dell’ideale’. Costui, inseguendo il proprio ideale, si dissocia dal mondo, una sorta di Don Chisciotte, trovandosi fra la condizione di estraneità o, cedendo alle lusinghe del mondo, perdere se stesso (idea questa già partecipe dello gnosticismo). C’è una terza via, a dire il vero e con le parole di Albert Camus, quella di darsi la morte volontariamente come atto estremo e risolutivo della libertà ormai la sola concessaci.

Salvatore ha scelto questo percorso che non condivido ma rispetto e, chissà, forse invidio in qualche angolo del mio animo inquieto. Non devo rendere l’anima mia ad alcuno se non a me stesso, mi dico sprezzante ed orgoglioso, o, forse, proprio in questi giorni ove si rinnova il solstizio d’estate, mi rivolgo a quell’Essere così simile al Nulla – scriveva Robert Brasillach: ‘Si dice che la morte, come il sole, non possa guardarsi in faccia. Tuttavia ho tentato’, su quel foglietto ove verga gli ultimi suoi pensieri, prima d’incamminarsi lungo i tetri corridoi del carcere di Fresnes e raggiungere il palo dei condannati a morte -. Quando si prova ad alzare lo sguardo verso i suoi raggi, tutto s’appanna, si confonde, si necessita chiudere le palpebre, darsi al buio… Lo stesso dicasi per il principio di verità, quell’aletheia, quel non più appartenere al nascondimento, come ci ha insegnato a pensare Martin Heidegger. E se il non vedere equivalesse al non esser-ci?

Nel suo anniversario ci si è incontrati una prima volta, due, forse tre. Una cena conviviale, una pizza e una birra, un minuto di silenzio, poi il silenzio dei giorni dei mesi degli anni… Ora questa fotografia ingrandita dietro una sottile lastra di vetro. Tanto basta per rammemorare una esistenza? Turbinio di vento per strada polvere foglie cartacce, caldo e umidità, rari i passanti… Scriveva Knut Hamsun, norvegese, premio Nobel per la letteratura, accusato di collaborazionismo con il nemico germanico: ‘Tacito trova che noi germani siamo bravi a morire. E i vichinghi non oscuravano certo questa fama. La nostra coscienza ancora giovane ci permette di vedere distintamente qual è in fin dei conti lo scopo della morte. Perciò non moriamo per esser morti, per diventare una cosa morta: noi moriamo per passare alla vita, moriamo alla vita, siamo parte di un progetto. Ancora Tacito ci loda perché non teniamo in gran conto le tombe. Ci tiriamo addosso un po’ di torba, per la puzza, ed è tutto. Egli ci loda inoltre perché non vogliamo grandi monumenti sulle tombe. Li sdegniamo, lui dice. Non ha fatto i conti con la nostra recente piccola, timida decadenza’. Appunto. Sarà opportuno essere dispersi, poca cenere, un mucchietto di ossa, in qualsiasi luogo –‘ubi bene, ibi patria’ -… ciao, Salvatore.