La tradizione ermetica ha origini remote, affonda le proprie radici nell’humus culturale del mondo antico e di quello tardo-antico, ma la sua influenza si è irradiata, sull’Europa e sul mondo, a più riprese nel corso della storia. Si pensi solo alla nostra Rinascenza e alla philosophia perennis riemersa nelle pagine dei neoplatonici e, più in particolare, di Giordano Bruno.

In realtà, sono davvero poche le opere che consentano al lettore e allo studioso una ricostruzione filologicamente attendibile dei testi ermetici, atta a favorire l’esegesi dei nodi teorico-pratici più rilevanti di tale tradizione. Tra queste va sicuramente segnalato il lavoro monumentale di André-Jean Festugière che è in corso di pubblicazione nella nostra lingua, per la sagace cura di Moreno Neri, presso la casa editrice Mimesis. Dopo il primo volume, L’astrologia e le scienze occulte, da noi già segnalato, è giunto nelle librerie il secondo, La rivelazione di Ermete Trismegisto. Il Dio cosmico (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, 02/24861657, pp. 733, euro 28,00). Il testo raccoglie gli scritti dell’ermetismo filosofico. Gli scritti filosofici di Ermete sono divisi in tre gruppi: il Corpus Hermeticum del quale esiste una traduzione latina erroneamente attribuita ad Apuleio, nonché numerosi estratti nell’Anthologicon di Stobeo. Si tratta di una raccolta di diciassette logoi, riuniti in circa una ventina di manoscritti attribuibili storicamente ai secoli dal XIV al XVI. Uno di essi, il Laurentianus, contenete quattordici logoi, fu base traduttiva utilizzata nel 1463 da Marsilio Ficino. Michele Psello, nella Costantinopoli del XI secolo, conosceva tale collezione ed il suo Corpus divenne paradigma per i successivi. Vi è, comunque, già una citazione del Trismegisto, nel Contra Julianum di Cirillo di Alessandria. L’Asclepius, il più importante di questi trattati: «è un mosaico di piccoli logoi distinti, ognuno dei quali ha per oggetto un problema particolare» (p. 563).

In realtà, sono davvero poche le opere che consentano al lettore e allo studioso una ricostruzione filologicamente attendibile dei testi ermetici, atta a favorire l’esegesi dei nodi teorico-pratici più rilevanti di tale tradizione. Tra queste va sicuramente segnalato il lavoro monumentale di André-Jean Festugière che è in corso di pubblicazione nella nostra lingua, per la sagace cura di Moreno Neri, presso la casa editrice Mimesis. Dopo il primo volume, L’astrologia e le scienze occulte, da noi già segnalato, è giunto nelle librerie il secondo, La rivelazione di Ermete Trismegisto. Il Dio cosmico (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, 02/24861657, pp. 733, euro 28,00). Il testo raccoglie gli scritti dell’ermetismo filosofico. Gli scritti filosofici di Ermete sono divisi in tre gruppi: il Corpus Hermeticum del quale esiste una traduzione latina erroneamente attribuita ad Apuleio, nonché numerosi estratti nell’Anthologicon di Stobeo. Si tratta di una raccolta di diciassette logoi, riuniti in circa una ventina di manoscritti attribuibili storicamente ai secoli dal XIV al XVI. Uno di essi, il Laurentianus, contenete quattordici logoi, fu base traduttiva utilizzata nel 1463 da Marsilio Ficino. Michele Psello, nella Costantinopoli del XI secolo, conosceva tale collezione ed il suo Corpus divenne paradigma per i successivi. Vi è, comunque, già una citazione del Trismegisto, nel Contra Julianum di Cirillo di Alessandria. L’Asclepius, il più importante di questi trattati: «è un mosaico di piccoli logoi distinti, ognuno dei quali ha per oggetto un problema particolare» (p. 563).

Per comprendere i testi ermetici è necessario porre lo sguardo, ricorda Festugière, su ciò che li ha preceduti, non su ciò che ha fatto loro seguito, vale a dire il cristianesimo. Sotto il profilo stilistico, essi rinviano alla diatriba, breve omelia morale rivolta, in età ellenistica, a più ascoltatori. Ma mentre il tono della diatriba è sferzante, quello dei testi ermetici è confidenziale. Si tratta della trascrizione: «dell’intimo colloquio tra maestro e discepolo, dell’istruzione che un padre […] dà ai figli spirituali» (p. 576).

L’atmosfera rinvia ad un luogo chiuso, ad una cappella appartata. Il loro modello è da ravvisarsi nel Simposio platonico, in particolare nella rivelazione di Diotima a Socrate. In esso, come nei testi ermetici, è teatralmente messa in scena una rivelazione inerente i mezzi per conseguire la «visione» della natura di Dio. E’ un’omelia nella quale viene svelata al discepolo un’esperienza, che in lui deve divenire direzione spirituale, come emerge anche negli scritti di Plotino. L’insegnamento ermetico era pertanto orale, riservato a gruppi sparuti di discepoli. I testi scritti, come consuetudine delle Scuole in età imperiale, dovevano essere trascrizione fedele del «detto». Dalla lettura del Corpus si evince che ci si trova di fronte a dottrine sintetiche, riassuntive dell’elaborato teorico di un’intera epoca: «siamo, non dimentichiamolo, nell’era dei manuali scolastici e più di un brano degli Hermetica testimonia l’influenza di questi scritti» (p. 528).

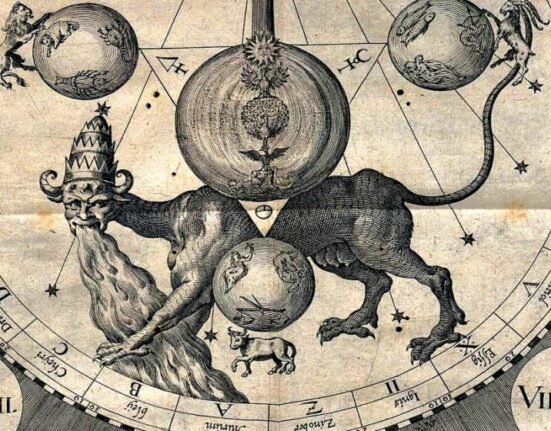

Trismegisto è quindi un testimone d’eccezione delle dispute filosofiche del periodo. Tale speculazione era dominata da due diverse tendenze di fondo: «Nella prima, il mondo è considerato bello: è essenzialmente un ordine. La stessa regione sublunare manifesta quest’ordine» (p. 529), anche se esso è più evidente nella regione eterea e del fuoco, laddove hanno sede gli astri. Tale Ordine cosmico presuppone un Ordinatore, un Demiurgo. Al contrario: «Nella seconda, il mondo è considerato malvagio. Il disordine vi domina, a causa del disordine iniziale […] la presenza dell’anima immortale […] in un corpo materiale» (p. 529). I seguaci della prima tendenza, del Dio cosmico, giustificavano il disordine in quanto funzionale all’Ordine del Tutto. I secondi, avendo di mira il particolare, l’uomo scisso, non potevano che pensare il mondo come irrimediabilmente corrotto. Il loro Dio si fece sempre più distante dal reale, divenne ipercosmico e tra lui ed il mondo vennero posti una serie di intermediari, uno dei quali, a tutti gli effetti, creatore della realtà. Per cui, per riavvicinare il Dio ipercosmico, sarebbe risultato necessario congedarsi dal mondo e dal dominio della materia.

Fonte imprescindibile ed essenziale della due posizioni è Platone, o meglio la tradizione orfico-pitagorica-platonica. In essa è presente, certo, una versione dualista, ma vi è ben viva anche una concezione diversa, espressa negli ultimi dialoghi dell’ateniese, nel Timeo e nelle Leggi.  In essi: «il mondo concreto è collegato alle Idee tramite l’Anima» (p. 531). Il movimento cosmico, manifesta un Piano, un Ordine dato. In esso il disordine è inteso quale bene minore, quale privazione momentanea. La materia, altra dall’Intelletto, funge da limite necessario all’equilibrio del Tutto. La dottrina del Dio cosmico è transitata da Platone ad Aristotele, allo Stoicismo per giungere a mostrarsi in Cicerone e in Filone di Alessandria. Passaggi, si badi, che l’autore analizza con pertinenza d’accenti e vasta documentazione argomentativa. A partire dal I secolo d. C.: «tale dottrina religiosa è il patrimonio comune di ogni uomo che pensa» (p. 532), proteso a vivere in sintonia con il divino. Coloro che hanno pensato dopo Filone, nota Festugière, Seneca, Epitteto, Plinio, alla sua visione hanno dovuto richiamarsi. Egli: «rende testimonianza delle varie tendenze dell’ambiente alessandrino in cui devono essere nati gli scritti ermetici» (p. 532). Marco Aurelio ha espresso, meglio di altri, nella propria opera di filosofo e teosofo, la saggezza che discende dalla conoscenza del Dio cosmico: «Il saggio contempla l’ordine dell’universo e la vista di questo bell’ordine gli fa dimenticare la sua miseria» (p. 533). Come ebbe a dire Plotino nel trattato contro gli Gnostici, il saggio non si lamenta della sorte che gli è stata concessa.

In essi: «il mondo concreto è collegato alle Idee tramite l’Anima» (p. 531). Il movimento cosmico, manifesta un Piano, un Ordine dato. In esso il disordine è inteso quale bene minore, quale privazione momentanea. La materia, altra dall’Intelletto, funge da limite necessario all’equilibrio del Tutto. La dottrina del Dio cosmico è transitata da Platone ad Aristotele, allo Stoicismo per giungere a mostrarsi in Cicerone e in Filone di Alessandria. Passaggi, si badi, che l’autore analizza con pertinenza d’accenti e vasta documentazione argomentativa. A partire dal I secolo d. C.: «tale dottrina religiosa è il patrimonio comune di ogni uomo che pensa» (p. 532), proteso a vivere in sintonia con il divino. Coloro che hanno pensato dopo Filone, nota Festugière, Seneca, Epitteto, Plinio, alla sua visione hanno dovuto richiamarsi. Egli: «rende testimonianza delle varie tendenze dell’ambiente alessandrino in cui devono essere nati gli scritti ermetici» (p. 532). Marco Aurelio ha espresso, meglio di altri, nella propria opera di filosofo e teosofo, la saggezza che discende dalla conoscenza del Dio cosmico: «Il saggio contempla l’ordine dell’universo e la vista di questo bell’ordine gli fa dimenticare la sua miseria» (p. 533). Come ebbe a dire Plotino nel trattato contro gli Gnostici, il saggio non si lamenta della sorte che gli è stata concessa.

Lo sguardo verso il cielo stellato abitato dagli astri divini, arricchì gli uomini anche sotto il profilo del godimento estetico, e tutto ciò sfociò nel misticismo astrale. Nella corrente dualista si propose, al contrario, ben oltre la pietas vissuta quale correlato della gnosi dai seguaci del Dio Cosmico, l’entrata in Dio, la deificazione dell’adepto. Non si trattò, in ogni caso, anche per la religione cosmica, di dar luogo ad un culto positivo, ma di un atteggiamento religioso proprio dell’élite e della più austera saggezza pagana.

Giovanni Sessa