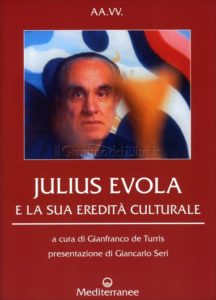

Considero la pubblicazione da parte delle Edizioni Mediterranee degli atti del convegno del 2014 sull’eredità di Julius Evola una preziosa occasione per tornare a meditare sul pensiero e l’opera di un autore che appare sempre più indispensabile, soprattutto per la comprensione del mondo antico e di tutto ciò che ci separa irrimediabilmente da esso. I temi affrontati nel convegno erano molteplici, come molteplice e multiforme è stata l’attività culturale di Evola nel corso della sua vita. Quello che emerge dai singoli interventi destinati a mettere a fuoco ciascuno di questi aspetti variegati è tuttavia un denominatore comune: la complessità del pensiero di Evola. Un pensiero nervoso e insofferente, perennemente insoddisfatto e fisiologicamente incapace di aderire completamente a quello che il momento storico propone. Cominciando dai suoi rapporti col fascismo, che in sostanza furono il prodotto di un grande equivoco e di un sostanziale fraintendimento, come emerge molto bene dagli interventi di Giancarlo Seri, Pietro Mander e di Davide Bigelli. Nella visione di Evola nel fascismo sarebbe dovuto riemergere il passato glorioso, pagano e non cristiano, della Roma imperiale. Ma poi i Patti Lateranensi fugarono ogni residua illusione in proposito. Non meno difficili furono i rapporti con la cultura e la storiografia di destra, e successivamente coi partiti di destra del secondo dopoguerra, puntualmente ricostruiti, rispettivamente, da Mario Conetti e Giuseppe Parlato. Era costante, in Evola, l’avversione verso figure come Giovanni Gentile o Gioacchino Volpe. E del Movimento sociale italiano Evola rifiutava addirittura il concetto guida, quello di nazione. Per quanto riguarda i presunti rapporti coi Fasci di azione rivoluzionaria, la stessa magistratura della Repubblica si è incaricata di giudicarli inesistenti. Non minori tracce di insofferenza mostra il suo percorso artistico, ricostruito con grande precisione da Vitaldo Conte. Formatosi inizialmente a ridosso dell’esperienza futurista con Marinetti, Balla e Bragaglia (presenza di Evola alle esposizioni del ’19 a Milano e del ’21 a Ginevra), dopo l’incontro epistolare con Tristan Tzara, Evola diventa il principale rappresentante del dadaismo in Italia ed espone al Salon Dada di Parigi (giugno 1921). Il percorso filosofico di Evola, iniziato più tardi, dopo il superamento di una drammatica crisi personale, è esso stesso enormemente complesso e irto di difficoltà, come mostrano bene gli interventi di Massimo Donà, Claudio Bonvecchio e Romano Gasparotti. È tuttavia possibile rinvenire un filo rosso all’interno della sua produzione filosofica: in Evola, infatti, filosofia e religione sono difficilmente separabili, e molto opportunamente Giovanni Casadio ha ricostruito nel dettaglio la figura di Evola come storico e filosofo della religione di alto livello. Evola era un uomo la cui vasta erudizione era sorretta e accompagnata molto spesso da felici intuizioni, che gli consentivano di ottenere risultati scientifici migliori di quelli raggiunti dagli esperti di matrice accademica. A conferma di quanto ho detto, nella produzione filosofica di Julius Evola colpisce la ricorrenza di un ossimoro, trascendenza immanente o immanenza trascendente, riferito in senso stretto alla religiosità antica, ma in senso lato a tutto il pensiero che viene definito tradizionale. Della necessità di immanentizzare la trascendenza parlava anche Hegel, ma in Hegel è il cogito cartesiano riformato e revisionato dalla nuova dialettica hegeliana che si rende immanente. Evola ha invece in mente qualcosa di diverso, e ne va faticosamente alla ricerca. Sul rapporto fra trascendenza e immanenza Evola si diffonde particolarmente nel settimo capitolo della Rivolta contro il mondo moderno (opera che si conferma uno dei contributi più importanti nel panorama della filosofia italiana del ‘900). Nella visione tradizionale della religione, scrive Evola, essa appare un complesso.

“di puri poteri, per il che la concezione romana del numen è […] una delle più acconcie espressioni. Il numen, a differenza del deus (quale fu successivamente concepito), non è un essere o una persona, ma una forza nuda, definentesi con la sua capacità di produrre effetti, di agire, di manifestarsi – e il senso della presenza reale di tali poteri, di tali numina, come qualcosa di trascendente e di immanente, di meraviglioso e di tremendo ad un tempo, costituiva la sostanza dell’esperienza originaria del «sacro». Un noto detto di Servio (1) mette bene in risalto che, nelle origini, «religione» altro non era che esperienza. E se dei punti di vista più condizionati non erano esclusi nell’essoterismo, ossia nelle forme tradizionali destinate al popolo, alle «dottrine interne» fu proprio l’insegnamento, che le forme personali più o meno oggettivate di divinità sono simboli per modi superrazionali e superumani dell’essere” (2).

Emerge qui un altro tema importante della riflessione di Evola, vale a dire la centralità della prassi, di quella che Evola non esita a definire la tecnica, nella visione tradizionale della religione, il che equivale a dire la centralità del rito,

il ponte – da cui il termine Pontifex (3) – fra trascendenza e immanenza, il canale attraverso cui cogliere le vie del Cielo (4). Nel rito – scrive Evola – c’era poco di ‘religioso’ nell’ordinaria accezione del termine, e poco o niente del pathos divino in chi lo eseguiva:

“si trattava piuttosto di una ‘tecnica divina’, cioè di un’azione necessitante e determinante su forze invisibili e stati interiori simile, nel suo spirito, a quella che oggi si è costruita per le forze fisiche e gli stati della materia” (5).

Il sacerdote era semplicemente colui che, grazie alla sua qualificazione, e alla virtus che ad essa ineriva, era capace di rendere efficace questa tecnica. Si può capire, allora, che preghiere, paure, speranze e altri sentimenti di fronte a ciò che ha carattere di numen, ossia di potere, avessero così poco senso quanto per un moderno tutto ciò può averne nei riguardi della produzione di un fenomeno meccanico.

“Si trattava invece – proprio come per la tecnica – di conoscere rapporti tali, che una volta posta una causa per mezzo del rito correttamente eseguito, un effetto, necessario e costante, ne seguisse nell’ordine dei «poteri» e, in genere, delle varie forme invisibili e dei vari stati dell’essere. La legge dell’azione ha dunque il primato. Ma la legge dell’azione è anche quella della libertà: nessun vincolo si impone spiritualmente agli esseri. Essi non hanno da sperare e non hanno da temere; essi hanno da agire” (6).

Non a caso in Grecia, a Roma, in Estremo Oriente e ovunque imperasse la visione tradizionale della religione «la dottrina era nulla o quasi nulla: soltanto i riti erano obbligatori e imprescindibili. L’ortodossia si definiva con essi, non con dogmi; con pratiche, più che con idee: non il non ‘credere’, ma il trascurare i riti era sacrilegium e empietà, asebeia» (7). Nessun rapporto di sentimenti fra l’uomo e gli dèi, «ma quasi un do ut des» (8). Condizione necessaria e sufficiente per ottenere l’efficacia del rito – condizione che vale per ogni pura tecnica – «era che nel rito nulla venisse cambiato» (9). Difficile non avvertire qui echi degli Oracoli caldaici, anche se nell’opera del ’34 Evola non cita gli Oracoli direttamente, ma attraverso i Misteri egiziani di Giamblico (10). La cosa non si deve a uno sfoggio di erudizione – sulla quale, peraltro, nessuno poteva avere dubbi. Il vero motivo è che i Misteri, e per suo tramite gli Oracoli (il poema dell’età di Marco Aurelio al quale lo stesso Giamblico aveva dedicato, insieme ad altri scritti, un ampio commento in ventotto libri), sono il principale manifesto della teurgia, cioè di una visione operativa della religiosità, per molti aspetti simile a quella esposta da Evola nella Rivolta. Un riferimento esplicito alla teurgia, del resto, è presente nella Introduzione e nel commento alla traduzione della Mithrasliturgie (11), che viene interpretata, sostanzialmente, come un’operazione teurgica. Due punti di contatto fra Evola e la tradizione teurgica vanno in particolare evidenziati. Il primo, reso esplicito da Evola, riguarda una delle perplessità sollevate da Porfirio (12). Secondo una pratica corrente della teurgia egiziana i sacerdoti in possesso delle formule sacre potevano minacciare di distruzione gli stessi dèi. Tale prassi, apparentemente blasfema, sanciva in realtà – dice Evola – la raggiunta parità fra uomini e dèi, e quindi l’efficacia del rito e dei simboli sacri adoperati (13). Non diversa è la risposta di Giamblico a Porfirio, alla quale Evola si riferisce esplicitamente.

“Il teurgo, grazie alla potenza dei simboli segreti [synthemata], non comanda più alle potenze del cosmo come se fosse un uomo, ma come se fosse già collocato al rango degli dèi. Si serve di minacce non perché voglia fare tutto quello che afferma, ma perché mediante l’impiego di tali parole vuole insegnare quale e quanta potenza egli possegga grazie alla sua unione con gli dèi, la quale gli è stata procurata dalla conoscenza dei simboli segreti” (14).

L’altra condizione necessaria e sufficiente perché il rito fosse efficace era che nel rito nulla venisse cambiato. Anche su questo punto, la cui importanza è fondamentale, abbiamo ampi riscontri negli Oracoli (fr. 150 des Places: «non cambiare mai i nomi barbari») e nei Misteri di Giamblico. L’efficacia dei ‘nomi barbari’ e l’assoluta necessità di usarli e pronunciarli così come sono stati ricevuti dalla tradizione è ribadita da Giamblico in VII 4-5 (254-60 Parthey) (15). Ma è soprattutto l’ultima sezione del II libro che teorizza l’insufficienza di qualsiasi elemento dottrinale, al fine di ottenere l’unione con gli dèi. A tale scopo solo l’esecuzione appropriata delle operazioni attuate utilizzando simboli inesprimibili può essere efficace. La prova migliore è che la non conoscenza [agnosia] del divino non rende per questo false né le cose offerte agli dèi nel modo giusto né le operazioni della teurgia: infatti non è il pensiero, ma l’azione, che congiunge gli uomini agli dèi (16). Da lettura di questi passi della Rivolta contro il mondo moderno emergono elementi sufficienti, a mio parere, per capire, da un lato, l’importanza del contributo di Evola nell’analisi della religiosità tradizionale – per una visione esaustiva della quale non posso che rimandare di nuovo al ricco e prezioso contributo di Giovanni Casadio; dall’altro l’atteggiamento critico di Evola sia nei confronti delle due versioni moderne della filosofia della prassi, quella idealistica e quella materialistica, sia nei confronti della visione sentimentale, romantica della religione, fatta valere soprattutto da Schleiermacher. Sorvolo su quest’ultima questione, perché il contrasto di Evola con l’interpretazione romantica è più che evidente, e passo direttamente al rapporto di Evola con le filosofie della prassi. Utilizzo a tale scopo le pagine, già citate, di massimo Donà. La critica di Evola all’idealismo gentiliano, in apparenza, sembra un’eco delle critiche di Marx (non a caso richiamate da Donà) alla sinistra hegeliana, vale a dire di pretendere che il superamento della datità alienata possa avvenire solo teoreticamente, solo nella coscienza, e non nella prassi rivoluzionaria concreta. Come scrive Donà, nella visione gentiliana la produzione del mondo, della datità esterna da parte dell’agire puro dell’Io, ha valore solo dal punto di vista conoscitivo, teoretico, in quanto semplice presa di coscienza dell’atto stesso. Nella prospettiva di Evola, invece,

“l’oggetto che appare come altro da noi va realmente trasfigurato, va mostrato in rebus che ciò che appare altro da noi non è affatto altro da noi. L’Io assoluto deve cioè fare la propria assolutezza, e non solo ri-conoscerla, facendosi attività interamente attiva” (17).

Qui Evola (come Gentile prima di lui) incontra il marxismo e la filosofia della prassi. Il mondo non va solo trasformato nella coscienza, nell’idea, va trasformato nella prassi rivoluzionaria. Ma questo a Evola non basta. Infatti, quale che sia la radicalità con cui il mondo venga da noi trasformato, quel che ne risulterà sarà comunque un mondo dell’oggettualità, quindi qualcosa che sarà sempre un altro da noi, tale da limitare la nostra supposta incondizionatezza e assolutezza (nel senso del solutus ab, sciolto da ogni legame, anche da quello che abbiamo prodotto). La soluzione prospettata da Evola, nella ricostruzione di Donà, sta nell’unica trasformazione che è alla radice di tutto: la trasformazione dell’Io. L’Io deve operare una sorta di trasformazione/rivoluzione permanente nei confronti di se stesso e delle sue produzioni, ostentando una incondizionata libertà e una sovrana indifferenza nei confronti degli atti produttivi. Ma non una indifferenza escludente, sibbene una indifferenza includente ogni cosa. Evola citava come sacro antecedente e conferma di questa visione il fr. 45 D-K di Eraclito (‘Per quanto tu proceda,  non riuscirai a trovare i limiti dell’anima percorrendo ogni via: tanto profondo è il logos che la riguarda’). Personalmente ritengo, insieme a Francesco Fronterotta, autore dell’ultima raccolta di frammenti, che il senso del fr. 45 sia un altro, ammesso che sia possibile decifrare l’oscuro Eraclito. Mi torna in mente invece la nozione neoplatonica – ma che trova larghi paralleli nella sapienza orientale, indiana in particolare – dell’agire divino come movimento immobile, gioco, eterno ritorno del non identico nell’identico. La teurgia, nella visione di Evola, ci permette dunque di ristabilire l’identificazione eroica col numen, col numinoso, identificazione che si ottiene attraverso una tecnica rituale che getta un ponte fra l’al di là e l’al di qua. Una volta gettato questo ponte, potremo ricongiungere i due centri, quello dell’Io e quello del divino, raggiungendo uno stato di perfetta autonomia e libertà. Nella lettura di Evola – questo punto deve essere sottolineato – la teurgia viene letta infatti come un’esperienza di libertà. Questo motivo emerge già negli Oracoli caldaici, dove leggiamo al fr. 153 che i teurghi, in contatto con gli dèi, sono liberi dal destino, ovvero dall’heimarmene, la catena ineluttabile di cause ed effetti. La teurgia si conferma così il fondamento metafisico dell’Individuo assoluto di Evola. Ma qui sorge una difficoltà, segnalata soprattutto dal contributo di Romano Gasparotti. Secondo Gasparotti esiste un’antinomia irrisolta, in Evola, all’interno del concetto di Tradizione, al punto che in realtà Evola lavora con due diverse accezioni di Tradizione. La prima è quella di cui ho parlato finora, e trova espressione nella teoria dell’individuo assoluto e nei saggi sull’idealismo magico. La seconda emerge nel momento in cui Evola indica particolari formazioni storico-sociali come espressione della Tradizione e punto di riferimento. Il mondo greco-romano, il sistema indiano delle caste. il medioevo del Graal (su cui vedi le osservazioni molto pertinenti di Casadio) o l’Islam, che dal contributo di Fabio Marco Fabbri risulta particolarmente congeniale al suo pensiero. Sorge qui, come sottolinea Gasparotti, un drammatico interrogativo: come conciliare il ‘dionisiaco’ individuo assoluto senza leggi, distruttore di ogni vincolo, col concetto di Tradizione? L’identità non identica a niente e a nessuno, e nemmeno a se stessa, dell’individuo assoluto, come può diventare un’identità fondata sulla tradizione intesa come fedeltà a leggi e valori dati? Entrano qui in conflitto due fonti del pensiero filosofico di Evola. Da un lato, più che Nietzsche, Stirner, dall’altro Guenon. Gasparotti definisce l’incontro con le dottrine di Guenon un ‘abbraccio mortale’, che condusse Evola a misconoscere le magiche possibilità esistenziali dell’individuo assoluto, rischiando così di smorzare anche il fuoco di Eros, e le potenzialità ancora emergenti nella Metafisica del sesso, o, su un altro versante, quelle insite nell’ideale femminile della tradizione materno-mediterranea (vedi a tale proposito la fine analisi di Claudio Bonvecchio). Io credo che questa tensione irrisolta fra le due visioni del pensiero tradizionale fosse insita da sempre nel pensiero di Evola, e sia l’espressione di una personalità tormentata, perennemente alla ricerca di un’identità impossibile. Quello che conta, parlando della sua eredità culturale, è accertare il risvolto euristico di tale tensione, più che quello normativo. L’importanza delle ricerche di Evola quale storico e filosofo della religione, ad es., risulta fuori discussione, quando viene accertata, come ha fatto ottimamente Giovanni Casadio, prendendo come pietra di paragone problemi concreti del campo di indagine. Questo vale anche per la sua opera maggiore, la Rivolta contro il mondo moderno, la cui importanza, come ho cercato di mostrare, risiede soprattutto nell’analisi delle formazioni socio-culturali del mondo antico. L’analisi del mondo moderno, a mio parere – ma questo vale per tutti i nostalgici della visione tradizionale – ha invece un vizio di fondo. Il mondo moderno è meno moderno di quanto sembra. Due elementi centrali della visione moderna, la centralità del corpo e il disincanto del mondo, sono in realtà antichi. La centralità del corpo è parte integrante della filosofia stoica ed epicurea, e il disincanto è figlio dello scetticismo antico e della sua ripresa in età rinascimentale, ripresa che si prolunga in tutta la filosofia critica degna di questo nome. E a ben vedere la stessa sovrana indifferenza includente dell’individuo assoluto di Evola potrebbe avere matrici scettiche. Come ben sapeva Hegel, tra scetticismo e filosofia esiste un preciso rapporto.

non riuscirai a trovare i limiti dell’anima percorrendo ogni via: tanto profondo è il logos che la riguarda’). Personalmente ritengo, insieme a Francesco Fronterotta, autore dell’ultima raccolta di frammenti, che il senso del fr. 45 sia un altro, ammesso che sia possibile decifrare l’oscuro Eraclito. Mi torna in mente invece la nozione neoplatonica – ma che trova larghi paralleli nella sapienza orientale, indiana in particolare – dell’agire divino come movimento immobile, gioco, eterno ritorno del non identico nell’identico. La teurgia, nella visione di Evola, ci permette dunque di ristabilire l’identificazione eroica col numen, col numinoso, identificazione che si ottiene attraverso una tecnica rituale che getta un ponte fra l’al di là e l’al di qua. Una volta gettato questo ponte, potremo ricongiungere i due centri, quello dell’Io e quello del divino, raggiungendo uno stato di perfetta autonomia e libertà. Nella lettura di Evola – questo punto deve essere sottolineato – la teurgia viene letta infatti come un’esperienza di libertà. Questo motivo emerge già negli Oracoli caldaici, dove leggiamo al fr. 153 che i teurghi, in contatto con gli dèi, sono liberi dal destino, ovvero dall’heimarmene, la catena ineluttabile di cause ed effetti. La teurgia si conferma così il fondamento metafisico dell’Individuo assoluto di Evola. Ma qui sorge una difficoltà, segnalata soprattutto dal contributo di Romano Gasparotti. Secondo Gasparotti esiste un’antinomia irrisolta, in Evola, all’interno del concetto di Tradizione, al punto che in realtà Evola lavora con due diverse accezioni di Tradizione. La prima è quella di cui ho parlato finora, e trova espressione nella teoria dell’individuo assoluto e nei saggi sull’idealismo magico. La seconda emerge nel momento in cui Evola indica particolari formazioni storico-sociali come espressione della Tradizione e punto di riferimento. Il mondo greco-romano, il sistema indiano delle caste. il medioevo del Graal (su cui vedi le osservazioni molto pertinenti di Casadio) o l’Islam, che dal contributo di Fabio Marco Fabbri risulta particolarmente congeniale al suo pensiero. Sorge qui, come sottolinea Gasparotti, un drammatico interrogativo: come conciliare il ‘dionisiaco’ individuo assoluto senza leggi, distruttore di ogni vincolo, col concetto di Tradizione? L’identità non identica a niente e a nessuno, e nemmeno a se stessa, dell’individuo assoluto, come può diventare un’identità fondata sulla tradizione intesa come fedeltà a leggi e valori dati? Entrano qui in conflitto due fonti del pensiero filosofico di Evola. Da un lato, più che Nietzsche, Stirner, dall’altro Guenon. Gasparotti definisce l’incontro con le dottrine di Guenon un ‘abbraccio mortale’, che condusse Evola a misconoscere le magiche possibilità esistenziali dell’individuo assoluto, rischiando così di smorzare anche il fuoco di Eros, e le potenzialità ancora emergenti nella Metafisica del sesso, o, su un altro versante, quelle insite nell’ideale femminile della tradizione materno-mediterranea (vedi a tale proposito la fine analisi di Claudio Bonvecchio). Io credo che questa tensione irrisolta fra le due visioni del pensiero tradizionale fosse insita da sempre nel pensiero di Evola, e sia l’espressione di una personalità tormentata, perennemente alla ricerca di un’identità impossibile. Quello che conta, parlando della sua eredità culturale, è accertare il risvolto euristico di tale tensione, più che quello normativo. L’importanza delle ricerche di Evola quale storico e filosofo della religione, ad es., risulta fuori discussione, quando viene accertata, come ha fatto ottimamente Giovanni Casadio, prendendo come pietra di paragone problemi concreti del campo di indagine. Questo vale anche per la sua opera maggiore, la Rivolta contro il mondo moderno, la cui importanza, come ho cercato di mostrare, risiede soprattutto nell’analisi delle formazioni socio-culturali del mondo antico. L’analisi del mondo moderno, a mio parere – ma questo vale per tutti i nostalgici della visione tradizionale – ha invece un vizio di fondo. Il mondo moderno è meno moderno di quanto sembra. Due elementi centrali della visione moderna, la centralità del corpo e il disincanto del mondo, sono in realtà antichi. La centralità del corpo è parte integrante della filosofia stoica ed epicurea, e il disincanto è figlio dello scetticismo antico e della sua ripresa in età rinascimentale, ripresa che si prolunga in tutta la filosofia critica degna di questo nome. E a ben vedere la stessa sovrana indifferenza includente dell’individuo assoluto di Evola potrebbe avere matrici scettiche. Come ben sapeva Hegel, tra scetticismo e filosofia esiste un preciso rapporto.

Note:

1 – In Georgica III 456. Thilo-Hagen III p. 311: «Maiores enim expugnantes religionem totum in experientia collocabant» [‘Infatti gli antenati, vincendo il timore superstizioso, riponevano tutto nell’azione’].

2 – J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Roma 2010., pp. 87-8.

3 – Ivi, p. 47.

4 – Ivi, p. 73: «i riti [sono] canali attraverso cui si possono cogliere le vie del Cielo». Occorre segnalare che canale [ochetos] è un termine chiave degli Oracoli caldaici, la principale elaborazione filosofica della prassi teurgica nell’età di Marco Aurelio: cfr. frr. 2, 65, 66, 110 ed. des Places.

5 – Ivi, p. 88.

6 – Ibidem.

7 – Ivi, p. 90.

8 – Ibidem. Questa analisi della religiosità tradizionale e dei culti misterici, mitraismo compreso, trova parecchi riscontri in W. Burkert, Antichi culti misterici, Roma-Bari 1991: vedi in particolare pp. 23, 42, 62 («l’unità del gruppo [di iniziati] è stata di azione e di esperienza, non di fede. Non c’è nessun credo»), e più in generale l’intera opera, sulla quale avrò modo di tornare.

9 – Ibidem.

10 – Ivi, p. 89.

11 – J. Evola, La via della realizzazione di sé secondo i Misteri di Mithra, Napoli 2007, pp. 118 e 132. sgg..

12 – I Misteri sono costruiti rispondendo, punto per punto, ai dubbi sollevati da Porfirio nella Lettera ad Anebo sulla teurgia. Va precisato che i nomi di Giamblico e di Porfirio non figurano nei manoscritti, ma l’attribuzione dei Misteri a Giamblico e della Lettera a Porfirio è data quasi universalmente per certa.

13 – J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., p. 89. Cfr. il commento alla Mithrasliturgie: «i simboli, i riti e le formule tradizionali […] hanno un potere evocativo reale»; J. Evola, La via della realizzazione di sé secondo i Misteri di Mithra, cit., p. 135.

14 – De mysteriis, VI 6, 246-47 Parthey, tr. it. Giamblico, I misteri degli Egiziani, a c. di C. Moreschini, Milano 2003, p. 389.

15 – Tr. it. cit., pp. 398 sgg.

16 – De mysteriis, II 11, 95-99 Parthey; tr. it. cit., pp. 180-85.

17 – AA. VV., Julius Evola e la sua eredità culturale, a c. di Gianfranco de Turris, prefazione di Giancarlo Seri, Mediterranee, Roma 2017 pp. 41-2.

(La relazione del prof. Luciano Albanese, tenuta presso la libreria Aseq di Roma, in occasione della presentazione del volume degli Atti del Convegno del 2014, J. Evola e la sua eredità culturale).