di Pietro Cappellari

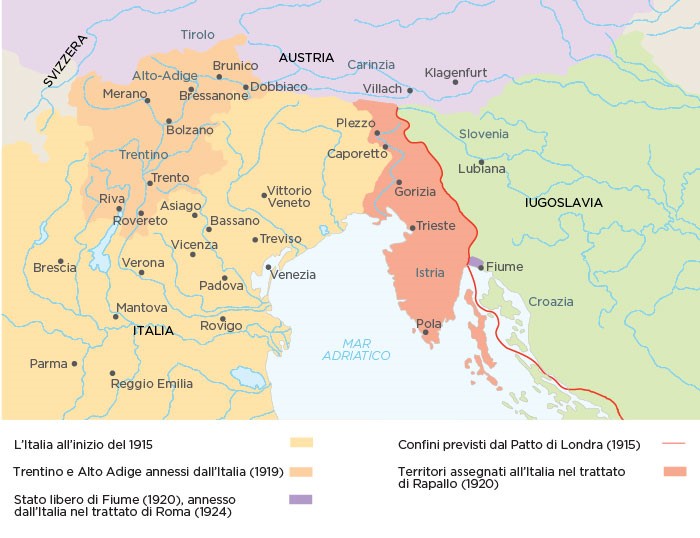

Il 12 Novembre 1920 veniva firmato, in un’incantevole villa di Rapallo, quel trattato internazionale che, per la prima volta nella storia, riconosceva i naturali confini dell’Italia già cantati da Dante, «Sì com’a Pola presso del Carnaro, ch’Italia chiude e i suoi termini bagna» …

Terminava così, dopo oltre un anno e mezzo di discussioni, delusioni e sconfitte, il “braccio di ferro” che aveva opposto il Regno d’Italia alle diplomazie dei nostri alleati francesi ed inglesi, cui si era aggiunto, con tutto il suo schiacciante peso, l’Associato statunitense. Tutti nostri “amici” in guerra, tutti dimentichi del sacrificio di sangue degli Italiani e di quanto già concordato all’atto dell’entrata in guerra. E sì, perché la nostra Nazione, per entrare in quel conflitto che divampava da una decina di mesi – e già aveva sterminato intere generazioni di Europei nel tritacarne delle trincee -, aveva chiesto esplicitamente il raggiungimento del suo confine naturale nord-orientale. Quello che, con una formula semplicistica, era indicato in Trento e Trieste, le due città irredente più importanti di quelle regioni italiane ancora facenti parte dell’Impero Austro-Ungarico.

Ovviamente, l’Italia decideva di scendere in campo contro uno dei più forti eserciti del mondo per vedere coronata la sua Unità nazionale e, nel contempo, assicurarsi frontiere difendibili nel futuro, in grado da costituire da sole una solida barriera contro ogni aggressione esterna. Ma non solo, il sacrificio che si chiedeva alla nostra Patria – e che essa accettava – non si sarebbe esaurito in questi obiettivi. Questo sacrificio avrebbe dovuto elevare l’Italia al ruolo di Grande Nazione, una Nazione in grado di far pesare finalmente la sua politica nel Mar Adriatico e nei Balcani, in Africa come in Vicino Oriente, realizzando così il sogno dei profeti del Risorgimento, che sempre avevano cantato un’Italia in grado di esercitare una “missione” e un “primato” nel mondo. E tutto ciò lo si ritrova, sebbene con una superficialità che disarma, nel Patto di Londra del 26 Aprile 1915. Un trattato con il quale la Francia e la Gran Bretagna, che necessitavano dell’intervento dell’Italia perché assorbisse l’urto delle masse austro-ungariche, riconobbero – tra l’altro – alla nostra Nazione i confini naturali del Brennero a Nord e del Monte Nevoso ad Est, ossia il pieno possesso del Trentino, dell’Alto Adige, del Friuli, della Venezia Giulia, dell’Istria ed anche di una parte della Dalmazia.

Era chiaro a tutti che Trento e Trieste non sarebbero mai valse una guerra contro l’Austria-Ungheria. Un futuro da Grande Nazione sì!

Tuttavia, all’indomani della Vittoria, quando l’Italia si sedette al tavolo della pace, si vide negato tutto ciò per cui aveva combattuto e fu umiliata dai suoi stessi alleati. Questo provocò la reazione della piazza e dei reduci schierati su posizioni “nazionali”, che prepararono il terreno per quella che sarà l’Impresa di Fiume (12 Settembre 1919).

La grave crisi in cui si trovò imbottigliato il Governo italiano – sotto pressione dalle proteste dei movimenti nazional-popolari e travolto dall’agitazione massimalista diffusa in tutto il Paese – parve sbloccarsi nell’Autunno 1920, quando Giolitti decise che fosse venuto il tempo di parare l’offensiva nazionalista in corso, risolvere il problema del confine orientale e stroncare la sedizione fiumana che si trascinava da un anno. E fu il Trattato di Rapallo, con il quale il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni riconosceva sia il confine italiano al Monte Nevoso – e, quindi, il possesso dell’intera Istria all’Italia – sia l’annessione alla Madre Patria di Zara, in Dalmazia.

La Prima Guerra Mondiale poteva dirsi finita. L’Italia era al Monte Nevoso!

Certamente, non poteva che tirarsi un sospiro di sollievo. L’Italia era riuscita a raggiungere i suoi confini naturali… dimenticando, però, tutto il resto!

Certamente, non poteva che tirarsi un sospiro di sollievo. L’Italia era riuscita a raggiungere i suoi confini naturali… dimenticando, però, tutto il resto!

Infatti, se l’Istria era tornata alla Madre Patria è pur vero che tutti i vantaggi ipotizzati all’atto della firma del Patto di Londra erano come svaniti. L’Italia, mentre le altre Nazioni avevano condotto una guerra per il dominio mondiale, aveva semplicemente combattuto la sua Quarta Guerra di Indipendenza. Insomma, un Paese ancora fermo all’Ottocento.

L’Italia liberale, se era riuscita a vincere una guerra lunga e drammatica, contro un nemico determinato e più forte, si era infine dimostrata incapace di gestire la Vittoria, facendosi beffare dai suoi alleati. Il Regno d’Italia era pur sempre la “Cenerentola d’Europa”. E così doveva essere per i Francesi e per i Britannici. Per sempre.

Ma non solo. Non era stata risolta la spinosa questione fiumana. Infatti, Fiume – città alla quale, per superficialità, l’Italia aveva rinunciato durante la stesura del Patto di Londra – non veniva compresa nei nuovi confini previsti dal Trattato di Rapallo, nonostante le proteste che avevano incendiato il Paese e l’occupazione dannunziana che premeva per l’annessione immediata.

Con la firma dell’accordo internazionale, è vero, Fiume non veniva più annessa alla Croazia come era previsto nel Patto di Londra, ma trasformata in Stato Libero e ciò era certamente una nota positiva. Ma venne vista come una soluzione di ripiego, che scontentò un po’ tutti. Ma di più non si poté fare, vista la situazione in cui era finito il Governo italiano che, alla fine, dovette capitolare sulla questione della Dalmazia, ottenendo solo il ricongiungimento alla Madre Patria di Zara.

[Il Ministro degli Esteri italiano Carlo] Sforza aveva potuto destreggiarsi nelle trattative [con i diplomatici slavi] appellandosi ai pericoli di movimenti secessionisti interni al Regno Serbo-Croato-Sloveno, alla pericolosità di d’Annunzio e, soprattutto, poté agire in una posizione di forza dopo che erano stati diffusi i risultati del plebiscito nella Carinzia: gli Sloveni abitanti questa regione germanica, avevano votato in blocco contro l’annessione al Regno SHS, preferendo continuare a vivere in Austria. Uno smacco per lo iugoslavismo, cui faceva seguito la sconfitta alle elezioni del Presidente USA Wilson – il più grande alleato dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni –, la cui stella si eclissava per sempre[1].

Raggiungendo i suoi confini naturali, l’Italia si trovava a gestire anche una numerosa comunità di Slavi che popolavano quelle contrade orientali. Circa 500.000 persone per le quali si apriva un futuro problematico. Infatti, le minoranze – in quell’epoca – si trovavano esposte a due tipi di politica: l’espulsione di massa o l’assimilazione. L’Italia scelse la seconda opzione, evitando drammi e una violenza che quelle popolazioni, in balia degli eventi, di certo non meritavano.

Sebbene i “sogni di gloria” italiani si erano infranti davanti alla spietata realtà, si poteva finalmente voltare pagina. E ben pochi scontenti, osarono passare ai fatti, contestando il risultato ottenuto. Del resto, si era in pieno Biennio Rosso, la rivoluzione bolscevica sembrava alle porte e l’Italia arrancava stritolata dalla crisi economica e dai disordini sociali. Ben altri problemi annunciava il futuro.

Sebbene i “sogni di gloria” italiani si erano infranti davanti alla spietata realtà, si poteva finalmente voltare pagina. E ben pochi scontenti, osarono passare ai fatti, contestando il risultato ottenuto. Del resto, si era in pieno Biennio Rosso, la rivoluzione bolscevica sembrava alle porte e l’Italia arrancava stritolata dalla crisi economica e dai disordini sociali. Ben altri problemi annunciava il futuro.

Tra i pochi che si opposero al trattato vi fu Gabriele d’Annunzio che tuonava dalla sua Reggenza contro la “vile rinuncia”. Ma quell’Italia non avrebbe avuto mai il coraggio di far altro. E il Poeta-eroe non lo comprese, irrigidì la sua posizione, minacciò rivoluzioni, finendo impaludato in quella Fiume che aveva occupato l’anno prima con ben altro spirito, con ben altre speranze. Di lì a poco, Giolitti fece sparare sui Legionari fiumani, sgombrato la città dal sogno dannunziano in quello che passò alla storia come il Natale di Sangue del 1920.

Facevano parte dello schieramento che rifiutava il trattato anche i fascisti fiumani che, il 12 Novembre 1920, non avevano esitato a inviare un telegramma a varie testate giornalistiche in cui si denunciava come il confine strategico del Monte Nevoso era privo di base e di consistenza, senza le posizioni a Nord-Est di Fiume, il possesso del Golfo del Carnaro e dell’Isola di Veglia. […]

Mussolini pubblicò per rispetto del Fascio fiumano il comunicato su “Il Popolo d’Italia”, ma precisò che non cambiava la sua posizione in merito a quanto ottenuto a Rapallo: “Il vero tremendo inganno era la Linea [Wilson] di Monte Maggiore, non quella del Nevoso”[2].

Mussolini, poco poeta ma molto politico, un uomo con i piedi per terra e non con la testa fra le nuvole, giudicò positivamente il Trattato di Rapallo, pur protestando per la rinuncia a Fiume e alla Dalmazia. Sapeva che difficilmente il Governo italiano – quel tipo di Governo, quegli uomini – avrebbe potuto ottenere altro. Il domani avrebbe forse riaperto la questione. E così fu, il 27 Gennaio 1924, Fiume venne annessa all’Italia. Ma non solo. Nel 1941, l’Italia occupò anche la Dalmazia elevandola a Governatorato, un’entità amministrativa provvisoria certamente, legata alle esigenze della guerra in corso, ma che rappresentò un passo importante della politica adriatica dell’Italia. Quella politica abbozzata nel 1915, per la quale erano morti 600.000 Italiani e che era sembrata sfumare per l’incapacità dei Governi liberali di gestire la Vittoria.

[L’Associazione Nazionale Arditi d’Italia] – che pure alla vigilia della firma del trattato aveva vagamente minacciato propositi insurrezionali – considerò accettabile l’accordo di Rapallo sposando la tesi mussoliniana, spingendosi, con un articolo dell’Ardito-sansepolcrista Cap. Piero Bolzon, a consigliare ai Fasci di chiudere con Fiume e con la questione adriatica, per cercare nuovi obiettivi. Era quello che Mussolini, da tempo, stava facendo.

Mussolini, dapprima molto scettico nell’incontro di Rapallo temendo il “rinunciatorismo” del Governo italiano, fu – come abbiamo detto – complessivamente soddisfatto dell’accordo raggiunto, che poneva il confine al Monte Nevoso e scongiurava l’annessione di Fiume al Regno degli Slavi. La Nazione – scriveva Mussolini – aveva bisogno “moralmente, economicamente, politicamente, fisiologicamente bisogno di pace” per “riprendersi, per rifarsi, per incamminarsi sulle strade della sua immancabile grandezza”. Non risparmiò critiche alle posizioni intransigenti dei nazionalisti romani “fermi al 1914”, che non si erano accorti come, nel fra tempo, il mondo era cambiato e che bisognava guardare oltre l’Adriatico, cioè al Mediterraneo, “nel quale le possibilità vive dell’espansione italiana sono vivissime”. Sebbene si dovesse considerare “dolorosissima” la rinuncia alla Dalmazia, non bisognava disperare, perché se la generazione del tempo aveva dato i confini al Brennero e al Monte Nevoso, se questa generazione aveva salvato all’Italia Fiume e Zara, “quella che verrà dopo di noi farà il resto” (si trattò di parole profetiche se si pensa che, nel 1939, si ebbe la fusione delle Corone d’Italia e d’Albania e, nel 1941, la Dalmazia da Zara a Spalato fu elevata a rango di Governatorato italiano!).

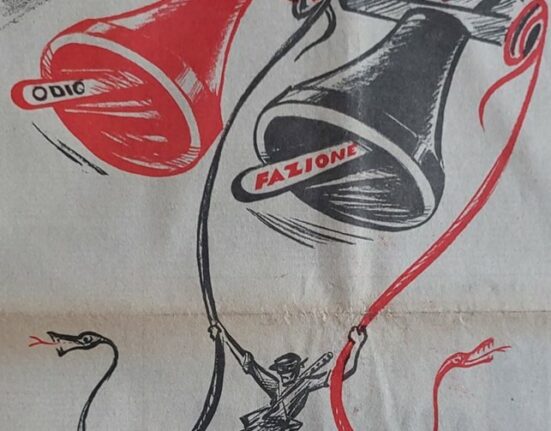

[Secondo Mussolini, dopo il Trattato di Rapallo] i Fasci giuliani dovevano superare la questione fiumana, spostando la loro azione su due obiettivi strategici di importanza primaria: la conquista violenta delle piazze “rosse” e la conquista legale delle amministrazioni dello Stato. Non mancò, comunque, un preciso compito che Mussolini affidò al fascismo giuliano: quello di guardia italiana al Monte Nevoso. Esigenze di politica interna e politica esterna si fondevano, tramutando i Fasci della Venezia Giulia in uno dei più importanti laboratori dello squadrismo provinciale che si stava imponendo – con tutte le sue peculiarità – in Italia[3].

Un monito che non rimase semplice orpello oratorio, semplice consegna verbale:

Il 14 Settembre del 1921, alle prime luci, duecento fascisti triestini davano l’assalto alla cima del Nevoso a traverso “la selva selvaggia ed aspra e forte”. Per diversa via salivano pure da Volosca i Volontari di Ronchi. Andavano su a commemorare il centenario di Dante. L’iniziativa era stata presa dal Fascio di Trieste, che doveva anche sciogliere una promessa fatta un anno prima a Benito Mussolini, quando consacrò il gagliardetto del Fascio: piantarlo un giorno sul Monte Nevoso. La vetta del sacro termine è uno spiazzo breve, coperto di pietre aride, senza un filo d’erba, ma quale freschezza e beatitudine lassù. E che anfiteatro superbo per gli occhi della gente italica. I fascisti piantarono su un mucchio di pietre l’asta del gagliardetto della più valorosa squadra d’azione e ad esso commisero una grande immensa bandiera che si aprì al vento e si volse garrendo verso Lubiana, bianca nel fondo della sua lucente pianura. Poi si disposero intorno ad ascoltare una voce che evocò il Poeta della Patria.

E il destino parve a tutti sicuro[4].

Il Trattato di Rapallo venne completamente dimenticato nel 1945, quando si concretizzarono le mire annessionistiche del Maresciallo Tito. Per gli slavo-comunisti l’Istria, il Goriziano, la stessa Trieste e tutta la regione italiana fino al Tagliamento doveva essere oggetto di conquista. E di pulizia etnica. Grave fu l’accondiscendenza a tali piani del Partito Comunista Italiano, gravissimo l’atteggiamento del Governo Bonomi. Le unità della Repubblica Sociale Italiana rimasero sole a difendere quel sacro confine.

Sfumata l’ipotesi di un intervento militare diretto in Istria del Regno del Sud, col supporto delle Forze Armate della RSI che altro non aspettavano, il Governo Bonomi si trovò in balia degli eventi, di nuovo umiliato, costretto ad abbassare la testa davanti ad una tragedia di proporzioni inimmaginabili.

Se di crimini italiani bisogna parlare, questi consistono nell’abbandono delle terre che furono di Roma e Venezia nelle mani dei titini. Fu così possibile attuare una barbara pulizia etnica in tutta la regione, che terminò con il massacro di migliaia di Italiani e l’esodo integrale degli istriano-fiumano-dalmati da quelle regioni storicamente, culturalmente e geograficamente italiane.

L’art. 241 dell’attuale Codice Penale recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”.

Ecco quali furono i crimini italiani nel Novecento… Crimini per cui nessuno ha mai pagato. Che si devono sommare alle sofferenze che gli esuli subirono in Patria, inflitte dalla violenza dei comunisti, dei socialisti e dei sindacalisti di sinistra che arrivarono a negare ai bambini profughi anche po’ di latte, preferendolo gettare sui binari della stazione di quella Bologna “rossa” … sì, di vergogna! A loro lo Stato italiano negò anche il diritto alla memoria.

A cento anni dal Trattato di Rapallo è giusta una riflessione per ricordare quanto avvenne in quelle terre, terre italiane, per la cui italianità donarono la vita 600.000 giovani nostri connazionali. Impostare una nuova politica, raggiungere una completa pacificazione nazionale. Una pacificazione che non po’ che passare ritornando, culturalmente parlando, in Istria, a Fiume, in Dalmazia. Ce lo chiede la nostra storia, ce lo chiede chi ha sofferto, che lo chiede chi è stato dimenticato. Ce lo chiede la giustizia.

Pietro Cappellari

[1] P. Cappellari, Fiume trincea d’Italia. Il diciannovismo e la questione adriatica: dalla protesta nazionale all’insurrezione fascista 1918-1922, Herald Editore, Roma 2018, pag. 416

[2] Ibidem, pag. 425.

[3] Ibidem, pagg. 416, 417 e 463

[4] F. Giunta, Il fascismo nella Venezia Giulia, in AA.VV., Nove anni dopo l’armistizio. La Venezia Giulia. Quello che sognammo e quello che è, “Gerarchia”, a. VII, n. 9, Settembre 1927.

2 Comments