di Mario M. Merlino

Dire che Platone è un grande filosofo è qualcosa di troppo banale, nonostante si possa condividere la critica mossagli, ad esempio, da Martin Heidegger nel XX secolo. E, cioè, che il principio di verità genera, attraverso il mondo delle idee con il loro carattere d’essere e vere e giuste e belle, il fraintendimento tra l’essere e le sue manifestazioni, l’esistente. Quel fraintendimento che caratterizza la storia della metafisica. Fino a Nietzsche che è, al contempo, colui che smaschera e distrugge le fondamenta su cui essa si sosteneva, confidando sulla supremazia delle idee contro la mutevolezza imperfezione ‘pallida ombra di sogno’ dell’opinione, e l’ultimo dei metafisici nel momento che, con la volontà di potenza, ne rinnova l’illusione o inganno che sia. Noi, nichilisti, preferiamo l’incerto mondo della sera con i suoi rimandi al tramonto che non il sorgere arrogante del sole e la luminosità piena del giorno. E non per una sorta di identificazione tramonto decadenza perire, al contrario, perché attendiamo l’alba futura quale stupore e magica sorpresa. Forse non è casuale che abbiamo sempre sofferto d’insonnia…

Calma. Nessuna inquietudine o sconcerto o sbadiglio. Non ho alcuna intenzione di costringervi ad una (dotta?) lezione su Platone. Costui, riprendendo l’ironia e il gioco dialettico del suo maestro, si divertiva a mettere alle corde i fragili contraddittori ragionamenti dei sofisti, pugili messi al tappeto dopo aver ricevuto colpo dietro colpo. Quel Socrate tanto poco amato dal padre di Zarathustra che seppe evidenziarne il tratto plebeo e democratico e che, però, si scordò di rilevare come, se il vero appartiene alla dimensione interiore di ciascuno di noi, egli gettava pure le basi sull’inesorabilità della diseguaglianza fra gli uomini. Principio quest’ultimo d’ordine aristocratico, non biologico. E qui mi fermo – lo prometto – perché mi accorgo di farmi prendere la mano dal vecchio vizio della cattedra registro lavagna e gesso…

Allora spostiamo la nostra attenzione verso il Platone scrittore capace di trasferire la parola viva espressa nell’agorà o all’interno dell’Accademia in quella scritta con ardite costruzioni invenzioni rapide immagini e tratti descrittivi ove far svolgere la contesa e l’esito scontato in cui gli odiati da lui Sofisti fanno la figura degli imbecilli mentre furono tutt’altro che sciocchi. Ad esempio nel Fedro che vede Socrate e il suo compagno di passeggiata trovare riparo dalla calura del meriggio estivo all’ombra di un frondoso platano, mentre silenziose scorrono le acque del fiume Ilisso. Fra i rami più alti il canto delle cicale ed ecco irrompere la forza ammaliatrice del mito che dà il via alla discussione sull’origine dell’arte e dell’amore. Furono le cicale esseri umani che, avendo ascoltato l’armonia delle Muse e rimasti da esse incantati, finirono per privarsi d’ogni necessità e, di conseguenza, essi vivono senza nulla abbisognare portando, una volta che l’estate finisce, notizia alle Muse di coloro che, con animo puro, si dedicarono all’arte e, di conseguenza, a quali uomini donare l’ispirazione poetica.

E il Socrate bizzarro che ci viene descritto prima di raggiungere il piccolo gruppo di intellettuali intenti a festeggiare nella sua casa il poeta Agatone e a discettare sulla natura d’Amore da cui il titolo del dialogo, il Simposio, divenuto segno distintivo d’ogni incontro su tema specifico. Il giovane Eros, dispettoso scalzo né immortale né mortale, al di là della saggezza e dell’ignoranza, a cui nulla resiste – ‘che al cor gentile ratto s’apprende’, così Francesca nel V Canto dell’Inferno dantesco. (Una donna descrive a Dante la forza inviolata dell’amore ed è una donna, Diotima, che ha educato Socrate ai segreti d’amore).

Beh, di questo parlerò il 15 febbraio dagli amici dell’a.c. Passepartout a Latina, quindi, nessuna anticipazione perché anch’io, simile a Socrate (bello cioè come un vecchio satiro bavoso!) indosserò la veste dal guizzo folle e vi aggiungerò di mio quella irriverenza, dono questo di Robert Brasillach (chissà, potrei danzare con movenze lascive trasformando le sublimi vette dell’amor platonico in un letamaio da lupanare!)…

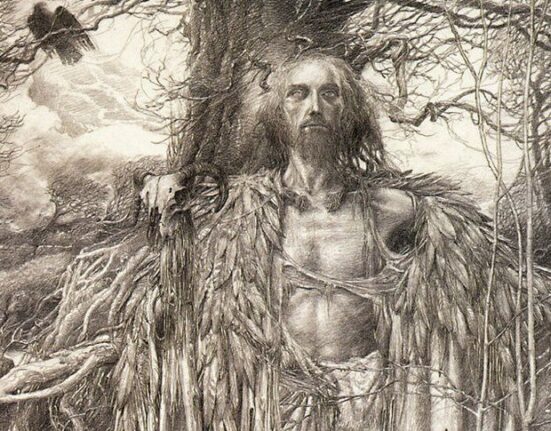

Lo sciatto e ingrato discepolo Aristotele dice che il linguaggio di Platone è un passaggio tra la prosa e la poesia. Ezra Pound, che di queste cose se n’intendeva, accosta l’irrompere improvviso di una sua idea al primo tepore d’aprile, aggiungendo che non si discutono, essi sono poesia. Ciò che l’uomo compie per preservare il proprio nome dalla dimenticanza e il mito, la facile via della persuasione contro i ‘lenti e faticosi percorsi della ragione’, affermazione quest’ultima dal vago sapore illuministico… Nella raccolta di scritti brevi e varii, Albero e Foglia, Tolkien suggerisce che nel fanciullo vi è la visione completa del sapere e che, crescendo, la si perde, venendo soffocata dalla ragnatela di causa effetto nessi e connessi. E il nostro Pascoli: ‘Egli ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, chè ora vuol vedere la cinciallegra che canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccare la selce che riluce… Nulla è più proprio della fanciullezza della nostra anima che la contemplazione dell’invisibile, la peregrinazione per il mistero, il conversare e piangere e sdegnarsi e godere coi morti’. E mi viene a mente, a conclusione, una considerazione del Platone, ormai vecchio ma non domo, nelle Leggi e che io considero straordinariamente felice: ‘L’inizio è sempre una divinità e, finchè abita tra gli uomini, salva ogni cosa’. Aprendo la finestra ogni mattina innamorandomi d’ogni giovane donna alla fermata dell’autobus costruendo i miei libri ed anche queste brevi note per Ereticamente biascicando a voce alta a volte e indifferente se con i capelli lunghi e bianchi vengo additato dai bambini come Babbo Natale e, soprattutto, rimandando a domani l’annosa domanda ‘cosa farò da grande?!’…