Per tre anni i mie piedi pazienti hanno attraversato piazza Don Bosco, nomadismo dei docenti, arrivavo in un quartiere popolar-popoloso di Roma, circa 60.000 ab., la piazza come un Foro, palazzi dell’INPS affacciati su quel vuoto senza scopo, immensa rotatoria del traffico locale. Giravo a curiosare, com’è mio solito, per capire dove fossi allunato, sniffare gli odori dei forni, dei banchi di frutta, peregrinare nei bar annusando il profumo dei corneti, scoprire una tabaccaia felliniana da mozzare il fiato, il mercato rionale o i venditori d’agli e calzini sui marciapiedi. Già, da quest’ultimi scoprii la grande truffa dell’Euro prodiano, comprai a dicembre dei pedalini a 1.000 £, il negozio magrebino era il muretto della scuola, a gennaio il prezzo era di 1 Euro, il doppio, ma i salari erano rimasti in lire. Garcia, allenatore normanno della Roma, dopo un derby vittorioso, affermò “ abbiamo rimesso la chiesa al centro del paese”, bene ovunque io sia andato ho visitato in primis proprio la chiesa, così fu per Don Bosco. Per monumentale retorica salesiana è l’architettura guida del quartiere, non solo, connota di se lo sky line del panorama meridionale di Roma.

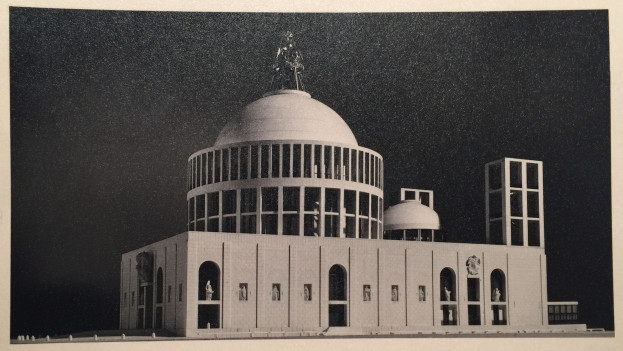

Gaetano Rapisardi, architetto siracusano, migrato pria a Firenze poi a Roma, ne fu il progettista vincitore di concorso nel ’52, era stato il migliore allievo di Marcello Piacentini, forse il più prono per amor delle commesse, visto il potere demiurgico dell’architetto del fascismo ( un’idiozia ) tanto da firmare i progetti delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Giurisprudenza e Scienze Politiche della Città Universitaria. Un piccolo gossip rosa ci vuole perché il Gaetano fu uomo in carriera, nella città del giglio conobbe una delle figlie di Gino Coppedè, sua compagna di corso ad Architettura e Cupido fece centro. Lui giovane laureato rifiutò il posto fisso ( mito di C. Zalone) alla Soprintendenza ai monumenti di Siracusa, per seguir l’amata a Roma piazzandosi a studio, guarda un po’, del futuro suocero passato alla storia per il quartiere eclettico conosciuto col suo cognome.

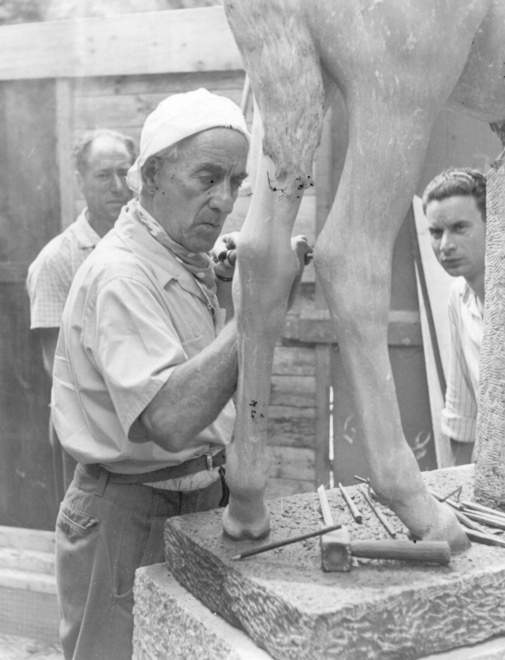

Arturo Dazzi era un predestinato, aveva respirato polvere di marmo fin d bambino, nato nella Carrara della bianca roccia da papà Lorenzo proprietario di un laboratorio per la lavorazione del pregiato carbonato di calcio. Era nato nel 1881, battezzato col nome di William, nel 1888 era già orfano di padre, diceva lui, in realtà il babbo se l’era squagliata negli States cancellando ogni traccia. Il laboratorio implose e fu ceduto a poche lire, il bàmboro, chiamato Arturo, finì nella bottega di zio Nicola a rimboccarsi le manicucce lavorando di scalpello. L’era bravino il ragazzo se a 11 anni mise piede all’Accademia di belle arti della sua città arrivando fino al Diploma nel 1899, sua vocazione la genetica scultura.

L’arte di levare fu la sua professione di fede rispettosa del patrimonio toscano del Rinascimento, i germi dei Pisano, Donatello, Buonarroti lo accompagneranno nel suo stile d’artista devoto al classicismo, forse troppo.

La mimesis del reale era solo uno strumento di caccia dell’osservatore per raccontargli ben altro che la verosimiglianza; Michelangelo fu il primo artista moderno, la forma mandorla del tormento d’animo, espressionismo aspro, tagliente sull’umana condizione o il potere, amara riflessione sulla morte come nella Pietà Rondanini da Dazzi rivisitata, nel 1907, per il sepolcro dei conti San Bonifacio a Padova. A intenderci il marmo ispira grandezza non solo plastica ma di forza interiore, fu questo, a nostro avviso, il mancato 110 e lode dell’Arturo. Il giovanotto era partito col piede del verismo sociale, dagli Eroi del mare, un gesso perduto, che gli valse la vincita del pensionato artistico a Roma dal 1905, a I lavoratori delle Alpi Apuane, a quel bronzo de I costruttori del 1906, di un realismo duro senza indugi al pathos o al lirismo bartoliniano, l’àncora è nel realismo francese e del nostro Vincenzo Vela con una polverina di melo.. L’anno prima del suo approdo romano s’era sposato con la diciannovenne Italia Scopsi della Lia che gli darà due figli: Romano nel 1905, ottimo disegnatore assai apprezzato da E. Oppo, e Renzo nel 1907.

Nella Capitale William (Arturo) colse i suoi primi applausii d’artista, realizza la statua a tutto tondo del Card. G. B. De Luca per il costruendo Palazzaccio di Giustizia di Guglielmo Calderini, una scultura alquanto barocchetta per i vari piani della composizione. Partecipa cum laude al concorso per il fregio dell’altare della Patria da collocarsi sotto il gradone della statua equestre di Vittorio Emanuele II, il temi da lui scelti sono Labor et Amor Patriae. Fu corsa al fotofinish con A. Zanelli che si aggiudicò la commessa, ma l’interpretazione fidiaca del fregio di Dazzi fece comunque scalpore tra i critici d’arte, la porta del consenso s’ era aperta portandogli commesse da privati. Il suo stile si evolve, dal verismo prova senza convinzione il Liberty, schizza il futurismo pur essendo amico di Carrà, lo avvolge un poco la metafisica di De Chirico, ma la nave giusta per il suo marmo è il classicismo arcaico, solido, plastico, grandioso, privo d’orpelli descrittivi. Alle sua prima Biennale di Venezia, nel 1914, viene esposto un altorilievo in gesso raffigurante “Il carro della Vittoria”, enfasi del soggetto, contaminazione stilista da Art Nouveau. Poi si apre la chiusura lampo della Grande Guerra, il nazionalismo ha vinto il suo braccio di ferro col neutralismo socialista, è giunto il tempo che l’arte canti l’Italia e i suoi eroi siano lavoratori o fanti della trincea, si sta apparecchiando quel “ritorno all’ordine” tanto caro a M. Sarfatti nei primi anni Venti. Nascono così il Monumento a Enrico Toti (1919-‘22) posto sul Pincio e il Monumento ai ferrovieri caduti per la Patria (1923) a Villa Patrizi ( Roma), bronzi ellenistici a guardar bene le fonti.

Un saltello indietro adesso, nella Carrara delle botte sonore tra i neonati fascisti e gli anarco-socialisti nel clima di violenza del biennio rosso. Fu un giovane ardito legionario fiumano di nome Renato Ricci a fondare il fascio di Carrara nel maggio del ’21, erano solo un dieci. La reazione della muta dei rossi fu d’aggressione al “nemico di classe” in camicia nera, servo dei padroni delle cave. Ci furono assalti reciproci, schioppettate, morti, fino ai tragici fatti di Sarzana che la dem. storiografia occulta. Ricci l’era in guardiola, un fermo dei Carabinieri seguito agli scontri coi bolscevichi, i camerati accorrono a manifestare uniti per la sua liberazione, i carruba aprono il fuoco uccidendone quattro e ferendone altri. Di ritorno da Sarzana i fascisti vengono aggrediti dai compagni che ne uccisero una decina accanendosi come cani sui loro corpi. Ma i fascisti di Carrara erano tutt’altro che amici dei padroni della cave, era esattamente il contrario se i lavoratori deposero a breve falce e martello per schierarsi con le camicie nere dello squadrista Renato Ricci. Contro “ i baroni del marmo” proclamò lo sciopero generale del 23 novembre 1924 con assemblea nel teatro Politeama di Carrara alla presenza di Benito Mussolini, era quello il fascismo rivoluzionario, “immenso e rosso” amato da Gallian, Viani e M. M. Merlino.

Il carrarese Dazzi dov’era? Non c’era tra gli squadristi, né si conoscono episodi che lo abbiano visto andar d’assalto o menar le mani, lui schivo, quieto, percorreva la sua strada, la sua adesione al fascismo fu da artista consenziente al nuovo vento di grecale, quel classicismo celebrativo era nelle sue corde, un’opportunità professionale oltre che un approdo personale di stile.

Eppure lui, agli occhi del regime, una macchia ce l’aveva eccome, nel 1907 era stato iniziato alla Loggia massonica “Fantiscritti” di Carrara ancor’oggi operante che si era distinta con il suo Presidente nonché sindaco di Carrara Alessandro Bigetti per il censimento delle cave e la tassazione delle rendite bel 1902. Comunque ad Arturo il Notiziario del GOI dell’ottobre 2016 ha dedicato un ricordo dell’artista in occasione dei cinquant’anni della sua scomparsa onorati da una mostra a Villa Torlonia. In chiusura del pezzo si legge: Massone, venne iniziato nella loggia “Fantiscritti” di Carrara.

S’ode il verso del VII canto dell’Inferno dantesco: “ Papè Satan, Papè Satan aleppe…” , odor di zolfo dalle grotte dell’Arte Muratoria assai amata, purtroppo, dagli architetti, ma le fil vert del grembiule massonico tesseva anche quello di Marcello Piacentini, l’arch-leader dell’ars edificandi del fascismo, sorpresi? Post bellum il Marcello si riciclò in fretta e furia, a Sironi celebrarono il De profundis. E’ un terreno d’indagine stimolante, tutto da dissodare per riportare alla luce la storia, ma qui importa solo per capire l’amicizia tra Dazzi e Piacentini iniziata, guarda caso, nel ’22.

Eppure William amava molto i ritratti e gli animali, si prestò invece al gigantismo retorico di Piacentini sfornando lavori di pregio ma anche colossi senza anima, di solo corpo, come il “Bigio”.

La premiere fois con il Marcello fu il fregio per la lunetta del salone centrale della nuova sede della Banca d’Italia firmata dall’architetto. Poi fu un susseguirsi di monumenti ai caduti da Ancona a Fabriano fino all’altorilievo della Vittoria Sagittaria a Bolzano.

Dalla metà degli anni ’20 agli anni ’30 si susseguirono le tappe del suo successo, dalla Biennale veneziana del ’26, alla Mostra d’are moderna di Zurigo dell’anno seguente coincidente con la nomina a Cavaliere di SS Maurizio e Lazzaro, alla vernissage internazionale di Madrid del ‘28 , alla nomina, senza concorso, a docente di scultura all’Accademia Reale di belle arti di Carrara nel ’29. Seguono la partecipazione alla Quadriennale romana del ’31, l’ingresso all’Accademia di S. Luca, la sua presenza alle Esposizioni internazionali di Budapest e Parigi dove si aggiudicò il “Grand Prix” e l’Esposizione mondiale di New York nel ’37, anno boom con l’investitura ad Accademico d’Italia. Ciliegina ante guerra fu la Medaglia d’oro assegnatagli dalla città di Roma per le sue benemerenze artistiche. Ma in questo turbinio di mostre (ne abbiamo citate solo alcune), incarichi, onorificenze il meglio di se l’artista l’avtrbbe dato nei ritratti come nella mimesis zoologica. Prendono ad esempi Serafina o il non finito Ritratto di bambino, la celebre Adolescente il famoso Cavallino del 1928 o il Capriolo morente presentato alla Prima mostra de “L’animale nell’arte” svoltasi nelle sale al giardini zoologico di Roma nel marzo del ‘30 ( Doc. dell’Istituto Luce ) e altre opere in libertà compresi i dipinti.

Fu artista con più maschere, classica, epica per le opere pubbliche monumentali, intimista per gli occhi coi quali indagava curioso persone o animali con calma serena come quando, lasciati trapani e scalpell,i si sedeva a dipingere i suoi quadri. Ecco la sua pittura era il “riposo del guerriero” a Forte dei Marmi, paesaggi meditati della Versilia, nature morte ricche di colori, alla Cézanne, studio di nudi femminili ( ma senza l’eros di Modì ), scene campestri e gli animali toscani come i buoi di Fattori.

Scontato che dell’artista si rivaluti il suo percorso intimista, recuperandone il verismo

introspettivo dei soggetti, quasi un’amara riflessione sull’essere e il dover essere per la retorica del regime. Villa Torlonia ne aveva celebrato l’umanesimo, retaggio genetico, per un toscano che guarda al Quattrocento, mimetizzando se non addirittura sezionando il Dazzi indagatore della realtà come unica Musa ispiratrice ( Caravaggio fé lo stesso senza scomodare Courbet) dal Dazzi rètore del Fascismo. Chi ha sfiorato l’arte con le proprie mani sa che questa è un’operazione chirurgica alla testa che conduce alla sua morte dell’artista.

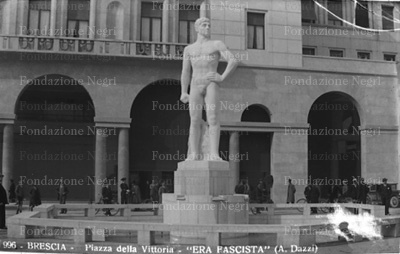

Arturo per noi è soprattutto grandezza, d’altronde il marmo questo gli aveva insegnato, è quella che leggiamo nella sua collaborazione all’Arco della Vittoria di Genova del ‘31, architetto Piacentini, bassorilievi del nostro. Quei fregi raffigurano tutte le armi combattenti nella I Guerra mondiale distribuite secondo orientamento, tra i bersaglieri compariva il ritratto di Benito Mussolini poi abraso dall’iconoclastia della Resistenza. Poi c’è quel “Bigio” alto 7 m e ½ in marmo di Carrara, piazzato a Brescia su una fontana a Piazza della Vittoria per celebrare i 10 anni dell’Era fascista ( nome del colosso ), rimosso a furor di partigiani nel ‘45 e nascosto in un magazzino comunale ( così ha fatto la mostra su Dazzi a Villa Torlonia). Il soggetto è un giovane palestrato, un atleta, totalmente ignudo, gambe ben salde a compasso in posizione chiasmica rivisitata, testa volta verso sinistra, posa di orgogliosa sfida. Con le debite proporzioni richiama un altro giovane gigante il David di Michelangelo emblema della bellezza maschile, difensore della Repubblica fiorentina di Pier Soderini. Dopo più di 70 anni un comitato cittadino bresciano invoca la sua ricollocazione in sito ma l’ANPI fa buona guardia sui “rigurgiti “ del ventennio, eppur per le sue ciapet tornite, quel fisico d’ Apollo, “il Bigio” è diventato, dicono, un’icona gay.

E veniamo a Guglielmo Marconi, icona del progresso tecnico-scientifico per il regime, Dazzi ne scolpisce un ritratto a stele secondo i canoni della scultura pubblica romana, ma ancor di più viene incaricato di rivestire di pannelli il Monumento a Guglielmo Marconi da erigersi a obelisco nella Piazza Imperiale ( poi G. Marconi ) in occasione dell’EUR del ’42. L’opera gli fu commissionata personalmente da Mussolini nel ’37, verrà ultimata solo nel 1959 tra tante interruzioni, dovute agli eventi bellici, ma anche ripensamenti dell’artista, ostracismo nei suoi confronti. L’obelisco è alto 45 m, realizzato in cemento armato, simbolicamente ricorda l’antenna radio di Marconi, l’opera restò nuda fino alla fine degli anni ’50 poi con l’avvicinarsi delle Olimpiadi romane del ’60 si decise finalmente di cucirle sopra l’abito di 90 pannelli realizzati da Dazzi con la storia dell’invenzione del fisico bolognese che affratella tutti i popoli del mondo anzi tutta la Natura narrata in Canti come in un poema medioevale moderno.

La guerra segnò il punto di non ritorno, inutile girarci intorno, Dazzi si rintanò prima ad Orbetello poi nella sua villa a Forte dei Marmi, fu depennato dal nuovo elenco degli artisti prono-affidabili, di quelli riciclati per il riuso. Unica forte eccezione la stele di Marconi ultimata grazie alla mediazione determinante della famiglia del fisico felsineo. il Mausoleo a Ciano restò logicamente incompiuto, precipitando nel degrado, anche le formelle per le porte di bronzo di S. Pietro furono scartate,quell’ artista era troppo compromesso col fascismo anche nello stile, perciò si stese la coperta del silenzio. Furono anni di depressione, malattia spezzati da frammenti di gloria ( cattedra di scultura all’Accademia di Carrara (’48-’50), timida Biennale di Venezia nel ’52 con ritratto ligneo di C Malaparte spregiato dallo scrittore, qualche commessa privata e molta pittura. Ma proprio il miglior allievo di M. Piacentini, Gaetano Rapisardi, si ricordò di Arturo per decorare la facciata della Basilica di S. Giovanni Bosco nel quartiere Tuscolano, era il 1958.

Da ex allievo dei Salesiani, mi sentivo un po’ a casa visitando il tempio, dal sagrato l’occhio mi cadeva sul Don Bosco di Dazzi, gli angeli disegnano una mandorla simbolo mistico della resurrezione, si aprono scoprendo il corpo gigante del Santo che forma una croce, ha passato la morte ed ora è investito dalla luce divina, tutto si è compiuto. La gerarchia delle figure ci ricordano la scultura popolare romana ma anche la bottega dei Pisano, una lezione di classicità in chiave moderna, è la firma dello stile di William (Arturo) Dazzi.

Emanuele Casalena

Bibliografia:

Dizion. Bolaffi degli scultori ital. moderna Torino 1972, p. 110.

- A. Picone Petrusa, Dazzi Arturo, Dizionario biografico degli Italiani, Vol 33, 1987, Enc. Treccani.

A.V.Laghi, Arturo Dazzi scultore e pittore. introduzione di Antonio Paolucci, Cassa di Risparmio di Carrara : Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Ospedaletto, Pacini, 2012.

Federico Giannini, Arturo Dazzi:una mostra per recuperare un artista condannato dalla storia,Rivista online Finestre sull’Arte, 2017.

Carlo Franza, Arturo Dazzi lo scultore fascista che rese grande l’arte italiana,Blog Il Giornle, 16 ott. 201.

Gioela Massagli, Arturo Dazzi ( Carrara 1881- Pisa 1966 ), Art Studio.