Parlando di Atlantide in due dei suoi dialoghi, “Timeo” e “Crizia“, Platone definisce la faccenda «…una strana storia che, d’altra parte, è di certo vera»; infatti, la data indicata dal filosofo (9.570 a.C.) coincide con uno dei periodi alluvionali che chiusero in modo traumatico l’ultima Era Glaciale.

L’Ateniese racconta di essere venuto a conoscenza della terra inghiottita dalle acque «in un singolo giorno e notte di disgrazia» attraverso le memorie del giurista Solone (615-535 a.C.), il quale, durante un viaggio d’istruzione in Egitto avvenuto un paio di secoli prima, aveva ascoltato dalla bocca del venerando Sonchis, sacerdote di Sais, la storia di una remota terra ubicata “oltre le colonne d’Ercole” da cui sarebbe stato possibile raggiungere altre isole, e “da esse, l’intero continente opposto che circonda quello che può essere a ragion veduta definito oceano”.

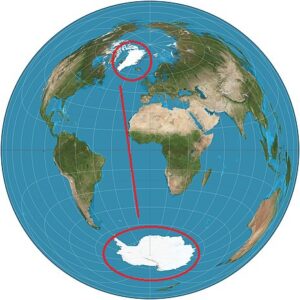

Ora un mare può anche circondare un continente, ma com’è possibile il contrario? Ambigua appare anche la definizione «continente opposto», la quale, premessa la settentrionalità dell’osservatore, offre due letture e un solo risultato: nella dimensione celeste «opposto all’orso» (Ursa Major e Ursa Minor) significa antarktikós (ἀνταρκτικός) mentre nella dimensione terrestre la geografia azimutale di Lambert, indica l’Antartide come «opposto» alla Groenlandia [immagine 1].

L’idea dell’Atlantide-Antartide può apparire fantasiosa, se non fosse che Platone nel suo discorso cita l’oricalco specificando che “si estraeva dal suolo in varie località dell’isola [di Atlantide] ed era più prezioso dell’oro” (Crizia, 114e), ma che purtroppo di quel misterioso metallo i Greci avevano perso la memoria. Si riferiva al platino, sconosciuto al mondo mediterraneo ma ampiamente utilizzato dalle popolazioni precolombiane del Sudamerica? La cultura ellenica era in possesso di notizie a noi ignote? Conservava il ricordo di un tempo remotissimo in cui l’estremo Sud del mondo era abitato?

Formidabili nel pensiero i Greci erano delle schiappe in geografia, perciò le loro descrizioni topografiche non vanno mai prese alla lettera. D’altra parte, è anche vero che greci insigni come Erodoto e Pitagora ebbero modo di visionare in Egitto numerose mappe e importanti «documenti di fondazione» riguardanti eventi profondamente significativi per la ricostruzione della Storia delle Origini. I tracciati riguardavano per lo più il Mediterraneo e il Mar Nero, ma non mancavano i profili di altre aree del mondo quali le Americhe, l’Oceano Artico e quello Antartico.

Alcuni di quei cartigli furono portati in Europa, penetrarono nelle cerchie iniziatiche medioevali e vennero studiati dall’intellighènzia dell’epoca. Come dimenticare la meraviglia di Dante Alighieri quando nel primo canto del Purgatorio (versi 22-27) guarda a oriente, spinge lo sguardo verso il meridione e osserva lo splendore della Croce del Sud: “Io mi volsi a man destra, e puosi mente / a l’altro polo, e vidi quattro stelle, / non viste mai fuor ch’a la prima gente. / Goder poteva il ciel di lor fiammelle …”

Il poeta sapeva che la Crux Australis, poteva essere osservata (fino a 14.000-12.000 anni fa) da “la prima gente” delle latitudini settentrionali? Conosceva la precessione degli equinozi (vedi anche Inferno, XXVI, 127-9) che rese la costellazione gradualmente invisibile ai settentrionali, riservandone la vista ai meridionali dislocati sotto il 25° di latitudine sud?

A partire da Francesco di Bartolo, o da Buti (sec. XIV), i dantisti esclusero la possibilità che trovandosi in un contesto culturale e geografico europeo Dante potesse conoscere la Croce del Sud, quei versi avevano un valore simbolico e indicavano le virtù teologali (giustizia, fortezza, prudenza e temperanza). Problema risolto.

Ma lasciamo ai letterati le loro beghe interne e torniamo alla geo-antropologia, cioè all’Atlantide di Platone descritta come parte di un continente insulare «più grande della Libia e dell’Asia riunite». Gli atlantidei sarebbero stati abili navigatori in grado di determinare esattamente le coordinate di latitudine (nord/sud) e di longitudine (est/ovest) con strumenti estranei alla bussola, inventata in Cina prima dell’anno Mille. La loro civiltà marittima, continua il racconto, estese la propria influenza fino ai confini dell’Egitto e di certo sarebbe arrivata in Grecia se all’improvviso una tremenda catena di terremoti e maremoti non l’avesse distrutta.

Da quale parte del planisfero dobbiamo guardare? Verso l’Antartide (F. Barbiero, Una civiltà sotto ghiaccio, Editrice Nord, Milano, 2000) oppure all’altra “estremità del mondo …”, verso il Mar Bianco (M. Bulloni, Ho scoperto la vera Atlantide, Armenia, Milano, 2010)?

Riguardo alla prima ipotesi oggi sappiamo che durante l’Olocene (iniziato circa 11.700 anni fa), e comunque fino al 4.000 a.C. circa, la penisola antartica, o Antartide Minore, fu un «continente insulare» relativamente sgombro dai ghiacci, perciò navigabile e persino vivibile. Manca, però, la prova regina. Idem dicasi per il Mar Bianco, le cui acque alla data indicata da Platone erano, sì, entrate nella fase di riscaldamento, ma risultavano ancora troppo fredde e inospitali.

Sgombrato il campo dalle prime due possibilità, ne resta in piedi una terza: l’Atlantico; ma non è il caso di farsi illusioni perché le prove tangibili scarseggiano anche qui, mentre il Pacifico continua a regalare interessanti reperti archeologici nonostante la maggiore profondità dei fondali.

Il continente che non c’è, ma esiste

I sostenitori dell’«Atlantide nell’Atlantico» basano le loro tesi sulle carte nautiche di Marino di Tiro, ovvero dei Fenici che erano i «marinos» (μαρίνος) dell’epoca. Queste mappe cominciarono a circolare sui vascelli dei marinai europei durante la Quarta Crociata del 1204, quando Costantinopoli fu conquistata dai Veneziani, ispirarono molti portolani medievali e finirono sulle scrivanie di eminenti cartografi come l’ammiraglio Piri Reis (1465-1470) e il matematico Finaeus (1494-1555).

Un disegno in particolare, attribuito al veneziano Zuane Pigano (1424) e attualmente conservato in una biblioteca universitaria del Minnesota (la Carta di Pizzigano), mostrava il bacino atlantico con l’Europa e l’Africa occidentali ad est, più le Azzorre, le Canarie ed altre quattro isole (Satanazes, Saya, Ymana e Antilla) unite in una «consistente massa solida».

Certo non si può escludere che le acque basse dell’Era Glaciale abbiano lasciato emergere picchi e altipiani dalla dorsale mediana dell’Atlantico, cioè dalla catena montuosa sottomarina che va dal Polo Nord fino all’Antartide, ma da qui a scorgere in essi un intero continente ce ne corre [immagine 2]. Ciò nonostante alcuni cartografi quattro-cinquecenteschi videro in Antilla il corpo fisico dell’Atlantide di Platone, motivando in questo modo le brame di ricchezza dei navigatori spagnoli e portoghesi, costantemente affamati di nuove terre da divorare.

Quanto detto finora significa dunque che la mitica città fondata dal dio del mare Poseidone non è mai esistita? Si e no. È impensabile che siano nate dal nulla le cinquecento e passa narrazioni tradizionali che ricordano affrante le devastazioni dell’undicesimo millennio a.C., quando al termine dell’ultima Era Glaciale i fiumi e gli oceani tracimarono rovinosamente, distruggendo le strutture in pietra delle più avanzate civiltà del pianeta.

A parte l’Africa, uscita quasi indenne dalle inondazioni scatenate dal ritiro dei ghiacciai wurmiani, in misura variabile tutti i continenti furono colpiti da diluvi, maremoti e terremoti, perciò l’Atlantide di Platone va intesa come simbolo di un numero imprecisato di vittime illustri. Tanti furono i «diluvi» quante le «Atlantidi» cancellate dalla furia devastatrice degli elementi, ecco perché i nuovi strumenti di rilevazione stanno riportando alla luce i loro resti in ogni parte del mondo.

Memorabili diluvi

Un attento studioso di Atlantide come Evola sottolineò la necessità per l’uomo moderno di mantenere il proprio dominio sul Mito, come del resto sulla Storia. Nessuna verità può essere assolutizzata; è un attimo farsi prendere la mano, soccombere alle suggestioni e finire per sposarne le cause.

In un certo qual modo il concetto di «strumentalizzazione funzionale» del mito evocato da Evola ai avvicina alla «teoria dei miti» di Georges Sorel (1847-1922), il quale interpretava il racconto mitologico come veste esteriore di un’idea, o di un concetto. Contemporaneo di Freud, il pensatore francese era però influenzato dalle nuove scienze che interpretavano i miti come altrettante riemersioni dall’inconscio di immagini capaci di formare precisi convincimenti.

Nel complesso si può dire che nessun intellettuale otto-novecentesco abbia riconosciuto l’istinto di conservazione dell’uomo, sminuendo così la sacralità della trasmissione della Memoria celebrata per millenni dalle società preistoriche, tutte modellate ad immagine e somiglianza della Terra che pazientemente registrava, conservava e tramandava gli eventi.

Più vicina al suo (e nostro) passato la cultura ellenica seguì invece le orme degli Avi facendo proprio e trasmettendo ai posteri il ricordo di almeno tre diluvi memorabili (atlantideo, ogigio, deucalionico), episodi oggi confermati dalle ricerche geologiche, oceanografiche e climatologiche.

Un primo poderoso sollevamento dei mari (inondazione atlantidea?) si verificò tra i 15.000 e gli 11.000 anni fa. Migliaia di piccole isole comprese nei numerosi arcipelaghi che rendevano l’Oceano Pacifico un mosaico di terre dentro un mare furono sommerse, così come la piattaforma di Sahul che univa Australia, Tasmania e Nuova Guinea, nonché diverse linee costiere dell’India meridionale, molto più corposa di quanto non appaia attualmente.

Nel complesso i geologi calcolano la perdita di quasi il 15% delle terre emerse, cioè di un’area stimata attorno ai 25 milioni di chilometri quadrati, pari a quella del Nordamerica. Ma non è finita perché intorno agli 11.700 anni fa, crollò il lago Glaciale del Baltico formatosi durante la ritirata dei ghiacci scandinavi. Circa 8.000 anni fa si ruppero invece gli argini ghiacciati del lago Agassiz (nell’odierno Canada settentrionale), liberando in un periodo relativamente breve una quantità straordinaria di acqua dolce che si riversò nell’Oceano Atlantico attraverso il fiume Saint Lawrence. Scomparve in quel frangente la «terra solare» messa da Omero «al di là di Ogigia» e collocata da Plutarco “a cinque giorni di navigazione dalla Britannia, in direzione occidente…”?

In realtà «ogigia» è un aggettivo che significa «primordiale», come osservò Wilamowitz (Wilamowitz-Moellendorff, Cos’è una tragedia attica?, Einaudi, Torino, 2013). Storicamente stiamo parlando dunque della dimensione a-temporale che precedette la Storia, mentre geograficamente si potrebbe volgere lo sguardo verso quella che fu un’isola sparsa tra le Fær Øer, comprese nel Paleolitico Superiore nella vasta area di terre emerse che si stendeva tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia.

La terza inondazione (deucalionica?) raggiunse latitudini più meridionali. Ingrossato dagli eventi alluvionali il Mar Nero (posto fino al 5.000 a.C. in una condizione «lacustre», ad almeno 100 metri al di sotto di quello dei mari salati del pianeta) fece cadere la diga del Bosforo. A sua volta il Mediterraneo investì con forza inaudita la fascia litoranea, i monti della Tessaglia furono fatti a pezzi e l’intera regione, fino all’Istmo e al Peloponneso, venne trasformata in un’unica distesa d’acqua.

Analogamente il Golfo Persico si alzò di tre metri penetrando nell’entroterra per circa 70 chilometri ed andando ad allagare la piana di Sumer, già erosa da episodi alluvionali precedenti. Rispetto agli altri due diluvi quello deucalionico fu forse il meno violento, ma in termini di perdita della cultura i danni furono incalcolabili; vivendo in Scizia, l’iconica coppia Deucalione/Pirra dovette infatti ricominciare tutto daccapo.

Paure ignoranti

Influenzato dal dualismo della cultura iranica Platone giunse alla conclusione che «gli abitanti di Atlantide», da intendersi come i rappresentanti di una sfortunata epoca, se l’erano cercata. La loro fine, insomma, sarebbe stata una «giusta punizione» divina. Un concetto ripreso più tardi dal poeta latino Ovidio, il quale attribuirà all’ira di Zeus, re dei cieli e dio del tuono, il flagello liquido che cambiò i connotati del pianeta. Se i sacrifici e le purificazioni (leggi: i doni alla classe sacerdotale) fossero stati più sostanziosi, nulla di tanto grave sarebbe accaduto.

Impauriti e impoveriti i popoli vollero credere alla narrazione ufficiale, così il senso di colpa divenne il jolly nel mazzo di carte in mano al Potere, che tuttora attribuisce al comportamento dissennato dell’uomo qualsiasi evento geologico e/o meteorologico. Diecimila anni di trame astutamente intrecciate hanno sconfitto l’evidenza dei trend climatici, sui quali incidono innumerevoli fattori come ad esempio la posizione della Terra nella galassia, le variazioni cicliche più piccole nell’orbita terrestre, le correnti oceaniche, i mutamenti nelle emissioni solari e via dicendo. L’uomo ha la facoltà di distruggere se stesso, cioè di avvelenare l’ambiente in cui vive e morire anzitempo, per il resto può solo sperare di trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

Per esempio Deucalione e Pirra, o chi per essi, sarebbero morti come tutti gli altri se il destino non li avesse fatti nascere dentro un’«arca geografica» naturale come l’Eurasia, cioè in un’area ricca di «rifugi climatici», il più grande dei quali, conosciuto con il nome di Rifugio Pontico, copre tuttora un’area di circa un milione di chilometri quadrati, dall’Europa orientale alla Russia, fino al Kazakistan.

Nonostante la perdita di molte specie di megafauna avvenuta nel passaggio dal Pleistocene all’Olocene, circa 10.000 anni fa, gli abitanti della steppa pontica ebbero la fortuna di potersi rialzare ri-avviando le tecniche agricole, l’allevamento e l’aggregazione sociale. A sedare le paure pensarono le nuove religioni, le quali impugnando l’arma dei sensi di colpa crearono una ragnatela di relazioni intimidatorie basate sulla fragilità e sull’insicurezza collettiva. Da quel momento in poi, fu tutto un mea culpa.

Ma, forse, non c’era scelta. Nei frangenti peggiori è inevitabile proteggere l’Io anche a costo di rimetterci tutto il resto, scadere nella mediocrità, confondere i motivi che rendono la vita degna di essere vissuta, nonché dimenticare che solo un sano spirito di lotta può migliorarla.

“Propter vitam vivendi perdere causas”, diceva Giovenale; e siccome negli ultimi diecimila anni non siamo affatto cambiati, la tragedia di Atlantide ci riguarda da vicino. Un tempo il Potere prometteva ai bravi ragazzi il paradiso mentre oggi offre l’accumulo dei punti sulla tessera dei crediti sociali, ma la sostanza è sempre la stessa.

Come si esce dal circolo vizioso? Ben nascosto nella jungla del proprio onorevole passato come il soldato Hiroo Onoda l’occidente collettivo dovrebbe per prima cosa farsi un bel bagno di realtà, cioè smettere di vantare una «superiorità» ormai inesistente. Anche basta coltivare emozioni paleolitiche, accettare istituzioni medioevali e confidare in una tecnologia ritenuta «divina» solo perché si è smarrita la cognizione dell’«umano» (E.O. Wilson, L’armonia meravigliosa. Dalla biologia alla religione, la nuova unità della conoscenza, Mondadori, Milano, 2022). Chiunque oggi rimanga fermo immobile come un parafulmine ad aspettare la scossa decisiva, ovvero le mosse altrui, finirà per attirare su se stesso «la giustizia divina»; con la differenza, rispetto al passato, che stavolta non sarà in grado di pararne i colpi.

10 Comments