Come si diceva all’inizio, il libro-atlante di Idrīsī descrive minuziosamente le terre note agli abitanti delle coste mediterranee; ma vede anche salpare imbarcazioni e avventurieri attraverso le fitte nebbie dell’oceano occidentale.

Il Mare Tenebroso descritto da Idrīsī, massa di brume fetenti e acque imprevedibili, è un vasto continente acquatico punteggiato di isole di ogni tipo: settantamila, secondo il geografo maghrebino, perché tra l’emisfero delle acque e la simbologia legata al numero sette vi è un legame diretto.

San Brandano viaggia per sette anni approdando ciclicamente più o meno sulle stesse isole; il Purgatorio dantesco è costituito da sette cornici; nell’Atlantico di Idrīsī ci sono settantamila isole etc.

Non sappiamo se i Mughrarin salparono da Lisbona per visitare tutte le settantamila isole del Mare Tenebroso. Non bisogna essere letteralisti, men che meno rispetto a cose del genere. Nel Libro di Ruggero viene solo detto che l’obiettivo degli otto avventurieri salpati da Lisbona era «sapere ciò che in tale oceano si trovasse e quali fossero i suoi limiti».

Come sappiamo già, i Mughrarin non raggiunsero affatto tali limiti.

Dell’Oceano oggi noto come Atlantico, esplorarono solo alcune isole; tra queste, l’isola delle pecore, dove trovarono «una sorgente d’acqua corrente e un albero di fichi selvaggio» e dove non poterono mangiare delle carni delle greggi perché troppo amare, dovendosi accontentare di ciò che riuscirono a pescare.

Ripartiti, navigarono verso sud per altri dodici giorni, fin quando non giunsero nei pressi di «un’isola che sembrava prospera e coltivata». Abitata lo era di certo, tanto che vennero circondati da imbarcazioni, fatti prigionieri e condotti sulla terra ferma. Dalle finestre del carcere, videro uomini dalla pelle abbronzata e dai capelli fini, biondi e lisci («non crépus», come dice la traduzione francese di Jaubert), nonché donne di «una rara bellezza».

Un uomo, capace di parlare arabo, li interrogò e i Mughrarin gli parlarono delle loro peregrinazioni e disavventure, ma anche dello scopo del loro viaggio.

Appurate le loro intenzioni pacifiche, vennero condotti alla presenza del re.

L’isola era infatti un regno e il sovrano del luogo voleva comprendere chi mai fossero quegli sconosciuti giunti, non annunciati, sulle sue coste.

Dopo una serie di domande e di risposte tradotte dall’interprete, i Mughrarin vennero al punto: «Ci siamo imbarcati per constatare quali fossero i limiti estremi del Mare occidentale».

Di fronte all’ingenua confessione, il re apparve improvvisamente divertito.

Si mise a ridere.

Ordinò dunque all’interprete di spiegare ai Mughrarin quanto segue:

«Mio padre aveva già prescritto a qualcuno dei suoi schiavi d’imbarcarsi su questo mare e loro lo percorsero in largo, per un mese, fino a quando non gli venne a mancare del tutto il chiarore del cielo, e furono obbligati a rinunciare a questa vana impresa».

Il sovrano esclude così la possibilità che si possano mai trovare le estremità dell’oceano di ponente; anche perché, in ogni caso, alle sue estremità «il giorno non è mai visibile».

****

Al levarsi del vento occidentale, i Mughrarin vennero bendati e imbarcati, per venire trasportati sulle coste berbere; sbarcati quindi presso Safi, sulla costa dell’Estremo Occidente maghrebino, spossati dalla navigazione e dagli stenti.

Lì incontrarono gente del luogo che indica loro la strada per tornare verso Lisbona. Uno dei berberi disse loro che, da Safi, sarebbero occorsi almeno due mesi di viaggio per raggiungere Lisbona; un altro berbero, quello che sembrava il più distinto tra loro, pronunciò allora la compassionevole espressione «Wasafi» (così la trascrive il traduttore francese Jaubert).

Tale interiezione sembra voler dire qualcosa di simile all’italiano ahimè; essa viene infatti tradotta con «hélas!» nella traduzione francese; ma il significato letterale di «Wasafi» è in realtà qualcosa di simile a «oh mio dispiacere!» oppure anche «oh mio rammarico!»; con essa, s’intendeva dunque accompagnare il proferimento di una notizia dolorosa.

Secondo quanto si legge nel Kitāb Rujār, proprio dalla stessa forma Wasafi, pronunciata all’indirizzo dei Mughrarin, sarebbe derivato il nome della città di Safi, che, come ricorda lo stesso Idrīsī, era «il porto dell’Estremo Occidente», ovvero il porto più a occidente di tutto il Maghreb.

Tale etimologia è certamente evocativa, ricca di significati e confluenze semantiche; oggi si è però soliti fare risalire il nome della stessa città – chiamata Asfi dai suoi abitanti – alla piena delle acque, o alle acque alluvionali, dalla radice berbera Sefi o Asefi, forse con riferimento al vicino fiume Tensift oppure alla millenaria e veemente presenza dell’Oceano di fronte alla città.

****

La storia degli emissari del re inviati a sfidare l’ignoto di ponente, così come viene raccontata ai Mughrarin nel Libro di Ruggero, suona come un’enigmatica rievocazione; ma anche come un monito piuttosto chiaro, una sorta di parabola lanciata agli esploratori dalle facili illusioni.

Nel libro di Idrīsī, essa s’impregna anche delle profondità che si aprono sul limine tra geografia e simbologia. Viene forse affidata ai Mughrarin perché costoro hanno avuto sì la spavalda incoscienza di sfidare il mare oscuro, ma non hanno neanche dimostrato quella protervia suicida di chi sconosce l’allusione salina propria dei detti che forano le apparenze.

Dopo aver conferito con loro, il re della misteriosa isola prima gli esprime la propria benevolenza; dopo li rimanda in prigione.

Verranno liberati poco tempo dopo.

La storia narrata dal re sembra celare indizi preziosi sulla visione medievale dell’Oceano occidentale. Il Libro di Ruggero enfatizza, con la fulminante epopea dei Mughrarin, una testimonianza preziosa sugli antichi viaggi attraverso il Mare delle tenebre e, in genere, sulla ricerca di qualsiasi confine, sia esso geografico, esistenziale o spirituale.

Una ricerca che si pone costantemente ai limiti tra possibile e impossibile, umano e sovrumano, necessità del limite e sparizione dello stesso, geografico e simbolico.

La storia dei Mughrarin prospetta la notte eterna in cui rischiano di inoltrarsi coloro che veleggiano verso ovest. Tali traversate, più che sprofondare in gorghi voraci o venire divorate da squamati mostri famelici, sembrano infatti, molto più semplicemente, destinate a debordare in una regione dagli orridi crepuscoli, dove presto o tardi «verrà a mancare il chiarore del cielo».

Perché procedendo al largo verso l’Occidens si procede nella direzione del tramonto; e, secondo la concezione geografica di Idrīsī, chiunque si avventuri su tale rotta, sia anche nel tentativo di constatarne i limiti, non potrà che consegnarsi a una notte e deriva perenne, in una regione acquatica priva di confini perché priva della luce necessaria a stabilirli.

Viaggiare solo ed esclusivamente verso occidente vuole dunque dire viaggiare verso l’oblio dell’oriente; ovvero in senso opposto all’aurora nascente, antidoto efficace contro ogni disperazione.

Su tale rotta, sarà pertanto fatale imbattersi prima o poi in una qualche forma di notte senza fine: senza fine solo nella misura in cui la sua fine coincide con la disintegrazione di colui che viene ad esplorarla.

Tale intuizione, nella sua semplicità, può trovare innumerevoli interpretazioni; la più immediata essendo la rievocazione del disorientamento e delle sue più nefaste conseguenze, dal momento che non vi è oblio peggiore di quello che viene a ricercare e sancire un limite fittizio.

NOTE

Il «Come si diceva all’inizio» si ricollega all’omonimo Prologo già pubblicato su questo sito:

Attraverso il Mare Tenebroso. Prologo – Gianfranco V. Strazzanti

Le edizioni di riferimento del Libro di Ruggero di al-Idrîsî sono le seguenti: La première géographie de l’Occident, a cura di Henri Bresc e Annliese Nef, traduzione di Pierre Amédée Jaubert Flammarion, Parigi, 1999 (in part. pp. 267-269); la traduzione integrale e originale dello stesso Jaubert che si trova in Géographie d’Édrisi, Tomo II, Chez Arthus Bertrand, Libraire de la Société de Géographie, Parigi, 1840 (in part. pp. 26-29).

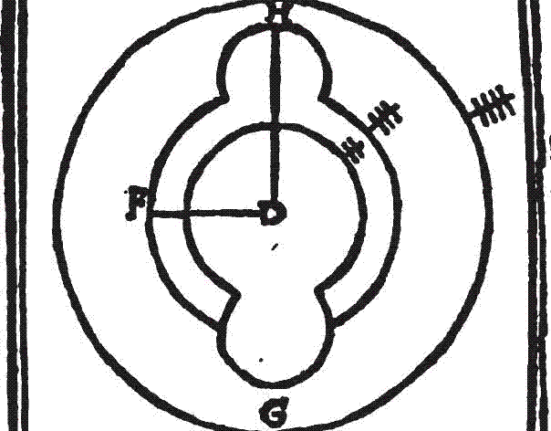

Copertina: Tabula Rogeriana, nord-ovest della penisola iberica.

Attraverso il Mare Tenebroso. Epilogo è tratto da Geografia medievale e smarrimento contemporaneo.

L’opera integrale è gratuitamente disponibile al seguente link:

https://www.academia.edu/126814164/Geografia_medievale_e_smarrimento_contemporaneo

oppure

https://ignotascintilla.wordpress.com/2025/01/05/geografia-medievale-e-smarrimento-contemporaneo/