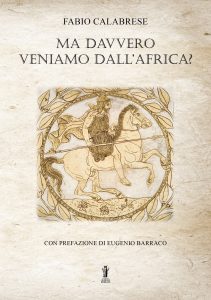

Come avevamo concluso nella prima parte di questo commento al libro “Ma davvero veniamo dall’Africa” di Fabio Calabrese, i dati del genoma umano evidenziano una chiara separazione tra gli africani da un lato e tutte le altre popolazioni dall’altro. Dicevamo che una possibile spiegazione di tale netta biforcazione potrebbe essere motivata da almeno due ragioni, ovvero un diverso ancoramento geografico dell’albero filogenetico mondiale, ed una certa eterogeneità dei substrati che Homo Sapiens incontrò nella sua prima colonizzazione planetaria.

Il primo punto, in pratica, va nella stessa direzione che in precedenza avevamo anticipato sul caso particolare degli alberi mitocondriali e, partendo da assunti logici diversi da quelli del tasso di mutazione unico e costante, sulla possibilità di collocarne la radice primaria in Eurasia e non in Africa, con l’ovvia conseguenza di una diversa mappatura delle migrazioni umane intercontinentali. A questo proposito, giustamente Calabrese segnala la ricerca condotta da Maria Matinòn-Torres, paleobiologa del Centro Nazionale di Ricerca sull’Evoluzione Umana di Burgos (Spagna) sulle corone dentarie delle popolazioni mondiali, che suggerirebbe un’origine umana non africana ma eurasiatica. Inoltre, in questa stessa direzione, possiamo aggiungere anche la teoria del professor Úlfur Árnason dell’Università di Lund in Svezia, che ha proposto un’ipotesi “Out of Eurasia”, in sintesi OOE (nota 47) la quale, pur condividendo gli stessi presupposti evoluzionistici della OOA, è in ogni caso di grande interesse in quanto testimonia come le evidenze molecolari e paleoantropologiche possono essere coerentemente lette anche in contesti interpretativi non necessariamente afrocentrici: il che, per inciso, fa il paio con l’onesta ammissione di Guido Barbujani sul fatto che il nudo dato genetico può prestare il fianco a fin troppe ipotesi e troppe possibili spiegazioni, tutte ammissibili in linea teorica, ma di per sé non è sufficiente a delineare in modo univoco una storia umana, perché necessita di una teoria di più ampio respiro all’interno della quale può essere utilmente collocato (nota 48). Comunque Árnason, in estrema sintesi, sostiene che già la sola presenza delle forme Neanderthal e Denisova in area eurasiatica, e la loro assenza in quella africana (sia in termini paleoantropologici, sia come frequenze molecolari negli odierni subsahariani), costituisca un importantissimo elemento per sostenere che anche l’area di origine della specie “sorella”, Homo Sapiens, dovrebbe essere collocata negli stessi quadranti (nota 49). Árnason rileva inoltre come la prospettiva OOE spiegherebbe molto meglio dell’OOA la presenza in Asia Orientale, fin da tempi estremamente antichi (ricordavamo in precedenza i ritrovamenti cinesi), di esseri umani quasi identici a quelli delle popolazioni attuali, nonché l’interscambio genetico avvenuto tra Sapiens e Neanderthal più di 200.000 anni fa. Secondo la OOE, in tempi molto remoti alcuni gruppi Sapiens si sarebbero staccati dalla popolazione primaria eurasiatica per migrare in Africa, costituendone la prima ondata colonizzatrice, oggi riconoscibile nei Khoisan (fondamentalmente Boscimani ed Ottentotti) e, forse a breve distanza, nei pigmei Mbuti; in tempi ancora successivi potrebbero invece essere giunti nel continente nero gli antenati di gruppi quali gli Yoruba afro-occidentali. Il tutto attraverso percorsi geografici diversificati, dallo stretto di Bab el Mandeb (tra Yemen, Gibuti e Somalia) alla penisola del Sinai. In effetti, anche a prescindere dalla teoria OOE, va detto che altri autori hanno contemplato la possibilità di massicci ingressi di gruppi eurasiatici nel continente nero (nota 50) i quali, tra circa 70.000 e 40.000 anni fa, potrebbero aver rappresentato un importante fattore (ma, come vedremo, non l’unico) alla base della forte eterogeneità molecolare africana (nota 51). Ricordiamo che si tratta di ipotesi tutte compatibili con le frequenze rilevate, se è vero che Cavalli Sforza non può esimersi dal riconoscere – similmente a Barbujani – come gli alberi filogenetici elaborati, evidenziando la netta separazione tra le popolazioni africane e quelle extra-africane, non dicono se i primi uomini fossero africani e si diffusero verso l’Asia o viceversa (nota 52). Inoltre, un recente studio (nota 53), elaborato con un nuovo approccio metodologico ed algoritmi induttivi particolarmente sofisticati, rivisita ancora più a fondo le implicazioni genetiche della teoria OOA II e, nelle analisi dei ricercatori, la biforcazione in area subsahariana tra africani e non africani viene valutata come solo una delle varie possibilità all’esame, non necessariamente quella più parsimoniosa in termini statistici e dai percorsi logici più immediati rispetto ad altre aree geografiche. Ma se in ogni caso è accertato, come dato generale, l’esistenza di due grandi blocchi genetici separati, abbiamo visto che tale evidenza non risulta spiegabile unicamente attraverso l’ipotesi di un’età più elevata degli africani, e quindi di una loro ancestralità rispetto a tutti gli altri, ma anche con una diversa posizione della radice e delle “fissioni” avvenute nel corso della storia umana; inoltre, è sicuramente contemplabile anche un fattore “fusionale” che, per evidenti motivazioni geografiche, sarebbe dovuto al maggior interscambio genetico intercorso nei millenni tra europei ed asiatici (nota 54) che li avrebbe ulteriormente omogeneizzati, ma che non per questo starebbe, analogamente, a significarne una posteriorità temporale rispetto alle genti subsahariane. Tanto, in definitiva, da far affermare al genetista David Reich che “l’Eurasia è stata un epicentro dell’evoluzione umana capace di rivaleggiare con l’Africa” (nota 55).

Il secondo punto al quale abbiamo accennato sopra, riguarda la diversa “qualità” dei vari substrati che i primi Homo Sapiens incontrarono nella loro colonizzazione planetaria e, aggiungiamo, probabilmente anche la diversa “quantità” di introgressione che ricevette il nostro genoma a seguito dei meticciamenti con quei gruppi. E’ intuitivo pensare che, considerando la combinazione di questi due fattori, dovettero derivarne delle conseguenze abbastanza diversificate per i vari rami della nostra specie. Per la parte eurasiatica dell’umanità, pare ormai accertato che si sia verificato, probabilmente in più riprese, un incrocio con i Neanderthal (nota 56) dai quali avremmo ricevuto un contributo pari a circa il 2-3 % del nostro attuale patrimonio molecolare (nota 57), ma anche un meticciamento con i Denisoviani, però riconoscibile soprattutto nelle popolazioni papua-melanesiane, il cui genoma sembrerebbe contenere fino al 6% di frequenze non Sapiens (nota 58). Queste due forme umane che, come avevamo visto, Árnason considera “sorelle” – e quindi relativamente prossime – a Homo Sapiens, non sembrano invece aver lasciato tracce nelle odierne popolazioni del continente nero (se non in misura estremamente ridotta, forse mediate dalle migrazioni Sapiens provenienti dall’Eurasia e delle quali si era detto). Ma da ciò non discende che gli africani siano, quindi, dei “puro-Sapiens” – ci si passi il termine – il cui genoma sarebbe rimasto quasi completamente preservato da introgressioni di linee collaterali: infatti, come giustamente ricorda Calabrese, negli ultimi anni è invece emerso un notevole grado di meticciamento subsahariano con un’altra specie (nota 59), sempre africana e non ancora identificata (”fantasma”, com’è stata definita – nota 60) che è stato confermato anche nell’analisi della proteina salivare MUC7. L’impronta genetica di questi “fantasmi” africani si è confermata sempre di più nel corso del tempo, arrivando a quantificare una probabile introgressione fino addirittura al 19% dell’attuale genoma subsahariano (nota 61) ed evidenziando inoltre ulteriori possibili risvolti, come ad esempio il fatto che tali “fantasmi” (probabilmente un ramo residuale di Homo Erectus) devono aver popolato l’Africa da lunghissimo tempo e che fossero derivati – secondo un’ottica evoluzionistica – da uno snodo filogenetico perfino antecedente a quello che avrebbe generato i neandertaliani: quindi risultando, a confronto di questi ultimi, nettamente più distanti dal ceppo Sapiens. E’ abbastanza intuitivo come tali evidenze non siano facilmente conciliabili con la classica formulazione OOA II. Sembra infatti oggettivamente improbabile che questi Erectus “fantasma” non si siano mai prima incrociati con i Sapiens in Africa – che proprio lì avrebbero in teoria dovuto trovarsi, in lenta gestazione, da qualche centinaio di migliaia di anni – dalla quale sarebbero poi usciti completamente privi di tali frequenze (che infatti in Eurasia non esistono), ma ibridandosi con loro solo in tempi relativamente recenti. Più plausibile ci sembra invece l’ipotesi che la rilevante quantità di frequenze “fantasma” assorbite dai primi uomini giunti in Africa – unitamente alla maggiore distanza genetica dallo stock Sapiens rispetto a quello neandertaliano e denisoviano – possa aver indotto la distorsione concettuale di considerare le odierne popolazioni dal genoma più divergente come quelle più arcaiche e quindi ancestrali rispetto alle altre. Tale aberranza molecolare sarebbe cioè erroneamente interpretata, come anticipavamo, in chiave esclusivamente endogena, cioè derivante solo da un percorso molto lungo e “solitario”, logico risultato di un maggior tempo di separazione dal comune tronco umano, mentre in realtà vi è stato, anche e soprattutto, l’incontro con uno stock molecolare molto diverso che ne ha notevolmente “spostato” il centro genetico. Ebbene, qual è l’attuale popolazione africana che più spesso viene considerata quella di derivazione più antica, rappresentata cioè dal ramo più lungo negli alberi filogenetici? Almeno sul versante del DNA mitocondriale, sono i Khoisan (Boscimani ed Ottentotti) dell’Africa meridionale (nota 62) sulla cui posizione di ancestralità, però, Cavalli Sforza significativamente non concorda in quanto troppo distanti dal tipo africano principale (nota 63). Ed anche, nella stessa direzione, ci sembra molto interessante il fatto che il ricercatore Razib Khan, commentando nel suo blog il recente studio “Revisiting the Out of Africa event with a novel Deep Learning approach” (nota 64), ad una precisa domanda abbia espresso l’idea che i Khoisan siano semplicemente il gruppo umano il cui genoma ha incorporato più di tutti altri subsahariani le frequenze “fantasma”, oltretutto in un contesto nel quale tutte le popolazioni del continente sono comunque pensabili come risultato di varie ibridazioni: ecco dunque un nuovo, significativo, modo di inquadrare la posizione filetica dei Khoisan e di spiegare la loro pronunciata divergenza molecolare non tanto nell’ottica di una maggiore antichità accumulata “in solitaria”, quanto piuttosto in quella di un maggiore meticciamento intervenuto con una specie piuttosto distante da noi.

Sempre Razib Khan esprime un’altra interessante considerazione, da leggere in parallelo alla nota di Calabrese sul fatto che l’OOA II, o quanto meno la sua divulgazione popolare, lasci sottinteso (volutamente?) che non vi sia distinzione fra “africano” in senso geografico e “nero” in senso razziale: il genetista rileva infatti come le epidermidi fortemente pigmentate siano state selezionate solo in tempi relativamente recenti e quindi non possono essere considerate ancestrali rispetto a tutte le altre del pianeta. Il punto ci sembra particolarmente significativo, perché più che l’OOA in sé, questo dato va a colpire soprattutto un “immaginario” che quasi sempre, nella persona non specialista, automaticamente si associa al tema delle antiche origini africane dell’umanità. Quindi anche ammesso, per pura ipotesi, che l’OOA possa essere minimamente verosimile, bisogna sottolineare che l’Homo Sapiens eventualmente sbucato fuori dal cosiddetto continente nero, ben difficilmente fosse “nero” egli stesso: almeno non secondo il classico stereotipo che oggi abbiamo delle popolazioni melanoderme subsahariane. Infatti, come opportunamente ricorda Calabrese, i “congoidi” secondo la classificazione antropologica che fece Carleton Coon, rappresentano una specializzazione umana ad “evoluzione tardiva”, molto recente e ben poco “primitiva” (nel senso di “originaria”) (nota 65) la cui presenza in Africa è decisamente poco antica e, nei reperti rinvenuti, non sembra essere anteriore ai tempi mesolitici (nota 66): il che, se ci facciamo caso, in ottica OOA è abbastanza paradossale, perché quello che comunemente viene considerato il tipo umano più rappresentativo della vecchia “Madre Africa”, sembra essere molto più recente, ad esempio, del Cro-Magnon europeo.

E con questo veniamo, nel libro di Calabrese, al nostro continente.

Ritorniamo per un attimo al reperto greco di Apidima 1 di più di 200.000 anni fa: è un ritrovamento del quale possiamo dire che, per le sue importanti caratteristiche Sapiens, stride alquanto con l’idea di un’antica Europa neandertaliana, culturalmente attardata al Paleolitico Medio – e pure cannibale! (nota 67) – che sarebbe stata spazzata via dalla “new wave” del Paleolitico Superiore, portato finalmente da “uomini anatomicamente moderni” di origine africana e dalla pelle più scura. Invece è in continuo consolidamento un quadro cronologico sempre più remoto per il popolamento Sapiens delle nostre terre, come anche dai reperti recentemente rinvenuti nella Valle del Rodano (nota 68) che, con i loro 54.000 anni, contribuiscono ulteriormente, se ancora ve ne fosse bisogno, ad affossare l’ipotesi OOA II di uscita africana recente (50-60.000 anni fa) basata sulle stime – evidentemente irreali (ma al tempo spacciate per solidissime…) – degli aplotipi Y-DNA. In altri termini, per depotenziare l’OOA, non è necessario appigliarsi all’autoctonìa neandertaliana rivalutando e “de-brutalizzando” i nostri, pur ingiustamente, bistrattati cugini: abbiamo già Sapiens europei antichissimi che testimoniano egregiamente la profondità cronologica delle nostre genti. Quella neandertaliana, al massimo, può valere come “traccia molecolare” di un incontro che essi ebbero – ovviamente prima di estinguersi, circa 40.000 anni fa (nota 69) – con i nostri antenati: quindi la testimonianza indiretta di un ininterrotto popolamento Sapiens in Europa che, peraltro, trova anche un’altra significativa conferma. Calabrese, infatti, ricorda giustamente come vari ricercatori abbiano stimato che proprio dai tempi paleolitici deriverebbe la maggior parte del nostro patrimonio genetico: per alcuni fino al 90%, comunque non meno del 65% per altri (nota 70), quindi, oltretutto, riducendo di molto l’ipotesi inizialmente fatta sul “peso” della più recente componente neolitica, entrata nel genoma europeo dal Medio Oriente.

Quest’ultimo dato ci consente di arrivare ad un ulteriore punto sul quale Calabrese giustamente insiste, ovvero la critica, dopo quella alla teoria OOA, anche al mito dell’ “Ex Oriente lux”, secondo il quale la nostra Europa, e le Stirpi che l’abitarono fin dai suoi albori, sarebbero state quasi del tutto prive di una propria originalità creatrice e perennemente in debito culturale nei confronti di influenze orientali. Se è vero che l’arrivo di buona parte di tali influenze venne immaginato assieme a quello, fisico, di immigrati mediorientali, l’ipotesi viene già a ridimensionarsi di molto con il dato sulle radici prevalentemente paleolitiche, in un quadro demografico fondamentalmente “continuista”, del nostro patrimonio molecolare (nota 71). Per quanto, invece, potrebbe esserci giunto da Oriente solo per via culturale – cioè con la semplice trasmissione delle idee più innovative, ma senza migrazione umana – si può osservare che invece sono moltissime le evidenze dalle quali si deduce che, al contrario, l’Europa non ebbe debiti, o ne ebbe pochissimi, verso chicchessia. Andando a ritroso nel tempo, ad esempio, potremmo ricordare l’enigmatico “disco di Nebra” rinvenuto in Germania e datato a circa 3600 anni fa, che è riconosciuto essere la più antica rappresentazione mondiale del cielo archeologicamente attestata. A seguire, l’Europa può vantare il primo utilizzo dei metalli, dal momento che quello più anticamente usato è il rame, e non sfuggirà l’importanza del fatto che le più datate miniere al mondo di rame si trovano a Rudna Glava nella ex Jugoslavia. Da notare anche la totale originalità del megalitismo europeo che la cosiddetta “rivoluzione del radiocarbonio” ha cronologicamente scollegato da ogni possibile influenza mediorientale, regalandoci siti di una forza e di una magnificenza quali Stonehenge, Newgrange, Externsteine che denotano piuttosto un movimento esercitatosi da ovest verso est (nota 72). Ma anche in precedenza si registrano fermenti del massimo interesse: fin dal settimo/ottavo millennio a.c. – cioè quando la civiltà sumera non esisteva ancora – lungo il corso medio e finale del Danubio, erano infatti presenti tutti i fattori che vengono considerati tipici delle grandi civiltà antiche, ovvero un’economia agricola pienamente sviluppata, un’industria tessile e ceramica, una scala urbana di insediamento, reti commerciali ben organizzate e di vasto raggio, solide istituzioni comunitarie (anche se sotto forma di reti tra villaggi e non di uno Stato centrale), probabilmente il prima sistema al mondo di proto-scrittura incisa nell’argilla delle tavolette di Tǎrtǎria in Romania (nota 73). E’ inoltre probabile anche la primarietà delle popolazioni centro-nordeuropee nella domesticazione degli animali da pascolo e nell’impiego del latte come alimento per gli adulti, dato fortemente suggerito dall’altissima tollerabilità al lattosio che il nostro continente evidenzia a confronto con le altre aree del pianeta (nota 74). La stessa cosiddetta “rivoluzione neolitica” che sarebbe arrivata dal Medio Oriente, in realtà non c’è stata (nota 75), o meglio si è diluita in migliaia di anni, perché sappiamo che già tra i gruppi della cultura paleolitica gravettiana, elementi quali la domesticazione del lupo, una certa semisedentarietà e una rilevante economia di produzione / stoccaggio delle risorse (nota 76) accompagnavano popolazioni notevolmente più dense di quanto un tempo ritenuto (nota 77): il tutto, quindi, nell’ambito di una tradizione autoctona europea ben antecedente alla comparsa dell’agricoltura. Che dunque è molto probabile si sia arricchita con elementi sedimentatisi in un lungo arco di tempo e ben al di qua del Bosforo, oltretutto propagandosi soprattutto per via culturale secondo il modello formulato dall’archeologo Marek Zvelebil (nota 78): modello che, sia alla luce delle preponderanti componenti paleolitiche del genoma europeo, sia da un punto di vista prettamente archeologico (nota 79), sembrerebbe nettamente preferibile a quello della migrazione, massiva e demica, “ad onda di avanzamento” proposto da Ammerman e Cavalli Sforza (nota 80).

In questa scia, Calabrese critica giustamente l’ipotesi formulata negli anni ’80 del secolo scorso dall’archeologo britannico Colin Renfrew, secondo la quale i primi portatori delle lingue indoeuropee nel nostro continente sarebbero coincisi con i primi agricoltori neolitici (ma che, come abbiamo visto, possiamo pensare esser stati in numero piuttosto esiguo) provenienti dall’Anatolia: zona che peraltro dovette rappresentare solo la porzione occidentale di un territorio più esteso, comprendente anche il Levante (Siria-Libano-Palestina) e i Monti Zagros (tra Iran e Iraq), dove sarebbe iniziata la transizione da un’economia di caccia-raccolta (paleo-mesolitica) ad una agricola (neolitica). A ciascuna di queste altre due sotto-zone, secondo l’ipotesi di Renfrew, sarebbe riconducibile l’origine di altrettante famiglie linguistiche, ovvero l’afroasiatica (o “camito-semitica” secondo la denominazione più datata) nel Levante, e molto più a est, tra i Monti Zagros, l’elamo-dravidica (nota 81) orientata verso l’Iran ed il subcontinente indiano. Calabrese rileva come, alla tradizionale tripartizione di chiara origine biblica, focalizzata sui soli popoli gravitanti nell’area del Mediterraneo – quindi limitata a Camiti, Semiti ed Indoeuropei – per completare l’antico quadro etnico europeo in realtà andrebbero aggiunti altri due rami, e cioè uno meridionale / mediterraneo (costituito dalle popolazioni “preindoeuropee” di substrato, come ad esempio gli Etruschi, i Pelasgi, i Minoici…) ed uno settentrionale / ugrofinnico. L’osservazione è senz’altro condivisibile e, a parere di chi scrive, questi altri due rami potrebbero anche essere accorpati a quello indoeuropeo, però in un’ottica leggermente diversa, cioè – ci si passi il termine – di “arianità estesa” e in una prospettiva temporale più profonda di quanto ordinariamente considerato per l’etnogenesi della nostra famiglia linguistica. In tale quadro, il gruppo meridionale costituirebbe una ramo deviante “ario-atlantico” secondo le indicazioni di Julius Evola (nota 82) e quello settentrionale, definibile come “ario-uralico”, sarebbe invece più direttamente residuante da una situazione originaria, che, in analogia alle ipotesi formulate, tra gli altri, soprattutto da Björn Collinder (nota 83), presupporrebbe una precedente Urheimat comune ed una parentela filogenetica tra le due famiglie linguistiche (nota 84) che oltretutto destituirebbe di ogni fondamento qualsivoglia ipotesi di origine anatolica (o anche transcaucasica secondo la prospettiva, ad esempio, di Gamkrelidze e Ivanov – nota 85); infine, quella indoeuropea stricto sensu, rappresenterebbe la linea geograficamente centrale e più recente – “ario-europea” – di questa vasta congerie etnica del nostro continente. Ma si tratta di considerazioni che qui sono state solo accennate perché esposte in modo più esteso nella recensione al precedente libro di Fabio Calabrese “Alla ricerca delle origini” (nota 86) dove vengono approfonditi anche alcuni aspetti relativi alla teoria del “Nostratico”, criticata da Calabrese ma che, a parere di chi scrive, potrebbe invece essere parzialmente accettabile sotto delle precise condizioni.

In tale prospettiva – più estesa, articolata ed antica – delle origini indoeuropee, riteniamo che potrebbe quindi trovare posto un diverso modo di inquadrare almeno parte delle genti considerate “prearie”, ma che invece potrebbero aver costituito solo una stratificazione più antica dello stesso ceppo etnico in lenta e magmatica formazione. Nel suo libro, infatti, Calabrese, pur criticando gli studi tesi a negare l’invasione indoeuropea del subcontinente indiano, giustamente rileva anche come la stessa Civiltà della Valle dell’Indo, che secondo la visione tradizionale fu, appunto, “preindoeuropea”, era comunque popolata da genti caucasoidi, certamente non afro-melanoderme e delle quali la stessa lingua non è così scontato fosse di ceppo elamo-dravidico. E’ una direzione di ricerca che ci sembra di estremo interesse e, significativamente, trova l’accordo dello stesso Colin Renfrew, il quale arriva addirittura a contemplare la possibilità che gli abitanti di Harappa e Moheno-Daro parlassero una forma arcaica di Indoeuropeo. In effetti abbiamo già visto che l’archeologo britannico propone per l’Europa un modello simile, facendo cioè coincidere l’indoeuropeizzazione del nostro continente con l’avanzata degli ipotetici agricoltori anatolici e la contemporanea diffusione delle tecniche neolitiche. Ma se per l’Europa tale ipotesi, a nostro avviso, non può essere convincente, forse per il subcontinente indiano la teoria potrebbe avere qualche fondamento in più. In quest’ambito Renfrew ritiene che negli “Inni del Rigveda” non vi siano elementi tali da dimostrare inequivocabilmente che la popolazione di lingua vedica (cioè di ceppo indoeuropeo) sia intrusiva nella regione indiana secondo il quadro classico e quindi contempla la possibilità che la Civiltà della Valle dell’Indo abbia già parlato una lingua indoeuropea arcaica, antenata del sanscrito vedico, giunta appunto nell’area sul modello dell’espansione agricolo-neolitica (nota 87). Ipotesi, ad esempio, da valutare assieme a quella formulata a suo tempo da Hrozny e basata su di una certa similitudine riscontrata fra le iscrizioni rinvenute a Mohenjo Daro e quelle di ambito ittita (nota 88) e sulle più recenti osservazioni che, in chiave opposta, avrebbero invece evidenziato una nettissima differenza, soprattutto nei numerali, che la grafia protoindiana denoterebbe con le lingue dravidiche, tanto da escluderne un rapporto filogenetico (nota 89). Come detto, a nostro avviso tale modello potrebbe essere più convincente in questo contesto rispetto a quello europeo: ciò, perché mentre nel nostro continente vi sono diversi elementi – sui quali, per ragioni di lunghezza, non possiamo soffermarci ora – per collocare l’Urheimat indoeuropea molto lontano dall’Anatolia, direttamente in casa nostra e comunque notevolmente più indietro nel tempo rispetto a quanto proposto da Renfrew, le evidenze sono molto diverse per il subcontinente indiano, per il quale anzi ci troviamo davanti a resistenze di ordine opposto, legate alla ormai radicata idea di un’invasione indo-aria molto recente, situabile appena nel II° millennio a.c. Il tema, semmai, è legato all’ethnos degli agricoltori che in India giunsero da occidente. E’ chiaro che su tale aspetto si possono solo avanzare delle mere ipotesi non sussistendo, per l’età neolitica, iscrizioni decifrabili e quindi collocabili nell’alveo di una qualsivoglia famiglia linguistica. Su questo punto, è lo stesso archeologo britannico a proporre diverse possibilità. Posto che le tecniche agricole sembrerebbero giunte nel subcontinente indiano a partire, come abbiamo visto, dal “lobo” dei monti Zagros nell’Iran occidentale, è evidente che tutto dipende da chi furono gli agricoltori che iniziarono ad espandersi da lì verso oriente. Se si trattò di genti parlanti lingue elamo-dravidiche, come nella prima formulazione di Renfrew (nota 90) è molto probabile che dovette essere questo l’idioma della civiltà di Harappa e Mohenjo-Daro, il che sembrerebbe anche coerente con l’idea, già riscontrata altrove (nota 91) di una provenienza occidentale dei Dravidi. Ma potrebbe anche darsi la possibilità che tali agricoltori iniziali fossero di lingua proto-indoeuropea, e non necessariamente secondo il quadro di Renfrew, nel quale vengono immaginati anche in Anatolia e da lì in marcia verso l’Europa; bensì, esattamente all’opposto, anticamente originari dell’Europa (dove, secondo una prospettiva cronologicamente molto più profonda, sarebbero stati presenti già fin da tempi paleolitici, magari nella loro ramificazione “ario-atlantica” di direzione ovest => est) che sui Zagros avrebbero avuto tutto il tempo per sviluppare quelle tecniche agricole, le quali sarebbero poi servite per espandersi ulteriormente ad oriente ed arrivare fino ad Harappa e Mohenjo-Daro. In questa cornice, il protoelamita attestato nell’Iran meridionale potrebbe non essere stato autoctono, ma sarebbe invece arrivato per via marina solo successivamente alla diffusione continentale delle lingue protoindoeuropee (nota 92) e così anche il proto dravidico: quindi in coerenza, ad esempio, con le ipotesi di Herman Wirth nel quadro del suo “ciclo-sudatlantico” e di una provenienza da una terra occidentale sommersa (nota 93). Ma tuttavia – molto significativamente – Renfrew riconosce di buon grado che questa ipotesi non esclude per forza quella invasionista classica e di indoeuropeizzazione recente, perché il subcontinente indiano potrebbe comunque aver ricevuto in tempi diversi due distinte ondate ariane (nota 94), cioè una più antica, agricola, da ovest ed una più recente, direttamente da nord: ipotesi che in effetti potrebbe rappresentare il miglior compromesso sul tema.

Ma torniamo dalle nostre parti, per concludere.

Inquadrare il tema delle origini indoeuropee in un orizzonte temporalmente più profondo di quello attualmente utilizzato, ci sembra ineludibile. E se, come abbiamo visto sopra, il dato dell’eterogeneità molecolare, di per sé, non è sempre indicatore di maggiore antichità (vedasi il caso dei subsahariani), analogamente, di per sé, non è sempre indicatore di posteriorità temporale l’evidenza di una grandissima omogeneità genetica: ovvero, esattamente quella che noi Europei ci portiamo dentro, come nessun’altra area del mondo può testimoniare (nota 95). Né riteniamo convincente che una analoga, fortissima, omogeneità glottologica – visto che circa il 97% degli abitanti del nostro continente è linguisticamente indoeuropeo, e questo è il quadrante geografico dove, al mondo, vi è il più basso numero di lingue regionali distinte (nota 96) – possa essere stata generata, secondo il quadro tratteggiato da Marija Gimbutas, solo da alcune sporadiche incursioni kurganiche di pochi millenni fa, che ebbero scarso impatto sia demografico che genetico (nota 97). Molto probabilmente la nostra storia è ben più profonda e, per venire alla nostra penisola – visto che giustamente Calabrese tocca anche il tema delle radici italiane – vi è ad esempio chi ritiene che la prima manifestazione di un gruppo italico ormai chiaramente differenziato dagli altri Indoeuropei, potrebbe addirittura essere ravvisabile – in una rivoluzionaria prospettiva “continuista” – già nella cultura epigravettiana di 16.000 anni fa (nota 98). Francamente non sappiamo se ciò possa essere plausibile, ma, per quanto può valere, chi scrive è comunque convinto che le nostre radici etniche vadano in profondità non di millenni, ma di decine di millenni.

E, come ci ricorda il bel libro di Fabio Calabrese, di sicuro non affondano in Africa.

Michele Ruzzai

NOTE

- Nota 47: Bruce F. Fenton – The Out of Europe/Asia & Into Africa Theory of Human Origins – New Paper Calls for Paradigm Displacement – Ancient News – 16/9/2017 – http://ancientnews.net/2017/09/16/the-out-of-europeasia-into-africa-theory-of-human-origins-new-paper-calls-for-paradigm-displacement/

- Nota 48: Carla Castellacci – Il piacere di raccontare – in: Sapere – Ottobre 2004 – pagg. 68, 69; Guido Barbujani – L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana – Bompiani – 2006 – pag. 95

- Nota 49: Trattasi dell’ipotesi Askur / Embla, Árnason, formulata nel 2016

- Nota 50: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pag. 361; Harald Haarmann – Storia universale delle lingue. Dalle origini all’era digitale – Bollati Boringhieri – 2021 – pag. 89; Geraldine Magnan – Alla ricerca di Adamo – Scienza e Vita, n. 7 – Luglio 1998 – pag. 54

- Nota 51: Ancient Admixture into Africa from the ancestors of non-Africans – Biorxiv – 1/6/2020 – https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.01.127555v1.full

- Nota 52: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pag. 176

- Nota 53: Revisiting the Out of Africa event with a novel Deep Learning approach – bioRxiv – 14/12/2020 – https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.10.419069v1fbclid=IwAR31vqju3TLvcWQ02sMUdwhpeocxZ0Cy1xJQmHgDhHmrzvhP2_dyeTEIY0Y

- Nota 54: Gianfranco Biondi / Olga Rickards – Uomini per caso. Miti, fossili e molecole nella nostra storia evolutiva – Editori Riuniti – 2004 – pag. 215

- Nota 55: Giovanni Monastra – Rileggere l’antropologia della preistoria europea – in: “Il mistero dell’Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970”, Julius Evola, a cura di Alberto Lombardo, postfazione di Giovanni Monastra, Quaderni di testi evoliani n. 53, Fondazione Julius Evola, 2020 – pag. 154

- Nota 56: I geni dei Neanderthal che sono in noi – Le Scienze – 29/01/2014 – http://www.lescienze.it/news/2014/01/29/news/geni_neanderthal_uomo_moderno_mescolamento_ibridi_malattie_sterilit-1987737/ ; Molto Sapiens, un po’ di Neanderthal e altro ancora – Le Scienze – 06/09/2011 – http://www.lescienze.it/news/2011/09/06/news/molto_sapiens_un_po_di_neanderthal_e_altro_ancora-550846/

- Nota 57: Le parentele dei Neanderthal raccontate dal DNA – Le Scienze – 19/12/2013 – http://www.lescienze.it/news/2013/12/18/news/confronto_genoma_neanderthal_denisovan_uomo_moderno-1936269/ ; Giovanni Monastra – Rileggere l’antropologia della preistoria europea – in: “Il mistero dell’Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970”, Julius Evola, a cura di Alberto Lombardo, postfazione di Giovanni Monastra, Quaderni di testi evoliani n. 53, Fondazione Julius Evola, 2020 pag. 151

- Nota 58: Il ménage à trois dei nostri antenati – Le Scienze – 19/09/2011 – http://www.lescienze.it/news/2011/09/19/news/incrocio_genetico_sapiens_neanderthal_denisova-744081/ ; In Melanesia le tracce viventi della terza specie di Homo – Le Scienze – 23/12/2010 – http://www.lescienze.it/news/2010/12/23/news/in_melanesia_le_tracce_viventi_della_terza_specie_di_homo-553626/ ; Giorgio Manzi – L’allegro passato di Denisova – Le Scienze – Marzo 2011

- Nota 59: Gary Stix – In Africa i primi umani moderni si incrociarono con altre specie – Le Scienze – 02/08/2012 – http://www.lescienze.it/news/2012/08/02/news/primi_uomini_moderni_incrocio_altre_specie_ominidi_africa-1184704/

- Nota 60: Nella saliva tracce di un’antica specie umana “fantasma” – Le Scienze – 24/7/2017 – https://www.lescienze.it/news/2017/07/24/news/proteina_saliva_specie_umana_fantasma-3612050/

- Nota 61: Misteriosi geni arcaici nel genoma delle popolazioni africane – Le Scienze – 13/2/2020 – https://www.lescienze.it/news/2020/02/13/news/africani_geni_arcaici_ominine_misterioso-4677202/?fbclid=IwAR1DKvCKWs3MvIFmqBiVVYGsidxjcApvBXZMBh37pf9S8yDX7QWFYsD-m98

- Nota 62: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – p 157, 165, 330; Spencer Wells – Il lungo viaggio dell’uomo. L’odissea della nostra specie – Longanesi – 2006 – pag. 87

- Nota 63: Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – p 364, 365

- Nota 64: Revisiting the Out of Africa event with a novel Deep Learning approach – bioRxiv – 14/12/2020 – https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.10.419069v1fbclid=IwAR31vqju3TLvcWQ02sMUdwhpeocxZ0Cy1xJQmHgDhHmrzvhP2_dyeTEIY0Y

- Nota 65: Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 1 – pag. 475; Luigi Brian – Il differenziamento e la sistematica umana in funzione del tempo – Marzorati Editore – 1972 – pag. 429; Mario F. Canella – Razze umane estinte e viventi – Sansoni – 1940 – pag. 111; Carleton S. Coon – L’origine delle razze – Bompiani – 1970 – pagg. 590, 591

- Nota 66: Hugo A. Bernatzik – Popoli e Razze – vol. 1 – Editrice Le Maschere – 1965 – pagg. 479, 626; Pierre Bertaux – Africa. Dalla Preistoria agli stati attuali – in: Storia Universale Feltrinelli – Feltrinelli – 1968 – pagg. 23, 24; Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 3 – pag. 97; Bjorn Kurten – Non dalle scimmie – Einaudi – 1972 – pag. 128

- Nota 67: Il cannibalismo dei Neanderthal – Le Scienze – 11/7/2016 – https://www.lescienze.it/news/2016/07/11/news/cannibalismo_neanderthal_goyet-3156439/?ref=nl-Le-Scienze_15-07-2016

- Nota 68: Luigi Bignami – Homo Sapiens: è arrivato in Europa prima di quanto credessimo – Focus – 19/2/2022 – https://www.focus.it/scienza/scienze/arrivo-anticipato-homo-sapiens

- Nota 69: Andrew Collins – Il mistero del cigno. In cerca degli antichi segreti sull’origine della vita nel Cosmo – Libri per evolvere – 2011 – pag. 324; Una data certa per la scomparsa dei Neanderthal – Le Scienze – 21/08/2014 – http://www.lescienze.it/news/2014/08/21/news/data_fine_neanderthal_coesistenza_homo_sapiens-2256444/

- Nota 70: Mario Alinei – Un modello alternativo delle origini dei popoli e delle lingue europee: la “teoria della continuità” – In: “AA.VV (a cura di Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti) – Le radici prime dell’Europa. Gli intrecci genetici, linguistici, storici – Mondadori – 2001” – pag. 206; Barbara Bramanti – Il DNA antico riscrive l’avventura del Neolitico – in: Darwin – Luglio/Agosto 2006 – pag. 93; Luigi Luca Cavalli Sforza – Il caso e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica – Di Renzo Editore – 2007 – pag. 64; Elisabeth Hamel / Theo Vennemann / Peter Forster – La lingua degli antichi europei – Le Scienze – Luglio 2002 – pag. 69; Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003 – pagg. 192, 193; Spencer Wells – Il lungo viaggio dell’uomo. L’odissea della nostra specie – Longanesi – 2006 – pag. 211; Gabriele Costa – Continuità e identità nella preistoria indeuropea: verso un nuovo paradigma – in: Quaderni di Semantica, 22 – 2001 – pag. 19 – http://www.academia.edu/1269673/Continuit%C3%A0_e_identit%C3%A0_nella_preistoria_indeuropea_verso_un_nuovo_paradigma_in_Quaderni_di_Semantica_22_2_2001_pp.215-260

- Nota 71: Mario Alinei – Le conseguenze per la linguistica corsa delle nuove teorie sulle origini indoeuropee – pag. 6

- Nota 72: Mario Alinei / Francesco Benozzo – Origini del megalitismo europeo: un approccio archeo-etno-dialettologico – in: Quaderni di Semantica, 29 – 2008 – pag. 15 – http://www.continuitas.org/texts/alinei_benozzo_origini.pdf; Le origini della cultura megalitica in Europa – Sito Le Scienze – 12/2/2019 – https://www.lescienze.it/news/2019/02/12/news/diffusione_megaliti_europa_francia_nord_occidentale-4288665/

- Nota 73: Marco Merlini – La scrittura è nata in Europa? – Avverbi edizioni – 2004 – pagg. 279-281

- Nota 74: Marco Mattarollo – L’origine nordica di Adamo – Yume – 2021 – pag. 90

- Nota 75: Gabriele Costa – Continuità e identità nella preistoria indeuropea: verso un nuovo paradigma – in: Quaderni di Semantica, 22 – 2001 – pag. 11 – http://www.academia.edu/1269673/Continuit%C3%A0_e_identit%C3%A0_nella_preistoria_indeuropea_verso_un_nuovo_paradigma_in_Quaderni_di_Semantica_22_2_2001_pp.215-260

- Nota 76: Silvana Condemi / Francois Savatier – Noi siamo Sapiens. Alla ricerca delle nostre origini – Bollati Boringhieri – 2019 – pagg. 121-123

- Nota 77: Marek Zvelebil – Caccia e raccolta nelle foreste dell’Europa postglaciale – Le Scienze – luglio 1986 – pag. 78

- Nota 78: Mario Alinei – Origini delle lingue d’Europa. Volume 1: La Teoria della Continuità – Il Mulino – 1996 – pag. 420

- Nota 79: Barbara Bramanti – Il DNA antico riscrive l’avventura del Neolitico – in: Darwin – Luglio/Agosto 2006 – pag. 92

- Nota 80: Albert J. Ammerman / Luigi Luca Cavalli Sforza – La transizione neolitica e la genetica di popolazioni in Europa – Boringhieri – 1986

- Nota 81: Colin Renfrew – Le origini delle lingue indoeuropee – Le Scienze – Dicembre 1989 – pagg. 105, 106

- Nota 82: Julius Evola – L’ipotesi iperborea – in: Arthos, n. 27-28 “La Tradizione artica” – 1983/1984 – pag. 11; Julius Evola – La Tradizione di Roma – Edizioni di Ar – 1977 – pag. 29; Julius Evola – Panorama razziale dell’Italia preromana – in: La difesa della Razza, n. 16, 1941 (nel fascicolo: Le razze e il mito delle origini di Roma, Sentinella d’Italia, 1977) – pag. 7; Julius Evola – Rivolta contro il mondo moderno – Edizioni Mediterranee – 1988 – pag. 244; Julius Evola – Sintesi di dottrina della razza – Edizioni di Ar – 1978 – pag. 158

- Nota 83: Giacomo Devoto – Origini indeuropee – Sansoni – 1962 – pag. 35; Pia Laviosa Zambotti – Le più antiche civiltà nordiche ed il problema degli Indo-Europei e degli Ugro-Finni – Casa Editrice Giuseppe Principato – 1941 – pagg. 264, 265

- Nota 84: Gabriele Costa – Le origini della lingua poetica indeuropea. Voce, coscienza, transizione neolitica – Olschki Editore – 1998 – pag. 257; Steven Roger Fischer – Breve storia del linguaggio – UTET – 2003 – pag. 68; Madison Grant – Il tramonto della grande razza – Editrice Thule Italia – 2020 – pagg. 214, 215; Iaroslav Lebedynsky – Gli Indoeuropei: fatti, dibattiti, soluzioni – Jaca Book – Milano – 2011 – pag. 120; Giorgio Locchi – Prospettive indoeuropee – Settimo Sigillo – 2010 – pag. 23; P.Mallory – In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth – Thames and Hudson – 1992 – pagg. 147-149, 179; Claudio Mutti (a cura) – Kantele e Krez. Antologia del folklore uralico – Edizioni Arthos – 1979 – pag. III; Adriano Romualdi – Gli Indoeuropei. Origini e migrazioni – Edizioni di Ar – 1978 – pag. 31; Paolo Ettore Santangelo – L’origine del linguaggio – Bompiani – 1949 – pag. 23; P. Michele Schulien – L’unità del genere umano alla luce delle ultime risultanze antropologiche, linguistiche ed etnologiche – Società Editrice Vita e Pensiero – 1946 – pag. 31; Alfredo Trombetti – L’unità d’origine del linguaggio – Libreria Treves di Luigi Beltrami – 1905 – pag. 16

- Nota 85: Francisco Villar – Gli Indoeuropei e le origini dell’Europa. Lingua e storia – Il Mulino – 1997 – pag. 68

- Nota 86: Michele Ruzzai – Recensione a “Alla ricerca delle origini” di Fabio Calabrese – https://www.ereticamente.net/2020/07/recensione-a-alla-ricerca-delle-origini-di-fabio-calabrese-a-cura-di-michele-ruzzai.html

- Nota 87: Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pagg. 204, 206

- Nota 88: Giacomo Devoto – Origini indeuropee – Sansoni – 1962 – pag. 174

- Nota 89: Emilio Peruzzi – Indoeuropei a Harappa – Macchiaroli Editore – 2002 – pagg. 461, 465, 466

- Nota 90: Colin Renfrew – Le origini delle lingue indoeuropee – Le Scienze – Dicembre 1989 – pagg. 105-106

- Nota 91: Alain Danielou – La Fantasia degli Dei e l’Avventura Umana – CasadeiLibri Editore – 2013 – pag. 62; Domenico Silvestri – La nozione di indomediterraneo in linguistica storica – Macchiaroli – 1974 – pag. 192

- Nota 92: Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pag. 216

- Nota 93: Alain Danielou – La Fantasia degli Dei e l’Avventura Umana – CasadeiLibri Editore – 2013 – pagg. 60-62

- Nota 94: Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pag. 236

- Nota 95: Luigi Luca Cavalli Sforza – Geni, popoli e lingue – Adelphi – 1996 – pag. 49

- Nota 96: Harald Haarmann – Storia universale delle lingue. Dalle origini all’era digitale – Bollati Boringhieri – 2021 – pag. 384

- Nota 97: Mario Alinei – Le conseguenze per la linguistica corsa delle nuove teorie sulle origini indoeuropee – pag. 4 – https://www.researchgate.net/publication/242533955_LE_CONSEGUENZE_PER_LA_LINGUISTICA_CORSA_DELLE_NUOVE_TEORIE_SULLE_ORIGINI_INDOEUROPEE; Gabriele Costa – Continuità e identità nella preistoria indeuropea: verso un nuovo paradigma – in: Quaderni di Semantica, 22 – 2001 – pag. 10 – http://www.academia.edu/1269673/Continuit%C3%A0_e_identit%C3%A0_nella_preistoria_indeuropea_verso_un_nuovo_paradigma_in_Quaderni_di_Semantica_22_2_2001_pp.215-260; Gabriele Costa – Linguistica e preistoria. II: linguaggio e creazione del sacro – in: Quaderni di Semantica 27 – 2006 – pag. 6 – http://www.academia.edu/1269693/Linguistica_e_preistoria._II_linguaggio_e_creazione_del_sacro_in_Quaderni_di_Semantica_27_1-2_2006_pp.199-223

- Nota 98: Mario Alinei – Confini dialettali, confini archeologici: verso una dialettologia interdisciplinare – in: “I confini del dialetto”. Atti del convegno Sappada/Plodn (Belluno), 5-9 luglio 2000 – Unipress – 2001 – Indirizzo internet: http://www.continuitas.org/texts/alinei_confini.pdf