Trecentocinquantesimo anniversario dalla nascita di Giambattista Vico.

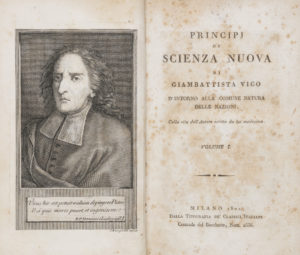

All’inizio del XXI secolo dell’êra volgare, in un’età di crisi delle escatologie religiose, e di reazioni fondamentaliste a tali crisi, di «pensieri deboli» non più in grado d’inquadrarsi in amplî disegni sistematici, d’appannamento degli orizzonti ideali e di tramonto delle più modeste ideologie, Franco Rizzo, in Quel che resta del vero, ravvisò che restasse del Vero la Storia, ma più ancora che questa Storia colla «S» maiuscola le storie incarnate nelle biografie di tutti e ciascuno di noi. Quel libro, in Franco Rizzo, fu anche l’avvio d’una vecchiaia oscurata dalla percezione che quella riduzione del Vero alla Storia e della Storia alle biografie individuali dissolvesse l’Assoluto nel relativo quotidiano delle nostre vite, e siccome in sé la vita è una malattia incurabile che conduce sempre alla morte, in definitiva quel che resta del vero è quel che rimane a futura memoria.  La Storia e la biografia vennero, invece, introdotte, con un preciso statuto epistemologico, nella ricerca del Vero eterno oltre tre secoli prima, da altro napoletano, Giambattista Vico. Questi, significativamente, lavorò nello stesso periodo alla prima stesura della Scienza nuova, quella detta Scienza nuova prima, pubblicata nel 1725, ed alla Vita di Giambattista Vico scritta da sé medesimo, che fece gemere i torchî partenopei nel 1728. Così egli, che per primo dette forma sistematica all’idea di storia civile nel mondo sociale, e fornì assieme una narrazione della biografia dell’autore, dette l’idea che tutto ciò che si fosse formato in una mente stesse in un qualche rapporto colla vita e coll’ambiente familiare e civico, colle circostanze storiche, oltre che colle inclinazioni del soggetto, colle sue esigenze fisiche ed esistenziali, coi sentimenti dell’anima e gl’ideali dello spirito. In quell’autobiografia vi s’apprende come Giambattista Vico nacque in un vicolo della vecchia Napoli nel 1668, si sia avviato da fanciullo alla filosofia ma il padre, volonteroso d’assicurargli una occupazione dignitosa, l’abbia poi «applicato agli studî legali», e come anche in questi sia stato però attratto dalle questioni filosofiche ch’essi pongono, dandoci ragione: «di tutto lo studio che aveva egli da porre all’indagamento de’principî del diritto universale» (1). Vi s’apprende anche di come abbia approfondito le sue letture profittando della ricchissima biblioteca, peraltro un poco datata, ch’ebbe modo d’avere a disposizione presso il castello di Vatolla nel Cilento, dove passò nove anni, sino al 1695, come precettore presso la nobile famiglia di quei Signori, sino a quando, nel 1699, gli venne affidata la cattedra di retorica nell’Università degli studî di Napoli; e degli sforzi, da egli compiuti invano, di passare all’insegnamento di materie giuridiche. Gian Franco Lami ascrisse alle conseguenze dell’affidamento di tale disciplina l’opinione, persistente in Benedetto Croce, dell’impossibilità di comprendere la filosofia del Vico a prescindere da una correlata lettura estetica. Il Lami, seppur riconosce al Croce d’esser stato tra i primi a ridare a Giambattista Vico dignità di filosofo, senza mai relegarlo nelle riserve indiane della filosofia della storia, né del diritto, né della pratica o della politica, e neppure nei termini stretti dell’insegnamento di retorica professato, nondimeno accusò Don Benedetto d’averne fatto un filosofo del linguaggio, analista delle tecniche oratorie e, più che altro, filologo (2). Con ciò trascura il rilievo che Benedetto Croce riconobbe al Vico nella determinazione del concetto di distinto, e con ciò nella costruzione della propria dialettica dei distinti, ch’è l’essenza stessa del sistema crociano. Forse, in questa apparente trascuratezza Gian Franco Lami, rilevò la sua antipatia pel sistema crociano, in ciò fedele ad alcuni cromosomi gentiliani con evidenza presenti nel patrimonio ereditario del suo pensiero, cromosomi spirituali che gli han fatto vedere nel medesimo Benedetto Croce più il filologo che il filosofo.

La Storia e la biografia vennero, invece, introdotte, con un preciso statuto epistemologico, nella ricerca del Vero eterno oltre tre secoli prima, da altro napoletano, Giambattista Vico. Questi, significativamente, lavorò nello stesso periodo alla prima stesura della Scienza nuova, quella detta Scienza nuova prima, pubblicata nel 1725, ed alla Vita di Giambattista Vico scritta da sé medesimo, che fece gemere i torchî partenopei nel 1728. Così egli, che per primo dette forma sistematica all’idea di storia civile nel mondo sociale, e fornì assieme una narrazione della biografia dell’autore, dette l’idea che tutto ciò che si fosse formato in una mente stesse in un qualche rapporto colla vita e coll’ambiente familiare e civico, colle circostanze storiche, oltre che colle inclinazioni del soggetto, colle sue esigenze fisiche ed esistenziali, coi sentimenti dell’anima e gl’ideali dello spirito. In quell’autobiografia vi s’apprende come Giambattista Vico nacque in un vicolo della vecchia Napoli nel 1668, si sia avviato da fanciullo alla filosofia ma il padre, volonteroso d’assicurargli una occupazione dignitosa, l’abbia poi «applicato agli studî legali», e come anche in questi sia stato però attratto dalle questioni filosofiche ch’essi pongono, dandoci ragione: «di tutto lo studio che aveva egli da porre all’indagamento de’principî del diritto universale» (1). Vi s’apprende anche di come abbia approfondito le sue letture profittando della ricchissima biblioteca, peraltro un poco datata, ch’ebbe modo d’avere a disposizione presso il castello di Vatolla nel Cilento, dove passò nove anni, sino al 1695, come precettore presso la nobile famiglia di quei Signori, sino a quando, nel 1699, gli venne affidata la cattedra di retorica nell’Università degli studî di Napoli; e degli sforzi, da egli compiuti invano, di passare all’insegnamento di materie giuridiche. Gian Franco Lami ascrisse alle conseguenze dell’affidamento di tale disciplina l’opinione, persistente in Benedetto Croce, dell’impossibilità di comprendere la filosofia del Vico a prescindere da una correlata lettura estetica. Il Lami, seppur riconosce al Croce d’esser stato tra i primi a ridare a Giambattista Vico dignità di filosofo, senza mai relegarlo nelle riserve indiane della filosofia della storia, né del diritto, né della pratica o della politica, e neppure nei termini stretti dell’insegnamento di retorica professato, nondimeno accusò Don Benedetto d’averne fatto un filosofo del linguaggio, analista delle tecniche oratorie e, più che altro, filologo (2). Con ciò trascura il rilievo che Benedetto Croce riconobbe al Vico nella determinazione del concetto di distinto, e con ciò nella costruzione della propria dialettica dei distinti, ch’è l’essenza stessa del sistema crociano. Forse, in questa apparente trascuratezza Gian Franco Lami, rilevò la sua antipatia pel sistema crociano, in ciò fedele ad alcuni cromosomi gentiliani con evidenza presenti nel patrimonio ereditario del suo pensiero, cromosomi spirituali che gli han fatto vedere nel medesimo Benedetto Croce più il filologo che il filosofo.

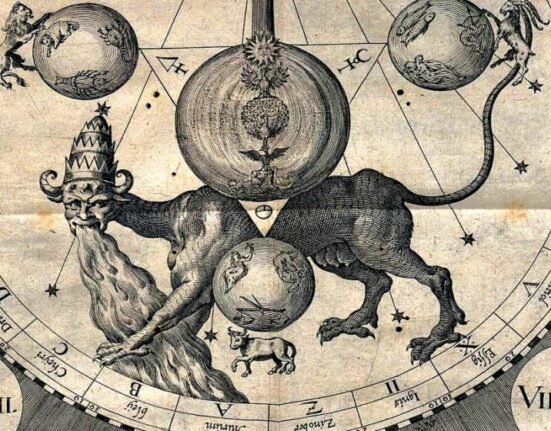

Le prime testimonianze che ci giungono del pensiero vichiano vengono da sei prolusioni universitarie, dette Orazioni inaugurali, e da una settima, più amplia e di maggiore rilievo, nota come il De nostri temporis studiorum ratione, del 1708. In quest’ultimo lavoro è da rilevare l’ampio spazio dedicato al metodo degli studî giuridici, che ci testimonia come: «il Vico sempre aveva di mira a farsi merito con l’università nella giurisprudenza per altra via che di leggerla a giovinetti» (3). In questo scritto, Gian Franco Lami notò il tono del riferimento iniziale al De augentis scientiarum di Francesco Bacone. Esso dimostra, sì, un autore ammirato per le discipline più «avanzate» del tempo, e soprattutto pei progressi nelle scienze, ma poi, nel proseguo del discorso, decisamente critico verso il moltiplicarsi incontrollato delle arti e delle tecniche di ricerca, l’eccessiva specializzazione, il disperdersi della conoscenza in rivoli infiniti, la perdita d’una consapevolezza del fine ultimo dei saperi. Giambattista Vico, secondo la lettura di Gian Franco Lami, imputò di ciò l’eccessivo razionalismo del sistema cartesiano, così sovrastimato, a detta del Vico – Lami, dai giansenisti dell’Abbazia di Port Royal, coinvolti nell’astrattezza sistematica dei loro ragionamenti dall’acume sottile di Renato Cartesio, dallo spirito elegante d’una ragione fine a sé stessa, fatta per edificare costrutti mentali di singoli, ma dimentica del sentire della collettività. Polemica che coinvolse asserite derive scientiste e matematicistiche degli Hobbes, dei Locke o dei Gassendi, a cui non potrebbero ridursi le questioni etiche connesse alla concezione dell’essere umano e della sua natura. Ciò chiamerebbe in causa anche il razionalismo ravvisabile nello spirito del pre-illuminismo e dell’illuminismo, col suo paradigma generale; un modo di pensare che userebbe violenza alla natura umana. È in risposta a ciò che Giambattista Vico, per evitarne gli aspetti malvagi, sarebbe stato indotto a proporre un proprio modo di pensare e di rivisitare la storia civile, al fine di conciliare un progresso intellettuale all’apparenza illimitato col ripensamento degli inizî della specie umana. Si trattò, in buona sostanza, di recuperarne le prime esperienze d’incivilimento per controbattere, col retaggio della tradizione, un culto indiscriminato reso alla modernità; retaggio trasmessoci dal mito e dalla fantasia, mezzi di «comprensione» diversi rispetto la ragione «tutta spiegata» della nostra epoca (4). Proposito che iniziò a prendere forma in un’opera chiaramente iper-noetica apparsa nel 1710, De antiquissima Italorum sapientia ex linguæ latinæ originibus eruenda. Il lavoro fu concepito come prima parte d’una compilazione sistematica che avrebbe dovuto, nelle intenzioni dell’autore, essere costituita da tre libri. In esso si pone il principio fondante non solo del sistema di pensiero vichiano, ma della sistemazione dei saperi sul quale si baserà lo storicismo moderno: il presupposto che si possano conoscere solo le cose che si sono fatte, e quindi l’essere umano possa conoscere la storia, che è la narrazione delle cose da egli generate e prodotte, come mostrò l’autore stesso colla propria biografia, scrivendola. Invece la natura, le opere della creazione, come manifestazione del divino, è conoscibile nella sua essenza solo attraverso la sapienza divina. Chi però, a questo proposito, ci dette una lettura attenta di Giambattista Vico fu Niccolò Tommaseo (5). Il filologo, filosofo e letterato dalmata, in un’opera sulla vita ed il pensiero del partenopeo che andrebbe riconsiderata e riletta a fondo, rilevò come il Vico, se anche ebbe delle perplessità sull’eccesso matematicistico del cartesianesimo, considerò invece fondamentale, nella sapienza dell’Italia antica, l’indagine matematica tradizionale trasmessa da Pitagora e la Scuola Italica. Scrisse, ad esempio, Niccolò Tommaseo sull’importanza annessa dal Vico a ciò nell’educazione: «Fantasia è l’occhio dell’ingegno, giudizio è l’occhio dell’intelletto. Taluni filosofi la detestano come madre di tutti gli errori: il Vico raccomanda che nei giovinetti, come suole, la non sia soffocata. Ma non vuole egli già la fantasia corpulenta, ingrossata d’immagini materiali, la quale anch’egli confessa cagione d’errori e di miserie; né quell’altra che si sperde in accoppiamenti d’apparenze e di suoni, madre delle arguzie, che son cosa tutt’altra dalle acutezze alle quali è padre l’ingegno. Maschia vuole egli la fantasia; e nota come gli antichi sino con la geometria la accendessero. Il qual concetto e’ dichiara così: “la geometria lineare è pittura che invigorisce la memoria col gran numero de’suoi elementi, ingentilisce la fantasia con le sue delicate figure, come con tanti disegni descritti con sottilissime linee; e fa spedito l’ingegno in dover percorrerle tutte” Ond’egli afferma che il metodo geometrico può sin giovare al poeta: giacché la poesia non è disordine, come taluno crede, d’idee, ma veloce trasportamento del pensiero in cose lontanissime. Onde questa miserabile sentenza, che la poesia giova a temprare della fantasia gli sfrenati movimenti. E la tempera coll’innalzarla; e da quelle altezze fa acuta la mente e vedere le ultime circostanze che difiniscon le cose. La poesia dunque amplia insieme e determina; degna immagine del Verbo incarnato. La geometria, la storia, le lingue vorrebbe il Vico insegnate a’fanciulli; appunto perché esercitano con la fantasia la memoria, e per tal modo vengono educando l’ingegno. La critica poi; ultima di tutte la logica» (6).  Gli è che la geometria, la storia e le lingue sono generazioni dell’essere umano, quindi da egli fatte, e perciò oggetto inconfutabile di scienza umana, secondo il principio cardine, sopra esposto in volgare discorsivo, proprio del sistema filosofico vichiano: «verum ipsum factum» ovvero «verum et factum convertuntur» (7). Non si capisce in profondità quest’opera di Giambattista Vico, e tutto il sistema di pensiero che di lì originò, forse in quanto è troppo trascurato il lavoro «vichiano» di Niccolò Tommaseo, se non s’intuisce il ruolo che ha la scienza pitagorica dei numeri nella percezione spirituale del pensatore partenopeo. Egli determinò, con quel suo dire, il confine e gli «statuti epistemologici» della scienza umana e della sapienza divina: la prima signora della Storia, la seconda della Natura. Espresso così, sembrerebbe che all’essere umano siano interdette le scienze naturali, proprio le artefici di quella rivoluzione che Giambattista Vico vide in atto, colla ragione d’innanzi ai proprî occhî «tutta spiegata»; la qual cosa darebbe al vate dello storicismo una paradossale patente di miope antistoricità. Questo non è vero, proprio in forza del ruolo sapienziale che, per tradizione pitagorica e platonica, la matematica, e non il matematicismo, hanno nel pensiero di Giambattista Vico. Se, come si vedrà in prosieguo, nello svolgimento storico corrono e ricorrono età signoreggiate, rispettivamente, dall’intuizione dei sensi, dalla fantasia, e dalla ragione «tutta spiegata», ed il linguaggio intuitivo della prima età è dato dal simbolo, come segno concreto significante un vero astratto, il numero è parte di questo linguaggio e, quindi, retaggio dell’età degli Dèi e costituisce un cordone ombelicale dello Spirito, attraverso il quale la ragione umana in gestazione si nutre della sapienza divina. Quando questo cordone ombelicale si rompe, non s’ha più una scienza umana nutrita dalla sapienza divina, ma il disperdersi di senso negli innumerevoli rivoli delle scienze specialistiche. Tratte le somme, il simbolo numerico rende possibile la traditio fra teosofia e filosofia, e dà alle scie

Gli è che la geometria, la storia e le lingue sono generazioni dell’essere umano, quindi da egli fatte, e perciò oggetto inconfutabile di scienza umana, secondo il principio cardine, sopra esposto in volgare discorsivo, proprio del sistema filosofico vichiano: «verum ipsum factum» ovvero «verum et factum convertuntur» (7). Non si capisce in profondità quest’opera di Giambattista Vico, e tutto il sistema di pensiero che di lì originò, forse in quanto è troppo trascurato il lavoro «vichiano» di Niccolò Tommaseo, se non s’intuisce il ruolo che ha la scienza pitagorica dei numeri nella percezione spirituale del pensatore partenopeo. Egli determinò, con quel suo dire, il confine e gli «statuti epistemologici» della scienza umana e della sapienza divina: la prima signora della Storia, la seconda della Natura. Espresso così, sembrerebbe che all’essere umano siano interdette le scienze naturali, proprio le artefici di quella rivoluzione che Giambattista Vico vide in atto, colla ragione d’innanzi ai proprî occhî «tutta spiegata»; la qual cosa darebbe al vate dello storicismo una paradossale patente di miope antistoricità. Questo non è vero, proprio in forza del ruolo sapienziale che, per tradizione pitagorica e platonica, la matematica, e non il matematicismo, hanno nel pensiero di Giambattista Vico. Se, come si vedrà in prosieguo, nello svolgimento storico corrono e ricorrono età signoreggiate, rispettivamente, dall’intuizione dei sensi, dalla fantasia, e dalla ragione «tutta spiegata», ed il linguaggio intuitivo della prima età è dato dal simbolo, come segno concreto significante un vero astratto, il numero è parte di questo linguaggio e, quindi, retaggio dell’età degli Dèi e costituisce un cordone ombelicale dello Spirito, attraverso il quale la ragione umana in gestazione si nutre della sapienza divina. Quando questo cordone ombelicale si rompe, non s’ha più una scienza umana nutrita dalla sapienza divina, ma il disperdersi di senso negli innumerevoli rivoli delle scienze specialistiche. Tratte le somme, il simbolo numerico rende possibile la traditio fra teosofia e filosofia, e dà alle scie

nze quell’unità di sistema che altrimenti si disperde in una sorta d’anarchia epistemologica. Il ché, puntualmente, si verifica nella modernità, ed è quanto è dato rilevare in Quel che resta del Vero di Franco Rizzo, nel quale, con esplicito riferimento al Vico, il principio: «verum ipsum factum» ovvero «verum et factum convertuntur» resta centrale in tutto il pensiero, ma alla Storia civile ed alla biografia individuale non vengono fornite, in alcun modo, prospettive teosofiche sullo sfondo, sul quale si stagliò sino quasi alla fine un consapevole e vissuto ateismo, di tal ché né la Storia né la biografia trovano altro senso se non nella narrazione cronachistica degli eventi politici e personali, nello spazio temporale vissuto dall’essere umano empirico. Ciò come esito, per quanto attiene al Rizzo, d’un consapevole rifiuto, compiuto sin dai primi studî dedicati a Giovanni Amendola, sviscerato nei rapporti politici e nel sentire etico politico, ma non voluto deliberatamente affrontare nella teosofia della sua «scienza dello Spirito», che invece costituì l’orientamento di senso che quello statista liberale dette al suo pensiero, alla sua volontà, alla sua azione.

Tornando a Giambattista Vico, quel legame di senso, viceversa, condusse a quella ricerca dell’uno nel molteplice che fu il vertice della spiritualità del Pitagora, e che manifestò l’aggancio preciso alla trasmissione pitagorico→platonica→teosofica della tradizione spirituale, operante secondo la sua inclinazione, sin dal titolo della sua opera precipuamente di filosofia del diritto: De uno universi juris principio et fine uno, comparsa nel 1720. Nel libercolo venne maturando quel rapporto fra «vero» e «certo» ch’ebbe sistemazione definitiva nelle diverse versioni della Scienza nuova. Infatti, è nel meditare sul diritto che venne in luce il rapporto fra l’ideale eterno della giustizia ed il diritto storico della norma positiva: «se per mezzo della metafisica si possano stabilire i principî della giurisprudenza in modo tale che essi si mostrino tutti coordinati in modo sistematico» (8). Quindi è questione del se la storia sia l’ambito del possibile svolgersi del: «diritto natural delle genti», come ebbe a descriverla nella Scienza nuova, quale terreno di costruzione di principî universali, di diritto ideale e perciò naturale, come pretese il Grozio, la cui lettura destò in lui il quesito. Il ché implicò l’interrogativo sulla natura del diritto positivo «certo», che deve pur avere una sua intima ragione al di là dell’apparente arbitrarietà del legislatore; e di quella del diritto naturale, razionale ed ideale, «vero». La domanda che gli sorse spontanea nello studio del giure romano, colle sue forme solenni e rigide, altrimenti inspiegabili che coll’autorità, e la personificazione di concetti giuridici con fictiones della fase più antica e la razionalità, viceversa, della giurisprudenza più recente, ispirata all’equità. Il ché lo portò a scrivere: «che il certo proviene dall’autorità così come il vero dalla ragione, e che l’autorità non può essere con la ragione totalmente in contrasto» (9).

Quel confronto colla storia dell’ordinamento romano, inoltre, ben fece sorgere e rese evidente in Giambattista Vico l’idea che l’essere umano s’esprima in un primo tempo per simboli, con la fantasia e la poesia: «il diritto romano antico fu serioso poema, e l’antica giurisprudenza una severa poesia»; per passare solo in seguito alla prosa della ragione discorsiva. Il ché avrebbe più in generale ingenerato nel Vico, secondo Guido Fassò, il convincimento : «che l’universale è in qualche modo presente nel particolare, l’intelligibile nel sensibile, il “vero” nel “certo”; e che le fonti dell’uno e dell’altro ordine di realtà, ossia la ragione e l’autorità, pur essendo opposte non si eludono, e debbono anzi implicarsi» (10). Gian Franco Lami ravvisò, in questa posizione vichiana, una contraddittorietà fra recupero del senso della tradizione e perseguimento della ragione «tutta spiegata»: «E più si dà risalto al carattere evolutivo, per quanto (e in quanto) provvidenzialmente corretto, più si dà spazio ad interpretazioni utopistiche. Diversamente, più egli insiste sul recupero integrale dell’uomo, stimando la radice filosofica presente nel mito, nella fantasia e nella poesia, pari alla padronanza razionale delle condizioni attuali, meno rileva il prodotto pratico conseguito nelle tappe di emancipazione da una barbarie originaria. Anche in questo caso, la Provvidenza opererebbe da compensazione tra gli eventi, ma non vi agirebbe un Fato necessitato e necessitante, bensì una morale libera di determinarsi. La realtà presupporrebbe, al contempo, una componente mitica e fantastica (“poetica”), insieme con una componente razionale e scientifica (“filosofica”). Questo spiega il motivo per cui la filosofia di Vico è stata da taluno definita una “filosofia della conoscenza”. Molti interpreti, infatti, tendono a confermare sugli altri l’aspetto spirituale della filosofia vichiana, tant’è che alcuni la definiscono espressamente una “filosofia dello spirito”, facendo ben attenzione a tenerne distinta l’accezione negativa, con cui Vico spesso connota l’esprit de finesse, riferibile al monopolio razionalistico. Lo spirito di Vico, per così dire, è di tipo “corpulento”. Esso non riguarda soltanto l’acume filosofico, ma sublima i significati più proprî della coscienza che si confonde nelle generalizzazioni del senso comune. Anzi, l’errore che Vico imputa a certa filosofia, sarebbe proprio quello di rimanere entro i confini di un circuito logico auto-referenziale, non offrendosi alla pratica utilità di chi se ne dovrebbe in primo luogo giovare. Scopo vero del pensiero risulterebbe così la condivisione delle pratiche finalità col pensatore. Anche in tal modo, il rimprovero solenne è rivolto a coloro che, nel leggere le cose del Mondo, tengono in scarso conto la realtà con la quale si confrontano e da cui subito si astraggono, rapiti in artificiose elaborazioni mentali. È un fatto che tali elaborazioni divengono sempre meno “universali”, e si risolvono in una tecnica della costruzione intellettuale, che soddisfa solo il singolo individuo, priva d’agganci col tempo e con lo spazio. Questa vichiana potrebbe perciò definirsi conclusivamente come “filosofia del senso comune”, che ambisce partire dall’opinione condivisa, quella che gli antichi greci chiamavano doxa e che, per quanto corretta (orthe), resta pur sempre “corrente”, cioè, lungi dal farsi appannaggio soggettivo e non oggettivabile nella coscienza dell’intera umanità» (11). In realtà, però, questa contraddizione è risolta, nel De uno, proprio nella ricerca del motivo unificante «pitagorico» in un mónos arché (μόνος ’αχή) storico sociale, rinvenuto per tradizione nel diritto. Grazie all’esperienza storica del giure romano, che rappresentò infatti, durante il lungo svolgersi nel tempo dell’esperienza romanistica, l’intimo nesso coesivo ed unificante del vero col certo, pur descritta in queste pagine ancora con lo stile logico deduttivo d’un trattato sistematico di diritto naturale, nel rispetto della consuetudine a quel tempo accetta dalla comunità scientifica, Giambattista Vico sviluppò tutta una serie d’intuizioni percepite durante la meditazione su quella vicenda storico giuridica. Il mónos arché (μόνος ’αχή) venne, così, stabilito in un concetto universale di giustizia come virtù suprema, a guisa d’ideale platonico, che comprenda in sé la prudenza, la temperanza e la forza (12); cose le quali si manifestano, come nel giure romano, coi suoi diritti reali personali e d’azione, nel dominio quale diritto di disporre delle cose come si vuole, nella libertà come facoltà naturale di vivere come aggrada, e nella tutela qual potere di difesa di sé e delle proprie cose. Forme che s’implicano a vicenda, espressione di facoltà antropologiche dell’essere umano, il quale è in sé il metro assoluto ed universale della giustizia, cioè la misura di quanto è dovuto a ciascuno secondo la ragione dell’essere umano stesso, in sé solo unità di grandezza dell’universo, «brunianamente» al centro della propria prospettiva storica e biografica. È evidente come l’interesse da cui muove l’indagine di Giambattista Vico, il punto di fuoco della prospettiva disegnata dalla sua architettura filosofica, colla quale riordina la trattazione della materia, formalmente dedotta per via logica razionale, sia in realtà la Storia, ivi compresa la biografia: dato fenomenologico, che fornì il seme di tutto il suo lavoro successivo. Lavoro ch’ebbe un seguito immediato, l’anno successivo, nel De constantia jurisprudentis. In quest’opera, infatti, cerca di scoprire e chiarire nel dato storico giuridico il reale significato conoscitivo, ma nel far ciò allarga la prospettiva, inizia a prendere il largo, e s’allontana di fatto dalla filosofia strettamente giuridica e politica, in un rapido evolvere del pensiero testimoniato anche nelle Notæ aggiunte nel 1722 e nella Sinopsi che vi premise col titolo di Diritto universale.

Lo spirito di Giambattista Vico si volse, ormai, all’inizio della Scienza nuova prima, colla quale cominciò a manifestarsi il sistema d’idee generale: Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle Nazioni, per la quale si ritruovano i principj di altro sistema del diritto naturale delle genti, Napoli 1725. Ampia narrazione attorno alla storia degli esseri umani, concepita come fondazione d’un nuovo diritto naturale, assai diverso da quello alla: «Grozio, Seldeno e Pufendorfio», cioè: «quel diritto naturale che essi stabiliscono […], come egli in verità è eterno nella sua idea, così stimano che fosse stato mai sempre praticato coi costumi delle Nazioni. E non avvertirono che il diritto naturale […] egli è un diritto naturale uscito con essi costumi delle Nazioni». Quello che Giambattista Vico intese, quindi, come diritto naturale, è il risultato della storia civile, che «giunge ad un certo termine di chiarezza, tanto che, per la sua perfezione o stato, altro non gli rimane che alcuna setta di filosofi il compia o fermi con massime ragionate sull’idea d’un giusto eterno» (13). Qui, semmai, v’è una contraddittorietà, un’aporia, che persiste imperterrita nella Scienza nuova seconda e nella … terza: quella definizione di «Storia ideale eterna, sopra la quale corron in tempo le storie di tutte le Nazioni» (14). La contraddizione, l’aporia, sta proprio in quel Storia – ideale – eterna, posto che la Storia è il susseguirsi nel tempo di fatti accaduti nella spazio, l’ideale un’idea in sé, a prescindere da qualunque manifestarsi d’essa nel tempo e concretarsi nelle dimensioni dello spazio, e l’Eterno non è l’insieme dei tempi, ma proprio la condizione ideale astratta ed al di fuori di qualunque rapporto temporale. Sembra aver confuso l’eterno col perenne, ciò che è fuori dal tempo con quanto dura nel tempo, l’altra dimensione rispetto al tempo con ciò che scorre nel tempo. Ne deriva che la Storia è fatta d’azioni che possono anche manifestare un’ideale, e sempre lo fanno, ma sono azioni e non ideali in sé; e comunque la Storia, in quanto si svolge nell’immanenza dello scorrere del tempo, si svolge in ben altra dimensione che quella assoluta dell’Eterno. Così lo storicismo vichiano, nel momento in cui si riaggancia, con tutta evidenza, alla trasmissione tradizionale pitagorico→platonico→teosofica, non di meno rivendica, altresì, la sua ortodossia cristiana: si ricordi come, innanzitutto, tenga a definire «Grozio, Seldeno e Pufendorfio» eretici. Col suo pensiero egli cade, però, in una sorta d’«equivoco ariano». Infatti Ario, il presbitero alessandrino, oriundo della Libia, del IV secolo dell’êra volgare, mosse anch’egli da un sistema d’idee platoneggiante e teosoficheggiante, intuì si nel Λόγος l’archetipo creatore, lo strumento per operare sul e nel Mondo del Dio «Ottimo Massimo», per usare espressione cara al Vico; fu incapace, tuttavia, di distinguere la radicale differenza di condizione fra la Storia, che l’opera del Λόγος crea ed in cui Egli agisce colla Provvidenza, e l’Eterno, come condizione nel quale Dio si genera nelle sue ispostasi e quindi si genera come Λόγος. Ario non capì che al di fuori del tempo non si può avere un prima ed un dopo, e quindi ritenne il Λόγος non Dio stesso, in una peculiare realtà, ma una creatura, non potendo comprendere, per questa confusione di dimensioni, come qualcosa di generato possa anche non essere creato. Fu questo il nocciolo dell’eresia, non capire che si genera anche in Eterno mentre di crea solo ponendo il tempo, e perciò tutto quello che è storico è superato dal processo storico, mentre ciò che è Eterno non è scalfito dalla Storia. Errore, eresia, nella quale è caduto, a cavallo tra XX e XXI secolo dell’êra volgare, anche un vescovo di Roma, il quale intraprese una battaglia politica poiché in un preambolo preposto ad una Costituzione europea non s’enumerò il giudeo cristianesimo tra le «radici» storiche della civiltà europea. Non si rese conto, quel pontefice, come una Religio, cioè un legame coll’Eterno, non possa essere considerata tra i momenti d’una Storia se non a patto di rinunciare alla sua trascendenza, in quanto Eterno, rispetto la Storia. Ciò vorrebbe dire assoggettare una forma di religione al correre e ricorrere dei cicli storici, al comune destino delle fasi storiche, e quindi esporla ad essere superata, trascorso il suo ciclo. Può un vescovo, restando sacerdote, cioè ministro d’un culto all’Eterno Divino, proporsi come Sommo Pontefice d’un culto «storico», mero celebrante in costume di fasti solo d’una fase dell’incivilimento, per «far memoria» storica dell’Europa cristiana? Paradossi eterodossi della modernità.

L’opera di Giambattista Vico, comunque, trasuda una ben maggiore consapevolezza, nonostante quella formula efficace ma idealmente poco felice. V’è in essa la coscienza di quanto l’essere umano, incarnato, crocifisso in queste dimensioni dello spazio e del tempo, debba viverle, ma anche possa e debba vivere come esiliato dall’Eterno, cacciatovi dall’Arcangelo colla spada fiammeggiante. Eterno del quale, peraltro, conserva un’intuizione percepita ora coi sensi spaventati e commossi del primitivo impressionato dalla folgore di Giove, ora colla fantasia e la poesia, adesso con la vasta chiarezza della ragione «tutta spiegata»; e che queste differenti percezioni producano le creazioni storiche della sapienza, dell’arte, del diritto, dei sistemi sociopolitici, nel correre e ricorrere d’età degli Dèi, degli eroi e degli uomini, col succedersi di forme e formule di diritto teocratiche, eroico – feudali ed infine dei diritti dell’essere umano: successione storica delle forme di diritti naturali, in cui il «vero» tende a farsi «certo», il riconoscimento dei diritti universali dell’essere umano a «positivizzarsi» nei diritti delle Nazionali, nella fase del corso storico in atto. Si tratta d’una storia di cicli, di corsi e ricorsi. Essi si producono, come giustamente sottolineato da Gian Franco Lami, non in virtù d’una Provvidenza imperante, signora e padrona della Storia, ma dialogante con la coscienza degli esseri umani come voce interiore: sia essa descritta, a seconda della cultura del tempo, come il dèmone che parla a Socrate o l’angelo che dialoga col giudeo, col cristiano e col mussulmano, ovvero come i Maestri che istruiscono il teosofo. Seguendo questa voce interiore siamo stati, siamo o saremo, nella Storia, teocrati o commossi fedeli, Eroi o leali vassalli, Monarchi presidenti o comunque rappresentanti nella cosa pubblica od onesti cittadini, che preferiscono eleggere che essere eletti poiché dediti a private occupazioni, a seconda delle forme di Stato e di governo delle età della Storia in cui è vissuto, vive e vivrà l’essere umano, Tempio dell’Eterno immanente nel proprio cuore. E questo correre e ricorrere d’una Storia strutturalmente ciclica, si manifesta in periodiche rivoluzioni, compimento del giro completo dei tempi operata dal Λόγος intuito nel dialogo socratico intimo colla «provvidenza», e nei continui risorgimenti delle Nazioni a rinati ordini politici e sociali, come frutto dei processi storici, siano essi determinati da movimenti organizzati e violenti o dal graduale evolvere della vita.

Note:

1 – G.B. Vico, Vita di Giambattista Vico scritta da sé medesimo – Autobiografia, ed. Nicolini, Milano 1947, pag. 19.

2 – G. F. Lami, Tra utopia e utopismo, Rimini 2008, pag. 292.

3 – G. B. Vico, Autobiografia ed. Nicolini cit., pag. 57.

4 – G.F. Lami, op. cit., pag. 276.

5 – N. Tommaseo, Gian Battista Vico e il suo tempo, in Storia civile nella letteratura, Torino 1872, riedito separatamente in Palermo, 1985.

6 – Ibidem, edizione 1985, II, pag. 12 e 13.

7 – G. B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia, ed. Gentile-Nicolini, Bari 1914, pag. 131 e 136.

8 – G.B. Vico, De uno, Proloquium, in ed. Nicolini del Diritto Universale, Bari 1936, pag.33

9 – G. B. Vico, op. cit., LXXXIII, cfr. Proloquium, pag. 35, e cap. LV e LXXXII.

10 – G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, vol. II; L’età moderna, Bologna 1968, pag. 277.

11 – G. F. Lami, op. cit., pag. 277 e 278.

12 – G. B. Vico, op. cit., LXV.

13 – G.B. Vico, Scienza nuova prima, ed. Nicolini,ed. F. Nicolini, Bari, capov. 20.

14 – G.B. Vico, Scienza nuova seconda, capov. 349.

Riccardo Scarpa

della Scuola Romana di Filosofia Politica

2 Comments