Ho il piacere e l’onore di portare la mia testimonianza sull’arte di Danilo Capua, un appartato inattuale che ultimamente è stato apprezzato per le nove tavole contenute nel volume “Alle frontiere dell’occulto” di Gustav Meyrink, curato da Gianfranco de Turris ed Andrea Scarabelli. Queste le prescelte per il tono “praghese” e per il trasporto immaginifico: Ritratto di Gustav Meyrink; Arcano Maggiore: l’Angelo (o Giudizio); L’Ombra del Golem; Il Mago; Arcano Maggiore: la Luna; L’Incantatrice; L’Altra Parte; Etere; Studio di Decorazione per il Retro degli Arcani Maggiori.

Il riconoscibilissimo stile del Nostro prende il la nel 1995, dopo le opportune sperimentazioni giovanili e gli anni all’Accademia delle Belle Arti di Genova. Ci troviamo di fronte ad un unicum vero, chiara cristallizzazione di un crogiuolo a lungo alimentato; i meno fini potrebbero pensare ad un pittore dell’incubo, ma Capua racchiude ben altre stratificazioni e avvicina alla desolazione del visibile, come all’horror vacui dell’invisibile, quello tratto dalle maglie spazio-temporali non euclidee. Chi sa entrare dentro questi buchi neri spalancati, può essere accompagnato, ma deve avere il medesimo anelito purificatorio e assumere tecnica del risguardo ermetico.

Il Volto Verde è rappresentato con una severità spiazzante, spia e proiezione di coscienza Egli ci fa sentire intimiditi nelle défaillances, ma anche sommamente spronati sul sentiero, esattamente come Hauberisser in più punti del romanzo…Un richiamo violento ad accettare la legge dello spirito (come esplicita Meyrink) all’interno delle nostre facoltà creaturali, che non vogliono uscire da uno stato di mera natura naturata. Cidher Grün, nel romanzo, può apparire in modo estremamente differente a seconda dei personaggi che ha di fronte, in base al loro grado di evoluzione interiore: perciò è chiaro che quel che sottolinea qui il pittore genovese, è l’aspetto siderale di una vera chiamata palingenetica. Con quello sguardo ammonisce che lui, solo lui vive, il Chider chiamato Huzur nelle tradizioni esoteriche dell’Islam, assimilato all’Ermete Trismegisto egiziano…Al profeta Elia e all’evangelista Giovanni…”L’uomo archetipico”… (1)

Doveroso accordarsi sulle armonie pre-sentite nel vuoto cosmico, in ascolto di una trenodia dell’irrimediabile, perché la musica è ciò che fin dall’inizio ha mosso le alchimie di Danilo. La sua pittura è musica arcana, tenebra arieggiata da un cuore nobile. Elemento che non passa inosservato nei lidi musicali di nicchia, che lo richiedono per impreziosire l’artwork e per donare un’identità elegante alla propria proposta: parliamo di gruppi progressive-dark come Il Segno del Comando, Universal Totem Orchestra e Black Hole, tra i molti. In tutti i casi la sua arte si presta ad invogliare verso certe tematiche, ma sempre in modo garbato, senza strepito. Grande solitario, nelle sue tele tutto è pur presenza nell’assenza: alcuni infatti noteranno come la materia sia vivente e in ebollizione. L’Altrove è come se volesse uscire dal magma del pastellato, da lui copiosamente versato: quest’ultimo tratto rende particolarmente ieratica la sua pittura, poiché quando il confine tra l’informe e il fisico si assottiglia, i terrori ancestrali e l’enigma cosmico rendono ancor più giustizia alla sua vena. Parliamo delle tele ove si è pervasi da un orrore lovecraftiano, quelle che non mostrano il tutto, poiché infido e irriferibile. Nyarlathotep l’epitome di tutto questo versante, trasposizione del Caos Strisciante, esondazione di un tormento sempre presente, in latenza, per tutta l’umanità; qui sorge come asettica e viscerale deità, vibrazione aurati ca ma stinta, emanante potestà inconoscibili. E alla fine si staglia una chiamata rapsodica (Capua è fuori da ogni logica di lavoro, dipinge solo quando realmente ispirato), quella che può far salire alla coscienza “l’incognito nero abisso da cui emergono le mie forme” (2). In questo manifesto della sua poetica v’è la volontà di andare ben oltre il figurativo, per dar connotati che travalicano le possibilità di rappresentazione: come se De Chirico si mettesse a squadernare delle realizzazioni su Lovecraft. E se pur il solitario di Providence descrisse Nyarlathotep come divinità antropomorfa, in Capua diviene l’icona metafisica per eccellenza, la parusia aliena.

ca ma stinta, emanante potestà inconoscibili. E alla fine si staglia una chiamata rapsodica (Capua è fuori da ogni logica di lavoro, dipinge solo quando realmente ispirato), quella che può far salire alla coscienza “l’incognito nero abisso da cui emergono le mie forme” (2). In questo manifesto della sua poetica v’è la volontà di andare ben oltre il figurativo, per dar connotati che travalicano le possibilità di rappresentazione: come se De Chirico si mettesse a squadernare delle realizzazioni su Lovecraft. E se pur il solitario di Providence descrisse Nyarlathotep come divinità antropomorfa, in Capua diviene l’icona metafisica per eccellenza, la parusia aliena.

Lovecraft e Meyrink balzano subito alla mente quando ci troviamo innanzi certe geometrie che non tornano, certe espressioni anatomicamente imprendibili, ma il retroterra letterario prevede anche altre suggestioni: Poe, Machen, Blackwood, Clark Ashton Smith, Kubin (ovviamente anche come pittore e illustratore), Buzzati e poi quella che definisce “la fiaba alchemica per eccellenza”: Pinocchio. Emblema di tutta la sua arte questa citazione estrapolata nel corso di tanti nostri simposi: consequenzialità di una fedeltà a se stesso, puro fanciullino, il suo burattino non è altro che l’uomo più malleabile alle sollecitazioni, e l’arte il modo di canalizzare una possanza altrimenti stordente. La scossa ermetica con cui si crea realmente, in Danilo, viene gettata a terra, e lui, nella sua camera scura, continua il tragitto fino ad una nuova manciata di fulmini. Da propagare in olocausto di Luce. In tutte le tele si spande melanconia come nostalgia dell’Origine, irreparabile convinzione di una dimenticanza nel salto tra l’arcano e noi. Umanità passata come in una pressa multidimensionale, gettata fuori dopo una centrifuga; è stinta nel floscio fastello di smorti fiori (L’enigma), devastata nel volto di cera, in molti casi. Palese una corrent’attrattiva lunare (ci direbbe Pound) nell’autore, poiché la sensibilità è un gioco di rimbalzi e Capua pare scorgere la fine del libro appena riceve gli impulsi, e nel momento in cui ci si appresta a sfogliare l’ipotetica introduzione, per comprendere le sue opere, siamo portati per mano verso la concatenazione di cause già trafitte dal suo dardo. Non lascia scampo il pittore genovese, come ogni vero artista non è per nulla consolatorio ed applica in tutto il precetto beniano (mutuato da Schopenhauer): “l’arte dev’essere irrapresentabile…Il buio…Il buio in sala…”.

Se prendiamo un quadro come Uno il conio regale e la tenebra saturnina sono in netto contrasto, l’Ouroboros semplice ed elegante è sfinato, sopra il volto d’un Cristo che travalica la funzione di messia religioso. Piombo e Oro sono qui pura potenza irruttiva senza gradazioni: o si prova a superar se stessi o si implode, e di fronte al manifestarsi di chi si è trasceso (si può opinare o meno in merito, ma qui si tenta d’intuire la poetica), il resto è come un abisso di ossidiana. Talvolta il magma scuro sembra persino un sì eracliteo: una proiezione delle leggi, dei conflitti interiori del pittore in se stesso. Quel che avanza dal cono di luce sono i soli spenti, per dirla con la Notte di Valpurga: ”Credete che questa gente per strada abbia un Io?” – No davvero, ribadisce Capua, non hanno un io e sono larve di possibilità abortite. D’altronde figure radiose nella sua pittura non esistono, ma non si nega l’ascesi, poiché l’oro su nero significa proprio questa latenza costante: dorata la mano e l’opera di quell’artifex che sa attraversare tenebra e operare l’inversione delle luci (3), sempre per rimanere su Meyrink.

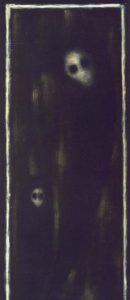

Non tanto per un reale ascendente sul proprio stile, ma come punti di riferimento pel suo Pantheon personale, troviamo Mario Sironi, Franz von Stuck, Antonio Ligabue, Alberto Martini, Arnold Böcklin, Pietro Annigoni, Theodor Kittelsen, Edvard Munch, Tor Lundvall, Vincent van Gogh, Nicholas Roerich,William-Adolphe Bouguereau, Caspar David Friedrich, William Turner; come fumettisti Alberto Breccia e Dino Battaglia. Il qui-presente scrivente non rinuncia ad un paragone con Monet, e se la Recherche è il ciclo delle ninfee in letteratura (con l’estenuante abbozzolare attorno alle minuzie), Capua applica al weird il concetto di ripetizione nella differenza (di matrice deleuziana): d’altronde molti suoi quadri sono spostamenti illusori di un senso, raf finatezze ed esquisitezze metamorfiche, nella visione non più della natura, della società e degli affetti, ma dell’abissale. Policentriche coordinate in ragione di una geometria non euclidea, esse si muovono come nella tecnica del grande impressionista, che riprendeva le ninfee da varie angolazioni e in diversi punti nella durata di una singola giornata. In Capua però quel che resta non è il contenuto, coi suoi limiti di forma, ma la luce che vi scorre attraverso: essa si muove per consonanze e sfibra la materia, in un viaggio emarginante. Come ninfee gotiche e traslucide, le figure dell’altra parte, spettri che richiamano una caduta nel tempo, mentre la natura vizza (o totalmente immobile e spenta) esprime una metafisica dell’assenza ed una dissoluzione a breve scadenza.

finatezze ed esquisitezze metamorfiche, nella visione non più della natura, della società e degli affetti, ma dell’abissale. Policentriche coordinate in ragione di una geometria non euclidea, esse si muovono come nella tecnica del grande impressionista, che riprendeva le ninfee da varie angolazioni e in diversi punti nella durata di una singola giornata. In Capua però quel che resta non è il contenuto, coi suoi limiti di forma, ma la luce che vi scorre attraverso: essa si muove per consonanze e sfibra la materia, in un viaggio emarginante. Come ninfee gotiche e traslucide, le figure dell’altra parte, spettri che richiamano una caduta nel tempo, mentre la natura vizza (o totalmente immobile e spenta) esprime una metafisica dell’assenza ed una dissoluzione a breve scadenza.

“Coloro che ci osservano dal nulla” è come il cristallo animico franto e risolto in un romanticismo alieno. Si sfila da ogni protagonismo ciò che non vogliamo fissare qui troppo a lungo, cerei i volti e immenso il silenzio dietro i pigmenti. Scorgiamo incapsulate le figure, accartocciate in un non luogo assurdamente confortevole, mentre verso la soglia vitrea, per gli umani non mostrano alcuna curiosità. Loro sanno ma non possono riferire sull’aldilà, e noi dobbiamo accettarlo, mesmerizzandoci in un’accettazione del mondo spettrale (meravigliosamente affrescato) con tutti i suoi segreti. Polimorfi gassosi sembrano alcuni dei soggetti, smanacciano e segnalano un’assenza o indicano direttamente il fondamento sc ultoreo (che lo stesso Danilo ritiene decisivo pur in pittura). Ovvero l’arte della pulizia, dell’espungere escrescenze e lineamenti di creaturalità come imperativo: così si hanno i senza volto, così fissiamo la voragine della pantomima esistenziale che tiene a-romanticamente dei fiori secchi in mano (L’enigma).

ultoreo (che lo stesso Danilo ritiene decisivo pur in pittura). Ovvero l’arte della pulizia, dell’espungere escrescenze e lineamenti di creaturalità come imperativo: così si hanno i senza volto, così fissiamo la voragine della pantomima esistenziale che tiene a-romanticamente dei fiori secchi in mano (L’enigma).

E a riguardo di quest’opera l’autore ci ha espressamente confidato quel che rotava in testa, mentre concludeva i lineamenti: “c’è qualcosa di troppo”…Tolse il volto, che al di sotto della copertura un poco serpeggia ancora, come fantasma su specchio magico.

Particolarmente umbratile il riflesso del sé, mai si dà piena risoluzione ma ampio enigma. Incantatrice è lì in attesa di una sublimazione nell’opera. Parte femina della natura battuta piano dal maglio d’artifex; scruta ed in pupilla alligna il colmo del vuoto per rialzarsi. In quarto e quarto il lunare passa di qui. Una luna di lune che nei suoi tarocchi è danzante e spettrale, sardonica verso il piano terrestre, su cui mollemente adagia la propria falce.

Un lunare anche borgesiano, frutto di illusioni e risoluzioni (Si perde sempre l’essenziale. / E’ una legge di ogni parola attorno al Nume, scrive ne La Luna…), spicchio di una bizzarra filosofia di fuga, ma poi, semplicemente, Danilo ha potestà di “danzare il pensiero”, scorrendo in tutte le sue fibre verso il May Pole (e così celebra la sua primavera creativa): attorno a cui ruota, sempre pieno di quei simpatici disillusi dell’altroquando e financo con quei folli trascolorati, ormai irrintracciabili nella serialità burattinata del profano. Lui sulla giostra della fanciullezza li ha visti, frequentati mentre era sull’altalena, nella rincorsa, nella traiettoria di quella palla lanciata che ancora lascia stuporosi, come in Dylan Thomas: Ho udito molti anni di parole, e molti anni / Dovrebbero portare un mutamento. / La palla che lanciai giocando nel parco / Non è ancora scesa al suolo (4). Ma la differenza è che non solo i suoi strumenti artistici non toccheranno più il suolo, lui stesso è via da-per sempre. Oltre il teatro ma anche oltre il copione.

Conosco il pittore e l’uomo e posso assicurare che ogni passo prende il via da una scintilla di purissima irriflessione, o meglio: dall’assenza di una volontà rappresentativa concettuale, quella briglia intellettuale che impedisce lo scorrere dell’arte. Non c’è idealismo, se non un culto della purezza, della nobiltà dell’animo, delle consonanze tra cielo e terra; ispirato dai simbolisti può davvero intendere il Maeterlinck attraverso Praz: il simbolo è l’allegoria organica e interiore; mette radici nelle tenebre (5). Un simbolismo che supera la decadenza e il romanticismo, in Capua, poiché nei suoi cromatismi e nelle sue linee si fissa una costante a chiave tra macro e micromondo.

Il Capua qui è debitore dell’espressionismo cinematografico tedesco, quello de Il Gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wiene, non quello della diretta trasposizione da parte di Paul Wegener (che da un bestseller come Der Golem cavò un film, parimenti di successo). In questa tela fa rivivere il Golem nelle allucinazioni prospettiche di tale scenografia, come in un gotico parco giochi per adulti, vivificato; ed è molto più profondo rappresentare la scena senza il “mostro”, captando giochi di specchi e di identità. Se si percorre tutto quel corridoio frontale che si staglia a mò di copertina (per il Segno del Comando, band genovese qui al secondo disco 6), ci si immerge in un mare amniotico e la coscienza non ha punti di riferimento, si può sentire divisa e invitata ad entrare dalle figurine con la tuba…Loro irridono il visitatore…

A Danilo sono debitore dell’immagine apposta sulla mia prima raccolta, quelle Presenze Metafisiche che sentii familiari fin da subito, calzanti appieno, a dir il vero, il cuoio duro di tutte le mie Peregrinazioni disciolte su carta. L’intera circolarità del volto è misura e legge di un tempo interiore che non abbisogna di lancette, il quadro è così icastico, severamente ammonitore, mentre la figura umanoide nega una definizione, una misura espressiva. Attraverso il vuoto lì si fa il pieno e in alto sulla pendola campeggia un frammento senza coordinate terresti, proprio in quello che dovrebbe essere il sancta sanctorum, il ritiro intimo della vita familiare…Una scheggia a ricordarci il caos in agguato…Una colonna sonora aliena ed ideale per i miei quadri interiori, poiché ogni arte si interseca…Ed infatti nella pittura metafisica troviamo un dato di fatto: tra gli interstizi della pasta cromatica il suono di ottoni silenti, to talizzante. Ma i suoi protagonisti quei riverberi li sentono, sono canzonatori e accennano un carnevale esistenziale danzante: è il caso del Matto.

talizzante. Ma i suoi protagonisti quei riverberi li sentono, sono canzonatori e accennano un carnevale esistenziale danzante: è il caso del Matto.

Con Danilo abbiamo condiviso molti bei momenti da simposio, quelli ove interessa solo il “fare anima” e lui, ognuno di noi, ha portato legna da vari alberi. Alla fine, si usciva arricchiti da un punto di vista dell’altro, poiché tra lettere, musica e arti figurative, eravamo tutti con la nostra vocazione tesa ad integrare le varie prospettive. Poter rendere testimonianza di come ho visto screziarsi il suo athanor è per me fonte di lieta consonanza, anzi trovo necessario cercare di diffondere la sua arte, anche vista la visibilità che hanno schiere di pseudo artisti post-moderni, quelli sì persi nel concetto e nella rappresentazione. Danilo Capua è di quelle figure silenziose che sicuramente andranno incontro ad un interessamento negli anni a venire, mi accontento per il momento di far da cassa di risonanza per il riverbero di un canto antico…

Note:

1 – Così Joseph Strelka ne “La Faccia Verde” in Meyrink scrittore e iniziato, AA.VV.,Basaia, Roma,1983, p. 64;

2- Intervista rilasciata a Rock Impressions;

3 – Qui parliamo di Das grüne Gesicht ove tale termine viene usato per chi ormai è giunto a mutare completamente la sua costituzione interna :

4 – Should lanterns shine

5 – Ne La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, BUR, Milano, 2014, p. 355;

6 – Nei primi due dischi forieri di un richiamo potente alle atmosfere anni ’70, poi passati a forme più manieristiche e metal.

Stefano Eugenio Bona