«…Dio manda il male e poi la medicina…»

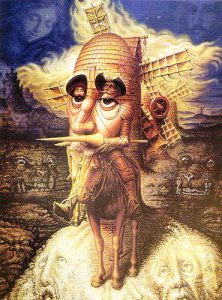

Se l’uomo fosse un’opera letteraria don Chisciotte ne sarebbe il compendio. Tutti vagheggiamo qualche Dulcinea, lottiamo con mulini a vento, portiamo sul capo l’elmo di Mambrino (e chi direbbe che è solo un bacile da barbiere?). Tutti cerchiamo qualcosa che vada oltre la nostra ordinaria umanità. Se in don Chisciotte il superamento dell’umano produce un Übermensch all’apparenza comico è solo perché, come la scimmia che ci osserva e ci fa cenni dalla sua gabbia, ci somiglia tanto. E quel gesticolare, che ci pare buffo, non è che l’eterna tensione tra storia e poesia.

Così, possiamo specchiarci in don Chisciotte. E se gli occhi dell’hidalgo non fossero coperti da strati di ombre – o da eccessi di luce – potrebbe riconoscersi in noi. Ma l’uomo ‘storico’ è per lui tenebra fitta, come il sole per la nottola. Egli coglie solo il poetico. Come il pipistrello, proietta nell’oscurità fasci di suoni – parole che ruba agli antichi poemi cavallereschi – e questi gli ritornano, rimbalzando, come echi della sua fantasia.

Così, possiamo specchiarci in don Chisciotte. E se gli occhi dell’hidalgo non fossero coperti da strati di ombre – o da eccessi di luce – potrebbe riconoscersi in noi. Ma l’uomo ‘storico’ è per lui tenebra fitta, come il sole per la nottola. Egli coglie solo il poetico. Come il pipistrello, proietta nell’oscurità fasci di suoni – parole che ruba agli antichi poemi cavallereschi – e questi gli ritornano, rimbalzando, come echi della sua fantasia.

Il suo errore è voler vivere di sola poesia, obliterando la storia. Ma è un bell’errore, degno di un artista. La storia contiene solo un’esauriente zoologia dell’uomo, un quadro dei suoi istinti e dei suoi automatismi, ratifica quella necessità o forza che agisce in lui e nelle società come nella crescita dei vegetali, nulla più. È la farina con cui Dio impasta l’uomo, ma la poesia ne è il lievito.

«… cose che hanno più verità che logica»

L’uomo poetico s’alza da ragioni terrene verso altre, immateriali e celesti, trascende la gravità della storia e sembra liberarsene. Ma nel suo slancio trascina con sé l’uomo storico, da cui non si può separare. Così, la sua vita diventa narrazione. Perciò Ulisse, Faust, Amleto, Don Giovanni, sembrano reali senza avere né carne né ossa, e tanto più storici quanto più poeticamente astratti.

La poesia fornisce alla storia le idee e i valori, la storia offre alle utopie i luoghi concreti. Una storia senza poesia è arida, una poesia senza storia è vuota. La loro dialettica è come un fuoco che ci scalda. A noi non serve la fredda illuminazione della logica ma il calore di un continuo attrito spirituale. Davanti a ogni sintesi pacificante, a ogni ordine esplicativo, la vita si ritrae. Rifiuta ogni visione definitiva, totale.

La poesia fornisce alla storia le idee e i valori, la storia offre alle utopie i luoghi concreti. Una storia senza poesia è arida, una poesia senza storia è vuota. La loro dialettica è come un fuoco che ci scalda. A noi non serve la fredda illuminazione della logica ma il calore di un continuo attrito spirituale. Davanti a ogni sintesi pacificante, a ogni ordine esplicativo, la vita si ritrae. Rifiuta ogni visione definitiva, totale.

Perciò, finché siamo umani, siamo perplessi. E Cervantes non scrive, come Maimonide, per toglierci dalla perplessità ma per farci dubitare. Uomo esperto della vita, non erudito ma certamente colto, imbevuto di fluidi rinascimentali, testimone di un’epoca che apriva nell’uomo nuovi orizzonti, e abissi altrettanto vasti, Cervantes sapeva bene quanto desolante fosse una vita chiusa tra le pareti della storia e delle sue ragioni.

«La penna è la lingua dell’anima…»

«La penna è la lingua dell’anima…»

Aveva trascorso cinque anni nelle terribili carceri di Algeri, meditando inutili piani di fuga. Uscito da quelle, fu spesso ospite delle inospitali prigioni spagnole. Perse un braccio nella battaglia di Lepanto. Vi aveva partecipato benché febbricitante e dispensato dal combattere. Restare per sempre monco fu la ricompensa al suo valore. E deposte le armi e fuor di galera, Cervantes si arrabattò facendo l’esattore delle imposte, occupazione nella quale cercheremmo invano risonanze poetiche.

Probabile dunque che don Chisciotte nasca da un desiderio d’evasione e di riscatto, e dall’intima coscienza della sua impossibilità. L’amarezza della storia si addolcisce solo se la racconta una penna intinta nella poesia. Forse Cervantes voleva burlarsi degli Orlandi, degli Amadigi di Gaula, della pomposa retorica della cavalleria errante, di quei fantasmi gloriosi che a lui eran costati un braccio, e che inducono nella sua creatura un febbrile e vizioso invasamento.

Non bisogna però pensare che don Chisciotte sia una caricatura, un miles gloriosus. Ridere della sua berciata armatura, del suo ronzino e delle sue avventure, è fermarsi alla scorza. La polpa amara di don Chisciotte è l’incantamento, la presenza invisibile e costante di una magia che rende illusoria ogni cosa e che, in fondo, coincide col linguaggio, con i nostri castelli di parole. Ma questo incantamento, che gli nega la felicità, è anche ciò su cui fonda le sue speranze, e dunque non vi può rinunciare.

«… ognuno è figlio delle sue opere…»

Chiediamoci: “cos’è che dà senso alla mia vita?”. Quello è il nostro incantamento, il nostro antidoto alla vacuità. Una cristallizzazione di principi e di valori; un sistema essenzialmente chimerico ma in sé coerente, tanto più sicuro di sé quanto più fornisce alla nostra esistenza un orientamento affettivo, un equilibrio, degli scopi e la possibilità di ottenere dei risultati. Una sorta di mitologia del senso comune, che pare illuminarci ma in realtà rende impossibile una verità oltre quella da noi immaginata.

Alonso Chisciano vede il vuoto ontologico in cui l’uomo può cadere se non lo riempie delle sue narrazioni immaginarie. Perciò si trasforma in don Chisciotte. Non gli basta esser persona, vuol diventare personaggio, mettere una maschera sulla maschera. Perciò si immerge nel Lete di poemi eroici, dimenticando sé stesso. È un’iniziazione, una morte mistica da cui la storia risorge trasfigurata, rifondata sulla poesia. Recisi i legami col passato, si vota all’amore casto e assoluto dell’ideale. Perché solo un Assoluto può colmare un’assoluta vacuità.

Leggendo libri di cavalleria Alonso resta succubo di un’immagine morbosa, preda del ‘dover essere’. A madame Bovary accadrà lo stesso coi romanzi d’amore, per altri sarà forse la Bibbia. Ogni parola ha in sé virtuali ispirazioni, evoca mondi. La poesia, dice Aristotele, è imitazione. Noi dunque ci ricreiamo poeticamente emulando dei modelli. Ma per quale ragione ognuno avrebbe un demone diverso che lo ispira? Sarebbe un mistero inesplicabile se l’uomo venisse al mondo tabula rasa.

Leggendo libri di cavalleria Alonso resta succubo di un’immagine morbosa, preda del ‘dover essere’. A madame Bovary accadrà lo stesso coi romanzi d’amore, per altri sarà forse la Bibbia. Ogni parola ha in sé virtuali ispirazioni, evoca mondi. La poesia, dice Aristotele, è imitazione. Noi dunque ci ricreiamo poeticamente emulando dei modelli. Ma per quale ragione ognuno avrebbe un demone diverso che lo ispira? Sarebbe un mistero inesplicabile se l’uomo venisse al mondo tabula rasa.

«…ciascuno è come Dio l’ha fatto, e spesso anche peggiore…»

In realtà, ogni anima porta in sé potenzialità e inclinazioni che, per simpatia, come corde musicali, risuonano quando entrano in contatto con vibrazioni affini. Ne vengono ridestate, amplificate. Perciò vi sono illusioni dal carattere benigno, pacifico, mentre altre sono pericolose esaltazioni. Dipende dai semi già presenti in noi. Alonso è un uomo buono, leale, generoso. Per questo don Chisciotte diventa un probo cavaliere e non un bandito o un perfetto mascalzone, come potrebbe accadere a un’indole guasta cui capitasse di leggere il Principe di Machiavelli o il Breviario di Mazzarino.

L’hidalgo non è dunque un idealista tra assennati e grigi custodi del realismo. Tra lui e gli altri non v’è il dissidio di pazzia e ragione, ma quel conflitto tra illusioni e narrazioni divergenti che è sostanza della vita. Diversamente da Sancio, centrato nel solido istinto del ventre, Don Chisciotte sembra perso in un universo solipsistico e astratto. Accanto all’alata follia dell’hidalgo, quella di Sancio può sembrare greve e ingenuamente umana. Alle declamazioni auliche del padrone risponde con proverbi popolari, al suo romanticismo col pragmatismo. Ma questo è il suo modo d’evadere dalla storia, il suo stile poetico.

Perciò segue don Chisciotte in quella Mancha desertica, pietrosa e polverosa, che è metafora dell’esistenza. Perché spera che la poesia del cavaliere dia frutti più succosi della sua. Perché, come tanti bigotti, non può aver fede se non per calcolo di convenienza. E, nella sua visione sancesca della vita, lo sfiora il sospetto che alla missione cavalleresca, irta di pericoli e di fatiche, sia preferibile l’ideale di santità dei frati, più comodo e sicuro.

«Amore e desiderio son due cose distinte…»

«Amore e desiderio son due cose distinte…»

Può sembrare che l’eroico disinteresse di don Chisciotte, che agisce per onore, contraddica l’utilitarismo di Sancio, che pretende benefici concreti. Ma son due volti d’uno stesso meccanismo egopatico, che in uno diventa assillo del corpo, nell’altro cura dell’anima, qui desiderio, là amore. Il cavaliere offre allo scudiero l’occasione di nobilitarsi, di emanciparsi dal suo materialismo. Lo scudiero – che gli porta camicie e denaro – impedisce al cavaliere di dissolversi in un trasalimento di astrazioni e di estasi, di interiorizzarsi fino a scomparire in sé stesso. Ma in realtà tutti – cavalieri, contadini, osti, curati, borghesi etc. – nella loro leggerezza spirituale o nella carnale pesantezza, nobili o meschini, sono prigionieri delle loro ‘idee fisse’, come di un sortilegio.

Sembrano salvarsi solo l’asino e il malmesso ronzino, che pazientemente, senza giudicare, glossare o lamentarsi, portano sulla groppa il peso dei padroni. Immuni al morbo della poesia, paghi di brucare l’erba e di riposarsi ogni tanto della loro fatica. Placidi e noncuranti, nella solida e silenziosa accettazione di una natura che ha fede in sé stessa, senza bisogno di stordirsi con l’oppio delle parole e dell’evasione.

Sancio non è dunque meno pazzo di don Chisciotte. Solo, con la sua grezza semplicità “strappa un sorriso alla profonda malinconia del suo padrone”. Ci si può chiedere quale sia la causa di questa tristezza. Forse il non esser completamente pazzo. Non può perdersi tutto intero nel sogno né svegliarsi. Resta in lui una fessura di consapevolezza e di dubbio attraverso cui entrano le infiltrazioni della storia. Perciò, quando il mondo esterno sconfessa la sua poesia interiore, si chiude nella sintassi fantastica della cavalleria come in una roccaforte di certezze, si impone faticosamente di credere in maghi, giganti, saraceni, dame soavi, regni lontani.

«…e non è giusto che la mia debolezza rinneghi questa verità»

La sua fede nell’Idea fissa, nella vittoria della virtù, resiste alle confutazioni irrigidendosi. E nello sforzo si lacera, va dunque ricomposta e riparata. L’intima scissione appare in tutta la sua tragicità quando Sancio gli decanta lo splendore di ‘Dulcinea’ – grottesco epigone di donna angelicata, stilnovista – e delle sue ‘damigelle’ su magnifici destrieri. Don Chisciotte resta sgomento, perché vede tre contadinotte brutte e grassocce su tre asini spelacchiati. La sua ‘principessa’ ha l’alito cattivo, è insolente e triviale. Ne è certo come di sé stesso, ma è per lui una verità impossibile da accettare.

Solo la logica ferrea e inoppugnabile dell’illusione può a quel punto salvare il suo mondo interiore dalla rovina e dal disfacimento. Il “maligno incantatore ha messo sui miei occhi nuvole e cataratte”. C’è un Mago che lo odia, e che muta le fattezze sublimi della sua Dama in quelle laide di Aldonza per condannarlo a un destino di infelicità. È questa la sua tragedia, dover difendersi dalla magia che lo perseguita con un’altra magia, opporre alla stregoneria del nemico il suo auto-incantamento.

Non può esserci in questa via una meta, solo un girare in tondo su sé stessi, un tragico circolo vizioso. È una tragedia che in fondo don Chisciotte ama, perché lo rende protagonista nell’eterna lotta tra bene e male, lo fa partecipe di alti disegni. È questo che lo esime dal valutare le implicazioni e le conseguenze concrete dei suoi gesti. Infatti, non può esservi colpa in chi si conformi alla regola cavalleresca e ubbidisca all’Ideale. Meraviglioso esempio ne è la liberazione dei galeotti, quando don Chisciotte sovverte ogni ordine sociale e giuridico, convinto che nessun uomo può privare un altro della libertà che Dio gli ha dato. Suo dovere è difendere gli oppressi, e nulla cambia se son colpevoli, perché solo Dio può giudicare.

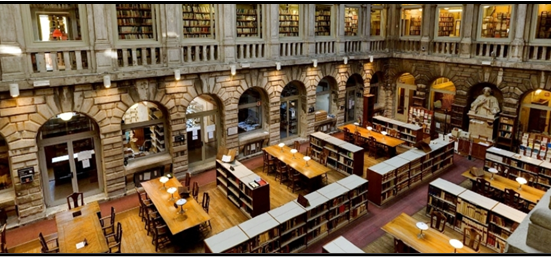

«Non c’è libro cattivo che non contenga qualcosa di buono…»

«Non c’è libro cattivo che non contenga qualcosa di buono…»

Non è anarchia ma rifiuto di ogni potere indegno. Perciò bisogna lottare contro ogni legge e realtà che contraddica la nobiltà dell’animo, contro ogni volgare interpretazione della vita. Spargere su una storia dal sapore corrotto le spezie della poesia. Don Chisciotte trafigge con la sua lancia l’intelletto sobrio, pedante e calcolatore, e dona alla vita uno spirito ebbro, visionario. E non gli importa se gli altri lo prendono a bastonate e a contumelie, se i suoi assistiti gli si rivoltano contro o se la vita, come il leone da lui sfidato, si gira e gli mostra il deretano.

Si eleva su un’umanità frivola, supponente e arrogante, che si crede in diritto di ridere di lui o in dovere di guarirlo. «Toglimi la vita, perché mi hai tolto l’onore», intima a Simone Carrasco, insulso campione di convenzioni borghesi che l’ha vinto in duello. Meglio morire che esser disilluso. L’unica vita degna è quella sacrificata all’amore, alla fede e al coraggio. Se la vita è sogno, che sia almeno un nobile sogno, se è un libro, che sia ben scritto.

È “cavaliere dalla triste figura”, perché la poesia è triste, si nutre della malinconia di cose perdute o forse mai possedute. Vive di sconfitte, perché è un platonico che dopo aver contemplato le idee le vuol tradurre in fatti. Ma la sua aristocratica follia, passando, lascia le cose esattamente come sono, senza nulla mutare nell’ordine storico del mondo. Non potrà mai sconfiggere incantatori che lo tormentano restando nascosti e invisibili.

«…e così torna il tempo a roteare ininterrottamente…»

«…e così torna il tempo a roteare ininterrottamente…»

Mena i suoi colpi nel vuoto, rotea impigliato nelle pale di un mulino che non macina il grano ma il tempo e la vita, in una vertigine metafisica. La verità ci è nascosta dal velo dell’incantamento, ma anche quel velo è vero. Ogni verità è ambigua, si nutre di contrari. Le parole rivelano e nascondono, e non vi può essere nulla che ci liberi dai nostri incantamenti, perché il liberarsi sarebbe un nuovo incantamento. E se la vita ci sembra villana e lercia, dobbiamo vedere, dietro la magia, una Dulcinea da amare e servire con tutto il cuore.

“Che bugiarde speranze ha l’uomo in petto! Vengono avanti promettendo pace, e sfumano in un sogno traditore”. Don Chisciotte, come noi, è un sogno dentro un sogno. Nel libro le narrazioni nidificano una nell’altra, come scatole cinesi. Ogni racconto si apre e ne contiene un altro e questo un altro ancora. Poi si richiudono uno sopra l’altro e si torna al punto di partenza. Qual è la storia da cui siamo partiti, il sasso che cadendo nello stagno dell’essere ne ha increspato la superficie in cerchi concentrici? Tra questi infiniti riflessi, qual è l’immagine originale, la fonte reale di ogni illusione? Don Chisciotte non risponde.

L’ultimo suo atto sarà tornare a casa, come Ulisse, dopo un travagliato periplo del mondo. Ma ad aspettarlo, invece di Penelope-Dulcinea, c’è la morte. Apparentemente questo offre a don Chisciotte l’occasione di un risveglio, di un pentimento. La frustrazione, la sconfitta, la disillusione, si raccolgono al suo capezzale per indurlo alla resa. Afflitto da quest’ultima sofferenza sembra che il vecchio cavaliere ceda, rinunci ai suoi idoli e alla sua poesia, lasciandoci confusi, orfani di ogni certezza.

Prova rimorso perché, “senza saperlo”, ha dato all’autore della sua storia motivo di scrivere “enormi spropositi”, e gli chiede perdono. Ma questa tardiva resipiscenza, in cui non si distingue la colpa del creatore da quella della creatura, è solo l’ultimo labirinto di specchi in cui Cervantes ci trascina, l’ultima impossibile verità. Nel suo futile epitaffio Sansone Carrasco annoterà: “visse pazzo e morì savio”. Estrema offesa al cavaliere, diagnosi fatta da pazzi che si credono savi. Morire non è che un nuovo incantamento. Don Chisciotte sopravvivrà, immortale. Non importa sotto quale forma, perché «molte sono le vie per cui Dio conduce i suoi prescelti in paradiso».

7 Comments