di Francesco G. Manetti

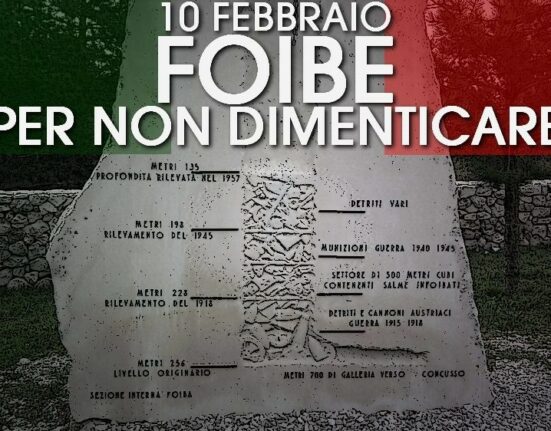

Parlare delle foibe in senso non geologico è ancora parzialmente un tabù in Italia anche se è quasi trascorso il primo quarto del XXI secolo. Fino alla fine degli anni Ottanta, fuori dagli ambienti politici missini o comunque di “destra radicale” o “sociale” o “estrema” o come vogliamo chiamarla, l’unico foglio a grande diffusione che affrontava il tema delle foibe come luoghi di sterminio era “Il Giornale” di Montanelli. Nel sito internet di Laterza la presentazione del libro E allora le foibe? (Eric Gobetti, 2021) è la seguente:

«E allora le foibe?» è diventato il refrain tipico di chi sostiene il risorgente nazionalismo italico e vuole zittire l’avversario. Ma di cosa parliamo quando parliamo di foibe? Cosa è successo realmente? «Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»: a leggere gli articoli dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul numero delle vittime delle foibe, è difficile comprendere le reali dimensioni del fenomeno. Anzi, negli anni, tutta la vicenda dell’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più forti e violente. Questo libro è rivolto a chi non sa niente della storia delle foibe e dell’esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai avuto l’opportunità di studiare realmente questo tema. Questo “Fact Checking” non propone un’altra verità storica precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una ‘versione ufficiale’ molto lontana dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto è accaduto in anni terribili.

Questo è il migliore e più recente esempio della vergogna, dell’imbarazzo che tuttora si prova in ambito progressista quando risuona la parola “foibe”: vorrebbero cancellarla dai dizionari, vorrebbero rimuoverla dalla memoria, vorrebbero ricondurla solo al suo originario significato carsico. E invece:

Il termine “foibe” — che nel suo significato geologico designa i burroni a forma di imbuto presenti in gran numero nella regione carsica — è comunemente usato per indicare le eliminazioni fisiche e le persecuzioni subite dagli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia nel periodo che va, grosso modo, dall’autunno del 1943 a tutto il 1945 (ma la data finale andrebbe spostata in avanti di qualche anno) ad opera dei comunisti jugoslavi. In parte le eliminazioni avvennero appunto mediante “infoibamento” — ossia gettando le vittime, a volte ancora in vita, nelle foibe o in pozzi minerari — e in parte mediante fucilazione o annegamento in mare. Nel numero delle vittime vanno inclusi anche i deportati morti nelle marce forzate verso i campi di concentramento e negli stessi campi a causa delle durissime condizioni di detenzione. L’area geografica interessata è quella della Venezia Giulia — Gorizia, Trieste, l’Istria, Fiume — e della città dalmata di Zara, un’area dove la presenza degli italiani aveva radici secolari. (…) Si distinguono in genere due fasi degli “infoibamenti”, la prima nell’autunno 1943 e la seconda nella primavera 1945, ma più corretto sarebbe parlare di tre fasi, inserendo tra le due menzionate una terza nell’autunno 1944 riguardante la Dalmazia e soprattutto Zara. La prima fase si colloca all’indomani dell’armistizio italiano dell’8 settembre 1943 e va dal 9 dello stesso mese al 13 del mese successivo: in questo breve periodo l’Istria (ma non le città di Trieste, Gorizia, Fiume e Zara rimaste in mano tedesca) viene occupata dai partigiani di Tito, che procedono all’infoibamento di diverse centinaia di persone per poi ritirarsi in seguito alla controffensiva tedesca di metà ottobre. (…) La seconda fase si colloca nell’ottobre–novembre 1944 e riguarda in particolare la città di Zara: il 31 ottobre 1944 i partigiani di Tito entrano a Zara, abbandonata dalle truppe tedesche in ritirata, e procedono a numerose esecuzioni sommarie soprattutto mediante annegamento in mare con pietre legate al collo delle vittime. La terza fase, la più cruenta, ha inizio nella tarda primavera del 1945 a partire dal 1° maggio 1945 — a guerra finita, quindi — per continuare nel corso dell’anno e anche oltre fino a date diverse a seconda delle zone. Particolarmente colpite in questo periodo furono Trieste, Gorizia — anche se in queste due città l’occupazione jugoslava durò soltanto quaranta giorni circa, poiché a giugno venne sostituita dall’amministrazione militare alleata — e Fiume.

Chi scrive quanto sopra, con mirabile sintesi, è Giovanni Stelli (esule di Fiume, città dove nacque nel 1941, direttore della Società di Studi Fiumani, storico e giornalista), nel primo capitolo del saggio collettivo illustrato Foibe, esodo, memoria: il lungo dramma delle terre giuliane e dalmate (Aracne, 2023 – pagg. 300 – € 25,00). Gli infoibamenti furono eseguiti senza nessuna copertura giuridica-legislativa, muovendosi il Movimento di Liberazione Jugoslavo, i comunisti croati e sloveni, legati con i nazionalisti slavi, in nome di “decreti di annessione” territoriali del 1943 privi di qualsiasi valore e riconoscimento internazionale. Nel dopoguerra, spiega poi Stelli, fu oggettivamente difficile indagare sulle reali dimensioni della tragedia delle foibe, sia perché in terra jugoslava era impossibile andare a indagare direttamente sui luoghi degli eccidi e negli archivi, sia perché tante delle foibe che erano state usate per le esecuzioni furono poi fatte collassare con gli esplosivi, sia perché – e questo è l’aspetto più ignobile – in Italia l’egemonia del PCI in gran parte della cultura e dell’informazione impedì di fare sulla questione un ragionamento serio, reale, onesto, approfondito. Gli esuli giuliani e dalmati stessi, che fuggirono dalle persecuzioni lasciando ogni loro avere alle spalle, erano malvisti se non addirittura odiati, e messi all’indice sul quotidiano comunista “L’Unità”, oggi trasformatosi in foglio “cristiano”, secondo quanto a scritto il neo-direttore Sansonetti; dice Stelli, riferendosi a un vergognoso articolo che apparve proprio su quel giornale nel 1946:

Abbandonare il paradiso dei lavoratori in costruzione nella Jugoslavia socialista per rifugiarsi in un paese capitalista come l’Italia era per un comunista inconcepibile: se questa fuga si verifica, essa può riguardare innanzi tutto elementi «colpevoli», «criminali» che vogliono sottrarsi alla giusta punizione, fascisti, «relitti repubblichini» e così via; se poi questo esodo ha un carattere di massa, come è innegabile, e coinvolge quindi elementi del popolo, non resta che ricorrere come spiegazione alle manovre della reazione, interna (in Italia) e internazionale, che inganna il popolo, nascondendogli i suoi veri interessi, per loschi fini. Anche la lacunosità e l’approssimazione dei dati si spiegano alla luce di questa impostazione ideologica: parlare di «dalmati italiani» e non, come sarebbe ovviamente corretto, di giuliano–dalmati o di istriani, fiumani e dalmati, rivela il sostanziale disinteresse e fastidio nei riguardi di una realtà scomoda, che mette in pericolo la suddivisione manichea tra i due campi del bene e del male.

Stelli, nell’impossibilità di avere una documentazione certa, indica alcune realistiche cifre riguardanti il numero delle vittime delle foibe: si va da un minimo di 4.000-5.000 a un massimo di 10.000-12.000 vittime. Anche se il PCI parlò per decenni di “giustizia proletaria” contro i fascisti oppressori, quelle non furono vittime “fasciste”, ma vittime “italiane”: non si trattò di una “rappresaglia antifascista” ma di puro e semplice odio razziale. C’è da dire che Stelli non è d’accordo sulla “ipotesi etnica” riguardo agli assassinati delle foibe, preferendo parlare di “nemici del popolo”; secondo Stelli, pur se è indubbio che gli infoibati fossero italiani e che dunque si arrivò comunque a una “pulizia etnica di fatto”, quegli italiani furono però massacrati non per la loro appartenenza etnica ma perché considerati pericolosi elementi “borghesi”, nemici “di classe” (e non razziali) della nascente rivoluzione socialista marxista jugoslava, esattamente come accadde in tutte le altre rivoluzioni comuniste del XX secolo. Le foibe, secondo Stelli, furono dunque una sorta di “epurazione preventiva, condotta in base a una precisa strategia ideologica e politica”, e non su base etnica; citando altri autori (come Novak. Pupo e Spazzali), scrive:

Per il movimento rivoluzionario guidato da Tito il gruppo etnico italiano rappresentava «il nemico del passato, del presente e del futuro»: del passato per le annessioni all’indomani della prima guerra mondiale e per la politica antislava del fascismo, del presente perché la stragrande maggioranza di tale gruppo era contraria all’annessione alla Jugoslavia, del futuro perché per i suoi legami con l’Italia capitalista e filoamericana erano visti come una minaccia per la Jugoslavia socialista. Agli italiani, di conseguenza, «nella fase delicatissima della creazione del nuovo ordine andava dedicata un’attenzione affatto particolare, che si traduceva in una “pulizia” (o “epurazione”) particolarmente rigorosa». (…) In conclusione, spiegare storicamente le “foibe” è possibile solo inserendo questo fenomeno nel contesto della politica rivoluzionaria perseguita dai partiti comunisti europei nel corso della Seconda guerra mondiale e nel secondo dopoguerra.

Marino Micich (nato nel 1960, figlio di esuli dalmati, direttore del Museo Archivio Storico di Fiume) firma la seconda parte del saggio, dedicata all’esodo dall’Istria, Fiume e Zara. Micich pone subito le “fondamenta storiche” del suo intervento:

Il lungo esodo giuliano–dalmata iniziò sin dal settembre 1943 in pieno conflitto bellico. Ovunque giungessero le truppe dell’Armata popolare jugoslava nei vari territori dalmati, fiumani e giuliani, la situazione per gli italiani diventava molto pericolosa e man mano si prefiguravano le condizioni per un loro allontanamento. Il fenomeno dell’esodo aumentò a dismisura dopo la stipula del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, con il quale venne ceduta dall’Italia alla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia quasi tutta la Venezia Giulia con le città di Fiume e Zara; per effetto di tale trattato fu costituito, inoltre, il Territorio Libero di Trieste (Tlt) sotto il controllo dell’amministrazione militare anglo–americana, che complicò la situazione politica del capoluogo giuliano per altri anni. In passato (…) poca attenzione è stata sempre prestata al destino toccato alla popolazione civile italiana che, per effetto delle trattative di pace, perse ogni speranza di vedere le proprie terre tornare all’Italia e fu praticamente costretta a intraprendere la dura via dell’esilio. Solo col Memorandum di Londra del 1954 Trieste ritornò all’Italia, ma con quell’accordo si posero le basi negoziali future per l’addio italiano alla zona B dell’Istria (Capodistria, Pirano, Umago), la cui cessione alla Jugoslavia venne sancita ufficialmente a Osimo il 10 novembre 1975.

Anche Micich, come Stelli sulle foibe, sostiene che all’origine del dramma dell’esilio ci fosse una motivazione principale politica e che al risultato effettivo dell’epurazione etnica del popolo italiano da quelle terre adriatiche si arrivò solo come conseguenza:

Gli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel complesso vennero considerati anche nel periodo di pace dalle autorità jugoslave, per ragioni strumentali alla politica di regime, come una potenziale emanazione del disciolto partito fascista o nel migliore dei casi come dei reazionari borghesi infidi e pericolosi. L’esodo fu sicuramente il prodotto di tale politica e per le dimensioni che raggiunse non ha precedenti nella lunga storia della regione giuliana.

Nella storiografia progressista si usa controbattere a chi giustamente stigmatizza l’esilio degli italiani proponendo il tema di un analogo esodo slavo da quelle terre durante il Fascismo. Ma i numeri sono impietosi: a fronte di 35/40.000 fra sloveni e croati che si trasferirono dalle regioni adriatiche governate da Mussolini, si ergono fra il 1943 e il 1958 i 300.000 esuli italiani – una cifra quasi otto volte superiore, che, dice Micich, “snaturò irreversibilmente il tradizionale tessuto etnico istriano”. Le cause dell’esodo, secondo Micich, furono dunque le stesse delle foibe:

Si può ipotizzare, con una certa sicurezza, che se non ci fosse stato il fascismo in Venezia Giulia e al suo posto ci fosse stato un sistema liberaldemocratico, l’azione rivoluzionaria comunista jugoslava si sarebbe comportata contro le classi borghesi e gli ordini clericali in Istria o a Fiume più o meno alla stessa maniera. Tra gli scopi primari del governo comunista jugoslavo vi erano quello di imporre un nuovo regime dittatoriale con la forza e di ridimensionare drasticamente la presenza italiana sui territori occupati militarmente, per renderli in poco tempo prevalentemente popolati da slavi. Gli italiani in definitiva erano i padroni, quindi dovevano essere rimossi con ogni mezzo per porre fine alla secolare colonizzazione dei contadini e del proletariato slavo le cui condizioni si erano aggravate per via dalla politica fascista di denazionalizzazione. Tuttavia, non ci fu nemmeno “furor popolare” nei confronti degli italiani, come dichiarato da alcuni storiografi, ma un piano di operazioni ben congegnato da parte del governo nazional–comunista jugoslavo tramite il braccio politico segreto dell’Ozna (Odjeljenje za zaštitu naroda — Sezione per la Difesa del Popolo). Ad oggi, in base alle fonti più certe pervenute non si riscontrano nemmeno casi di violenze di massa spontanee in Istria o a Fiume inferte dal popolo slavo a quello italiano sul modello, per intenderci, della “jaquerie”.

Come per le foibe, anche sull’esodo calò in Italia una cortina del silenzio e della mistificazione: quelli non erano italiani che scappavano per vivere, ma vigliacchi fascisti e borghesi in fuga, colpevoli di chissà quali crimini contro il popolo, che non volevano affrontare le proprie responsabilità, magari per non doversi trovare faccia a faccia con le loro stesse vittime. E c’era chi addirittura faceva eroicamente il viaggio all’inverso:

All’epoca fu molto propagandato da parte comunista il controesodo dei monfalconesi, circa 2.000 persone che si recarono a lavorare nella Jugoslavia socialista di Tito soprattutto per motivazioni ideologiche. Per molti esponenti della sinistra italiana di allora, coloro che andavano via dalle terre giuliane portavano con sé un peccato di origine ideologica connessa col fascismo o con le forze ritenute reazionarie. Quando però i monfalconesi furono perseguitati e incarcerati da Tito perché fedeli alla linea di Mosca durante la crisi del 1948, anno in cui avvenne l’espulsione del Pcj dal Cominform per volere di Stalin, il silenzio cadde anche su questi fatti, per non turbare probabilmente sia i delicati equilibri internazionali sia quelli politici interni dell’Italia.

La figura di De Gasperi, nella ricostruzione storica di Micich sulle cause dell’esodo, non emerge certo limpida: leggendo fra le righe risulterebbe che in pratica “barattò” l’Istria per l’Alto Adige; aveva paura lo statista democristo che un plebiscito in Istria (ventilato nel 1946 per consultare le popolazioni sulle cessioni territoriali) potesse innescare un analogo meccanismo più a nord e far perdere all’Italia anche la provincia di Bolzano. Inoltre…

…ad aggravare le sorti dell’italianità della Venezia Giulia si aggiungeva la posizione del Pci, che sin dalla fine del conflitto era favorevole a concedere tutta la regione alla Jugoslavia. Togliatti, solo agli inizi di novembre del 1946, dopo un incontro con Tito a Belgrado, fece sapere che il governo jugoslavo avrebbe accettato la cessione di Gorizia in cambio di Trieste (intervista del 7 novembre apparsa su “L’Unità”). Togliatti intendeva così dimostrare che un comunista poteva ottenere da Tito ciò che De Gasperi e gli alleati non riuscivano ad avere.

E, destino vile e beffardo, nemmeno le “medaglie” dei Savoia e dei partigiani pesarono più di tanto sulla bilancia delle trattative territoriali, tanto che Benedetto Croce si lamentò di questo all’Assemblea Costituente e affermò che all’Italia non venivano riconosciuti i meriti della lotta contro il nazifascismo e della presa di posizione antimussoliniana della Monarchia: secondo il filosofo la nazione “scontava in maniera eccessiva le proprie colpe”. Parole vuote di fronte alla realtà dei fatti: le persecuzioni titine (eliminazione fisica, interrogatori, torture, carcere duro, confisca dei beni, divieto di usare la lingua italiana, insegnamento obbligatorio delle lingue slave e della dottrina marxista nelle scuole, slavizzazione dei cognomi, abolizione delle tradizionali festività religiose, danneggiamento dei monumenti che ricordavano il passato italiano delle aree giuliane e dalmate, etc.) spinsero via dalle terre avite in due grandi ondate (1946-1948 e 1953-1955) centinaia di migliaia di italiani, che dovettero sottoporsi a rischi e pericoli, a umiliazioni burocratiche, a rinunce di ogni genere… e i carnefici, e addirittura i loro successori a Jugoslavia ormai dissolta, ebbero e hanno persino il coraggio di parlare di “atto volontario”:

L’esodo degli italiani non fu sancito da un decreto di espulsione; l’assenza di un simile atto politico ufficiale ha portato la storiografia jugoslava prima, croata e slovena poi, a sottolineare gli aspetti volontaristici di questo drammatico fenomeno. Eppure, la volontà da parte jugoslava di espellere una buona parte di italiani dopo la fine del conflitto è documentata da un atto ufficiale del Comitato del movimento popolare jugoslavo, sezione croata di Pisino, relativo alla riunione del 26 settembre 1943, in cui tra le conclusioni assembleari, al secondo punto, si diceva che tutti gli italiani giunti in Istria dopo il 1918 sarebbero stati rimandati in Italia: «Tutti quegli italiani che dopo il 1918 si sono insediati in Istria allo scopo di denazionalizzare e sfruttare il nostro popolo saranno rimandati via in Italia». Tale dichiarazione, anche se espressa in un documento emanato da una autorità territoriale e in tempo di guerra, possiede in ogni caso un valore intrinseco non trascurabile ed è preannunciatrice di fatti legati alla sorte della popolazione italiana che poi si verificarono puntualmente dopo il 1945. (…) La lingua e la cultura italiana rappresentavano, evidentemente, ancora un pericolo per la Jugoslavia di allora, contro il quale occorreva opporsi con ogni mezzo. Ai giuliano–dalmati non restava altro che intraprendere la via dell’esodo verso l’Italia e verso le democrazie occidentali, per ricostruirsi una nuova vita al riparo dalle logiche repressive imposte dal regime comunista jugoslavo, che in quegli anni non aveva nulla da invidiare a quello sovietico. L’art. 19 del Trattato di pace prevedeva la facoltà per tutte le persone di età superiore ai 18 anni, la cui lingua usuale era l’italiano, di optare per la cittadinanza italiana. Una clausola del genere doveva far prevedere alcuni problemi, che vennero invece sottovalutati dal Governo italiano, in quanto l’incarico di accertare la lingua d’uso fu lasciato alle autorità jugoslave che se ne avvalsero indebitamente. Coloro che richiedevano il mantenimento della cittadinanza italiana venivano messi automaticamente alla porta, poiché in base agli accordi di pace lo Stato successore (quindi la Jugoslavia) era autorizzato a imporre ai richiedenti l’abbandono del paese entro un anno dall’opzione. Accadde, a un certo punto, che l’esodo assunse in poco tempo dimensioni impensabili anche per gli jugoslavi, tali da mettere in crisi il normale funzionamento delle città conquistate, cosicché prese a verificarsi come vedremo più avanti una contraddittoria gestione del fenomeno. Dopo il 1952 ci furono molti casi in cui decine e decine di persone si videro respinta la richiesta di opzione, perché al governo di Belgrado ad un certo momento tornò politicamente utile far sapere all’opinione pubblica internazionale che non voleva mandare via gli italiani e far apparire coloro che se ne andavano come individui abbagliati dalle lusinghe del mondo occidentale. L’esodo però continuava inarrestabile… Molti profughi dovettero pagare tangenti o soddisfare altre richieste onerose per convincere i funzionari dell’Udba (Ufficio per la sicurezza statale — Ured državne bezbjednosti, che nel 1946 aveva sostituito l’Ozna) a concedere il permesso, altri invece tentarono fughe avventurose e pericolose via mare e via terra, appoggiandosi a contrabbandieri privi di scrupoli, rischiando la condanna a morte o duri anni di carcere nel caso il tentativo fallisse. Al momento della partenza non si potevano portare con sé documenti ma solo il foglio di via; per questo motivo molti esuli una volta giunti in Italia, non poterono comprovare la proprietà dei beni nazionalizzati e quindi dovettero in seguito rinunciare a ogni forma di indennizzo. Inoltre, accadde che ad alcuni membri della stessa famiglia venisse concesso il permesso e ad altri negato. (…) Al termine di questo lungo periodo rimasero in Istria e a Fiume solo quegli italiani che avevano un ruolo nel nuovo sistema comunista, altri che avevano trovato un lavoro nelle fabbriche e nel porto, altri che avevano mantenuto la proprietà agricola e infine coloro ai quali era stato rifiutato il diritto di opzione.

I comunisti italiani che rimasero sotto Tito sostenevano – come il rovignese Giusto Massarotto – che la maggioranza dei loro connazionali aveva scelto di restare in Jugoslavia per contribuire alla formazione di quella nuova e progressiva società; in realtà in un censimento organizzato nel 1960 risultò che in quelle terre gli italiani residenti erano ormai appena 27.000, praticamente lo stesso numero di italiani che avevano lasciato la sola città di Pola nei primi tre mesi del 1947! In Italia gli esuli venivano diversamente considerati a seconda di quale fosse la parte politica che si esprimeva. Per i democristiani furono la manna dal cielo, potendoli usare come propaganda anticomunista. Chi era restato fedele all’Italia in camicia nera, come dice Micich, con gli esuli poteva ancora tenere vivo il ricordo delle terre perdute e sognarne la riconquista. Il PCI propendeva invece per il complotto vaticano e borghese teso a sminuire la rivoluzione popolare, tanto che Longo scriveva su “L’Unità” del 14 febbraio 1947:

Si è detto: è il terrore titino che caccia i nostri connazionali dall’Istria, è il regime della Repubblica sociale jugoslava che li spinge alla fuga. Rispondiamo: è la campagna di menzogne antislave, sono le sollecitazioni e le promesse fatte dagli inviati (della commissione pontificia? del Governo?) italiani che hanno avviato e ingrossato il movimento dell’esodo.

E poi, ovviamente, c’era l’ANPI (che almeno a quell’epoca poteva ancora dirsi DAVVERO composta da partigiani):

Assai sfavorevole alla causa dei profughi giuliani e dalmati fu in quel periodo l’atteggiamento dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), che protestò contro le Nazioni Unite per aver riconosciuto lo status di profugo a coloro che nell’Europa centro–orientale e nei Balcani avevano abbandonato la propria terra per ragioni di incolumità personale. I comunicati dell’Anpi erano concordi nel condannare le popolazioni in fuga, perché a parer loro esse avevano un conto da regolare e al quale volevano sottrarsi in nome dei principi umani di solidarietà e assistenza. I profughi erano identificati molto genericamente, senza le dovute distinzioni, come soggetti compromessi con i passati regimi, sensibili alle tendenze reazionarie e vittime della propaganda sciovinista. Anche questa presa di posizione così categorica era il risultato di una concezione ideologica inadatta ad affrontare con equità le problematiche molto complesse collegabili con il mondo dei rifugiati.

Può darsi che la posizione dei compagni abbia influito sulle condizioni miserrime che dovettero patire gli esuli una volta arrivati nello Stivale: innanzitutto furono sparpagliati in tutta la Penisola, soprattutto nel centro-nord; i campi profughi e i centri di raccolta, allestiti con sovvenzioni pubbliche o private, oppure gestiti dalle forze di occupazione alleate, furono sempre tenuti in condizioni deprecabili; le famiglie vivevano ammassate l’una accanto all’altra in box di fortuna dove spesso i letti erano costituiti da pagliericci stesi su tavolacci di legno; i pasti giornalieri che venivano distribuiti non superavano le 300 calorie; nel campo di Marina di Massa, aperto dal Monte dei Paschi di Siena, veniva versata due volte al giorno nella gavetta degli esuli sempre la stessa sbobba, composta di poco pane e minestra annacquata; a Firenze furono alloggiati nell’ex convento di Sant’Orsola, dove le “stanze” di ciascuna famiglia erano separate da quelle del vicino con cartoni e coperte; in tanti, ben 70.000, avrebbero deciso di espatriare, di nuovo, in Australia o nelle Americhe o in Sud Africa. E “certi” connazionali non avrebbero nemmeno voluto dare loro questa accoglienza-elemosina:

L’esule era visto con sospetto e spesso il termine “profugo” diventava sinonimo di “indesiderato”, di “fascista”, ma anche a volte di “slavo” e quindi straniero. A Venezia e a Bologna più volte i militanti di sindacati vicini al Pci organizzarono manifestazioni di protesta all’arrivo di gruppi di esuli istriani o dalmati in fuga dai rigori del regime comunista jugoslavo, tanto è vero che a un certo momento le autorità locali chiesero l’intervento di scorte armate dell’esercito o della polizia. I profughi si trovarono così ad essere etichettati in maniera politica e privati della loro identità nazionale, un’identità per la quale la maggior parte di essi aveva scelto di abbandonare a malincuore la propria terra.

Dopo tanti decenni anche oltreconfine, nella ex Jugoslavia, vengono pubblicati timidi studi sul dramma delle foibe e dell’esodo; in Italia abbiamo il Giorno del Ricordo, onorato anche dai presidenti di sinistra, e tanta saggistica onesta non solo di destra riempie gli scaffali delle librerie; ma, scrive Micich:

Rimangono però a tutt’oggi molte questioni irrisolte: l’insufficiente trattazione della storia giuliano–dalmata nei libri di testo scolastici; la non adeguata promozione della ricerca accademica per stabilire la verità dei fatti contro tesi giustificazioniste e negazioniste; il mancato perfezionamento di una efficiente legislazione atta a garantire il futuro del patrimonio culturale portato e conservato in Italia dagli esuli in questi settantacinque anni; infine l’annoso problema del risarcimento dei beni abbandonati. (…) Il regime comunista jugoslavo di Tito fu una dittatura oppressiva e antidemocratica, il cui esempio non dovrebbe più essere idealizzato acriticamente come invece avviene in alcuni ambienti politici e culturali in Italia. L’esodo fu una risposta corale per la tutela della propria incolumità personale e morale minacciata da un sistema antidemocratico e violento, una fuga verso la libertà come noi la intendiamo al giorno d’oggi. Il cammino verso l’integrazione europea deve tener conto della verità storica libera dai condizionamenti ideologici del passato.

La terza parte del volume che stiamo esaminando, relativa al trattamento degli italiani in genere e in particolare dei preti della Chiesa Cattolica da parte di Tito nei territori adriatici occupati, è stata affidata a Pier Luigi Guiducci (giurista cattolico e storico della Chiesa, nato a Roma nel 1951, esperto in diritto amministrativo e sanitario). Anche dal testo di Guiducci emerge che gli italiani furono vittime fin dall’inizio di una decisa e precisa volontà epurativa, da ottenersi con l’allontanamento coatto, l’eliminazione fisica oppure con la reclusione: i “nemici del popolo” fatti sparire da Tito in gran parte nei primi mesi del 1945, furono in totale ben 568.000.000, e tra questi figurarono migliaia di italiani Per quanto riguarda l’ambito ecclesiastico, dove si registrarono numerosi casi di brutali uccisioni e infami torture nei confronti dei preti italiani (il corpo di uno di essi fu ritrovato nudo con in testa conficcata una corona di filo spinato, a imitazione e scherno di Cristo), scrive Guiducci:

Il governo titino, in fase bellica, ma soprattutto nelle ore della vittoria militare, controllò anche le diverse realtà della Chiesa cattolica presenti nel territorio jugoslavo. Nei confronti delle comunità locali, specie nei riguardi della gerarchia e dei sacerdoti e religiosi, Tito e i suoi fiduciari mantennero (a seconda dei casi) una costante posizione di sospetto, di esplicita accusa e di violenta azione repressiva. Le autorità di Belgrado, infatti, ritenevano che la Chiesa cattolica, essendo legata a un’autorità centrale (il Papa), con sede in altro Stato (la Città del Vaticano), non costituiva una garanzia di sostegno al regime. Tale convinzione era aggravata dal fatto che — in linea generale — le diverse espressioni cattoliche (sostenute dal Pontefice), non condividevano l’ideologia comunista, e potevano quindi diventare cellule di una linea interna avversa alla politica titina. Scattò in tal modo un’azione politica e militare (ufficialmente non confermata) mirata a impoverire la vita ecclesiale, e — soprattutto — a eliminare quelle figure di consacrati che rappresentavano una voce critica verso il regime, e che costituivano un punto di riferimento per la maggior parte dei cattolici. Alle uccisioni od aggressioni contro gli ecclesiastici italiani e di altri Paesi si sommarono ulteriori violenze. Si ebbero limitazioni o proibizioni dell’attività religiosa (insegnamento, catechesi, celebrazione messe, processioni, et al.) che erano soggette a forti limitazioni e restrizioni, e talora impedite. Vi furono inoltre distruzioni di edifici sacri, tra cui diverse chiese di notevole valore artistico, di stile bizantino, romanico e veneziano. (…) Con il procedere del tempo, è stato dimostrato che il secondo conflitto mondiale (con le sue dinamiche, alleanze e operazioni territoriali) è da ascrivere a precise responsabilità di politici, di militari, di milizie non regolari, e di collaborazionisti. Le persecuzioni religiose, al contrario, così come quelle di molti civili non legati a vicende belliche, sono riconducibili a direttive provenienti da Belgrado. La regìa jugoslava, e il maresciallo Tito in primis, considerava la Chiesa cattolica — specie la gerarchia ecclesiastica — una realtà da impoverire per poterla meglio controllare. Per tale motivo l’uomo forte del movimento partigiano non esitò ad impartire ai propri fiduciari delle linee operative mirate a dominare, eliminare e nascondere in fosse comuni anche figure di consacrati fedeli al Papa. Furono numerosi i sacerdoti e le suore che, dal 1943 al 1948, persero la vita gettati nelle foibe insieme ad un imprecisato numero di persone, colpevoli di non essere vicine all’ideologia comunista e di essere italiane.

Emiliano Loria (classe 1978, scrittore, regista, docente, archivista presso il Museo Storico di Fiume) è l’autore della parte conclusiva del saggio, dedicata alle voci dei profughi istriani, fiumani e dalmati. Dopo una lunga introduzione sul valore storiografico delle testimonianze orali e della memorialistica privata Loria scende nel caso particolare, oggetto della trattazione del volume:

Il caso dei giuliano–dalmati rientra perfettamente in questo filone di memorie sepolte e poi riemerse. Ad oggi risulta copiosa la letteratura, sia memorialistica che storiografica, sul tema del confine orientale, conosciuta fino a qualche anno fa solo dai pochi frequentatori delle associazioni culturali giuliane sparse in Italia e nel mondo, a parte qualche rara eccezione. In tutti questi anni, quanti, tra i profughi giuliani, avranno tenuto diari, lasciato tracce della loro sofferenza? Pagine amare riposte in un cassetto, magari neanche mai scritte, solo immaginate, ma che negli ultimi quindici anni si ha avuto la forza, o meglio l’esigenza, di scrivere e di pubblicare. In verità, gli organi di stampa delle principali associazioni dell’esodo giuliano–dalmata, basti pensare a «Difesa Adriatica» o all’«Arena di Pola», hanno sempre ospitato testimonianze di profughi che raccontano delle città abbandonate, dell’accoglienza in Italia, della vita nei Centri di Raccolta, dei ritorni nei luoghi d’origine, e continuano a farlo. Memorie che per molto tempo sono circolate esclusivamente in ristretti ambiti. Su questo lungo silenzio hanno pesato molti fattori, equilibri politici interni e rapporti diplomatici vincolati alla guerra fredda tra blocco occidentale e blocco sovietico. Che cosa ha contribuito, in questo caso, a rompere il silenzio? Innanzitutto la caduta del muro di Berlino e le guerre balcaniche, che hanno cancellato pian piano dalla mappa geografica la Jugoslavia di Tito, ovvero quello Stato e quel regime responsabile delle persecuzioni, degli eccidi e dell’esodo dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia. L’espansione dell’Unione Europea, poi, ha definitivamente cancellato il vecchio confine che divideva Italia e Jugoslavia dalla fine della seconda guerra mondiale.

Le varie voci, i vari ricordi dei profughi hanno qualcosa in comune, scrive Loria (che in chiusura del suo testo raccoglie alcune significative interviste che testimoniano un dramma epocale misconosciuto per decenni):

Tutti loro si sono dovuti confrontare con la guerra, i bombardamenti anglo americani, l’occupazione tedesca prima e quella jugoslava poi, che determinò la scelta irreversibile delle loro famiglie: l’esodo. Tutti i racconti parlano del terrore che comportò l’ingresso delle armate jugoslave nelle rispettive città. (…) I racconti si differenziano molto, invece, per le modalità di fuga, di abbandono dei luoghi natii. Ancora più difficile di una partenza rocambolesca, e non priva di rischi, fu per tutti gli intervistati l’accoglienza in Italia: un paese sconfitto, affamato e diffidente verso questi fratelli incompresi.

In chiusura della nostra recensione possiamo dire che il volume della Aracne si presenta agile alla lettura, vivo, interessante e coinvolgente, ottimamente documentato. Un volume che vuole mettere un punto fermo su una vicenda tragica che marchia il nostro Paese da ormai ottanta anni. Si tratta di un saggio politico o “di area”? Indubbiamente no, essendo un saggio di impronta liberal-democratica, anche se chiaramente anticomunista. Salta agli occhi la moderazione, l’assenza di livore, con la quale gli autori scelgono di affrontare i temi delle persecuzioni, dell’esodo e delle foibe, quasi a voler suggerire che è giunta l’ora di seppellire l’ascia di guerra e di procedere verso una “memoria condivisa”. Non a caso viene più volte rievocato l’incontro fra il presidente italiano Sergio Mattarella e quello sloveno Borut Pahor alla foiba di Basovizza, il 13 luglio 2020, dove si presero fraternamente e teneramente per mano. Ai lettori ulteriori riflessioni e le conclusioni…