Oggi l’Unione Europea viene giustamente messa in discussione. Dagli egoismi di alcuni stati membri, proprio come in una famiglia normale, si possono riscontrare azioni di incomprensione e prepotenza. A volte queste intemperanze esplodono prevalendo sui sentimenti della comune fratellanza e della comprensione. Rispolverare i motivi delle comuni origini che ci legano ad una lunga storia, dimenticata ma che affonda radici nelle tradizioni religiose (M. Eliade), nelle istituzioni sociali (G. Dumézil) e nella linguistica (E. Benveniste), può concorrere a temperare le pulsioni del grande consorzio di potenze nazionali che vede spesso gli stati membri agire al pari di sorellastre invidio sette nel compito di severi censori. Il clima del sereno casato, dove regnano il rispetto e l’affetto reciproco

spesso restano compromessi. La soluzione è molto problematica, andarsene per conto proprio o continuare a patire altri soprusi, continuando a volgere la guancia? Solo la riscoperta di valori e di interessi reciproci può concorrere a rasserenare le complesse tensioni. A ciò si aggiunge la considerazione che i veri pericoli, al di là dei colori e delle simpatie politiche, stanno sempre fuori. Anche in un qualsiasi normale consorzio parentale se le separazioni dei membri creano dolori e debolezza, le unioni forzate possono portare all’omicidio. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee in due tomi (Einaudi 1976), composto da Emile Benveniste, (1902-1976) segue il metodo comparativo e tratteggia il quadro completo di “una società patriarcale che riposa sulla filiazione patrilineare e realizza il tipo di una grande famiglia con un antenato intorno al quale si raggruppano tutti i discendenti maschi e le loro famiglie nucleari”(G. Colli, Prospettive indoeuropee, 2010). Questa imponente opera prende in considerazione le fondamentali istituzioni che regolano la vita umana: l’economia, la società, il potere, il diritto e la religione. In questa sede vengono presi in esame solo alcuni aspetti riguardanti alcuni specifici termini che fanno parte del vocabolario domestico in uso tra i primitivi raggruppamenti sociali.

spesso restano compromessi. La soluzione è molto problematica, andarsene per conto proprio o continuare a patire altri soprusi, continuando a volgere la guancia? Solo la riscoperta di valori e di interessi reciproci può concorrere a rasserenare le complesse tensioni. A ciò si aggiunge la considerazione che i veri pericoli, al di là dei colori e delle simpatie politiche, stanno sempre fuori. Anche in un qualsiasi normale consorzio parentale se le separazioni dei membri creano dolori e debolezza, le unioni forzate possono portare all’omicidio. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee in due tomi (Einaudi 1976), composto da Emile Benveniste, (1902-1976) segue il metodo comparativo e tratteggia il quadro completo di “una società patriarcale che riposa sulla filiazione patrilineare e realizza il tipo di una grande famiglia con un antenato intorno al quale si raggruppano tutti i discendenti maschi e le loro famiglie nucleari”(G. Colli, Prospettive indoeuropee, 2010). Questa imponente opera prende in considerazione le fondamentali istituzioni che regolano la vita umana: l’economia, la società, il potere, il diritto e la religione. In questa sede vengono presi in esame solo alcuni aspetti riguardanti alcuni specifici termini che fanno parte del vocabolario domestico in uso tra i primitivi raggruppamenti sociali.

Alcuni studi (F. Villar, Gli indoeuropei e l’origine dell’Europa, 1997) hanno cercato di dare una risposta al dove e al quando i popoli indoeuropei si sono affacciati alle soglie della preistoria. Il periodo della lingua comune, anteriore alla diffusione delle nostre lingue storiche, viene genericamente compreso tra il 4500-2500 a C. . Storici e archeologi sono oggi propensi a suddividere genericamente in tre stadi le fasi del lungo processo che ha comportato il diffondersi della cultura indoeuropea: una età primitiva sviluppatasi tra il VII e il VII millennio a C. coincide con l’arrivo dall’Oriente e lo stazionamento in Anatolia, l’età media con la presenza tra il V-IV registrata nei Balcani, la tarda età vede la diffusione in Europa tra il IV e il III millennio, attraverso l’insediamento nel territorio compreso tra Mare del Nord, Baltico e Ucraina occidentale e il dilagare verso il meridione con l’avvento dell’economia agricola. Prendendo in esame i lessico iniziale sono esigui i lemmi dedicati all’agricoltura. Ĕ lecito supporre che la componente agricola fosse all’inizio poco rilevante e le attenzioni economiche si rivolgessero alla caccia e alla raccolta. La terminologia frequente riguardante la parentela comprende i nomi che contraddistinguono i rispettivi membri famigliari. Questi rappresentano uno degli strati più stabili di questo vocabolario poiché permangono radicati, al riparo dai cambiamenti dovuti alle mode e alle innovazioni. Dalla cernita e dall’ indagine svolta su alcuni nomi si possono definire: il carattere di una società patriarcale e le attitudini riguardanti la caccia, la raccolta e l’allevamento.

1) Uno dei termini più antichi è *patēr (sansc. pitā, lat. pater, ted. vater) costituito dalla radice *pa- (reggere, proteggere) e dalla desinenza –tēr (terminazione che definisce i nomi d’agente). In esso è evidente il significato di colui che dà da mangiare, di chi conduce il gruppo alla ricerca della preda e assicura la sopravvivenza.

2) A sua volta segue il lemma *mātēr (sanscr.māta, rus. matì, cel. Irl. māthir) dalla cui radice *mā (misurare, riflettere, mietere) derivano il nome della luna (moon, Mond) e il ciclo femminile temporale (lat. menses)

3)*Bhrātēr (fratello, sanscr. bhrātā, rus. brat, ingl. brother) con base *bher (portare, ing. bring)

4)*Dhughatēr (figlia, ingl. daughter, lit. dukté, ted. tochter) mungere.

Questo gruppo di termini qualifica gli appartenenti alla famiglia distinti per età, sesso e funzioni. Il nucleo è costituito da cacciatori allevatori. Le donne più anziane si dedicano alla raccolta, ad una agricoltura rudimentale, all’educazione dei bambini. Le donne giovani, le figlie ottemperano alla cura degli animali domestici. L’uomo maturo comanda, protegge mentre al giovane è demandato il lavoro che comporta fatica fisica. Proseguendo nell’ulteriore esame della terminologia parentale, compare l’esistenza delle due classi di termini che definiscono i ruoli di madre e padre. Accanto ai nomi appartenenti ad un vocabolario adulto, se ne affiancano altri *atta (papà) e *amma ( mamma) comprovanti l’esistenza di un vocabolario affettivo infantile. I lemmi definiscono gli altri personaggi del complesso famigliare e dall’origine semantica concretizzano le funzioni e le caratteristiche del soggetto in esame:

5)*Sǖnu e *suos (il generato) è il filius (l’allattato), (sanscr. sṺnus, rus. syn, ing. son)

6)*Swesor (sorella, sanscr. svāsā, rus. sestrá, ingl. sister ) da swe- (*sew -generare) *-sor (destinata)

7)*Awos (padre del padre), lat. avus (lat. anus ”vecchia”, itt. hannas “nonna”, gr. annìs, ted. ana).

8)*Ne-pot (non-potis) figlio del figlio, dotato di incapacità provvisooria.

9)*G-en-os (grande famiglia)

10)*Wenos, la radice we (noi) sottolinea il rapporto fondato sull’alleanza matrimoniale dei *genos

11)*Weikos (vici) aggregato di case e terreni.

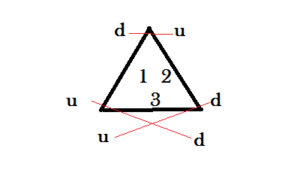

L’arte venatoria rendeva necessaria la guida. Ma un capo si avvale di un seguito composto da più individui. Sorge l’esigenza di una famiglia estesa *genos (ghenos=stirpe) clan, cellula che sta alla base dell’organizzazione tribale comunitaria, esogamica dove le donne assumono forza sociale e dopo il matrimonio, passano al clan/genos del marito e da figlie diventano madri. Le donne sono oggetto di scambio tra i genos. Al contrario i fratelli conservano le loro funzioni sociali nel *genos d’origine finchè non subentrano ai pater. Il *wenos è formato da tre clan/genos esogamici tra loro per cui: le donne del *genos n 1 sposano gli uomini del *genos n 2, le donne del *genos n 2 sposano gli uomini del *genos n 3, le donne del *genos n 3 sposano gli uomini del *genos n 1. Il cerchio si chiude in una organizzazione ternaria, non binaria che permette un vero e proprio scambio di donne la cui contropartita può dare luogo ad un contraccambio di servizi sociali o economici, permette il sorgere di alleanze matrimoniali tra i tre clan, getta le basi politiche che impegnano obbligazioni reciproche e risolve i tabù legati alla consanguineità.

U =Uomini, D= Donne, *Genos 1,2,3

Se il *genos formato da uomini liberi assomma servi, semiliberi e schiavi costituisce il *domos. In questo caso il *pater diventa *domos (dominus). I *domos appartenenti ad uno stesso posto costituiscono il *weikos (vicus, villa, villaggio). Mentre al *patēr compete la funzione guerriera, al *bhrātēr la funzione economico produttiva, il *domos sovraintende al potere politico e religioso. Le migrazioni comportavano un ulteriore allargamento della comunità e l’associazione di tre *weikos (vici) portava alla costituzione della tribus governata dall’autorità di un *Reg-s eletto dai *patēr.

genos→ wenos→domos→weikos→tribus

Con l’aumentare dei continui movimenti migratori *weikos si specializzano nella miglior difesa e diventano *tribus.

Per Benveniste il linguaggio non rappresentava solamente un atto formale. Dietro l’analisi degli etimi si cela la possibilità di ricostruire la storia. Le parole esaminate dal punto di vista semantico rimandano agli aspetti comportamentali, investono gli usi e i costumi, la filologia diventa antropologia. Emerge l’identità di un popolo con le sue consuetudini (dal clan alla tribù), la sua personalità (le diverse attitudini sociali), nascono gli individui (ognuno con specifiche prerogative), prende consistenza la genesi del gruppo (che vive in spazi sociali ben definiti: le tribù). Anche dall’esame di una pur limitata campionatura, grazie agli studi dell’accademico francese, è deducibile l’ultrastoria indoeuropea, la nostra contemporaneità si proietta nel passato. La conoscenza delle corrispondenze costituisce una grande eredità che non dovrebbe andare sprecata ma favorita, attraverso lo studio della linguistica diacronica.

Walter Venchiarutti