Quella su Wagner e sulla sua interpretazione dei miti germanici, è un’antica polemica che, nel corso degli anni è stata periodicamente rintuzzata e riaccesa, a seconda dell’obiettivo politico-ideologico e culturale, che si voleva raggiungere. Dai tempi delle romantiche scazzottate dinnanzi ai teatri dell’Opera di mezza Italia a fine Ottocento, tra verdiani e wagneriani, agli interventi a gamba tesa dello stesso D’Annunzio, sino alle polemiche da parte dell’area culturale tradizionalista.

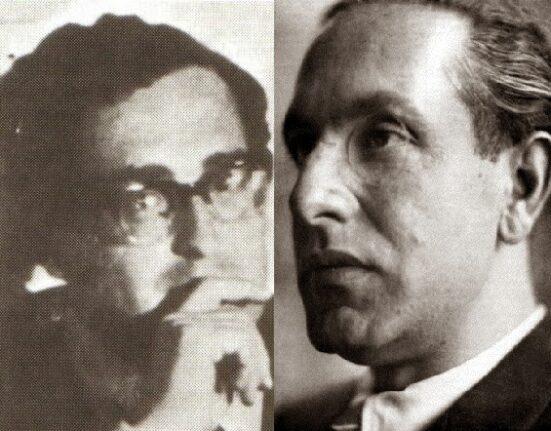

E sarà proprio su queste ultime che qui, ci si intende soffermare, proprio perchè, oltre da ad esser le più recenti, cronologicamente parlando, sono forse le più “tranchant”, emesse come sono, da quelli che, della koinè” tradizionalista sono tra gli autori autori più rappresentativi, quali uno Julius Evola o un Renè Guenon. L’occasione per una più approfondita riflessione al riguardo, è stata offerta da uno degli ultimi incontri “online”, a cura di “Ereticamente Sapienza”, incentrato proprio sul commento al “Parsifal” di Wagner ed alle tematiche ad esso connesse, inclusa, per l’appunto, quella dell’interpretazione di autori come Evola. Diciamocelo pure. Dal punto di vista filologico, quella evoliana e tradizionalista in genere, è una critica che ha un suo fondamento. Wagner dette un’ interpretazione del mito in chiave romantica, animata da una forte carica di sensuale passione, rivestita di panteismo e naturalismo che, alla fine, si risolve in una ritrovata fede nel cristianesimo. La qual cosa, sicuramente non coincide e devia alquanto dall’originario spirito di quella narrazione, collocato invece in una atemporale dimensione, le cui vicende e personaggi, altri non sono che simboli teofanici che rimandano continuamente alla presenza di una dimensione del sovrannaturale , ovunque presente. Una dimensione che poco o nulla ha a che fare con quella forma di naturalistica escatologia, che invece, in Wagner, alla morte degli Dei vede succedere l’era degli uomini, stavolta animati da una nuova fede religiosa. E qui veniamo alla “nota dolens” dell’intera questione. Una critica appropriata da un punto di vista formale, ma totalmente inappropriata da uno più propriamente sostanziale.

E sarà proprio su queste ultime che qui, ci si intende soffermare, proprio perchè, oltre da ad esser le più recenti, cronologicamente parlando, sono forse le più “tranchant”, emesse come sono, da quelli che, della koinè” tradizionalista sono tra gli autori autori più rappresentativi, quali uno Julius Evola o un Renè Guenon. L’occasione per una più approfondita riflessione al riguardo, è stata offerta da uno degli ultimi incontri “online”, a cura di “Ereticamente Sapienza”, incentrato proprio sul commento al “Parsifal” di Wagner ed alle tematiche ad esso connesse, inclusa, per l’appunto, quella dell’interpretazione di autori come Evola. Diciamocelo pure. Dal punto di vista filologico, quella evoliana e tradizionalista in genere, è una critica che ha un suo fondamento. Wagner dette un’ interpretazione del mito in chiave romantica, animata da una forte carica di sensuale passione, rivestita di panteismo e naturalismo che, alla fine, si risolve in una ritrovata fede nel cristianesimo. La qual cosa, sicuramente non coincide e devia alquanto dall’originario spirito di quella narrazione, collocato invece in una atemporale dimensione, le cui vicende e personaggi, altri non sono che simboli teofanici che rimandano continuamente alla presenza di una dimensione del sovrannaturale , ovunque presente. Una dimensione che poco o nulla ha a che fare con quella forma di naturalistica escatologia, che invece, in Wagner, alla morte degli Dei vede succedere l’era degli uomini, stavolta animati da una nuova fede religiosa. E qui veniamo alla “nota dolens” dell’intera questione. Una critica appropriata da un punto di vista formale, ma totalmente inappropriata da uno più propriamente sostanziale.

Wagner ebbe la capacità e l’abilità di raccogliere i vari mitologemi dell’area culturale sud germanica e di riunirli in un’unica raccolta all’insegna di un comun denominatore, rappresentato dalla necessità di dare un’anima alle popolazioni germaniche, da poco riunificate sotto un’unica bandiera nazionale, grazie all’opera di Bismarck. Un’operazione questa, sicuramente, ben lontana dall’originaria ottica del mito, ma sicuramente in linea con le istanze romantiche, che animavano i vari risorgimenti nazionali nell’Europa del 19° secolo e di cui l’opera wagneriana, rappresentò una delle più fulgide espressioni. Ferma restando la natura “deviante” dell’opera wagneriana dall’originario contesto, mitico, non si può dire , in questo, che il grande autore sia stato solo. Di re-interpretatori del mito o addirittura di creatori di nuovi, la storia ne è piena a bizzeffe. Potremmo ricordarci di quanto fatto da Platone con il mito di Er o da Virgilio con l’Eneide. Il raccogliere gli elementi mitici di una precedente tradizione e poi rielaborarli al fine della propria narrazione non è pertanto cosa nuova, ma non è da tutti. Virgilio ha dato una ulteriore base mitica alle più lontane origini di Roma e dei Romani, creando un’opera letteraria immortale.

La medesima cosa ha fatto Wagner, conferendo un’identità nazionale ai tedeschi e creando addirittura un mito nuovo, su una base musicale. Nel far questo, il grande compositore tedesco ha ricevuto l’incondizionato sostegno e la più fervida ammirazione di un Nietzsche che, in lui, vedeva una prima, concreta, realizzazione del suo lungo e tormentato percorso elaborativo. Wagner avrebbe dato piena concretezza ed anima a quel principio “dionisiaco”, dal Nietzsche tanto decantato, simbolo di quell’anelito all’irrazionalità della potenza vitale, immersa in un continuo e caotico divenire, così in contrasto con l’algida e solare armonia apollinea. Il grande filosofo tedesco, sarà il primo a sparigliare le carte al marmoreo e quasi arcadico, neoclassicismo dei Winkelmann e dei Canova. Sarà il primo, a dare un cappello di sistematicità a quelle istanze di irrazionalità, provenienti dall’ambito vitalista e da quello romantico, (tanto da finir con l’essere accusato, dallo stesso Heidegger, di essere un “metafisico”, sic!). Dioniso è l’incessante scorrere della vita, è l’irrefrenabile ciclo di alternanza tra quella stessa vita e la morte, è l’inebriamento e l’offuscamento dell’apollinea “ratio”, nel nome di quella vertiginosa caduta nei sensi, che tanto caratterizza la musica di Wagner.

E così da iconica narrazione, rivestita di significati archetipi, da totem spirituale, il mito in Wagner si fa vita, divenire, incessante trasformazione. All’era degli Dei, succede quella degli uomini. All’antica fede, ne succede una nuova, all’insegna di un simbolo, il Santo Graal, anch’egli qui a simboleggiare quel lavoro di “reinterpretatio” del mito, compiuto nell’opera musicale.  Ed anche qui, però bisognerebbe valutare con molta prudenza il significato, la natura della conversione di Wagner al cristianesimo. Ben lungi dall’assumere la valenza di un ripiegamento verso uno stantio e bigotto fideismo, quella del grande compositore germanico ci sembra, piuttosto, essere un’altra sua particolare “interpretatio” della fede cristiana, riletta in una chiave ariana e “solare”, all’insegna di un simbolo di rinascita; quasi un anticipo dello steineriano cristocentrismo. Questo grandioso affresco mitopoietico, fa da sfondo alla nascita della coscienza del popolo germanico. Ne diviene il mito trascinante ed il regime nazionalsocialista ne farà la punta di diamante, il leit motiv, della propria narrazione ideologica, legando definitivamente a sé, il destino di sessanta milioni di tedeschi, nell’ambito di una colossale operazione di indottrinamento metapolitico, mai vista prima d’allora. Per questo, le critiche evoliane e guenoniane, corrette da un punto di vista filologico, non colgono nel segno da un punto di vista più ampio, metastorico e filosofico. Come abbiamo già avuto modo di vedere, quello della rielaborazione del mito, è un lavorio che procede instancabile, coevo alla storia spirituale del genere umano. Abbiamo detto Platone con la filosofia, ma anche Virgilio e Dante con la poesia e sinanco Madame Blavatskji con l’esoterismo o Tolkien con la narrativa, assieme a tanti altri, furono, ognuno a modo proprio, artefici di queste reinterpretazioni. Una questione di ermeneutica in senso più ampio, questa, dalla quale neanche lo stesso Evola è stato immune. Come nel caso delle scienze ermetiche , di cui l’autore dà un’interpretazione tutta all’insegna del contrasto tra una via fideistica e sacerdotale ed una più propriamente iniziatica e guerriera. L’errore non sta però nella persona di Evola, quanto piuttosto nell’impostazione di fondo di certo tradizionalismo, così come formulata da Renè Guenon e che finisce con il trascinare, nella spirale dell’accademismo, proprio autori come Evola che in precedenza, tanto l’avevano condannato, ravvisandolo sia nei protagonisti del pensiero neoidealista, che in quello romantico.

Ed anche qui, però bisognerebbe valutare con molta prudenza il significato, la natura della conversione di Wagner al cristianesimo. Ben lungi dall’assumere la valenza di un ripiegamento verso uno stantio e bigotto fideismo, quella del grande compositore germanico ci sembra, piuttosto, essere un’altra sua particolare “interpretatio” della fede cristiana, riletta in una chiave ariana e “solare”, all’insegna di un simbolo di rinascita; quasi un anticipo dello steineriano cristocentrismo. Questo grandioso affresco mitopoietico, fa da sfondo alla nascita della coscienza del popolo germanico. Ne diviene il mito trascinante ed il regime nazionalsocialista ne farà la punta di diamante, il leit motiv, della propria narrazione ideologica, legando definitivamente a sé, il destino di sessanta milioni di tedeschi, nell’ambito di una colossale operazione di indottrinamento metapolitico, mai vista prima d’allora. Per questo, le critiche evoliane e guenoniane, corrette da un punto di vista filologico, non colgono nel segno da un punto di vista più ampio, metastorico e filosofico. Come abbiamo già avuto modo di vedere, quello della rielaborazione del mito, è un lavorio che procede instancabile, coevo alla storia spirituale del genere umano. Abbiamo detto Platone con la filosofia, ma anche Virgilio e Dante con la poesia e sinanco Madame Blavatskji con l’esoterismo o Tolkien con la narrativa, assieme a tanti altri, furono, ognuno a modo proprio, artefici di queste reinterpretazioni. Una questione di ermeneutica in senso più ampio, questa, dalla quale neanche lo stesso Evola è stato immune. Come nel caso delle scienze ermetiche , di cui l’autore dà un’interpretazione tutta all’insegna del contrasto tra una via fideistica e sacerdotale ed una più propriamente iniziatica e guerriera. L’errore non sta però nella persona di Evola, quanto piuttosto nell’impostazione di fondo di certo tradizionalismo, così come formulata da Renè Guenon e che finisce con il trascinare, nella spirale dell’accademismo, proprio autori come Evola che in precedenza, tanto l’avevano condannato, ravvisandolo sia nei protagonisti del pensiero neoidealista, che in quello romantico.

Quando il pensare la Tradizione si irrigidisce nell’accademismo, nel regno dei puntigliosi “distinguo”, allora si fa “tradizionalismo”, guscio marmoreo e rigido, in cui solo albergano parole e concetti vuoti, senza più oramai attinenza alcuna con una realtà invece, viva, in continua trasformazione. Nietzsche, padre putativo della Modernità, concepì un uomo in grado di farsi mito di sé stesso, in un continuo anelito all’autosuperamento, all’interno del perenne girare della ruota del Samsara. Wagner tradusse tutto questo, in una musica divina. E l’Europa divenne il primo laboratorio per la nascita del Superuomo…

Umberto Bianchi

2 Comments