Julius Evola è stato scrittore prolifico. Ad un considerevole numero di volumi, dedicati ad ambiti assai diversi del sapere, dal dadaismo alla filosofia, dall’ermetismo alla critica della modernità, ha fatto seguire un inusitato numero di saggi e articoli, pubblicati su riviste e quotidiani. Da anni, la Fondazione Evola sta raccogliendo in volumi i diversi contributi del tradizionalista romano.

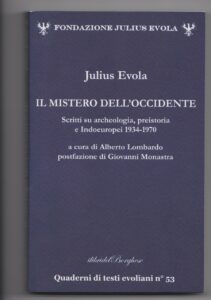

E’ da poco nelle librerie il testo del pensatore, Il mistero dell’Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970, curato da Alberto Lombardo, al quale si deve anche l’interessante introduzione, pubblicato da Fondazione Evola/Pagine, Quaderno n. 53 di testi evoliani (per ordini: 06/45468600, pp. 243, euro 18,00). Il libro è impreziosito dall’ampia postfazione di Giovanni Monastra, biologo con competenze di antropologia fisica, che offre, come ricorda Gianfranco de Turris nella Nota: «una panoramica sui più recenti studi di genetica […] che hanno in parte confermato, in parte modificato, il quadro della preistoria indoeuropea offerto da Evola» (p. 7). La silloge raccoglie venti scritti dedicati dal filosofo allo scandaglio del tema dell’origine. Pertanto, questo Quaderno è decisamente più corposo del precedente, uscito nel 2002, che ne conteneva una decina, e consente al lettore di comprendere cosa Evola pensasse realmente delle origini indoeuropee e della preistoria, vale adire di ciò che più volte in queste pagine viene definito il mistero iperboreo o dell’Occidente. Tanto più rilievo ha la lettura del volume, come ricorda Lombardo, se si tiene nel debito conto l’influenza esercitata dai saggi qui contenuti, su autori e correnti di pensiero nel secondo dopoguerra. Adriano Romualdi, infatti, nel suo informato studio sugli Indoeuropei, si richiamò esplicitamente alle ricerche di Evola e tentò di coniugarle con le scoperte di Giacomo Devoto. I numeri speciali delle riviste Nouvelle Ecole e Futuro Presente, dedicate alle origini dei popoli europei, stanno a testimoniare la rilevanza delle intuizioni evoliane, come del resto i lavori di Jean Haudry, di Felice Vinci o di Jean Mabire.

E’ da poco nelle librerie il testo del pensatore, Il mistero dell’Occidente. Scritti su archeologia, preistoria e Indoeuropei 1934-1970, curato da Alberto Lombardo, al quale si deve anche l’interessante introduzione, pubblicato da Fondazione Evola/Pagine, Quaderno n. 53 di testi evoliani (per ordini: 06/45468600, pp. 243, euro 18,00). Il libro è impreziosito dall’ampia postfazione di Giovanni Monastra, biologo con competenze di antropologia fisica, che offre, come ricorda Gianfranco de Turris nella Nota: «una panoramica sui più recenti studi di genetica […] che hanno in parte confermato, in parte modificato, il quadro della preistoria indoeuropea offerto da Evola» (p. 7). La silloge raccoglie venti scritti dedicati dal filosofo allo scandaglio del tema dell’origine. Pertanto, questo Quaderno è decisamente più corposo del precedente, uscito nel 2002, che ne conteneva una decina, e consente al lettore di comprendere cosa Evola pensasse realmente delle origini indoeuropee e della preistoria, vale adire di ciò che più volte in queste pagine viene definito il mistero iperboreo o dell’Occidente. Tanto più rilievo ha la lettura del volume, come ricorda Lombardo, se si tiene nel debito conto l’influenza esercitata dai saggi qui contenuti, su autori e correnti di pensiero nel secondo dopoguerra. Adriano Romualdi, infatti, nel suo informato studio sugli Indoeuropei, si richiamò esplicitamente alle ricerche di Evola e tentò di coniugarle con le scoperte di Giacomo Devoto. I numeri speciali delle riviste Nouvelle Ecole e Futuro Presente, dedicate alle origini dei popoli europei, stanno a testimoniare la rilevanza delle intuizioni evoliane, come del resto i lavori di Jean Haudry, di Felice Vinci o di Jean Mabire.

Dagli articoli è possibile individuare gli autori dei quali Evola si servì per sviscerare il mistero iperboreo. Innanzitutto, compare il nome di Fabre d’Olivet che, per primo, sostenne: «la remota origine nordico-artica, boreale o iperborea» della razza bianca (p. 13). Non mancano riferimenti a Guénon, anche se, a differenza dell’esoterista francese, Evola si serve anche di dati scientifici, sia pure subordinandoli al metodo tradizionale. Negli anni Trenta, lo studioso a cui il tradizionalista guardò con maggiore interesse, è stato Herman Wirth, al quale si deve riconoscere una non comune capacità di lettura sintetica di una messe enorme di dati, comprovante l’origine artica degli indo-arii. Dall’Artico, questi popoli, a seguito dell’ultima grande glaciazione, si sarebbero mossi: «verso sud-est dando origine a numerose civiltà preistoriche» (p. 14), i cui valori religiosi sarebbero stati centrati attorno al monoteismo solare. Negli scritti degli anni Cinquanta, Evola modererà il giudizio positivo su Wirth, pur continuando a considerarlo autore di spessore. Per il romano, la spiritualità solare dell’origine fu il frutto delle civiltà patriarcali e non di quelle tellurico-matriarcali. Tesi che il Wirth non poteva condividere in quanto, a dire del filosofo, era privo di una reale visione tradizionale della preistoria. Lo stesso giudizio, nota Lombardo, riemerge anche nelle pagine de, Il mito del sangue. Al contrario, da Il cammino del cinabro si evince un giudizio complessivo positivo sull’opera del Wirth, avendo questi individuato nella “Tradizione primordiale” il punto zero della storia.

Nello scritto, Popolazioni primordiali, a Wirth viene affiancato Tilak, sostenitore dell’origine artica dei Veda. Evola ritiene che intorno alla proto-patria artica si potesse argomentare anche in termini biologici. Ecco allora il tradizionalista sostenere in, L’ipotesi iperborea, che i gruppi sanguigni 0 ed A: «hanno una stretta relazione […] con le razze arie e, in genere, indogermaniche» (p. 17). I dati genetici sono però letti da Evola in un più vasto insieme di elementi, comprendenti le tradizioni mitologiche dei diversi popoli europei. Per lo studioso italiano, il quadro etnico dell’Europa sarebbe costituito da tre componenti: un sostrato non ario ed autoctono, e due ulteriori elementi ari, corrispondenti a due diversi movimenti migratori. Peraltro, dall’intervista ottenuta a Vienna dall’archeologo Frobenius, si desume come il pensatore tradizionalista ritenesse che lo stile figurativo evidenziato da quest’ultimo in Africa Settentrionale, in Spagna e in Sardegna, indicasse la medesima origine nordico-atlantica o artico-occidentale. Per Evola, mito iperboreo e atlantideo risultano essere: «due distinte raffigurazioni di migrazioni, la prima però assai più remota nel tempo rispetto alla seconda» (p. 19).

Lo scritto, La migrazione dorica in Italia, mostra un debito esplicito nei confronti del mondo ideale di Franz Altheim, che aveva ben compreso la prossimità spirituale di Sparta e Roma.  E’ in tale contesto che emerge quella particolare lettura evoliana del matriarcato, in parte desunta da Bachofen, quale civiltà tellurica, lunare, che a livello giuridico-politico sarebbe stata caratterizzata da tendenze universaliste di promiscuità sociale. Di contro, naturalmente, al patriarcato, espressione maschile, eroica, aristocratica e solare. Nella medesima direzione teorica si mosse anche la lettura evoliana delle pagine di Günther, che lo indusse a pensare a matriarcato e patriarcato quali “psicologie immutabili”. Dalla raccolta si evince, inoltre, che, la razza, fin dal 1934, il filosofo non la pensa in termini di “natura” ma di “cultura”, differenziandosi dalla visione biologico-zoologica che andava, in quegli anni, affermandosi tragicamente in Germania. Tra gli altri temi emergenti nel volume, va di certo segnalato l’interesse evoliano per l’ideologia “tripartita” di Dumézil. Evola precisa che essa, in particolare in India, ha avuto una variazione “quadripartita”, non in grado di inficiare l’intuizione dello storico delle religioni francese, in quanto: «solo le prime tre caste rappresentano l’eredità degli invasori arii dell’India» (p. 27). Sintoniche risultano, inoltre, le esegesi della figura del guerriero condotte dai due studiosi.

E’ in tale contesto che emerge quella particolare lettura evoliana del matriarcato, in parte desunta da Bachofen, quale civiltà tellurica, lunare, che a livello giuridico-politico sarebbe stata caratterizzata da tendenze universaliste di promiscuità sociale. Di contro, naturalmente, al patriarcato, espressione maschile, eroica, aristocratica e solare. Nella medesima direzione teorica si mosse anche la lettura evoliana delle pagine di Günther, che lo indusse a pensare a matriarcato e patriarcato quali “psicologie immutabili”. Dalla raccolta si evince, inoltre, che, la razza, fin dal 1934, il filosofo non la pensa in termini di “natura” ma di “cultura”, differenziandosi dalla visione biologico-zoologica che andava, in quegli anni, affermandosi tragicamente in Germania. Tra gli altri temi emergenti nel volume, va di certo segnalato l’interesse evoliano per l’ideologia “tripartita” di Dumézil. Evola precisa che essa, in particolare in India, ha avuto una variazione “quadripartita”, non in grado di inficiare l’intuizione dello storico delle religioni francese, in quanto: «solo le prime tre caste rappresentano l’eredità degli invasori arii dell’India» (p. 27). Sintoniche risultano, inoltre, le esegesi della figura del guerriero condotte dai due studiosi.

L’attenzione del pensatore romano per Dumézil, potrebbe essere stata stimolata da Eliade, come starebbero a testimoniare alcune missive di Evola. Un testo davvero centrale, Il mistero dell’Occidente, per quanti abbiano a cuore l’esegesi della produzione evoliana.

Giovanni Sessa