“Io semino soltanto. Altri

verranno a raccogliere, è certo!

Benedici, o Signore,

il sentiero delle giubilanti mietitrici”

(Anna Achmatova – Canzone della canzone – da Lo stormo bianco)

di Roberto D. Pecchioli

Le anime morte

Europa ed Occidente sono ormai un arcipelago di anime morte. Una definizione forte, che pongo come titolo del presente lavoro, segnato da una speranza, ex Oriente Lux, ovvero che dall’Europa dell’Est, ed in particolare dalla Russia, si accenda una speranza di resurrezione morale per l’Ovest, per questa Europa malata di vecchiaia, di arroganza , carica di vizi e di indifferenza, obesa ma debilitata, svuotata, ebbra di falsi diritti, ripiegata sul presente, indifferente al futuro, ignara del passato, sazia e disperata, come scrisse anni fa il cardinale Biffi. Speranza per domani, forse per dopodomani, ma il destino è poter seminare, come nel folgorante frammento di Anna Achmatova, la grande poetessa russa ritratta da Modigliani , definita dal famigerato censore sovietico della cultura Zdanov “strega e santa”.

Arcipelago Gulag è il grande romanzo/saggio di Alexsandr Solzhenitsyn sull’universo concentrazionario dei prigionieri in Unione Sovietica, Le Anime morte è il titolo di uno straordinario affresco letterario della Russia ottocentesca, scritto da NIkolay Gogol, russo ucraino, in cui si narrano le vicende di un uomo, Cicikov, che viaggia per l’immensa Russia per comprare… anime, ovvero i diritti sui servi della gleba deceduti dopo l’ultimo censimento, e che risultano quindi ancora legalmente in vita. Ciò per ottenere certi diritti e terreni demaniali per i quali occorre dimostrare la proprietà di “anime”, appunto, di servi contadini. Forse è un accostamento ardito, ma l’Europa, l’Occidente di oggi, sembra a chi scrive un arcipelago – tante isole diverse – abitato da anime morte, anzi da umani senz’anima, smarrita nel deserto di una civilizzazione allo stremo. Verrà una luce dall’Est , terra del sorgere del Sole? Ci sarà davvero una “terza Roma” dell’Est, come immaginato da Ivan il Grande dopo il crollo della romanità bizantina?

Il 26 giugno dell’anno di Dio 2015, giorno consacrato a san Virgilio vescovo, tre notizie si sono divise l’onore – o l’orrore – delle cronache: l’assalto islamista alla spiaggia tunisina con quaranta morti assassinati; la decapitazione – con la testa mozzata infilzata ad una cancellata – di un piccolo imprenditore francese da parte di un suo dipendente maghrebino; la sentenza della Corte Suprema americana, che ha proclamato a maggioranza (5 a 4) il matrimonio omosessuale come “diritto fondamentale”.

Il 26 giugno dell’anno di Dio 2015, giorno consacrato a san Virgilio vescovo, tre notizie si sono divise l’onore – o l’orrore – delle cronache: l’assalto islamista alla spiaggia tunisina con quaranta morti assassinati; la decapitazione – con la testa mozzata infilzata ad una cancellata – di un piccolo imprenditore francese da parte di un suo dipendente maghrebino; la sentenza della Corte Suprema americana, che ha proclamato a maggioranza (5 a 4) il matrimonio omosessuale come “diritto fondamentale”.

La gioiosa reazione di Barack Hussein Obama, l’impiegato meticcio di finanza e multinazionali si è manifestata su Twitter con la parola d’ordine, subito adottata da frotte di sciocchi anche in Italia “l’amore vince”. I nuovi principi fondanti del nulla corrono sull’ ”hashtag”, il cancelletto di Twitter: dopo la strage parigina di Charlie Hebdo la frase virale – si dice così – fu “siamo tutti Charlie”. Più o meno è davvero così, nel senso che siamo quasi tutti morti, cadaveri che camminano verso il nichilismo gaio intuito da Augusto del Noce.

La morte del povero francese è stata la prima decapitazione islamica in Europa dal 1683, l’anno dell’assedio di Vienna, liberata dall’intervento dall’Est dei polacchi del re Jan Sobieski; la mattanza fortemente simbolica di europei seminudi in vacanza (eterna è ormai la vacanza degli europei, dalla storia, dalla responsabilità, dalla realtà) ha un significato che trascende la ripugnante violenza degli assassini; la legittimazione, anzi l’imposizione come diritto fondamentale del matrimonio omosessuale è il più alto riconoscimento giuridico in Occidente del principio di irrealtà. Tutto in un giorno. L’amore vince, ed anche l’odio, in verità non scherza…

Questi i nudi fatti, il giudizio è sin troppo semplice: la priorità della nostra agonizzante civilizzazione sono sempre nuovi “diritti” individuali, e mentre noi discutiamo del sesso dei diavoli (per quello degli angeli bastò la Bisanzio conquistata dal Sultano Maometto II nel 1453) siamo espugnati, vinti, trafitti. Sulle spiagge ad oziare tra chiappe e drink serviti dagli ultimi ascari, o a festeggiare in baccanali ridicoli l’amore invertito che trionfa.

Madamina il catalogo è questo, spiegava Leporello delle conquiste di Don Giovanni, “ed in Spagna son già milletré”. Ma c’è ancora, come nella narrazione letteraria e musicale, un convitato di pietra che richiami, trattenga, riveli una coscienza più alta, che ripeta ciò che sapeva un grande psicologo come Abraham Maslow, l’ inventore della “piramide dei bisogni“ e cioè che la natura dell’uomo ha dei piani superiori ai quali innalzarsi?

Nel deserto ci si attacca anche ai miraggi, e il desiderio di un oasi, di una pozza d’acqua a cui dissetarsi assume il carattere non della speranza, ma della bramosia. Ed allora, abbandonata come irreale la possibilità di riscatto dello spirito europeo, non resta che guardare ad oriente.

Ex Oriente lux?

Ex Oriente lux, dissero nel medioevo. La fiamma estinta dell’Occidente, terra del tramonto per definizione, forse può ardere ancora, attizzata dal vento dell’Est. Un Oriente che, da europei e da bianchi – torniamo ad essere orgogliosi della nostra razza! – non vogliamo identificare con l’oriente estremo, con quella straordinaria civiltà che nel libro del Tao fa dire a Lao Tzu “Il mondo, vaso spirituale, non può essere modellato. Chi lo modella, lo distrugge“.

Ex Oriente lux, luce può essere la Russia, l’ortodossia, i suoi grandi artisti, le donne e gli uomini che nel dramma del Novecento hanno pagato il prezzo drammatico di resistere, in piedi, alla macchina di morte e di disprezzo dell’uomo che è stato il comunismo.

Oggi, nel trionfo del fratello più astuto del comunismo, il liberalismo, una rinascita può essere solo morale e spirituale. Non mi riferisco necessariamente all’ambito religioso o confessionale, ma ad una visione del mondo che riassuma i principi del bene, del vero, del bello, dell’apertura all’eterno, al trascendente. Ubi fides, ibi libertas, era il motto di Sant’Ambrogio, dove c’è fede, c’è libertà: non necessariamente fede religiosa, ma capacità di credere in qualcuno o qualcosa, che orienti, dia senso, direzione. Nel nulla, per un attimo si crede a tutto, come capì Chesterton, e si vive prigionieri della manipolazione, dell’istinto, del vuoto.

Qui prevale da due secoli, anticipata da taluni aspetti del Rinascimento, dalla rivoluzione scientifica e dalla Riforma protestante, il materialismo assoluto della “ragione”, economica, tecnica, tecnologica, strumentale, la superstizione del progresso – oggi è sempre meglio di ieri – il mito della tecnica che ha ridotto l’ ”homo faber” ad animale da batteria. Un povero uomo carico di superbia che, nell’ultimo tratto della modernità , si è trasformato in corpo vile di esperimenti per oltrepassare la natura, in cammino verso il transumanesimo della nuova genetica, la pretesa di possedere le chiavi della vita e della morte, della riproduzione (zootecnica) della specie, della ri-creazione di un nuovo esemplare di uomo. Su tutto, l’idea che ogni capriccio, o perversione, sia un diritto da soddisfare attraverso la tecnica ed un impianto giuridico che scambia il giusto, il “diritto” con il desiderio o il capriccio.

Terra del tramonto, l’Europa occidentale, in cui Dio dorme sonni agitati persino nelle religioni costituite, sostituito da “Io”. In Oriente, nell’est di questo nostro piccolo continente, i popoli slavi non hanno conosciuto le convulsioni della Rivoluzione industriale, e, soprattutto, sono rimasti estranei all’illuminismo ed alla sua pretesa di costituire la realtà sulla Dea Ragione, espellendo ogni altra forma, o ipotesi di conoscenza.

Viene in mente la celebre incisione di Francisco Goya del 1797, in cui un uomo dormiente è circondato da mostri, uccelli notturni e bestiali immagini oniriche. La didascalia, che è il titolo del quadro, recita “El sueno de la razòn produce monstruos”, la cui traduzione è doppia. E’ il sonno della ragione che genera mostri, o non è piuttosto il “sogno” della ragione, elevata a criterio unico, universale, a suscitare un mondo invivibile, angosciante, abitato da creature spaventose, attraversato da ogni sorta di incubi, deformato dall’assenza di senso?

Viene in mente la celebre incisione di Francisco Goya del 1797, in cui un uomo dormiente è circondato da mostri, uccelli notturni e bestiali immagini oniriche. La didascalia, che è il titolo del quadro, recita “El sueno de la razòn produce monstruos”, la cui traduzione è doppia. E’ il sonno della ragione che genera mostri, o non è piuttosto il “sogno” della ragione, elevata a criterio unico, universale, a suscitare un mondo invivibile, angosciante, abitato da creature spaventose, attraversato da ogni sorta di incubi, deformato dall’assenza di senso?

Russia. Gli artisti, i martiri.

La cultura russa, libera dalle suggestioni europee, preservata da modelli estranei, ha prodotto, dall’Ottocento in poi, un universo, meglio sarebbe dire un pluriverso, ricchissimo, che anche nel secolo della Rivoluzione, e nei settant’anni dell’oppressione sovietica, ha regalato al mondo uomini e donne, artisti o semplici esseri umani dotati di energia spirituale, coraggio indomabile, tenuta morale, fede. Di questo popolo contadino, della sua capacità di resistere al male, di elaborare la sofferenza è simbolo un’antica espressione idiomatica: nicevò, niente, non fa niente. A denti stretti, nel gelo e nella sopraffazione, ma l’anima popolare regge: nicevò, tiriamo avanti, “non fa niente” .

Di questa dolente umanità ferita, e di quegli straordinari artisti, Alexsandr Solzhenitsyn è stato simbolo e cantore: grande scrittore, uomo fierissimo, profondo pensatore, critico del comunismo e dell’Occidente di cui ha sferzato i vizi e descritto il declino negli anni di esilio trascorsi negli Stati Uniti. Nato nel 1918, l’anno tragico dei massacri rivoluzionari, simboleggiati dall’assassinio di casa Ipatev, in cui venne sterminata l’intera casata dello zar Romanov, studiò matematica e partecipò, da convinto comunista, alla guerra come ufficiale volontario e fu decorato al valore.

Condivide con altri grandi della Russia il singolare destino di una formazione scientifica che sboccia in arte: Pavel Florensky, sacerdote ortodosso, filosofo, scrittore e martire, era un insigne fisico e matematico, Vladimir Zamyatin, lo scrittore che inventò, prima di Orwell ed Huxley il racconto distopico – l’utopia negativa – era ingegnere, ed il suo romanzo “Noi” fu ispirato tanto dal totalitarismo comunista quanto dalla sua esperienza in un cantiere navale inglese caratterizzato dalle infernali condizioni di vita e lavoro degli operai. Il grande musicista romantico Alexsandr Borodin, autore dell’opera Il Principe Igor, racconto della lotta dei principi cristiani della prima Rus’ di Kiev nel XII secolo contro i tartari, sul testo della prima grande opera della letteratura russo – antica, Il canto della schiera di Igor, di professione era chimico, autore di scoperte e testi specialistici, autodidatta nella composizione cui dedicava il raro tempo libero.

Solzhenitsyn, critico con Stalin in una lettera privata, riconvertito all’ortodossia in cui lo aveva educato la madre, fu deportato in Siberia per circa dieci anni, poi esiliato in Asia Centrale, dove iniziò la sua grande stagione letteraria con il romanzo “Una giornata di Ivan Denisovich“, descrizione cruda e brutale di classica sobrietà, che per nitore espressivo è stato paragonato alle dostoevskiane “Memorie di una casa morta”, in cui viene rappresentata per la prima volta una giornata qualsiasi in un campo di lavoro staliniano dove è rinchiuso un uomo semplice, Ivan.

circa dieci anni, poi esiliato in Asia Centrale, dove iniziò la sua grande stagione letteraria con il romanzo “Una giornata di Ivan Denisovich“, descrizione cruda e brutale di classica sobrietà, che per nitore espressivo è stato paragonato alle dostoevskiane “Memorie di una casa morta”, in cui viene rappresentata per la prima volta una giornata qualsiasi in un campo di lavoro staliniano dove è rinchiuso un uomo semplice, Ivan.

La stessa forza narrativa si ritrova negli scritti successivi. Nella “Casa di Matrjona” protagonista è un’anziana contadina, presso la quale va a vivere un ex deportato, alter ego dell’autore, una povera donna, simbolo del popolo russo, che mitemente subisce ripetute ingiustizie, e muore poverissima ed abbandonata. Nel racconto “Alla stazione di Krecetovka” , Solzhenitsyn scolpisce la parabola morale di un “uomo sovietico” nel quale il germe della sospettosità s’è tanto radicato da indurlo a commettere una mostruosa ingiustizia. Degli anni sessanta è anche il drammatico racconto “Padiglione Cancro“, ispirato alla sua personale vicenda di malato inspiegabilmente guarito, ricoverato in un infernale ospedale di dannati della vita, forse il vertice poetico dello scrittore.

Ma l’opera della vita di Solzhenitsyn, quella gli è costata la proscrizione e l’esilio, e che si è trasformata in un terribile documento insieme di arte e di sofferenza è certamente Arcipelago Gulag, monumentale descrizione della condizione dei deportati nei campi di prigionia e di lavoro sovietici in Siberia. Saggio di indagine letteraria, così si autodefinisce il libro, impressiona sin dalle prime pagine per l’elenco dei 227 internati – gli “zekh”, che hanno collaborato al testo con le loro testimonianze fatte uscire dalla Siberia con i più svariati mezzi, e per lo sconcertante episodio citato in introduzione, il ritrovamento , sotto il ghiaccio eterno siberiano, da parte dei prigionieri, di alcuni pesci preistorici, dei tritoni, voracemente divorati, addirittura “volentieri”, dai poveri zekh. Gulag, acronimo russo della Direzione Principale dei Campi di Lavoro Collettivi , è diventata parola d’uso comune in tutte le lingue, antonomasia dei sistemi concentrazionari del secolo ventesimo.

Il magistero spirituale di Solzhenitzyn, così intensamente russo e così integralmente spirituale, trascende la letteratura ed anche la politica. La sua gigantesca personalità, il suo risoluto vivere senza menzogna lo hanno portato a criticare con asprezza anche il sistema occidentale liberale, in numerosi interventi pubblici tra i quali spiccano i discorsi tenuti nelle Università americane di Harvard, Stanford e del Vermont.

Il giorno del suo ultimo arresto, nel 1974, diffuse un nobile comunicato in cui afferma “Non c’è scappatoia: dalla parte della verità o dalla parte della menzogna: dalla parte dell’indipendenza spirituale o dalla parte della servitù dell’anima. (…) E chi non avrà avuto neppure il coraggio di difendere la propria anima dica semplicemente: sono una bestia da soma e un codardo, mi basta stare al caldo a pancia piena”. Parlava così di fronte ad un immenso meccanismo di oppressione, sanno gli europei occidentali pronunciare frasi simili di fronte alla dittatura della tecnica, della finanza, del materialismo, del “politicamente corretto” , del mercato misura di tutte le cose?

Solzhenitzyn citava, al termine di quel memorabile documento, i versi di Alexsandr Pushkin: “A che servono alle mandrie i doni della libertà? /Il loro retaggio, di generazione in generazione/ sono il giogo con i bubboli e la frusta”.

Forse viene davvero dall’Est la luce per le mandrie – o le greggi – europee che leccano avide la mano del padrone che consente loro di consumare, produrre, correre al centro commerciale, sballare, drogarsi, sposarsi con esseri dello stesso sesso, affittare l’utero, adottare bambini perché anche essere genitori (genitore uno o due, non importa) è un “diritto”, donare sperma a pagamento, indebitarsi per la vita, pagare con carta di credito, essere sotto costante controllo panottico attraverso telecamere, telefoni, cards, facebook, morire a richiesta in quanto malati o depressi (è l’ultima frontiera che viene dal Belgio: eutanasia per “sofferenza psichica”. Dall’Olanda abbiamo invece la possibilità di sopprimere i bambini sotto i 12 anni se è d’accordo il medico) . Mandrie, cui si addicono i bubboli, quei ridicoli sonagli sferici che si applicano al collare di certi animali domestici e ai finimenti delle bestie da tiro.

Strana cultura davvero, quella russa, in cui il più grande dei suoi poeti – Pushkin, appunto, morì a soli 37 anni a causa di un duello per motivi d’onore: l’onore, questo grandioso sentimento antimoderno!, e nel quale la danza ha la tradizione forse più ricca del mondo: viene in mente un grande irregolare della filosofia, Friedrich Nietzsche (polacco di origini, peraltro), che scrisse” Potrei credere solo in un Dio che danza”. Popoli profondamente religiosi, quelli slavi ortodossi, convinti di essere “teofori”, portatori di Dio, maestri, con i greci, di una ritualità e di una maestosità liturgica straordinaria, carica di simbologia già nei colori scelti, nelle icone e nella stessa gravità degli officianti, nell’abbagliante bellezza dell’iconostasi – la parete di legno piena di quadri, icone ed immagini sacre che è fondale comune delle chiese. E religiosa è la grandezza artistica dei suoi massimi romanzieri, Leone Tolstoj e l’immenso Fedor Dostojevsky.

Tolstoj esprime, nella potenza della sua narrazione, lo struggente desiderio di fratellanza, così vivo nel popolo russo, ed una singolare visione cristiana che possiamo paragonare al Discorso della Montagna di Gesù nel Vangelo di Matteo, quello delle beatitudini; da lui ha tratto ispirazione un uomo come Gandhi. Ha descritto in Guerra e Pace, il dramma della guerra, la tragedia di un mondo in frantumi, e le vicende di famiglie animate da opposti principi, attraversate da destini diversi. Celebre è l’incipit dell’imponente romanzo: “Tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”.

Dostojevsky

Se Tolstoj è un’ indiscutibile scintilla di spiritualità e senso morale, addirittura accecante è la luce prodotta dall’arte di Fedor Dostojevsky. Oppositore dello zarismo in giovinezza, graziato quando era già davanti al plotone d’esecuzione, romanziere eccelso quanto profondo pensatore, portatore di un cristianesimo integrale, innamorato della figura di Gesù, è stato forse il primo ad antivedere la dittatura dei “totalitarismi razionali“, ed a proclamare, per bocca dei suoi protagonisti, il diritto dell’uomo alla libertà, all’irrazionalità, ed in ultima istanza, dell’ineguaglianza nei confronti del mondo omologato; “Due più due fa quattro, ed è già l’inizio della morte” dice Ivan Karamazov, uno dei fratelli del suo massimo capolavoro.

Oppositore dello zarismo in giovinezza, graziato quando era già davanti al plotone d’esecuzione, romanziere eccelso quanto profondo pensatore, portatore di un cristianesimo integrale, innamorato della figura di Gesù, è stato forse il primo ad antivedere la dittatura dei “totalitarismi razionali“, ed a proclamare, per bocca dei suoi protagonisti, il diritto dell’uomo alla libertà, all’irrazionalità, ed in ultima istanza, dell’ineguaglianza nei confronti del mondo omologato; “Due più due fa quattro, ed è già l’inizio della morte” dice Ivan Karamazov, uno dei fratelli del suo massimo capolavoro.

E nei “Demoni” disegna la nuova figura del nichilista, colui che non crede più a nulla, portatore del male morale assoluto, il febbrile Kirillov ed il rivoluzionario Stravrogin, assassini dello studente Ivanov, ma anche teorici del loro stesso suicidio. Kirillov è colui che proclama: “Se Dio non esiste, io sono Dio!“ .

Nichilismo, la diagnosi severa del male oscuro del nostro tempo. Un termine che nasce nella Russia nell’Ottocento, usato per primo da un altro grande romanziere, Ivan Turgenev in “Padri e figli” . Nichilismo, allora, di un immenso territorio fermo e burocratizzato, violento e povero, ma capace di amore, sacrificio, abnegazione al limite della santità.

Fu un altro artista, Goncarov, a disegnare l’immobilità della Russia attraverso il personaggio di Oblomov, un’altra icona dell’arte russa diventata patrimonio comune della cultura universale, l’uomo che oppone al mondo la stasi, l’immobilità, io straniamento, la mancanza di curiosità intellettuale, l’indolenza tipica dell’atmosfera sociale del tempo.

Anche il termine “populismo”, che designa oggi una posizione politica favorevole alla gente comune ed ostile alle oligarchie, vocabolo utilizzato come accusa e disprezzo nel linguaggio mistificatorio corrente è di ascendenza russa. I populisti – narodniki – erano, nel diciannovesimo secolo, i sostenitori dell’emancipazione dei contadini russi e di un socialismo comunitario rurale. Tra di loro, uomini come Bakunin, Kropotkin, che sono passati alla storia come padri dell’anarchismo e del socialismo rivoluzionario (Herzen).

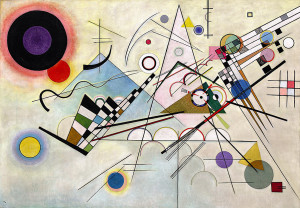

Russo era anche Vassili Kandinskj, teorico dell’arte del Novecento, autore dei primi dipinti astratti, che per lui, liberando il colore dall’oggetto, e riducendo la forma all’essenziale, significava un ritorno allo stadio spirituale, che egli sentiva come rimosso dalla realtà. A di là degli esiti, davvero discutibili, dell’arte pittorica occidentale, dalle follie surrealiste di Breton sino all’espressionismo astratto americano dei Pollock (peraltro pagati dalla CIA per contrastare il realismo socialista sovietico), Kandinsky resta un maestro, come il Kasimir Malevic del “Quadrato nero”.

Russo era anche Vassili Kandinskj, teorico dell’arte del Novecento, autore dei primi dipinti astratti, che per lui, liberando il colore dall’oggetto, e riducendo la forma all’essenziale, significava un ritorno allo stadio spirituale, che egli sentiva come rimosso dalla realtà. A di là degli esiti, davvero discutibili, dell’arte pittorica occidentale, dalle follie surrealiste di Breton sino all’espressionismo astratto americano dei Pollock (peraltro pagati dalla CIA per contrastare il realismo socialista sovietico), Kandinsky resta un maestro, come il Kasimir Malevic del “Quadrato nero”.

Ritorniamo a Dostojevsky: egli è stato anche il primo a capire che l’uomo, un certo uomo nichilista e sciolto da ogni vincolo, sarebbe diventato il sostituto del Dio perduto, come Raskolnikov, il protagonista di Delitto e castigo, che decide di uccidere un’usuraia, non per giustizia o moralità, ma semplicemente come atto insindacabile, gesto di superiorità, decisione, possesso sulla vita altrui. Simile è l’attitudine di Ivan Karamazov, che istiga all’omicidio del padre il servo e fratellastro Smerdjakov, delitto di cui verrà poi accusato ingiustamente il fratello Dimitri .

Per entrambi, il colpevole Raskolnikov e l’innocente Dimitri che prende su di sé le colpe familiari esiste un’unica salvezza, l’espiazione del male, il castigo. A ciascuno di loro l’artista assegna un deuteragonista: per Dimitri è il fratello Aliosha, simbolo del bene e della fede, per Raskolnikov è Sonia, la ragazza povera, prostituta per bisogno, ma di elevati sentimenti, che lo libera dalle sue ossessioni intellettualistiche e gli sarà vicina nel percorso di sofferenza e redenzione. Ma Sonia rappresenta anche un atto di accusa anti illuministica contro ogni velleità di razionalizzazione storica, come il principe Mishkyn, “L’idiota” , l’uomo puro che la vera o presunta malattia psichica mette al riparo dalla malvagità e che attraversa la vita, con i suoi mille intrighi e drammi quasi senza accorgersene, stupito e disarmato contro il male, sino alla dirompente intuizione che la bellezza salverà il mondo.

Una piccola, ulteriore riflessione è quella del particolare rapporto tra corpo ed anima, bello e giusto nell’anima russa, che proprio Dostoevsky tratteggia nell’episodio della morte dello staretz Zosima, il monaco santo direttore spirituale di Aliosha Karamazov.

Il cadavere del venerato uomo di chiesa è visitato da tutto il popolo, ma lo sconcerto e l’incertezza si impadroniscono della folla: lo staretz puzza, e questo non coincide con l’idea fisica della santità, che per la gente semplice è incontaminazione, profumo, eccezione alle leggi materiali. Il povero Zosima, il cui corpo emana l’odore della decomposizione, era davvero uno staretz, un santo ed una guida, oppure era un peccatore? Un dubbio molto russo…

La particolare idea della libertà di Dostojevsky è forse uno dei massimi lasciti della cultura slava all’Europa Occidentale: libertà non come facoltà di scegliere tra bene e male, ma come metafisica, “andare oltre”, accettazione, che diventano il filo che congiunge la trama degli oppositori del materialismo e del positivismo. C’è molto del suo genio nella reazione di filosofi e scrittori, uomini come un Nikolaj Berdiaev contro la fede laica del marxismo, in nome della libertà negata, invocata, pensata nel racconto del Grande Inquisitore. Il morente Ivan Karamazov, in una grandiosa visione metà onirica e metà mistica, immagina il ritorno inutile di Gesù sulla terra, accusato dall’inquisitore di aver predicato la libertà e caricato l’uomo di un peso che non sa sopportare, riconsegnando quella stessa libertà alle chiese, alle ideologie, oggi diremmo alle agenzie di consenso, in cambio della sicurezza, della rassicurazione, del benessere materiale. Credo basterebbe questo gigantesco, febbrile racconto per dare a Dostojevsky un posto nella letteratura mondiale e nella storia del pensiero.

Berdjaev afferma che quel grande genio russo ed universale che per primo ha saputo comprendere la profondità spirituale dell’uomo e prevedere il fatale disastro del mondo è il valore immenso col quale il popolo russo giustifica la sua esistenza nel mondo. Se Dio non esiste, tutto è lecito, conclude Ivan Karamazov, e fa, senza saperlo, il più grande elogio della trascendenza: senza una sanzione esterna, fuori da una tavola di principi forti, non c’è etica, non c’è limite, non c’è bene. Dio, il male, la colpa (cioè la morale) sono proprio la tematica fondamentale del nostro autore, i personaggi di Dostoevskij sono anime, spiriti. Anche nei suoi peccatori più immondi e sensuali il loro io carnale consiste non tanto nel corpo e nei loro nervi, quanto nell’essenza spirituale.

Raskòlnikov, uccidendo a colpi di accetta la disgustosa usuraia, vuole chiarire a sé stesso se è un Napoleone o un pidocchio, se appartiene alla categoria della massa, degli uomini comuni, o agli uomini non comuni, destinati a grandi imprese, per i quali non valgono le leggi ordinarie. Per questo può dire: “Non ho ucciso una persona, io; ho ucciso un principio!”

Quel principio è l’affermazione della superiorità delle leggi morali, e della superiorità di Dio che quelle leggi oggettive ha posto nel cuore dell’uomo: ai personaggi di Dostoevskij che vogliono affermare la loro illimitata libertà è chiaro il concetto che per fare ciò debbono sbarazzarsi di Dio, affermare la propria divinità, e divenire come Kirillov “uomo-dio” (se si scarta Dio è l’uomo ad essere assolutizzato).

Solzhenitzyn e gli altri

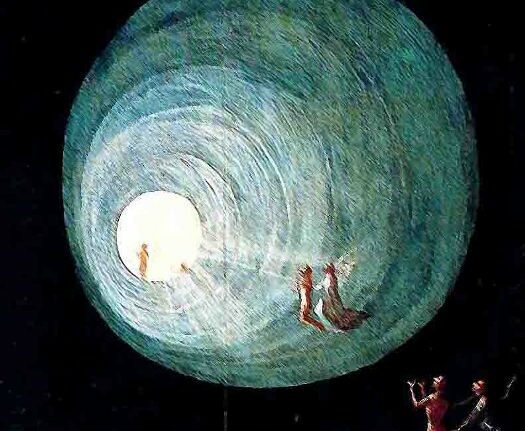

Ed è proprio Alexsandr Solzhenitzyn, l’altro russo universale, il dono che il mondo slavo ha fatto al resto dell’umanità nel XX secolo, nel discorso mai pronunciato per il Premio Nobel 1970, che non poté ritirare per i divieti sovietici, a chiarirci il senso delle parole dell’idiota dostoievskiano, l’ingenuo principe Mishkyn: “Un bel giorno Dostojevsky lasciò cadere questa parola misteriosa: la bellezza salverà il  mondo. Che è dunque? Per molto tempo m’è parso che si trattasse di un luogo comune. Infatti, come sarebbe possibile? Quando, dunque, nell’arco della nostra storia insanguinata, la Bellezza ha salvato chicchessia? Essa poteva certamente nobilitare, poteva esaltare, ma salvare? Chi ha dunque salvato? V’è tuttavia un tratto distintivo nell’essenza stessa della bellezza nella natura dell’arte: ogni autentico capolavoro ha una forza di convinzione assolutamente irresistibile e finisce per soggiogare i cuori più ribelli”.

mondo. Che è dunque? Per molto tempo m’è parso che si trattasse di un luogo comune. Infatti, come sarebbe possibile? Quando, dunque, nell’arco della nostra storia insanguinata, la Bellezza ha salvato chicchessia? Essa poteva certamente nobilitare, poteva esaltare, ma salvare? Chi ha dunque salvato? V’è tuttavia un tratto distintivo nell’essenza stessa della bellezza nella natura dell’arte: ogni autentico capolavoro ha una forza di convinzione assolutamente irresistibile e finisce per soggiogare i cuori più ribelli”.

Proseguiva, l’autore di Arcipelago Gulag, con una riflessione dirompente, che vogliamo offrire alla sensibilità dei lettori: “non si ha il diritto di credere che in seguito al taglio dei germogli per i troppi amanti del bene e del vero che vengono calpestati, abbattuti e impediti di sbocciare, risplenderà all’improvviso l’inattesa meraviglia del bello che ne prende il posto, aprendosi vie segrete al fine di sbocciare al medesimo punto e operare per tutte e tre? Allora le parole di Dostojevsky si riveleranno non come una frase che il vento porta via, ma come una profezia. Non gli fu dato di vedere in trasparenza l’intimo delle cose e di rimanerne abbagliato? Ma allora l’arte, la letteratura possono veramente venire in soccorso del mondo moderno…“.

Anche perché, aggiungiamo noi, la bellezza è lo splendore della verità, e che amare, anelare alla bellezza, fisica, morale, artistica, naturale è l’argine potente contro ogni abiezione. Il vero, il bello, il bene, i grandi assenti di quest’epoca, che uno scrittore militante come Cesare Ferri ha chiamato “l’era del can bastardo “: i grandi principi della cultura greca ed europea, le bussole sicure che il cristianesimo ha indicato all’uomo, prima di impantanarsi nella sociologia, nel naturalismo e nel socialismo al turibolo e salsa sudamericana. Ma, là nelle pianure di ghiaccio dove si infranse il sogno di Napoleone e quello di Hitler, hanno avuto la fortuna di ignorare Voltaire, Rousseau e Sigmund Freud, e, al contrario di verificare sulle carni il comunismo ateo, ideologico, negatore dell’uomo.

L’opera d’arte ha una forza di convinzione che cambia il cuore degli uomini: questo è senz’altro vero per la musica e la letteratura, ma anche per la pittura, e, per rimanere in Russia ricordo il grandioso dipinto ad olio su tela di Ilya Repin “I battellieri del Volga”, del 1870/73, in cui la fatica drammatica del lavoro fisico, la brutalità dello sforzo delle figure umane, ridotte a bestie da traino di una nave da portare in secca, è forse la denuncia più bruciante del disprezzo per l’uomo, per ciascun uomo, che lo spirito russo non può, alla lunga tollerare. Il fatto che il quadro fosse diventato il preferito di Stalin non può esimerci dall’interrogare la nostra coscienza morale, e rammentare agli uomini tecnologici del secolo XXI le nuove brutalità, le schiavitù spirituali, le miserie dell’anima di questo tempo, in cui trasciniamo senza sudore esistenze di cui avvertiamo la carenza, l’ansia insoddisfatta, e la barca che spingiamo è quella dell’apparato tecnico, finanziario e consumistico.

Un grande testimone di spiritualità fu Pavel Florensky, paragonato a Leonardo per il suo genio enciclopedico, matematico, chimico, fisico, filosofo e sacerdote, fucilato nel 1937 dopo una lunga prigionia, uno dei giusti che hanno avvertito con articolare acutezza il male e il peccato presenti nel mondo, e che nella loro coscienza non si sono separati da quella corruzione; con grande dolore hanno preso su di loro la responsabilità per il male di tutti, come se fosse il loro personale peccato. La deriva ideologica della modernità ha espresso tutta la sua barbarie e il suo non-senso nelle atrocità del Novecento e Florenskij il martire, prende atto che: «la stupidità opprime». E prosegue: “Mi stupisce l’assurdità delle azioni umane che non trovano giustificazione nemmeno nell’egoismo, perché gli uomini agiscono a scapito anche dei propri interessi. Della parte morale non parlo neanche. Dappertutto spergiuro, inganno, uccisioni, servilismo, mancanza di qualsiasi principio“.

Noi sappiamo che il XXI secolo, messo da parte il comunismo storico, ha soggiogato l’uomo con il consumo, la corsa alle merci, al successo, ai paradisi artificiali, al soddisfacimento degli istinti più triviali: il comunismo era solo una tappa nella corsa verso il basso.

La lezione di Florenskij ha almeno due nuclei tematici fondamentali, che possiamo individuare nel carattere asistematico della conoscenza e nel nesso tra verità e libertà. La sua convinzione, più volte espressa anche nelle lettere, circa la a-sistematicità del sapere è profondamente russa e intimamente antimoderna, e la portata dell’affermazione va compresa non come disperata frammentazione dell’esistenza e quindi del senso, bensì attraverso la metafora della musica, che lo stesso Florenskij suggerisce ed adotta: “Come il rumore di una lontana risacca, cosi risuona all’autore l’unità ritmica della sua opera. I temi se ne vanno e poi ritornano e di nuovo se ne vanno e di nuovo ritornano; e ciò accade sempre di nuovo: essi ritornano ogni volta rafforzati ed arricchiti, ogni volta si riempiono del stucco di vita. […] I temi scorrono l’uno dietro l’altro, si raggiungono l’un l’altro, si respingono l’un l’altro, per poi, dopo aver cessato di echeggiare, cedere il posto a nuovi temi. Ma nei nuovi risuonano i vecchi, pur già da tempo passati. Essi nascono e si sviluppano in una maniera mai udita, intrecciandosi tra di loro fino ad assomigliare ai tessuti di un organismo, perché, pur eterogenei, formano un unico corpo. È in questo modo dialettico che i temi rivelano i loro legami di reciprocità, testimoniando di essere frutto dì un’unica percezione originaria. Questa è l’espressione della responsabilità collettiva: il palpitare ritmico dei temi che si compenetrano reciprocamente l’un l’altro”.

Asistematico, ma certamente organico, olistico addirittura, ed è un altro degli spunti della luce dell’Oriente giacché lo spirito di sistema, tassonomico, puntiglioso, classificatorio, intenzionato a richiudere tutto nell’armatura rassicurante dell’esattezza e non della verità, tipico della modernità e che nella modernità compiuta trionfa, strutturandosi ideologicamente, trova in Florenskij uno dei critici più radicali. Il pensatore russo fa qui propria la lezione di un Novalis, secondo cui la fede in un sistema è superstizione.

Ecco una citazione programmatica del suo pensiero “Gli uomini dei tempi nuovi, a partire dall’epoca del Rinascimento, si sono ammalati sempre più di Fede nel sistema, sostituendo erroneamente il senso della realtà con formule astratte che non hanno più la funzione di essere simboli della realtà, ma diventano un surrogato di essa. Così l’umanità si è immersa nell’illusionismo, nella perdita del contatto con il mondo e nel vuoto, il che inevitabilmente ha portato alla noia, allo sconforto, allo scetticismo corrodente, alla mancanza del buon senso”.

Un altro maestro della luce dell’Oriente è Nikolaj Berdjaev, scrittore e filosofo cristiano, esiliato anch’egli dopo un’iniziale adesione alla Rivoluzione bolscevica. Considerato oggi come il pensatore di riferimento del Presidente Putin, esponente del personalismo cristiano – quello per intenderci di Mounier e Maritain – scrisse una “Filosofia dell’ineguaglianza” e, soprattutto, fu il teorizzatore della necessità di un nuovo medioevo, titolo della sua opera più importante. La leggenda nera che circonda l’età di mezzo è un precipitato delle fumisterie illuministiche, ed è sin troppo facile ricordare Benedetto da Norcia, Bernardo di Chiaravalle, Dante Alighieri, Abelardo, Tommaso d’Aquino, Federico II, San Francesco, l’invenzione della bussola, della scrittura musicale, Giotto, Averroè, l’ingegneria e l’architettura di Al Andalùs, il romanico ed il gotico, Chartres e Castel del Monte, o l’economia curtense, il divieto dell’usura del Concilio Laterano per revocare in dubbio, anzi per smentire risolutamente le opinioni dei philosophes sul millennio che ha forgiato l’Europa.

Un altro maestro della luce dell’Oriente è Nikolaj Berdjaev, scrittore e filosofo cristiano, esiliato anch’egli dopo un’iniziale adesione alla Rivoluzione bolscevica. Considerato oggi come il pensatore di riferimento del Presidente Putin, esponente del personalismo cristiano – quello per intenderci di Mounier e Maritain – scrisse una “Filosofia dell’ineguaglianza” e, soprattutto, fu il teorizzatore della necessità di un nuovo medioevo, titolo della sua opera più importante. La leggenda nera che circonda l’età di mezzo è un precipitato delle fumisterie illuministiche, ed è sin troppo facile ricordare Benedetto da Norcia, Bernardo di Chiaravalle, Dante Alighieri, Abelardo, Tommaso d’Aquino, Federico II, San Francesco, l’invenzione della bussola, della scrittura musicale, Giotto, Averroè, l’ingegneria e l’architettura di Al Andalùs, il romanico ed il gotico, Chartres e Castel del Monte, o l’economia curtense, il divieto dell’usura del Concilio Laterano per revocare in dubbio, anzi per smentire risolutamente le opinioni dei philosophes sul millennio che ha forgiato l’Europa.

“La luce diurna e razionalista della storia moderna si va spegnendo, il suo astro declina, avanza il crepuscolo e ci avviciniamo alla notte”, profetizza Berdjaev, ed aggiunge con forza che la Modernità è un’impresa che ha fallito, la libertà esiste per pochi eletti. Il motivo di fondo è l’aver spezzato, l’ europeo, i legami col centro spirituale dell’esistenza: da un lato l’esaltazione delle illimitate capacità dell’uomo, dall’altro il riconoscersi su un piano esclusivamente naturale, materiale, essere tra gli esseri, finito, privo della specificità che gli deriva dalla somiglianza divina. Incatenato a forze più grandi di lui, debilitato e reso schiavo dal vaso di Pandora delle forze da lui stesso suscitate, l’uomo ha finito per perdere il nucleo della propria personalità.

Viene la notte, ma essa non è meno meravigliosa del giorno, né meno divina: di notte splendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. La stessa Rivoluzione russa, negazione dello spirito e della dignità umana, è una tappa di un processo di sofferta purificazione verso, appunto, il nuovo medioevo. Periodo di rinascita, di ripresa di coscienza morale e civile, il Medioevo offre al nuovo tempo che verrà una prospettiva di rigenerazione, di rivincita spirituale, di una lotta tra Bene e Male più intensa ed originale, in cui la sconfitta del Bene – la trinità giusto, vero, bello – sarebbe sottomissione definitiva alla religione del Diavolo, nella figura dell’Anticristo.

E davvero anticristici sono i poli del marxismo e del liberismo tecnocratico globalista, la cui intima vicinanza finalistica è oggi sotto gli occhi di chiunque voglia osservare, e non soltanto guardare. Anche in quest’ultima chiave, il contributo di chiarificazione che viene dall’Est è sconcertante, nella figura e nell’opera di Vladimir Solovev alla fine del XIX secolo. Evocata da quel grande e compianto uomo di Chiesa che è stato il cardinale Biffi, la presenza dell’Anticristo dell’Apocalisse di San Giovanni aleggia nella violenza del transumanesimo che programma un nuovo esemplare di uomo tecnologico, ma anche nella riduzione delle religioni occidentali a semplice pacifismo, ecologismo, filantropia, ecumenismo apatico, come nelle notti in cui tutti i gatti appaiono grigi.

L’Anticristo immaginato da Solovev crede nel bene e finanche in Dio, il Dio astratto e distante dei filosofi, si presenta con il volto della benevolenza e persino del benessere, proclama ogni libertà e accetta ogni credenza, ogni culto. In realtà è interessato ad occupare tutto il potere mondano, ed a conquistare il cuore degli uomini ad una vita da animale sapiente, sciatta, senza valori, eterodiretta (da lui). Sembra il ritratto del potere contemporaneo, ed allora un nuovo Medioevo, ovvero una rinnovata tensione morale aperta al trascendente è l’unica via di fuga, l’unica luce. E, come Berdjaev, possiamo anche noi amare la notte, perché le luci, i bagliori che rompono le tenebre, restituiscono speranza e indicano una via.

Un altro russo esule del secolo andato, il poeta simbolista Konstantin Balmont scrive, in una lirica intitolata A lume di luna “quando la luna sfavilla nella notturna foschia/ con la sua falce tenera e lucente,/ la mia anima aspira ad un altro mondo,/ammaliata da lontananze infinite.” L’anima… Il problema è che bisogna avercela un’anima, o almeno lottare per riconquistarla. E’ a questo punto che la luce nella notte, una fiamma davvero incandescente, è quella del pensiero e della vita di Alexsandr Solzhenitzyn.

Solzhenitzyn. Un pensiero urticante.

Un’opera letteraria, la sua, dagli innumerevoli registri letterari ed artistici, di portata metastorica, fondata su un altissimo concetto di verità, permeata da uno struggente senso dell’infinito, ma allo stesso tempo aliena da ogni manicheismo. Paradossalmente, la fortuna e la popolarità dell’autore di Arcipelago Gulag, immensa in Occidente nei lunghi anni delle persecuzioni del regime di Mosca, è progressivamente diminuita dopo il suo esilio in America, quando il grande saggio ha duramente fustigato il sedicente “mondo libero”, ne ha smascherato menzogne e miserie, soprattutto ne ha denunciato l’algido materialismo, il sottile assolutismo, l’ottusa meschinità mercantile.

Solzhenitzyn, ed è questo il valore aggiunto della sua opera, riscopre l’anima come presenza nell’uomo di un nucleo irriducibile ed integrale di umanità, dopo che tutta la cultura moderna si era esercitata a mettere in luce la riducibilità dell’uomo alla sua parte naturale e materiale. Tutto è stato sottratto, all’uomo-massa e resta solo la surrealtà. Una riscoperta dell’anima per via artistica che diviene emozione pura, quando, ad un suo personaggio, fa esclamare: “ Vorrei dare una mano anch’io a portare una staffetta. La luce ancora accesa della nostra anima. E nel XXI secolo ne facciano ciò che vogliono”. O come, nel Primo Cerchio, allorché svolge la seguente riflessione: “A volte sento con chiarezza che in me non tutto sono io. C’è qualcosa di indistruttibile, di altissimo. Un frammento dello Spirito Universale. Lei non lo sente?” No, vecchio russo, il tuo interlocutore di oggi non lo sente più, e ritorna drammatica la sentenza di Berdjaev nel Nuovo Medioevo: C’è una tale mancanza di Dio che l’uomo di oggi non la avverte neppure come mancanza. Gregge calcolante, che percorre un tratturo antico con destinazione ignota, convinto di averlo scelto la sua via in libertà…

Accennavamo anche della scoperta che bene e male sono intrecciati, spesso stanno addirittura nella stessa persona: singolare riconoscimento da parte di un uomo che ha sperimentato persecuzione e carnefici. “Se fosse così semplice! Se da una parte ci fossero uomini neri che tramano malignamente opere nere e bastasse distinguerli dagli altri e distruggerli! Ma la linea che separa il bene dal male attraversa il cuore di ognuno. CI fermiamo stupefatti davanti alla fossa nella quale eravamo lì lì per spingere i nostri avversari: è puro caso se il boia non siamo noi, ma loro. Dal bene al male è un passo solo, dice un proverbio russo. Dunque anche dal male al bene.” Questo breve passo di Arcipelago Gulag sconcerta per la profonda onestà intellettuale, tanto più speciale nel foro interiore di chi ha subito tante prove, ma è anche la riflessione più profondamente religiosa che io abbia letto: anche dal male al bene non c’è che un passo. Ed è per questo che vale la pena battersi, e non abbandonarsi alle conclusioni apocalittiche che pure l’epoca che ci è toccata in sorte suggerisce.

Anche la cultura del niente, sorretta dall’edonismo, dall’insaziabilità libertaria e dall’apparato di consumo può essere superata, ma la luce può venire solo da un moto irriducibile di milioni di anime: infine, gli esseri umani, anche nel settimo cerchio del Gulag, anche nell’artificio dell’abbuffata liberale, hanno riflessi di vita, e, nani sulle spalle di giganti, possono guardare verso l’alto, e vedere.

Solzhenityn, esule estraneo

Il sospetto con cui la figura di Solzhenitzyn è stata guardata in Occidente, il fastidio nei confronti della sua figura si sono manifestati assai presto, quando ancora l’Unione Sovietica era viva e forte, e quell’uomo barbuto venuto dal freddo irritava, perché rivelava da testimone diretto agli americani ed agli europei occidentali che il loro modello, la loro democrazia non era poi tanto migliore del comunismo, soprattutto che nessuna superiorità morale e spirituale stava da “questa” parte del muro. Sempre quel confine sottile, ed interno ad ogni anima, tra bene e male. In più, l’eccesso di fiducia nell’ingegneria sociale, nel determinismo delle costruzioni ideologiche, che ci hanno estirpato la libertà interiore, calpestata all’Est dal bazar del partito, all’ovest dalla fiera del commercio. Emblematica, al riguardo, è stata la pessima ricezione dei grandi discorsi americani di Alexsandr Solzhenitzyn nelle università di Harvard, Stanford, e Vermont.

I liberali occidentali accolsero con delusione ed ostilità gli interventi dello scrittore, poco in linea con il loro “pensiero unico”. Dire loro, ad esempio, che la libertà pura e semplice non è assolutamente in grado di risolvere tutti i problemi dell’esistenza umana, ed anzi può soltanto porne dei nuovi, oppure ribadire con forza che è sbagliato accordare all’uomo una libertà senza freni, così, per il soddisfacimento delle sue passioni, purché monetizzabili dal sistema di mercato, ebbe lo stesso effetto di quel bimbo della fiaba che, unico a dire la verità tra mille ipocriti, rivelò “il re è nudo”.

Ne “Il mondo in frantumi”, c’è una constatazione che gli occidentali non possono proprio sopportare: “Tutti i successi tecnici del tanto celebrato Progresso non sono stati in grado di riscattare la miseria morale nella quale è piombato il XX secolo”, alla quale, aggiungiamo noi, il XXI secolo riesce ad aggiungere nuovi primati verso il basso… Quanto all’America, ed alla sua Costituzione in cui si teorizza il diritto alla “ricerca della felicità”, il vecchio saggio ha parole definitive: “Uno non dovrebbe mai indirizzare le persone verso la felicità, anche perché la felicità è un idolo del mercato. Uno dovrebbe indirizzarli verso l’affetto reciproco. Una bestia che mastica la sua preda può anche essere felice, ma solo gli esseri umani possono provare affetto l’un l’altro”. Animali da preda, gli adepti del mercato, paghi dei loro successi economici come il leone è sazio dopo aver divorato la gazzella.

A Stanford, Solzhenitzyn osservò che il comunismo aveva vinto la battaglia delle parole e dei concetti: “è riuscito contaminare il mondo con la sua idea della relatività del bene e del male, cosicché oggi essa ha un largo seguito anche tra i non comunisti. Negli ambienti progressisti oggi si considera di cattivo gusto servirsi seriamente delle parole bene e male. Il comunismo è riuscito a screditare agli occhi di tutti dei concetti che esso considera ridicoli e sorpassati. Ma a toglierci i concetti di bene e di male che cosa ci resta? Ci abbassiamo ad un’esistenza animale”.

Avrete notto l’insistenza sulla dimensione animale, ontologicamente distinta da quella umana, cui lo scrittore paragona l’umanità comunistizzata quanto quella “rieducata” all’individualismo liberale. Lontani da Dio, lontani dall’uomo, vicini alla dimensione più volgare, non di rado abietta dell’esistenza. Potevano ascoltare, non dico capire, gli americani e gli europei contemporanei?

Un importante discorso, oggi del tutto dimenticato, fu tenuto da S. a Zurigo, alla consegna di un premio conferitogli dai giornalisti italiani nel 1974. In quell’occasione, lo scrittore si riferì alla modernità come all’epoca per la quale l’uomo diventa misura di tutte le cose, e sprofonda in un materialismo attraverso il quale si affonda nell’inquinamento, nel dilagare dei rifiuti e si affonda in mare di spazzatura, che colma fino all’orlo tutte le sfere della nostra esistenza quotidiana. Sin troppo evidente è l’immondizia materiale da cui siamo circondati, ma lo scrittore si riferisce ovviamente anche al pattume spirituale.

“Ci imbottiscono senza sosta di squillanti postulati pretendendoli universali, mentre sono soltanto ideuzze mediocri di chi non riconosce altra responsabilità che travalichi la sfera dell’individuo. La civiltà del frastuono ci ha completamente privati di una vita interiore raccolta, ha trascinato le nostre anime al mercato, quello dei partiti e quello dei commerci”. Inascoltato, anche dagli italiani, nei quali pure sperava, giacché la sensibilità nostra gli sembrava quella più adatta a “trovare quelle forme che rendano più facile il passaggio ad un’orbita di livello più elevato, dove apprendere a rispettare una giusta armonia tra la nostra natura fisica e quella spirituale”. Auspicio clamorosamente deluso nell’Italia di quarant’anni fa, nel pieno dei fumi dell’ubriacatura comunista e con i primi segni dello smarrimento dei valori tradizionali del nostro popolo.

I due più importanti discorsi americani di Solgenitzyn, quello di Stanford del 1976 e quello, successivo, ad Harvard dell’ 8 giugno 1978, sono altrettante frustate all’Occidente di un uomo ormai in grado di valutare, dopo alcuni anni di residenza, sia pure nel montuoso ed appartato Vermont, la verità del libero, liberissimo mondo di qua del muro. A Stanford affrontò prevalentemente il tema della libertà, intuendo che si trattava di libertà “da”, assenza, indifferenza, astensione dal giudizio morale, rinuncia alla responsabilità. Gettò in faccia ai professoroni dell’università ed alla classe dominante americana un giudizio impietoso. “Libertà di restare indifferenti dinanzi ad una libertà lontana, straniera, che sia stata calpestata. Libertà di non difendere neppure la propria libertà: che siano gli altri a rischiare la pelle!”. Sostenne che l’occidente aveva perduto tutto ciò che si designava con una parola molto antica ed oggi dimenticata: onore. Davvero, aveva profeticamente ragione: questo sentimento ancestrale, l’onore, così irriso dagl’illuminati, è forse la perdita più struggente dell’uomo europeo del nostro tempo, tanto che la parola stessa è scomparsa dall’uso, dal lessico familiare, dal linguaggio giornalistico, dalla letteratura. Dunque, è scomparso dal cuore dell’uomo, ma, certamente continua a sussistere, come un fiume carsico, nella coscienza nascosta di alcuni, forse di molti.

Nel concetto di onore c’è la passione per la verità, ed è la verità il filo rosso che lega il celeberrimo, ed ovviamente criticatissimo per la sua  spiazzante crudezza, discorso di Harvard. Il testo è forse la requisitoria più pesante pronunciata da un intellettuale non comunista nei confronti del nostro modello di vita e dell’uomo occidentale medio. Solzhenitzyn pronuncia parole di fuoco, a partire da quel motto, “veritas”, così insincero, che compare nello stemma della prestigiosa università. E, come un pubblico ministero di fronte ad un reo, la sua requisitoria lascia senza fiato. Siete ciechi, voi occidentali, grida alla classe dirigente del Paese più potente del mondo, perché pensate che tutte le vaste regioni del pianeta dovrebbero accettare il vostro sistema politico, civile ed economico. Perseguite, imponete a tutti la democrazia pluralistica – e sappiamo bene quanto poco pluralistica essa si riveli – ed il modo di vita delle vostre comunità. Giudicate tutti sul merito del progresso in quella direzione. Questa incomprensione, questo totalitarismo culturale, intuisce Solzhenitzyn, potrà essere la rovina comune del mondo.

spiazzante crudezza, discorso di Harvard. Il testo è forse la requisitoria più pesante pronunciata da un intellettuale non comunista nei confronti del nostro modello di vita e dell’uomo occidentale medio. Solzhenitzyn pronuncia parole di fuoco, a partire da quel motto, “veritas”, così insincero, che compare nello stemma della prestigiosa università. E, come un pubblico ministero di fronte ad un reo, la sua requisitoria lascia senza fiato. Siete ciechi, voi occidentali, grida alla classe dirigente del Paese più potente del mondo, perché pensate che tutte le vaste regioni del pianeta dovrebbero accettare il vostro sistema politico, civile ed economico. Perseguite, imponete a tutti la democrazia pluralistica – e sappiamo bene quanto poco pluralistica essa si riveli – ed il modo di vita delle vostre comunità. Giudicate tutti sul merito del progresso in quella direzione. Questa incomprensione, questo totalitarismo culturale, intuisce Solzhenitzyn, potrà essere la rovina comune del mondo.

Dire la verità, inoltre, significa prendere atto del tramonto di valori, principi, virtù e modi di vita che avevano improntato un largo tratto della storia europea. Il declino del coraggio, osserva, è la caratteristica più sorprendente che un estraneo può riscontrare in Occidente. Un venir meno particolarmente evidente nei ceti più elevati. Un fenomeno devastante che negli Stati Uniti è stato l’oggetto dell’opera di Christopher Lasch, in particolare della “La ribellione delle élites”, in cui il narcisismo di massa, l’infantilismo e la perdita del senso di responsabilità di chi dovrebbe dirigere la società ed improntarne i comportamenti è sezionato con il microscopio del sociologo. Orrore e impopolarità del principio-coraggio, che diventa vigliaccheria di massa. E’ necessario sottolineare, avverte Solzhenitzyn, che fin dai tempi antichi il declino del coraggio è stato considerato il primo sintomo della fine?

Quanto al benessere, non può essere l’unica meta cui tendere, e soprattutto, la stessa biologia avverte che un elevato livello di benessere abituale non porta vantaggi ad un organismo vivente. Nella vita della società occidentale, il benessere come fine ha cominciato a togliersi la sua pericolosa maschera, ovvero la china dell’indebolimento, prima morale, quindi spirituale, infine fisico. Circa il legalismo procedurale del nostro sistema, l’autore è sbalordito dalla confusione tra ciò che è legale e, quindi accettato, accolto nei codici scritti, e ciò che è legittimo in quanto conforme al bene, al vero, al giusto.

La stessa libertà illimitata, e l’adorazione isterica dei “diritti umani”, lo meravigliano al punto che egli incita a rovesciare i diritti come “obblighi dell’uomo”. Alla libertà distruttiva e irresponsabile, afferma, è stato concesso spazio infinito. Essa inclina la società verso il male per legalismo indifferente – è l’insuperabile limite di tutti i liberalismi – o per una concezione benevola ed irreale dell’uomo, il comandante di questo mondo – nella sarcastica definizione di Solzhenitzyn. Il grande russo, con la sensibilità degli artisti, antivede anche la deriva del pensiero unico in un paragrafo che cito integralmente. “Senza alcuna censura, in Occidente le tendenze ed i pensieri di moda sono scrupolosamente separate da quelle che non sono di moda e, questi, pur senza essere vietati, non hanno possibilità di trovare vita nella stampa, nei libri, o anche di essere in generale considerate. In Occidente gli studiosi sono liberi in senso giuridico, ma sono accerchiati e condizionati da idoli, prevalentemente dettati dalle mode”.

Ma il vero carico da undici, egli lo lancia affermando senza mezzi termini che l’Occidente non è un modello universale, ed anzi rilancia: “un fatto che non può essere contestato è l’indebolimento della personalità umana in Occidente, mentre in oriente è diventata più ferma e più forte. In molti decenni siamo passati attraverso la formazione spirituale, molto in anticipo rispetto all’esperienza occidentale. Contrasti e conflitti spesso mortali, hanno prodotto personalità più forti, più profonde e più interessanti di quelle generate dagli standard del benessere occidentali”.

Rileva altresì la perdita penosa della forza di volontà, che è una debolezza psicologica, in cui le stesse armi diventano un peso e portano alla capitolazione. “Per difendere se stesso, un uomo deve essere anche pronto a morire, non c’è tale disponibilità in una società che ha creato il culto del benessere materiale”. Sembrano concetti trapassati, ma sono quelli di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i popoli. Idee senza parole, le definì Oswald Spengler.

Un altro argomento scottante è quello che Solzhenitzyn utilizza per costruire un parallelo tra marxismo e illuminismo: entrambi hanno una pretesa scientifica, fondata sul primato della ragione umana. Ma questa è la logica dello sviluppo materialistico. Viene da sorridere, allora, pensando ad astrazioni come la ricerca della felicità quando è tanto più vero che la ragione non ha mai asciugato una lacrima, come scrisse un fiero avversario della Rivoluzione francese borghese come Chateaubriand. L’allocuzione di Harvard termina con una richiesta che, a quarant’anni di distanza, suona come un‘ invocazione disperata di fronte al baratro che l’uomo progressista e materiale ha scavato attorno a sé, l’appello ad una fiammata spirituale che sia un’ascensione, un’arrampicata antropologica. “Nessuno ha sulla Terra ha un altro modo a sinistra o a destra, ma soltanto verso l’alto”.

Una visione verticale, destinata a donne e uomini diversi da quelli che forgia il supermercato e che pretende il potere pervasivo e fintamente permissivo che ci domina, ci sorveglia, ci estirpa il di più, l’eccedente, il profondo, quello che ci fa esseri umani e non bruti, tubi digerenti o organi sessuali.

La nuova Russia, nel bene e nel male

La fortuna di Solzhenitzyn, dopo il trionfale ritorno in patria, con un lungo viaggio dell’anima da Vladivostock a San Pietroburgo è andata declinando nell’era oscura degli ultimi anni del Novecento e dei primissimi del nuovo secolo, quando la Russia sembrava voler assumere in gran fretta i peggiori vizi e le più spregevoli regole economiche dell’Occidente, sino ad una forte ripresa che è tuttora in corso e che, speriamo, arrivi in Europa. In una intervista ad un giornale tedesco, un Solzhenizyn ormai prossimo alla morte, attribuiva nel 2007 a Vladimir Putin il merito di una graduale ripresa della Russia, dopo aver ereditato una nazione impaurita e saccheggiata, con un popolo impoverito e disorientato. Espresse anche la sua preferenza per un regime di cauto federalismo con un forte centro, simile in fondo ad alcune idee dei “narodniki” russi, i populisti di fine ottocento.

Nell’ultimo intervento della sua lunga vita – morì novantenne il 3 agosto 2008 – dalle colonne del giornale Izvestija, attaccò la russofobia dei dirigenti ucraini, oggi alimentata dagli USA e dai loro servi sciocchi, tra i quali il nostro governo, per una guerra dagli sbocchi imprevedibili, di cui smascherò una menzogna, quella relativa alle ragioni dell’”holodomor”. Holodomor è un’ espressione ucraina che significa morte per fame, e definisce la tragedia di milioni di contadini ucraini – i kulaki – uccisi dall’inedia, dalle carestie provocate e sfruttate da Stalin per sradicare la proprietà privata della terra.

Quella immane tragedia, che ha inghiottito da tre a sei milioni di sventurati negli anni tra il 1927 ed i primi anni trenta, poco ricordata o addirittura ignota in Europa forse perché non riguarda un popolo ricco di banche e di finanza, non fu provocata dalla nazione russa, ma dalla follia ideologica, scientifica e razionale del comunismo internazionalista, ed è oggi il fomite dell’odio tra due popoli fratelli, la cui storia è comune e che sono divisi principalmente da interessi stranieri.

Un’ultima notazione riguarda il cinema, forse l’arte che più di tutte incarna la modernità e ne racconta la fisionomia, per ricordare un’altra figura illuminante della cultura russa, Andrej Tarkovsky, il grande regista morto esule nel 1986 a poco più di cinquant’anni, dimenticato dalla macchina dell’intrattenimento occidentale. La sua ultima opera, “Sacrificatio”, è stata presentata al mondo nella sorpresa e nella stizza generale. Il regista spiegò di voler mostrare, attraverso il protagonista Alexsandr, l’immagine drammatica, tragica dell’anima dell’uomo moderno, concludendo che per salvare l’umanità occorre strappare la maschera al mondo contemporaneo. Vasto programma, così russo…

Un’ultima notazione riguarda il cinema, forse l’arte che più di tutte incarna la modernità e ne racconta la fisionomia, per ricordare un’altra figura illuminante della cultura russa, Andrej Tarkovsky, il grande regista morto esule nel 1986 a poco più di cinquant’anni, dimenticato dalla macchina dell’intrattenimento occidentale. La sua ultima opera, “Sacrificatio”, è stata presentata al mondo nella sorpresa e nella stizza generale. Il regista spiegò di voler mostrare, attraverso il protagonista Alexsandr, l’immagine drammatica, tragica dell’anima dell’uomo moderno, concludendo che per salvare l’umanità occorre strappare la maschera al mondo contemporaneo. Vasto programma, così russo…

Un merito dei popoli dell’Europa orientale è quello di aver assunto su di sé, riconosciuto ed in larga misura elaborato il fardello tragico del XX secolo. La continuità della storia della nazione russa e delle altre popolazioni slave, risiede nel duro esercizio della memoria, nell’accettazione del peso del settantennio sovietico, che è comunque stato anche il tempo di un impero immenso, di una guerra vittoriosa, la “grande guerra patriottica”, la chiamano, con venti milioni di morti e l’appello dello stesso Stalin alla “santa madre Russia”.

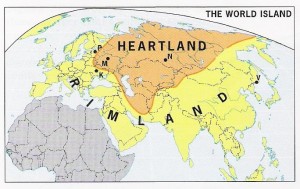

Nel presente, l’orientamento prevalente è l’euroasiatismo, una teoria geopolitica che ricolloca la Russia al centro di un immenso spazio che l’inventore della geopolitica, Halford Mackinder, denominò Heartland, il cuore della Terra. Tale posizionamento, provocato in larga parte dell’assurda politica antirussa delle cancellerie europee, sotto la spinta dei padroni d’oltre atlantico, sembra contraddire una tendenza verso occidente intrapresa nel Settecento dallo zar Pietro il Grande, simboleggiata dalla fondazione di San Pietroburgo e dalla sua scintillante architettura opera dei grandi maestri italiani, ma è in realtà un elemento permanente delle oscillazioni del pendolo russo tra l’Europa e gli spazi sterminati dell’Est. Ne è interprete un intellettuale di grande influenza, Alexsandr Dugin, fautore anche di un cristianesimo ortodosso in linea con la storia millenaria, un forte patriottismo comunitario, unito ad un antioccidentalismo di matrice culturale.

L’esponente politico cui fa riferimento storico la nuova Russa è Piotr Stolypin, ministro dello Zar Nicola II, autore di una vasta riforma agraria garantita dal tesoro statale volta a trasformare milioni di braccianti in proprietari, ispiratore di una prima industrializzazione del gigantesco impero, sostenitore del sistema dello zemstvo, sorta di governatorato locale che decentrava il potere imperiale, inviso alla finanza ed ai percettori delle rendite fondiarie, quanto ai rivoluzionari di sinistra, uno dei quali, russo di origine ebraica, lo uccise in un teatro nel 1911.

Il canto dell’odierna schiera di Igor, in sostanza, non sa che farsene, anzi aborre, lo straziante antiumanesimo dell’ultimo Occidente, quello delle leggi contro natura, della tecnica padrona asservita ai padroni, della cultura dei mercanti elevata a religione secolare, come e più del comunismo, che aveva, almeno, una sua fosca carica liberatoria.

Noi, dopo il tramonto

L’Occidente contro cui si erge la luce dell’Est – se luce sarà – è, infine quello delineato da Francis Fukuyama, il teorico nippo americano della “fine della storia”. Sentite questo brano del maestrino dalla penna intinta nell’oro dei mercanti:

“L’epoca aperta dalla rivoluzione francese ha visto fiorire diverse dottrine che si prefiggevano di superare i limiti della natura umana creando un nuovo tipo di uomo che non fosse sottoposto ai limiti ed ai pregiudizi del passato. Lo scacco di alcune esperienze ha avallato un nuovo ordine liberale fondato sul mercato, sancito da verità manifeste dipendenti dalla Natura (maiuscola) e dal suo dio (minuscolo)”. Verità manifeste, avete letto bene, e naturali… Continua, lo Zarathustra dagli occhi a mandorla, asserendo che “l’apertura delle scienze naturali contemporanee ci autorizza a supporre che entro due generazioni la biotecnologia ci darà gli strumenti atti a realizzare ciò che non è riuscita a fare l’ingegneria sociale. A quel punto la storia umana sarà definitivamente conclusa perché avremo abolito gli esseri umani in quanto tali. Allora, avrà inizio una nuova storia, al di là dell’umano”.

Tombola! Il fatto è che sta andando davvero così; allora, o vogliamo finire come polli di batteria, concepiti in uteri artificiali o in affitto, per l’azione di una siringa, come bovini o suini da prosciutto, per poi vivere da consumatori disciplinati acquirenti a credito di merci in genere inutili, già svalutate nella successiva ondata commerciale, per poi morire silenziosamente per eutanasia appena malati per non ingombrare lorsignori e non caricare di spese previdenza ed assicurazioni, o preferiamo rimanere quel che siamo sempre stati: uomini e donne, anima e corpo, bene e male.

Nietzsche esortava a diventare ciò che si è. Meglio con Dostojevskji e con Solzhenitzyn che con il dottor Stranamore… Meglio tornare all’etica del viaggiatore, l’ “homo viator” di sempre con una direzione ed una meta, che chiudersi nell’etica del viandante, anzi del turista in braghette e ciabatte Birkenstock.

Il turista insegue inesausto la “novità” del tempo, dove l’estensione smisurata del potere ha eroso le prestazioni del dovere su cui la morale ha costituito se stessa. Egli percorre una via prefissata dall’operatore turistico, aderendo di volta in volta al paesaggio che incontra. Per lui non ci sono luoghi di transito verso Itaca, che fa di ogni terra una tappa sulla via del ritorno. Senza Itaca c’è una compulsiva ripresa del viaggio, ma si gira in una gabbia, sempre più veloci, senza punti di arrivo che non siano occasionali ed indifferenti. Camere d’albergo, sale d’aspetto, e neppure conosce o immagina quale sarà il prossimo paesaggio occasionale che vedrà, che è poi il mondo rielaborato dalla tecnica, dalla ragione strumentale, dall’interesse dei potenti.

Niente più alto o basso, fuori e dentro, un grande cerchio senza ordine o finalità, che si offre come grande macchina indagabile, estranea a qualunque legge morale. Forse il dramma del nostro tempo è proprio questo: aver sostituito ad una vecchia morale stanca, prima un’immoralità evidente, e poi, forse definitivamente, la più dolorosa, silenziosa, amoralità. Neppure più il male, ma ciò che va al di là e al fuori del bene e del male.

“Mehr licht”, più luce, sembra abbia sussurrato morendo uno dei più grandi europei della storia, Johann Wolfgang Goethe. Almeno un po’ di luce, supplichiamo noi, quasi due secoli dopo. Noi non vogliamo essere come l’avida possidente Korobocka di Gogol, che dopo aver venduto le sue anime morte a Cicikov, corre al mercato a chiederne il prezzo, timorosa di averci rimesso.

Noi vorremmo rimanere, o tornare, nel territorio dell’umanità, e credere, come il Solzhenitzyn dei “Racconti minimi” che “Gli uomini sono sempre stati venali e spesso malvagi. Ma quando si spandevano i rintocchi della sera, diffondendosi sul villaggio, sui campi, sul bosco, ricordavano che bisognava lasciare le meschine cure della terra, dare tempo e mente all’eterno. Questi rintocchi, che soltanto una vecchia canzone oggi ci tramanda, impedivano agli uomini di abbandonarsi sulle quattro zampe. In queste pietre, in questi campanili, i nostri avi hanno messo il meglio di se stessi, tutta la loro concezione della vita”.

Tornando a quel mondo, innalzandoci verso l’alto, forse potremo ricordare con asciutta commozione le parole di Sonja nella scena finale di Zio Vanja, il grande capolavoro teatrale di Anton Cechov.

Tornando a quel mondo, innalzandoci verso l’alto, forse potremo ricordare con asciutta commozione le parole di Sonja nella scena finale di Zio Vanja, il grande capolavoro teatrale di Anton Cechov.

“Zio Vanja, vivremo. Vivremo una lunga serie di giorni, di lente serate: sopporteremo pazientemente le prove che il destino ci manderà; lavoreremo per gli altri adesso e nella vecchiaia, senza riposo, e quando arriverà anche per noi la nostra ora, moriremo umilmente, diremo che abbiamo pianto, che abbiamo sofferto, che la sorte è stata amara per noi, e Dio avrà pietà di noi, io e te, guarderemo alle nostre disgrazie di ora con tenerezza, con un sorriso… e riposeremo. Riposeremo “.

E’ il destino comune, ma, almeno noi, dopo aver lottato, dopo aver creduto e dopo avere lasciato traccia del nostro passaggio.