“Oportet igitur Cesarem fore iustitie patrem et filium, dominum et ministrum: patrem et dominum in edendo iustitiam et editam conservando, sic et in venerando iustitiam sit filius et in ipsius copiam ministrando minister”.

Così dispone il Liber Augustalis. Il Cesare è al contempo padre e figlio della Giustizia: padre e signore nel crearla per il tramite plastico delle leggi e nel conservarla; figlio e ministro nella venerazione e nell’amministrazione della stessa. Immagine potente e onnicomprensiva come poche, resa in un Latino puro, essenziale, “cesareo” per l’appunto. Chi è l’Imperatore, nella visione politico-sacrale dell’ultimo grande Imperatore romano che la storia ricordi? Lo Staufen incarnò la sintesi mirabile di quel Ghibellinismo sacro particolarmente caro, fra gli altri, ad Evola, in cui mondo romano e mondo germanico saldano rettamente i propri destini in una dextrarum iunctio ideale.

A ben vedere Federico II, stupore del mondo e fanciullo di Apulia, fu un uomo del suo tempo contro il suo tempo. Non sappiamo se, nel forgiare questa definizione, sia lecito parlare anche a nome dell’Autore di questo piccolo ma aureo libro; certo, a seguito della sua lettura chi scrive è tentato dal ritrarne tale immagine. A nostra discolpa diremo che una figura tanto complessa, giocoforza, non può che essere tratteggiata per schizzi e quasi alla maniera impressionista.

Il nipote del Barbarossa fu una sconfinata forgia umana. Nel crogiuolo della propria anima (quell’anima della cui sopravvivenza post mortem, nella sua profonda inquietudine, sempre cercò le prove) volle e seppe plasmare una concezione del potere politico tanto più nuova in quanto antica: l’idea romana di auctoritas e imperium. In tempi (1) in cui il Papato, secondo i consueti costumi di liberalità misura e raziocinio, si arrogava il diritto di porsi come unica autorità a un tempo spirituale e civile depotenziando la funzione imperiale, si erse come argine alla deriva l’Imperatore nato un giorno dopo Cristo in una città, Jesi, che già nel nome sembrava recare un omen: naturalmente, volendo generalizzare e leggere il Sacro con le lenti della religione allora (e a tutt’oggi, sia pure in forma annacquata) dominante. Ma non è una questione di forme, quanto more solito di essenza.

Ed in tal senso la lettura del saggio di Guzzo è stata accompagnata da una domanda costante: che cosa intese risvegliare lo Staufen, di cosa volle tentare ad ogni costo una messa a terra sul piano storico?

Una disamina anche superficiale della sua vita mette in luce, ineludibile, l’anelito rivoluzionario (in senso etimologico) al ripristino integrale della funzione imperiale, compressa dalle stolte pretese del vicario di Pietro assecondate, prima di lui, da sovrani immemori di se stessi, di ciò che avevano il dovere di essere e di ciò che erano tenuti a incarnare. Unto col solo olio dei catecumeni (e non con il crisma, a differenza di altri suoi predecessori), volle porre da sé la corona sul proprio capo, con ciò marcando sin da subito l’assoluta alterità e indipendenza dalla tiara. In lui, nessuna dicotomia e nessuna discendenza davidica: con Federico II la sacra persona dell’Imperatore cessa di fregiarsi del titolo di rex et sacerdos, non è più a Deo coronato perché l’imperium e l’auctoritas scorrono nelle sue vene e l’incoronazione papale (che nel caso specifico non ha neanche avuto luogo) viene umiliata, ridimensionata al rango di mera formalità e riconoscimento, quasi obtorto collo, di un dato di fatto. Secoli dopo, nel cingersi il capo della Corona Ferrea con le proprie mani, Napoleone volle fare qualcosa di simile; ma premesse ed esiti furono molto diversi e dovrebbero tenerlo sempre a mente quanti confondono le due Aquile del potere imperiale e del cesaropapismo.

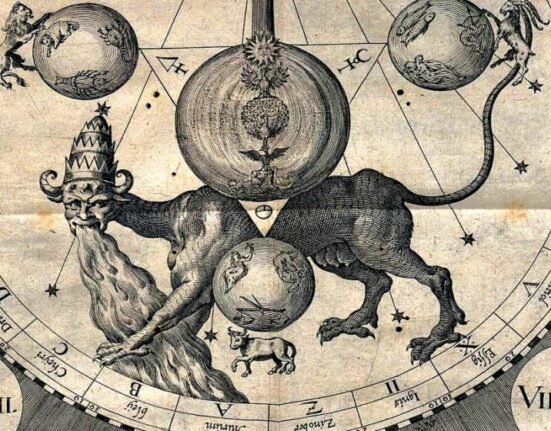

Cambia, con il paradigma, tutto l’apparato iconografico, il formulario ufficiale; muta le piume persino il vessillo dell’Impero, su cui ora campeggia l’Aquila, lo stesso rapace che condusse per le vie del mondo le legioni di Giove Ottimo Massimo. Il modello è chiaro e indiscutibile: Roma. Il Principato in primo luogo, ma non senza potenti richiami ai secoli repubblicani (2). E la dignità del rex et imperator, vera lex animata in terris, discende dai Quiriti, come manifestato a chiare lettere dal Liber Augustalis: “Non sine grandi consilio et deliberatione perpensa condendae legis ius et imperium in romanum principem lege regia trastulere Quirites”.

Nell’iconografia ufficiale, a partire dal 1231 lo Staufen si fa ritrarre nelle vesti dell’imperator romano (3). Non un Cristo al suo fianco o sul suo capo, non una Vergine: l’Imperatore è solo, regit orbem con l’autorità che gli è connaturata per diritto divino e per stirpe. Lo accompagnano, al massimo, le ipostasi dei ministri e dei giudici, come quella istoriata sulla Porta di Capua o in Neapolitano Palatio di cui parla Francesco Pipino nel suo Chronicon (XIV sec. e.v.). E’ un’idea nuovissima, dicevamo sopra, quella di cui si fa garante e vessillifero il grande e pluriscomunicato Svevo: nuova perché negletta, abbandonata in qualche anfratto della coscienza europea, talmente dimentica di sé da accettare come bestia mansueta il giogo dei Gregorio VII e degli Innocenzo III di turno – ma in realtà antica o forse, più propriamente, arcaica.

E, vera costante di ciò che è arcaico, fu tutta un segno la sua vita: dalla nascita quasi miracolosa (la madre, all’atto del concepimento, aveva circa quarant’anni) fino alla morte, accompagnata da un terremoto e da una cometa ed avvenuta sub flore, come vaticinato e inutilmente scongiurato dallo Stupore del mondo, che cercava di aggirare e sorprendere persino i propri Fati. Dopo il trapasso, era nell’ordine delle cose che un così grande princeps conoscesse l’assimilazione all’astro luminoso dei Cesari: “sol novus est ortus”, come scriverà Orfino da Lodi (citato da Guzzo a p. 52 del testo).

Nell’arco della sua esistenza, ricca di sfaccettature come quella di ogni uomo degno di questo nome, ricercò fondamentalmente due cose: un modo degno per vivere attraverso la messa a terra dell’Idea, ed uno ancor più degno di prolungare la vita dopo la morte. Scrive Guzzo con riguardo al clima di rinnovati studi in cui si distinguevano le figure più auree di quei tempi: “La scienza e la filosofia rappresentavano infatti le coniugazioni vitalizzanti di un meccanismo di indagine del sovrasensibile, che eludeva le suggestioni della mistica cristiana, per tentare nuovi approcci alle domande ataviche dell’uomo” (p. 35). E questo non fa certo di lui, come si suol dire, un moderno. Tutt’altro.

Il problema dell’anima lo assillò dalla culla alla tomba. Uno dei meriti dell’Autore risiede nell’aver voluto lanciarsi nel tentativo di illuminare alcuni angoli ombrosi della spigolosa personalità del Nostro, soffermandosi in particolare sulla sua visione delle cose dello Spirito. Era un uomo religioso, Federico, era un uomo spirituale? Di certo l’anelito non mancava, anzi: “Per quanto talora dissacratorio ed irridente nei confronti dei dogmi della fede, Federico mostrava tutto il suo bifrontismo spirituale, nel momento in cui manifestava interesse circa la possibilità di una sopravvivenza dell’anima alla dissoluzione del corpo” (pp. 35-36).

Ricercò sempre risposte (ma forse non fu sempre in grado di porre le giuste domande, come con ‘retrogusto’ arturiano sembra evidenziare l’episodio dell’ambasciata del Prete Gianni riportato alle pp. 38-39), per il tramite della ragione, della scienza, ma anche con la leva della magia e dell’astrologia. Personalità tra le più consultate dall’Imperatore fu, non a caso, quel Michele Scoto “che veramente / de le magiche frode seppe ‘l gioco” (Inferno, XX, vv. 115-117). La filosofia lo accompagnò lungo tutta la parabola della sua vicenda esistenziale e volle, da uomo libero, chiedere lumi sulla natura e il destino dell’anima anche a quei mondi islamico ed ebraico, la cui sapienza imparò ad apprezzare e rispettare. Lasciò forse anche un glifo di pietra a testimonianza dello slancio verticale che lo animava, ma è un’altra storia e fin troppo dibattuta perché possiamo sentirci in diritto di versare senza imbarazzo altro inchiostro.

A chiusura di questo contributo, dunque, preme solo rimarcare l’utilità, oltreché l’indiscussa bellezza, di studi come quello ivi esaminato, di cui si caldeggia senz’altro l’approccio al lettore e, all’Autore, l’approfondimento a mezzo di future pubblicazioni.

Con un ulteriore suggerimento, del tutto spassionato. Quando ci rechiamo a Panormus, in solitaria e composta celebrazione del Mito incarnato in un uomo sepolto in un sarcofago di porfido porporino – ma il cui spirito, come quello di Artù, attende nel cuore dell’Etna alla testa di un esercito di cinquemila uomini – ricordiamolo sempre: ricordiamo (è una memoria cardiaca, questa, non un mero sforzo cerebrale) che stiamo onorando l’ultimo Imperatore romano.

Note:

1- I cosiddetti “secoli bui”, che tali furono (ed è ora di dirlo una volta per tutte) solo per certi aspetti, al contrario spandendo luce sull’Europa sotto molti altri profili;

2- Cfr. S. Consolato, Dell’Elmo di Scipio. Risorgimento, storia d’Italia e memoria di Roma (flower-ed 2012), p. 41: “Nella sua epistola ai Romani del 1236 l’imperatore è esplicito nel dichiarare la sua volontà di restaurare un Senato di «patres conscripti», l’antico «populus» dei «Quiriti», i «fasci littori dei consoli»: nei suoi predecessori non vi è nulla di simile”. In tale epistola Roma è definita “nostri caput et auctrix imperii”;

3- M. Vagnoni, Lex animata in terris. Sulla sacralità di Federico II di Svevia, in Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali, E-Review semestrale dell’Officina di Studi Medievali, nº 5 (gennaio-giugno 2009), pp. 101-118 (citato nel testo).

I.R.

Cristian Guzzo, Federico II. Storia e metafisica storica di un messia ghibellino tra spiritualità e politica, Edit@ 2014, pp. 64.