Cordoba non è semplicemente una città del sud della Spagna, esotica e mediterranea nel contempo, ma rappresenta un fulgido esempio di incontro di culture diverse, dove passato e presente coesistono nei colori chiari e vivaci dell’azzurro e del giallo-oro. La città si trov

a nella splendida comunità autonoma dell’Andalusia, sulle rive del fiume Guadalquivir non lontano dalla Sierra Morena, contando una popolazione attuale di circa 330.000 abitanti. La storia di Cordoba si perde nella notte dei tempi: alcuni reperti archeologici ricollegano i suoi primi insediamenti all’epoca del paleolitico, costituendo, con ragionevole probabilità, grazie alla vicinanza di giacimenti di rame, di piombo e di argento, un’importante zona di scambi favorita dalla grande arteria fluviale. Si ritiene che nell’età del bronzo e del ferro Cordoba fosse una sorta di “capitale politica” della Spagna del sud, il luogo cioè dove i capi delle varie tribù si riunivano per prendere le decisioni più importanti (1). Tuttavia, le prime notizie storiche accertate su Cordoba sono ricondotte all’epoca cartaginese, quando gli abitanti della città aiutarono Annibale nella spedizione contro Roma. Nel 206 a.C. fu conquistata dai Romani e qualche decennio dopo il pretore Marco Claudio Marcello ne ridisegnò la struttura, secondo gli ideali urbanistici romani, rendendola capitale della Hispania Ulterior con il nome di Corduba. Il significato etimologico del nome della città è molto controverso. Il nome attribuito dopo la conquista dei Romani è ritenuto avente un’origine più antica. Si fa riferimento ad alcuni insediamenti fenici, ipotizzando, pertanto, una derivazione semitica del toponimo, come “Qorteba” che vuol dire “mulino dell’olio” oppure, secondo altri, “Quartuba” che si può tradurre in “buona città”. Non mancano opinioni che, evidenziando come il suffisso “uba” sia ampiamente diffuso nella penisola iberica preromana con il significato di fiume, scorgono nell’espressione “Qart-Oba” la “città del fiume” (2).

a nella splendida comunità autonoma dell’Andalusia, sulle rive del fiume Guadalquivir non lontano dalla Sierra Morena, contando una popolazione attuale di circa 330.000 abitanti. La storia di Cordoba si perde nella notte dei tempi: alcuni reperti archeologici ricollegano i suoi primi insediamenti all’epoca del paleolitico, costituendo, con ragionevole probabilità, grazie alla vicinanza di giacimenti di rame, di piombo e di argento, un’importante zona di scambi favorita dalla grande arteria fluviale. Si ritiene che nell’età del bronzo e del ferro Cordoba fosse una sorta di “capitale politica” della Spagna del sud, il luogo cioè dove i capi delle varie tribù si riunivano per prendere le decisioni più importanti (1). Tuttavia, le prime notizie storiche accertate su Cordoba sono ricondotte all’epoca cartaginese, quando gli abitanti della città aiutarono Annibale nella spedizione contro Roma. Nel 206 a.C. fu conquistata dai Romani e qualche decennio dopo il pretore Marco Claudio Marcello ne ridisegnò la struttura, secondo gli ideali urbanistici romani, rendendola capitale della Hispania Ulterior con il nome di Corduba. Il significato etimologico del nome della città è molto controverso. Il nome attribuito dopo la conquista dei Romani è ritenuto avente un’origine più antica. Si fa riferimento ad alcuni insediamenti fenici, ipotizzando, pertanto, una derivazione semitica del toponimo, come “Qorteba” che vuol dire “mulino dell’olio” oppure, secondo altri, “Quartuba” che si può tradurre in “buona città”. Non mancano opinioni che, evidenziando come il suffisso “uba” sia ampiamente diffuso nella penisola iberica preromana con il significato di fiume, scorgono nell’espressione “Qart-Oba” la “città del fiume” (2).

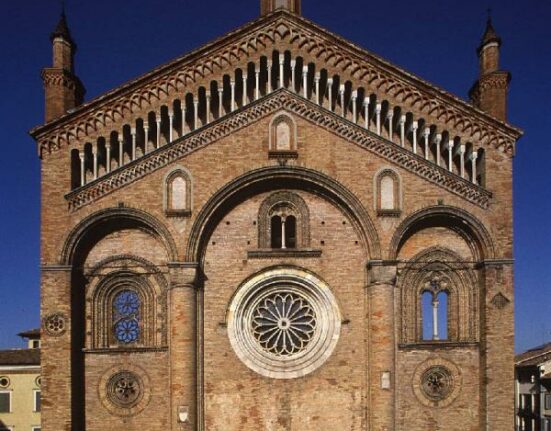

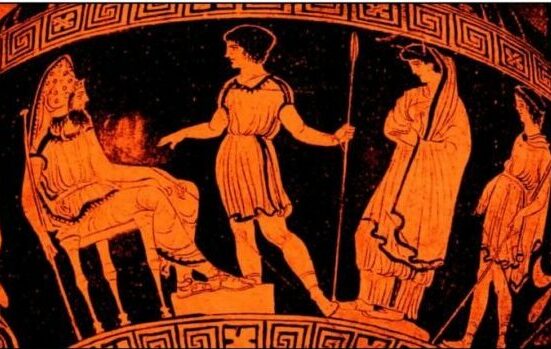

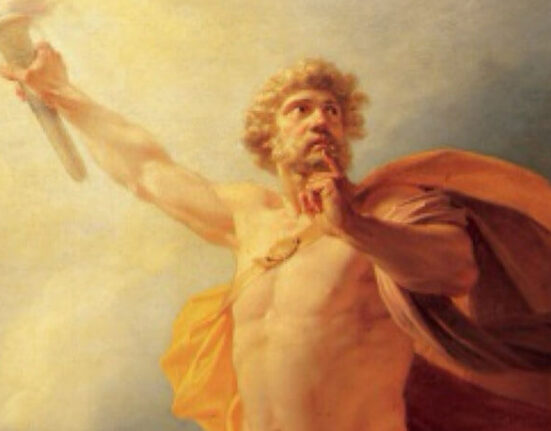

Nei secoli successivi il prestigio e la vivacità culturale di Cordoba si accrebbero in maniera esponenziale, fino ad essere insignita del titolo di “Colonia Patrizia”, grazie anche a strategiche unioni tra famiglie nobili del luogo con patrizi dell’Urbe. Cordoba visse un momento tragico nel 45 a.C., durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, in quanto parteggiando per quest’ultimo, dovette subire l’assedio e la conquista di Caio Giulio Cesare. Dopo altri secoli di prosperità, bisogna sottolineare come Cordoba non abbia subito le invasioni barbariche nello stesso periodo delle altre città della Spagna, rimanendo romana, sotto però il controllo di Bisanzio, capitale dell’impero romano d’oriente, fino alla fine del VI secolo, quando fu conquistata dall’ultimo invasore visigoto, convertitosi all’arianesimo, Leovigildo (3). Nonostante la dominazione dei Visigoti (4), la città rimase monumentale e ben fornita di fortificazioni, di cenobi, di chiese e di monasteri, tra cui spiccava la bella cattedrale dedicata a San Vincenzo di Zaragoza. Gli Arabi entrarono a Cordoba nel 756 d.C., sconfiggendo l’ultimo re dei Visigoti, Rodrigo e aprendo circa un cinquantennio di dominazione da parte dell’impero arabo di Damasco. Successivamente, un insigne membro della dinastia degli Omayyadi (5), Abd al-Rahman b. Mu’awiya, scampato ad una strage interna, fondò il califfato di Cordoba, un regno che durerà circa 250 anni e che raggiungerà il massimo dello splendore nel terzo decennio del X secolo, con il sovrano Abd al-Rahman III che renderà la città spagnola una delle più importanti e grandi capitali del suo tempo. Alla fine del X secolo Cordoba contava circa un milione di abitanti, una cifra impressionante se paragonata alla popolazione degli altri grandi centri europei. In quel periodo diventò il centro di una delle culture più sofisticate e sviluppate drl tempo, divenendo la città più popolosa d’Europa e tra le più grandi del mondo (6). Cordoba si impose come la meta più ambita di filosofi, scienziati ed astronomi, nonché famosa per i palazzi dedicati al piacere, come i circa 600 Bagni Arabi e gli Harem della nobiltà. Il califfo Al-Hakam ibn Abd al-Rahman, alla metà del nono secolo, fondò una biblioteca che conteneva più di 400.000 volumi. Il califfo si distinse anche per la sua passione per la filosofia e per la dotta traduzione di libri dal greco antico in lingua araba. Tra gli studiosi più celebri, è d’obbligo citare Averroè che tradusse le opere di Aristotele e la storia dell’ebraismo, nonché Mosè Mamonide (7), i cui studi servirono come base a Tommaso d’Aquino per legare l’antica filosofia aristotelica al pensiero teologico cristiano. Non bisogna dimenticare che in Occidente le prime opere classiche arrivarono proprio grazie alle traduzioni in lingua araba degli originali in greco antico e dall’arabo tradotte, poi, in lingua latina. Soltanto a Firenze, all’inizio del quattordicesimo secolo, si cominciò a tradurre direttamente i capolavori della cultura classica dal greco al latino: nei primi secoli del Medioevo l’idioma ellenico era quasi sconosciuto nell’Europa occidentale. Cordoba, splendida ed ammirata città, chiamò a raccolta i più profondi pensatori dell’epoca che brillavano per le loro conoscenze nei campi della medicina, della matematica e dell’astronomia. Di grande pregio era anche l’economia del califfato che si fondava su un’energica capacità imprenditoriale e commerciale, potendo contare anche su alcune forme raffinate e suggestive di artigianato, nonché sulla più moderna e fiorente agricoltura europea, con sistemi che saranno imitati nelle altre zone geografiche del continente nei secoli seguenti. La moneta d’oro di Cordova diventò simbolo di opulenza e di prosperità, assumendo il ruolo di moneta di scambio preferita nelle transazioni commerciali, grazie all’estesa rete di collegamento finanziaria dei mercanti e dei banchieri arabi. Le modalità del conio della moneta di Cordova influenzeranno la moneta dell’impero Carolingio (8).

servirono come base a Tommaso d’Aquino per legare l’antica filosofia aristotelica al pensiero teologico cristiano. Non bisogna dimenticare che in Occidente le prime opere classiche arrivarono proprio grazie alle traduzioni in lingua araba degli originali in greco antico e dall’arabo tradotte, poi, in lingua latina. Soltanto a Firenze, all’inizio del quattordicesimo secolo, si cominciò a tradurre direttamente i capolavori della cultura classica dal greco al latino: nei primi secoli del Medioevo l’idioma ellenico era quasi sconosciuto nell’Europa occidentale. Cordoba, splendida ed ammirata città, chiamò a raccolta i più profondi pensatori dell’epoca che brillavano per le loro conoscenze nei campi della medicina, della matematica e dell’astronomia. Di grande pregio era anche l’economia del califfato che si fondava su un’energica capacità imprenditoriale e commerciale, potendo contare anche su alcune forme raffinate e suggestive di artigianato, nonché sulla più moderna e fiorente agricoltura europea, con sistemi che saranno imitati nelle altre zone geografiche del continente nei secoli seguenti. La moneta d’oro di Cordova diventò simbolo di opulenza e di prosperità, assumendo il ruolo di moneta di scambio preferita nelle transazioni commerciali, grazie all’estesa rete di collegamento finanziaria dei mercanti e dei banchieri arabi. Le modalità del conio della moneta di Cordova influenzeranno la moneta dell’impero Carolingio (8).

La già menzionata e leggendaria biblioteca di Cordoba merita una descrizione particolare. Il luogo nasconde molti misteri ed affonda le sue radici in un lontano passato. Come si è detto in precedenza, contava più di 400.000 volumi, tra cui erano numerosi gli scritti scientifici della Grecia antica tradotti in arabo. Molte erano le opere di Aristotele, di Galeno, di Tolomeo e di altri importanti esponenti della cultura classica, impreziositi dai dotti commentari di Averroè e di Avicenna, nonché di altri “maestri” provenienti da Damasco, Baghdad, dal Cairo e da Alessandria d’Egitto. E la biblioteca di Cordoba, in un certo senso, assunse la stessa ecumenica importanza di quella di Alessandria, distrutta in circostanze misteriose alcuni secoli prima. Un tale pozzo di cultura, tuttavia, non ebbe vita facile, perchè pochi decenni dopo la

sua fondazione, il califfo al-Mansur, per motivi di opportunità politica, decise di censurare tutti i tomi considerati in contrasto con la religione islamica. Si tramanda che alcuni testi furono bruciati, mentre altri furono gettati nei pozzi del palazzo, ricoperti sotto cumuli di pietre e di terreno. Dopo lo slancio iniziale, illuminato ed illuminante, la dottrina islamica iniziava a presentare alcune forme di estremismo, a causa di rivalità e di strumentalizzazioni da parte del potere politico. La successiva invasione berbera e la conseguente rovina del califfato resero ancora più esigua la collezione dei preziosi testi, ma alcuni manoscritti furono salvati e portati lontano da Cordoba, di cui gran parte arrivò a Toledo. Da qui si diffusero nell’intero Occidente cristiano, grazie all’intermediazione della famosa scuola di traduzione fondata dal re Alfonso X (9).

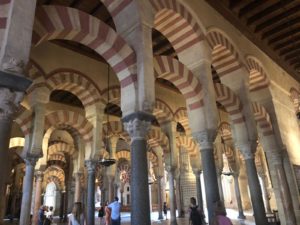

L’edificio più rappresentativo della città di Cordoba è senza dubbio la Moschea-Cattedrale, uno dei monumenti più singolari al mondo, testimonianza millenaria dell’alleanza tra arte e fede, patrimonio mondiale dell’umanità a cura dell’UNESCO dal 1984. Si tratta di un vastissimo comprensorio basato sui principi dell’architettura islamica, con echi ellenistici, romani e bizantini, uniti a quelli dell’arte della cristiana in una delle sue più suggestive versioni. La Moschea-Cattedrale mostra l’importanza della sua storia che, avendo origine da una basilica visigota, raggiunge il suo massimo splendore nel periodo califfale, raggiungendo le più alte note del Gotico, del Rinascimento e del Barocco con i successivi adattamenti cristiani (10). Quando sono entrato in questo fiabesco luogo di culto, la prima impressione è stata quella di smarrimento, come se la mente non fosse riuscita subito a distinguere ciò che gli occhi stavano osservando. Non sembra di contemplare semplicemente un affascinante luogo del passato, uno dei tanti Musei che conserva le vestigia di antiche civiltà, ma la sensazione è quella di introdursi nello stesso cuore del mondo, uno dei suoi luoghi più significativi dal punto di vista spirituale ed esoterico. L’aria di spiritualità che si respira all’interno del comprensorio evoca una luce divina che trascende l’uomo e la stessa fede islamica o cristiana, perchè si impone come edificio “vivo” che ci parla attraverso le sue opere d’arte, i suoi rilievi finemente lavorati, i suoi mosaici geometrici policromi e l’eleganza dei suoi numerosissimi archi bicolori (11).

Lo spazio originario, come già si è avuto modo di accennare, ospitava un complesso di edifici, tra cui il più importante era la basilica visigota di San Vincenzo, fondata alla fine del VI secolo. Con l’arrivo dei musulmani, inizialmente tolleranti nei confronti delle altre confessioni religiose, si pensò ad installare un recinto per condividerne l’uso. Con l’aumentare della popolazione, il califfo Abd al-Rahman I, tra il 786 ed il 788 costruì la moschea originaria che presentava undici navate, di cui quella centrale era più alta e larga di quelle laterali. A differenza degli altri edifici islamici, la facciata principale non si presentava rivolta verso La Mecca, ma verso sud. Nel periodo tra l’833 ed l’848, dopo un periodo di grande prosperità e sviluppo del califfato, vi fu il primo grande ampliamento, con il prolungamento della sala di preghiera in otto navate in direzione sud. Successivamente, nell’anno 951, il grande Abd al-Rahman III favorirà l’inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo “alminar” (12) che raggiungerà un altezza di 40 metri, ispirando costruzioni successive in tutto il mondo arabo. A seguito di un ulteriore periodo di prosperità, tra il 962 ed il 966, Alhaken II realizzò il secondo grande ampliamento, forse il più determinante di tutti, in quanto furono aggiunti dodici nuovi tratti verso sud ed un nuovo piano allargato. L’ultimo grande ampliamento si verificò nel 991, durante il califfato di Hixam II, con un notevole allargamento della zona est, mediante l’aggiunta di otto nuove navate. All’inizio del secondo millennio, la Moschea si presentava come uno spazio rettangolare caratterizzato dalle proporzioni geometriche. Dopo la conquista di Cordova da parte della corona spagnola nel 1236, la Moschea fu consacrata al culto cattolico, trasformandosi idealmente in cattedrale. L’altare maggiore fu collocato dove era stato posizionato il grande lucernario nel periodo di Alhaken II. Dopo quasi due secoli e mezzo, nel 1489 furono attuate notevoli opere di adattamento al nuovo culto cattolico, con la costruzione della Cappella Maggiore. Nel 1523, su iniziativa del vescovo Alonso Manrique (13), fu cominciata l’edificazione della cosiddetta “crociata”, cioè un processo costruttivo durato fino al 1606 che tendeva, in maniera creativa, ad integrare le navate califfali con le nuove aggiunte del periodo cristiano.

Nel delineare la struttura fondamentale della moschea-cattedrale, è necessario premettere che la sua pianta originaria adotta la pianta del “modello basilicale”, ispirata a quelle di Damasco e di Gerusalemme. La riutilizzazione di alcuni materiali preesistenti ne accentua l’ispirazione ellenistica, romana e perfino visigotica. Ciò che colpisce maggiormente della sua originalità è la ricerca dell’equilibrio basato sulla sovrapposizione di una doppia arcata, che eleva il tetto e che si impone come caratteristica fondamentale dell’edificio stesso nel suo complesso. Si intuisce la profonda influenza dei moduli costruttivi degli acquedotti e degli archi di trionfo romani, in quanto lo spazio si configura come una fitta trama di colonne, evidenziando una spiccata sensazione di trasparenza e di leggerezza. Al di sotto del comprensorio sono state rinvenute le testimonianze della pregressa esistenza della basilica di San Vincenzo, i cui reperti sono ora esposti in un’apposita area della cattedrale. L’adattamento al culto cristiano comportò la costruzione di un’ampia navata gotica che presenta ancora oggi l’originale uso di archi rialzati che sorreggono un’armatura lignea di cassettoni, in cui sono delineati ornamenti vegetali ed iscrizioni simboliche in latino e greco. E’ la “crociera”, cioè lo spazio absidale che circonda l’altare maggiore, ad offrire lo sfoggio di inventiva ingegneristica più avveniristico e suggestivo, comprendendo un perfetto connubio tra l’arte gotica, quella rinascimentale e manieristica. La crociera brilla agli occhi del visitatore come un immenso lucernario rivolto verso il cielo, un ponte tra l’umano ed il divino, che inonda di luce l’intero comprensorio, me diante un cangiante alternarsi di toni e di colori che attribuisce un’aura di incanto surreale alla straordinaria cattedrale. Forse il luogo più affascinante dell’intera moschea-cattedrale è il “mihrab” (14), una piccola stanza ottagonale che culmina in una cupola a conchiglia, utilizzata dai fedeli islamici per orientare la preghiera. Si nota come la lavorazione dei mosaici provenga dalla tradizione bizantina, giunta a Cordoba attraverso l’operato degli artigiani inviati dall’imperatore Niceforo II (15). L’eleganza degli arabescati e la ricchezza dei mosaici quasi confondono la comprensione del visitatore che rimane attonito tra le

diante un cangiante alternarsi di toni e di colori che attribuisce un’aura di incanto surreale alla straordinaria cattedrale. Forse il luogo più affascinante dell’intera moschea-cattedrale è il “mihrab” (14), una piccola stanza ottagonale che culmina in una cupola a conchiglia, utilizzata dai fedeli islamici per orientare la preghiera. Si nota come la lavorazione dei mosaici provenga dalla tradizione bizantina, giunta a Cordoba attraverso l’operato degli artigiani inviati dall’imperatore Niceforo II (15). L’eleganza degli arabescati e la ricchezza dei mosaici quasi confondono la comprensione del visitatore che rimane attonito tra le

Porte della Sala del Tesoro e del Sabat.

La grande moschea-cattedrale di Cordoba è un’ impareggiabile sintesi tra conoscenza, creatività e fede, nonché manifestazione di diversificati contenuti esoterici, mistici, filosofici e kabbalistici. Secondo la concezione islamica pura, la vita non è altro che metafora di Dio e, pertanto, ogni simbolo deve adombrare la presenza di Dio, con le arti, l’aritmetica, la geometria e la scienza che diventano oggetto specifico di speculazione simbolica (16). I numeri e le matrici geometriche sono in grado di consentire una particolare comunicazione tra il microcosmo ed il macrocosmo, tra l’individuo e l’universo. I maestri ispiratori di questa complessa simbologia interpretativa sono i Sufi: mistici, poeti ed artisti che, abbracciando l’arte della decorazione, esprimono contenuti religiosi in forme figurative. Nel ricco comprensorio di Cordoba la numerologia è ampiamente rappresentata: lo zero metafisico, simbolo dell’Imperscrutabile, il Dio invisibile ed immoto; l’uno, inteso come la Volontà di Dio; il due, la Sua intelligenza; il tre, come manifestazione nell’Anima; il quattro che indica la stabilità, la materia, le quattro direzioni dei punti cardinali. Di particolare importanza è il numero 8, rappresentato tramite rilievi ottagonali. Esso è il primo numero cubico, uguale alle otto note della scala musicale islamica, corrispondente a due quadrati sovrapposti, sfalsati di 45 gradi (17). L’essenza dell’8 si esprime anche con la raffigurazione di una stella ad otto punte, simbolo di ritmo positivo-negativo, inteso a delineare i contrasti tra contrazione-espansione, tra l’introversione e la estroversione, tra la presenza e l’assenza. I disegni geometrici della cattedrale-moschea ci conducono in un mondo mistico, quasi “intermedio” tra il quadrato “della materia” ed il cerchio “dello spirito”. Ed è quasi una conseguenza logica di tale lettura spirituale che i lati dell’ottagono esprimano la dimensione della materia spiritualizzata, secondo la tradizione ermetica. E’ significativo ricordare che, secondo l’esoterismo islamico, il Paradiso, non concepibile in maniera figurativa occidentale, si può delineare come un “luogo mistico” di forma ottagonale. Anche in ambito artistico cristiano, il numero 8 ha sempre voluto significare l’octava dies, dopo i sette giorni biblici della creazione, ossia il giorno della parusìa (il ritorno di Cristo) e della perfezione. Gli intrecci geometrici del fantastico comprensorio di Cordoba si basano, con una certa frequenza, anche sul numero 16, che esalta le proprietà del numero 8, indirizzandole verso la soluzione del cerchio, simbolo della perfezione, con un punto centrale, cioè la proiezione della divinità (18). I simboli sono molteplici anche nella parte adattata al culto cattolico, dopo la conquista nel 1236 da parte di Ferdinando III (19). In particolare, la Cappella Reale edificata per sottolineare la potenza ed il pr estigio della monarchia spagnola, alla ricerca di un lento e complesso processo di unificazione dell’identità nazionale, riprende la numerologia islamica e quella propria della filosofia Scolastica. La pianta quadrangolare, decorata secondo il gusto meludejar (20) prevalente nell’ambito della casa reale dell’epoca, rivela l’ambizione dei sovrani di espansione verso “i quattro punti cardinali” e, quindi, verso l’intero globo terrestre. La Cappella Reale è, inoltre, coronata da una stupenda volta formata da otto archi, quattro dei quali disposti in maniera perpendicolare alle pareti, mentre gli altri quattro in diagonale, in modo che ogni lato sia suddiviso in quattro parti uguali, nelle quali sia possibile scorgere i vari accessi di illuminazione della cappella.

estigio della monarchia spagnola, alla ricerca di un lento e complesso processo di unificazione dell’identità nazionale, riprende la numerologia islamica e quella propria della filosofia Scolastica. La pianta quadrangolare, decorata secondo il gusto meludejar (20) prevalente nell’ambito della casa reale dell’epoca, rivela l’ambizione dei sovrani di espansione verso “i quattro punti cardinali” e, quindi, verso l’intero globo terrestre. La Cappella Reale è, inoltre, coronata da una stupenda volta formata da otto archi, quattro dei quali disposti in maniera perpendicolare alle pareti, mentre gli altri quattro in diagonale, in modo che ogni lato sia suddiviso in quattro parti uguali, nelle quali sia possibile scorgere i vari accessi di illuminazione della cappella.

Uscendo dal lato settentrionale della cattedrale, mi fermo nel “patio delle arance”, un grande giardino chiuso da mura di circa 130 metri per 50 che serviva come luogo delle abluzioni della moschea, subendo progressive mutazioni durante le varie fasi di costruzione. Il nome deriva dalla presenza di 98 alberi di aranci che, però, furono piantati al suo interno soltanto alla fine del XVIII secolo. Il sole di mezzogiorno di una mattina di settembre mi abbaglia e cerco refrigerio nelle stradine, piene di basse costruzioni colorate, in cui predomina il giallo-oro, del centro storico di Cordoba. Mi dirigo verso sud, arrivando all’imponente arco di trionfo romano fatto modificare per celebrare le gesta della monarchia spagnola e mi avvicino al ponte romano sul fiume Guadalquivir. Il ponte fu costruito nel I secolo a.C dai Romani e faceva parte della Via Augusta, la via che collegava Roma con la città di Cadice, Percorro il ponte interamente pedonale ed arrivo alla Torre de la Calahorra (21), la fortezza di origine araba, le cui tre torri si offrono come protezione del lato meridionale del ponte di Cordoba. Guardando verso nord, dal lato in cui avevo iniziato il tragitto, scorgo l’arco di trionfo che anticipa il profilo della cattedrale-moschea della città e mi viene in mente la fortunata serie televisiva Trono di Spade (22), le cui scene della quinta stagione sono piene di riprese del ponte romano di Cordoba. Lo skyline della città mi appare misterioso e fiabesco, mentre i raggi del sole rendono ancora più brillanti i colori degli edifici, in un felice connubio tra passato e presente, crocevia di culture antiche e benaugurante messaggio di pacifica convivenza tra diverse dottrine filosofiche e teologiche che si rispettano, ma che vogliono conservare la propria unicità identitaria.

Note:

(1) Cfr. Attilio Gaudio, Andalusia. Città arabe di Spagna, Ed. Polaris, Milano 2010 ;

(2) Cfr., Maria Anna Halker, Andalusia, Ed. Dumont, Milano 2008;

(3) Leovigildo (525-586) fu eletto quale successore di Liuva I che governava la “Settimania”, ovvero i territori dipendenti dal re dei Visigoti rimasti tra la Gallia e la penisola iberica;

(4) Secondo gli studiosi più accreditati, i Visigoti erano di origine scandinava ed appartenevano alla tribù dei Goti. Dopo la caduta dell’impero Romano d’occidente, i Visigoti furono tra le popolazioni più influenti nell’Europa occidentale;

(5) Si tratta, in realtà, del nome di due distinte dinastie arabe risalenti ad un antico clan di appartenenza che, all’epoca di Maometto, rappresentava una delle famiglie più facoltose di La Mecca;

(6) Cfr. Antonio Munoz Molina, Cordoba tra favola e realtà. La città dei califfi, Edizione Feltrinelli, Milano 1996;

(7) Mosè Mamonide (come conosciuto nell’Europa occidentale), in realtà Moshe ben Maimon (1135-1204), si ricorda come filosofo, rabbino, medico, talmudista e giurista. E’ considerato una delle personalità più eminenti

dell’Andalusia sotto il dominio arabo, nonché uno dei più importanti pensatori dell’ebraismo;

(8) A tale proposito, è giusto ricordare che nel 2010 la Spagna ha dedicato una moneta da due euro proprio all’immagine della cattedrale di Cordoba;

(9) Alfonso X, detto il saggio, (1221-1284) fu re di Castiglia e del Leòn. La sua fama è legata soprattutto all’intensa attività culturale da lui stesso favorita in prima persona. Oltre ad essere considerato il fondatore della prosa letteraria spagnola, cercò di sintetizzare tutto il sapere del suo tempo nella lingua corrente parlata dai suoi sudditi, fondando la celebre “Scuola Traduttori di Toledo”, dove saggi musulmani ed ebrei traducevano in castigliano le antiche opere classiche. Di grande rilievo fu la sua opera in campo filosofico, scientifico ed astronomico, distinguendosi anche come poeta in lingua galiziana e per aver elaborato un esaustivo trattato sul gioco degli scacchi;

(10) Cfr., Cristina Rebière, Cordova e la sua provincia, Ed. Oliver Rebiere, 2019;

(11) Cfr. Barbara Messina, Geometria in pietra. La moschea di Cordoba, Edizioni Giannini, Napoli 2004;

(12) Per “alminar” o “min areto” si intende quella esile costruzione allungata che può essere paragonata al campanile delle chiese cristiane;

areto” si intende quella esile costruzione allungata che può essere paragonata al campanile delle chiese cristiane;

(13) Alonso Manrique de Lara (1471-1538) fu prima vescovo di Badajoz e poi di Cordoba. Coronò la sua carriera ecclesiastica con la nomina ad arcivescovo di Siviglia nel 1523, ma la sua fama è legata alla rinuncia alla carica di “grande inquisitore di Spagna”;

(14) Si tratta della nicchia posta in una delle pareti interne della moschea, per indicare la “qibla”, ossia la direzione della Mecca, verso la quale deve essere orientato il viso di chi compie la preghiera rituale. La sua base semicircolare o anche ottagonale deriva architettonicamente dall’abside delle chiese bizantine;

(15) Niceforo II Foca (912-969) fu uno dei più valorosi imperatori bizantini, ricordato come abile generale, per essere riuscito ad arginare l’avanzata araba ed aver riconquistato alcuni territori, come l’isola di Creta;

(16) Cfr. Rudolph Ulrich, La filosofia islamica, Editore Il Mulino, Bologna 2006;

(17) Cfr. Alberto Ventura, Sapienza sufi. Dottrine e simboli dell’esoterismo islamico, Edizioni Mediterranee, Roma 2016;

(18) Cfr. David A, Phlips, Il libro completo della numerologia, My Life Edizioni, Rimini 2013;

(19) Ferdinando III, detto il “santo”, (1201-1252) fu re di Castiglia e del Leòn. Fu soprannominato il “santo” per l’armonia che seppe creare tra i seguaci delle tre religioni monoteiste: Cristiani, Musulmani ed Ebrei;

(20) Si tratta di quello stile artistico diffusosi nella penisola iberica appena dopo la fine della dominazione musulmana, di cui appunto ne risente gli influssi. Uno degli esempi più importanti è l’Alcazar di Siviglia;

(21) La Torre sorge sulla riva sinistra del fiume Guadalquivir ed è di origine islamica, poi modificata per ordine di Enrico II di Trastamara per difendersi dagli attacchi del fratello Pedro I di Castiglia;

(22) Nella serie televisiva “Trono di Spade” il ponte romano di Cordoba diventa il ponte dell’immaginaria “Volantis”.

Luigi Angelino