di Gianfranco Vittorio Strazzanti

La centralità di Gerusalemme non deve indurre a pensare che altri territori non avessero una loro rilevanza per l’Ordine del Tempio. L’organizzazione monastico-cavalleresca fondata da Hugues de Payens e Bernardo di Chiaravalle, nel corso del XII secolo, si segnalò infatti per una presenza via via crescente in buon parte dell’Europa occidentale; presenza che non si limitava a presidi di tipo militare. L’esclusiva attenzione rivolta all’elemento cavalleresco da molti saggisti e romanzieri moderni e contemporanei ha fatto sì che le altre diramazioni del sodalizio templare venissero spesso trascurate. Bisogna però tener presente diversi fattori rispetto alla sua conformazione complessiva. A partire dal fatto che essa nacque quale emanazione di un preciso Ordine monastico che la munì di una regola e di una missione. Non a caso, in occasione del Concilio di Troyes (1128/1129), che sancì il riconoscimento dei Milites Templi da parte delle gerarchie ecclesiastiche, la maggior parte degli abati presenti appartenevano all’Ordine cistercense. Non deve inoltre sfuggire il ruolo rivestito da una particolare figura, ovvero quella di Hugues, Conte di Champagne, il quale proprio ai cistercensi e alla nascente organizzazione templare destinò i suoi numerosi averi e consacrò la sua vita. La nascita dei Poveri Cavalieri di Cristo fu invero un processo che interessò, almeno inizialmente, un numero relativamente ristretto di persone, in alcuni casi accomunate anche da vincoli di parentela. È questo il caso dei due Hugues, De Payens e dello stesso Conte di Champagne, probabilmente imparentati con la guida spirituale della Militia templare, ovvero lo stesso Bernardo, abate di Clairvaux.

La centralità delle famiglie nobiliari francesi nell’assunzione dei ruoli di vertice all’interno dell’Ordo Templi sarebbe stata, da lì in poi, quasi esclusiva. Buona parte dei Maestri generali dell’Ordine ebbero infatti natali transalpini; almeno quelli di cui si ha notizia, che sono ventitré. In questo senso, è opportuno fare presente che del cosiddetto «Gran Maestro» dei Templari si è tramandata fino ai giorni nostri un’idea piuttosto “assolutistica”. La stessa denominazione Grand Master sembra essersi diffusa, in realtà, sulla spinta delle varie massonerie che hanno riconosciuto nei Templari i loro antesignani o che, più semplicemente, li hanno “narrati” secondo la loro terminologia. Negli scritti tardomedievali, il titolo con il quale viene solitamente indicato il Maestro del Tempio è però Magister Templi oppure, ancora più semplicemente, Magister seguito dal nome. Tale titolo suona forse meno enfatico di quello consueto alla Massoneria, ma è anche più attinente alla storia e all’identità templare. Per quanto alta fosse la dignità del Maestro generale, infatti, non è da escludere che altri Magistri, legati alle realtà provinciali, potessero portare a termine incarichi di gravosa responsabilità ed estremamente importanti per le sorti dell’Ordine.

Prima di approfondire questo aspetto, è però bene delineare quella struttura complessiva dell’organizzazione templare alla quale si accennava in apertura, dal momento che proprio tale struttura è direttamente collegata alla presenza sul territorio dell’Ordo Templi che è uno dei temi centrali del presente scritto. Come traspare dalle vicende che riguardarono il sodalizio templare, tale struttura dovette essere più dinamica e capace di adattarsi alle varie condizioni e necessità di ogni singola località di quanto una gerarchia troppo ingessata avrebbe permesso. I Templari, lungo il corso del XII secolo, si ramificarono infatti in tre classi ben riconoscibili, ovvero i Milites, i Servientes e i Clerici. A loro volta, i Servientes erano inquadrati in due distinti sottogruppi: essi potevano cioè avere compiti militari, come i Sergents d’armes; oppure avere compiti pratici, come i Frères de métier. Tali Servientes non rivestivano un ruolo defilato oppure “occasionale” all’interno delle strutture dell’Ordine. Nei presidi dell’Europa occidentale, Sergents e Frères erano anzi quasi sempre più numerosi dei Milites, essendo questi ultimi maggiormente concentrati nelle regioni orientali dell’Oltremare, oppure impegnati in missioni in favore delle case regnanti di riferimento. Bisogna inoltre ricordare che la distinzione tra Servientes e Milites non riguardava solo i diversi ruoli, ma anche la nascita: i primi erano di nascita libera, mentre i secondi erano di famiglia nobiliare e tradizione cavalleresca.

Va poi tenuto presente un altro aspetto sovente trascurato. Quella templare non fu un’associazione culturale, arroccata nelle proprie tenute e dedita a paludati discorsi di teologia, mistica o sull’Amor cortese. Le commende templari potevano dare rifugio a pellegrini, malcapitati o indigenti, nella normale pratica delle generosità e del soccorso che era parte della missione stessa dell’organizzazione; inoltre, in deroga alla loro regola, esse potevano in taluni casi ospitare coppie sposate oppure sezioni femminili all’interno di conventi compresi nelle loro dipendenze. Il che è vero, in particolare, per la penisola iberica. Nell’ambito delle realtà locali va dunque tenuto conto anche di una variegata “quarta classe”, la quale, essendo perlopiù costituita da varia umanità itinerante e non pronunciando particolari voti monastici, non può essere descritta con caratteri esclusivi e propri.

Alla tripartizione gerarchica appena delineata, corrispondeva poi un’altra tripartizione, ovvero quella amministrativa. I più diffusi insediamenti templari erano certamente le Commende (dette anche Commanderie o Precettorie), organizzate in maniera molto simile ad un convento; queste facevano capo alle Province di competenza, le quali a loro volta rispondevano alla sede centrale dell’Ordine, ovvero Gerusalemme, almeno fin quando lì vi fu una rappresentanza dei Milites Templi. Vi era infine il Consiglio supremo dei tredici elettori, il quale si riuniva per la nomina del nuovo Maestro generale. Di questi tredici, va notato, solo uno di norma era un cappellano. Particolarità dell’Ordo Templi era infatti che i Clerici fossero subordinati ai Magistri, come sancito fin dal 1139 dalla Bolla di Innocenzo II, Omne datum optimum, la quale contiene numerosi passaggi sull’argomento, destinati all’attenzione del secondo Maestro generale, Robert de Craon (?-1147).

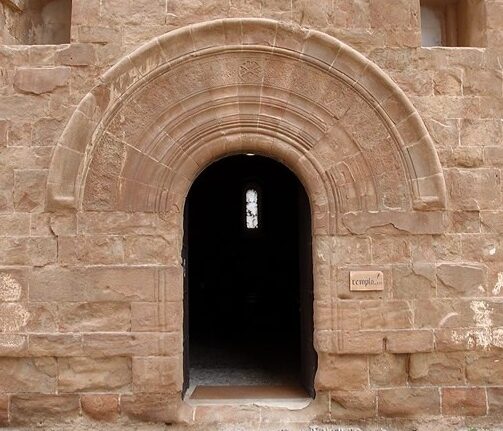

In questo quadro complessivo, il ruolo del Maestro generale aveva dunque una sua innegabile centralità; ma nel contesto delle Crociate, in particolare in quello della Seconda Crociata, i vertici militari dell’Ordine erano solitamente impegnati in Terrasanta. In occidente invece i Maestri erano sempre legati ad una particolare provincia. Questi Maestri provinciali, in base al loro carisma e alla loro funzione potevano altresì svolgere ruoli di primo piano nel consolidamento delle strutture templari sul territorio. Si trattava spesso, se non sempre, di veterani di guerra, il cui compito primario era quello di sopraintendere alle azioni che l’organizzazione intraprendeva nei vari Regni europei. È sicuramente questo il caso di Gualdim Pais (1118-1195), Maestro templare di Portogallo il quale – nella seconda metà del XII secolo – si dedicò a coordinare i lavori per la costruzione della magnifica cittadella di Tomar, a nord-est di Lisbona. Edificazione probabilmente iniziata quando Magister generale dell’Ordine era Bertrand de Blanchefort (1109-1169). L’impresa architettonica condotta da Gualdim Pais riveste grande importanza non solo per la bellezza delle costruzioni ancora apprezzabile nella località portoghese, ma anche perché, proprio a Tomar, si ritrova una delle strutture più rappresentative della spiritualità e della simbologia templare. Si tratta della cosiddetta Charola, un oratorio a pianta circolare costruito sul modello della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

A tal riguardo, va ricordato che i Templari portoghesi furono impegnati a fianco delle milizie regolari di re Afonso I Henriques nella riconquista di Santarém e Lisbona (1146-1147) allora in mano agli Almoravidi. Proprio sullo slancio di questa vittoria e delle concessioni regali fatte ai Templari, venne costruita la cittadella di Tomar e l’oratorio a pianta centrale della Charola. “Coincidenza” di particolare rilievo, dal punto di vista del presente scritto, va rilevata nel fatto che i lavori condotti da Gualdim Pais a Tomar vennero portati a termine più o meno in contemporanea con quelli della Round Church della zona del Tempio di Londra. La costruzione di quest’ultima viene infatti anch’essa datata alla metà del XII secolo, proprio come quella di Tomar. Si trattò tra le altre cose di un tornante estremamente delicato per l’Ordine. La chiesa templare londinese venne infatti consacrata nel 1185 da Heraclius, Patriarca di Gerusalemme (1128-1190/91), il quale aveva raggiunto l’Inghilterra nel periodo in cui le truppe di Salah al-Din (1138-1193) imponevano la loro egemonia sulla Siria. Nello stesso periodo era inoltre scomparso il Maestro generale del Tempio, Arnau de Torroja (1122-1184), al quale sarebbe succeduto Gérard de Ridefort (?-1189), il quale probabilmente non fece in tempo ad assistere alla consacrazione della chiesa londinese.

In ogni caso, al di là degli accadimenti storici, la presenza di queste due chiese sulle mappe templari del tempo richiede una riflessione a parte.

Dal punto di vista strettamente architettonico, è stato giustamente osservato che non sia mai esistita una forma standard di chiesa templare. Ciò è sicuramente vero, anche data la frequente contiguità se non coincidenza tra costruzioni templari e cistercensi. Tale assenza di qualsiasi uniformazione architettonica non dovrebbe però indurre a concludere che le rotonde costruite sul modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme non abbiano una loro centralità rispetto ai vari insediamenti templari del tempo. Tutto l’opposto: esse possono essere considerate costruzioni “straordinarie” e, proprio in virtù di ciò, estremamente rappresentative dell’Ordo Templi, della sua simbologia e della sua presenza sulla geografia continentale. Per un’organizzazione sviluppatasi nell’area dell’Anastasi e del palazzo di Salomone, chiese e oratori eretti proprio sul modello del Santo Sepolcro potevano inoltre rappresentare centri iniziatici o quantomeno legati alle investiture cavalleresche. Con il consolidamento dei due centri in questione, si assiste dunque al concretizzarsi di una vera e propria geografia templare, che in Londra e in Tomar trovava due punti non solo strategici, visto il quadro bellico allora in divenire, ma anche fortemente legati alla simbologia del Tempio. Una simbologia più geometrica e geografica che non propriamente iconografica.

Quanto al versante decorativo e iconografico, infatti, è necessario tenere conto delle direttive e delle limitazioni auspicate da San Bernardo, il cui indirizzo rigorista mirava a evitare costruzioni eccessivamente grandi o slanciate e, soprattutto, apparati iconografici troppo complessi. Questo almeno è quello che emerge dallo scambio epistolare tra lo stesso abate di Clairvaux e Guglielmo di Saint-Thierry. In esso, l’abate di Chiaravalle si scaglia infatti contro il lusso e il fasto di certe nascenti chiese gotiche, nelle quali non vede altro che uno stratagemma per richiamare più visitatori che credenti e pertanto più contribuenti alle ricchezze economiche del clero che non anime in cerca di raccoglimento. Si tratta di un modello di chiesa che, secondo Bernardo, «ricopre le proprie mura d’oro e lascia che i suoi figli vadano in giro nudi». Una condanna particolare l’abate Bernardo rivolge all’arte musiva pavimentale, sulla quale «le immagini dei santi vengono calpestate» e «spesso qualcuno sputa nella bocca di un angelo» (Apologia ad Guillelmum).

Come visto, non è sempre possibile distinguere tra architettura cistercense e architettura propriamente templare. Molte commende e conventi legati al Tempio vennero tra l’altro fondati su lasciti e donazioni dei fedeli e avevano spesso scopo abitativo. Ciò vuol dire che determinate strutture potevano essere adattate di volta in volta alle necessità di una data località; sarebbe dunque del tutto insensato voler ricondurre l’edilizia dell’Ordine ad un qualsiasi modello omologato e uniformante. D’altronde, l’ampia varietà di tale edilizia può essere constatata in precise zone della penisola italiana. Si pensi ad esempio all’area umbro-laziale dove – nonostante la scarsa se non assente valorizzazione archeologica – sorgono numerosi complessi attribuiti al Tempio: Santa Caterina a Poggio Azzuano, in provincia di Terni; la Chiesa di San Bevignate, a Perugia; Santa Maria in Carbonara e il Castello di San Mamiliano, tra Viterbo città e provincia. La presenza templare in molte di queste località è peraltro comprovata da documenti risalenti alle indagini e ai processi che portarono alla distruzione dell’Ordine Templare (1314). Al centro di tali indagini, si noti, furono non i soli Milites ma anche i Servientes, a riprova della loro importanza nelle realtà locali legate all’organizzazione.

Sul panorama storico e architettonico fin qui delineato, le chiese a impianto circolare e costruite sul modello della Basilica del Santo Sepolcro non vanno dunque ricondotte ad un eventuale modello standard di chiesa templare, bensì ad un’espressione di fondamentale importanza per comprendere il linguaggio architettonico e simbolico impresso dalla Militia Templi sui loro domini. Ciò è ancora più vero se si pensa che nel caso di Tomar e di Londra ci troviamo di fronte a quei rari casi in cui l’origine templare della costruzione non può essere messa in dubbio. Lo stesso linguaggio architettonico ci offre inoltre elementi per riflettere su quell’elemento misterico che, per secoli, è stato ricercato negli anfratti dei retroscena storici più imperscrutabili; mentre lo stesso richiamo di questi luoghi alla sede centrale dell’Ordine nonché il loro posizionamento geografico possono avere grande valore per comprendere le finalità meno manifeste del sodalizio templare. Va inoltre notato come le due località in questione si pongano su due direttrici geografiche ben precise, essendo Tomar nella Provincia più a Ponente dei domini della Militia Templi; mentre Londra proiettata sull’estremità settentrionale. In tal senso, Tomar, Londra e Gerusalemme potrebbero essere lette sulle mappe templari come tre punti cardinali in virtù dei quali l’organizzazione intendeva consolidare la propria presenza sull’intera area continentale.

La necessità di “ricostruire” Santi Sepolcri potrebbe inoltre trovare un suo preciso movente nella distribuzione delle Province templari. Il significato di queste località e delle Rotonde lì presenti non va però interpretato nei termini di un eventuale assoggettamento dei territori; ma soprattutto nella prospettiva dello status che le guide spirituali del Tempio conferivano ai cavalieri crociati. Negli scritti più autorevoli loro destinati, i Milites Templi venivano infatti definiti come «veri israeliti». Il templare era dunque innanzitutto colui che avanzava verso Gerusalemme quale «terra promessa». Questa, che oggi potrebbe suonare come facile retorica, era nella concezione eroico-religiosa del tempo, un’assimilazione che trovava numerosi rimandi nell’Antico Testamento; non solo, essa potrebbe testimoniare anche di una possibile affinità e vicinanza tra l’Ordine monastico-cavalleresco e gli ambienti che spingevano per un’interpretazione in chiave ebraico-messianica delle Scritture.

La condotta e la morte da vero israelita è dunque argomento ricorrente nelle esortazioni rivolte ai Cavalieri del Tempio. Ne troviamo traccia nel Liber ad Milites Templi dell’abate Bernardo, nel quale il «vero israelita» viene definito «uomo di pace anche mentre avanza in battaglia» [IV, 8: «Veri profecto Israelitae procedunt ad bella pacifici»], con chiaro riferimento ad una pace interiore che va salvaguardata in qualsiasi contingenza esteriore. Vi sono poi scritti maggiormente ufficiali e di più larga diffusione che accennano alla stessa concezione del cavaliere. Nella stessa bolla papale Omne datum optimum (1139) di Innocenzo II, sia i Templari che gli Ospitalieri vengono definiti: «veri Israelite». Anche se, come ci sarà modo di vedere nel corso dei prossimi articoli, i rapporti tra Tempio e Ospedale furono tutt’altro che pacifici.

Una tale interpretazione dello status del cavaliere templare, per quanto suffragata da scritti molto autorevoli del XII secolo, diviene però meno agevole una volta accostata al Nuovo Testamento. Lì dove il mandato affidato alla Cavalleria templare dalle gerarchie monastico-ecclesiastiche venga letto secondo gli insegnamenti evangelici, è infatti inevitabile vedere sorgere contraddizioni e possibili incoerenze. È d’altronde ben noto che quella del monaco-guerriero fu una figura non certo ammirata da parti del monachesimo dell’epoca. Se Gesù dice infatti che «non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme» [Lc. 13, 33], va anche ricordato che nei Vangeli non si fa mai cenno alla necessità di conquistare la Gerusalemme esteriore con la forza. Anzi, le massime evangeliche sembrano andare proprio nella direzione opposta: «donna, credimi, l’ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre» [Gv. 4, 21] e, ancora, «il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai Giudei; ma ora il mio regno non è di qui» [Gv. 18, 36].

Dal punto di vista evangelico, lo status templare si trova dunque su un limine difficile da decifrare in termini puramente razionali. I Vangeli non invitano a combattere per la conquista della Gerusalemme terrena, questo è certo. Al contempo, la morte in Terrasanta rappresenterà, almeno per il cavaliere templare, un sacrificio in accordo con la sua etica e i suoi principi, nonché una causa che egli reputò santificante anche in una prospettiva apocalittica. In tal senso, le stesse chiese costruite sul modello del Santo Sepolcro sembrano porsi come la rappresentazione di una soglia fra terra e cielo spirituale, un luogo consacrato dal quale l’anima del miles Templi poteva elevarsi in quella anastasi che era appunto la sua massima aspirazione oltre l’esistenza terrena. D’altronde, la stessa investitura rappresentava una prima morte, nella quale il cavaliere abbandonava il suo vecchio ego per consacrarsi al servizio dell’Ordine e al perfezionamento della sua interiorità. In questo quadro, non può certo sorprendere che, nella regola della militia templare, il cavalierato e l’esperienza della guerra assumano i caratteri dell’espiazione, se non di una vera e propria disciplina penitenziale. La stessa che fa fremere di disgusto i personaggi del Pendolo di Foucault di Umberto Eco.

Ad ogni modo, il presente scritto si è soprattutto concentrato sulla distribuzione geografica dei principali domini templari, i quali come visto trovavano in Gerusalemme il proprio centro di convergenza assoluto. Non a caso, le altre “capitali” templari, venivano segnalate proprio dalla presenza di una chiesa circolare costruita sul modello del Santo Sepolcro. È dunque possibile riconoscere nel triangolo Tomar-Londra-Gerusalemme la traccia di una sopravvivente geografia templare. In chiusura, va tenuto anche conto del fatto che questi non furono gli unici tre centri di particolare rilievo legati al Tempio. Altra città ben segnalata sulle mappe dell’Ordo dovette essere Parigi. L’organizzazione templare ebbe infatti, per ragioni che non è necessario esplicitare, un rapporto molto stretto con la corona francese. La stessa crisi sopravvenuta tra l’Ordine e Filippo IV all’inizio del Trecento non fu sicuramente frutto di un istantaneo capriccio del monarca. L’intera parabola storica dei Templari potrebbe infatti essere tracciata seguendo proprio le loro relazioni con la dinastia capetingia: dalla stretta collaborazione con il devoto e pio Luigi VII «il Giovane» (1120-1180) fino alla rovinosa inimicizia con Filippo IV «il Bello». Parigi rappresentò in effetti uno dei principali snodi amministrativi per i Templari.

L’edificio più rappresentativo dei Templari all’interno delle mura parigine era un’imponente Torre, la quale dopo la soppressione dell’Ordine sarebbe divenuta una prigione e sopravvissuta per altri cinque secoli, fin quando Napoleone non la fece abbattere (1808). Attorno a tale torre, ruotò probabilmente il principale centro economico e amministrativo templare. E «le cupide vele» di Filippo il Bello, secondo la felice metafora dantesca [Purg. XX, 91-93], potrebbero rimandare al duplice volto dei Templari: capaci di costruire chiese circolari che si ponevano quale luogo di transito tra la terra e i cieli spirituali; ma in seguito anche capaci di sviluppare un volume d’affari tale da attirare le brame di un monarca assetato di potere. In ogni caso, come si vedrà, non fu questa l’unica causa della loro fine. Le «Cupide vele» di Filippo IV, entrando nel Tempio, inaugurarono infatti l’evo presente, il tempo della centralità del denaro. Uno dei vari misteri legati ai Templari, per quanto non di loro esclusiva, riguarda infatti quel filo invisibile che lega il predominio del denaro alle condizioni sempre più avvilenti e degradanti in cui versa la Gerusalemme terrestre.

Gianfranco Vittorio Strazzanti

Kirkop (Malta), 16 giugno 2024

Per ereticamente.net

Copertina: Resti della Temple Church di Bristol, Inghilterra, XII secolo

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Barroca, M. J., Os castelos dos templários em Portugal e a organização da defesa do reino no séc. XII, in «Acta historica et archaeologica mediaevalia», Núm. 22, 2001, pp. 213-227

Bernardo di Clairvaux, Lode della nuova cavalleria, Il cerchio, Rimini, 2017.

Bevan, W. L., Phillott H. W., Mediæval Geography, Ed. or. Stanford, London, 1873.

Cardini, F., Gerusalemme. Una storia, Il Mulino, Bologna, 2012.

Charbonneau Lassay, L., Simboli templari. Il Sacro Cuore del torrione di Chinon attribuito ai Cavalieri del Tempio, Il Cerchio, Rimini, 2017.

Cronaca del Templare di Tiro, Liguori, Napoli, 2000.

Eliade, M., The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, Harcourt, San Diego, CA, 1987.

Frale, B., Il Papato e il processo ai Templari. L’inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomatica pontificia, Viella, Roma, 2003.

Haag, M., The Templars, History & Myth, Harper, New York, US, 2009.

Guénon, R., Sull’esoterismo cristiano, Luni, Milano, 2014, in particolare il Capitolo terzo: I guardiani della Terra Santa.

Housley N. (Editor), Knighthoods of Christ: Essays on the History of the Crusades and the Knights Templar, Aldershot, Ashgate, 2007.

Partner, P., I Templari, Einaudi, Torino, 2005 [Ed. Or. The Murdered Magicians: The Templars and Their Myth, Oxford, 1982], p. 14: «Non vi era alcuna forma standard di chiesa templare: pochissime circolari o poligonali, ricordavano la forma o del Duomo della Roccia di Gerusalemme (Il ‘Tempio di Dio’ del sigillo templare) o l’ottagono della chiesa del Santo Sepolcro, sempre a Gerusalemme. Ma la maggior parte delle chiese templari avevano strutture absidali come quelle delle chiese ortodosse».

Piana, M., Carlsson, C. (curatori), Archeology and Architecture of the Military Orders, Ashgate, Burlington, US, 2014, in part. Bagnarini, N., I Templari nella Tuscia Viterbese: Vecchie Considerazioni e Nuove Prospettive di Ricerca. Storia ed Architettura, pp. 84-106.

Riley-Smith, J., Templars and Hospitallers as Professed Religious in the Holy Land, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2010.

Rocca, G., Templari (Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis), in Dizionario degli Istituti di Perfezione, Vol. IX, pp. 3-22, Paoline, Alba, 1997. Si rimanda a questo testo, molto ben documentato, per una più completa descrizione dei ranghi, delle cariche e dei raggruppamenti dell’Ordine templare.

Sinclair, A., The Sword and the Grail, Birlinn, Newington House, UK, 2005

Stevenson, R., Greenwich Meanings: Clocks and Things in Modernist and Postmodernist Fiction, in «Philologia Hispalensis», 13, fasc. 2, 1999, pp. 205-218.

Weishaupt A., On Materialism and Idealism, a cura di J. Wäges, Malta Minerval Editors, Floriana, Malta & Fate, Texas, US, 2018.

Wilford, J. N., I signori delle mappe, La storia avventurose dell’invenzione della cartografia, Garzanti, Milano, 2018 [Ed. or. The Mapmakers, 1981].

2 Comments