Nella millenaria storia d’Europa, il diffondersi della disgregazione atomistica del corpo sociale e la perdita dell’egemonikon, la guida interiore dei singoli, si è spesso accompagnata a forme di reazione culturale o politica, mirate a recuperare, nel consesso umano e a livello individuale, la dimensione dell’intero e del compiuto. Il 1517 è, da questo punto di vista, anno esemplare. Mentre Martin Lutero, affiggendo a Wittenberg le novantacinque tesi, assestava un colpo mortale a ciò che Novalis avrebbe definito la Christianitas, vale a dire l’unità politico-spirituale europea, Johannes Reuchlin dava alle stampe il De arte cabalistica, testo esemplare del sincretismo ermetico rinascimentale, primo di una lunga sequela di volumi che avrebbe avuto eco prolungata nelle opere di Bruno, Tritemio e Cornelio Agrippa. In quel secolo lontano, anche il 1513 può essere considerato anno ‘mirabile’, nel senso ora suggerito, in quanto il genio di Machiavelli produsse Il principe, mente Albrecht Dürer incideva Il Cavaliere,la morte e il diavolo. In pochi tratti, l’artista ha qui indicato i rischi che incombono, nel tempo presente, sulla ‘cerca’ dell’eroe che, nonostante tale ingrata condizione, prosegue fieramente il proprio cammino. Egli sa: «Che ciò che vale nella vita non è la vita stessa, ma ciò che se ne fa», ha recentemente chiosato Marcello Veneziani (1).

«Ur», «Atanòr», «Ignis»

Tale insegnamento è tornato a manifestarsi più volte nel corso della Storia, in particolare nei momenti di maggior crisi. Certamente riemerse come prepotente esigenza spirituale in Italia alla metà degli anni Venti del secolo scorso, quando il regime fascista, tentativo catecontico di contrapposizione al moderno, viveva una fase di difficoltà e incertezza ben esemplificata dai tragici giorni del delitto Matteotti. Emerse in un gruppo di intellettuali ed esoteristi che si trovarono attorno alla rivista «Ur», il cui primo numero fu dato alle stampe nel gennaio del 1927. Il periodico aveva al centro della copertina bianca il monosillabo «Ur» e, per sottotitolo, «rivista di indirizzi per una scienza dell’Io». Deus ex machina della testata, il filosofo ed esoterista Julius Evola, il quale ha ricordato come la titolazione indicasse «La radice arcaica del termine ‘fuoco’, ma vi era anche una sfumatura additiva, pel senso di‘primordiale’, ‘originario’, che essa ha come prefisso in tedesco» (2). Ogni fascicolo era suddiviso in cinque sezioni: “dottrina”, “pratica”, “esperienze”, “testi”, “glosse”. Gli articoli erano sempre firmati con pseudonimi. Prima di calarci nei dettagli inerenti gli scopi effettivi della pubblicazione e di riferirci ai suoi collaboratori, è bene aver contezza delle esperienze editoriali che precedettero la nascita di «Ur». A esse dettero vita, provenienti dalle diverse frange del milieu occultista ed esoterico romano, molti dei collaboratori del periodico evoliano (3). In questo senso, precedenti illustri di «Ur» sono rappresentati da «Atanòr» e dalla successiva «Ignis». Fondatore della prima è da considerarsi Ciro Alvi, personaggio eclettico che si occupò di diritto, fu membro del Grande Oriente d’Italia, sodale dei socialisti Turati e Treves, nonché di Panzini e Ojetti. Rientrato in Italia dall’esilio in Svizzera causato dalla partecipazione ai moti milanesi del 1898, andò a risiedere a Todi, ove fondò la casa editrice Atanòr assieme ad Armando Comez. L ’Atanòr, ben presto, si specializzò in pubblicazioni massoniche ed esoteriche. In città, negli stessi anni viveva il filosofo pitagorico Enrico Caporali, assai stimato da Comez e Alvi. Questi esercitò un’ effettiva azione di influsso spirituale anche nei confronti del tradizionalismo romano, in quanto Arturo Reghini lo considerava: «tra gli esponenti di una catena iniziatica ininterrotta che da secoli illuminava spiritualmente l’Italia» (4). Trasferita la sede della casa editrice a Roma nel 1920, a partire dal 1924 iniziò la pubblicazione della omonima rivista. Alle sue pagine collaborarono rappresentanti del mondo massonico-pitagorico, il cui più profondo interprete – Evola lo ha sempre riconosciuto – fu proprio Arturo Reghini, matematico di valore. Altre componenti ideali e ‘famiglie’ iniziatiche entrarono nella redazione: da Giulio Parise ad Aniceto del Massa, da Giuliano Kremmerz, punto di riferimento della Fratellanza di Myriam, a Massimo Scaligero, antroposofo sui generis, da Nicola Moscardelli a Guido de Giorgio. Non mancò, naturalmente, la collaborazione dei due maggiori interpreti del tradizionalismo novecentesco, Julius Evola e René Guénon. Nel gennaio del 1925, probabilmente a seguito di divergenze sorte attorno a problematiche massoniche e per incomprensioni dettate da caratteri divergenti, Reghini ruppe con Alvi e fondò «Ignis». La nuova testata, onde sottolineare la continuità con la precedente esperienza giornalistica, non solo si avvalse delle stesse firme, ma mantenne la medesima veste grafica, dovuta alla creatività di Dario Wolf. Su «Atanòr», gli articoli di Reghini erano divenuti vieppiù polemici nei confronti del fascismo. Il regime, infatti, aveva, da più punti di vista, deluso le aspettative che lo studioso vi aveva posto. Innanzitutto, era assolutamente evidente come l’Italia di Mussolini stesse procedendo verso la deriva guelfa dei Patti Lateranensi, che sarebbero stati sottoscritti nel 1929. In secondo luogo, il 4 agosto 1924 il Gran Consiglio del fascismo aveva approvato unanimemente ‘l’ordine del giorno Bodrero’, mirato a colpire la Massoneria e le società segrete. Non casualmente, a tale ‘ordine del giorno’, fece seguito, nel novembre del 1925, la legge Rocco che imponeva la pubblicità degli aderenti alle associazioni segrete. Tali provvedimenti non distinguevano affatto tra il Rito Scozzese, che si riconosceva in Raul Palermi, e il Grande Oriente di Domizio Torrigiani, ma colpivano indiscriminatamente tutte le confessioni libero-muratorie, nonostante Mussolini avesse positivamente accolto l’appoggio politico di Palermi, al punto da ricevere personalmente una delegazione delle sue logge nel novembre del 1923.

Prime divergenze tra Evola e Reghini e le ragioni di «Ur».

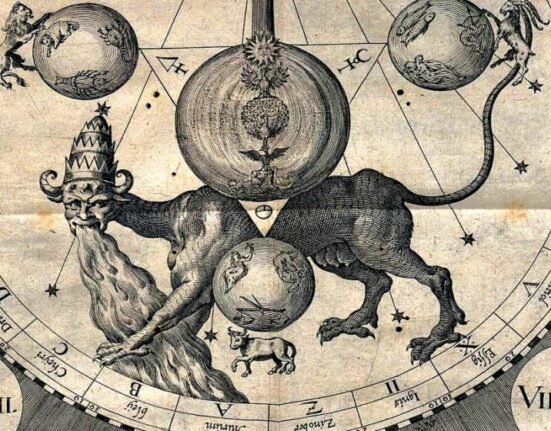

A seguito del delitto Matteotti, esponenti della Massoneria di Palazzo Giustiniani accusarono uno degli esecutori del rapimento dell’uomo politico, Amerigo Dumini, di essere affiliato a una loggia vicina a Raul Palermi. Nella discriminazione a tutto tondo delle società segrete, operata dal regime, è da ravvisarsi la ragione più significativa della grande delusione che Reghini maturò per l’involuzione del fascismo. Nella stessa congerie storica, Julius Evola aveva da poco tempo superata la fase artistica, dando alle stampe nel 1923 un’originalissima interpretazione del Tao Te Ching di Lao-tze (5); nel 1925 avrebbe, inoltre, pubblicato per la casa editrice di Alvi i Saggi sull’idealismo magico, compendio del suo sistema filosofico transattualista, e L’Uomo come potenza, sintesi di tantrismo e idealismo magico (6). A testimoniare che i rapporti tra i due pensatori stavano diventando difficili, è la recensione che il pitagorico scrisse ai Saggi, comparsa su «Ignis». In essa Reghini mostrava malcelato livore nei confronti di quanti come Evola, anziché riferirsi, sic et simpliciter, alla Tradizione italico-pitagorica, si attardavano in uno sterile colloquio con correnti della cultura moderna. Sul momento, come attesta la successiva esperienza di «Ur», le divergenze furono accantonate e superate. Ben presto, come si dirà, esse torneranno a manifestarsi. Date queste premesse, è ora possibile avere acconcio accesso alle problematiche teorico-pratiche legate al ‘Gruppo di Ur’, di cui la rivista fu espressione. Come sempre i simboli, nella loro sinteticità analogica, aiutano a cogliere l’essenza delle questioni e dei problemi. Sulla copertina di «Ur», in basso e in rosso, colore della regalità, compariva Mithra nell’atto di uccidere il toro. Ciò indicava con chiarezza l’indirizzo magico-operativo perseguito dai curatori della rivista. Nell’Introduzione al primo numero veniva posto il problema dell’Io. Per uscire dall’impasse, dalla crisi esistenziale caratterizzante l’Età Ultima, sarebbe risultato indispensabile porsi lungo la ‘Via’ che conduceva al «cambiamento di stato». Solo una procedura metodica e rigorosa, consolidatasi nel tempo e capace di indurre effettive rotture ontologiche, poteva consentire tale realizzazione: la «magia». A essa, Evola aveva già rinviato nelle opere specificatamente teoretiche, le cui conclusioni sono riassumibili in un processo conoscitivo-pratico asserente «la possibilità dell’impossibile». Il filosofo, nel Cammino, ha chiarito che cosa bisognasse intendere con tale espressione: «Parlando di magia si voleva piuttosto significare che l’attenzione del gruppo si portava essenzialmente su quella speciale formulazione del sapere iniziatico che obbedisce ad un atteggiamento attivo, sovrano e dominativo rispetto allo spirituale» (7). Ciò spiega la presenza nel ‘Gruppo di Ur’ di Kremmerz, che il tradizionalista stimò anche nei decenni a venire, come dimostrano diversi documenti, ma anche testimonianze recentemente raccolte da Gianfranco de Turris nell’ultimo libro dedicato al pensatore, Julius Evola. Un filosofo in guerra 1943-1945 (8). Nello scritto Introduzione alla scienza dei Maghi – Conoscenza delle acque, (9) «Abraxa» (che de Turris individua come uno degli pseudonimi di cui si servì Evola, mentre Del Ponte ritiene trattarsi di Ercole Quadrelli, kremmerziano), spiegava l’azione del mago consistere nell’assoggettamento della forza primordiale (il toro dei misteri di Mithra), per utilizzarla successivamente ai propri fini. Forse, questa particolare lettura della magia è in grado di spiegare tanto la rottura successivamente intervenuta tra Reghini ed Evola, quanto le relazioni sussistenti tra questo gruppo di esoteristi del Novecento e alcune correnti iniziatiche rinascimentali.

Una redazione effervescente

Il lettore avrà forse compreso che la Roma degli anni Venti era animata da una vita intellettuale estremamente dinamica, impensabile ai giorni nostri. Dibattiti pubblici, conferenze su tematiche inusitate, polemiche tra artisti, filosofi, letterati e spiritualisti erano all’ordine del giorno. Antroposofi, teosofi, orientalisti e tradizionalisti romani si confrontavano dalle pagine di battagliere riviste, ampliando gli orizzonti esistenziali di una generazione. Le atmosfere dell’epoca, le passioni e gli amori dei protagonisti di quella congerie culturale, in particolare degli afferenti al ‘Gruppo di Ur’, sono state recentemente ricostruite da Simone Caltabellotta nel romanzo, Un amore degli anni venti (10). Dal narrato emerge la storia del duplice legame sentimentale che la scrittrice Sibilla Aleramo intrattenne con Evola e con Parise. Caltabellotta rileva, altresì, la straordinarietà dell’ambiente che gravitò attorno al ‘Gruppo di Ur’. Dunque, chi furono i principali collaboratori della rivista e che pseudonimi utilizzarono? Reghini si firmava come «Pietro Negri»; Evola come «Ea», «Iagla», «Agarda» («Abraxa»). Giulio Parise utilizzava lo pseudonimo di «Luce», il poeta Arturo Onofri quello di «Oso», «Arvo» era Colonna di Cesarò, «Havismat» era la firma di Guido de Giorgio. In «Rut» è individuabile l’alpinista metafisico Domenico Rudatis, «Maximus» alludeva a Massimo Scaligero, «Gic» a Girolamo Comi. René Guénon si nascondeva dietro la firma di «Agnostus», Aniceto Del Massa siglava i suoi scritti come «Sagittario», Giovanni Colazza come «Leo», per citare i nomi più noti. Poiché il primo numero della rivista uscì all’inizio del 1927, è possibile ipotizzare che il Gruppo fosse operativo dalla seconda metà del 1926. Da un punto di vista generale, intenzione di Evola era quella di riaggregare tutti gli ambienti di cultura spirituale afferenti al Tradizionalismo romano: «Alla base di questo ambizioso progetto era la formazione di una élite spirituale da porre alla guida dello Stato» (11). Pertanto, il progetto oltre che favorire lo sviluppo interiore dei singoli appartenenti al sodalizio, mirava a evocare forze dall’alto al fine di agire magicamente sulla realtà politica del tempo e condizionarla in senso tradizionale,12 attraverso la formazione di una vera e propria ‘catena’. Il progetto fallì, tra le altre cose, per il dissidio esploso tra Evola e Reghini. Il contrasto fu provocato da una serie di concause: l’elemento dirompente va individuato nel novecento e alcune correnti iniziatiche rinascimentali.

Il lettore avrà forse compreso che la Roma degli anni Venti era animata da una vita intellettuale estremamente dinamica, impensabile ai giorni nostri. Dibattiti pubblici, conferenze su tematiche inusitate, polemiche tra artisti, filosofi, letterati e spiritualisti erano all’ordine del giorno. Antroposofi, teosofi, orientalisti e tradizionalisti romani si confrontavano dalle pagine di battagliere riviste, ampliando gli orizzonti esistenziali di una generazione. Le atmosfere dell’epoca, le passioni e gli amori dei protagonisti di quella congerie culturale, in particolare degli afferenti al ‘Gruppo di Ur’, sono state recentemente ricostruite da Simone Caltabellotta nel romanzo, Un amore degli anni venti.10 Dal narrato emerge la storia del duplice legame sentimentale che la scrittrice Sibilla Aleramo intrattenne con Evola e con Parise. Caltabellotta rileva, altresì, la straordinarietà dell’ambiente che gravitò attorno al ‘Gruppo di Ur’. Dunque, chi furono i principali collaboratori della rivista e che pseudonimi utilizzarono? Reghini si firmava come «Pietro Negri»; Evola come «Ea», «Iagla», «Agarda» («Abraxa»). Giulio Parise utilizzava lo pseudonimo di «Luce», il poeta Arturo Onofri quello di «Oso», «Arvo» era Colonna di Cesarò, «Havismat» era la firma di Guido de Giorgio. In «Rut» è individuabile l’alpinista metafisico Domenico Rudatis, «Maximus» alludeva a Massimo Scaligero, «Gic» a Girolamo Comi. René Guénon si nascondeva dietro la firma di «Agnostus», Aniceto Del Massa siglava i suoi scritti come «Sagittario», Giovanni Colazza come «Leo», per citare i nomi più noti. Poiché il primo numero della rivista uscì all’inizio del 1927, è possibile ipotizzare che il Gruppo fosse operativo dalla seconda metà del 1926. Da un punto di vista generale, intenzione di Evola era quella di riaggregare tutti gli ambienti di cultura spirituale afferenti al Tradizionalismo romano: «Alla base di questo ambizioso progetto era la formazione di una élite spirituale da porre alla guida dello Stato» (11). Pertanto, il progetto oltre che favorire lo sviluppo interiore dei singoli appartenenti al sodalizio, mirava a evocare forze dall’alto al fine di agire magicamente sulla realtà politica del tempo e condizionarla in senso tradizionale (12), attraverso la formazione di una vera e propria ‘catena’. Il progetto fallì, tra le altre cose, per il dissidio esploso tra Evola e Reghini. Il contrasto fu provocato da una serie di concause: l’elemento dirompente va individuato nella pubblicazione del volume evoliano, Imperialismo pagano. Lo studioso pitagorico rintracciò in esso l’appropriazione indebita di idee che egli aveva espresso in un articolo dallo stesso titolo. In secondo luogo furono determinanti anche le diverse posizioni che i due avevano maturato in riferimento alla massoneria. Evola aveva sviluppato una posizione decisamente negativa nei confronti della società segreta, di contro Reghini riteneva la massoneria pitagorica l’ultima catena iniziatica sopravvissuta in Occidente. In terzo luogo, incise in modo significativo la disputa sulla proprietà-direzione della rivista. Al momento della fondazione della stessa, si trovò un primo accordo tra le parti, che prevedeva che Evola assumesse la duplice mansione di direttore-proprietario. In seguito, quando Parise e Reghini individuarono in Moretto Mori un finanziatore su cui far conto, tentarono di sottrarre tali cariche a Evola. Si giunse a un nuovo accordo: Evola avrebbe proseguito la sua strada come direttore di «Krur», mentre Reghini e Parise, dissociandosi dal tradizionalista, portarono nuovamente nelle edicole «Ignis». Sulle due testate ci furono scambi di accuse tra le parti, cui seguirono querele, anche se gli attori delle stesse non giunsero mai in tribunale.

Conclusioni: esoterismo rinascimentale e novecentesco

A nostro giudizio, in tale ‘contesa’ riemerse, al di là delle ragioni contingenti, la possibile duplice lettura della prassi esoterica che l’ermetismo rinascimentale aveva ben conosciuto. Per questo abbiamo ritenuto opportuno riesumare sinteticamente la storia di «Ur» in un numero de «la Biblioteca di via Senato» pensato per commemorare la prima edizione del De arte caba

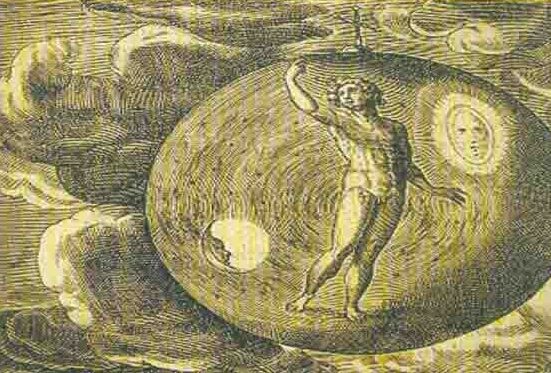

listica. In questo senso, non è certamente casuale che tra i testi che Evola volle pubblicare nella sezione “Documenti” di «Krur», figuri un brano tratto dalla Oratio de dignitate hominisdi Pico della Mirandola, in cui, è noto, il filosofo neoplatonico descrive l’uomo come «possibilità», come momento intermedio del cosmo, copula mundi (13). Nella prospettiva mirandoliana il percorso esistenziale di ogni uomo prevede una scelta: l’indiarsi attraverso la via iniziatica (a forti tratti cabalistico-pitagorici), oppure la dispersione nel contingente e nel molteplice. Nel De arte cabalistica, Reuchlin rielaborò tale tesi e anche quelle ficiniane, aprendo la strada alla magia operativa di Agrippa e soprattutto del maestro di quest’ultimo, Giovanni Tritemio. Questi nella Steganographia del 1606 si fece latore di procedure magiche, non legate meramente alla pia contemplazione sincretistica, così rilevante in Pico, ma al contrario fortemente connotate in senso attivo e pratico. Per usare la distinzione introdotta da una nota studiosa del Warburg Institute, Frances A. Yates, l’esoterismo rinascimentale ha conosciuto due percorsi: il primo pensato sotto il segno di Saturno, i cui doni e influenze vengono acquisiti attraverso la superiore contemplazione astratta e la matematica qualitativa; il secondo segnato da Venere, più attivo e diretto (14). L ’arte del periodo testimonia ed esemplifica la duplice possibilità: nel ‘talismano’ prevalentemente saturnino della Melencholia di Dürer è simbolizzato il primo percorso, il secondo trova congrua effige nel rimando venusiano di Botticelli, la ‘primavera’, l’eterno Nuovo Inizio. Ecco, nel ‘Gruppo di Ur’, crediamo si sia manifestata una divergenza simile: Reghini, massone convinto dell’esistenza di una trasmissione ininterrotta dell’antichissima sapienza italico-pitagorica, mirava a una realizzazione del primo tipo, Evola al contrario, persuaso della possibilità di incontrare le influenze dall’alto sul piano ‘verticale’, avendo escluso di potersi riferire a catene iniziatiche, interrotte da tempo in Occidente, fu massimo interprete nel Novecento della seconda tendenza. Tali differenze ripropongono le diverse ‘equazioni personali’ del sacerdotale e del guerriero.

Note:

– 1 Cfr. M. Veneziani, Alla luce del mito. Guardare il mondo con altri occhi, Venezia, Marsilio, 2017, p. 92.

– 2 Cfr. J. Evola, Il cammino del cinabro, a cura di G. de Turris, Roma, Edizioni Mediterranee, 2014, p. 157. 3Per una completa ricostruzione della storia editoriale e delle vicende personali legate a Ur- Krur, cfr. G. de Turris, Il Gruppo di Ur, tra magia e superfascismo, in «Abstracta», a. 2, n. 16, giugno 1987, pp. 12-21; R. Del Ponte, Evola e il magico. “Gruppo di Ur” . Studi e documenti per servire alla storia di Ur-Krur, Borzano, Sear, 1994;

– 3 F. Giorgio, Roma Renovata Resurgat. Il Tradizionalismo romano tra Ottocento e Novecento, vol. II, Roma, Settimo Sigillo, 2011, pp. 393-529; A. Perenne, Recensioni ed appunti:R. Del Ponte, Evola e il magico “Gruppo di Ur”, in «Politica Romana», n. 2, 1995, p. 142.

– 4 Su Caporali e la sua rilevanza spirituale cfr. F. Giorgio, Roma Renovata Resurgat, vol. I, cit., pp. 300-319. Interessante sarebbe indagare sulla misteriosa morte di Caporali, vero esempio di ‘Maestro segreto’, stimato anche nel mondo accademico, deceduto a causa di un incendio appiccato da mano ignota nella sua villa nei sobborghi di Todi.

– 5 Cfr. J. Evola, Tao Tê Ching di Lao-tse, Lanciano, Carabba, 1923; ultima ed.: Edizioni Mediterranee, a cura di G. de Turris, saggio introduttivo di Silvio Vita, Roma 2008.

– 6 Cfr. J. Evola, Saggi sull’idealismo magico, Roma-Todi, Atanòr, 1925; ultima ed.: Edizioni Mediterranee, a cura di G. de Turris, saggio introduttivo di F. Volpi, Roma 2006. Cfr. inoltre, J. Evola, L’uomo come potenza, Roma-Todi, Atanòr, 1926; ultima ed., Edizioni Mediterranee, a cura di G. de Turris, saggio introduttivo di M. De Martino, Roma 2011.

– 7 Cfr. J. Evola, Il cammino del cinabro, cit., p. 159.

– 8 Cfr. G. de Turris, Julius Evola. Un filosofo in guerra 1943-1945, II edizione ampliata, Milano, Mursia, 2017.

– 9 Cfr. Abraxa, Introduzione alla scienza dei Maghi – Conoscenza delle acque, in «Ur. Rivista di indirizzi per una scienza dell’io», a. I, n. 1, Roma, Tilopa, 1980, pp. 8-41.

– 10 Cfr. Simone Caltabellotta, Un amore degli anni venti. Storia erotica e magica di S. Aleramo e G. Parise, Firenze, Ponte alle Grazie, 2015.

– 11 Cfr. F. Giorgio,Roma Renovata Resurgat, II vol., cit., p. 433.

– 12 Questo aspetto del ‘Gruppo di Ur’ è stato in qualche modo sminuitio da Emilio Servadio, uno dei padri della psicanalisi italiana, in quel periodo vicino a Evola e al ‘Gruppo di Ur’, sia pure, come egli sostiene, da «esterno». Cfr. su tale aspetto G. de Turris, Intervista: La testimonianza di E. Servadio, in «Abstracta», a. 2, n. 16, giugno 1987, pp. 16-20.

– 13 Cfr. Pico della Mirandola, Dignità dell’uomo, in Aa.Vv., Krur. Rivista di scienze iniziatiche, a. I, n. 1, Tilopa, Roma 1981, pp. 87-128.

– 14 Cfr. F. A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Bari, Laterza, 1989, p. 326.

(tratto da “Biblioteca di via Senato Milano – luglio/agosto 2017” con l’autorizzazione dell’autore)

Nota di Redazione:

E’ nostro dovere precisare come nell’ottimo scritto del prof. Giovanni Sessa, vi siano alcuni punti interpretativi che vanno da parte nostra necessariamente chiariti: sulla rivista Atanor Giuliano Kremmerz non ha mai scritto, essendo solo apparso il suo nome tra i collaboratori, ma non essendosi concretizzata mai tale collaborazione; lo stesso Kremmerz con Ur non ebbe il minimo contatto, solo Evola ne scrisse un compendio delle sue opere in Krur, oltre agli scritti di un enigmatico Primo Sole (forse membro dell’OOE) e del myriamico Ercole Quadrelli, i cui saggi a firma “Abraxa” furono redatti da Evola a seguito di conversazioni e dopo l’approvazione dello stesso Quadrelli, similmente con quanto accadeva con Giovanni Colazza e gli scritti che furono pubblicati con lo pseudonimo di Leo.

3 Comments