Il De amore di Andrea Cappellano è un testo di straordinaria importanza per comprendere il senso di questa trattazione. Si tratta, come detto, del culmine di un lungo processo di sublimazione del rapporto re-feudatario e feudatario-servitore. L’apporto pluricentenario del feudalesimo aveva disseminato la Francia di contadi, contee e ducati, che spesso godevano di grande (o totale) indipendenza dal potere centrale dei capetingi parigini. Realtà pressochè indipendenti, come Champagne e Aquitania, per menzionarne qualcuna, furono i centri nevralgici di questa rivoluzione, che portò all’instaurarsi di una vera e propria religione d’amore, in cui la dama si erge a deità onnipossente, capace addirittura di praticare uno spregiudicato gioco da “gatto col topo” nei confronti di un amante particolarmente assoggettabile.

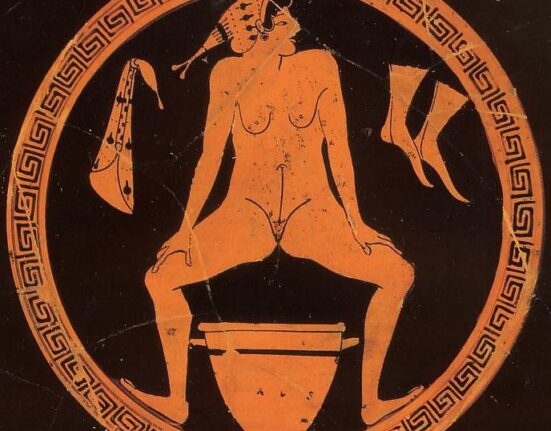

Nella Francia del XII secolo, tutto era vissuto con una dedizione quasi fanatica alle questioni amorose; esistevano addirittura delle corti d’amore, come a Poitiers, alla corte di Eleonora d’Aquitania, o a Troyes, sotto Eleonora duchessa di Champagne. Raynouard, nel 1817, è stato il primo filologo romanzo a dimostrare l’esistenza di tale pratica. Anche grazie alla sua indagine ci rimangono ben 21 giudizi emessi da questi curiosissimi tribunali amorosi; è peraltro possibile che le corti ospitassero gare di poeti su argomenti amorosi, come potrebbe suggerire la gran fama, in quei tempi, della tenson e del partimen (o jeu-parti), forme letterarie perfette per inscenare un contrasto amoroso tra amati litigiosi e avvocati delle parti. Alcuni soggetti dei jeux-parties riguardano questioni di una certa sottigliezza simbolica e filosofica; ce ne rimane uno che suona così: “Chi fa miglior uso del tempo, un uomo che incalza una donna dabbene con speranza di piacere, o un uomo che ama una sciocca con la quale si intrattiene in piacere?”. La questione è meno oziosa di quanto possa sembrare, visto che è altamente possibile, secondo Jean Markale, che questa domanda celi un tema cataro (la “sciocca” è la Chiesa di Roma, o il suo seguace).

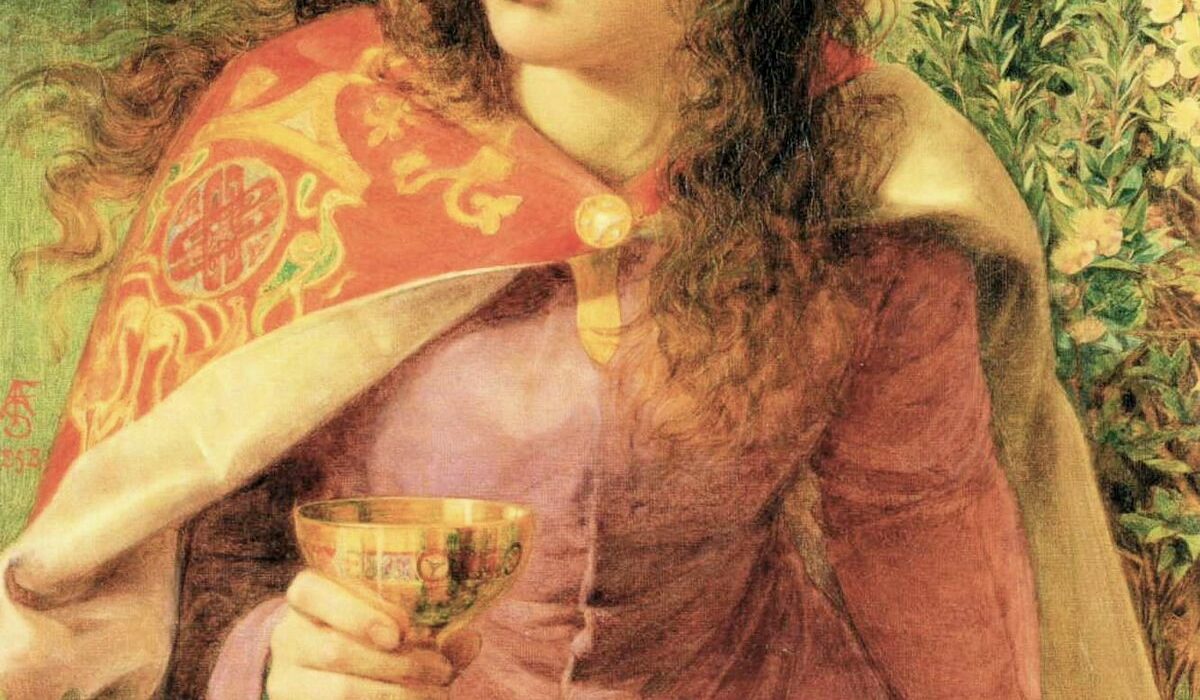

Ad ogni modo, tutto ciò rimanda inevitabilmente a un passato ancestrale, in cui erano le regine ad amministrare le ordalie e le pene, quando la giustizia perteneva all’autorità femminile (non per nulla femminili sono tutte le deità greche della giustizia, da Astrea fino a Temi, da Dike alle Erinni).

La giustizia (ma la giustizia d’amore, certamente) è anche il tema chiave di molti dei precetti amorosi elencati da Cappellano. Alcuni di questi mi hanno stupito per la disinvoltura nell’assegnare alla donna un ruolo guida nel rapporto, e per l’indulgenza clamorosa che intimano al maschio anche quando la dama è palesemente nel torto. Uno di questi, l’undicesimo, suona: “quando ti doni ai piaceri d’amore, non permettere al tuo desiderio di eccedere sopra quello dell’amata”, e così suona un altro:“ nel dare o nel ricevere i piaceri d’amore, mantieni una certa modestia.” Nulla insomma deve essere soverchiante nel rapporto, ma perfettamente paritario. In realtà, come detto, lo sbilancio del rapporto pendeva sempre e comunque a favore della donna. L’ottavo precetto è invece di portata sociale: “non cercare l’amore di una donna che ti vergogneresti a sposare”; il che implica l’esortazione a cercare una donna di pari o superiore rango rispetto all’amante, cosa che rende la dama del “gioco delle parti” proprio una domina a tutti gli effetti.

Stefano Manza