Il sesto precetto del De amore di Cappellano è parimenti laconico ma interessante: “mantieniti casto per la tua donna”. Tal precetto declina al maschile l’esortazione a mantenere a tutti i costi la verginità pre-matrimoniale impartita storicamente alla donna, la quale assurge così a una dignità difficile da accettare, se si considera il medioevo da un punto di vista pregiudiziale. Secondo questa logica religio-amorosa, così come si deve essere puri prima dell’eucaristia, parimenti l’amante si deve presentare intonso al cospetto dell’amata (cioè non gravato da impurità carnale). Il settimo precetto suona invece: “non tentare di rubare l’amata altrui” e la fonte decalogica e biblica che ne è alla base è lampante. In questi due precetti, dunque, la trattatistica amorosa si fa vera e propria dogmatica, la cui infrazione, come visto negli accenni alle corti d’amore francesi, comportava talora un vero e proprio iter processuale.

Cappellano non sembra condividere, tuttavia, alcune premesse del jeux-parti di alcuni ambienti poetici coevi. La sua visione di tal gioco (quella originaria quantomeno, precedente alla celebre e bizzarra ritrattazione di quanto originariamente sostenuto fatta nel III libro del De Amore) non solo include l’amplesso, ma anzi lo ritiene basilare, come dimostra quel suo precetto che suona: un uomo non può amare se non dopo la pubertà; mentre per altri, come per quei teorici dell’amore che si occuparono di reinterpretare i racconti del ciclo arturiano, l’amore sessuale rimase tabuizzato, o comunque fortemente velato da una coltre di simbologie spesso fuorvianti. Per costoro, l’ingresso in scena della carnalità distrugge il castello di carte del gioco delle parti tra la dama e il cavaliere, e il rapporto deve ricominciare daccapo.

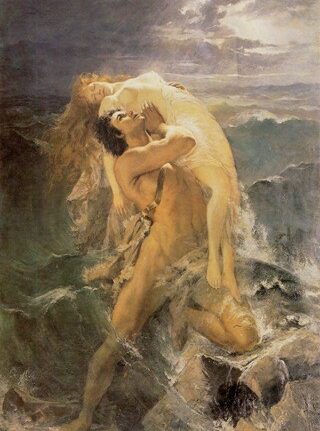

Nondimeno, come ricorda Markale, sarebbe ipocrita e contro-intuitivo considerare qualsiasi forma di sublimazione (poetica o socio-religiosa che sia) del desiderio amoroso come non derivata ab origine dall’attrazione fisica. Anche quando leggiamo il più etereo degli stilnovisti dobbiamo presupporre l’immediatezza (e anche, per così dire, il primitivo “candore”) dell’amor sessuale come scaturigine di buona parte del suo immaginario. Ne fa teste il Fiore di Dante; ma ne fa teste anche, se vogliamo riferirci più latamente al fenomeno nel Medioevo, gran parte dell’architettura religiosa romanica e gotica, che nella forma oblunga dei protiri riprende, sacralizzandolo, un dettaglio anatomico femminile.