Il dolore è una delle prime esperienze che l’essere umano fa nella sua esistenza terrena. Dopo il paradiso fetale, con il trauma della nascita (Rank) il neonato impara ben presto l’esperienza del dolore. La carezza della mamma assieme a molte sensazioni che procurano pianto, gli palesano la contraddittorietà della vita, che egli supererà in seguito modellandosi sul genitore meglio funzionante. Crescendo imparerà a sua spese a far soccombere il principio del piacere (Freud) per quello doloroso della realtà.

Non stupisce quindi che le prime testimonianze letterarie dell’umanità sono all’insegna della risposta al dolore. Come conciliare le divinità con la sorte che spesso si accanisce anche sui giusti? Si parla di teodicea, cioè del tentativo di giustificare le divinità dalla presenza del male nel cercare ragioni teologiche al dolore. La Teodicea Babilonese del 1000 a.C. è un modo di coordinare in un unico disegno logico il mistero della volontà apparentemente irrazionale delle divinità, l’assurdità degli scompensi sociali, l’arbitrarietà del destino umano e la necessità di credere in Dio.

Spesso queste domande cadono nel vuoto lasciando intatto l’abisso che le fa sperimentare. È il caso di un famoso testo egiziano, il Dialogo di un suicida con la sua anima, il quale paragona la morte al sollievo della brezza del Nilo.

Nella storia dell’umanità sono state tentate varie risposte. Quella più immediata è che il male è prodotto dall’uomo, pensiamo all’inizio della Genesi, in cui Caino uccide Abele. Pensiamo allo zoroastrismo, la religione dell’Iran, per il quale ci sono due principi quasi uguali: il dio del bene, Ahura Mazda, responsabile delle realtà positive, e il dio del male, Arimane, responsabile delle realtà negative. Questa dicotomia raggiungerà il completo dualismo con il manicheismo.

Oppure gli uomini hanno escogitato la soluzione della retribuzione, per cui si soffre a causa di colpe compiute nel passato (anche dai genitori) o in altre vite personali. Pensiamo all’induismo e al buddhismo, per i quali il karma negativo accumulato in vite precedenti è responsabile di una attuale vita sofferta.

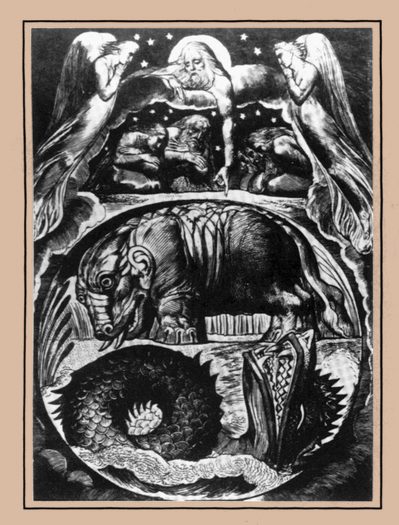

Anche nella Bibbia ci si scontra con la teoria retribuzionistica, come pensavano gli amici di Giobbe. Secondo questa visione nel mondo vi è un meccanismo, quello di delitto e castigo: ad ogni colpa commessa nella vita presente segue una punizione nella vita presente (ma Dio punisce nei figli anche le colpe dei padri). Il libro di Giobbe è un testo sapienziale dell’Antico Testamento, nel quale Giobbe è un uomo giusto che, senza una ragione apparente, è punito da Dio, nonostante le tesi dei suoi amici, che invocavano le colpe del passato. Una certa vulgata del pensiero ci presenta Giobbe come l’incarnazione della pazienza, del resto la lettera di Giacomo (5, 11) esalta “la pazienza di Giobbe”.

In realtà, nonostante le righe iniziali del libro biblico, che probabilmente ripropongono una storia già famosa nel Vicino Oriente antico, Giobbe non è per nulla paziente, anzi si sfoga con ira nei confronti di Dio rasentando anche la bestemmia. “O terra, non coprire il mio sangue; o tomba, non celare il mio grido” (16, 18). Per comprendere questo versetto occorre sapere che per la Bibbia il sangue dell’innocente può gridare a Dio, come quello di Abele (Genesi 4, 10). In questo modo era uso che il sangue versato si coprisse con la terra per non farlo gridare a Dio. Giobbe a più riprese chiede a Dio con toni assai irosi il perché del suo dolore immotivato. “O, se sapessi dove incontrare Dio, come arrivare fino al suo trono! Esporrei a Lui la mia causa con la bocca colma di argomentazioni” (23, 3-4). Però c’è un’altra possibile interpretazione. La seconda parte del versetto 18 del capitolo 16 è letteralmente “e non ci sia luogo per il grido di me”. Può essere inteso certamente “o tomba, non coprire il mio grido”: il sintagma ve’al yehy maqom, “e non sia luogo”, contiene la parola maqom, che significa anche “tomba”. Ma può essere inteso anche “e il mio grido non abbia sosta”, cioè il mio grido non abbia un luogo dove placarsi. Questa seconda interpretazione renderebbe ancor più incisivo il messaggio di Giobbe.

La protesta di Giobbe è talmente veemente che per il sapiente biblico il Signore “sghignazza sulla disgrazia degli innocenti” (9, 23). C’è un’altra possibile traduzione. Il sintagma lemasat, “sulla disgrazia”, è tradotto così a partire da una radice che significa “dissolvere”. Ma alcuni leggono lelimesat, “sulla supplica”, dall’arabo lms, “chiedere, supplicare”. Questa seconda interpretazione renderebbe ancor più forte l’attacco rivolto a Dio, che se la ride anche delle preghiere mosse dalle sciagure.

“La sua rabbia mi perseguita per dilaniarmi, contro di me digrigna i denti, contro di me il mio nemico affila gli occhi … Ero sereno, e lui mi ha stritolato, mi ha afferrato per la nuca e sfondato il cranio, ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi arcieri prendono la mira su di me, senza pietà mi trafigge i reni, per terra versa il mio fiele, apre su di me breccia su breccia, infierisce su di me come un generale trionfatore. Un sacco ho cucito sulla mia pelle e ho affondato nella polvere la mia fronte” (16, 9.12-15). Dio viene presentato come una belva sanguinaria, come un generale sadico che si diverte a massacrare le sue vittime: si ricorre alle immagini delle crudeltà belliche, per esempio nella cosiddetta “tavolozza di Narmer” il faraone egizio è raffigurato mentre fracassa il cranio dei vinti con una mazza ferrata. L’atteggiamento di Dio nei confronti di Giobbe è talmente spietato che questi affonda nella polvere la fronte. Letteralmente abbiamo il termine ebraico qareny, “il mio corno”. Il corno sta in fronte, questo spiega la traduzione dei più. L’immagine è quella della umiliazione più completa in quanto per il mondo antico il corno dell’animale, essendo un simbolo di forza e uno strumento di difesa, diventa sinonimo di “vigore” e “dignità”. Giobbe è completamente schiacciato nella sua dignità, nel suo onore, nella sua forza.

Giobbe è talmente senza speranza e preda dell’angoscia procurata dalla cattiva sorte che considera gli inferi come la sua famiglia. “Se devo sperare, sono solo gli inferi la mia casa, nelle tenebre stenderò il mio giaciglio. Al sepolcro io grido: Padre mio sei tu!. Ai vermi dico: Madre mia, sorelle mie!” (17, 13). Nella letteratura antica dell’area vicino orientale era la divinità ad essere invocata come padre e madre. Per esempio nel “cilindro” di basalto del re mesopotamico Giudea, che regnò tra il 2150 e il 2130 a.C., è scritto: “Io non ho più madre, sei tu Dio mio madre. Io non ho più padre, tu sei mio padre.

Giobbe vive fino in fondo la sua passione, scende negli inferi del dolore e del male morale, inizia a bestemmiare anziché rendere lode al creatore. Ma alla fine del libro il protagonista impara la lezione. “Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono” (42, 5). Giobbe si converte a Dio dopo spasimi inauditi. Prima aveva solo delle tesi teologiche collezionate nelle torri d’avorio degli studiosi e degli scribi. Bellissime teorie retribuzionistiche che però, alla prova dei fatti, lasciano il tempo che trovano. Giobbe incontra Dio proprio nel dolore e impara che i suoi progetti non sono nulla al confronto dei progetti che Dio ha sulla sua vita. Quindi Giobbe non ottiene una risposta, non capisce fino in fondo l’abisso del male, ma impara a sue spese che Dio e il dolore, da Dio voluto, sono un mistero. Ma nonostante questo il fedele deve fidarsi per fede del mistero della volontà di Dio. In ebraico il verbo del credere, emin, significa letteralmente “affidarsi”. La vera fede è un salto tra le braccia di Dio, anche se non lo comprendiamo del tutto. Certamente il “vedere” di Giobbe non è l’incontro oltre ogni dubbio di Dio, cosa che dissiperebbe ogni lacuna, ma indica la percezione nuova e profonda che Giobbe ha di Dio. In questo senso il verbo si situa entro una lunga tradizione biblica che parla della visione (interiore) che il giusto e il fedele hanno di Dio (Salmo 25, 14-15; 123, 1-2; 141, 8; e così via).

L’atteggiamento di Giobbe è in fondo quello della Lettera agli Ebrei (11, 1): “La fede è upostasis delle cose che si sperano; prova delle cose che non si vedono”. La tradizione medioevale traduceva il greco upostasis con il latino substantia. Est autem fides sperandarum substantia rerum …, “la fede è sostanza delle cose che si sperano”, nel senso che è la loro base sicura, il loro fondamento. Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae II-II q4 a1) cambiava leggermente il senso e intendeva la parola substantia come equivalente a habitus, cioè una costante disposizione dell’animo, attraverso la quale la vita eterna inizia a prendere essere in noi e la ragione inizia ad acconsentire a quanto l’essere umano sperimenta. Per la fede, in modo germinale, in germe, cioè in sostanza, sono già presenti le cose che si sperano, cioè la vita vera, la vita eterna, la salvezza. Dato che in germe la salvezza è già presente, allora la ragione inizia ad intravedere qualche cosa, quindi si crea una qualche certezza riguardo alle verità di fede. Pertanto le cose che si sperano non sono ancora visibili con gli occhi della carne, cioè non sono del tutto evidenti, ma sono visibili con gli occhi dell’anima: in altre parole le verità della fede non sono ancora del tutto evidenti ma dato che sono presenti già in geme in noi, nasce già ora una qualche percezione di esse. È la visione interiore di Giobbe.

L’attuale esegesi neotestamentaria percorre un’altra strada per spiegare upostasis, ma i risultati sono grossomodo gli stessi. Etimologicamente la parola greca upostasis significa “ciò che sta sotto”, quindi il fondamento, ciò che tiene in piedi una determinata realtà. La traduzione greca della Settanta (Naum 2, 8), nel descrivere la distruzione della città di Ninive, scrive che “i palazzi regali crollarono” (ta basileia diepesen), addirittura il fondamento venne scoperto (kai ē upostasis apekalufthē)”, vale a dire che le fondamenta degli edifici vennero alla luce. Anche in senso traslato: nel passo di Giudici 6, 4 si traduce upostasin zōēs, letteralmente “fondamento di vita”, cioè i mezzi di sussistenza. In questo modo la traduzione medioevale come substantia non è del tutto erronea. Tuttavia i filologi, studiando il greco dei papiri coevi, hanno rilevato come upostasis indicava un “titolo di possesso”, allora la fede sarebbe una garanzia delle cose che si sperano, un modo di possederle già ora. La fede tuttavia mantiene tutto il suo mistero, quindi non è accettabile la traduzione di Lutero (“ferma confidenza”). Perché? Ce lo mostra il secondo membro del versetto: la fede è “prova (elenchos) delle cose che non si vedono”. Prima l’autore scrive che ci sono cose che si sperano, poi afferma che ci sono cose che non si vedono. In queste espressioni c’è tutto il paradosso della fede, che possiede senza avere, che conosce senza vedere. Si tratta di una intuizione molto alta, paragonabile anche questa volta a quella di Giobbe. Pertanto bisogna intendere il versetto così: la fede è un modo di possedere in qualche modo già ora ciò che si spera, è un mezzo per conoscere in qualche modo già ora le realtà che non si vedono. Non si tratta di un possesso totale né di una conoscenza totale, cose che avverranno solo dopo la morte nella unione totale con Dio, ma la fede permette di avere già ora qualche anticipo, qualche intuizione permessa dalla visione interiore.

Per Giobbe i teologi cercano di razionalizzare Dio e la sua opera. Dio non ha un progetto umano, che l’uomo cioè possa capire. L’uomo ha solo una lampada (Agostino) e con essa cerca di illuminare tutto l’universo, ma è impossibile. Giobbe abbandona la misera lampada e cerca il volto di Dio, il suo progetto, anche se la mente limitata non può capirlo del tutto. Giobbe non ha trovato una soluzione che spieghi o cancelli il dolore, ricorda di stare ancora nella polvere e nella cenere, ma sa che questo dolore fa parte del progetto di Dio: gli basta questo. Per Giobbe il mistero non è avere la porta chiusa ma contemplare una realtà così grande da non poterla comprendere tutta anche se traspare qualche immagine.

Infatti Dio si fa sentire, innanzitutto nell’urlo della tempesta (38, 1) e manifesta a Giobbe che non deve pretendere di conoscere tutto il creato e la sapienza che lo informa nel profondo. Dio mostra la perfezione della creazione elencando cose e particolari, secondo uno stile simile a quello dell’onomastica egiziana, che cataloga minuziosamente gli aspetti della realtà. Pertanto “il timore del Signore, questo è sapienza” (Giobbe 28, 28), quindi la vera sapienza non sta nel conoscere razionalmente tutto, cosa impossibile per la mente limitata dell’essere umano.

Nella Bibbia abbiamo altri tipi di risposte al dramma del dolore, pensiamo a quella di Deuteronomio e Geremia, che è anche la stessa di Elim, un altro amico di Giobbe. L’uomo è come il metallo prezioso che deve essere purificato dal suo limite creaturale. Il dolore è una opera pedagogica di purificazione. Il dolore è in sé assurdo, ma è l’unica possibilità per incontrare Dio: il dolore è stato creato da una Persona altissima. Ma Giobbe rifiuta anche questa soluzione in quanto il dolore è eccessivo, catastrofico, demolitore, non ha una finalità.

In Isaia abbiamo i Carmi del Servo di YHWH, che sono una inedita riflessione sul male. il Servo di YHWH è giusto ma umiliato, quindi il dolore, nella sua anima profonda, può essere un germe di fecondità. Attraverso il dolore si irradia una salvezza. Queste parole di Isaia prefigurano il dolore cristiano.

Il Nuovo Testamento, infatti, fa coincidere il Servo di YHWH che profetizzava Isaia con Cristo. Gesù Cristo è l’Uomo Dio che si è incarnato sulla terra per salvare l’umanità, è questa la Buona Notizia (in greco euanghelion, “vangelo”) del cristianesimo. Gesù salva l’uomo di ogni tempo (Redenzione) assumendo su di sé il peccato. Lo fa morendo in croce.

1Pietro 2, 18-25: “Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni; non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c’è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente; egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime”.

Nella sua lettera Pietro, insegnando la dottrina cristiana, fa molti riferimenti al sostrato ebraico. Per esempio, per le sofferenze di Cristo, usa molto spesso il verbo greco paschein, “soffrire”. La parola Pasqua deriva dall’ebraico pesach, “passare oltre”, ma Pietro sembra alludere a una assonanza con il verbo greco “soffrire”: Pasqua/paschein. Già prima di Cristo Filone di Alessandria mette in relazione queste parole. La più antica catechesi pasquale – quella di Melitone di Sardi e quella di Origene – ripropone lo stesso accostamento ma in riferimento alla sofferenza di Cristo che è stata salvifica.

Per incarnazione si intende esattamente che Dio, purissimo spirito, assume una natura umana e lo fa nella Santissima Persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae III q1 a1): “A ciascuna cosa è conveniente ciò che è secondo la sua natura: come all‘uomo il ragionare, essendo egli per sua natura ragionevole. Ma la natura di Dio è la bontà stessa, come spiega Dionigi. Perciò conviene a Dio tutto ciò che è proprio della bontà. Ora, la bontà tende a comunicarsi, osserva ancora Dionigi. Di conseguenza alla somma bontà si addice di comunicarsi alla creatura in modo sommo. E ciò avviene precisamente quando Dio ‘unisce a sé una natura creata in modo che una sola persona risulti di tre elementi: il Verbo, l‘anima e la carne’, come dice Agostino (De Trinitate 13, 17). È chiaro dunque che l‘incarnazione di Dio era conveniente”.

Gli ebrei festeggiano la Pasqua per commemorare la liberazione dalla schiavitù d’Egitto e lo fanno uccidendo un agnello e mangiando il pane azzimo. Gesù, nello scenario della cena della Pasqua ebraica, sostituisce il pane azzimo con il suo corpo divenendo il nuovo Agnello che si sacrifica per l’umanità. Ogni celebrazione eucaristica è il memoriale del sacrificio di Cristo, dove il pane spezzato e il vino versato sono il corpo e il sangue di Cristo morto in croce. La fede cattolica riconosce nel pane e nel vino eucaristici la presenza vera, reale e sostanziale del corpo e del sangue di Cristo. Nelle apparenze del pane e del vino eucaristici vi è Cristo risorto.

L’Eucaristia è la fonte di tutte le grazie in quanto vi è la presenza di Gesù Cristo. Per questo la chiesa cattolica dispone che i fedeli partecipino alla Santa Messa ogni domenica. Partecipando al banchetto eucaristico i fedeli vengono ricolmati di grazia. Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae III q73 a1): “I sacramenti della Chiesa hanno lo scopo di provvedere all‘uomo nella vita spirituale. Ma la vita dello spirito assomiglia a quella del corpo, essendo le realtà corporali immagini di quelle spirituali. Ora, è evidente che come alla vita del corpo occorrono la generazione, con la quale l‘uomo inizia a vivere, e la crescita, con la quale egli raggiunge la perfezione della vita, così occorre anche l‘alimento perché si conservi in vita. Come quindi per la vita spirituale era necessario che ci fosse il battesimo, che è la rigenerazione spirituale, e la cresima, che è la crescita spirituale, così era necessario che ci fosse il sacramento dell‘Eucaristia, che è l‘alimento spirituale”.

Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae III q73 a4): “Questo sacramento ha tre significati. Il primo riguarda il passato, in quanto cioè esso commemora la passione del Signore, passione che fu un vero sacrificio. E da questo punto di vista è detto sacrificio. Il secondo significato riguarda invece l‘effetto presente, cioè l‘unità ecclesiale, nella quale gli uomini vengono inseriti per mezzo di questo sacramento. E per tale motivo esso è detto comunione. Il terzo significato infine riguarda il futuro: poiché questo sacramento è prefigurativo della fruizione di Dio che avverrà nella patria. E sotto questo aspetto esso è detto viatico, in quanto ci fornisce la via per giungervi”.

Ritorniamo a 1Pietro (2, 24): “Dalle sue piaghe siete stati guariti”. L’autore vuole dare forza e vigore ai cristiani perseguitati. Il passo che abbiamo citato è rivolto agli schiavi cristiani, che invita ad amare i propri nemici e a vedere la sofferenza come una grazia.

Il cristiano è chiamato a completare con la propria sofferenza quello che manca ai patimenti di Cristo. “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la chiesa” (Colossesi 1, 24). Allora il dolore di ogni uomo acquista una pienezza divina in quanto il sofferente diviene un amico privilegiato di Dio, nel quale si rinnova la redenzione.

Nella Eucaristia il fedele si trasforma in Cristo. Tommaso d’Aquino (Scriptum super Sententiis IV, 12, 2, 1): “L’effetto proprio di questo sacramento è la trasformazione dell’uomo in Cristo”. Questo avviene tanto nella sofferenza quanto nella gloria della risurrezione. Partecipi delle sofferenze di Cristo, partecipiamo poi anche alla sua gloria. “Se moriamo con lui, con lui anche vivremo” (2Timoteo 2, 13).

La frase “dalle sue piaghe siete stati guariti” è nell’originale greco della lettera di Pietro: ou tōi mōlōti iathēte. È una citazione non letterale del IV Carme del Servo di YHWH di Isaia. Pietro presenta Cristo e lo indica come “esempio”, ma questa parola in greco è upogrammon (v. 21), che indica letteralmente qualcosa da scrivere, da ricopiare, una epigrafe, una icona, qualcosa di inciso, di ben scritto. L’autore vuole elevare il nostro sguardo alla piaga salvifica di Cristo, Guaritore ferito, che sanguina perché è piagato. Ora, la parola greca “piaga” (dal verbo greco molunein, “sporcare” di sangue) indica propriamente la ferita che sanguina, specie quella della flagellazione. Gli schiavi erano spesso colpiti con il flagello, cioè una frusta. Allora l’autore vuole mostrare agli schiavi l’icona di Cristo perché tutti possano vedere la piaga esemplare di Cristo scritta nella sua carne. Questa piaga esemplare di Cristo è il modello delle piaghe degli schiavi, non solo ma di tutti i cristiani. Ogni dolore può essere salvifico, come quello di Cristo, se accolto in grazia di Dio.

Isaia 53, 5: “Dalle sue piaghe siamo stati guariti” è nell’originale ebraico wu-bachaburatu nirpa’ lanu, letteralmente “e per la sua piaga è stato guarito a noi”. Perché? Sempre nello stesso versetto è scritto letteralmente: “Il castigo della pace di noi (è) su lui”, cioè “il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui” (CEI). La parola ebraica per “castigo” è musar, che significa letteralmente “correzione” per imparare qualche cosa. Dio ha permesso di affliggere il Servo di Isaia affinché noi imparassimo la “pace”, shalom. Vale a dire che Dio attraverso le piaghe del suo Servo ci insegna come comportarci per avere la Pace Messianica: felicità, salvezza, benessere totale, perfezione, integrità (tutte sfumature presenti nel termine ebraico shalom). Il Messia degli ebrei è Cristo stesso nella interpretazione del Nuovo Testamento: infatti, Cristo è un titolo che in greco significa Unto, così come la parola ebraica Messia (Gesù invece è il nome proprio). Matteo 11: “Prendete su di voi il mio giogo, e imparate da me, perché sono dolce e umile di cuore; e troverete la pace per le anime vostre; perché il mio giogo è soave e il mio peso leggero”.

Il termine ebraico “piaga”, chaburah, è usato varie volte nell’Antico Testamento. La parola ebraica deriva da una radice semitica attestata anche in arabo (chbr) che contiene l’idea di qualcosa di colorato o variopinto, quindi comunica l’idea di felicità e in semitico meridionale alla V forma significa “sedurre, allettare”. Certamente nella parola ebraica chaburah la radice semitica in questione veicola l’idea della ferita da cui sgorga sangue, che è per l’appunto “colorato” di rosso.

Innanzitutto il sostantivo ebraico chaburah compare in Genesi 4 quando Lamech vuole vendicarsi per la sua “ferita”. In Esodo 21, 24 ss compare nella legge del taglione (“occhio per occhio, dente per dente … ferita per ferita”). In Isaia 1 il popolo a causa dei suoi peccati ha una “piaga” incurabile. Cristo è colui che non si è vendicato, come invece fece Lamech e anche come prescrive la legge del taglione, ma Cristo stesso attraverso la “ferita” ci ha guarito. La “piaga” di Cristo deriva dal peccato del popolo di Israele e di tutto il mondo. Noi gli abbiamo inferto una ferita ma attraverso di essa Egli ci ha guarito.

Nell’Antico Testamento a volte Dio “si diverte” a guarire un male con un male simile. Per esempio, in Numeri 21 gli israeliti sono uccisi dal morso dei serpenti ma poi vengono salvati da Dio se guardano un serpente di bronzo fatto innalzare. Questo episodio è interpretato come prefigurazione di Cristo, che ci guarisce proprio con lo stesso male con il quale è stato colpito per via del peccato degli uomini. Non solo, in Giovanni 3 Cristo si paragona al serpente innalzato che guarisce gli israeliti. Oppure pensiamo a quanto successo a Mara (Esodo 15; Numeri 33), che in ebraico significa “amaro”, dove il popolo si trova con sorgenti di acque amare, quindi non potabili. Allora Dio ordina a Mosè di gettare un legno e quelle acque vengono risanate. La tradizione ebraica del targum dice che il legno è quello di un oleandro, cioè dalle foglie velenose. Allora i rabbini si chiedono il perché, e per questo un midrash del 100 d.C. spiega: “Venite e vedete quanto sono diverse le vie dell’Onnipresente da quelle degli uomini! L’uomo infatti cura l’amaro con il dolce, mentre Colui che con la sua parola ha creato il mondo non fa così, ma cura l’amaro con l’amaro, pone la sostanza dannosa dentro la sostanza danneggiata per fare un miracolo”. A sostegno di questa interpretazione il midrash cita un testo di Geremia (30, 17) nel quale Dio dice: “Dalle tue ferite ti risanerò”, ma la preposizione “dalle”, in ebraico min, si può tradurre anche “a partire dalle” tue ferite ti risanerò. Dio guarisce il popolo non solo “dalle” sue ferite ma “mediante” le sue ferite, con lo stesso mezzo con cui Egli ferisce.

Il IV Carme del Servo di YHWH è compreso tra 52,13–53,12 di Isaia. Gli altri tre Carmi sono in: 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9. Abbiamo a che fare tecnicamente con il cosiddetto Deutero-Isaia (capitoli 40-55), cioè un altro autore diverso dall’Isaia dei primi capitoli del libro biblico, mentre il Trito-Isaia è una terza mano (capitoli 56-66). Nel 1775 Döderlin per la prima volta divideva i 66 capitoli del libro di Isaia in due tronconi: 1-39 (Isaia, profeta vissuto nel VIII secolo a.C.) e 40-66 (Deutero-Isaia). Nel 1892 Duhm spezzava anche il secondo troncone: i capitoli 40-55 del Deutero-Isaia e i capitoli 56-66 del Trito-Isaia.

Secondo alcuni autori i quattro Carmi appartengono al Deutero-Isaia (per gli studi linguistici di North non ci sono differenze nel lessico e nello stile tra i Carmi e tutto l’altro materiale del Deutero-Isaia), secondo altri no. Quest’ultima tesi è sostenuta da chi considera rilevante che nei Carmi ci sono ben 46 vocaboli mai usati dal Deutero-Isaia. Inoltre, per uno studioso, Steck, i quattro Carmi esibiscono uno schema letterario comune, che confermerebbe la loro mutua appartenenza. Si tratta di uno schema tradizionale in tre elementi che descrive il conferimento di un incarico particolare da parte di Dio nello scenario della corte celeste. Gli elementi dello schema sono come segue: innanzitutto la descrizione del compito ricevuto (Auftrag); poi la maniera di eseguire il compito (Art der Ausführung); infine il risultato o la riuscita (Gelingen) riguardo al Servo stesso e riguardo ai destinatari della sua missione, cioè “le nazioni”.

Il testo ebraico del Deutero-Isaia, presentando la parola shalom, che è un termine tecnico messianico, lascerebbe intendere che questo Servo sia il Messia, ma non è chiaro chi sia effettivamente questo personaggio cantato da Isaia. Alcuni manoscritti del targum, ma non quelli migliori, inseriscono il termine Messia: “ecco il mio servo, il Messia, che io sostengo”. Invece la traduzione greca della Settanta inserisce in 42, 1 i nomi di Giacobbe e Israele: “Giacobbe il mio servo, io lo sosterrò; Israele, il mio eletto, in esso si compiace l’anima mia”. Allora il Servo di YHWH altro non sarebbe che il popolo ebraico, o una sua parte, che nella storia è stato umiliato ripetutamente ma è destinato alla gloria. Questa interpretazione viene suggerita anche dal verbo “sostenere” (42,1), che si trova soltanto in un altro testo del Deutero-Isaia, cioè in 41,10, dove YHWH dice a Israele-Giacobbe: “ti sostengo con la destra vittoriosa”. Dunque anche il Servo di 42,1, sostenuto da YHWH, potrebbe essere il popolo. Dal canto suo Kaiser ha ipotizzato un collegamento con il Salmo 2, che è regale, quindi il Servo sarebbe un re, ma l’interpretazione incontra una difficoltà quando Isaia parla della sofferenza del Servo, infatti in Israele era sconosciuta l’idea di una sofferenza vicaria del re. Tuttavia altri portano a sostegno della tesi di Kaiser alcuni salmi nei quali il salmista è sofferente, disprezzato, morente e poi ritorna alla vita (ma questi salmi possono essere attribuiti al re solo indirettamente). In ogni modo, occorre osservare che 42, 1 si apre con la parola ebraica “ecco”, che lascia intendere che la voce narrante, cioè YHWH, presenta il suo Servo pubblicamente. Stiamo nello scenario della corte celeste (come in Isaia 6), quindi questo personaggio misterioso viene introdotto con tutti gli onori.

Nell’uso civile del termine ebraico chebed, “servo”, c’è da notare che non indica necessariamente una persona collocata in una posizione sociale di basso rango. Il termine di per sé denota una relazione di subordinazione a un’altra persona, dunque un termine relativo per quanto riguarda la collocazione sociale dell’individuo per il quale viene usato. Per esempio, un alto ufficiale della corte del re (che ha una posizione sociale alta) può essere chiamato chebed, perché si trova agli ordini del re. Ugualmente uno schiavo (con posizione sociale bassa) può essere chiamato chebed. L’uso religioso del termine fuori del Deutero-Isaia è assai comune e viene applicato a molti individui (Mosè, Davide, Elia, e così via), anche genericamente (la voce dell’orante in molti salmi), e qualche volta, soprattutto in testi della storiografia deuteronomistica, viene applicato collettivamente ai profeti (“i miei servi i profeti”).

La radice semitica attestata nel sostantivo chebed significa “servire, fare, lavorare”. In sudarabico chbt significa “costrizione”. In Isaia 43, 23-24 c’è un gioco di parole tra i vari significati del verbo chabad: “Non mi hai portato neppure un agnello per l’olocausto, non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Non ti feci lavorare (he-chebade-ti-k) con richieste di oblazione né ti stancai con richieste di incenso. Non hai acquistato con denaro la cannella per me, né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma asservisti (he-chebade-ti-ni) me con i tuoi peccati”, vale a dire “ma tu mi hai dato molestia con i tuoi peccati”.

Occorre dire che tutto il IV Carme è nella struttura una inclusione (inizia e finisce con due temi uguali, mentre nel mezzo c’è una variazione): il Servo ha successo (52, 13-53, 2), il Servo viene umiliato (53, 3-9), il Servo è glorificato (53, 10-13). Questa tematica della glorificazione mediante la mortificazione (“Perciò gli darò in premio le moltitudini perché ha spogliato sé stesso fino alla morte”, 53, 12) è presente nel Vangelo di Giovanni dove la passione e morte di Cristo sono intese come la sua glorificazione, quindi anche Giovanni applica a Cristo le parole di Isaia. Pure gli Atti (8, 32) collegano il Servo di YHWH di Isaia a Cristo. Non solo, ma è probabile che persino Giovanni Battista faccia un riferimento a Isaia quando proclama Gesù quale “l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (Giovanni 1, 29): in aramaico, la lingua parlata quotidianamente dagli ebrei ai tempi di Cristo, il termine talya significa sia “agnello” sia “servo”, quindi c’è chi suppone che chi ha riportato nel vangelo, scritto in greco, le parole di Giovanni Battista, abbia confuso i due significati della parola aramaica.

Secondo la visione di Tommaso d’Aquino, il male non è in sé un ente ma è la privazione di un ente. Quando diciamo che abbiamo una malattia, quello stato non è qualcosa, ma è la privazione della salute. Tommaso d’Aquino (Quaestiones Disputatae de Malo q1 a1): “L’opposizione tra bene e male bisogna pensarla come quella tra il possesso e la privazione di una certa determinazione positiva”. Summa Theologiae I q48 a1: “Bisogna necessariamente affermare che l’essere e la perfezione di qualsiasi realtà hanno la natura di bene. Perciò non è possibile che il male indichi un qualsiasi essere, oppure una forma o entità positiva. È inevitabile, dunque, che col termine male si indichi una carenza di bene”.

Fatte queste premesse, Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae I-II q36 a1) afferma: “Il male è privazione di bene: e nella realtà la privazione non è altro che assenza della perfezione contraria; perciò in realtà è la stessa cosa rattristarsi del bene perduto o del male ricevuto. Ma il dolore è un moto della inclinazione che segue la conoscenza. E nella conoscenza la privazione stessa si presenta come una entità: difatti si denomina ente di ragione. Perciò il male, pur essendo privazione, si presenta come un contrario”, cioè come qualcosa che esiste. Pertanto per Tommaso d’Aquino il male è, nella percezione, qualcosa di talmente veemente come fosse una realtà vera e propria, pur essendo ontologicamente una privazione.

In ultima istanza il male e il dolore sono entrati nel mondo per via del peccato originale, quella colpa primigenia commessa da Adamo e Eva la quale si è riversata su tutta l’umanità. Ma Gesù, incarnandosi anche nel nostro dolore, essendo vero e Dio e vero uomo, che differisce da noi solo nel peccato, ha benedetto anche il dolore. “Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Romani 5, 20). Cristo ha trasfigurato tutta la realtà, anche il dolore, che in questa maniera diviene un ponte con il quale comunicare e partecipare a Dio.

Dio fa sì che il dolore divenga un modo per divenire santi. Chi si affida senza riserve alla volontà di Dio, unendosi al sacrificio di Cristo sulla croce e sull’Altare, può non solo partecipare alla redenzione ma anche alla glorificazione del Risorto.

Quindi il dolore, se vissuto in grazia di Dio, può diventare anche estasi mistica. I santi hanno sperimentato nel dolore la vera unione con Cristo Eucaristia. La croce è “trono, talamo e altare”, come dice la liturgia. Non solo, ma i sofferenti sono anche il luogo di manifestazione privilegiato di Cristo: alcuni santi si confessavano presso i malati che accudivano perché in essi riuscivano a vedere il volto di Cristo. I santi hanno sperimentato nel dolore il momento più alto dell’esistenza terrena perché vi hanno trovato Dio in persona. Per questo Dio concede ai santi di rivivere moralmente e fisicamente i dolori della sua passione. Ma ogni cristiano può partecipare alla passione di Cristo se offre la sua sofferenza a Dio. Ci sono le Anime Vittima, che decidono di soffrire per riparare i peccati del mondo, e Dio le esaudisce prostrandole col dolore ma innalzandole nella gloria, singolarmente unite a Cristo. Rita da Cascia ebbe da Dio la grazia di portare sulla fronte una spina della corona di spine di Cristo. Francesco d’Assisi e Pio da Pietralcina avevano le stigmate. La Beata Speranza di Gesù, una mistica morta in Umbria nel 1983, riviveva la passione di Nostro Signore a tal punto che restava sollevata in aria dal letto qualche centimetro mentre i diavoli la torturavano insistentemente.

Per questo il vero cristiano è sempre ottimista, anche nel dolore. “Tutto è grazia”, faceva dire Bernanos al protagonista del suo Diario di un curato di campagna, in quanto tutta la realtà è stata benedetta dall’incarnazione di cristo, come abbiamo detto. Scoto Eriugena affermava che, se Dio si è incarnato in questo mondo, allora tutto è Luce.

“Dio è amore” (1Giovanni 4, 8). Geremia 31 dice che Dio ci ha amati di amore eterno. I santi dicono che Dio non ci abbandona nell’abisso del dolore perché Lui stesso lo ha vissuto e lo ha trasfigurato. La salvezza è realizzata già su questa terra, come insegna il Vangelo di Giovanni, deve essere solo completata in Cielo. Leonardo Murialdo, il santo fondatore dei giuseppini, amava ripetere che “siamo nelle mani di Dio, siamo in buone mani”. E soleva raccomandare ai ragazzi più poveri e umili di essere “arcidevotissimi” della Madonna, la Madre di Gesù, attraverso la quale passano tutte le grazie del Cielo. La Beata Speranza di Gesù ebbe l’incarico da Cristo stesso di fondare il Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza con lo scopo di diffondere il messaggio dell’infinito amore di Cristo per il mondo intero.

Fausti ricorda come l’amore di Dio per noi, che è arrivato a dare la vita di suo Figlio per la nostra salvezza, va oltre tutte le comode logiche umane. Però per essere in qualche modo partecipi di tanto amore e scoprire Dio in ogni cosa, come insegnano i gesuiti, anche nel dolore, è necessaria la preghiera continua. Pregando Dio, Egli può agire in noi. La preghiera continua, come la raccomanda Gesù, serve per aiutarci a compiere quattro passi, dice sempre Fausti:

- Deformata reformare: riformare le cose deformate, allontanare da noi il vizio e il peccato, riordinare la nostra vita laddove si è conformata alle logiche del mondo;

- Reformata confermare: confermare ciò che si è riformato, non basta il cambiamento, bisogna anche ancorarsi a Gesù per non tornare indietro sui propri passi;

- Conformata conformare: consolidare il bene, che è fragile. È necessario molto sforzo nella pratica della preghiera e delle virtù per seguire la strada del bene. La carne, il mondo e il diavolo sono nemici che attanagliano il tallone del cristiano in ogni momento;

- Confirmata trasformare: trasformare sempre di più ciò che è stato rinnovato dalla grazia, in quanto non c’è mai limite nel salire la scala delle virtù, infatti la conformazione a Cristo è potenzialmente infinita essendo Dio infinito.

Tommaso d’Aquino sosteneva che il fine ultimo dell’uomo è conformarsi a Cristo. “Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. 2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1Giovanni 3, 1-2). Se Cristo è Dio e Dio è infinito, come può una creatura finita quale l’uomo aspirare a tanto? Certamente è una grazia divina che Tommaso chiama lumen gloriae, mediante la quale in Paradiso Dio concede all’anima eletta di vedersi spezzato il limite creaturale nella piena identificazione a Cristo. Per i domenicani l’unione con Dio (visio beatifica) avviene non con il cuore (come invece voluto dai francescani) ma con un atto di intelletto in quanto l’intelletto è appetitus boni (inclinazione al bene), pertanto il lumen gloriae permette a Dio, Sommo Bene, di ampliare all’infinito nell’uomo la capacità conoscitiva per una unione totale con Lui.

Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. 2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1Giovanni 3, 1-2). Se Cristo è Dio e Dio è infinito, come può una creatura finita quale l’uomo aspirare a tanto? Certamente è una grazia divina che Tommaso chiama lumen gloriae, mediante la quale in Paradiso Dio concede all’anima eletta di vedersi spezzato il limite creaturale nella piena identificazione a Cristo. Per i domenicani l’unione con Dio (visio beatifica) avviene non con il cuore (come invece voluto dai francescani) ma con un atto di intelletto in quanto l’intelletto è appetitus boni (inclinazione al bene), pertanto il lumen gloriae permette a Dio, Sommo Bene, di ampliare all’infinito nell’uomo la capacità conoscitiva per una unione totale con Lui.

Ecco l’argomentazione di Tommaso. Summa Theologiae (I q12 a5): “Tutto ciò che viene elevato a qualcosa che supera la sua natura ha bisogno di esservi disposto con una disposizione superiore a questa natura: come l‘aria, per prendere la forma del fuoco, deve esservi disposta con una disposizione connaturale a tale forma. Ora, quando un intelletto creato vede Dio per essenza, la stessa essenza di Dio diventa la forma intelligibile dell‘intelletto. Quindi bisogna che gli si aggiunga una qualche disposizione soprannaturale perché possa elevarsi a tanta sublimità. Siccome dunque la potenza naturale dell‘intelletto creato è insufficiente a vedere l‘essenza di Dio, come si è dimostrato, è necessario che la capacità di intendere gli venga accresciuta per grazia divina. E questo accrescimento di potenza intellettiva lo chiamiamo illuminazione dell‘intelletto, come lo stesso intelligibile è chiamato lume o luce. E questa è la luce della quale è detto (Apocalisse 21, 23): ‘La gloria di Dio la illumina’, cioè la società dei beati contemplatori di Dio. E in forza di questa luce i beati diventano deiformi, cioè simili a Dio, secondo il detto della Sacra Scrittura (1 Gv 3, 2): ‘Quando si sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è’ “.

Ma fin quando stiamo nella condizione mortale, il nostro corpo, corrotto dal peccato e non ancora risorto nella gloria, impedisce alle nostre facoltà spirituali di vedere Dio distintamente, quindi possiamo solo vedere come in uno specchio appannato, mediante la fede. Fin quando stiamo sulla terra, Dio è per noi come una nube dalla quale trapela qualche raggio di sole ma il sole non si palesa pienamente.

Allora l’uomo sperimenta anche la notte oscura del dubbio e si chiede le ragioni del male e se Dio esista veramente. Il problema del dolore, e quindi della esistenza di Dio, è la domanda fondamentale dell’uomo nella sua esistenza terrena. Arendt distingueva tra il conoscere e il pensare. Noi conosciamo quando la nostra mente cerca di rispondere alle sollecitazioni esterne per darne un senso, invece pensiamo quando cerchiamo di rispondere agli interrogativi esistenziali, quelli veri e profondi, che ogni uomo fa. Quindi ogni uomo è in germe un filosofo.

La risposta a questi interrogati proviene certamente dalla natura intima di chi se li pone. Dio pone all’uomo due vie, quella della salvezza e del bene e quella della dannazione e del male. Sta all’uomo decidere, in quanto l’uomo troverà sempre ragioni per scegliere tanto l’una quanto l’altro, come lasciava trapelare Pascal.

Un grande problema dell’uomo, secondo noi, sta nel fatto che conosce e non pensa, per dirla con Arendt. Cerca delle risposte razionali, come gli amici di Giobbe, ma chi cerca la verità profonda delle cose deve allontanarsi dal Si dice heideggeriano e guardare faccia a faccia la realtà, delle cose e quindi di Dio, come fa Giobbe.

Inchinarsi di fronte al mistero e riverenti lodare Dio per quanto ha fatto, tutto, è l’atteggiamento giusto per trovarlo. “Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male, questo è intelligenza” (Giobbe 28, 28).

L’ultima opera della filosofa ebrea Edith Stein, che si convertì da adulta al cristianesimo e divenne carmelitana, si intitola Scientia Crucis. Ella in un monastero carmelitano unì la ricerca filosofica con la crocifissione spirituale nel seguire fedelmente gli insegnamenti evangelici, che culminò con quella fisica in una camera a gas nazista. Stein affermava che la vera sapienza è riconoscere il valore capitale della croce di Cristo: “Croce e notte sono il cammino alla luce celeste: questo è il lieto messaggio della Croce”.

Il senso profondo della vita, quello che permette di oltrepassare ogni dolore, sta nell’amore di Dio. Siamo creature spirituali, la nostra patria è il Cielo e tendiamo a Dio. Solo in Dio sta la risposta al nostro dolore. Se ci fermiamo alle cose della terra smarriamo il senso e siamo sopraffatti dall’angoscia di fronte al dolore.

Luca 10, 25-27: “Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso”.

Gesù risponde alla domanda con un’altra domanda, come un rabbino ebreo. Gesù adotta molti procedimenti rabbinici, sembra collegarsi all’insegnamento di Hillel, che risulta alquanto libero nella interpretazione della Legge. L’argomento (cosa devo fare per ereditare la vita eterna?) è molto vivo nella tradizione ebraica. Nella letteratura ebraica posteriore a Cristo i maestri hanno cercato una sintesi dei precetti e si sono chiesti se c’è un comandamento principale. Si può sintetizzare tutta la Torah, cioè la Legge fondamentale degli ebrei? Il Nuovo Testamento risponde a questa domanda evidentemente già viva nell’uditorio. Il Talmud babilonese, un altro caposaldo della legislazione ebraica, nel trattato Makkot parla di sette personaggi nella Bibbia che hanno cercato di sintetizzare la Torah (il re Davide e sei profeti). Un rabbino dice che il profeta Abacuc ha stabilito che i 613 precetti sono uno: “Il giusto vivrà per la sua fede”. Invece per Paolo “la pienezza della Legge è l’amore” (Romani 13, 10).

In un altro trattato del Talmud, intitolato Shabbat, vi sono due rabbini precedenti Cristo, cioè Hillel e Shammai, i quali disputano sul comandamento che può sintetizzare tutta la Torah. C’è anche una storia molto carina di un pagano non ebro che andò al cospetto di Shammai e gli disse: “Convertimi all’ebraismo a patto di insegnarmi tutta la Torah mentre sto in piedi su una gamba sola”. Shammai lo respinse con un regolo in legno da muratore (faceva il muratore). Allora andò al cospetto di Hillel, che riuscì a convertirlo: “Ciò che è odioso a te non farlo ad un altro. Questa è la Torah tutta intera, il resto è una sua interpretazione. Vai e compi questo”. Questa regola è presente in Tobia 4, 15: “Non fare a nessuno ciò che non piace a te”, che in greco è così meglio traducibile, “ciò che tu odi non farlo a nessuno”. Mentre in Hillel la regola è in negativo, Cristo la volge in positivo. Infatti in Matteo 7, 12 Gesù dichiara: ”Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. Questa è tutta la Legge e i Profeti”, cioè la sintesi di tutta la Scrittura.

Nell’ebraismo è fondamentale la Torah scritta (i primi cinque libri dell’Antico Testamento) ma anche la Torah orale, cioè la Mishnà e il Talmud, che costituiscono la interpretazione della Torah scritta. La Mishnà è redatta in ebraico rabbinico, mentre il Talmud (gerosolomitano e babilonese) in aramaico. Gesù quando risponde al rabbino fa riferimento ad entrambe: “Nella legge che cosa sta scritto? (Torah scritta) Come leggi? (cioè come interpreti? Il riferimento è alla Torah orale)”.

L’amore è la sintesi di tutta la Bibbia e quello di Dio assieme a quello del prossimo sono la stessa cosa. Non si può amare Dio se non si ama anche il prossimo. Il dottore della Legge compie un procedimento ebraico di accostamento di due passi della Scrittura uniti dalla stessa radice, quella dell’amore (Deuteronomio 6, 4-5 per l’amore di Dio e Levitico 19, 18 per l’amore del prossimo). È un tipico procedimento interpretativo ebraico detto g‘zera shava, che per il grande filosofo ebraico Levinas consiste nel far scaturire l’aroma segreto, cioè il senso più profondo della Scrittura.

L’amore di Dio, a cui fa riferimento il dottore della Legge, è espresso in Deuteronomio 6, 4-5: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze”. Il dottore della Legge aggiunge un’altra facoltà: “Con tutta la mente”. Osserviamo che nel testo ebraico del Deuteronomio “con tutte le tue forze”, be-kol me’od-k, è difficile da tradurre, alcuni intendono anche “con tutto il tuo molto”, quindi bisogna amare Dio pure con l’intelletto, la mente, cioè tutto lo spirito umano, anche il modo di capire.

Nel passo evangelico il verbo greco “amerai” è al futuro, agapēseis, come nell’ebraico del Deuteronomio. Ora, in ebraico si può comandare una cosa sia con l’imperativo sia con un futuro, come in questo caso. L’uso del futuro ebraico implica un percorso di vita, un esercizio, un cammino che bisogna compiere per amare Dio. Occorre amare Dio dopo averlo incontrato, dopo un cammino di conversione e soprattutto di preghiera, nella quale l’anima sperimenta la sua Luce.

I Padri della Chiesa dicono che ci sono due creazioni: quella iniziale raccontata nella Genesi e quella che rappresenta Cristo. Analizziamo brevemente questo passo evangelico. Giovanni 19, 30: “Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: È compiuto (tetelestai). Poi, chinato il capo, consegnò lo spirito (paredōken to pneuma)”. Il Vangelo di Giovanni è di una ricchezza teologica straordinaria, veicolata spesso da un lessico altamente specifico e tecnico. È un vangelo molto allusivo, in cui tutto si regge come la trama di un bellissimo arazzo.

A una prima lettura del passo citato, sembrerebbe che Cristo abbia detto semplicemente che la sua vita è compiuta, cioè è finita, e quindi spirò, cioè emise lo spirito. In realtà i filologi hanno studiato talmente profondamente queste parole che vi hanno scoperto altri sensi. Il verbo greco tetelestai è un perfetto passivo del verbo telein, che significa “compiere”, a sua volta da telos, “la fine” ma anche “il fine, lo scopo”. Già questo dovrebbe farci pensare che Gesù non dica solamente che è la sua fine ma che ha raggiunto il fine ultimo. A questa convinzione sono giunti gli esegeti con un lavoro minuzioso di analisi delle ricorrenze del sostantivo telos, del verbo telein e del verbo simile teleioun nel Vangelo di Giovanni. La conclusione è che in Giovanni tali parole non rimandano a un progetto che crolla (la fine) ma a un progetto che si compie e che inizia a manifestarsi (il fine). Non per nulla, poco prima (Giovanni 17, 4) nel Cenacolo Cristo prega il Padre: “Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo (teleiosas) l’opera che mi hai dato da fare”. Pensiamo anche a Lettera agli Ebrei (12, 2): Gesù è colui “che porta a compimento (teleioten) la nostra fede”.

Il senso ultimo della sua missione sta nella morte in croce, alla quale segue l’emissione dello spirito. Non si tratta del semplice “spirò” (exepneusen) di Marco (15, 37) e Luca (23, 46), né della semplice emissione terminale del respiro vitale (afeken to pneuma: Matteo 27, 50). Giovanni invece dice paredōken to pneuma. Il verbo paredoken è un altro vocabolo tecnico in Giovanni e indica il dono della salvezza, quindi si può tradurre: “Gesù donò lo Spirito Santo”. Similmente alla Pentecoste di Giovanni (20, 22): “Cristo soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito”.

Come abbiamo già accennato, nel Vangelo di Giovanni la morte di Cristo è già la sua glorificazione. Mediante la morte avviene già il rinnovamento del creato, mediante l’emissione dello Spirito. Nella versione greca della Settanta, quando Dio nella Genesi conclude la creazione e si appresta a entrare nel settimo giorno, si ha questa frase: “Dio portò a compimento (sunetelesen) ciò che egli aveva fatto”. Con la emissione dello Spirito da parte di Cristo si compie una nuova creazione, il mondo viene rinnovato.

In questo mondo nuovo Dio vuole che noi collaboriamo alla sua opera mediante la preghiera e le opere di carità. Stando così vicini a Dio compiendo la sua opera, trasformiamo la nostra vita e quella di chi ci circonda in un paradiso in terra. Anche il dolore viene mitigato. Non solo, ma dato che il mondo viene cambiato dalla croce dolorosa di Cristo, il dolore non è più la stessa cosa di prima, bensì un modo della manifestazione di Dio.

La prima creazione viene fatta da Dio con la parola: nella Genesi Dio disse e le cose vennero all’esistenza. Notiamo che per la Cabala, una forma di mistica ebraica, il mondo viene creato mediante le 22 lettere dell’alfabeto ebraico. Il testo più importante della Cabala è lo Zohar, nel quale è scritto che la particella ebraica ‘et indica questo mistero in quanto formata dalla prima lettera dell’alfabeto ebraico (la Aleph, traslitterata così: ‘) e quella finale (la Taw, traslitterata così: t). Se alla particella ‘et si aggiunge la lettera ebraica H (quella del nome di Dio YHWH), si forma la parola ebraica ‘atah, Tu. Questo Tu è il Creatore, infatti in Neemia (9, 6) è scritto: “Tu dai la vita a tutto”.

Ora Cristo, che inaugura una nuova modalità dell’essere, è detto da Giovanni (1,1) Parola (in greco logos). “In principio era la Parola e la Parola era presso Dio e la Parola era Dio”.

Bibliografia

- T. d’Aquino, Somma Teologica, a cura di P. Tito S. Centi e P. Angelo Z. Belloni, 2009;

- T. d’Aquino, Il male e la libertà (dalle Questioni Disputate sul Male). Introduzione e note di U. Galeazzi, traduzione di U. Galeazzi e R. Savino, Milano 2002;

- H. Arendt, La vita della mente, Bologna 2009;

- Benedetto XVI, Spe salvi, Città del Vaticano 2007;

- S. Fausti, Lo stile di Gesù, Milano 2014;

- S. Mazzoni (a cura di), Giobbe. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2020;

- G. Ravasi, Fino a quando, Signore?, Milano 2002;

- G. Ravasi, La Bibbia, Milano 1998;

- G. Ravasi, Le sette parole di Gesù in croce, Brescia 2022;

- G. Scholem, I segreti della creazione, Milano 2003;

- E. Stein, Scientia Crucis, Roma 2011.