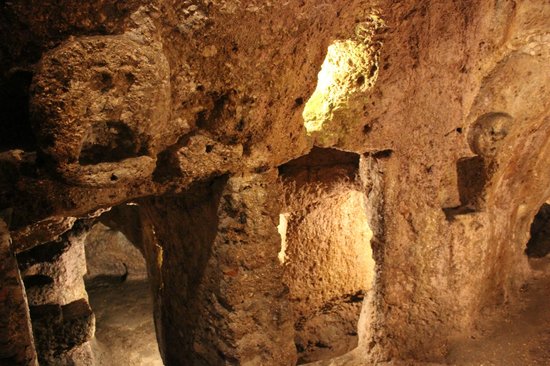

Di una nuova e sensazionale scoperta presso l’area archeologica di Pompei si è avuta notizia nella giornata di ieri: un meraviglioso dipinto che ripropone il mito di Leda, narrato sia da Omero (1), sia da Pindaro (2) che da Ovidio (3), regina di Sparta e moglie del re Tindaro, che copula con un cigno, animale in cui, secondo il racconto, si è trasformato Zeus, il Re degli Dei, pur di possedere la bella donna. Di livello artistico eccelso, per le caratteristiche tecniche di esecuzione e di estetica, l’affresco è stato rinvenuto in via del Vesuvio, presso la camera da letto di una lussuosa dimora romana dinanzi alla Regio V, nella quale era già stato ritrovato un ritratto di Priapo intento a pesarsi il proprio fallo, immagine simile a quella che decora l’ingresso della famosa Villa dei Vetti. Come illustra il direttore degli scavi, l’archeologo Massimo Osanna, l’affresco rappresenta una particolarità nell’ambito di tipologie pittoriche similari ritrovate nella stessa area, per l’intensità sensuale della scena. Il mito di Leda ci narra, inoltre, come la Regina abbia copulato nella medesima notte non solo con la Divinità Suprema, camuffatasi sotto le sembianze di un cigno, ma anche col proprio marito sulla riva del fiume Eurota. A distanza di nove mesi, dalla donna fuoriuscirono due uova enormi, da cui nacquero due coppie di gemelli: dal primo emersero Polluce ed Elena, dal secondo Castore e Clitennestra.

Come ci insegna Francesco Bacone nella sua De Sapientia Veterum (4), un senso misterioso ed allegorico si cela dietro le trame, spesso assurde ed illogiche, delle antiche “favole” e degli antichi miti. In esse, in realtà, si conserva la Sapienza delle origini, che consente, tramite la narrazione mitica, l’intuizione e la conoscenza dei processi che possono condurre l’uomo oltre la soglia del sensibile, nella dimensione oltremondana a cui gli Dei, protagonisti di tali racconti, appartengono, quali rappresentazioni – conviene sempre rammentarlo – non di idoli, ma di stati di sovracoscienza, indi, di consapevolezza spirituale, a cui possono accedere i dignificati, cioè coloro che possiedono la potestà di sublimare la lettera in simbolo:

“Le parabole, infatti, servono da involucro e da velo, ma anche da luce e da chiarificazione” (5).

L’affresco di Leda a Pompei, oltre a rappresentare un ulteriore segno (dopo l’Athena armata di Paestum e il nuovo larario di Pompei di qualche mese fa) di un mondo arcaico che risorge con prepotenza nella sonnambolica modernità dell’economia e delle religioni morenti, costituisce la conferma di come il Sacro nella koinè greco – romana (per tutta l’area vesuviana si dovrebbe anche aggiungere l’aggettivo “egizia” o “alessandrina”) fosse rappresentato da un organismo liturgico gerarchizzato, in cui ad una rappresentazione religiosa e popolare si affiancava, spesso occultata, una sfera di evidente portata esoterica e misterica, in cui ciò che era semplice espressione dello Spirito poteva assurgere a significati di profonda natura noetica e metafisica. In riferimento a quanto stiamo enucleando, magistrali risultano essere le interpretazioni di due grandi esponenti della dottrina ermetico – alchimica, tramite cui il mito della regina spartana ha potuto assurgere a tutta la propria valenza palingenetica e realizzativa. Ci riferiamo all’abate benedettino Dom Antonio G. Pernety, autore de “Le favole egizie e greche” (6) e del “Dizionario Mito – Ermetico” (7), ed al suo primo traduttore moderno, quel Giacomo Catinella, Maestro di Myriam, collaboratore della rivista (1910 – 1911) Commentarium, diretta da Giuliano Kremmerz, ed autore di una splendida esegesi ermetica proprio inerente al mito di Leda (8).

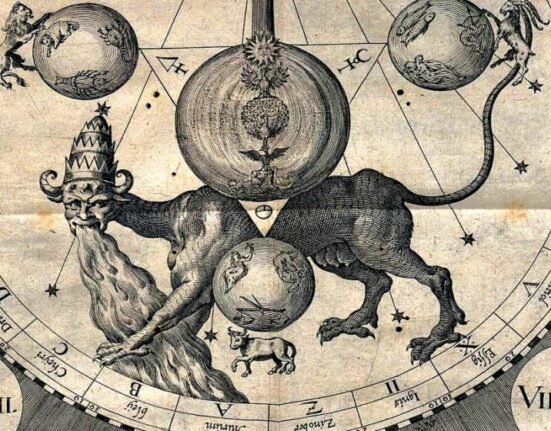

Nei testi citati, il cigno (inseguito da un’aquila) può significare l’esplicitazione del potere paterno che diviene irradiante, quindi nella versione discendente Zeus-Apollo, padre – figlio, quale catabasi del Principio Primo nella solarità attiva che consente la copula con il complemento naturale e femmineo per ricreare il mondo, quale fissazione in terra di un potere volatile che viene veicolato secondo un percorso preciso, quello dell’Amore galvanizzante: non casuale, infatti, era la caratteristica ontologica dei cigni nel loro essere sacri al Dio iperboreo, secondo l’insegnamento platonico (9), quanto a Venere. A tale animale, inoltre, è possibile assegnare anche una valenza astrologica, essendo la costellazione ad esso correlata l’espressione di un’unione tra due diverse zone della Via Lattea, come di due dimensione separate dell’Essere. Tale è la descrizione dell’astrologo romano Marco Manilio:

“Subito prossima la sede assegnata del Cigno che Giove in persona nel cielo volle creare, prezzo della bellezza con la quale sedusse l’amante quando il Dio discese mutato nelle sembianze del niveo uccello e insinuò il voluminoso corpo in grembo alla fidente Leda” (10)

E il mondo rinasce nel suo simbolo ancestrale, l’uovo, quale matrice della manifestazione, quale Uovo del Mondo, quale Cuore del Mondo, che proprio a Delfi ritrova l’omphalos della civiltà classica (11), in cui sono contenuti i 4 elementi fondati del Cosmo. Nel mito in questione, 2 elementi per ogni uovo, Sole e Luna, tuorlo rosso e maschio ed albume bianco e femmina, per la doppia operazione alchimica, interna e divina, ed esterna e umana, spirituale e contemporaneamente di fornace, nell’unico Athanor sigillato ermeticamente, cioè l’Uomo:

“In questo mito dell’uovo di Leda, la presenza dell’uovo non può ingannarci che ci si trovi di fronte al mistero della generazione, e per gli attori del mito stesso: Giove = il padre degli Dei, e Leda = una donna mortale, questo mistero della generazione diventa assolutamente ermetico, poiché adombra la possibilità di un processo per il quale i figli dei mortali possono evolversi elevandosi alla immortalità dei Numi” (12).

Come nel mito di Apollo e di Dafne (13), la materia risulta essere riluttante ad assumere una forma interna, ad essere modellata e plasmata, e come per la ninfa, la sovrana di Sparta si mostra essere sfuggente, tale da indurre Zeus alla trasformazione ingannevole.

Il magico amplesso costituisce la reintegrazione dell’androginica ermetica, l’unione dei complementi polari dell’Universo, la coniunctio oppositorum che rinsalda lo iato della manifestazione formale e multiforme, riconducendo il Cosmo alla sua primordialità originaria, di cui, come predetto, l’uovo è un simbolo essenziale e la sensualità simboleggia il fuoco che ridesta il sonnambulo dal suo torpore, ridesta la coscienza dal proprio stato di sonno, differenzia l’uomo, avvinto dall’Afrodite Pandemia, dal Sapiente, che, nell’Afrodite Urania, celebra la ierogamia sacerdotale e magico – misterica, che nell’affresco di Pompei e nella cultura greco – romana affiora palesemente. La sensualità, la licenziosità, se non addirittura le “luci rosse”, che i commentatori hanno ritrovato in questa meravigliosa rappresentazione artistica della nostra antichità, sono la conferma di quanto ebbe a scrivere il Kremmerz sull’argomento, di come siamo interiormente ed intellettualmente impreparati a comprendere il mondo antico, un’impreparazione antropologica, perché arbitrariamente attribuiamo agli antichi la nostra forma mentis, confinando nella sessualità decadente ciò che per la Tradizione Classica era la “manià”, la frenesia estatica del platonismo, il senso più alto ed esoterico dell’Amor Sacro:

“S.Clemente rimproverava ai pagani il libertinaggio di Giove, quel sommo dio cui di tanto in tanto fremevano i sensi per cacciare la selvaggina negli stagni umani…Invece il simbolismo pagano, esoterico nella forma profana, dove non si riconosce il senso secreto o sacerdotale della favola volgare, è semplicemente mostruoso più che impudico ed immorale. Così il vescovo Teodoreto aveva ragione di sferzare a sangue la favola pagana in cui il Padre degli Dei aveva per moglie la sorella Giunone, ed aveva attentato al pudore della madre, che aveva fatto violenza a Proserpina sua figlia, che non aveva risparmiato Danae, Leda, Semela e…. Ganimede. Ma la plastica oscenità gentile non nascondeva un vero sacerdotale che non do¬veva darsi in pasto ai profani?” (14).

Il mito di Leda fu ripreso, in pieno Rinascimento, da Leonardo da Vinci, in un dipinto purtroppo andato perduto, “Leda col cigno”, di cui oggi disponiamo solo di copie di allievi e riproduzioni varie, le più famose delle quali sono situate presso il Castello Sforzesco di Milano e la Galleria Borghese di Roma.

Note:

1 – Omero, Odissea, XI, 298 – 304;

2-; Pindaro, Nemee, X, 80 – 81

3 – Ovidio, Le Metamorfosi, VI, 109;

4 – Bacone, Sapienza degli antichi, Praefatio, Edizioni Bompiani, Milano 2015, p. 77ss;

5 – Ibidem, p. 81;

6 – Opera pubblicata per le Edizioni all’Insegna del Veltro, Parma 1999;

7 – Opera in due volume pubblicata per le Edizioni Phoenix, Genova 1985;

8 – Il Mito di Leda e l’Uovo di Elena, Ditta Ippolito, Monopoli 1934 (ristampo anche per Phoenix, Genova 1978);

9 – Platone, Il canto dei cigni, Fedone, 84e-85b;

10 – Marco Manilio, Il poema degli astri, I vv. 337/341;

11 – René Guénon, Simboli della Scienza Sacra, Edizioni Adelphi, Milano 1994, p. 193;

12 – Giacomo Catinella, op. cit. Edizioni Phoenix, p. 49

13 – Ovidio, Le Metamorfosi, I, 452-567;

14 – Giuliano Kremmerz, Elementi della Magia Naturale e Divina, in La Scienza dei Magi, Edizioni Mediterranee, Roma 2003, p. 120.

Luca Valentini

1 Comment