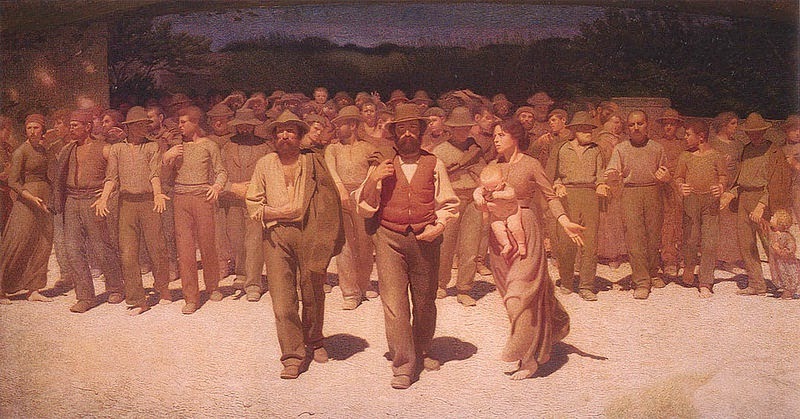

ecc.) divenne inarrestabile. Il fascismo vinse quando in realtà i social-bolscevichi avevano perso, ma ancora non lo sapevano.

Di recente però alcuni ambienti dell’area di destra antiglobalista ha dimostrato interesse per il pensiero marxiano. Casapound, per esempio, aveva invitato il giovane neo-marxista italiano Diego Fusaro, discepolo di Costanzo Preve, il più grande marxista degli ultimi anni, da poco deceduto, suscitando le ire degli estremisti di sinistra che, come si diceva, non leggono più Marx e che lo hanno minacciato, nel caso avesse partecipato all’incontro stabilito. Fusaro ha dovuto rinunciare per non creare inutili tensioni e tuttavia comincia ad essere noto per il fatto di aver scritto in questi ultimi anni tre notevolissimi saggi editi da Bompiani (Bentornato Marx, Essere senza tempo, Minima mercatalia), in cui si misura con i temi centrali del nostro tempo come il nichilismo, l’alienazione, il globalismo, la precarietà e la disoccupazione, il ’68 e così via. Egli, sulla scia di Preve, fa una lettura in chiave idealistica del pensiero di Marx, ritenendo che i concetti di “modo di produzione”, di alienazione, di feticismo delle merci, siano concetti pienamente idealistici. Lo stesso Martin Heidegger, nella sua “Lettera sull’umanesimo”, scriveva che il materialismo con cui Marx definisce la sua concezione storica non sta nella sua essenza “…nell’affermazione che tutto è materia, ma piuttosto in una determinazione metafisica per la quale tutto l’ente appare come materiale da lavoro… l’essenza del materialismo si nasconde nell’essenza della tecnica…” (1). Del resto il metodo scientifico col quale Marx indaga il capitalismo non è quello della scienza fisica, basato sulla logica meccanicistica, ma quello della scienza di Hegel, la cui logica dialettica viene applicata alla realtà socio-economico-politica e non più alle idee concettuali astratte. Ma al di là di queste necessarie delucidazioni, perché è ancora fondamentale studiare Marx? Paradossalmente, l’analisi del capitalismo di Marx trova conferma più oggi che un secolo fa.

Se si analizza sociologicamente la popolazione attiva degli ultimi decenni nei paesi tardo-capitalistici, si può osservare che i contadini proprietari sono ca. il 2%, gli operai il 20-25%, i piccoli imprenditori il 10-15%. Tutta la rimanente parte della popolazione, cioè il 60-70% fa parte del cosiddetto terziario, in cui rientrano i ceti medi moderni. Ma essi sono ancora ceti medi? Negli ultimi venti anni, e soprattutto negli ultimi dieci, costoro hanno visto calare i loro guadagni dal 20 al 30%. Nella stessa Germania moltissimi nuovi assunti o sono precari o percepiscono stipendi di meno di 1000 euro al mese. Per cui, di fatto, la stragrande parte della popolazione è ormai proletarizzata, anche se ancora non lo sa: lo sapranno invece i loro figli, che non avranno più lavori sicuri, né una pensione decente. La stessa concentrazione dei capitali è avvenuta in modo incredibile. Tanto è vero che 85 persone possiedono una ricchezza pari a metà popolazione mondiale e che 1000 super-ricchi controllano più della metà del Pil globale. Nell’epoca del capitalismo assoluto, il precariato, l’anonimato, l’assenza della dimensione temporale del futuro rappresentano l’attuale condizione umana. Bisogna rendersi al più presto conto che l’attuale gruppo dominante finanziario-capitalista rappresenta la peggiore classe dirigente che sia mai esistita, poiché essa ha dichiarato guerra ai popoli solo per il proprio forsennato arricchimento personale.

4 Comments