LA SCONFITTA DI GOETHE

Molti anni fa chi scrive aiutò per dovere professionale una mite, anziana signora svizzera calvinista nel disbrigo delle pratiche di importazione in Italia di libri destinati alle comunità protestanti. La signora fece dono di una copia dell’Evangelo (la prima E è essenziale), in un’edizione ad uso dei pastori protestanti. Dopo un’ occhiata distratta all’introduzione, tesa all’esaltazione delle figure di Lutero e Calvino, lessi con un certo turbamento l’incipit del Vangelo di Giovanni: “In principio era la Parola, e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio”. Troppo giovane per cogliere il significato della differenza tra il Verbo della tradizione cattolica e la Parola protestante, sconcertato lasciai l’ Evangelo della buona signora in un cassetto, donde sarà probabilmente finito al macero.

Qualche anno dopo, leggendo il Faust di Goethe e con maggiore conoscenza della figura storica, religiosa e personale di Martin Lutero, traduttore in tedesco della Scrittura, mi tornò in mente quel piccolo episodio personale. Dopo i due prologhi, in teatro ed in cielo, il capolavoro della letteratura germanica presenta il monologo di Heinrich Faust, tornato a casa turbato dalla presenza dietro di lui di un cane barbone (Mefistofele sotto mentite spoglie). Si tratta della celeberrima meditazione sul testo di Giovanni. “In principio era la Parola”, Faust è insoddisfatto, medita profondamente, non può accettare un concetto così banale, frutto della traduzione letterale del greco “logos” da parte di Lutero ed ha l’ispirazione: in principio era l’Azione, die Tat in tedesco.

L’arte, come sempre, sintetizza in un attimo ciò che all’uomo comune, ed anche al filosofo, richiede anni di meditazione: il principio dell’uomo europeo non può che essere l’azione, il movimento continuo, croce ed ossessione di una creatura febbrile, votata all’attivismo, alla corsa inesausta, alla scoperta continua, all’ansia di andare oltre, superare ogni limite, indagatore e predatore della natura, del mondo ed anche di se stesso. Il Faust di Goethe, figura archetipica di mago, scienziato, alchimista disposto a cedere l’anima per oltrepassare la linea, diventa il simbolo dell’europeo che, come l’Ulisse dantesco fa dei remi le ali al folle volo superando con Diomede le colonne d’Ercole, ed esalta come fine, un secolo prima di Marinetti, ” il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa”.

Eppure, in principio era il Verbo, e non la semplice Parola, ovvero la pienezza trascendente, l’atto puro che chiamiamo Dio. Solo un monaco di incompleta cultura come Lutero poté tradurre Logos con parola. Goethe, evidentemente, ne era conscio, ed il suo eroe non poteva accontentarsi di un significante ed un significato tanto poveri. Scartata la forza (kraft), niente di meno che l’azione riuscì a convincere l’inquietudine di Faust. Sapere e capire tutto, tutto provare e dominare, solo un’azione inesausta poteva essere all’altezza di un tale uomo, insoddisfatto delle deboli conoscenze della medicina, della teologia, della scienza e dell’alchimia. Oswald Spengler, nel suo Tramonto dell’Occidente, chiama faustiano l’uomo europeo assetato di potere, conoscenza, novità, individuo “assoluto”, nel senso di sciolto da ogni limite, dimentico di qualunque misura.

Di azione in azione, Faust prova, con l’aiuto di Mefistofele, i piaceri della carne, quelli dell’amore e della conoscenza. Goethe immagina per lui la redenzione e la salvezza finale, prima attraverso la figura di Margherita, l’amore puro, che morirà per lui, e, nella seconda parte dell’opera, di Elena, rappresentante dello splendore ideale della classicità. Questo nella finzione artistica. Ma il Faust autentico e vivente, quello che dopo la grande stagione del Medioevo, e con maggiore forza negli ultimi due secoli è il simbolo dell’uomo europeo, non vende più l’anima al Diavolo, semplicemente la ignora, non sa di averla, non si prende più neppure la briga di negarne l’esistenza, e va avanti, corre, agisce, o meglio ormai è agito da quelle medesime forze che ha suscitato (la Scienza, la Ragione, la Tecnica, il Progresso, il Piacere). Come il treno senza macchinista che corre su binari di cui ignora la fine, immagine della modernità disegnata da Massimo Fini, la sua velocità aumenta costantemente ed è ormai certo che andrà a sbattere contro un muro, oppure precipiterà in una scarpata. L’evento sta per accadere, magari è già in atto, motus in fine velocior.

La triste fine di Faust uomo d’Europa non è solo la disfatta di una superba cultura degradata in civilizzazione, ma è anche la sconfitta di Johann Wolfgang Goethe, il gigante delle lettere tedesche, ma anche filosofo della storia, scienziato ed epistemologo. Goethe cercò invano di reagire agli esiti dell’illuminismo; egli considerava la natura ed il mondo un organo, un grande tutto da armonizzare. Polemizzò con il principio etico geometrico di Spinoza in voga nella Germania del tempo, e gli fu estranea la concezione tassonomica e meccanica della scienza derivata dal pensiero di Newton e dalla sistematica della biologia di Linneo, con il suo metodo di classificazione degli esseri viventi. Fu scienziato e filosofo, e nella Teoria dei Colori tentò di spiegare le differenze cromatiche in base alla mescolanza della luce con l’oscurità, in polemica con Newton. La sua originale morfologia della natura lo portò a convincersi che la vita intera del creato è un processo di metamorfosi per cui, attraverso graduali variazioni di una forma, si giunge alla diversità di organi e individui.

Non poteva accettare che l’intera natura fosse vista, studiata e trattata come un meccanismo, e la sua concezione estetica lo portò a trattare arte e natura come elementi connessi. L’arte rivela la verità della natura non imitandola, ma producendo qualcosa di più alto, che diventa il simbolo attraverso cui si coglie per intuizione l’universale nel particolare. Una concezione organicistica, legata tra l’altro all’interesse di Goethe per il mondo orientale, che rammenta un po’ l’idea del Tao, lo ying e lo yang che si fondono armoniosamente per formare l’intero, il totale, caratterizzato da un ordine ed un principio di flusso costante.

Faust, al contrario, è figlio ed erede di Bacone e Cartesio. Vuole tutto, pretende tutto, ha fame e sete non solo di sapienza, ma più ancora di sperimentare, provare su di sé gli esiti della conoscenza. In termini biblici, è Adamo che consuma voracemente i frutti dell’albero del bene e del male. Nel linguaggio dei greci, è l’uomo privato della phrònesis, della prudenza, convinto che la sua specifica areté, l’attitudine di ogni essere a esplicare la sua particolare virtù, si compia nell’oltrepassare, nello strappare ogni velo della conoscenza, e mordere, godere, consumare immediatamente i frutti di quella consapevolezza sempre nuova.

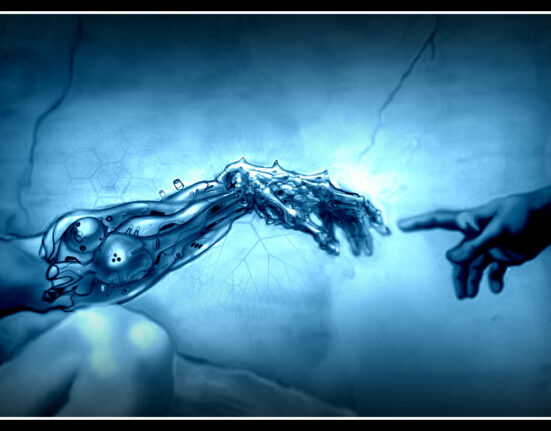

Tuttavia, se l’universo non è che un meccanismo, una macchina che si può smontare fare a pezzi, decostruire e rimontare a piacimento, il principio ed il fine è l’azione, unici criteri veritativi restano l’esattezza e la funzionalità. Buono, allora, è “ciò che serve” e lo scopo non può che essere lo sfruttamento. Nell’ultimo secolo e mezzo, poi, la storica vittoria del pensiero scientifico ha condotto alla supremazia incontrastata della Tecnica, ossia di una concezione basata del “come” che ha destituito di senso e direzione l’agire, ed abolito la domanda sui perché e sul significato morale di ciò che si fa. Azione, dunque, altro non è che scoprire sempre nuovi meccanismi per utilizzarli, servirsene, ed abbandonarli sul ciglio della strada dopo l’uso o quando nuovi modelli di macchina li rendono vecchi, obsoleti, inutili.

I mezzi si trasformano in fini, e dominano sull’uomo che, pure, è l’unico essere che abbia portato alla luce le leggi della natura. Il padrone della Tecnica è dominus dell’azione, ed il suo esito, come capì per primo Martin Heidegger, è la sconfitta del pensiero: pensiero che non pensa, ma fa, agisce ed in ultima analisi, è agito in una corsa il cui esito è il nulla. In questa inesausta corsa agonale ed ansiogena, azione faustiana per eccellenza, l’obiettivo è come l’orizzonte: una linea immaginaria, che si sposta continuamente in avanti come l’osservatore.

Di qui la svalutazione di ogni valore, l’indifferenza verso tutto ciò che non è calcolabile, misurabile e dunque, non serve. La prima vittima dell’uomo faustiano si è rivelata l’arte e sua sorella l’estetica. La guerra di Goethe si conclude con una bruciante sconfitta. L’affanno per il sempre nuovo hanno condotto ad ogni sperimentalismo, alle più audaci bizzarrie, ad un soggettivismo spesso malato, sorretto dalle interessate menzogne del mercato, ad una progressiva squalifica della bellezza, sino al divieto brutale. Osserviamo l’arte prodotta dai cascami dell’uomo faustiano. La musica atonale, ad esempio, da Schoenberg in avanti, prescritta dal più colto, forse, tra i pessimi maestri, Thomas W. Adorno. In pittura, tutto si potrà dire del dipinto di Picasso Les demoiselles d’Avignon, tranne che sia “bello”. La secessione viennese, dopo Klimt, produsse l’angosciante ritratto scarnificato, scavato e pressoché senza arti di Egon Schiele, che pure era un genio dalle grandi doti tecniche. Le varie avanguardie hanno ordinato la fine della raffigurazione delle sembianze umane e naturali, dal Nudo che scende le scale di Duchamp sino a Sidney Pollock, alle linee di Rathko o di Ljubov Popova.

Nell’ architettura, arte che vive nella quotidianità di ciascuno, abbiamo assistito alla proibizione di Adolf Loos per l’ornamento, che arrivò a considerare un delitto. Sul solco della secessione viennese, Gropius e mille altri hanno costruito edifici funzionali ma semplicemente brutti; la proibizione della bellezza si è propagata come parola d’ordine irrinunciabile di un mondo avanzante a passo di corsa.

L’evoluzione della civiltà è sinonimo dell’eliminazione dell’ornamento dall’oggetto d’uso, affermò Loos. Il suo argomento fondamentale fu che la decorazione era una forma di schiavitù della pratica, esercitata dal disegnatore sull’artigiano per mettere in scena la nostalgia del passato che occulta le “vere forme della modernità”. Nota fu anche la sua avversione per la musica di Beethoven, in particolare per il Tristano e la Nona Sinfonia. Per la gioia di molti committenti, felici del risparmio, decorazioni, ornamenti e linee armoniche sono sparite a favore della geometria euclidea, o, come nel grattacielo a vite di Santiago Calatrava a Malmoe o nelle case danzanti di Gehry di Praga, di quella frattale. Le spese, peraltro, non sono diminuite, per arricchire le moderne “archistar”.

Dove sia approdata l’architettura è sotto gli occhi di tutti. Un grattacielo di Frank Gehry può essere indifferentemente a New York, Dubai o Pechino, ed il ponte veneziano di Calatrava, paradossalmente, non serve, giacché il passante vi scivola. Le Corbusier, perfetto aedo della modernità, chiamava la casa “macchina per abitare” e progettò una nuova Parigi con la distruzione del lavoro di Haussmann e l’ abbattimento degli Champs Elysées, sostituiti da una autostrada urbana fiancheggiata da grattacieli alti duecento metri ciascuno. Sulla desolata bruttezza delle periferie popolari non è il caso di insistere, Corviale a Roma, Scampia a Napoli, lo Zen di Palermo sono incubatrici di degrado morale, criminalità e sradicamento sociale. L’italiano Massimiliano Fuksas ha realizzato di peggio, con l’angosciante cubo grigiastro “ a vista”, che il vescovo di Foligno ha improvvidamente consacrato a chiesa, nell’Umbria che fu bellezza, armonia, spiritualità. Azione inesausta quanto funesta, sperimentazione tragica nel corpo vivo della natura, degli uomini e delle loro città.

Il colonnato del Bernini che si apre su San Pietro a Roma è bellezza allo stato puro, ma è anche narrazione, spiegazione. Ciascuno capisce che la grande basilica accoglie, abbraccia, stringe insieme. La cosiddetta arte moderna ha bisogno continuo di chiarimento, di sedicenti periti che ne indichino intenti, motivazioni, significati. L’arte vera spiega, illumina, non ha bisogno di improbabili esegeti, di sapienti a fattura che rimediano alla nostra ignoranza. Dispersa l’arte, proibito perseguire la bellezza in nome dell’azione e della funzione, restano i detriti. Si fa solo quel che serve, come il design seriale dalle poche linee essenziali, riproducibile a milioni, secondo le prescrizioni dell’economia di scala. Johann Wolfgang Goethe scrisse saggi sull’arte che restano modelli insuperati di interpretazione estetica contrapposti a quelli dell’idealismo e del positivismo suoi contemporanei.

La rivoluzione industriale e scientista ha sconfitto sul campo il grande di Weimar nel suo generoso tentativo di rigenerazione. L’Occidente ha cancellato tutto in nome del progresso e dell’autonomia dell’uomo, declinati nella forma della corsa forsennata e del soggettivismo più insensato. Restano le macerie, insieme con una debole fiammella, la speranza prospettata da Hoelderlin, secondo cui dove cresce il pericolo, può crescere anche ciò che salva. Siamo al punto in cui l’artista non ha più una qualifica ed un oggetto preciso: Joseph Beuys è definito dai manuali scultore, illustratore e “performer”. Che cosa significhi il termine per i sapienti della critica è difficile saperlo, ma l’aggettivo, in sé, fa rifermento alla capacità di produrre “prestazioni”. Anche in neo-italiano, performante è ciò che realizza pienamente una specifica prestazione, un’automobile o un elettrodomestico. L’azione fine a se stessa è “performante”….

Il Faust letterario, infine, salva la sua anima, al termine di esperienze intense e drammatiche. Nell’affresco goethiano, chi lo salva è la Cura. Egli ha conservato la sua umanità grazie alle donne che ha amato, Margherita ed Elena, ed il suo proponimento finale è “Potessi, o Natura, starti innanzi come uomo e null’altro, allora varrebbe la pena di essere uomo.” Ed ancora, dialogando con la Cura, deplora quel passato in cui non ha fatto che correre per il mondo, “desiderato e raggiunto il desiderato, ed ho nuovamente desiderato e sono passato attraverso la vita come un turbine”. Quel turbine che è l’azione, die Tat, ha reso tutti noi uomini faustiani, degni del tramonto per stanchezza, esaurimento, indifferenza al Bene, al Vero, al Bello. Perché la corsa, la “Vita activa” non ammette ripensamenti, soste, cambi di marcia. Come in autostrada, non si torna indietro, e ci si può fermare solo in luoghi dedicati, rigorosamente per riempire nuovamente il serbatoio dell’automobile, la “macchina” per antonomasia, e consumare pessime cose a caro prezzo. Avanti!, ma non è la testata e la parola d’ordine di un socialismo umanitario, è un percorso, quello dell’azione, che finisce per riportare al punto di partenza.

Aristotele, fondatore del pensiero occidentale, sulle piste di Socrate e Platone decretò la superiorità della contemplazione sul puro agire, inserendola in un circuito le cui linee di vetta richiamavano al bene ed alla virtù. Non è per caso che un pensatore come Alasdair Mc Intyre abbia provato a ritessere una tela comunitaria oltre l’individualismo moderno, intitolando la sua opera maggiore Dopo la virtù, questa grande espulsa dall’orizzonte occidentale dei due secoli trascorsi. Pressoché coevo di Aristotele, Confucio, dall’altra parte del mondo, considerava se stesso nient’altro che il continuatore della tradizione cinese, formulava analoghe diagnosi, elevando il pensiero, la riflessione ben al di sopra dell’agitazione. All’imperatore che gli chiese quale dovesse essere il primo atto di un saggio governante, rispose dare il giusto nome alle cose, dunque osservare, valutare, per scoprire l’essenziale che permane.

Due millenni e mezzo dopo, in un celeberrimo libro oggi letto soprattutto dai bambini, anche Antoine Saint Exupéry concluse che “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Raggiungerlo, attingerne l’intuizione, è quindi compito del pensiero, non dell’azione e del frastuono che l’accompagna. L’essenziale, poi, è per definizione non misurabile con i criteri della scienza pratica, talché ricercarlo diventa esercizio, inutile, ozioso, privo dello scopo concreto del trionfante pragmatismo nostro. René Guénon intitolò il suo libro più importante Il regno della quantità ed i segni dei tempi.