La Filosofia dell’espressione chiarisce, dalle sue prime pagine, come il mondo abbia carattere rappresentativo (l’impossibilità di una cosa in sé, mi sembra non compaia nella parte del libro in questione dove Colli svolge le sue personali riflessioni: vi fa cenno quando, in esso, fa riferimento a Zenone). Colli afferma che soggetto (non però quello empirico, ma quello trascendentale) e oggetto non hanno fissità, poiché – ad esempio e in primo luogo – se esperisco qualcosa non penso al mio cervello, che rende possibile tale esperire. Non essendoci, coincide con il soggetto. Se voglio far luce sul mio cervello, sulle funzioni di esso che rendono possibile l’esperire, il soggetto si tramuta in oggetto. Da ciò consegue che l’oggetto in questione ha carattere rappresentativo, in quanto lo utilizzo senza esserne minimamente cosciente (è come utilizzare le gambe per camminare avendo in mente però tutt’altro, non pensando cioè al fatto che si sta camminando – si pensi a quanto emerge, in proposito, in Essere e tempo).

Senza addentrarci negli argomenti formulati da Colli per provare ulteriormente ed esaustivamente la sua teoria filosofica, egli sostiene che non esiste nel modo più assoluto un soggetto della conoscenza (ha di mira il moderno soggetto trascendentale, in quanto le sue riflessioni hanno carattere nichilistico), ovvero non esiste, nel modo più assoluto, l’azione. Ciò che conosciamo, sostiene Colli, sono esclusivamente degli oggetti (c’è solo la coscienza empirica, non quella trascendentale). Ovvero il mondo è sregolato e disordinato (soggetto alla contingenza, inconoscibile) e gli oggetti senzienti che lo popolano sono caratterizzati da una massima (perlomeno a parere di Colli) condizione di passività, di inazione, che risulterebbe insuperabile. Il mondo non potrà essere composto da pure rappresentazioni poiché, se così fosse, vi sarebbe attività: la rappresentazione dovrà allora venir presa pressoché per reale. Da ciò consegue una rozza e primitiva causalità o necessità (ma i termini sono impropri), da cui gli esseri senzienti sarebbero costantemente dominati (in riferimento, ovviamente, al loro agire). Non vi può essere etica, sia pure meramente utilitaristica, poiché anch’essa è attività e implica la possibilità della storia, del progresso, di un passaggio dalla potenza all’atto (perlomeno in una qualche misura). Colli ritiene certamente che l’uomo, prima che sia tale, viva in un conflittuale stato di natura. Quando forma una società, l’assenza d’azione implica che essa sia irrimediabilmente caratterizzata da oppressi e oppressori.

L’espressione nel senso più proprio, presso Colli, ha natura simbolica. Lasciamo da parte di considerare il suo carattere mnemonico (per Colli non si dà empiricamente istante, ma si danno solo estensioni temporali). L’espressione non può dire l’immediato, in quanto quest’ultimo è il nulla ed essa ha il carattere dell’essere, della concretezza (se fosse stata una pura rappresentazione schopenhaueriana, legata alla Noluntas, avrebbe alluso maggiormente all’immediatezza rispetto all’espressione colliana). Vi riesce tuttavia ad alludere, in quanto, con l’immediato, condivide alcune caratteristiche (la parziale inconoscibilità, ad esempio e in primo luogo).

L’espressione si fa sempre più astratta, il che corrisponde, dapprima, alla produzione di immaginarie categorie: la causalità in primo luogo, che richiede la sostanza, l’unità, la pluralità, la totalità (avente il carattere dell’essere: l’immediato è interamente dimenticato). Il principale fautore, o comunque il testimone, di tale produzione sarebbe Aristotele (nel testo in esame Colli fa riferimento al materialismo cartesiano e, all’inizio del libro, fa più implicitamente riferimento al soggettivismo moderno; mi sembra che, per il filosofo italiano, tra Aristotele, Cartesio e il successivo pensiero rappresentativo, le cose mutino ben poco, in quanto visioni in ugual misura metafisicamente rigide).

Il principale fautore, o comunque il testimone, di tale produzione sarebbe Aristotele (nel testo in esame Colli fa riferimento al materialismo cartesiano e, all’inizio del libro, fa più implicitamente riferimento al soggettivismo moderno; mi sembra che, per il filosofo italiano, tra Aristotele, Cartesio e il successivo pensiero rappresentativo, le cose mutino ben poco, in quanto visioni in ugual misura metafisicamente rigide).

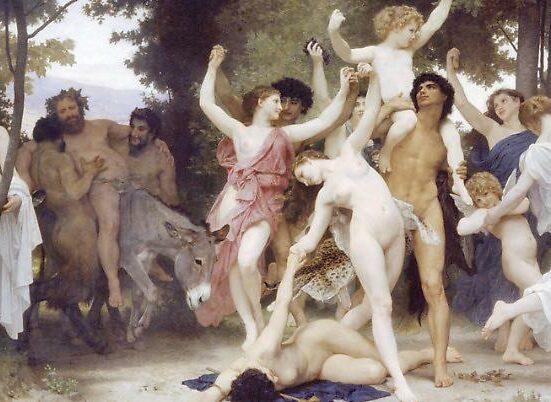

Ora, se il mondo è tragicamente immutabile, può essere meno angusto tramite l’arte, ovvero il gioco (nelle sue due declinazioni del dionisiaco e dell’apollineo). L’arte procede a ritroso rispetto al riflusso categoriale (che segue ad un flusso espressivo, in cui si produce una grezza necessità-concretezza), distruggendo quanto esso ha prodotto, riscoprendo in tal modo l’immediato: le rigide gerarchie sociali, con i suoi solidi ruoli, si dissolvono, o comunque traballano, perdono di peso: l’uomo ne è, in modo apollineo, sollevato (provando una distaccata serenità), oppure inizia a vivere la vita in modo ebbro (in modo dionisiaco). Entrambi gli atteggiamenti sono legittimati dall’inesistenza delle categorie (entrambi hanno dunque fondamento conoscitivo): tale riconoscimento manca in Nietzsche (a Colli interessa soprattutto il Nietzsche a suo parere filosoficamente più puro poiché inattuale, ovvero il Nietzsche giovane).

Nel pensatore tedesco la pessimistica conoscenza di Sileno non può venire relativizzata (resta troppo irrigidita, per così dire). Ovvero, l’uomo dionisiaco è un’animale stupido (è qualcuno che non apprende mai nulla dall’esperienza – da cui l’ebbrezza che lo caratterizza), l’uomo apollineo è un illuso (che, ad esempio, per mitigare la sua ferramente tragica condizione esistenziale, si mette a credere nelle categorie, e dunque nella scienza e nel progresso)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI:

- Colli, Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano 1974.

- Colli, Filosofia dell’espressione, Adelphi, Milano 1996.

2 Comments