Milano nel maggio del 1919 trovò in edicola una nuova rivista, destinata a fare la storia del giornalismo femminile divenendo, per circa tre lustri, un punto di riferimento assoluto per gli amanti della moda e dell’eleganza: Lidel. La testata era l’acronimo di “letture, illustrazioni, disegni, eleganze, lavoro”, ma soprattutto della sua fondatrice e direttrice, Lydia Dosio De Liguoro, una intraprendente giornalista piemontese che, ancor giovanissima, nel 1910, aveva iniziato la sua attività collaborando al prestigioso rotocalco torinese “La Donna”. Con Lidel però voleva mettere su carta, in piena autonomia, le sue di idee, per altro già propugnate pochi mesi prima. Nel marzo dello stesso anno, si era tenuto il Primo congresso nazionale dell’industria e dell’abbigliamento, svoltosi a Roma sotto gli auspici del ministero dell’Industria e del Commercio. “Proposito principale del congresso era di liberarsi dall’assoluto dominio francese in fatto di moda”, un compito assai arduo vista la totale dipendenza del mercato italiano dai couturiers parigini fin dal Settecento. Anche sulle riviste nazionali di moda venivano pubblicati solo modelli parigini e le sartorie italiane acquistavano i diritti di riproduzione degli abiti dalle maisonnes d’Oltralpe. Che si trattasse di un obiettivo difficile da raggiungere in tempi rapidi, data anche l’assenza di un’ industria della moda italiana ben strutturata, capace di competere con quella francese, lo dimostra il fallimento della principale proposta del Congresso: la nomina di una Commissione incaricata di sottoporre al giudizio del governo lo schema di un Ente nazionale della moda e di un Istituto nazionale dell’abbigliamento. La proposta finì nel nulla, anche a causa delle turbolenze politiche in atto con la caduta del governo Luzzatti pochi mesi dopo. Ma quelle giornate romane misero in luce le idee e la personalità di due partecipanti: Fortunato Albanese e Lydia De Liguoro che lottavano insieme per l’affermazione di una moda nazionale, tanto che il primo, nel 1917, presenterà al Ministero dell’Industria un suo opuscolo dal titolo Per una moda italiana.

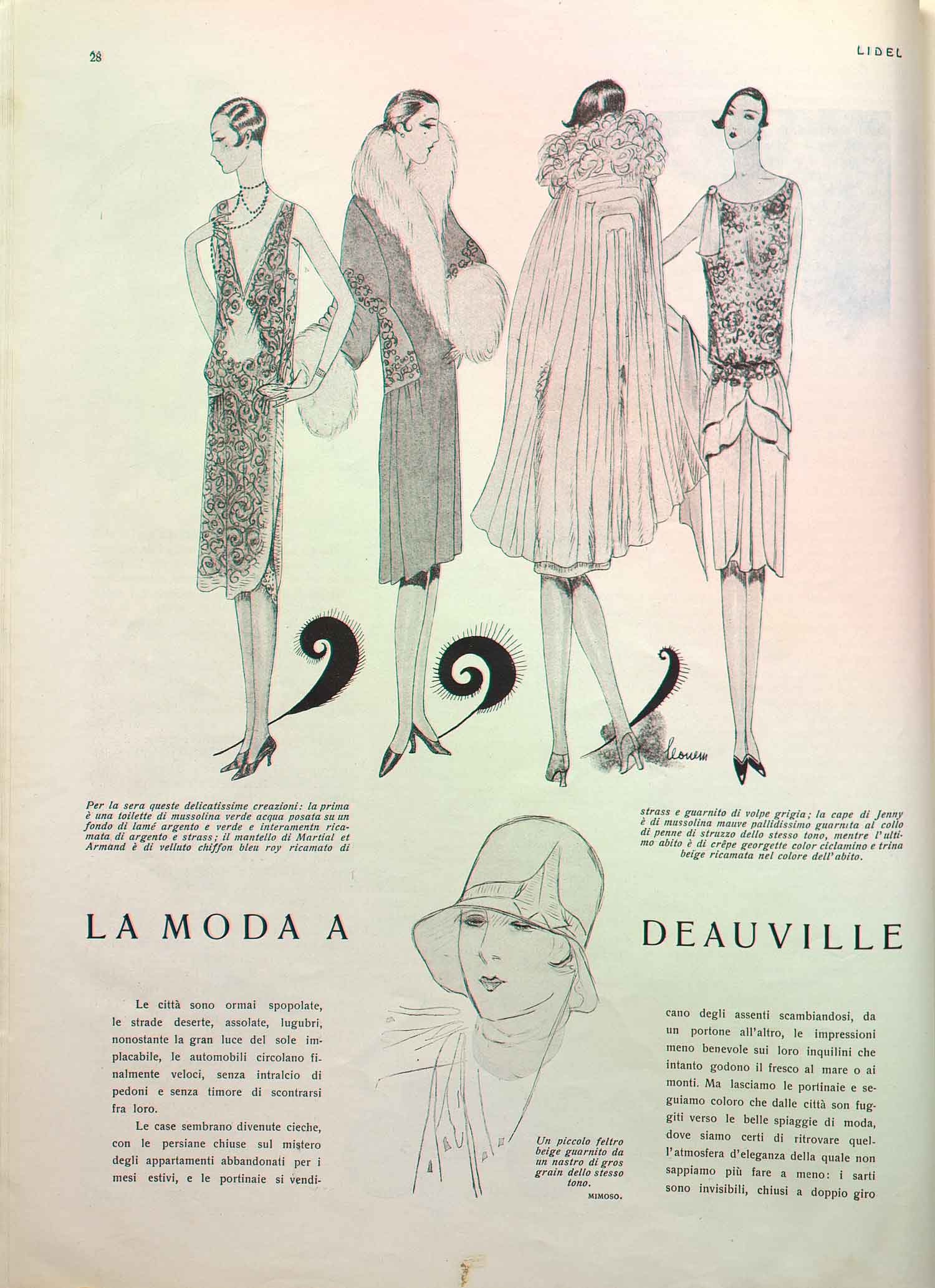

Lidel nasceva da questo obiettivo focale, promuovere la genesi di una moda italiana, fondendosi col clima di fervore nazionalistico post bellum che animava la borghesia e proponendosi, agli esordi, come una rivista indirizzata all’élite imprenditoriale con l’obiettivo di realizzare, in concreto, il sogno di un Italiae fashion. La rivista rappresentava per la De Liguoro:” La volontà di un saldo cuore di donna, che intendeva rivolgersi al fiore delle donne d’Italia per fare loro apprezzare ogni nostra cosa bella e degna, incoraggiando i nostri creatori artisti in favore di una moda nostra”. Ma non c’era solo moda nel mensile bensì un insieme di temi ed argomenti ritenuti i più adatti per la dama italiana della nuova era di pace. Quelle pagine facevano breccia nel desiderio acceso di conquistare all’Italia la definitiva autonomia in tutti i campi ammainando ogni provinciale esterofilia. Difatti già nel 1920 in occasione della Fiera Campionaria di Milano nel padiglione della moda, sfilarono le creazioni di stilisti italiani quali Ventura, Ferrario, Radice, Galli, Fumach ed altri.

Sempre in quegli anni aprirono i primi grandi magazzini italiani a cominciare dalla Rinascente, nome coniato dal Gabriele D’Annunzio, fondata nel 1917 dalla famiglia Borletti. Nel 1919 nasce la U.P.I.M. ( Unico Prezzo Italiano Milano) con capitali della stessa Rinascente. Nel 1931 si formerà la Standard che nel ’37 cambierà il proprio acronimo nella più italiana Standa.

La rivista femminile Lidel nacque, come già detto, nel maggio del 1919, in un contesto molto florido per l’editoria italiana, che aveva fatto di Milano la sua capitale indiscussa. Nella pubblicazione di riviste popolari e femminili, sono soprattutto due le case editrici che si contendevano il primato delle tirature: la Mondadori e la Rizzoli, e fu proprio quest’ultima, tra le prime, a introdurre in Italia il sistema della stampa a rotocalco, facendo dei periodici illustrati uno dei settori di punta della sua editoria.

Il rotocalco femminile, in genere, era rivolto ad un pubblico di estrazione sociale medio-bassa, la cui lettrice di riferimento era la casalinga. Si impose letteralmente sul mercato, divenendo “l’evoluzione più significativa nel momento in cui la lettura si afferma come consumo di massa” fu il paradigma della stampa femminile che sopravvisse oltre la seconda metà del Novecento.

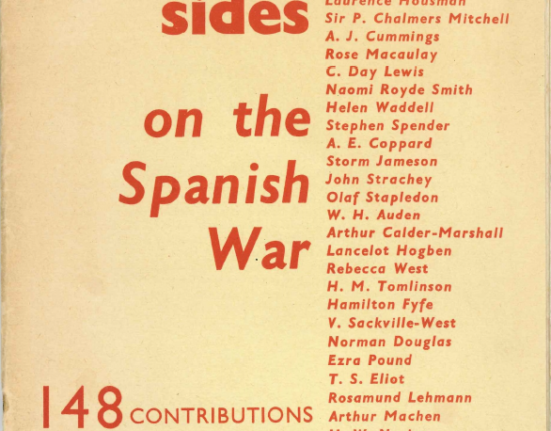

Accanto a questa editoria di largo consumo, prosperava anche la rivista di lusso, strumento di diffusione dell’alta moda, facendo riferimento ad un pubblico di tutt’altra tipologia rispetto al rotocalco, in particolare ad una donna dall’alto tenore di vita in possesso di un certo grado di indipendenza culturale, sociale e di shopping. Lidel può essere iscritta in questo secondo filone di stampa; anzi, si può affermare che ne rappresenti il caso più emblematico. Al mensile collaboravano il fior fiore degli intellettuali quali Massimo Bontempelli, Grazie Deledda, Amalia Guglieminetti, Luigi Pirandello, Margherita Sarfatti, Carlo Carrà e molti altri.

All’indomani della fine del primo conflitto mondiale, l’Italia fu attraversata da una grave crisi sociale, economica e politica di drammatica intensità ( basti ricordare il biennio rosso ) e la rivista non intendeva sottrarsi alla trattazione di temi solitamente considerati sconvenienti per un giornale di moda. Anzi in questa prospettiva proprio questo settore, per sua natura effimero, diventava un terreno fertile per la discussione di temi caldi quali il lavoro, la ricostruzione industriale ed economica del Paese, in una visione di riscatto nazionale compresa la vexata quaestio di affrancamento della moda italiana dai dettami di quella francese. Questa battaglia, condotta in prima persona dalla direttrice De Liguoro, trovò in solido anche la stilista Rosa Genoni ( politicamente all’opposto) che possiamo, senza dubbio, riconoscere come la madre dell’Italian style. Entrambe avevano compreso che per rifondare una moda nazionale vincente occorreva un forte impegno di investimento nell’industria tessile e dell’abbigliamento, era indispensabile creare un sistema Italia. Infatti le pagine di Lidel davano ampio spazio al dibattito sulla promozione e rilancio del settore manifatturiero italiano a supporto di un’ autentica indipendenza italiana nel campo della moda. l’Italia infatti svolgeva ancora un ruolo meramente esecutivo, le sartorie acquistavano dalle grandi case francesi i modelli e li riproducevano fedelmente perpetuando un antico rapporto di sudditanza che sarebbe purtroppo proseguito per anni, nonostante questi primi tentativi di costruire una moda nazionale. A questo punto bisogna lasciare la scena ad una grande stilista italiana, la mamma dell’Italiae fashion, appunto Rosa Genoni. Valtellinese di nascita, “piscinella”dalla zia Emilia in quel di Milano a soli 10 anni, per togliere una bocca alle 18 da sfamare per il padre ciabattino. La città di S, Ambrogio ha un tessuto manifatturiero tradizionale dove è occupato ben l’ l’85% delle donne, tra “piscinine”(apprendiste tuttofare), sarte, ricamatrici, cucitrici e stiratrici. Rosa sbarca a Milano con la III elementare ma apprende il mestiere con grande vocazione e chiusa la bottega della zia, va a frequentare i corsi serali per prendere la V elementare, segue persino quelli comunali per imparare la lingua francese. Già perché in quelle sartorie le mani erano italiane ma i modelli da confezionare erano tutti transalpini. Frequenta da adolescente casa Turati dove entra in amicizia con Anna Kuliscioff divenendone grande ”compagna” ed abbracciando il socialismo riformista al quale resterà sempre fedele. Nel 1887 sbarca nella Ville lumiére assunta in una sartoria di rue de la Paix dove oltre a perfezionarsi nel disegno come stilita, impara de visu i processi della catena produttiva, dall’ideazione dei modelli al lavoro d’equipe per realizzarli, in più riscontra che les couturiéres non sanno solo eseguire bene il lavoro ma hanno con sé un bagaglio culturale che le guida nella loro professione, ne sanno di Storia dell’Arte e di Storia della Moda. Un anno le basta per tornare Milano ed essere la stilista della sartoria Bellotti, fioccano i primi consistenti guadagni che le permettono di aiutare i fratelli, in particolare Emilio emigrato in Australia e Carlo accusato dell’ omicidio del socio. Per quest’ultimo paga la parcella dell’avvocato socialista Alfredo Podreider che diverrà suo amante, poi sposo nel ’24, dalla loro unione nascerà l’unica amatissima figlia Fanny.

La fine dell’Ottocento coincide al periodo luccicante della Belle Epoque, la moda francese libera le donne dai mutandoni sotto cumuli di inutili sottovesti, via anche le stecche dai busti e sotto le gonne ridondanti. Sta prendendo sostanza e forma la catarsi femminista della donna, gli abiti ne esaltano l’emancipazione sociale, ma restano i ghetti delle classi di appartenenza che Rosa vorrebbe abbattere. Nel 1903 viene promossa Direttrice della Maison Haardt et Fils di Milano, intrudendo nella produzione suoi modelli oltre a quelli francesi. Ricordandosi di quanto appreso nell’atelier di rue de la Paix, si convince che le sartine debbono avere un’istruzione adeguata, così, dal 1905, sale in cattedra per insegnare Storia del Costume nella Scuola professionale femminile della Società Umanitaria della quale era socia. Sono questi gli anni effettivi della nascita dell’Italian style propugnato da Rosa con grande energia. All’Expo milanese del 1906 presenta otto modelli tutti ispirati ai grandi del Rinascimento, da Raffaello a Botticelli, dal Veronese a Mantegna, nasce il ponte con la grande sartoria italiana del passato che aveva dominato le corti europee, si torna alle matrici venete, fiorentine, milanesi. Tutto nel suo stand è italiano, dai manichini romani, agli abiti, agli accessori fino ai gioielli prodotti dagli allievi orafi della Società Umanitaria.

Non solo passato però ma coniugazione con la donna moderna se Rosa mette in mostra anche la prima gonna pantalone! La stampa internazionale, da Le Figro a La Prensa argentina, decreta il successo dei modelli proposti per la loro originalità ed attualità, Rosa si aggiudica il 30 novembre il Grand Prix della Giuria Internazionale. Nel 1908 sarà invitata al I Congresso della Donna Italiana in veste di delegata della Società Umanitaria, il suo intervento, applauditissimo, ne consacra la persona. Nel suo discorso partendo dalla constatazione di fatto che non esisteva più una moda italiana, ripercorre il passato glorioso del settore al quale ispirarsi innestandovi le grandi professionalità femminili presenti nel nostro Paese. La scuola professionale femminile diventa pertanto un investimento fondamentale per dare attuazione ad un moda italiana protagonista sui mercati. Rosa espone le sue idee su riviste di moda molto quotate da “La Margherita” al “Marzocco”, da “Vita d’Arte” a “L’Eleganza” ottenendo l’adesione di attrici e nobildonne come Letizia Bonaparte moglie del duca Amedeo d’Aosta e la divina attrice Lyda Borelli.

Nel 1909 nasce il “Comitato per una moda di pura arte italiana” presieduto da Giuseppe Visconti di Modrone, gentiluomo della regina Elena, padre del regista Luchino Visconti, nonché imprenditore del velluto nel settore tessile, presidente dell’Inter e creatore di profumi. L’organismo è patrocinato da Franca Florio, Borsalino, Lanerossi, Jesurum e diversi altri imprenditori.

Nel 1911 il Comitato bandisce sulla rivista senese “Vita d’Arte” il concorso per un abito da sera. La partecipazione è enorme e di alta qualità, il premio viene assegnato all’artista di Faenza Francesco Nonni disegnatore, pittore, incisore e ceramista. Nello stesso anno con la ricorrenza del cinquantesimo dell’unità d’Italia, all’Esposizione Internazionale delle industrie e del lavoro di Torino viene allestito un padiglione dedicato tutto alla sartoria nazionale.

All’impegno per una moda italiana Rosa in parallelo mette quello di ardente socialista nel battersi per il miglioramento delle condizioni del lavoro femminile, per il diritto al voto, per l’ orario massimo di lavoro di otto ore, per il no al lavoro notturno, per il congedo retribuito per la maternità, ecc…. Siamo alle soglie della I Guerra mondiale, lo scontro interno al Partito socialista è forte tra interventisti e pacifisti, Mussolini lascia il Partito insieme a componenti anarchiche nazionaliste, Rosa si batte contro l’intervento militare in Libia quanto contro l’ingresso dell’Italia nel conflitto mondiale. La sua residenza milanese si trasforma in sede del Movimento Internazionale per la Pace, spazio di aggregazione quanto megafono del pacifismo europeo.

Nel 1915 partecipa all’Aja al Congresso Internazione delle donne contro la guerra, invitata dalla futura premio Nobel per la pace Jane Addams fondatrice della Women’s International League for Peace and Freedom che la porta con se all’incontro con il Primo Ministro olandese e il Ministro degli Esteri inglese, invocano un intervento per arrestare il conflitto, durante il quale la Genoni tiene a battesimo l’associazione “Pro Humanitate” volta all’assistenza dei prigionieri di guerra.

Gli avvenimenti postbellici si susseguono convulsi, dal biennio rosso alla contemporanea nascita del fascismo fino alla chiamata alla Presidenza del Consiglio di Mussolini nel ’22.

Nel 1924 avviene l’incontro con la teosofia di Rudolf Steiner di cui segue alcune lectures, durante un viaggio in Cornovaglia con la figlia Fanny, restandone profondamente influenzata nel pensiero come nel fare arte. Nel 1925 muore la sua amica e compagna di battaglie Anna Kuliscioff, per lei si aprirà un vuoto enorme. Eppure con il marito mette su un laboratorio da sarta nella sezione femminile del carcere di S, Vittore con annesso asilo nido per le detenute mamme. Sempre nel ‘25 esce il primo dei tre volumi (resterà l’unico) della sua Storia della Moda attraverso i secoli. Nonostante il suo antifascismo Rosa continuerà a mietere successi nel campo della moda fino alla perdita del coniuge avvenuta nel 1936 a Sanremo. Con l’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto mondiale Rosa e Fanny si stabiliscono a Varese dove la Genoni risiederà fino alla data della sua morte il 12 agosto 1954.

Era dovuto chiamare in causa la Genoni perché, con la nazionalista De Liguoro, costituisce la radice del nostro Made in Italy che ha avuto un parto cesareo con due ostetriche di segno politico opposto ma accomunate dallo stesso obiettivo far nascere l’Italiae fashion. Il fermento di emancipazione della moda italiana ambiva all’affermazione patriottica nel settore dell’abbigliamento, nel quale tradizionalmente il nostro Paese si era distinto per capacità, abilità sartoriale e competenza estetica almeno fino alla seconda metà del ‘500. Per meglio comprendere tutto ciò, prendiamo in considerazione un articolo firmato da Lydia De Liguoro, La donna nelle nuove opere di rivendicazione nazionale, che compare sul numero 8 di Lidel dell’agosto del 1920. Vi si legge: “Non è la prima volta che in Italia si scrive e si discute intorno all’opportunità di creare una moda la quale si emancipi completamente dalla servitù straniera, fiorendo rigogliosa in questa terra di esteti e d’artisti”. E ancora: “Le rivendicazioni di cui ci occupiamo, invece, riguardano la questione economica dal punto di vista dell’industria nazionale, messe in relazione con il risveglio della nuova coscienza femminile”. La giornalista sostiene la necessità di creare sinergie tra le industrie italiane manifatturiere e quelle di confezione, di modo da produrre modelli appetibili anche per il mercato estero, dando il giusto valore a tutti quei lavoratori e lavoratrici che operano nel settore, stesso pensiero di Rosa Genoni. Molteplici erano gli intenti che la De Liguoro perseguiva: convincere le signore italiane a preferire i modelli nostrani rispetto a quelli stranieri, facendo leva in particolare su quelle appartenenti all’élite sociale ed economica del paese, incoraggiare le case di moda italiane a firmare i propri modelli, non utilizzando nomi che evocano le creazioni francesi; dare impulso a questo settore attraverso manifestazioni, da tenersi nelle più importanti città italiane; mettere in luce tutto questo movimento usando le riviste di moda che si debbono impegnare a promuovere la produzione nazionale. .Altro tema specifico affrontato da Lidel è la semplicità, dell’abito privo di fronzoli, dibattuto quasi sempre all’interno delle rubriche dedicate alla moda. L’argomento poi presta il fianco alla discussione di tematiche che sconfinano nell’economia, nella politica e nel ruolo sociale della donna della nuova epoca fascista. Come in tutte le riviste femminili d’ inizio Novecento anche in Lidel insegna l’educazione all’eleganza ed al buon gusto della donna, tanto che la corrispondente Maria Croci (Mag), da Parigi, scrive in proposito: “Sedurre è il compito della giovinezza: non è per essa una vana civetteria, ma il maggior pregio del suo fascino deve risiedere nella semplicità […] c’è bisogno di essere ragionevoli, di non esagerare mai… L’importante è dar prova di buon gusto.”

Le ragioni di questa lotta in nome di una sobria eleganza sono da ricercare in fattori di diversa natura. Innanzitutto nella situazione socio-economica del Paese nel periodo seguente al primo conflitto mondiale: le industrie avevano subito una forte crisi; i prezzi dei prodotti erano aumentati notevolmente, provocando non poco disagio tra i cittadini che, in assenza di lavoro, faticavano a dotarsi di beni di consumo anche di prima necessità. In un simile contesto, in cui la maggioranza della popolazione viveva in condizioni di forte precarietà, è naturale che la rivista cercasse di frenare la vanità delle signore alto-borghesi, lettrici di riferimento di Lidel, esortandole ad abbandonare gli sprechi, le vesti esageratamente ornate, i tessuti costosissimi, proponendo di optare per mises semplici, evidenziando come l’eleganza non consistesse nell’abito costoso, quanto nei comportamenti che la donna doveva adottare sia in pubblico che in privato, ritenendo l’eccesso un segno di cattivo gusto, anzi un “oltraggio” alla Patria. Paride era lo sposo, il vero arbiter elegantiae della consorte: “Un marito intelligente ha più interesse di un sarto a far fare bella figura alla moglie e ad impedirle di commettere qualche eresia estetica” (in “Lidel”, n. 2-3, febbraio-marzo 1922). Donna come “angelo del focolare”? sottomessa al coniuge, tutta dedita a far figli ed allevarli come la Sofia Loren di Una giornata particolare di E. Scola? Lidel fu anche un veicolo di riscatto del piccolo mondo antico della donna italiana tutta casa, figli e chiesa, fu merito della rivista averla portata al centro dell’attenzione disegnandone un nuovo profilo, pur nelle indubbie resistenze ataviche che anche il fascismo nutriva per il suo ruolo sociale. Lo scopo autentico era la competizione nazionale con l’haute couture d’oltralpe che non poteva prescindere da un modello di donna tutta italiana a qualunque fascia appartenesse, proletariato, middle class, nobiltà, alta borghesia rampante. Tutte vestono bene se vestono italiano, anzi indossano quanto di meglio per il loro stato sociale, un messaggio di concreta, acuta propaganda. Si torna oggi, timidamente, a parlare di Patria ebbene questa entità comune fu il cuore autentico del messaggio di Lydia De Liguoro come di Rosa Genoni. Lidel spinse a tavoletta sulla grandezza italiana espressa in ogni campo a costo di enormi sacrifici soprattutto per riconquistarsi la vetta dopo la fisiologica depressione economica del primo dopoguerra. Negli anni ’20 la rivista prese aperta posizione a supporto della rivoluzione fascista là dove serviva cooperare al riscatto nazionale in ogni campo nel fare come nel sapere. Il 1927 Lidel cambia Direttrice a Lydia De Liguoro subentrerà un maschietto Gino Valori, laurea in giurisprudenza, giornalista, regista di film da soffitta. E Lydia? Lasciata la direzione di «Lidel», passa a dirigere un’altra rivista, «Fantasie d’Italia», voce ufficiale della Federazione nazionale fascista dell’industria e dell’abbigliamento.

Emanuele Casalena

Bibliografia:

Carrarini, 2003, La stampa di moda dall’Unità a oggi, in Storia d’Italia. Annali 19. La moda, a cura di C.M. Belfanti, F. Giusberti, Torino, Einaudi

Alberto Malfitano, Storia e Futuro rivista online, Laboratorio n. 41, Numero 45-Dicembre 2017.

Eugenia Paulicelli, Genoni, Rosa, Dizionario biografico degli italiani, Enciclopedia Treccani, 2017.