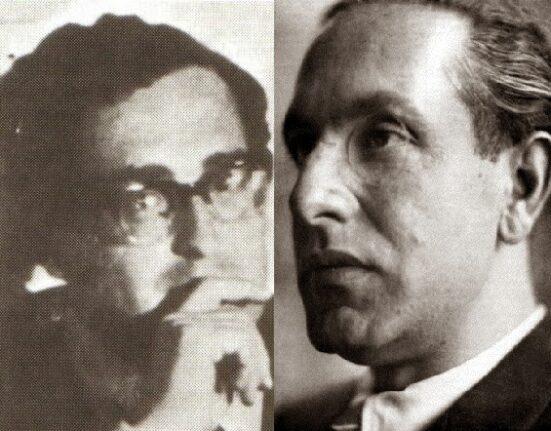

Nel 1992, due anni prima di morire, la vedova di Corneliu Zelea Codreanu, Elena Ilinoiu, mi raccontò un curioso episodio. Poco prima dell’arresto definitivo di Codreanu (che ebbe luogo nella notte tra il 16 e il 17 aprile del 1938) due o tre italiani erano venuti a Bucarest e si erano presentati alla Casa Verde, la sede del Movimento legionario, Era un mercoledì o un venerdì, uno dei due giorni della settimana in cui i legionari erano soliti osservare il cosiddetto “digiuno nero”, cioè la totale astinenza dal cibo, dalla bevanda e dal fumo da

ll’alba fino al tramonto; o forse era un martedì, altra giornata che Codreanu consacrava spesso al digiuno. Il Capitano comunque stava digiunando e intrattenne nel proprio ufficio i visitatori giunti dall’Italia, finché, nell’imminenza del tramonto, disse a sua moglie di apparecchiare la tavola. Gli italiani avrebbero cenato alla sua mensa. “Ma Corneliu, caro, io non sapevo che avremmo avuto ospiti a cena e ho soltanto il piatto di fagiolini con cui tu interromperai il digiuno!” – protestò lei spaventata. “Non importa, – obiettò il Capitano – quello che mangio io lo mangeranno anche loro”. E così i convitati cenarono spartendosi di buon grado i fagiolini cucinati dalla moglie di Codreanu. “Quegli italiani – mi raccontava la vedova del Capitano rievocando divertita l’episodio – non cessavano di manifestare il loro entusiasmo per il cibo e di fare i complimenti alla cuoca!” Incrociando tutta una serie di dati, sono giunto a ritenere che questo episodio dovrebbe risalire al marzo 1938, quando Julius Evola fu a Bucarest, e che tra gl’italiani che condivisero quella parca cena con Codreanu potesse esservi anche lui. Mircea Eliade, che fu uno dei tramiti del contatto di Evola con Codreanu, trentasei anni più tardi, in occasione della morte di Evola, rievocò nelle pagine del suo Diario il colloquio che lo scrittore italiano ebbe col Capitano del Movimento legionario. “Evola – leggiamo nel Diario di Eliade – aveva avuto l’occasione di intrattenersi con Codreanu, e questo incontro lo aveva colpito molto. Siccome Evola lo aveva interrogato circa la tattica politica che egli contava di porre in atto e circa le possibilità della Legione alle prossime elezioni, Codreanu gli aveva parlato degli effetti dell’incarcerazione sull’individuo, dell’ascesi che essa suscita, delle virtù contemplative che vi si possono manifestare, in una solitudine, un silenzio e un’oscurità che sono altrettanti mezzi con cui l’individuo si rivela a se stesso. Evola ne era ancora abbagliato. Mi ricordo vagamente delle considerazioni che egli allora fece sulla scomparsa delle discipline contemplative nella lotta politica in Occidente”1. Questa testimonianza di Eliade fu anticipata da quella del militante legionario Vasile Posteucă. “Non posso qui trascrivere per esteso – scrive Posteucă – le cose che mi ha riferite Mircea Eliade (forse le scriverà lui da qualche parte), ma mi limiterò a sottolineare che, dopo un colloquio di dieci o dodici ore, Evola ritornò totalmente conquistato dalla forza spirituale del Capitano, dalla nobiltà della fede e delle idee che lo spingevano alla lotta (…) Si erano immersi negli argomenti della via interiore, della mistica, della dottrina cristiana. Col trascorrere delle ore, l’ospite dimenticò la voglia di fumare e la fame”2.

ll’alba fino al tramonto; o forse era un martedì, altra giornata che Codreanu consacrava spesso al digiuno. Il Capitano comunque stava digiunando e intrattenne nel proprio ufficio i visitatori giunti dall’Italia, finché, nell’imminenza del tramonto, disse a sua moglie di apparecchiare la tavola. Gli italiani avrebbero cenato alla sua mensa. “Ma Corneliu, caro, io non sapevo che avremmo avuto ospiti a cena e ho soltanto il piatto di fagiolini con cui tu interromperai il digiuno!” – protestò lei spaventata. “Non importa, – obiettò il Capitano – quello che mangio io lo mangeranno anche loro”. E così i convitati cenarono spartendosi di buon grado i fagiolini cucinati dalla moglie di Codreanu. “Quegli italiani – mi raccontava la vedova del Capitano rievocando divertita l’episodio – non cessavano di manifestare il loro entusiasmo per il cibo e di fare i complimenti alla cuoca!” Incrociando tutta una serie di dati, sono giunto a ritenere che questo episodio dovrebbe risalire al marzo 1938, quando Julius Evola fu a Bucarest, e che tra gl’italiani che condivisero quella parca cena con Codreanu potesse esservi anche lui. Mircea Eliade, che fu uno dei tramiti del contatto di Evola con Codreanu, trentasei anni più tardi, in occasione della morte di Evola, rievocò nelle pagine del suo Diario il colloquio che lo scrittore italiano ebbe col Capitano del Movimento legionario. “Evola – leggiamo nel Diario di Eliade – aveva avuto l’occasione di intrattenersi con Codreanu, e questo incontro lo aveva colpito molto. Siccome Evola lo aveva interrogato circa la tattica politica che egli contava di porre in atto e circa le possibilità della Legione alle prossime elezioni, Codreanu gli aveva parlato degli effetti dell’incarcerazione sull’individuo, dell’ascesi che essa suscita, delle virtù contemplative che vi si possono manifestare, in una solitudine, un silenzio e un’oscurità che sono altrettanti mezzi con cui l’individuo si rivela a se stesso. Evola ne era ancora abbagliato. Mi ricordo vagamente delle considerazioni che egli allora fece sulla scomparsa delle discipline contemplative nella lotta politica in Occidente”1. Questa testimonianza di Eliade fu anticipata da quella del militante legionario Vasile Posteucă. “Non posso qui trascrivere per esteso – scrive Posteucă – le cose che mi ha riferite Mircea Eliade (forse le scriverà lui da qualche parte), ma mi limiterò a sottolineare che, dopo un colloquio di dieci o dodici ore, Evola ritornò totalmente conquistato dalla forza spirituale del Capitano, dalla nobiltà della fede e delle idee che lo spingevano alla lotta (…) Si erano immersi negli argomenti della via interiore, della mistica, della dottrina cristiana. Col trascorrere delle ore, l’ospite dimenticò la voglia di fumare e la fame”2.

L’ascesi secondo Evola

Evola individuò l’aspetto fondamentale del Movimento legionario nel suo carattere ascetico. Legionarismo ascetico e Nazionalismo e ascesi sono i titoli eloquenti di due tra i molti articoli in cui egli fece il resoconto dell’esperienza vissuta in Romania nel marzo 1938. Il concetto di ascesi, che nel 1943 verrà più ampiamente trattato nel capitolo iniziale della Dottrina del Risveglio, intitolato appunto Sulle varietà dell’’ascesi’, ricorre già nella parte della produzione evoliana che precede l’incontro con Codreanu. Ma che cosa significava ascesi per Julius Evola? Nella Tradizione ermetica (che è del 1931) Evola aveva intitolato L’ascesi ermetica il paragrafo in cui vengono indicate le condizioni che l’alchimista deve realizzare attraverso un’azione preliminare condotta su se stesso: “la purità sia del cuore che del corpo, la drittura, il disinteresse, l’assenza di avidità, di invidia e di egoismo”3. Secondo l’interpretazione evoliana dei testi alchemici, l’ascesi ermetica consiste nell’eliminazione delle parti combustibili e terrose. “Si tratta – scrive Evola – degli elementi istintivi ed impulsivi della personalità: dell’animosità, dell’irascibilità, del fuoco passionale – tutte forme di Solfo volgare e impuro determinatesi in relazione alla natura corporea”4. In Rivolta contro il mondo moderno (apparso nel 1934), riferendosi all’ordinamento tradizionale della società indiana, Evola aveva definito l’asceta come colui che si indirizza verso il principio sciogliendosi dalle forme, ma in un senso diametralmente opposto al paria, ossia percorrendo una via che sta al di sopra delle caste, non al di sotto di esse. L’ascesi, aveva scritto Evola, si presenta secondo le due distinte modalità della contemplazione e dell’azione: “Azione e conoscenza sono due facoltà fondamentali dell’uomo: e nell’ordine sia dell’una che dell’altra è possibile una integrazione, la quale vi rimuova il limite umano”5. Come esempi di ascesi contemplativa, Evola aveva citato il buddhismo delle origini, il neoplatonismo e la cosiddetta mistica tedesca. Per quanto invece concerne l’ascesi dell’azione, Evola l’aveva definita come un processo “volto a destare le forze più profonde dell’entità umana e a portarle a superare sé stesse, a far sì che, in una intensità-limite, dalla vita stessa si liberi l’àpice della supervita”6. Questo tipo di ascesi lo troviamo illustrato nel capitolo di Rivolta intitolato La grande e la piccola guerra santa, il cui argomento trova un ulteriore sviluppo nella conferenza tenuta da Evola in lingua tedesca il 7 dicembre 1940 nella sezione di Scienza della Civiltà del Kaiser Wilhelm Institut, a Palazzo Zuccari in Roma. Qui Evola dice: “Es soll nicht erstaunen, wenn wir uns vor allem auf die islamische Tradition beziehen. Die islamische Tradition steht hier am Platze der arisch-iranischen. Die Idee des ‘heiligen Kampfes’ (…) hatte also gleichsam die Bedeutung der späteren Renaissance eines altarischen Erbgutes und kann unter diesem Gesichtpunkt ohne weiteres verwendet werden”7. Ossia: “Non deve meravigliare se noi faremo riferimento soprattutto alla tradizione islamica. La tradizione islamica sta qui al posto della ario-iranica. L’idea di ‘guerra santa’ (…) aveva, quindi, allo stesso tempo, il significato di tardo rinascimento di una eredità aria primordiale e, da questo punto di vista, essa può essere senz’altro utilizzata”8.

In Rivolta contro il mondo moderno (apparso nel 1934), riferendosi all’ordinamento tradizionale della società indiana, Evola aveva definito l’asceta come colui che si indirizza verso il principio sciogliendosi dalle forme, ma in un senso diametralmente opposto al paria, ossia percorrendo una via che sta al di sopra delle caste, non al di sotto di esse. L’ascesi, aveva scritto Evola, si presenta secondo le due distinte modalità della contemplazione e dell’azione: “Azione e conoscenza sono due facoltà fondamentali dell’uomo: e nell’ordine sia dell’una che dell’altra è possibile una integrazione, la quale vi rimuova il limite umano”5. Come esempi di ascesi contemplativa, Evola aveva citato il buddhismo delle origini, il neoplatonismo e la cosiddetta mistica tedesca. Per quanto invece concerne l’ascesi dell’azione, Evola l’aveva definita come un processo “volto a destare le forze più profonde dell’entità umana e a portarle a superare sé stesse, a far sì che, in una intensità-limite, dalla vita stessa si liberi l’àpice della supervita”6. Questo tipo di ascesi lo troviamo illustrato nel capitolo di Rivolta intitolato La grande e la piccola guerra santa, il cui argomento trova un ulteriore sviluppo nella conferenza tenuta da Evola in lingua tedesca il 7 dicembre 1940 nella sezione di Scienza della Civiltà del Kaiser Wilhelm Institut, a Palazzo Zuccari in Roma. Qui Evola dice: “Es soll nicht erstaunen, wenn wir uns vor allem auf die islamische Tradition beziehen. Die islamische Tradition steht hier am Platze der arisch-iranischen. Die Idee des ‘heiligen Kampfes’ (…) hatte also gleichsam die Bedeutung der späteren Renaissance eines altarischen Erbgutes und kann unter diesem Gesichtpunkt ohne weiteres verwendet werden”7. Ossia: “Non deve meravigliare se noi faremo riferimento soprattutto alla tradizione islamica. La tradizione islamica sta qui al posto della ario-iranica. L’idea di ‘guerra santa’ (…) aveva, quindi, allo stesso tempo, il significato di tardo rinascimento di una eredità aria primordiale e, da questo punto di vista, essa può essere senz’altro utilizzata”8.

La dualità di grande e piccola guerra santa, che Evola desume dichiaratamente dalla tradizione islamica (attraverso la mediazione guénoniana costituita dal capitolo del Symbolisme de la Croix intitolato La guerre et la paix), acquista nel discorso evoliano un valore paradigmatico. A questa dottrina, infatti, Evola affida il compito di rappresentare la concezione tradizionale attinente all’esperienza guerriera e, in senso più ampio, all’azione intesa come via di realizzazione spirituale. Gl’insegnamenti riguardanti l’azione guerriera che si ritrovano in ambiti tradizionali diversi vengono dunque considerati da Evola alla luce della loro convergenza con la dottrina della “guerra santa” e vengono esposti mediante il ricorso ad una nozione che è, pure essa, di derivazione islamica: la nozione della “Via di Dio” (sabîl Allâh è la corrispondente espressione coranica). La formula di cui Evola si serve per riferirsi a questa dottrina trae origine, come è noto, da un hadîth del Profeta Muhammad, il quale, al ritorno da una campagna militare, disse: “Raja’nâ min al-jihâd al-açghar ilâ ‘l-jihâd al-akbar” Cioè: “Siamo tornati dallo sforzo minore allo sforzo maggiore”. (“Sforzo” è il significato letterale del termine jihâd, che viene comunemente reso con “guerra santa”). Evola commenta questo hadîth nel modo seguente: “Nella tradizione islamica vengono distinte due guerre sante: l’una è la ‘grande guerra santa’ – al-jihâdul akbar – l’altra la ‘piccola guerra santa’ – al-jihâdul açghar (…) La grande guerra è di ordine interno e spirituale; l’altra è la guerra materiale, quella che si combatte all’esterno contro un popolo nemico (…) Tuttavia la ‘grande guerra santa’ sta alla ‘piccola guerra santa’ come l’anima sta al corpo; ed è fondamentale per la comprensione della ascesi eroica o ‘via dell’azione’ intendere la situazione nella quale le due cose divengono una sola, la ‘piccola guerra santa’ facendosi il mezzo grazie al quale si attua una ‘grande guerra santa’ e viceversa: la ‘piccola guerra santa’ – quella esteriore – divenendo quasi un’azione rituale che esprime e testimonia la realtà della prima. In effetti, in origine l’Islam ortodosso concepì un’unica forma di ascesi: quella legantesi appunto al jihâd, alla ‘guerra santa’. La ‘grande guerra santa’ è la lotta dell’uomo contro i nemici che egli porta in sé. Più esattamente, è la lotta del principio più alto dell’uomo contro tutto quel che in lui vi è di soltanto umano, contro la sua natura inferiore e ciò che è impulso disordinato e attaccamento materiale”9. Questa visione trova perfetto riscontro nell’affermazione di Codreanu secondo cui la condizione imprescindibile di un’etica eroica consiste nel combattere il male che è dentro di noi. Un legionario, Dumitru Leontieş, mi disse che in una certa occasione il Capitano aveva dichiarato che la lotta contro l’ebraismo quale forza sovversiva doveva essere accompagnata dalla lotta contro un nemico più temibile: “l’ebreo che si trova dentro di noi” (jidanul din noi). Lo stesso Leontieş, che fu uno dei più significativi esponenti della poesia legionaria, traspose questo concetto in un suo verso: “Affronterem le belve entro di noi” (“Ne-om bate cu jivinele din noi”)9bis. Un concetto analogo viene espresso da Codreanu nella pagina del Diario dal carcere in cui egli fa un’esplicita distinzione fra “le vittorie sugli uomini” e “le vittorie sul diavolo e sui peccati”10. Sono concetti che illustrano in maniera inequivocabile quella che potremmo chiamare, usando i termini evoliani, la dottrina legionaria di lotta e vittoria. D’altronde è lo stesso Evola a scrivere, nell’articolo Legionarismo ascetico: “Vi sono da un lato coloro che conoscono solo la ‘vita’ e che quindi non cercano che la prosperità, il benessere, l’opulenza; dall’altro lato vi sono coloro che aspirano a qualcosa più che la vita, alla gloria e alla vittoria in una lotta interiore quanto esteriore”11.

L’azione rituale

Le armi della lotta interiore (la “grande guerra santa”) alla quale Codreanu esortava i suoi seguaci erano quelle tipiche di uno stile di vita aspro e severo, di una “certa tenuta spartana”12: la rinuncia al lusso e ai divertimenti mondani imposto a tutti i militanti, il voto di povertà osservato dai membri dall’élite legionaria, il voto di castità previsto per gli uomini del corpo d’assalto intitolato a Motza e Marin. “Anche negli antichi ordini cavallereschi – osserva in proposito Evola – vigeva il principio della castità. [D’altronde,] chi deve votarsi interamente alla lotta e non deve temere la morte è bene non abbia gli impedimenti della famiglia”13. Ma Codreanu raccomandava soprattutto la preghiera e il digiuno. Evola si sofferma su queste due pratiche e ne illustra il significato traducendo nella prosa che gli è peculiare i concetti che gli sono stati esposti da Codreanu stesso. “La caratteristica [del movimento legionario] – scrive Evola in un articolo pubblicato sul “Corriere Padano” di Ferrara – sta nelle sue premesse essenzialmente religiose. (…) l’elemento religioso, innalzato fino all’esigenza di creare un uomo nuovo e connesso a precise forme di pratica ascetica, costituisce il nucleo centrale del legionarismo romeno. Così, per molti riuscirà sorprendente il fatto, che oltre seicentomila uomini – poiché a tanto, più o meno, ammontano i seguaci di Codreanu – pratichino sistematicamente non solo la preghiera, ma altresì il digiuno: i legionari sono tenuti a osservare tre volte alla settimana [in realtà due volte, ndr] il cosiddetto ‘digiuno nero’, che significa, non mangiare, né bere, né fumare”14. In un altro articolo, scritto per il “Regime Fascista” di Cremona, Evola riassume così le parole di Codreanu sul digiuno e sulla preghiera: “Solo il dominio assoluto dello spirito sul corpo è la condizione normale e il presupposto di ogni vera forza, di ogni vero eroismo. Il digiuno viene da noi praticato perché propizia una tale condizione, allenta i vincoli corporei, propizia l’autoliberarsi e l’autoaffermarsi della pura volontà. E quando a ciò si aggiunge la preghiera, noi chiediamo che forze dall’alto si uniscano alle nostre e ci sostengano invisibilmente. (…) Per questo diamo al movimento legionario un preciso carattere ascetico”.

Per quanto concerne in particolare la preghiera, in un articolo15 apparso sulla rivista diretta da Giovanni Preziosi Evola riferisce quanto Codreanu scrive nel Libretto del capo di cuib, il manuale del militante legionario che il filosofo Nae Ionescu paragonò agli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. “Le guerre – vi si legge – sono vinte da coloro che hanno saputo attrarre dall’alto, dai cieli, le forze misteriose del mondo invisibile e assicurarsi il concorso di queste forze. (…) Una volta attratte, queste forze fanno pendere la bilancia dalla tua parte, ti difendono, ti infondono coraggio, volontà e tutti gli elementi necessari alla vittoria, consentendoti di vincere. Gettano il panico e il terrore fra i nemici, paralizzano il loro agire. In ultima analisi, le vittorie dipendono non dalla preparazione materiale, dalle forze materiali dei combattenti, ma dalla loro capacità di assicurarsi il concorso delle potenze spirituali. (…) Come possiamo assicurarci il concorso di queste forze? 1. Con la giustizia e la moralità delle tue azioni. 2. Con l’appello fervente, tenace a loro. Invocale, attraile con la potenza del tuo spirito ed esse verranno”16. Prima di incontrare Codreanu, Evola aveva esposto esattamente lo stesso concetto. In Rivolta contro il mondo moderno infatti leggiamo che, come “il piano fisico contiene (…) solo degli effetti e nulla si produce nell’aldiquà, che non si sia già prodotto nell’aldilà, nell’invisibile”17, così l’uomo tradizionale può determinare “fatti, rapporti, vittorie, difese”18 per mezzo dell’azione rituale.E “l’azione rituale per eccellenza”19, scrive Evola, è il sacrificio, che consente a chi lo esegue di “entrare in un contatto reale con le forze invisibili”20. Quello del sacrificio era un tema fondamentale della dottrina legionaria: “è l’entità del sacrificio compiuto a determinare la vittoria”, affermava Codreanu. E la parola “sacrificio” (jertfă) ricorre come un vero e proprio leitmotiv21 nei canti della Guardia di Ferro21, che tanta parte ebbero nella “liturgia” legionaria. Un anno prima dell’incontro di Evola con Codreanu, un intellettuale legionario destinato a diventare una celebrità mondiale come storico delle religioni, Mircea Eliade, aveva tenuto un corso universitario sulla leggenda romena di Mastro Manole (il capomastro che, per dare stabilità alla chiesa che deve costruire, accetta di immolare la propria sposa – ossia la propria anima – murandola nell’edificio).

Eliade aveva messo in luce, in questa leggenda, la “valorizzazione della morte rituale, l’unica morte creativa”22. Nel Trattato di storia delle religioni Eliade ribadirà che il significato di ogni sacrificio consiste nella rigenerazione delle forze sacre; in altre parole, la vittima viene immolata per impedire che una potenza sacra si esaurisca. Della leggenda di Mastro Manole, “mito centrale della spiritualità del popolo romeno”23, Eliade aveva visto una manifestazione contemporanea nella morte sacrificale di Motza e Marin, due legionari romeni caduti nella guerra civile spagnola. “La morte volontaria di Ion Motza e Vasile Marin – scriveva Eliade nel 1937 – ha un significato mistico (…) Ion Motza, il crociato ortodosso, partì coraggiosamente, con la pace nel cuore, per sacrificarsi per la vittoria del Salvatore”24. Infatti, poco prima di cadere in battaglia a Majadahonda, Ion Motza si era richiamato anche lui al mito di Mastro Manole: “La nostra azione è una pietra angolare di questa nuova costruzione legionaria romena, costruzione che – per un destino che è stato così fin dai tempi della leggenda di Mastro Manole – ha richiesto che venissimo seppelliti nelle sue fondamenta, che, da adesso, i secoli non potranno più demolire”25. Testimone diretto dello spirito sacrificale che animò il movimento legionario, Eliade ha affidato al suo Diario queste annotazioni: “Codreanu credeva nella necessità del sacrificio, riteneva che ogni nuova persecuzione non avrebbe potuto far altro che purificare e rafforzare il Movimento legionario (…) Probabilmente, Codreanu e tanti altri legionari sono morti convinti che il loro sacrificio avrebbe affrettato la vittoria del Movimento”26. Il tema del sacrificio è centrale nella tragedia Ifigenia, che Eliade scrisse ispirandosi alla storia della figlia di Agamennone, la quale accetta volentieri di farsi immolare per propiziare la spedizione degli Achei contro Ilio26bis.

I tre volti del “fascismo” europeo

Dovendo formulare il concetto dei “tre gradi della dottrina della razza” (razza del corpo, razza dell’anima, razza dello spirito), Evola richiama preliminarmente il lettore della sua Sintesi di dottrina della razza alla triade di corpo, anima e spirito, intesa come caratteristica dell’essere umano; egli evidenzia il carattere tradizionale di questa tripartizione avvalendosi della terminologia sanscrita (sthûla-çarîra, linga-çarîra, kârana-çarîra), greca (soma, psyché, noûs) e latina (corpus, mens, animus). Per quanto riguarda l’anima, evoca la concezione aristotelica e scolastica delle “tre anime” (vegetativa, sensitiva e intellettuale). A questa stessa tripartizione dell’essere umano, tre anni prima che Evola pubblicasse Sintesi di dottrina della razza, si era riferito Corneliu Codreanu, per indicare le differenze tra fascismo italiano, nazionalsocialismo tedesco e legionarismo romeno. Nel suo colloquio con Evola – secondo la ricostruzione fattane da quest’ultimo – Codreanu aveva detto: “In ogni essere vivente possono distinguersi tre aspetti (…) quello del corpo come forma, quello delle forze vitali, quello spirituale. Analogamente, ogni movimento politico rinnovatore, malgrado la sua totalitarietà, può, a seconda della eredità, della tradizione e della speciale dotazione della stirpe da cui si trae, dar maggiore risalto a quel che corrisponde all’uno o all’altro di tali tre aspetti, pur senza escludere gli altri. Nel Fascismo, secondo me, viene soprattutto in risalto l’aspetto ‘forma’, nel senso di potenza formatrice, plasmatrice di Stato e di civiltà, secondo il grande retaggio romano. Nel Nazionalsocialismo spicca di più l’elemento biologico, il mito del sangue e della razza, che è la corrispondenza dell’elemento ‘vitale’ di ogni essere. La Guardia di Ferro vorrebbe invece prendere le mosse dall’aspetto puramente spirituale, religioso, e di là procedere alla sua opera”27. Un paio di mesi dopo la conversazione con Evola, davanti ai giudici militari che lo avrebbero condannato a dieci anni di lavori forzati, Codreanu ribadì in sostanza la medesima veduta circa i tre movimenti rivoluzionari dell’epoca, pur servendosi di immagini leggermente diverse. “Il fascismo, – dichiarò Codreanu davanti al tribunale – senza trascurare gli altri aspetti della vita sociale si occupa in modo particolare dello ‘Stato’; l’hitlerismo, senza escludere nessun elemento dalla propria attenzione, accorda una cura particolare alla ‘razza’. Il movimento legionario penetra più in profondità, preoccupandosi dello ‘spirito’. In altre parole: nel fascismo predomina la forma esteriore, che nell’uomo corrisponderebbe all’abito. Nell’hitlerismo predomina quello che troviamo sotto l’abito, e cioè il corpo, mentre col legionarismo si oltrepassa sia l’abito sia il corpo e si giunge fin nella profondità dello spirito umano”28. Nella medesima udienza processuale venne dato risalto ad analoghe dichiarazioni di Mircea Eliade, apparse sul giornale legionario “Buna Vestire” nel corso dell’anno precedente, in data 17 dicembre 1937.

Rispondendo alla domanda “Perché credo nella vittoria legionaria?”, Eliade aveva detto: “Oggi il mondo intero si trova sotto il segno della rivoluzione; ma, mentre altri popoli vivono questa rivoluzione in nome della lotta di classe e del primato economico (comunismo) o dello Stato (fascismo) o della razza (hitlerismo), il movimento legionario è nato sotto il segno dell’Arcangelo Michele e vincerà per grazia divina. Perciò, mentre tutte le rivoluzioni contemporanee sono politiche, la rivoluzione legionaria è spirituale e cristiana. Mentre tutte le rivoluzioni contemporanee hanno come scopo la conquista del potere da parte di una classe sociale o da parte di un uomo, la rivoluzione legionaria ha come fine supremo il riscatto della stirpe, la conciliazione della stirpe romena con Dio, come ha detto il Capitano. Perciò il senso del movimento legionario si distingue da tutto quello che è stato fatto fino ad oggi nella storia; e la vittoria legionaria porterà con sé non solo la restaurazione delle virtù della nostra stirpe, una Romania attiva, degna e potente, ma creerà un uomo nuovo, corrispondente a un nuovo tipo di vita europea. L’uomo nuovo non è mai nato da un movimento politico, ma è sempre nato da una rivoluzione spirituale, da un grande cambiamento interiore”29.

* * *

Nel confronto del movimento legionario con quello fascista e quello nazionalsocialista rientrano anche le considerazioni svolte da Evola circa l’esigenza, da lui particolarmente avvertita in quegli anni, che i partiti delle rivoluzioni nazionali traessero ispirazione dal modello di un “ordine”.  Questo termine, col quale egli faceva riferimento non “alle comunità di tipo propriamente religioso o monacale, ma soprattutto alle antiche organizzazioni cavalleresche”30, corrispondeva all’idea di “una élite e di una formazione volontaria con caratteri ‘ascetici’ e militanti”31. Così, per quanto riguarda l’Italia, Evola auspicava la trasformazione del PNF in un “Ordine fascista dell’Impero italiano”, una “organizzazione virile giurata, formata (…) da spiriti uniti da un’unica vocazione avente già caratteri spirituali più sacri che profani, e dalla vita rigidamente improntata da princìpi etici e da moventi superindividuali”32. Quanto alla Germania, è noto l’interesse con cui Evola guardò alle iniziative che si concretarono nell’istituzione delle Ordensburgen, i “Castelli dell’Ordine” in cui doveva essere creata una nuova nobiltà politico-guerriera. “Il principio informativo di queste istituzioni – leggiamo in un suo articolo del 1939 – traspare dallo stesso nome: con l’idea di ‘Ordine’ torna l’ideale di una élite che congiunga una qualificazione guerriera a speciali doti morali. Almeno in linea di principio, l’educazione da impartirsi in tali istituti dovrebbe esser totalitaria, tale da abbracciare corpo, anima e spirito in una inscindibile unità”33. Nonostante ciò, Evola non nascondeva né a sé né agli altri le difficoltà che nell’Europa moderna impediscono la realizzazione di un Ordine cavalleresco conforme a principi tradizionali. È vero, scriveva Evola, che “fra i nuovi movimenti nazionali fanno apparizione motivi vari, presentanti delle analogie con le concezioni proprie agli Ordini medievali”34; è vero, aggiungeva, che nell’Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista si mira a “formare la migliore gioventù secondo uno stile di vita avente simultaneamente carattere guerriero e carattere ascetico”35; tuttavia gli era ben chiaro che in Italia e in Germania erano assenti condizioni paragonabili a quelle della civiltà medioevale.

Questo termine, col quale egli faceva riferimento non “alle comunità di tipo propriamente religioso o monacale, ma soprattutto alle antiche organizzazioni cavalleresche”30, corrispondeva all’idea di “una élite e di una formazione volontaria con caratteri ‘ascetici’ e militanti”31. Così, per quanto riguarda l’Italia, Evola auspicava la trasformazione del PNF in un “Ordine fascista dell’Impero italiano”, una “organizzazione virile giurata, formata (…) da spiriti uniti da un’unica vocazione avente già caratteri spirituali più sacri che profani, e dalla vita rigidamente improntata da princìpi etici e da moventi superindividuali”32. Quanto alla Germania, è noto l’interesse con cui Evola guardò alle iniziative che si concretarono nell’istituzione delle Ordensburgen, i “Castelli dell’Ordine” in cui doveva essere creata una nuova nobiltà politico-guerriera. “Il principio informativo di queste istituzioni – leggiamo in un suo articolo del 1939 – traspare dallo stesso nome: con l’idea di ‘Ordine’ torna l’ideale di una élite che congiunga una qualificazione guerriera a speciali doti morali. Almeno in linea di principio, l’educazione da impartirsi in tali istituti dovrebbe esser totalitaria, tale da abbracciare corpo, anima e spirito in una inscindibile unità”33. Nonostante ciò, Evola non nascondeva né a sé né agli altri le difficoltà che nell’Europa moderna impediscono la realizzazione di un Ordine cavalleresco conforme a principi tradizionali. È vero, scriveva Evola, che “fra i nuovi movimenti nazionali fanno apparizione motivi vari, presentanti delle analogie con le concezioni proprie agli Ordini medievali”34; è vero, aggiungeva, che nell’Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista si mira a “formare la migliore gioventù secondo uno stile di vita avente simultaneamente carattere guerriero e carattere ascetico”35; tuttavia gli era ben chiaro che in Italia e in Germania erano assenti condizioni paragonabili a quelle della civiltà medioevale.

“I nuovi ordini – scriveva Evola – nascono sotto il segno di un deciso nazionalismo, provvisto di una mistica che non va, senz’altro, a coincidere con la religione dominante, per sua natura universalistica e supernazionale. In Germania la situazione è ancor più difficile sia per lo scisma religioso, vale a dire per la pluralità delle confessioni religiose, sia per le tendenze razzistico-pagane che avversano il cristianesimo, senza però poter disporre di veri principî e di una autentica tradizione spirituale”36. La situazione della Romania era alquanto diversa sotto il profilo tradizionale e religioso, ragion per cui vi era sorto un movimento che ad Evola appariva più vicino al modello dell’Ordine cavalleresco di quanto non lo fossero i movimenti nazionali dell’Italia e della Germania. “La caratteristica di tale movimento – scriveva Evola – sta nelle sue premesse essenzialmente religiose. Esso si presenta come un movimento di rinnovamento nazionale e, in pari tempo, come una tendenza a riprendere, in una forma vivente, la spiritualità propria alla religione ortodossa. (…) In ogni modo, l’elemento religioso, innalzato fino all’esigenza di creare un uomo nuovo e connesso a precise forme di pratica ascetica, costituisce il nucleo centrale del legionarismo romeno”37. “Uomo nuovo” è un’espressione che Evola attinge dalla terminologia legionaria, dove “uomo nuovo” significa l’eroe che deve uscire dalla “scuola legionaria”, perché il movimento legionario vuole essere più una scuola che un partito politico. Dovrà essere, secondo le parole dello stesso Codreanu, “un uomo nel quale siano sviluppate al massimo tutte le possibilità di grandezza umana che si trovano, depositate da Dio, nel sangue della nostra gente”38. La storia del movimento legionario si è incaricata di dimostrare come queste parole non fossero vuota retorica e ci fa capire perché Codreanu abbia lasciato un’impressione indelebile nell’anima di Julius Evola; il quale continuò a parlare di lui come di “una delle figure più limpide e idealistiche”39, “un Capo nobile e generoso, un uomo della cui lealtà e sincerità si convinceva chiunque lo avesse avvicinato”40, “una delle figure più degne e spiritualmente orientate”41 fra quelle dei capi politici che egli ebbe modo di conoscere nel corso dei suoi viaggi in Europa.

Note:

1. M. Eliade, Fragments d’un journal II. 1970-1978, Paris 1981, p. 193.

2. V. Posteucă, Desgroparea Căpitanului, Madrid 1977, p. 35.

3. J. Evola, La tradizione ermetica, Roma 1996, p. 126.

4. J. Evola, La tradizione ermetica, cit., p. 128.

5. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Roma 1998, p.156.

6. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., p. 160.

7. J. Evola, Die arische Lehre von Kampf und Sieg, Wien 1941, p. 14.

8. J. Evola, La dottrina aria di lotta e vittoria, Padova s. d. [ma: 1968], p. 15.

9. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., pp. 162-163.

9bis. D. Leontieş, La răscrucea neamului, München 1974, p.18.

10. C. Codreanu, Diario dal carcere, Padova 1982, p. 54.

11. J. Evola, Legionarismo ascetico. Colloquio col capo delle “Guardie di Ferro”, “Il Regime Fascista”, 22 marzo 1938.

12. J. Evola, La preghiera è un elemento decisivo per ogni vittoria, “Roma”, 12 dicembre 1958.

13. J. Evola, Legionarismo ascetico. Colloquio col capo delle “Guardie di Ferro”, cit.

14. J. Evola, Nazionalismo e ascesi: la Guardia di Ferro, “Corriere Padano”, 14 aprile 1938.

15. J. Evola, La tragedia della Guardia di Ferro romena: Codreanu, “La Vita Italiana”, n. 309, dicembre 1938.

16. C. Z. Codreanu, Il capo di cuib, Padova 2009, p. 49.

17. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., p. 78.

18. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., ibidem.

19. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., p. 76.

20. J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., ibidem.

21. Guardia di Ferro, Al passo con l’Arcangelo. Ritmi legionari, Parma 1982.

22. M. Eliade, I riti del costruire, Milano 1990, p. 5.

23. M. Eliade, I riti del costruire, cit., ibidem.

24. M. Eliade, Ion Moţa şi Vasile Marin, “Vremea”, 472, 24 gennaio 1937.

25. Testamentul lui Ion Moţa, Karlsfeld 1982, p. 41.

26. M. Eliade, Le messi del solstizio. Memorie 2. 1937-1960, Milano 1995, pp. 28-29.

26bis. M. Eliade, Ifigenia, Parma 2010.

27. J. Evola, Nella tormenta romena: voce d’oltretomba, in “Quadrivio”, 11 dicembre 1938, p. 6.

28. Il processo Codreanu, a cura di H. Cosmovici, Parma 1989, p. 68.

29. C. Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 1989, pp. 37-38.

30. J. Evola, Partito od Ordine?, “Corriere Padano”, 2 gennaio 1940.

31. J. Evola, Partito od Ordine?, cit., ibidem.

32. J. Evola, Partito od Ordine?, cit., ibidem.

33. J. Evola, Senso e volto di un “Castello dell’Ordine”, “Corriere Padano”, 22 agosto 1939.

34. J. Evola, Nazionalismo e ascesi: la Guardia di Ferro, cit.

35. J. Evola, Nazionalismo e ascesi: la Guardia di Ferro, cit.

36. J. Evola, Nazionalismo e ascesi: la Guardia di Ferro, cit.

37. J. Evola, Nazionalismo e ascesi: la Guardia di Ferro, cit.

38. C. Codreanu, Pentru legionari, Sibiu 1936, p. 307.

38. J. Evola, Fascismo e Terzo Reich, Roma 2001, p. 49 nota.

39. J. Evola, La tragedia del legionarismo romeno, “Corriere Padano”, 6 dicembre 1938.

40. J. Evola, Il cammino del cinabro, Milano 1972, p. 139.

Claudio Mutti