La lezione dell’anello è che la potenza senza amore non conduce a nulla, anzi propizia il crepuscolo degli Dei. Wagner sviluppa questo intreccio di valore-ed-amore con una sensibilità profonda, quasi ermetica. Si pensi al sapiente dosaggio dei colori: Parsifal entra nel Graal con una armatura nera, spogliato di tutto viene battezzato e indossa una tunica bianca, quindi avanza nel luogo più misterioso che è irradiato dalla luce rossa della coppa del Graal. Il completamento di Parsifal è Kundry, l’eterno femminino che oscilla tra Klingsor – l’oscuro signore – e la fedeltà al Re del Graal. Kundry è l’anima umana nella sua spesso irresoluta complessità. A lei sembra no adattarsi appieno le parole dell’Inno a Iside rinvenuto in Nag Hammadi: “…Io sono la venerata e la disprezzata/ Io sono la prostituta e la santa/Io sono la sposa e la vergine/Io sono la mamma e la figlia…/Rispettatemi sempre/Poiché io sono la scandalosa e la magnifica”.

no adattarsi appieno le parole dell’Inno a Iside rinvenuto in Nag Hammadi: “…Io sono la venerata e la disprezzata/ Io sono la prostituta e la santa/Io sono la sposa e la vergine/Io sono la mamma e la figlia…/Rispettatemi sempre/Poiché io sono la scandalosa e la magnifica”.

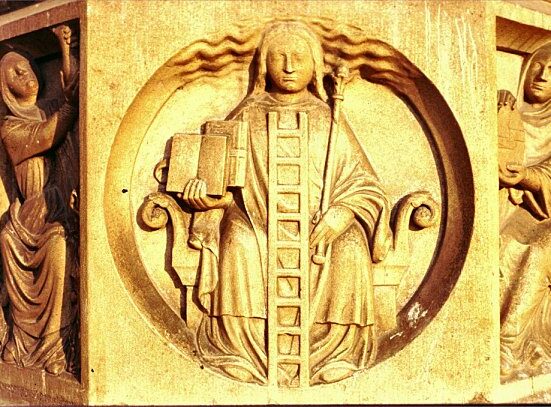

Vi è una aspirazione profonda che attraversa il Parsifal: l’aspirazione a raggiungere una condizione dell’anima in cui l’eros sia casto, senza cessare di avere la sua espressione corporea. Ciò comporta il superamento della scissione tipica della nostra epoca di civiltà tra uno spirito che diventa sempre più astratto ed evanescente e una vita dei sensi che tende al materialismo. Di conseguenza, l’anima cosciente si trova lacerata tra una pulsione alla sensualità e la tensione verso una forma di amore più sublime. Questa scissione peraltro non è recente, ne troviamo traccia anche negli scritti di Paolo di Tarso. L’eros come sete inestinguibile nasce dalla scissione tra l’archetipo spirituale e la materialità. Wagner suggerisce una possibilità positiva da percorrere: spirito e materia sono integrabili in una totalità. La sua attenzione si posa sulla materia narrativa del Graal perché appunto nei racconti del Graal compaiono i simboli di questo processo psicologico (o alchemico) di unificazione.Ricordiamo i quattro oggetti archetipi del racconto del Graal: la pietra, la spada, la coppa, la lancia. Excalibur, la spada nella roccia, è appunto il primo grande simbolo unitivo. Merlino dice ad Uther Pendragon e ribadisce anche ad Artù: “ricordati che questa spada deve servire per unire non per dividere”.

Nel contesto di un romanzo cavalleresco l’unione auspicata è quella delle componenti sociali affinché vadano a comporre, in virtù del carisma regio, l’organismo comunitario. Se ci spostiamo al livello del microcosmo, la grande “divisione” che troviamo in interiore hominis, e soprattutto nella interiorità dell’uomo moderno, è quella che si verifica nella sfera del pensare con il dominio di un pensiero analitico, dialettico, in preda alle associazioni spontanee (in realtà dominate dalla brama profonda che sale dall’inconscio). Alcune correnti spirituali moderne hanno individuato nel pensiero concentrato – nel pensiero che coglie la sintesi dei fenomeni interiori ed esteriori – la spada che unifica, che ricrea un ordine unitario nella interiorità. Si leggano in proposito le opere di Massimo Scaligero, “Manuale pratico della Meditazione”, “Tecniche della Concentrazione Interiore”.

associazioni spontanee (in realtà dominate dalla brama profonda che sale dall’inconscio). Alcune correnti spirituali moderne hanno individuato nel pensiero concentrato – nel pensiero che coglie la sintesi dei fenomeni interiori ed esteriori – la spada che unifica, che ricrea un ordine unitario nella interiorità. Si leggano in proposito le opere di Massimo Scaligero, “Manuale pratico della Meditazione”, “Tecniche della Concentrazione Interiore”.

Altra immagine fondamentale dei racconti del Graal, anche nella rilettura wagneriana è il Montsalvat, la montagna sacra posta al centro della terra. Per comprendere a pieno l’immagine si dovrà tener presente che nelle grandi tradizioni, a partire da quella indù, la montagna sacra esprime un significato assiale: essa è axis mundi e per analogia microcosmica rimanda alla colonna vertebrale, asse del corpo fisico. Sulla sommità del monte è posto il Castello del Graal. Si noti che qui si parla di castello e non di santuario religioso; non vi è un sacerdote del Graal, ma un “re del Graal”, attorniato da cavalieri avvicendati in una impresa eroica. E, al di fuori di retoriche roboanti, l’eroe è colui che non si ritrae dinanzi agli aspetti più oscuri e dissolventi della condizione umana perseguendo un ideale di rinuncia, ma è capace di affrontarli, assumerli in pieno e trasformarli in maniera creativa.

Il Castello del Graal non è un luogo senza tempo: esso conosce il succedersi dei tempi e il mutare delle situazioni. Il vecchio re de Graal Titurel a un certo punto lascia il regno al figlio Amfortas, ma l’antagonista Klingsor con arroganza vuole imporsi sul trono di re del Graal. In Klingsor si esprime una sorta di temperamento australe, una forza magica e selvaggia che vuole impadronirsi del Graal per i propri fini. Il Graal richiede purezza di intenti, ma il moresco Klingsor non riesce a dominare i suoi istinti, la sua brama sensuale. Allora egli si castra, ovvero persegue la via di una estrema repressione degli impulsi. In lui si esprime quella forma di religiosità, che non sapendo scorgere l’armonia tra corso, anima e spirito, persegue la legge severa di una repressione degli impulsi. Castrandosi Klingsor si condanna alla via oscura, perché l’impulso represso esplode in maniera ancor più incontrollata. Per cui l’oscuro Klingsor da un lato è colui che si evira, dall’altro è colui che tenta l’umanità superiore con le manifestazioni di una sensualità scomposta e selvaggia. Sono f enomeni che si verificano anche nella quotidianità, qualora si sappia leggere la cronaca dei nostri giorni con uno sguardo un po’ più accorto. Caratteristica fondamentale di Klingsor è la rabbia, egli fa del rancore una religione. Il calore dell’eros che dovrebbe animare le forze creative superiori della psiche nel tipo umano Klingsor diventa rabbia distruttrice. Per questo Klingsor mira a distruggere ciò che non riesce a ottenere: la terra del Graal.

enomeni che si verificano anche nella quotidianità, qualora si sappia leggere la cronaca dei nostri giorni con uno sguardo un po’ più accorto. Caratteristica fondamentale di Klingsor è la rabbia, egli fa del rancore una religione. Il calore dell’eros che dovrebbe animare le forze creative superiori della psiche nel tipo umano Klingsor diventa rabbia distruttrice. Per questo Klingsor mira a distruggere ciò che non riesce a ottenere: la terra del Graal.

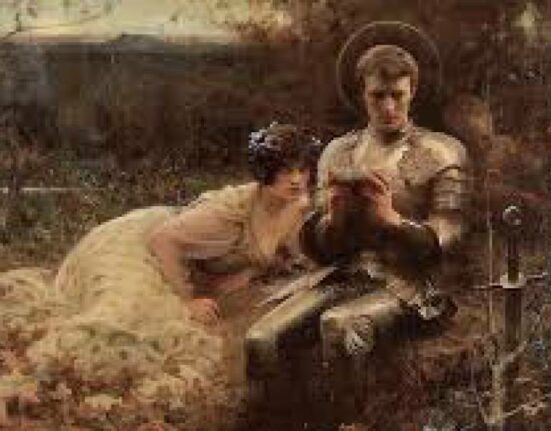

Per conseguire questo obiettivo distruttivo il mago nero si inventa un giardino incantato dai tratti moreschi, popolato da donne che possiedono la malia della forza vegetale primigenia. Tra queste donne primeggia Kundry, con la sua bellezza terribile. Kundry fa di tutto per far cadere i cavalieri: li tenta, li provoca. La sua prima vittima è Amfortas. Come accade che Amfortas cada ferito a terra? Il sire stava tornando a cavallo al castello del Graal; sul cammino gli appare Kundry ed egli rimane rapito dalla sua bellezza selvaggia. Scende da cavallo e giace con lei. Nell’estasi sensuale si dimentica della Lancia del Destino e ne subisce il furto. Abbastanza trasparente la simbologia dei due oggetti. Il Graal, la coppa, è simbolo eminentemente femminile. La lancia è simbolo maschile: nella versione cristiana del mito diventa la Lancia di Longino che ferì il costato di Cristo e da cui sgorgarono l’acqua e il sangue della redenzione. Dal fianco di Adamo era stata tratta Eva, la donna protagonista della caduta. Dal costato di Cristo per simmetria zampilla la forza della redenzione.

Klingsor è lesto nel rubare ad Amfortas la lancia: non solo gli sottrae questo elemento virile ma glielo punta anche contro ferendolo nel fianco. A partire da quel momento Amfortas vive come tramortito. Il racconto ci parla di una perdita del potere virile che finisce sotto il dominio dell’aspetto oscuro della psiche, alimentando la sete inestinguibile dell’eros: l’acqua che non disseta, che suscita una ricerca incessante nella qua le le anime si dissolvono. “Anime umide” le avrebbe definite Eraclito. L’inesausta ricerca produce l’inguaribilità della ferita di Amfortas.

le le anime si dissolvono. “Anime umide” le avrebbe definite Eraclito. L’inesausta ricerca produce l’inguaribilità della ferita di Amfortas.

Nella dinamica narrativa a produrre la ferita non è stato l’atto di giacere con Kundry, ma l’aver dimenticato la Lancia. Un’omissione di coscienza e una perdita di presenza producono il danno. Nell’angoscia per la letargia del re Amfortas, il regno del Graal attende il redentore. Parsifal è il predestinato, ma paradossalmente egli entra in scena con una “gaffe”: scocca una freccia che colpisce a morte un cigno. Il cigno era appunto l’animale sacro dei cavalieri del Graal, per cui il paradosso è che il Redentore, colui che è destinato a inaugurare un nuovo ciclo spirituale, si presenta compiendo un gesto di empietà. Si è detto della ferita nella carne che produce una sete inestinguibile e pone la coscienza in balie delle “acque” della esistenza. Ora il cigno è appunto la creatura che domina le acque, essa sporge con eleganza al di sopra delle onde (quelle onde che ricordano gli ondeggiamenti interiori della psiche). Il cigno può anche alzarsi in volo, nelle dimensioni più aeree. Sconcertante allora che Parsifal provochi la morte di questo simbolo immacolato di spiritualità.

Ma Parsifal si pone nel torto anche nel momento in cui viene condotto da Gurnemans nel castello del Graal e non pone la domanda. Il Graal attende appunto che un quesito sia posto dall’anima cosciente dell’uomo. Due errori sono troppi e il giovane Parsifal viene cacciato dalla corte come inetto senza speranza. Ma Klingsor e Kundry sanno chi è Parsifal, prima ancora degli scoraggiati cavalieri del Graal, sanno che egli è il redentore venturo. Vi è una citazione evangelica in questo riconoscimento proveniente dalla sponda oscura. Nei Vangeli sono appunto i demoni a riconoscere precocemente il Cristo nel giovane Gesù. Nell’economia dell’universo le tenebre “richiamano” l’epifania della Luce e la Luce splende nelle tenebre.

Alfonso Piscitelli