Come certamente ricordate, nelle parti precedenti de L’eredità degli antenati vi ho annunciato la decisione di non tenere più in alcun conto le fonti internazionali, che sono soprattutto britanniche, nemmeno se da sotto Stonehenge o qualsiasi punto dell’Isola inglese dovessero emergere Atlantide, Thule o il Santo Graal, ed è una decisione sulla quale non intendo ritornare, tuttavia, penso che si possa fare un’eccezione per “The Archaeology Magazine” che non è inglese ma americana, almeno quando si occupa dell’archeologia del nostro continente. Non è che io ami gli yankee più degli Inglesi, tutt’altro, a volte mi viene da pensare che se la pseudo-nazione a stelle e strisce non si fosse mai formata e le Grandi Pianure fossero ancora il regno dei Nativi Americani, sarebbe stato meglio per l’intera umanità, ma nello specifico non ci hanno in tempi recenti recato un’offesa così plateale come i sudditi di Sua Usurpatrice (dal 1688) Britannica.

Vi dico subito, dato che siamo in argomento, che non storcerei affatto il naso verso eventuali fonti russe che si rendessero disponibili. Fuori dai denti, la campagna di odio che a seguito della guerra in Ucraina, si è scatenata contro tutto ciò che è russo, compreso il passato della nazione più estesa di questo pianeta e i grandi della letteratura, mi sembra il colmo dell’idiozia.

A ogni modo, “The Archaeology Magazine” in questo periodo (fine marzo 2022) dedica alcuni articoli proprio alla nostra Italia. Un breve articolo ci parla della scoperta di una sepoltura mesolitica rinvenuta nella grotta di Arma Veirana in Liguria. Si trattava di una bambina di circa dieci anni, sepolta con un modesto corredo funebre formato da conchiglie.

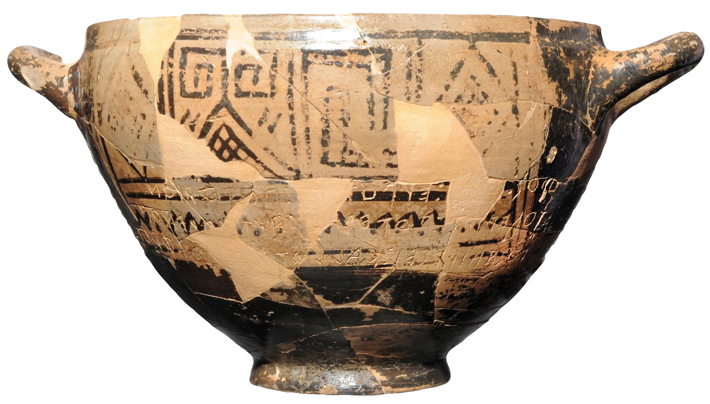

Un articolo di Erica A. Powell ci pone poi un curioso interrogativo: Chi ha bevuto dalla coppa di Nestore?

La coppa di Nestore è una tazza di terracotta rinvenuta ad Ischia nel 1950 inumata assieme a resti umani cremati. Reca questa iscrizione in greco:

“Sono la tazza di Nestore, buona da bere. Chi beve questo calice vuoto, immediatamente desiderio di Afrodite dalla bella corona lo afferrerà”.

I resti inumati, passati attraverso un processo di cremazione, allora non se ne poteva avere un’idea molto chiara, furono ritenuti quelli di un ragazzo fra i 10 e i 14 anni, invece, recentemente riesaminati da un team dell’Università di Padova guidato dalla bioarcheologa Melania Gigante, hanno rivelato essere quelli di almeno tre individui adulti, in più frammisti a resti animali.

Allora, chi ha bevuto dalla coppa di Nestore? Per ora, rimane un mistero.

Parliamo poi di Mozia, isola che si trova al largo della Sicilia occidentale e presenta importanti resti di epoca fenicia-cartaginese. Qui, in un complesso religioso risalente a 2.550 anni fa (circa), si trova una vasca rettangolare. Secondo una recente ricerca di Lorenzo Nigro dell’Università La Sapienza di Roma, essa avrebbe avuto un’importante funzione di culto, riflettendo il cielo notturno. Vi sarebbero stati infissi dei pali in corrispondenza della posizione di stelle e costellazioni in determinati momenti dell’anno come solstizi ed equinozi. Al centro vi era una statua del dio Baal di cui rimangono parte del basamento con un’iscrizione e un grande piede scolpito.

Se ricordate, la volta scorsa abbiamo fatto un giro d’orizzonte attraverso siti italiani e “minori” che però riportano spesso il gran lavoro che soprattutto di questi tempi, e senza fare particolare rumore, l’archeologia italiana sta facendo, e ora, di nuovo, “The Archaeology Magazine” ci conferma questa impressione.

Un sito che ho recentemente trascurato, è “The Vanilla Magazine”, italiano nonostante il nome anglosassone, sito che riporta fatti poco noti e curiosità, fra cui anche di argomento storico e archeologico, e che ultimamente ci parla di una vicenda davvero singolare, quella degli “amanti di Modena” firmato da Annalisa Lo Monaco.

Nel 2009 nella città emiliana, durante lavori per le fondamenta di un nuovo edificio, è stato scoperto un sepolcreto di età romana contenente undici sepolture, posto a 7,5 metri sotto l’attuale livello stradale (non deve stupire che sepolture di età romana si trovino così in basso rispetto al livello attuale, perché nel corso dei secoli, la città è stata più volte vittima di inondazioni che hanno comportato un notevole deposito di fango).

Una di esse era un’inumazione doppia dove giacevano due scheletri sepolti con le mani intrecciate, il che ha portato subito alla supposizione che si trattasse di due amanti, e difatti sono stati subito soprannominati “gli amanti”, sebbene né le condizioni degli scheletri, né l’analisi del DNA troppo deteriorato consentisse di determinarne il sesso.

In tempi recenti, però, esso è stato stabilito mediante l’analisi delle proteine dello smalto dentario (Ricordo che attraverso l’analisi dei denti si è potuto stabilire il sesso del fossile spagnolo noto come “ragazzo di Gran Dolina”, scoprendo che si trattava in realtà di una ragazza, e che vi avevo parlato con un certo divertimento dell’articolo di “Ancient Origins” che titolava “Il ragazzo di Gran Dolina è appena diventato una ragazza”, manco avessimo a che fare con il primo transessuale della (prei)storia). Bene, questa analisi ha dimostrato che “gli amanti” erano due uomini. Finora sono state trovate altre sepolture simili, ma si trattava sempre di un uomo e di una donna.

La prima coppia gay ufficialmente riconosciuta? Forse no. La tomba non presenta la minima traccia di corredo funebre, e in questo modo di solito venivano sepolti i condannati, essa pare risalire al III secolo, cioè all’epoca di Costantino e della cristianizzazione, con la quale si avviò una politica di dura repressione contro gli omosessuali.

Vediamo ora cosa ci presenta archeoMedia.net. Rispetto agli articoli che abbiamo visto la volta precedente, forse la cosa più notevole è una recensione di Francesca Bianchi al libro Come eravamo, viaggio nell’Italia paleolitica di Marco Peresani, docente di culture del paleolitico alle Università di Ferrara e di Verona, seguita poi da un’intervista con l’autore., Il libro, pubblicato da Il Mulino nel 2018, ha avuto una seconda edizione aggiornata e munita di glossario nel 2020, ed è una rassegna della preistoria italiana dal remoto paleolitico fino alle soglie della rivoluzione agricola e dell’età storica.

Vi riporto uno stralcio dell’intervista che il professor Peresani ha rilasciato a Francesca Bianchi:

“L’Italia (…) si fregia di un’archeologia di tempi profondi che ci rimandano a un’identità di uomini che ha avuto numerosi e radicali cambiamenti nel corso del tempo. Questo ci permette di considerare con rispetto l’identità di coloro che abitarono la nostra Penisola decine o centinaia di migliaia di anni fa, sopravvivendo in condizioni ambientali talora estreme (…) fidandosi e basandosi sulle loro capacità di leggere i segni del territorio e della natura, cosa che purtroppo noi stiamo perdendo progressivamente e rapidamente in queste ultime decine di anni. Ricordiamo bene questo: prima di noi c’era qualcuno che aveva un rapporto sano ed equilibrato con il Pianeta, un rapporto che è andato avanti per centinaia e centinaia di migliaia di anni, ed è impressionante pensare a questa profondità temporale e a quanto velocemente stiano cambiando le nostre culture, la nostra economia e, ovviamente, il nostro rapporto con il Pianeta”.

Sono parole importanti, sulle quali faremmo bene a riflettere.

In un periodo piuttosto povero di eventi per quanto riguarda il campo che ci interessa, è forse venuto il momento di prestare attenzione alle nostre dinamiche, e per così dire al nostro dibattito interno. Comincio al riguardo con il notare che non soltanto nell’arco di questi anni non sono mai praticamente riuscito a “stare sul pezzo” in tempo reale o a qualcosa che gli si avvicini, ma che “la forbice” tra gli eventi riferiti e il momento della comparsa dei miei articoli su “Ereticamente” si è andata man mano allargando, o almeno, questo è ciò che si è verificato finora, perché, se dovesse continuare l’attuale periodo “di magra”, essa finirebbe per restringersi o addirittura annullarsi del tutto.

Comunque, al momento la situazione è questa: la settantanovesima Eredità degli antenati pubblicata su “Ereticamente” in data 18/4 è ancora una “coda” del 2021, mentre l’ottantesima che finalmente riguarda l’anno nuovo, è apparsa sulla nostra pubblicazione appena il primo maggio, siamo dunque arrivati a una “forbice” di ben cinque mesi.

I motivi di ciò sono ben chiari: L’eredità degli antenati non è la sola cosa di cui mi occupo su “Ereticamente”, e tutto il mese di febbraio questa serie di articoli è rimasta sospesa per dare spazio alle quattro parti del saggio Dal confine orientale, per non dimenticare, un lavoro, direi, doveroso, in occasione della Giornata del Ricordo del 10 febbraio, in memoria delle tragedie delle foibe e degli esuli, ma anche dell’incuria e della cedevolezza alle pretese straniere con cui la “repubblica democratica nata dalla resistenza” si è ben guardata dal difendere e tutelare l’italianità sul confine orientale.

Come se non bastasse, ed è inutile che ve ne spieghi per l’ennesima volta i motivi, ero giunto alla determinazione di chiudere questa serie di articoli, anche se poi varie pressioni che mi hanno dimostrato che ci tenete, mi hanno indotto a un ripensamento.

Avevo concepito la settantasettesima parte, che poi è stata pubblicata il 28 marzo come una sorta di numero “di addio” de L’eredità degli antenati, di cui avevo previsto la cessazione con la conclusione del 2021, si tratta infatti di una sintesi del lavoro fatto finora, in cui ho esposto una volta di più gli elementi che confutano la “teoria” dell’Out of Africa, e i dubbi che si possono avanzare sullo stesso evoluzionismo, almeno come viene comunemente presentato.

Pur essendomi deciso per la prosecuzione de L’eredità degli antenati, mi è parso che le tematiche sollevate siano di tale interesse da escludere che il pezzo dovesse rimanere nel cassetto (in realtà nell’hard disk del computer).

Anche la settantottesima parte è stata una cosa particolare, perché ho chiesto e riportato nell’articolo l’opinione di Michele Ruzzai, che come penso sappiate, ha una notevole competenza riguardo alla tematica delle origini vista alla luce del pensiero tradizionale, ma i cui contributi su “Ereticamente” sono stati finora alquanto sporadici.

Tutte cose che non era il caso di lasciar perdere, ma, come vi dicevo, in conseguenza di ciò, la prima nuova Eredità degli antenati “regolare”, la settantanovesima, si è trovata spostata al 18 aprile.

Se il valore di questi articoli consistesse nel mero dato cronistico, la situazione sarebbe insostenibile e improponibile, ma penso che così non è, perché, fortunatamente, non stiamo parlando di calcio o di gossip.

Anzi, ciò, paradossalmente è un vantaggio, perché permette di “spalmare” sui tempi di una pubblicazione regolare eventi come le scoperte archeologiche, che non si presentano di certo con la stessa regolarità del calcio, del gossip, della cronaca nera o di quella parlamentare.

Dunque, vi dicevo dibattito, e in effetti, qualche commento di cui prendere nota, la settantasettesima e la settantottesima parte l’hanno sollevato.

Michele Simola è un lettore di “Ereticamente” che da anni segue appassionatamente i miei articoli, e spesso li commenta con osservazioni puntuali e pienamente in linea con quello che scrivo. Se vi ricordate, l’ho già menzionato, dicendovi che se mai avessi dubbi sulla validità di quello che scrivo, non avrei che da rileggere i suoi commenti per farmeli passare. Bene, vi trascivo qui parte del suo ampio commento relativo alla settantasettesima parte:

“Io ho sempre creduto inverosimile la discendenza dell’uomo dalla scimmia, i primati inizialmente rinvenuti australopiteco, sinantropo etc, erano solo scimmie, il famoso anello mancante, non si è mai trovato né si troverà, perché non c’è mai stato, non è mai esistito”.

Qui devo correggere l’amico Simola, perché la creatura inizialmente battezzata Sinanthropus è oggi riconosciuta come Homo erectus, era, a quanto pare, un uomo a pieno titolo, capace di accendere fuochi, di fabbricare strumenti, che disponeva probabilmente di una qualche forma di navigazione che gli ha permesso di raggiungere l’isola di Creta dove le sue asce sono state ritrovate.

Resta comunque valido il ragionamento complessivo: troviamo sempre uomini o scimmie, non troviamo mai uomini-scimmia, “anelli mancanti” che probabilmente continueranno a mancare per l’eternità.

Ma non è tutto: gli studi di paleogenetica hanno permesso di individuare nel genoma dell’umanità attuale le tracce di ripetuti incroci con neanderthaliani e denisoviani, ma anche quelle di un DNA che è stato chiamato super-arcaico, e che non sembra poter risalire altro che a erectus. Ora, potersi accoppiare e dare luogo a una discendenza fertile è proprio il criterio principe per definire l’appartenenza a una medesima specie, per quanto l’aspetto fisico possa differire. Ricordate cosa ha commentato a tal proposito Michele Ruzzai (settantottesima parte):

“E forse si potrebbe addirittura arrivare ad una sola specie del genere Homo, se consideriamo che le frequenze “fantasma” nell’attuale genoma Sapiens subsahariano potrebbero derivare da antichissimi incroci con Erectus africani, ne deriverebbe che anche questi ultimi non sarebbero stati geneticamente troppo distanti da noi, altrimenti tra le due popolazioni non vi sarebbe stata la necessaria interfertilità che ha consentito di portare quelle tracce fino alle popolazioni attuali”.

Forse non è mai esistita altro che una sola specie umana su questo pianeta.

Poiché siamo in argomento, vediamo di attingere ancora un po’ al pozzo della scienza di Ruzzai. Nella settantottesima parte, dopo il suo intervento, ho affrontato una questione di tutt’altro genere: il ramo orientale, satem delle lingue indoeuropee comprende i linguaggi slavi e quelli indo-iranici. Poiché i Veda, i testi sacri della religione induista sono i più antichi testi di una lingua indoeuropea scritta, si è pensato che in India andasse cercata l’origine non solo dei linguaggi satem ma dei popoli indoeuropei. L’errore è visibile: il fatto che il sanscrito dei Veda sia la più antica lingua indoeuropea scritta non implica che essa sia la più antica lingua indoeuropea parlata. In più qui vediamo per l’ennesima volta all’opera lo strabismo orientale che già tante vittime ha fatto.

Anche su questo punto, Michele Ruzzai mi ha fatto pervenire un interessante commento, di cui ora però non vi riporterò stralci, perché è parte di un articolo che dovrebbe comparire a breve su “Ereticamente”, ma mi limiterò a riportarne sinteticamente il succo.

Ruzzai cita Colin Renfrew, che è forse oggi la voce più autorevole dell’archeologia a livello mondiale. Renfrew aveva in passato sostenuto la tesi che vedeva l’introduzione dell’agricoltura nel sub-continente e la civiltà della Valle dell’Indo come opera della popolazione dravidica, la popolazione “scura” dell’India, ma una riconsiderazione dei nuovi dati archeologici e antropologici emersi, l’ha indotto a cambiare idea, e a riconoscere in entrambe l’opera di proto-iranici provenienti dall’Iran attraverso i monti Zagros. Considerando poi che tale presenza non è attestata prima del II millennio avanti Cristo, non è difficile prolungare all’indietro l’itinerario di tale migrazione e riconoscere in questi proto-iranici una popolazione affine agli Slavi proveniente dall’angolo sud-orientale del nostro continente.

Io adesso, soprattutto nel caso che persistesse l’attuale penuria di novità archeologiche, non so dirvi in che misura e in che forma questa serie di articoli continuerà. Vi confermo in ogni caso il mio impegno per la consapevolezza dell’eredità degli antenati.

NOTA: Nell’illustrazione, la coppa di Nestore rinvenuta a Ischia.

1 Comment