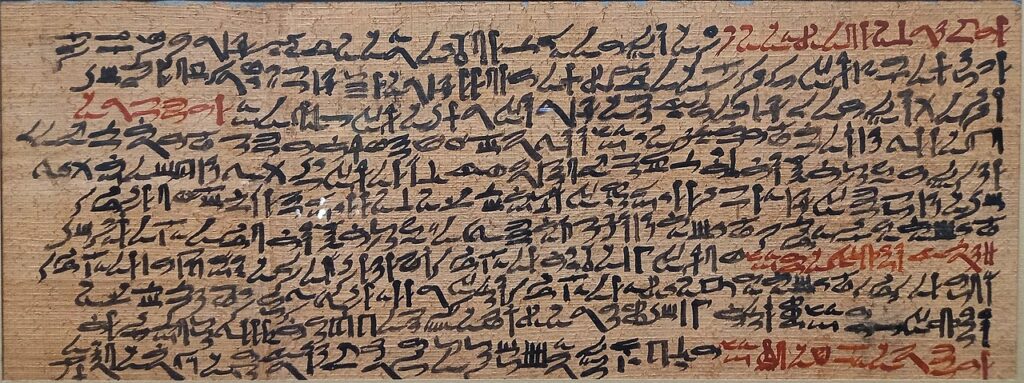

Alla metà dell’Ottocento Émile Prisse d’Avennes, un egittologo francese, riportava in Europa dai suoi scavi e dalle sue ricerche egiziane un documento eccezionale. Si trattava di un papiro lungo sette metri, risalente al 1800 a.C. circa e proveniente – a quanto pare – dalla tomba di un alto funzionario dell’antica Tebe. Oggi il papiro è custodito presso la Biblioteca Nazionale Francese.

Cosa contiene questo papiro? Nella prima parte si può leggere la fine degli “Insegnamenti per Gemnikaï”, futuro visir del faraone Snefru (IV dinastia, XXVII sec. a.C.); poi seguono due metri di testo vuoto, cancellato già nell’antichità; quindi comincia un’opera dal titolo “Gli insegnamenti di Ptahhotep”. Anche quest’ultimo fu un visir, vissuto ai tempi del faraone Djedkara Izezi (V dinastia, XXV-XXIV sec. a.C.), e il testo riporta le sue massime indirizzate al figlio, che l’avrebbe dovuto sostituire nel ruolo di visir presso il re.

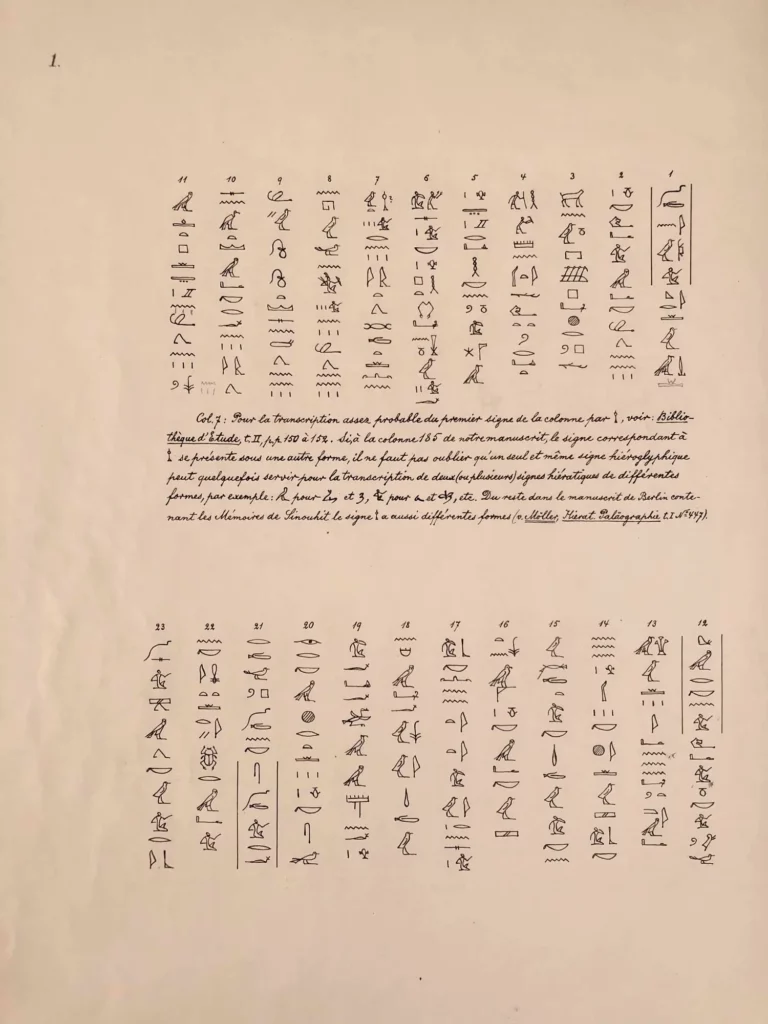

Il papiro Prisse, redatto in una elegante scrittura ieratica (la scrittura usata dagli scribi egizi per lettere, documenti amministrativi, testi letterari e altri contenuti che interessavano la corte e che non erano destinati ai monumenti, sui quali si preferiva il geroglifico), era dunque una raccolta di Insegnamenti, un genere letterario che ebbe grande fortuna nel Medio Regno. In questi scritti si immaginava che dei sapienti trasmettessero le loro conoscenze ai più giovani sotto forma di massime. È scritto in medio egiziano, considerato la fase classica della lingua. Si tratta di uno dei libri più antichi dell’umanità.

Il papiro Prisse, redatto in una elegante scrittura ieratica (la scrittura usata dagli scribi egizi per lettere, documenti amministrativi, testi letterari e altri contenuti che interessavano la corte e che non erano destinati ai monumenti, sui quali si preferiva il geroglifico), era dunque una raccolta di Insegnamenti, un genere letterario che ebbe grande fortuna nel Medio Regno. In questi scritti si immaginava che dei sapienti trasmettessero le loro conoscenze ai più giovani sotto forma di massime. È scritto in medio egiziano, considerato la fase classica della lingua. Si tratta di uno dei libri più antichi dell’umanità.

In un noto passaggio del Papiro Prisse, Ptahhotep dice che il vero sapiente è colui che ascolta gli insegnamenti degli anziani. Invece colui che non lo fa, sta nell’ignoranza. Egli non impara, è come se fosse un morto vivente perché non sa vivere. Non ha stabilità. Ecco la frase, lapidaria, di Ptahhotep: Hr m.t anx ra nb, “dicono di lui: è un morto vivente ogni giorno”.

Hr è una preposizione che normalmente significa “sopra”. In questo passo è usata come sinonimo di dire. M.t significa morto. Anx è vita, vivente. Ra nb, ogni giorno. Questa frase inizia con la preposizione Hr, quindi si deve necessariamente collegare alla proposizione precedente (in egiziano antico non si inizia mai una frase con una preposizione, con la eccezione di una proposizione a predicato avverbiale, PPA, esclamativa con soggetto in ellissi). Qui abbiamo un uso particolare di Hr. È possibile fare un parallelo con l’inglese (impiego importato nell’italiano colloquiale), quando il verbo dire viene sostituito da un altro elemento (like): I was like ’what are you doing’?, invece di I said/asked ’what are you doing’? – in italiano “io ero tipo ‘ma che stai facendo’?”.

Nel mondo antico l’insegnamento degli anziani era fondamentale perché si trattava di civiltà della parola e altamente tradizionali. In greco “verità” si dice alētheia. Heidegger la interpretava come alfa privativo + lanthanein, “nascondere”, quindi la verità per i greci sarebbe “non nascondimento”, “rivelazione”, ciò che squarcia il velo illusorio e punta alla vera realtà. Questa sarebbe la interpretazione “oggettiva” del termine greco, alla quale si oppone Snell, che ne ipotizzava la dimensione “soggettiva”. Snell, infatti, faceva derivare alētheia da alfa privativo + lēthē, “dimenticanza”. Allora la verità sarebbe “ciò che non viene dimenticato”. Possiamo quindi ampliare in questa maniera: verità è ciò che non si dimentica dell’insegnamento dei padri.

Per questo la conoscenza nel mondo antico era assai rilevante: tramandare in verità l’insegnamento dei maestri, i quali nei tempi più remoti si riferivano sempre al mondo divino, significava appoggiarsi alle fondamenta del mondo, retto dagli dei, che conferisce vita, stabilità, potere.

La cultura è in larga misura esperienza degli antenati. Quindi anche il poeta cinese Li Po (701-762 d.C.), uno dei massimi della dinastia Tang, l’età d’oro della cultura cinese, aveva un pensiero analogo: “Chi trascura di bere alla fonte dell’esperienza è destinato a morire di sete nel deserto dell’ignoranza”.

Pure nel mondo egiziano era in questa maniera. Non per nulla la parola egiziana maat significa allo stesso tempo “verità”, “giustizia”, “ordine cosmico”. La conoscenza era altresì qualche cosa di assolutamente perfetto e, pertanto, fonte di gioia e pienezza.

All’inizio del Racconto del naufrago è scritto: wDA jb=k HAtj-a. Letteralmente: “sia rallegrato il tuo cuore, governatore”. Ma si può tradurre anche: “Possa tu essere felice” (wDA jb=k: frase idiomatica usata come formula per annunciare notizie). Il verbo wDA può significare anche “essere informati”. Questa frase indica allo stesso tempo la informazione e la felicità, come a dire che la conoscenza rende felici.

M2083-012.jpeg

Questo celebre testo egiziano viene considerato il racconto più antico del quale si abbia notizia. Ci è giunto in un solo papiro, scritto in ieratico: il Papiro Hermitage n.1115 (Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, Russia). La grammatica e la paleografia dello ieratico permettono di datare la composizione all’inizio del Medio Regno (2000-1900 a.C. circa), alla XII-XIII dinastia.

Il testo è redatto per lo più in colonne verticali. L’inizio di ogni sezione narrativa è indicata usando inchiostro rosso. Di questo Papiro non si sa nulla prima dell’Ottocento, quando viene scoperto in Russia. La prima edizione è del 1913, pubblicata da Vladimir Semenovich Golenishchev.

Si tratta di un vero classico della letteratura i cui significati impliciti sono da sempre oggetto di dibattito da parte degli studiosi. La storia è ricca di elementi fantastici e presunti riferimenti geografici a luoghi realmente esistenti. La storia è inusuale:

- Comincia e finisce in maniera brusca (ex abrupto)

- I personaggi sono anonimi

- Si tratta di un racconto dentro un racconto.

L’inizio del Papiro è questo. Dd in Smsw iqr, che può tradursi in due modi:

- Recitare da (parte di) un eccellente compagno/seguace (infinitiva + complemento d’agente in)

- Un eccellente compagno disse allora (Dd-in: forma sDm-in=f). Traduzione preferita da chi ritiene che l’inizio della storia sia andato perduto. Infatti la forma Dd-in esprime una azione conseguente a una precedente (“allora”).

INCIPIT: la storia comincia con il ritorno di un funzionario del faraone dalla Nubia, dove si era recato a capo di una spedizione commerciale, senza aver ottenuto il successo sperato. Per questo motivo, egli teme di tornare al cospetto del faraone. Un suo “compagno eccellente”, cerca di rassicurarlo e suggerisce al capo della spedizione di utilizzare la forza delle parole e l’eloquenza in modo che il re si mostri indulgente con lui.

LA STORIA DENTRO LA STORIA: decide di raccontargli la propria esperienza personale e di come la propria imbarcazione fosse affondata con l’equipaggio al completo ed egli, unico superstite, fosse stato sballottato ed infine deposto dalla furia della tempesta su un’isola, il cui sovrano era un serpente, il Signore di Punt. Questo Serpente, che si mostra benevolo, narra al Naufrago come gli furono annientati famiglia e compagni e con quale forza d’animo egli abbia superato quella terribile sciagura. Inoltre, il Serpente gli predice che dopo quattro mesi sarebbe arrivata una nave e sarebbe potuto tornare a casa. Così avviene, e prima di partire il serpente gli dona moltissimi oggetti preziosi da portare al faraone. Così il Naufrago fa ritorno in Egitto, mentre l’isola con il Serpente scompaiono trasformati in acqua. Il faraone lo accoglie benevolmente, facendolo addirittura entrare a far parte della propria corte.

FINALE: le parole dell’amico però non sortiscono l’effetto sperato, e il racconto termina con le parole sconsolate del protagonista, cosciente della rovinosa sorte alla quale sta andando incontro.

Alcuni studiosi interpretano il viaggio del Naufrago nell’isola come il passaggio nell’oltretomba, dove secondo i miti vi sarebbero esseri simili a rettili. Nelle culture di tutto il mondo si narra di mostri simili a rettili che attentano alla creazione, essendo i padroni di mondi paralleli oscuri e terrificanti, in stretta connessione con idee quali male e morte. In India abbiamo Indra che uccide il mitico serpente Vritra, ma racconti analoghi sono quelli di Marduk/Tiamat (Babilonia), Zeus/Tifone (Grecia), Apollo/Pitone (Grecia), Ra/Serpente del Caos detto Apophis (Egitto), Arcangelo Michele/Lucifero, raffigurato come un grande drago, San Giorgio/drago, Thor/il Serpente di Midgard (cultura celtica). Solo per citare i più conosciuti.

È antica quanto l’umanità la credenza o l’ipotesi che esistano altri mondi o luoghi nascosti nei quali ci sarebbe un altro genere di civiltà. Secondo la filosofia induista tradizionale, quando una persona di questa dimensione muore va sul piano astrale o kamaloka (dove riceve i frutti delle sue azioni secondo la legge del karma): poi può rinascere di nuovo in questa dimensione oppure elevarsi in un mondo superiore, detto causale. Il filosofo greco Anassagora sosteneva che i semi, unendosi e separandosi, formano universi paralleli simili al nostro. Il filosofo greco pitagorico Iceta di Siracusa affermava che la terra è duplice, “questa e l’antiterra”, tautēn kai tēn antichthona (fr. 2 DK). Anche il pitagorico Filolao parlava di un’Antiterra. Di più universi parlarono Leucippo, Democrito, Epicuro. E così via.

Insomma alla base del Racconto del naufrago ci sarebbe il resoconto di un classico viaggio sciamanico, quando l’anima del mago si stacca momentaneamente dalla dimensione terrena e approda nel regno dei morti, ove risiedono le divinità. Per poi ritornare poco dopo nel mondo dei vivi, forte però dell’esperienza maturata al cospetto delle divinità (gli oggetti preziosi donati dal Serpente). Del resto, Platone sosteneva che il nome Ade, dio dei morti, derivi dal verbo greco eidenai, “conoscere”.

Nella cultura egiziana le parole erano considerate qualche cosa di durevole in quanto i sapienti basavano la propria conoscenza sugli insegnamenti delle divinità stesse, veri e propri doni, al punto che la Bibbia preferisce la sapienza all’argento e all’oro. La espressione egiziana Dd medu, si riferisce ai discorsi del faraone e significa letteralmente “parole da dire”, ma vuol dire anche “stabilità”. L’egiziano “parola” (medu) si scrive in geroglifico con il segno del bastone, ciò che dà stabilità lungo il cammino.

Nel mondo vicino orientale le divinità erano considerate il fondamento di tutto. In uno splendido inno contenuto nei Proverbi, libro sapienziale biblico, la Sapienza dichiara di esistere dall’eternità: “Prima ancora che fossero fissate le fondamenta dei monti, prima ancora delle colline” (8, 5). Anche uno degli amici di Giobbe gli dice: “Sei tu forse il primo uomo che è nato, sei venuto al mondo prima dei monti?” (15, 7).

Queste due frasi riflettono una antica concezione cosmologica secondo la quale furono i monti le prime creature fisiche fatte da Dio: contro il caos primordiale, acquatico, fluido e molle, la durezza e la stabilità della pietra sembra ergersi come un punto stabile e fermo.

L’unica presenza preesistente ai monti è dunque solo quella di Dio, come canta il Salmo 90: “Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio”. L’idea del monte primordiale si associa a quella della montagna come residenza della divinità. Nella Bibbia abbiamo il “monte dell’assemblea” divina, che compare anche presso i sumeri, dove il dio Enlil è assiso su un monte sacro, circondato dal corteo degli dei inferiori. La celebre opera babilonese intitolata Epopea di Gilgamesh presenta il “monte dei cedri” come una specie di Olimpo.

Romani 1, 20: “Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità”. Dio è eterno e stabile per sempre, e un raggio di queste sue perfezioni trova riflesso nella creazione.

Nella civiltà egiziana Maat era la divinità femminile personificazione della giustizia e della verità, che quindi erano considerate essenze divine, pertanto durevoli e stabili.

Pertanto, in un altro passo del Papiro Prisse, Ptahhotep afferma: wr mAat wAH spdt, “grande la giustizia, durevole e efficace”. La parola wAH è offerta, offrire, sopportare, ma anche durevole. Il significato principale del verbo è porre, piazzare; ben saldo, ben solido, piazzato per terra. Come sostantivo significa stabile, durevole. Il verbo wAH(t) sembra non avere il segno femminile in ieratico (per via del sostantivo femminile Maat). Ma secondo Grandet e Matthiew, se usiamo lo stativo con soggetto zero, ciò che segue si pone in terza persona maschile. La parola spdt significa acuto, affilato, effettivo, efficace (detto anche della stella Sothis, la più luminosa).

Poco dopo leggiamo: wn phwj mAat wAH=s , “alla fine/quando è la fine, Maat dura/prevale”. Notiamo la costruzione verbale, molto significativa, la quale vuol dire che la stabilità di Maat o della giustizia o della verità è abituale, cioè protratta nel tempo. Che forma è mAat wAH=s, “Maat è durevole”? Se fosse uno stativo, sarebbe mAat wAH.tj, con mAat soggetto, wAH verbo qualitativo (essere durevole) e marca dello stativo (tj). Se fosse wAH mAat, vorrebbe dire la giustizia sarà salda (prospettivo). Invece in questo caso è una forma suffissata del tipo maa=f ovvero aoristo dopo il soggetto (con geminazione). Quindi il significato è: la giustizia è sempre salda (al contrario del greco antico, in egiziano antico l’aoristo indica una azione che è tale abitualmente, come in berbero). Lo stativo si riconosce perché ha morfi propri (tj) e sta dopo il soggetto. La sDm=f si riconosce perché sta prima del soggetto. L’aoristo maa=f si riconosce perché è suffissato ma sta dopo il soggetto (mAat wAH=s). Per i verbi di seconda geminata, la geminazione è sempre presente. Egli suole vedere: jw maa=f ; egli suole essere: jw wnn=f .

Gli egiziani avevano due termini per l’eternità: quella terrena, riguardante gli uomini (D.t) e quella celeste, riguardante gli dei (nHH). Quando gli egiziani auguravano l’eternità ad un re usavano entrambi i termini perché il faraone era un uomo dio. Nella Messa in latino si dice per saecula saeculorum, “per i secoli dei secoli”, si tratta della traduzione latina di una espressione ebraica che sta nella Bibbia: le ‘olam wa ‘ed, “per sempre (‘olam) e per sempre (‘ed)”, dove compaiono le due eternità, quella terrena (‘olam) e quella celeste (‘ed). Gli studiosi ritengono che la espressione ebraica ricalchi le due eternità dell’egiziano antico.

Salmo 103: “Ma la grazia di Dio è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti”.

Nel Corano, il testo sacro dell’Islam, Dio è detto in arabo Allah, che non è il nome proprio di una divinità, come Zeus o Atena, ma indica la divinità in quanto tale. La parola araba, infatti, è composta dall’articolo determinativo al + la radice semitica al/la/el, “dio”, quindi vuol dire letteralmente “il dio”, Iddio. Per l’Islam la più grande bestemmia è associare qualche cosa di terreno e umano a Dio. Infatti, “niente è simile a Lui”, laysa kamith’lihi shayon (42, 11). Nella sura 112, definita il Cuore dell’Islam, Dio è definito samadu, “eterno”. Vale a dire stabile per sempre.

Invece il mondo degli uomini e della materia terrena è quello della mutevolezza e della imperfezione. Il filosofo neoplatonico greco Proclo (Dieci questioni sulla provvidenza 28) scriveva: Le realtà prime sono eterne e simili alla causa. Se pertanto il male esiste affinché esista il corruttibile e ciò affinché non esista solo l’eterno e ciò ancora affinché il tutto sia perfetto, touto de ina teleion ē(i) to pan, allora tutto questo accade a causa della provvidenza che si prende cura dell’universo; è chiaro quindi che il male esiste a causa della provvidenza e che permette alla provvidenza e alla realtà mondana di raggiungere la loro perfezione”.

Prima di lui, Aristotele diceva che Dio è il Motore Immobile (prōton kinoun akinēton): dove la nozione aristotelica di kinēsis non va intesa tanto come “movimento” bensì come “mutamento”, quindi il motore akinēton (alfa privativo + kinēsis) è da intendere quale “immutabile”.

Pertanto Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae I, q10, a2) scriveva:

“La nozione di eternità nasce dall‘immutabilità nello stesso modo in cui quella di tempo deriva dal movimento, come risulta da ciò che si è detto. Quindi, essendo Dio sommamente immutabile, a lui compete sommamente di essere eterno”,

ratio aeternitatis consequitur immutabilitatem, sicut ratio temporis consequitur motum, ut ex dictis patet. Unde, cum Deus sit maxime immutabilis, sibi maxime competit esse aeternum.

Dio non muta ma costituisce la causa del mutamento di coloro che Egli crea e che quindi sono a Lui sottoposti. Il filosofo islamico al-Kindī (Epistola sul vero, primo, perfetto agente e l’imperfetto agente metaforicamente tale) scriveva: “Per quanto riguarda ciò che è al di sotto di Dio, cioè tutto ciò che Egli crea, sono chiamati metaforicamente agenti, non nel vero senso, voglio dire che tutti loro sono in realtà agiti. Il primo procede dal suo Creatore e ognuno procede da un altro. il primo di essi viene messo in pratica e, a seguito del suo agire su di un altro, viene messo in atto, e come risultato del fatto che l’agire di uno di loro viene messo in atto, così via fino a raggiungere l’ultimo che viene messo in atto. Quindi il primo su cui si agisce è metaforicamente detto agente (fa’il) di colui che agisce su di esso, poiché è la causa prossima del secondo su cui si agisce, e così anche per il secondo, poiché è la causa prossima del terzo che viene messo in atto, fino a quando si raggiunge l’ultimo”.

Dio è il Creatore di tutto proprio in virtù della sua immutabilità, cosa che gli permette altresì di essere eterno. Ma la creazione dal nulla non è istantanea, secondo il filosofo islamico al-Ghazālī. Dio infatti è:

- Creatore (al-Khāliq) quando pianifica la creazione dal nulla di tutto quanto esiste;

- In secondo luogo è Produttore (al-Bāri) quando fa esistere quanto ha pianificato;

- Infine è Modellatore (al-Musawwir) quando organizza le forme innovate nel migliore modo possibile.

Quindi Dio è la causa prima di tutte le cose. Aristotele contemplava quattro cause (in Fisica II.3 e Metafisica V.2): la causa materiale, la causa formale, la causa efficiente e la causa finale. Facciamo l’esempio del coltello, il quale è un attrezzo di ferro (causa materiale) di tale forma (causa formale) fatto dal fabbro (causa materiale) allo scopo di tagliare (causa finale). I filosofi islamici accettano questa suddivisione e parlano di: al-‘illa al-hayūlāniyya (causa materiale), al-‘illa al-sūriyya (causa formale), al-‘illa al-fā’iliyya (causa efficiente), al-‘illa al-ghā’iyya (causa finale). Vi aggiungono la causa insufficiente (al-‘illa al-nāqisa), quando una cosa non è adatta a realizzare un evento, per esempio la medicina non può sempre risolvere una ferita da coltello, e la causa sufficiente (al-‘illa al-tāmma), quando un agente è adeguato a produrre qualche cosa. Anche i filosofi islamici concordano con Aristotele: le cose sono prodotte da cause, ma si può risalire da causa a causa fino a una causa prima non causata da niente, questo è Dio. Dio eterno e immutabile.

Nel mondo indiano il Brahman è ciò che è all’inizio e mai passerà, è l’essenza di tutte le cose. Anche è “imperitura” (akṣara) la sacra sillaba OṂ. Essa è la prima manifestazione dell’Assoluto (Brahman) e lo strumento con cui vengono create tutte le cose. Originariamente la sillaba era AUṂ, poi il dittongo /au/ si è monottongato in /o/. Le tre lettere alludono ai tre stati dell’essere.

In sanscrito Ananta, “senza fine”, “infinito”, viene personificato come il serpente cosmico, anche detto Śeṣa, “residuo”, in quanto ciò che sopravvive alla dissoluzione del mondo.

I Veda sono i testi sacri dell’induismo, il primo di essi è il Ṛg-Veda, considerato uno dei primi libri dell’umanità. Nell’inno X, 72 del Ṛg-Veda abbiamo che gli dei derivano dall’asat, il “nulla”, cioè il “non (a) essere (sat)”. Nelle altre parti del libro asat indica il semplice niente e la menzogna. Per esempio in VII, 104, 8.12-14 si afferma che il soma (liquido sacrificale) favorisce colui che parla con voce vera e abbatte colui che parla con voce falsa. Invece in X, 72 l’asat è elevato a principio cosmogonico e anteriore all’essere stesso (sat) e persino agli dei, che qui non sono più protagonisti del processo creativo. “Nella prima generazione degli dei l’essere fu generato dal non essere”, devānāṃ yuge prathame ‘sataḥ sad ajāyata.

Per la riflessione taoista cinese, il Tao è il principio eterno da cui tutto deriva e a cui tutto ritorna. Ma non è solo trascendente ma anche immanente a tutte le cose, diremmo: la essenza di ogni realtà materiale. Anche Ficino (Teologia platonica VI) sosteneva che Dio, l’Eterno, è dovunque: “Ogni mente è in qualche modo eterna, mens omnis aliquo modo aeterna est. Ciò che è eterno, pur essendo indivisibile relativamente al tempo, tuttavia si estende lungo tutto il corso del tempo. Così, d’altra parte, pur essendo indivisibile relativamente allo spazio, tuttavia si dilata in tutto lo spazio. E come il tempo si trova in relazione all’eternità, così ciò che è temporale in relazione a ciò che è eterno. Ma gli istanti del tempo incontrano sempre l’istante dell’eternità. Dunque, i punti del corpo temporale incontrano ovunque il punto dello spirito eterno. Una realtà eterna come è sempre al di fuori del tempo, così sembra essere ovunque al di fuori dello spazio. Dovunque scorrono gli istanti del tempo, incorrono nel punto dell’eternità. Dovunque viene tracciata una linea, essa tocca un punto. Dovunque si estende lo spazio, esso incontra la realtà eterna, quacumque tenditur spatium, reperit rem aeternam”.

È significativo che la parola greca aiōn, che passerà a indicare l’ “eternità”, significava in Omero “liquido vitale”. Come a dire che l’eternità è ciò che ci sta più vicino, anche se non ce ne accorgiamo. Il Corano (50 16) afferma che Dio sta all’uomo più vicino della sua stessa aorta (wanaḥnu aqrabu ilayhi min ḥabli l-warīdi).

L’uomo anela a questa trascendenza che lo permea, che non vede ma che avverte in qualche modo. A questo eterno che dona vera stabilità, e spesso anche forza, al nostro vagare terreno. I monoteismi parlano di Dio, le religioni politeiste di dei. Dio è il vero senso, stabile, della nostra vita.

In vedico la fede è detta śraddhā, che deriva da śrat, “cuore”, e dalla radice dhā-, “porre”. Dato che anche il latino credo e il greco kardia hanno in comune la radice śrat, ci è più chiaro che la fede vedica è un porre tutto il proprio cuore in Dio, di modo che esso poggi saldamente su di Lui. In sanscrito una persona di opinioni eterodosse è detta nastika, dal sanscrito na asti, cioè “non è”. Chi non crede non poggia su niente, è come se non avesse stabilità ontologica, quindi non è. Per i Veda (Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad I, 4, 1-5; 17) l’uomo, creato dagli dei, è innanzitutto “io sono”, aham asmi. “Dato che prima (pūrva) che il mondo venisse in essere egli aveva arso (us) tutto il male; egli è uomo (puruṣa)”. Il gioco in sanscrito è intraducibile: puruṣa (uomo) deriva da pūrva (prima) e us (ardere). La fede è la essenza stessa della persona. Forse collegato con il greco anthrōpos, “essere umano”? la parola greca infatti significa per alcuni “dal volto di carbone”.

Concezione simile a quella ebraica, per la quale il verbo del credere, emin, deriva da una radice semitica che significa “poggiare saldamente su qualche cosa”. Quindi la parola derivata Amen è un aggettivo ebraico che significa “credente”, ma secondo una tipica polisemia semitica vuol dire allo stesso tempo “colui che è stabile”.

Ogni forma di religione è una “devozione” nei confronti di queste entità. La parola devozione deriva dal verbo latino devoveo e significa “dedicarsi a qualcuno in forma di voto”. È costituita dall’amore e dalle offerte tributate dagli uomini alle divinità. Tutte le religioni contemplano questi continui atti di amore. Dio è vicino ma solo a coloro che lo sanno vedere nonostante la sua apparente assenza.

In India si pratica la bhakti, una forma di devozione personale che non dipende dalla intermediazione dei sacerdoti. Oggi le principali correnti bhakti dell’induismo sono visnuismo (al dio Vishnu), shivaismo (al dio Shiva), shaktismo (a Shakti o Devi, la divinità femminile). Nel Nāradabhaktisūtra è scritto: “l’essenza di questo amore è eterna”, amṛta-svarūpā ca. Essa infatti è la massima forma di amore verso l’Assoluto (sā tvasmin parama-prema-rūpā), il quale essendo spirituale, quindi al di fuori del tempo, eterno, permea di sé sia la devozione (bhakti) sia il credente che offre a Lui. La parola sanscrita prema, infatti, non significa solo “amore”, ma si riferisce alla dimensione stessa dell’Assoluto. In colui che ama Dio, Egli si riversa come in un calice. Prema indica una totale identificazione ontologica tra Dio e il devoto.

Nel vedico, la fase iniziale della lingua sanscrita, con la quale sono scritte le più importanti opere indiane, la radice di bhakti significava “dividere” e “distribuire”, quindi la bhakti propriamente era il “lotto”, la “parte” di qualcosa, “ciò che è distribuito”. In Ṛg-Veda X, 51, 7 è scritto: “Porta benevolmente agli dei la loro parte (bhāgam) dell’oblazione”. Il vedico è una lingua molto ambigua, ricolma di significati contrapposti. Quindi non stupisce che nei Veda bhakta può significare anche la parte di tesoro che il sacrificatore ottiene dalla divinità (IV, 1, 10). Implica quindi in generale l’idea della partecipazione (come quando in VII, 81, 2 si canta all’aurora: “Che noi possiamo associarci alla partecipazione”, sam bhaktena gamemahi).

In seguito la bhakti nei confronti della divinità implica la devozione, poiché ogni dono presuppone l’amore.

Nell’induismo ci sono svariati metodi per ottenere la liberazione (mokṣa), cioè la unione definitiva con la divinità, la quale è una manifestazione dell’Assoluto (Brahman). Non solo la bhakti, che viene considerata il più alto. Per fare un altro esempio, un ulteriore metodo è lo yoga, inteso come controllo della mente mediante la meditazione. Praticando una costante meditazione sarebbe possibile unirsi (yoga significa “unione”) con l’Assoluto. Nel Brahmasūtra I. 19 è scritto: asminn asya ca tad-yogam, “inoltre l’unione di questo con Quello”. Vuol dire che la liberazione consiste nella fusione di questo (la natura terrena) con Quello (il Brahman). Il filosofo induista Gauḍapāda (Āgamaśāstra III. 40) scriveva esplicitamente: manaso nigrahāyattam abhayaṃ sarvayogiṇām/duḥkhakṣayaḥ prabodhaś cāpy akṣayā śāntir eva ca, “dipendente dal controllo della mente è l’assenza di paura, la distruzione dell’infelicità, il risveglio e l’eterna pace di tutti gli yogin”.

È nella conoscenza data dalla mente retta che sussiste lo strumento supremo per ottenere la liberazione. Il filosofo Īśvarakṛṣṇa (Sāmkhyakārikā 1) scriveva: “duḥkhatrayābhighāthāj jijñāsā tadabhighātake hetau/dṛṣṭe sāpārthā cen naikāntātyantato ‘bhāvāt, “a causa dell’oppressione dovuta al dolore, che è triplice, nasce il desiderio di conoscere i mezzi atti a reprimere tale oppressione. Se taluno obiettasse che questo è inutile dal momento che già esistono mezzi evidenti, risponderemmo di no, avendo questi ultimi mezzi un valore relativo e non essendo definitivi”.

I “mezzi evidenti” sono quelli erronei, basati sulla relatività, quindi non definitivi. Tra questi potrebbero enumerarsi i mezzi fondati sulla parola, cioè sulla logica discorsiva. Vasugupta (Gli aforismi di Shiva 4) riportava: jñānādhiṣṭhānaṃ mātṛkā, “al conoscere presiede la Mātṛkā”. Vasugupta si riferiva al conoscere erroneo, il quale è costituito dalla parola. Il termine Mātṛkā, infatti, allude alla facoltà di linguaggio, essendo formato dai principali fonemi del sanscrito. Non per nulla il grande filosofo Śamkara (Aparokṣānubhūti 107) scriveva: yasmād vāco nivartante aprāpya manasā saha/yan maunam yogibhir gamyam tad bhavet sarvadā budhaiḥ, “il Saggio deve essere sempre uno con il Silenzio di fronte al quale le parole e i pensieri si ripiegano su sé stessi senza raggiungerlo. Solo lo yogi può conseguirlo”.

Il buddhismo dice la stessa cosa. Consideriamo le varie sette induiste come espressione della religione più antica dell’India, se eccettuiamo il periodo della civiltà della Valle dell’Indo. Il buddhismo nacque nel VI secolo a.C. dall’insegnamento del Buddha storico nel nord del subcontinente indiano in lingua pali. Il Buddha criticava aspramente l’induismo ponendosi in contrasto con esso. Il più antico canone superstite degli scritti del buddhismo è quello in pali (ne abbiano anche uno in tibetano e uno in cinese), raccolto dalla più antica tradizione buddhista superstite, quella theravada, ce ne erano anche altre, più importanti, ma non ne serbiamo memoria.

Il canone pali, abbastanza lungo, è formato da vari volumi, in realtà è una unione di diversi filoni operato dalla scuola theravada, la quale oggi ha un grande numero di seguaci. Questa tradizione, ma possiamo dire tutto il buddhismo (anche i mahayana e i vajrayana), considera che l’uomo si allontana dalla realtà per via della costruzione mentale, quindi anche delle parole. Il primo passo per la liberazione è trovare un focus, cui concentrare l’attenzione: il respiro, la pressione dei piedi, una formula da recitare. Il passo ulteriore consiste nell’allontanare tutti i pensieri e le parole e dallo scoprire la vera realtà, che poi coincide con la liberazione. La mente priva di attaccamento, avversione e ignoranza (e di tutto l’abito linguistico che questi tre veleni comportano) può sperimentare la vera realtà.

In un famoso passo del canone pali, assai antico, alcuni monaci si recano dagli Buddha e gli chiedono cosa sia meglio tra yoga, conoscenza e devozione. Il Buddha risponde che vanno bene tutte e tre le vie, ma dipende dalla persona. Altrove il Buddha ha paragonato il suo insegnamento a una medicina. Ma come tutte le medicine, esse diventano efficaci se le condizioni lo permettono, se il paziente è in grado di trarne giovamento per via delle sue condizioni. Per il buddhismo la sofferenza non deriva da condizioni esterne, ma dalla propria mente, che per esempio si attacca al mondo. È facoltà della mente del soggetto assumere la medicina e poi decretarne il giovamento.

Nel canone pali un filone molto importante è quello che considera la liberazione derivante dall’assorbimento meditativo mediante i jhāna, “stati della meditazione”, cioè quelli che abbiamo brevemente richiamato (focus, abbandono della concettualizzazione, liberazione). Si tratta della liberazione DELLA mente. Un’altra tradizione pali parla della liberazione attraverso la saggezza, cioè attraverso la vipassana, la visione profonda non concettuale della realtà. Si tratta della liberazione DALLA mente. Un po’ come lo yoga, che è la liberazione della mente dai kalpa della mente, cioè le funzioni della mente.

Il primo filone dice sostanzialmente che per liberarsi occorre meditare, il secondo che la meditazione da sola non è sufficiente, occorre anche avere una visione profonda della realtà, la vipassana, cioè la saggezza, prajña. Se bisogna liberarsi dal pensiero e dalla parola come è possibile liberarsi mediante la saggezza? La saggezza corrisponde a un pensiero “buono”, il quale porta alla liberazione dai pensieri “cattivi”. Anche il Buddha, insegnando, usa pensieri e parole. Ma una cosa è il pensiero compulsivo, “cattivo”, che determina la persona, un altro il soggetto che determina il pensiero.

Torniamo all’induismo. Tra gli altri metodi dell’induismo per raggiungere la liberazione, c’è anche il sacrificio tradizionale (yajña), quello vedico, officiato dai sacerdoti (brahmani), il quale serve addirittura al mantenimento dell’ordine cosmico. Calasso osservava: “Śraddhā (fiducia, fede) è l’assioma vedico: la convinzione, non dimostrabile ma sottintesa in ogni atto (rituale), che il visibile agisca sull’invisibile e, soprattutto, che l’invisibile agisca sul visibile”. Il sacrificio è un’opera divina il cui fine è la trasformazione dell’uomo in dio, quindi tutto ciò che nel sacrificio è propriamente umano, è ad esso contrario. Taittirīya-Brāhmaṇa I, 5, 9, 4: “Così hanno fatto gli dei; così fanno gli uomini”, iti devā akurvata. Iti u vai manuṣyāḥ kurvate. Imitare gli dei consiste allo stesso tempo uscire dalla condizione umana. Tutto ciò che è umano è contrario al successo del sacrificio.

La salvezza viene offerta dagli dei ai quali il sacrificio viene offerto: questi vivono grazie al sacrificio e quindi possono operare a favore degli uomini nel loro complesso e dell’ordine cosmico più in generale. Infatti, il corpo degli dei è costituito di riti e di parole. In certe fonti c’è una analogia tra l’offerta sacrificale e la parte del corpo che serve a costruire. Per esempio l’oblazione kraiḍina, destinata agli dei del vento che formano il seguito di Indra, diviene il pene di Prajāpati: si tratta infatti di un derivato dalla radice krīḍ-, “giocare”, infatti è con il pene che l’uomo gioca con la donna.

Nei Veda più antichi il sacrificio è lo strumento con il quale invocare gli dei, che offrono salvezza. Invece, nella letteratura vedica successiva, quella dei Brāhmaṇa, giunge a compimento ciò che si era già manifestato nello Yajurveda: alla fede negli dei si sostituisce la mistica del sacrificio. Nell’epoca tardo vedica, infatti, il sacrificio è oggetto stesso di devozione, mentre gli dei sono funzionali al sacrificio. Il sacrificio diventa una potenza ultraterrena che sta al di sopra degli dei. “Certamente il sole non sorgerebbe se il sacerdote non facesse il sacrificio” (Śatapatha Brāhmaṇa II, 3, 1, 5). Ogni atto del sacrificio ha quindi enorme importanza. Nei Brāhmaṇa, pertanto, troviamo la meticolosa descrizione di ogni gesto e formula sacrificale. E si sancisce la definitiva supremazia della casta dei brahmani. Solo i brahmani possono compiere i sacrifici e quindi sono vere e proprie divinità in terra da cui dipende l’andamento di tutto. “Ci sono due tipi di dei: gli dei che sono dei e i brahmani che hanno udito e che insegnano e sono divinità divenute uomini” (Śatapatha Brāhmaṇa II, 2, 2, 6). Lo stesso re è soggetto al brahmano capo di corte (purohita).

Nella letteratura vedica successiva a quella dei Brāhmaṇa, cioè quella delle Upaniṣad, il sacrificio viene interiorizzato. La speculazione delle Upaniṣad si fonda sulla interiorizzazione del sacrificio vedico: purificatosi preliminarmente, il brahmano offre l’oblazione ai propri soffi vitali (prāṇāgnihotra), realizzando in sé il Microcosmo, e facendo propria la pratica del culto mentale (mānasa yajña).

In questa temperie culturale sorge la devozione bhakti. Il sacrificio vedico viene addirittura sostituito da un culto personale, che fa a meno del brahmano. Nello shivaismo la bhakti ha nove fasi:

- Ascolto (śravaṇa) delle litanie del nome del dio;

- Canto (kīrtana) delle sue lodi;

- Rammemorazione (smaraṇa) costante del suo nome mediante la pratica della ripetizione (japa);

- Servizio ai suoi piedi (pādasevana);

- Culto (arcana) delle sue icone (mūrti);

- Adorazione (vandana), che comporta la prostrazione davanti alla sua immagine;

- Schiavitù (dāsya), ossia atteggiamento di totale sottomissione nei suoi confronti;

- Amicizia (sakhya), ossia intima e fiduciosa familiarità con lui;

- Offerta di sé (ātmanivedana), come punto culminante del percorso devozionale.

Gesù Cristo fondò il cristianesimo duemila anni fa sul precetto dell’amore: amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come sé stessi. Gesù Cristo è la Parola (in greco Logos) di Dio fatta carne (Giovanni 1, 14), quella stessa mediante la quale Dio Padre ha creato il mondo in Genesi 1 (Dio disse e le cose si squadernarono). Dio da Dio, Luce da Luce, come diciamo nel Credo in ogni Santa Messa.

Dio stesso si manifestò come Parola al popolo di Israele nel deserto. Le tavole della Legge che Dio diede a Mosè vennero custodite nell’Arca dell’Alleanza, segno della Presenza di Dio presso il popolo eletto. La Presenza di Dio sta anche nel libro della Legge. Infatti in Neemia 8 si legge: “In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore”.

Osserviamo come il popolo si riunisce davanti alla porta delle Acque, nella zona dell’ ‘Ofel, cioè nella parte opposta dell’area del Tempio. Alcuni esegeti suggeriscono quindi la superiorità della Legge rispetto al Tempio, nonostante in esso vi sia Dio (in ebraico un termine per dire “tempio” è bet, che significa “casa, dimora”). Il suggerimento è rafforzato dalla presenza di Esdra, definito sia come “scriba” sia come “sacerdote”: in entrambi i ruoli egli appare in stretto collegamento con la lettura della Legge. Una curiosità. L’appellativo “Dio grande” è inusuale nella Bibbia, si tratta di un calco della espressione accadica ilu rabu.

Con il cristianesimo la Parola di Dio si fa carne in Cristo, il quale nasce nel grembo della Vergine Maria, la quale quindi diviene verginalmente Madre di Dio (Theotokos). Quindi Maria è l’Arca della Nuova Alleanza perché ha contenuto in sé la Parola di Dio (cioè Cristo) fatta carne. Nuova Alleanza siglata da Dio con Israele e con tutto il mondo all’avvento di Cristo sulla terra, il Messia atteso dagli ebrei. Infatti Gesù è il nome proprio, mentre Cristo deriva dal greco “ungere”, quindi significa “unto”, esattamente come l’ebraico Messia. L’unzione, infatti, esprimeva l’atto di consacrazione di un eletto da parte di Dio mediante i suoi inviati.

Il popolo eletto trasgredì l’Alleanza con Dio, nell’Antico Testamento c’è un genere letterario detto rib, “lite”, nel quale Dio attraverso i profeti rimprovera a Israele di non essere stato fedele, cioè di non aver osservato la Legge. Ecco le parole di Baruc (1, 15-22): “Al Signore, nostro Dio, la giustizia; a noi il disonore sul volto, come oggi avviene per l’uomo di Giuda e per gli abitanti di Gerusalemme, per i nostri re e per i nostri capi, per i nostri sacerdoti e i nostri profeti e per i nostri padri, perché abbiamo peccato contro il Signore, gli abbiamo disobbedito, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, che diceva di camminare secondo i decreti che il Signore ci aveva messo dinanzi. Dal giorno in cui il Signore fece uscire i nostri padri dall’Egitto fino ad oggi noi ci siamo ribellati al Signore, nostro Dio, e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. Così, come accade anche oggi, ci sono venuti addosso tanti mali, insieme con la maledizione che il Signore aveva minacciato per mezzo di Mosè, suo servo, quando fece uscire i nostri padri dall’Egitto per concederci una terra in cui scorrono latte e miele. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, secondo tutte le parole dei profeti che egli ci ha mandato, ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio”.

Spesso l’Antico Testamento mostra un Dio terribile, di una potenza inaudita, che castiga duramente i peccati degli uomini. In Gioele 2 si parla metaforicamente dell’esercito di cavallette che viene a distruggere la terra peccatrice. Al versetto 7 abbiamo: “Come prodi corrono, come soldati scalano il muro, ciascuno marcia diritto e non devia dal suo sentiero”. Contro la punizione di Dio non c’è salvezza alcuna, nessun muro può impedire l’attuarsi della sua volontà. “E non devia dal suo sentiero”, si tratta di una traduzione congetturale, in quanto il verbo “devia” (in ebraico yechabthwn) è un hapax (ricorre solo qui in tutta la Bibbia). La traduzione greca della Settanta rende con “non deviano assolutamente” (ou mē ekklinōsin) che sembrerebbe presupporre la forma ebraica yechawtwn, dal verbo chwt, “essere storto/curvo”. Alcuni però ritengono che si possa ipotizzare l’esistenza in ebraico di un verbo chbth (da cui deriverebbe la forma qui usata yechabthwn) con significato analogo: a sostegno di tale ipotesi si cita l’accadico ebētu, “piegare a uncino”. Il significato letterale della frase sarebbe, in tal caso: “non rendono le loro vie piegate/deviate”. Un’altra lettura possibile sarebbe yecherbwn, da chrb, “fare uno scambio”: allora sarebbe “non scambiano il sentiero”, cioè non lo mutano, non lo cambiano, non prendono un’altra strada, ma vanno dritti alla meta, che è la distruzione dei peccatori.

Tuttavia Dio è eterno e stabile nei secoli, quindi egli, avendo amato il mondo di un amore eterno (Geremia 31), ha deciso di non punire per sempre il mondo e allora ha rinnovato in Cristo l’alleanza, nonostante i grandi peccati degli uomini. Anche gli scritti di Qumran esaltano l’amore eterno di Dio nei confronti del suo popolo: “Egli mantiene il suo amore (ḥesed) alle migliaia, a quelli che lo amano e gli sono fedeli, per mille generazioni” (CD 20, 21 ss.), dove il numero mille è un simbolo di durata senza fine.

La Nuova Alleanza è stata siglata con il sangue di Cristo. Nella prima Dio prevedeva che il popolo, osservante della Legge, praticasse anche sacrifici di espiazione e di lode mediante il sangue di animali. Con il cristianesimo Cristo, Figlio di Dio, su mandato di Dio Padre, si è offerto vittima di espiazione per i peccati degli uomini morendo sulla croce. Da lì ha effuso nel mondo lo Spirito Santo, atto che si è perfezionato, dopo la sua risurrezione dai morti, con la Pentecoste, giorno nel quale gli antichi ebrei commemoravano il dono della Legge data da Dio a Mosè. Dio Padre, Cristo e Spirito Santo sono le tre Persone della Santissima Trinità, il Dio uno e trino. Tre Persone ma una sola sostanza divina.

Ogni Santa Messa è la celebrazione non cruenta del sacrificio di Cristo, che si offre realmente in sacrificio al Padre su ogni altare mediante l’atto dello spezzare il pane e del versare il vino. Infatti nel pane e nel vino, consacrati dalla invocazione (epiclesi) dello Spirito Santo da parte del sacerdote, vi è la presenza vera e reale del corpo e del sangue di Cristo.

Ogni vero cristiano è chiamato a unirsi al sacrificio di Cristo in ogni Santa Messa, completando con le sue sofferenze e la sua vita quanto manca alla redenzione di Cristo, esattamente come diceva san Paolo.

Ci sono molte religioni, il cristiano si riconosce se offre le proprie sofferenze e la propria vita a Dio associandosi alla croce di Cristo. San Padre Pio, che ricevette da Dio le sanguinose stigmate, chiedeva l’offerta di sé a coloro che volevano essere i suoi figli spirituali, assieme alla prescrizione di far dire ogni tanto qualche Messa secondo le sue intenzioni.

I santi avevano intuito questo mistero e alcuni si consideravano “anime vittima” per la salvezza del mondo. Santa Rita ricevette addirittura da Cristo stesso sulla fronte una spina della corona di spine che portò Nostro Signore durante la passione duemila anni fa. La Beata Speranza di Gesù, una mistica morta in Umbria nel 1983, quando non soffriva a causa delle malattie e delle contrarietà di ogni sorta, si metteva nella scarpa dei sassolini per fare la volontà di Dio.

Nel Vicino Oriente antico il volto era la identità più segreta di una persona, in relazione anche alla socialità, alla espressione dei sentimenti. Nella Bibbia il volto era “ciò in cui la essenza dell’uomo si realizza e che lo distingue da tutte le altre creature” (Wolff). In questo senso la misericordia nell’antico Egitto era vista come un velare il volto. All’inizio del Racconto del naufrago vi è proprio questa espressione: tAm=f n=f Hr, interpretata letteralmente “coprire il volto per lui”, cioè “essere indulgenti/misericordiosi” nei confronti di qualcuno. Secondo noi, coprire il volto come espressione di misericordia vuol dire ornarlo, rivestirlo di trucco e di ornamenti e farlo più bello, in vista della partecipazione con colui al quale si vuole usare misericordia. Nell’antico Egitto si truccavano il volto anche gli uomini, e non solo per apparire più belli (seduzione) ma persino per svolgere funzioni spirituali. Colorare di nero gli occhi, considerati espressione dell’anima, significava aumentare dentro di sé potenza e amore ma anche proteggersi dal male.

Nel Papiro Prisse, il sapiente Ptahhotep dice: swAt pw m Hr n awn-jb, “ciò (la punizione) consiste nel calpestare il volto dell’avido”. Cioè l’avido, che trasgredisce le leggi, viene punito in questa maniera. Il verbo swA ha vari significati, tra cui passare, passare presso, passare sopra, trasgredire, sorpassare, calpestare, in senso traslato potrebbe essere anche nuocere. Il verbo in questione è anche usato nelle tombe nella forma di participio allativo, nell’invocazione a coloro che passeranno accanto alla tomba: “o voi che passerete” (swAty=sn). Nel passo qui citato del Papiro Prisse si tratta di una proposizione a predicato avverbiale (PPA), non una proposizione a predicato nominale (PPN). Infatti pw qui ha significato esplicativo. M significa nel, è una preposizione. L’avido viene colpito nella sua stessa essenza di persona.

In ebraico biblico “volto” (*pan) ricorre solo al plurale, panim, per indicare sia gli elementi che lo costituiscono sia la gamma di sentimenti e di relazioni che con essi il volto esprime e instaura. In punico la dea Tinnit è definita pn b’l, “volto di Baal”. Baal era il dio supremo, dal quale tutti gli dei dipendevano, quindi definire una dea quale “volto di Baal” forse voleva dire che questa era in stretta relazione con il dio supremo. L’espressione ugaritica lpn, letteralmente “davanti il volto”, significa “davanti a, in presenza tua”; in aramaico una espressione analoga vuol dire “secondo il tuo giudizio”, in quanto il volto, essendo l’essenza della persona, era simbolo della sua volontà, del suo raziocinio. Non per nulla nel più antico accadico, pānu(m) segnala una intenzione (ana ālim pānāšu, “vuole andare in città”).

Corano 30, 30: “Drizza il tuo volto alla religione da puro monoteista, la natura che Dio ha impresso agli uomini”, aqim wajhaka li’l-dīn hanīfan fitrata ‘Llāhi allatī fatara al-nās ‘alayhā. È significativo che il Corano associ al volto la parola araba fitra. Il sostantivo fitra viene interpretato in vari modi ma in maniera assai alta, è la struttura originaria dell’essere umano. Per alcuni sarebbe il modo di essere creato, il destino dell’uomo, il disegno divino sull’uomo. Per altri sarebbe una “predisposizione naturale” verso il monoteismo.

Non per nulla in Israele si andava nel tempio a vedere il volto di Dio (Salmo 105, 4), cioè a farne esperienza intima mediante il sacrificio. “Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca il mio volto e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese” (2Cronache 7, 14). Nel Salmo 16 addirittura ci si sazia del volto del Signore, come a dire che l’esperienza intima di Dio, mediante la contemplazione del Suo volto, è un nutrimento dell’essere: “Custodiscimi come pupilla agli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine”.

La misericordia di Dio verso le sue creature è espressa in ebraico biblico dalla parola ḥesed, la cui radice è forse imparentata con l’arabo ḥašada, “riunirsi per un mutuo soccorso” (invece secondo Görg con l’egiziano ḥsj, “lodare”). Ḥesed è fondamentale nel lessico teologico dell’Antico Testamento. Cosa era quindi il volto di Dio di cui parla la Bibbia se non, almeno in parte, la sua misericordia? Nel Nuovo Testamento il vangelo di Giovanni, al capitolo 10, chiama Gesù non il “buon pastore”, come fanno i sinottici, ma il “bel pastore”, usando l’aggettivo greco kalòs, “bello”. Il volto di Dio è bello perché esprime misericordia, Dio è amabile perché ama il suo popolo. In Osea il rapporto di Dio con Israele è come quello tra uno sposo e una sposa. Nel Cantico dei cantici si celebra l’amore di un giovane e di una fanciulla, ma gli interpreti vi hanno visto in profondità, tra le righe, quello tra Dio e il suo popolo eletto. Curiosamente in ebraico yofi, “bellezza”, ha valore numerico 100, come la frase weanochi ahawah, “e io sono amore”.

Il Corpus Hermeticum (VI), una raccolta di scritti filosofico-religiosi pagani di epoca imperiale (II-III secolo d.C.), serba queste parole: “Il Bene, o Asclepio, non esiste in nessun essere, se non in Dio soltanto, o piuttosto: il Bene è Dio stesso, sempre, to agathon, ō Asklēpie, en oudeni estin, ei mē en monō(i) tō(i) theō(i), mallon de to agathon autos estin o theos aei. Ora, se è così, deve essere la sostanza di ogni movimento e generazione (nulla, infatti, ne è privo), che possiede in essa un’energia statica, senza manchevolezze e senza eccessi, totalmente piena, che tutto guida, al principio di tutte le cose. Quando, infatti, dico che quello che tutto guida è buono, intendo dire che è buono sotto tutti i rispetti e per sempre”.

Tommaso d’Aquino (Summa Theologica I, q20, a2): “Dio ama tutte le realtà esistenti, Deus omnia existentia amat: infatti tutto ciò che esiste, in quanto esiste, è buono, e l‘essere di ciascuna cosa è un bene, come pure è un bene ogni sua perfezione. Ora, sopra si è dimostrato che la volontà di Dio è causa di tutte le cose, e per conseguenza ogni ente ha tanto di essere, o di qualsiasi bene, nella misura in cui è oggetto della volontà di Dio. Quindi a ogni essere esistente Dio vuole qualche bene. Per cui, siccome amare non è altro che volere del bene a qualcuno, è evidente che Dio ama tutte le realtà esistenti”.

Vangelo di Giovanni 3, 16: “Dio ha tanto amato il mondo, outōs gar ēgapēsen o theòs ton kosmon, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna”. Agostino (Prima Catechesi Cristiana 3. 6): “Il motivo della venuta del Signore consiste nell’amore di Dio verso gli uomini”.

Pertanto il più grande atto di amore nei confronti di Dio Eterno è partecipare al suo amore eterno con la offerta totale di noi stessi a Lui e ai fratelli.

Bibliografia

- F. Bianchi (a cura di), Esdra-Neemia. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2011;

- E. Bresciani, Letteratura e poesia dell’antico Egitto. Cultura e società attraverso i testi, Torino 2007;

- R. Calasso, L’ardore, Milano 2010.

- M. Campanini, C. la Martire, Dizionarietto di arabo per filosofi, Brescia 2019;

- A. K. Coomaraswamy, La tenebra divina. Saggi di metafisica, Milano 2017;

- S. Lévy, La dottrina del sacrificio nei Brāhmaṇa, Milano 2009;

- L. Lucci (a cura di), Gioele. Introduzione, traduzione e commento, Milano 2011;

- M. Maculotti, L’Angelo dell’Abisso. Apollo, Avalon, il Mito Polare e l’Apocalisse, Milano 2022;

- C. Malamoud, Cuocere il mondo. Rito e pensiero nell’India antica, Milano1994;

- R. Panikkar, I Veda Mantramanjari. Testi fondamentali della rivelazione vedica, 2 voll., Milano 2001;

- A. Pelissero, Dizionarietto di sanscrito per filosofi, Brescia 2021;

- G. Ravasi, I monti di Dio. Il mistero della montagna tra parola e immagine, Milano 2001;

- R. Ronzitti, Campi figurali della “creazione” nel Ṛgveda, Alessandria 2001;

- B. Snell, Il cammino del pensiero e della verità. Studi sul linguaggio greco delle origini, Ferrara 1991;

- H. W. Wolff, Antropologia dell’Antico Testamento, Brescia 2002.

Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 49 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.