“E il bello neppure si renderà visibile a lui come un volto …

né apparirà come un discorso o una conoscenza …

si manifesterà – piuttosto- esso stesso,

per se stesso, con se stesso, semplice, eterno …”

Platone, Simposio (1)

L’attuale esistenza volgare dei più la si può imputare al non riconoscimento della giusta posizione dell’uomo nel cosmo, concetto, quest’ultimo, eminentemente estetico: si tratta, infatti, del luogo dell’ordine, della giusta proporzione e dell’armonia.

Un’esistenza non tradizionalmente orientata, vissuta passivamente, in cui, in realtà, non si vive ma si sopravvive, mostra i propri intrinseci limiti nel rapporto «estetico» con il mondo. Oggi l’agnizione estetica, cui i Greci si riferivano con il termine aisthesis, è ridotta a semplice «percezione sensoriale». La capacità del contemplare estetico si va, via via, atrofizzando, essendo relegata meramente all’ambito artistico-museale o paesaggistico, pensato per la realizzazione di soli fini commerciali e, con l’avvento dei social network, per riempire le vuote e narcisistiche esistenze dei nostri contemporanei. Il rapporto estetico, come percezione sensoriale, perde il tratto contemplativo che è visione, manifestazione del sacro nel semplice apparire di ciò che è. Se l’uomo, tra la bestia e il dio, vuole tendere verso l’estremo più elevato, allora deve «recuperare l’anima perduta», ritrovare le sue «reazioni estetiche perdute», il «senso della bellezza» (2). Affermare che l’individuo debba recuperare il senso della bellezza e le sue reazioni estetiche, oggi sembrerebbe fuori luogo, poiché abitiamo un mondo sempre più ricco di immagini, panorami, paesaggi, e like. In queste brevi considerazioni, viatico di futuri approfondimenti, tenteremo un’analisi critica dell’idea che l’individuo moderno è andato sviluppando intorno alla bellezza, operando un confronto con le concezioni «normali», apprezzabili all’interno del pensiero tradizionale.

Un’esistenza non tradizionalmente orientata, vissuta passivamente, in cui, in realtà, non si vive ma si sopravvive, mostra i propri intrinseci limiti nel rapporto «estetico» con il mondo. Oggi l’agnizione estetica, cui i Greci si riferivano con il termine aisthesis, è ridotta a semplice «percezione sensoriale». La capacità del contemplare estetico si va, via via, atrofizzando, essendo relegata meramente all’ambito artistico-museale o paesaggistico, pensato per la realizzazione di soli fini commerciali e, con l’avvento dei social network, per riempire le vuote e narcisistiche esistenze dei nostri contemporanei. Il rapporto estetico, come percezione sensoriale, perde il tratto contemplativo che è visione, manifestazione del sacro nel semplice apparire di ciò che è. Se l’uomo, tra la bestia e il dio, vuole tendere verso l’estremo più elevato, allora deve «recuperare l’anima perduta», ritrovare le sue «reazioni estetiche perdute», il «senso della bellezza» (2). Affermare che l’individuo debba recuperare il senso della bellezza e le sue reazioni estetiche, oggi sembrerebbe fuori luogo, poiché abitiamo un mondo sempre più ricco di immagini, panorami, paesaggi, e like. In queste brevi considerazioni, viatico di futuri approfondimenti, tenteremo un’analisi critica dell’idea che l’individuo moderno è andato sviluppando intorno alla bellezza, operando un confronto con le concezioni «normali», apprezzabili all’interno del pensiero tradizionale.

Bellezza e modernità

Il proverbiale «Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace» può essere la base e il rifermento da cui far partire la nostra critica; se esaminato dettagliatamente, infatti, è foriero di indicazioni utili per la nostra riflessione. Un’interpretazione veloce ci porta immediatamente in quello che è l’ambito del relativismo, che a sua volta non può sussistere senza l’idea di una soggettività preminente. La prima parte dell’adagio popolare, tuttavia, non nega l’esistenza di un bello assoluto, di un bello in sé, di un bello archetipico; piuttosto, tende a «depotenziare» l’idea stessa del bello in sé. Questo «bello», se anche esistesse, non sarebbe così “bello”; infatti, l’adagio, esplicitato, potrebbe essere trascritto anche nel modo seguente: «non è poi così bello ciò che è bello». La seconda parte è la più significativa per la nostra riflessione: «è bello ciò che piace». Il bello non è più, poiché la sua condizione d’esistenza è legata al piacere di un soggetto che fornisce il proprio assenso, che annuisce o misconosce categorizzando quel suo percepire. Il bello perde totalmente consistenza ontologica (3), ma di pari passo, il soggetto stesso perde i suoi contorni (non nell’ascesa verso ciò che è «sovraindividuale» ma nell’«infrapersonale»: non si eleva al di sopra dell’individuo e delle sue caratterizzazioni limitate e limitanti, ma scende al di sotto dell’individuo stesso, riducendosi a mera funzione del percepire, a una sensibilità puramente animale) (4). La traduzione del termine aisthesis come percezione sensoriale, figlia dell’empirismo inglese, non fa che avvalorare quanto andiamo affermando. Il bello allora non sarebbe altro che quel piacere passivo, se vogliamo materiale, che corrisponde a quell’imprimersi di dati esterni sui ricettori sensoriali dell’uomo ridotto a tabula rasa. Nell’adagio proverbiale il soggetto della percezione si riassorbe nell’informe livellante dell’ognuno e del tutti: «che piace».

Il “mi piace” quotidiano

Oggigiorno la nostra esistenza si rapporta con qualcosa che è solita definire bello in due modalità apparentemente opposte. Innanzitutto nella quotidianità, dove il mouse del computer o il touch del cellulare sono impegnati nell’esprimere un assenso a immagini, pensieri, citazioni, che altri pseudo soggetti pubblicano su piattaforme online. Senza distinguo di termini e di riflessione critica, nel mare magnum della condivisione multimediale, diciamo che quel qualcosa «ci piace». Questo piacer-ci, applicato ai più diversi ambiti in modo univoco, non è un vero e proprio rapportarsi con l’alterità dell’oggetto in questione, ma è un ridurre quell’oggetto alla conformità a se stessi. Quella determinata immagine, quella determinata riflessione «mi è conforme». La storia del soggetto diventa una storia della conformità al divenire multimediale (5). Preferisco utilizzare il termine «divenire multimediale» perché gli oggetti di cui trattiamo sono spogliati delle loro caratteristiche più proprie; parlare di «immagini», ad esempio, potrebbe essere totalmente fuorviante se si pensa che l’immagine gode ancora di una sua stabilità che nella fluidità della rete arriva, invece, a perdere. Ad un’immagine ne subentra immediatamente un’altra e un’altra ancora. La mole documentaria è tale che, queste immagini potrebbero essere lette come fotogrammi di un divenire inarrestabile. Stesso discorso dicasi per i pensieri non pensati, immediati, spiattellati a destra e manca, esaltati e considerati validi e veritieri nel loro essere i rappresentanti digitali dello stream of consciousness. Piace il piacere dell’informe o del pre-forme, di ciò che è privo di centro, di stabilità, di ciò che muta nel divenire del tempo.

A queste assenze qualitative si cerca di ovviare in modo quantitativo. Alla stabilità dell’immutabile, all’equilibrio dipendente dal suo essere centrato, si cerca di ovviare attraverso lo stordimento della mera quantità numerica. Le immagini si affastellano l’una sull’altra, ogni istante della vita è immortalato, compresi i momenti più intimi, pur di ottenere visualizzazioni e i cosiddetti like, l’assenso da parte degli altri pseudo soggetti della piattaforma. La pubblicazione delle immagini vuole salvare e rendere significative quelle azioni della quotidianità che nelle antiche società tradizionali non avevano bisogno di essere giustificate in altro modo, essendo simboli e analogie di realtà cosmiche. L’azione non aveva bisogno dei «mi piace», della ricerca del consenso altrui (6); era azione valida in sé, se eseguita in base al modello tradizionale; non si ricercava il giudizio delle altre coscienze, per riconoscersi come autocoscienza, ma la conformità all’archetipo. Prima di abbandonare l’argomento social trattato per lo più en passant, un’ultima notazione che non ci sembra priva di significato (7). La piattaforma online cui ci stiamo riferendo, attraverso una serie di algoritmi, arriva a presentare determinati contenuti a determinati iscritti. I contenuti che così si affermano, diventano propriamente «virali», cioè si diffondono proporzionalmente alle visualizzazioni. Quest’aspetto non crediamo sia semplicemente ascrivibile alla manipolazione delle coscienze per fini commerciali, quanto piuttosto al controllo e all’esaltazione di principi ugualitari e livellatori. Ora possiamo, ancor di più, ribadire quanto detto a proposito dell’adagio popolare: il soggetto della percezione si riassorbe nell’informe livellante dell’ognuno e del tutti: «che piace».

Il bello della quotidianità al quadrato

Poco sopra dicevamo che si è soliti riferirci al bello secondo due direttrici. Queste sono apparentemente differenti ma in realtà sono facce della stessa medaglia: il «mi piace» della quotidianità e il bello della «quotidianità al quadrato» che ci apprestiamo a trattare. Parlando del quotidiano non possiamo tralasciare l’esperienza del tempo a cui il quotidiano è legato, specie se parliamo di un quotidiano al quadrato. Con questa espressione intendiamo un rafforzamento del quotidiano stesso, letto in contrapposizione a ciò che dovrebbe, invece, essere lo straordinario. Senza dilungarci in discorsi che esulano dalla presente riflessione e che intendiamo affrontare nella seconda parte di questo breve scritto, pensiamo lo straordinario come quel tempo che è al di là dell’ordinario; il tempo che le più svariate tradizioni considerano l’unico tempo effettivamente significativo, tempo che ha a che fare con la stabilità, con l’immutabilità, perché è tempo festivo, di sospensione del divenire, di ripetizione dell’origine, un tempo che è la rappresentazione analogica dell’eternità. Viene da sé che un tempo così pensato, in una società tradizionale, non sarebbe affatto «straordinario», poiché rappresenterebbe la normalità degli eventi, o meglio, l’ordinarietà stessa del tempo. In una società quale quella in cui ci troviamo a scrivere, invece, i termini si invertono e si rischia sempre più di perdere quelle aperture che permettono l’accesso a quello che abbiamo definito tempo straordinario.

Il Bello è, innanzitutto, ciò che avviene nel tempo di festa, poiché il bello è ciò che si diversifica dall’informe, dal caotico, ma anche dal disanimato (privo di anima), da ciò che è automatico, ripetitivo e meccanico, disarmonico e decentrato. Tutte queste caratterizzazioni negative sono tipiche proprio del tempo che viviamo nella nostra modernità; tuttavia, non sono proprie solamente del tempo lavorativo, ma anche di quel tempo che dovrebbe possedere connotati totalmente differenti. Lo schiavo, o l’animal laborans, che vive nella condizione di abbrutimento assoluto è colui che non ha tempo, non è libero di realizzare le proprie possibilità, non è conscio e padrone delle proprie azioni. Lo schiavo come il lavoratore dei nostri tempi è consumato da un tempo che è sempre uguale, ripetitivo, meccanico, non significativo. Il tempo dell’industria è il tempo della tecnica dispiegata, tempo in cui l’individuo corre, heideggerianamente, non solo il rischio di perdere se stesso e la propria essenza, ma anche l’essenza stessa della verità, la possibilità di comprendere un tempo diverso da quello affermatosi con una determinata manifestazione dell’essere. Nell’omogeneità sincopata di un’esistenza sempre più materiale e meccanica e nella commercializzazione globalizzante di questa, il tempo è ridotto a uno dei semplici termini della produzione e ogni sua frazione è identica alla successiva, tesa e impiegata per la stessa finalità prestazionale. Richiamandoci agli assunti della Scuola di Francoforte (non alle conclusioni dei suoi membri) e all’idea adorniana di industria culturale, non possiamo non notare, oggi, ancor più che sessant’anni fa, l’imporsi di quegli stili di vita e di esistenza finalizzati alla produzione e al consumo. Il tempo dell’otium e il tempo della festa, solo per fare un esempio, hanno perso ogni connotato di eternità e di sacralità, riducendosi a tempo utile per il consumo sportivo dei vari Decathlon e dei supereroi dell’ultima ora, dei vacanzieri delle vacanze imposte che corrono a immortalare quanto le varie guide turistiche consigliano di fotografare, tempo per rimpinguare gli albergatori e i ristoratori che, viceversa, in un altro momento dell’anno, ridistribuiranno quanto guadagnato nel sistema produttivo.

Lo spazio per la conoscenza o per una vera esperienza trasformativa-iniziatica viene meno, a discapito del viaggio estremo programmato e curato dagli sponsor, o del viaggio turistico per quanti vadano alla ricerca del bello preconfezionato; un bello sempre più a misura di uomo, o meglio di automa decerebrato, che vede attraverso lo schermo di un cellulare per vivere a casa, davanti a uno schermo più grande, quello che non ha vissuto nel suo viaggio, nella sua traslazione fisica da Tokyo a Venezia. Intanto, le immagini sulla rete social sono state pubblicate e hanno ricevuto gli sperati «mi piace»; dunque, il denaro investito è stato ben speso. Un altro anno di duro lavoro permetterà ulteriori soddisfazioni, soddisfazioni di un soggetto che, ovunque si volti, non incontrerà altri che se stesso. La Natura stessa, concetto chiave su cui torneremo più avanti, perde le proprie caratterizzazioni fisiche e simboliche diventando uno spazio geometrico e geometrizzabile in cui l’uomo si possa specchiare, spazio da adoperare per fini ingegneristici. Oggi, in forza dell’aumentata potenzialità dei mezzi tecnici, si sta realizzando concretamente il livellamento della Terra auspicato già da Cartesio durante i suoi soggiorni nei Paesi Bassi (8). Lo spazio per Cartesio è un già-dato per l’uomo; la natura è considerata fisicamente come un corpo inanimato, in cui è possibile misurare il movimento di enti materiali. Ogni luogo è distrutto, manipolato o, faccia della stessa medaglia, protetto e ridotto a semplice cliché turistico, campo da gioco, teatro di azioni umane, troppo umane; azioni ben inserite in quella che è la sfrenata logica della mondializzazione dilagante (9).

La via del ritorno al bello

Siamo giunti a delineare i contorni di quello stato di indigenza di cui si parlava all’inizio, stato in cui l’uomo dimentica la verticalità che lo caratterizza in quanto uomo e si abbrutisce, perde se stesso perdendo quell’Alterità che nelle società tradizionali orientava il suo esistere. Fuggiti gli ultimi dei, l’uomo è finalmente libero di agire senza regola, senza misura, senza quel nomos che ha caratterizzato le precedenti epoche. È pronto per quel deserto e quella solitudine in cui si appresta a sopravvivere. Nelle considerazioni che seguono intendiamo riflettere su tre termini, legati indissolubilmente: «Sacro», «Visione», «Bellezza»; questi sono i segnavia di un sentiero che si inoltra in una dimensione cosmica, oltre la duplicità di soggetto-oggetto di cartesiana memoria. Intendiamo compiere un percorso a ritroso, ripartendo dalla quotidianità, dal tempo e dallo spazio omogenei di cui si è parlato, per recuperare un’idea di bellezza quale visione, libera dal depotenziamento soggettivistico e relativistico; una epistrophé plotiniana, ontologica e tradizionale.

Il Sacro

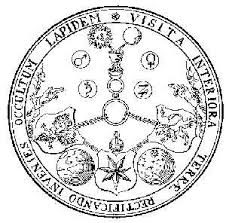

Mircea Eliade, in uno dei suoi studi più famosi, esordisce dicendo che il sacro si manifesta, innanzitutto, come qualcosa di diverso dal profano. La ierofania altro non sarebbe, nei suoi termini più semplici e più vicini a una comprensione moderna, che la «manifestazione di qualcosa di completamente diverso, di una realtà che non appartiene al nostro mondo, in oggetti che fanno parte integrante del nostro mondo “naturale”, “profano”[…]. La pietra sacra, l’albero sacro non sono adorati in quanto tali; lo sono, invece, proprio per il fatto che sono ierofanie, perché “mostrano” qualcosa che non è più né pietra, né albero, ma il sacro» (10). Questo non essere più né pietra, né albero non è un venir meno dell’oggetto rispetto al soggetto della percezione, se così possiamo esprimerci, né un suo svanire e scomparire nell’indistinto; anzi, Eliade prosegue affermando che il Sacro equivale a potenza, a realtà per eccellenza e «l’opposizione sacro-profano si traduce spesso in un’opposizione tra reale e irreale»; il «sacro è saturo d’essere» (11). Proprio questo imporsi o offrirsi del sacro è ciò che protegge, a nostro giudizio, la pietra e l’albero, non intesi alla stregua di una semplice oggettualità, ma nella loro manifestazione essenziale di esser pietra della pietra e albero dell’albero. Questi sono portati all’apparire proprio dal sacro che li custodisce nella loro disvelatezza, difendendoli dall’assalto arbitrario di quel soggetto che tenderebbe immediatamente a fagocitarli nel suo conoscere e agire. Al riguardo, può essere interessante una riflessione su quanto annotato da Hegel nel suo diario, a proposito di un viaggio tra le valli alpine: «La vista di questi massi eternamente morti a me non ha offerto altro che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa del: è così» (il corsivo è nostro)» (12).

La pietra appare come una necessità, un «è così», senza possibilità di replica; perciò è un oggetto muto, in cui non si mostra alcun divenire, alcun movimento, nessuna razionalità. Nella roccia non vi è libertà per il soggetto; questi non riesce a farla propria e si scontra con l’impossibilità del fare Storia (13). Il self made man della modernità, che si esplica in ogni ambito dell’esistere, dovrebbe incontrare un ostacolo proprio nell’alterità dell’albero e della pietra. Il limite di cui parla certa ecologia, inteso come un freno nei confronti della natura, deve, innanzitutto, essere, limite come contorno, come la forma insuperabile degli enti stessi che ci si presentano. Un rapporto di tipo contemplativo, e, in questo senso, realmente estetico, permetterebbe di preservare l’essere di quell’apparire che l’uomo è in grado di percepire, senza misconoscere, annullare o ridurre l’alterità assoluta. Per l’uomo della Tradizione questo problema non si pone: la «Natura non è mai esclusivamente “naturale” […], il Mondo rimane pregno di sacralità», di una sacralità che non è limitata ad alcuni luoghi specifici, ma pervade ogni cosa ed evento. Il divino, innanzitutto per i greci ma il discorso può essere allargato, «non domina l’avvenimento naturale quale potenza sovrana», piuttosto, «si rivela nelle forme del naturale medesimo, quale sua essenza e suo essere» (14). Il dio è e si manifesta nel naturale, senza sovrastarlo o dominarlo magicamente. Il dio è il naturale stesso trasfigurato in una forma perfetta. Non è quel fuoco, non è quella materia che brucia e si consuma; al tempo stesso, non è il concetto astratto di luce e calore. Il dio è la contemplazione della forma perfetta di quel fuoco ché, in quanto forma, è eterno. Per l’uomo della Tradizione il cosmo è la manifestazione stessa del principio di ordine che è, in quanto tale, diverso dal difforme e dal preforme, differente dal caos. La bellezza è il filo conduttore che tiene fermo quanto l’uomo va contemplando. L’irriducibilità del sacro garantisce la forma, il limite e il contorno di cui prima si parlava, che soli possono dar luogo alla bellezza che è bella in quanto tale, manifestazione dell’essere pietra e albero, salva e libera dal depotenziamento soggettivistico e relativistico.

Bellezza come Visione

Nella bellezza a darsi è il sacro stesso come alterità appena intuibile, e dunque come scrive Corbin, esemplarmente letto da Hillman, «la bellezza è la grande categoria che si riferisce al Deus revelatus», cioè «la teofania suprema, auto rivelazione del divino» (15). Il divino non è mai solo trascendente rispetto al mondo, senza alcun legame o analogia con il mondo stesso. Per l’uomo della Tradizione un mondo siffatto non sarebbe tale, poiché non avrebbe forma, sarebbe come la chora di cui Platone racconta nel Timeo, sola materialità in attesa di essere plasmata dal Demiurgo, pura potenza senza atto, per utilizzare termini aristotelici. Proprio il cosmo si presenta come bellezza. Questa non è un semplice attributo delle cose, il lato estetico di un determinato ente; «se accanto al bene, al vero e all’uno non vi fosse il bello, noi non li potremmo mai percepire, mai conoscere. La bellezza è una necessità epistemologica; è il modo in cui gli Dei toccano i nostri sensi, raggiungono il cuore, ci attirano nella vita». Hillman aggiunge inoltre, e questo aspetto è ancor più degno di nota, che la «bellezza è una necessità ontologica, ciò che fonda il mondo nella sua molteplice particolarità sensibile. Senza Afrodite, il mondo delle cose particolari diventa particelle atomiche e la minuziosa varietà della vita è detta caos, molteplicità, materia amorfa, dati statistici: tale infatti è il mondo senza Afrodite» (16).

La bellezza è, come insegna Platone, la presenza del divino nel mondo, l’idea più lucente, la sola che possa esser colta attraverso una visione. La bellezza è la manifestazione dell’essere nelle cose e il suo manifestarsi implica che le cose si presentino come tali, nel loro «naturalissimo» apparire nella forma. Per Platone il mondo reale, che ha propriamente consistenza ontologica, è il mondo iperuranio e il mondo di quaggiù è pura imitazione, vive attraverso il rapporto di mimesi. Eppure, proprio a proposito della bellezza, Platone introdurrà il termine di parusia per indicare la presenza delle idee nelle cose stesse (17). Attraverso la bellezza le idee sono nelle cose e le cose sono riempite dell’essenza delle idee. Eros stesso, nel Simposio, è colui che desidera la bellezza e questo desiderio della bellezza è anche desiderio di immortalità, una apparente immortalità terrena (conquistata attraverso la generazione nel bello) e della vera immortalità che si raggiunge attraverso la pura contemplazione dell’idea di bellezza. Per giungere a tanto, occorre, tuttavia, essere «iniziati» e purificati, come si racconta nel dialogo complementare del Fedro. «Ontofania e ierofania si incontrano», afferma Eliade; il risultato umanamente percepibile di questo incontro, aggiungiamo noi, è la bellezza attraverso la visione (18).

Perché possa darsi visione è necessaria la sospensione del tempo e dello spazio continuo, di quelle forme che da Cartesio in poi, sono state pensate come contenitori neutri delle azioni meccaniche e biologiche del soggetto uomo. La visione si rivela in un luogo ben determinato e delimitato, ma si presenta come la forma che riempie di sé quell’apertura in cui accade. Con il limite della forma, con i suoi contorni, è lo spazio stesso ad assumere significatività, così «viene interrotta l’omogeneità dello spazio» e «avviene contemporaneamente la rivelazione di una realtà assoluta, in opposizione alla non-realtà dell’immensa distesa che la circonda […]. Nella distesa omogenea ed infinita, senza punti di riferimento né possibilità alcuna di orientamento, la ierofania rivela un “punto fisso” assoluto, un “Centro”» (19). Nello spazio omogeneo non vi è centro, perciò scompare ogni vero orientamento e ci si muove in uno spazio amorfo, in un mondo che non è più Mondo «ma solo frammenti di un universo spezzato […] dove l’uomo si muove, sospinto dagli obblighi di un’esistenza integrata in una società industriale» (20). Nello spazio continuo, omogeneo, è il soggetto che privo di orientamento, si muove affannosamente e caoticamente, isolato e ripiegato su se stesso, si consuma senza realizzarsi, in un perdersi senza mai ritrovarsi.

La visione richiede, invece, stabilità: una fissità in cui possa darsi l’apparire che solo può essere contemplato. Tale contemplazione può avvenire nella sospensione del flusso del divenire. Il tempo giudaico-cristiano, tempo lineare ed omogeneo, in cui ogni attimo è uguale agli altri, ma si perde nella sua irripetibilità, non permette la contemplazione di quella visione che è un apparire istantaneo del sempre presente. Nella concezione edipica del tempo, ogni attimo uccide il proprio genitore per poter consistere e, nella dinamicità del fluire, non si dà quell’apparire della forma che è sempre il limite da contemplare. I moderni, non a caso, esaltano il divenire; non potendo vivere in simbiosi con il cosmo, nel loro esser decentrati e privi di limiti (non solo in senso figurale), riempiono la loro solitudine attraverso la velocità e l’ebbrezza della caduta. Il non-essere troneggia tirannicamente sull’esistenza temporale del senza forma, di una società liquida che si perde nelle acque dell’indistinto. Ci siamo riferiti al «quotidiano al quadrato» per indicare un tempo che, solo apparentemente, sembra essere differente da quello della quotidianità. Eliade, similmente, sottolinea come l’uomo della modernità possa vivere sì, tempi differenti, per intensità e pienezza, basti pensare a quegli istanti in cui si è felici di fare quello che si sta facendo, in essi il tempo sembra volare. Tuttavia, per quest’uomo non esiste una vera rottura qualitativa dell’omogeneità temporale, il tempo «è la dimensione esistenziale più profonda dell’uomo, è legato alla propria esistenza, quindi ha un principio e una fine, la morte, l’annullamento dell’esistenza» (21).

Nelle dottrine tradizionali invece, in ogni pensiero cosmico, dell’ordine e della normalità, la forma è salva, ridente nell’eternità di un apparire sempre presente. Il tempo profano è sospeso, tutti i suoi attimi vivono della continua ripetizione di gesti archetipici che riattualizzano il sempre presente. Il tempo, come lo spazio, è pregno di significato. Se lo spazio si struttura intorno a un Centro, da cui le cose si irradiano e vengono alla presenza, il tempo riattualizza la prossimità del vivere affianco al divino, quella che Eliade identifica come la «nostalgia delle origini», vera nostalgia religiosa che porta l’uomo a diventare contemporaneo degli dei (22). L’uomo vive in simbiosi con il cosmo e non come un atomo scisso all’interno di un processo storico irreversibile. Gli psicologi moderni potrebbero interpretare questo modus vivendi come un ritirarsi nell’immaginario, un fuggire il reale: tuttavia, in questa simbiosi si deve cogliere, al contrario, come sottolinea Hillman, l’ossessione ontologica: «il desiderio di reintegrare il Tempo dall’origine, equivale sia al desiderio di ritrovare la presenza degli dei che di recuperare il mondo forte, fresco e puro, così com’era in illo tempore. È insieme sete di sacro e nostalgia dell’Essere». Tale «partecipazione all’Essere gli viene garantita dalla rivelazione primordiale di cui si considera il custode» (23). Un discorso analogo possiamo farlo riguardo a tutte le concezioni cicliche del tempo, anche quelle più propriamente filosofiche che religiose: l’idea dell’«eterno ritorno tradisce un’ontologia non contaminata dal tempo e dal divenire», così i greci «cercavano di soddisfare la loro sete metafisica dell’ontico e dello statico» (24).

Ogni gesto, ogni accadere, si ripeteranno infinite volte e non andranno perduti nel flusso di un divenire che muore nel nulla. L’azione dell’uomo orientata in modo tradizionale non è mai banale, limitata alla quotidianità d’ uso grettamente materiale o funzionale. E’ un atto che ripete un rito o un modello esemplare. È un richiamare l’essere dell’ente alla presenza. Per tanto nelle società tradizionali non esistendo il mito della produzione fine a se stessa, ogni oggetto era opera di un disvelamento, un’apertura di orizzonti di senso: «per tali ragioni il bello era qualità che non apparteneva semplicemente ad una ristretta categoria di oggetti, quelli artistici, ma ogni oggetto era carico della sua bellezza, che gli conferiva qualità proprie, nonostante fosse un oggetto di uso quotidiano. […]. Anche l’attività produttiva, nel mondo tradizionale era azione in senso superiore, non mero lavoro, legato alla ricerca dell’utile» (25).

Il Bello è ciò che appare

Capovolgendo l’adagio popolare da cui è partita la nostra riflessione, vogliamo asserire come il Bello sia proprio ciò che appare, un rispondere contemplante all’appello di ciò che si mostra e mostrandosi determina un mondo. Di nuovo Hillman è illuminante nel momento in cui riflette sul greco aisthesis, la cui radice rimanda a «introiettare» e «inspirare», quel «trattenere il fiato dalla meraviglia che è la risposta estetica primaria» (26). Per questi motivi la bellezza del cosmo, la sua cosmicità, (l’ordine, l’equilibrio, l’armonia che lo rendono tale), non è contemplabile all’interno di un pensiero grettamente materialistico, o modernamente estetizzante. Mancando l’esperienza del Centro, viene meno quella dell’equilibrio, del limite che è forma insuperabile; così la moderna concezione estetica delle cose del mondo si riduce a mera distruzione e fagocitazione delle cose stesse, allo sfruttamento e alla loro utilizzazione. All’uomo senza tradizione manca la percezione della forma che è limite e alterità. Questi è carente di quel tratto apollineo che è, innanzitutto, «distacco», il tiro dell’arco, di quell’arco che da lontano coglie la forma nel bersaglio (27).

All’uomo che si crede dominatore del mondo si chiudono le possibilità di entrare nel Mondo stesso che si ritira e diventa incomprensibile. Il dominio sulle cose le allontana e, dialetticamente, da padrone del mondo che era, o si riteneva, l’uomo perde il mondo, e relega la sua vita a una mera sopravvivenza. Nel suo cadere vengono tagliate le possibilità di realizzazione e i ponti per futuri passaggi. L’uomo perde la propria essenza di individuo pensante senza rendersene conto. Aristotele nella Metafisica aveva affermato che gli uomini hanno cominciato a filosofare grazie alla meraviglia. Ebbene il verbo greco thaumazein, va inteso proprio come quel libero porsi in ascolto delle cose che sono Altro da noi. La meraviglia è tale se ci si pone in quella contemplazione che lascia l’albero e la pietra nel loro essere albero e pietra. Altrimenti resta solo l’uomo e l’uomo solo, senza un orientamento cosmico, degenera in ciò che è bestiale, materiale (28).

Riusciremo ad accorgerci che «tutte le cose, in quanto esibiscono la loro natura innata, mostrano l’oro di Afrodite; in quanto risplendono alla vista sono estetiche»? (29).

Note:

1 – Cfr. Giorgio Colli, La sapienza greca I, Adelphi, Milano 2018, p. 99.

2 – Cfr. James Hillman, L’anima del mondo e il pensiero del cuore, Adelphi, Milano 2002, p. 80.

3 – In Che cos’è la Tradizione? Elémire Zolla cita Schuon: «La civiltà moderna è, storicamente, la sola ad aver sentito il bisogno di proclamare che la propria costituiva dis-armonia è bella o, addirittura, che la bellezza non esiste. Al contrario, nel mondo antico «l’uomo non può nemmeno sfuggire alla bellezza e le stesse forme materiali d’ogni civiltà tradizionale, edifici, abiti, strumenti, arte sacra comprovano che egli non la cerca neanche, cioè che per lui la questione non si pone nemmeno». Cfr. Elémire Zolla, Che cos’è la Tradizione?, Adelphi, Milano 2011, p. 61.

4 – Al riguardo si tenga presente quanto affermato da René Guénon nel saggio, Il doppio senso dell’anonimato, in Il regno della quantità e i segni dei tempi, Adelphi, Milano 2009, pp. 65-69.

5 – Il termine «storia» non lo si è usato casualmente: campeggia nella home page del social network Facebook, e si costruisce attraverso una serie di immagini caratterizzanti.

6 – Nel social network Facebook è attivo un contatore di «mi piace» che registra le attività più redditizie in tal senso.

7 – Uno studio approfondito delle dinamiche inerenti il funzionamento dei social media rispetto a orientamenti di tipo tradizionale non sarebbe affatto ozioso e privo di interesse. Questa analisi potrebbe essere complementare a quelle già eseguite da René Guénon e rientrare nell’ambito dell’Anti tradizione o contro-tradizione. I social media sarebbero ricettacolo di tutti quegli ingredienti che possono essere letti come afferenti alla fase finale dell’attuale ciclo cosmico, a maggior ragione se li si considera quali strumento di etero-direzione, in grado di determinare scelte e orientamenti politici.

8 – Cfr. René Descartes, Discorso del metodo, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 17.

9 – Sul concetto di mondializzazione usato in questo contesto è appropriato quanto afferma Luisa Bonesio: «altro non è che il tendenziale riassorbimento dell’identità delle patrie nell’indifferenziazione di una logica unica e omogeneizzante le differenze specifiche: logica di uniformità che non solo concerne gli aspetti economici, etici e ideologici, ma anche la configurazione del territorio». Cfr. Luisa Bonesio, Geofilosofia del paesaggio, Mimesis, Milano 1997, p. 11.

10 – Cfr. Mircea Eliade, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri Editore, Torino 2012, pp. 14-15.

11 – Ibidem.

12 – Cfr. Georg Wihelm Friedrich Hegel, Diario di viaggio sulle alpi bernesi, con una introduzione di Remo Bodei, Ibis, Pavia 1990, p. 57.

13 – Adorno coglie nella concezione hegeliana del bello di natura la prepotenza del soggetto che annulla quello che non rientra nelle proprie leggi dialettiche. Nella Teoria estetica emerge la coscienza che «“l’ombra buia” proiettata dall’idealismo, forse in nessun ambito tanto lampante come nell’estetica, sarebbe una vera e propria “usurpazione” del soggetto nei confronti della natura, di quanto non è altresì assimilabile che in un insieme di oggetti inanimati, oppure, per converso, nella codifica della scienza» e che «la svalutazione hegeliana del bello naturale come indeterminatezza condanna il regno delle qualità a una progressiva inesprimibilità». Cfr. Theodor Wisengrund Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino 1978, p. 114.

14 – Cfr. Walter Friedrich Otto, Gli dei della Grecia, a cura di Giampiero Moretti e Alessandro Stavru, Adelphi, Milano 2016, p. 19

15 – Cfr. James Hillman, L’anima del mondo, cit., p. 82

16 – Ivi, pp. 84-85

17 – «Per quanto riguarda la Bellezza poi, come abbiamo detto, splendeva fra le realtà di lassù come Essere. E noi, venuti, quaggiù, l’abbiamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in quanto risplende in modo luminosissimo. […] Solamente la bellezza ricevette questa sorte di essere ciò che è più manifesto e amabile». Cfr. Platone, Fedro, 250 c, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2000, p. 559.

18 – Cfr. Mircea Eliade, Il Sacro e il profano, cit., p.75.

19 – Ivi, p. 21.

20 – Ibidem. Interessante è l’accostamento dei termini Cosmo e universo secondo Hillman: «La parola kosmos indicava originariamente in greco un’idea estetica, e politeistica: si riferiva alla giusta disposizione delle molteplici cose nel mondo, al loro aspetto secondo il giusto ordine. Kosmos non significava una totalità astratta, generale, collettiva. […]. La traduzione del cosmo in universo è un tipico gesto dell’imperialismo romano unificatore che cancella il senso particolareggiato del mondo che avevano i greci». Cfr. James Hillman, L’anima del mondo, cit., p. 83.

21 – Ivi, p. 49.

22 – «Come lo spazio profano viene abolito dal simbolismo del centro che proietta un qualunque tempio, palazzo o edificio nello stesso punto centrale dello spazio mitico, così una qualsiasi azione fornita di senso, compiuta dall’uomo arcaico, qualsiasi azione reale, cioè qualsiasi ripetizione di un gesto archetipico, sospende la durata, abolisce il tempo profano e partecipa del tempo mitico». Cfr. Mircea Eliade, Il Mito dell’eterno ritorno, Archetipi e ripetizioni, Lindau, Torino 2018, p. 51.

23 – Cfr. Mircea Eliade, Il sacro e il profano, cit., p. 62.

24 – Cfr. Mircea Eliade, Il Mito dell’eterno ritorno, Archetipi e ripetizioni, cit., p. 107.

25 – Cfr. Giovanni Sessa, Tradizione. Demitizzare la modernità, Historica-Nazione Futura, Roma – Cesena 2019, p. 100. Al riguardo si veda anche René Guénon, Mestieri antichi e industria moderna, in Il regno della quantità e i segni dei tempi, Adelphi, Milano 2009, pp. 55-64.

26 – Cfr. James Hillman, L’anima del mondo, cit., p. 87.

27 – «In Apollo ci si fa incontro lo spirito della conoscenza contemplante, che sta di fronte al mondo all’esistenza e al mondo con impareggiabile libertà […]. Esso poté intuire mondo ed esistenza a mo’ di forma, con lo sguardo scevro da concupiscenze e nostalgie di redenzione. Nella forma s’annulla l’elementare, il momentaneo e l’individuale del mondo […] cogliere la forma richiede una distanza della quale non è stata capace nessuna negazione del mondo». Cfr. Walter Friedrich Otto, Gli Dei della Grecia, cit., p. 85.

28 – Un aforisma di Guido Ceronetti non potrebbe esprimere meglio quanto andiamo dicendo: «Una cosa a cui non si pensa: che una grandissima parte delle possibilità del pensiero e del linguaggio umano è già irreparabilmente perduta per la desertificazione tecnica del mondo (e non si pensa a questo, perché è bruciata la libertà di pensarlo, cancellato il sentiero per arrivarci)». Cfr. Guido Ceronetti, Pensieri del tè, Adelphi, Milano 2004, p. 42.

29 – Cfr. James Hillman, L’anima del mondo, cit., p. 84.

Giacomo Rossi