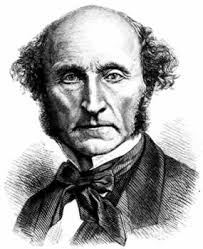

Le nostre convinzioni più giustificate non si fondano su altra salvaguardia che sull’invito permanente a tutti di dimostrarle infondate. Così si esprimeva Stuart Mill, nel suo “saggio sulla libertà”, invitando tutta la cultura dominante a farsi garante della libertà dell’ interprete, che sola consentirebbe il progresso delle idee, contro la fatale tendenza degli uomini a smettere di pensare una questione quando non più considerata dubbia (a torto o a ragione) contro la stagnazione della scienza causata da una opinione dogmatica e quindi definitiva. Altra soluzione non c’era, secondo Mill, che questo atteggiamento mentale, e di assumerlo a ruolo di sistema nella valutazione delle sintesi, educando addirittura una classe di persone con la peculiare capacità di negare opinioni universalmente riconosciute dove, tali opinioni, non avessero già degli oppositori “naturali”. Mill sosteneva la necessità di una ragione critica, e di una critica iperbolica, la quale non si impaludasse nelle sabbie mobili del conformismo intellettuale, consentendo così di poter verificare i reali limiti dell’uomo e delle cose. Il conformismo diventava, in questa criminalizzazione dell’ovvio operata da Mill, il nemico numero uno della libertà di pensiero in quanto agiva se non violentemente, praticando una sorta di narcosi della ragione omogeneizzandone i contenuti. La Norimberga dei luoghi comuni trova in questa teorizzazione antesignana del dubbio Brechtiano, la sua ragione d’essere. Che cosa è un luogo comune? Altro non è se non un pregiudizio universalmente accettato; Attenzione, anche nella parola “pregiudizio” è contenuto il pregiudizio per il quale tale espressione assume sempre un carattere negativo, io invece qui, mi voglio liberare dal segno negativo per ricondurre il significato al carattere di contingenza del momento, per cui un giudizio formulato in determinati contesti è stato accettato, e poi riformulato in altre circostanze senza bisogno di ulteriori discussioni, proprio perché ritenuta per valida la correttezza intrinseca riconosciuta anteriormente. Quindi i pregiudizi hanno un loro valore nella sintesi delle situazioni, in quanto giuocano al risparmio sul dover dare sempre un giudizio originale alle situazioni che si presentano sotto analisi. Il problema comincia a porsi quando ciò che si assume come valore limitato di giudizio, cioè qualcosa che un tempo è stato accettato come corretto, perda la sua funzione limite di risparmio e diventi modo di essere, sclerotizzando le nostre reazioni agli stimoli esterni, riconducendole a puri e semplici riflessi condizionati. Un esempio di sclerotizzazione di comportamento e di pensiero dovuta alla perdita della ragione critica sostituita dal pregiudizio, si ha quando una forma ideologica assume l’aspetto di fede.

L’ideologia è un sistema di principi che costituiscono la base di un movimento culturale o politico, mentre la fede è una credenza ferma nell’autorità di qualcuno. L’ideologia è per definizione un sistema aperto, in costante equilibrio al suo interno ed in costante disequilibrio con l’esterno; la fede invece è un sistema chiuso per necessità. La trasformazione dell’ideologia in fede, perverte il rapporto critico con l’esterno caratteristico del sistema aperto, causando non più la valutazione del problema in sé e per sé, ma la valutazione se tale problema si sia prodotto all’interno o all’esterno dell’ideologia stessa. La cura contro la sclerosi ideologica è la formulazione delle idee, ossia una formulazione della realtà con una forte componente immaginativa, ma l’immaginazione, per essere efficace, deve essere soprattutto libera, libera anche da giudizi mentali precostituiti, i luoghi comuni appunto, e deve avere una forte dose di capacità dubitativa anche verso i propri prodotti. La capacità di mettere sempre in dubbio se stessi esige una vigilanza sovrumana; c’è una tendenza fisica a rispettare le leggi che regolano i sistemi meccanici, i quali notoriamente si attestano, appena possono, ai livelli di energia più bassa consentita dal sistema stesso, così è anche nella formulazione delle idee, il luogo comune consente di adeguare la nostra energia creativa ai livelli minimi consentiti per non fare la figura dell’imbecille, anzi ci permette, in una buona parte dei casi, di sentirci realizzati all’interno di una comunità dove il concetto espresso sia quello accettato perché consolidato dall’uso. Poco importa se i motivi che lo rendevano pertinente siano venuti a mancare, il luogo comune e un concetto acquisito per usucapione. La ragione critica non ammette l’usucapione dei concetti, e il mantenerla attiva presume degli sforzi notevoli, non ultimo quello di scontrarsi con i sistemi inerziali di pensiero, che rappresentano lo status quo della cultura dominante. In più, la ragione critica assume un valore di sedizione nei confronti di una cultura che abbia come fine non tanto lo sviluppo dell’individuo come tale, ma lo sviluppo dell’individuo come potenziale consumatore.

E qui si potrebbero aprire i cancelli della dissacrazione della cultura neocapitalistica tesa a considerare la qualità di vita quasi esclusivamente in termini di prodotto interno lordo. Viene spontaneo il pensare che una tale cultura abbia anche velleità di dominio sui bisogni in quanto fonte di profitto e cerchi in maniera più o meno evidente il conformismo delle idee, perché molto più pianificabile; la piattezza di pensiero rappresenta nel breve termine un investimento con grosse possibilità di guadagno. L’impressione che si trae gettando uno sguardo sui mezzi d’informazione, è quella che di informazione se ancora tale termine risulti appropriato, non si possa più parlare, ma risulti atta ad una parzialità di conoscenza tutta tesa ad uniformare i contenuti di pensiero… E tanto più una cultura è informatizzata tanto più avrà possibilità di riuscita nell’uniformare anche i tentativi di rivolta anticonformista, inventando quel fenomeno ormai così familiare nella società post-industriale dell’anticonformismo conformista. Qualcuno ha detto che il prezzo della libertà è la vigilanza, e noi dovremmo vigilare affinché nessuno per interessi personali voglia estendere il controllo sulla capacità innovativa del pensiero, diventando unico depositario della cultura e, paradossalmente, dell’eventuale protesta nei confronti di quella stessa cultura. In Italia abbiamo toccato con mano la più reale e becera espressione di questa vera e propria congiura oligarchica, tendente a uniformare sotto la cappa protettiva della stessa, la cultura dominante e la protesta contro tale dominio, dove dai mezzi d’informazione alla gestione dell’editoria, esiste un controllo capillare da parte dei partiti e gruppi industriali, per citare la parte visibile dell’iceberg. Si volesse, per una volta non essere schiavi…

Danilo Leo Lazzarini