Torna nelle librerie uno dei classici più noti sull’ermetismo. Mi riferisco al lavoro monumentale, in termini di documentazione raccolta e di riferimenti, di André-Jean Festugière, erudito scomparso nel 1982, La rivelazione di Ermete Trismegisto. L’astrologia e le scienze occulte, da poco nel catalogo di Mimesis, per la cura di Moreno Neri, esperto di neoplatonismo rinascimentale (per ordini: mimesis@mimesisedizioni.it, 02/24861657, pp. 515, euro 28,00). Il libro è arricchito da u

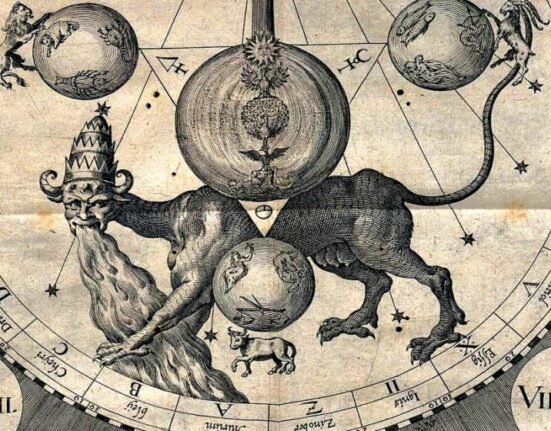

n Appendice di Louis Massignon sull’ Ermetismo Arabo. Il testo uscì in prima edizione nel 1942 e fu ampiamente discusso. Si tratta, in realtà, del primo volume dell’enorme monografia che Festugière ha dedicato ad Ermete, nella quale si occupa dell’ «ermetismo popolare», centrato sull’astrologia e le scienze occulte, cui a breve farà seguito la pubblicazione, per lo stesso editore, del secondo tomo dedicato all’«ermetismo filosofico». Lo studioso francese ricorda che i Greci dettero il nome di Hermes ad un dio egizio, Thoth, adorato a Khmonou nel Medio Egitto, che per i Greci divenne «la città di Hermes», Ermopoli la Grande. I molti attributi di questa divinità potevano essere sintetizzati in uno: Thoth era il dio padrone del destino, misuratore del tempo. Nella mitologia è presentato quale potestas al seguito di Osiride, di cui divenne segretario e scriba. In lui si individuò, per tale ragione, l’inventore della scrittura, come viene ricordato da Platone. A Thoth si attribuì un sapere universale, che si trasmutava in prassismo: la magia. Ricorda Festugière che l’identificazione greca del dio con Hermes, potrebbe essere anteriore ad Erodoto, ma è a partire: «dal I secolo della nostra era (che) le testimonianze abbondano, nella misura in cui arriva a diffondersi la cosiddetta letteratura ermetica» (p. 92). Da essa si evince che, come Thoth, Hermes, fin dall’inno omerico a lui dedicato, veniva associato alle arti e all’educazione. Era considerato messaggero e interprete della parola divina. Al tempo di Tolomeo IV Filopatore (221-205), al suo nome comincia ad accompagnarsi l’appellativo di «tre volte grande», nonché la paternità di tutti gli scritti: «di cui si voleva aumentare il prestigio e rafforzare l’autorità» (p. 97).

n Appendice di Louis Massignon sull’ Ermetismo Arabo. Il testo uscì in prima edizione nel 1942 e fu ampiamente discusso. Si tratta, in realtà, del primo volume dell’enorme monografia che Festugière ha dedicato ad Ermete, nella quale si occupa dell’ «ermetismo popolare», centrato sull’astrologia e le scienze occulte, cui a breve farà seguito la pubblicazione, per lo stesso editore, del secondo tomo dedicato all’«ermetismo filosofico». Lo studioso francese ricorda che i Greci dettero il nome di Hermes ad un dio egizio, Thoth, adorato a Khmonou nel Medio Egitto, che per i Greci divenne «la città di Hermes», Ermopoli la Grande. I molti attributi di questa divinità potevano essere sintetizzati in uno: Thoth era il dio padrone del destino, misuratore del tempo. Nella mitologia è presentato quale potestas al seguito di Osiride, di cui divenne segretario e scriba. In lui si individuò, per tale ragione, l’inventore della scrittura, come viene ricordato da Platone. A Thoth si attribuì un sapere universale, che si trasmutava in prassismo: la magia. Ricorda Festugière che l’identificazione greca del dio con Hermes, potrebbe essere anteriore ad Erodoto, ma è a partire: «dal I secolo della nostra era (che) le testimonianze abbondano, nella misura in cui arriva a diffondersi la cosiddetta letteratura ermetica» (p. 92). Da essa si evince che, come Thoth, Hermes, fin dall’inno omerico a lui dedicato, veniva associato alle arti e all’educazione. Era considerato messaggero e interprete della parola divina. Al tempo di Tolomeo IV Filopatore (221-205), al suo nome comincia ad accompagnarsi l’appellativo di «tre volte grande», nonché la paternità di tutti gli scritti: «di cui si voleva aumentare il prestigio e rafforzare l’autorità» (p. 97).

Tutto ciò accadde mentre, verso la fine del periodo ellenistico, si diffondeva nel mondo greco-romano: «un certo numero di sapienze rivelate che si attribuivano sia a magi persiani […] sia a oracoli venuti dalla Caldea […] sia anche a profeti o filosofi venuti dalla Grecia», muoventesi nell’ambito dei culti neo-orfici, che accompagnarono il ritorno del pitagorismo. Festugière attribuisce tali interessi al declino del «razionalismo», che si manifestò nell’età che va da Traiano all’ultimo dei Severi. Tale periodo storico non può venir definito in senso stretto come fase di decadenza, al meno sotto il profilo socio-economico. Si assistette, infatti, all’urbanizzazione di aree dell’Impero fino ad allora rurali. Sotto il profilo culturale, sul finire del I secolo, Vespasiano aveva creato scuole di Stato, Marco Aurelio organizzava ad Atene la Scuola in cui insegnavano sapienti platonici, aristotelici, epicurei e stoici. L’Accademia del Museo di Alessandria prosperò fino al tempo di Caracalla. Eppure, in tale contesto, non si segnala la produzione di opere originali, in alcun ambito dello scibile umano. L’età in questione fu, infatti, caratterizzata dalla trasmissione del sapere attraverso i manuali.

Tra gli altri, vanno ricordati, per la medicina, il trattato di Galeno, per la metrica, lo scritto, Intorno ai metri, di Efistione di Alessandria. Infine, per l’astronomia, l’Almagesto di Tolomeo. Su tale trattatistica si baserà il sapere europeo per tutto il Medioevo e, in alcuni casi, fino al Rinascimento. E’ ben noto che, la struttura della paideia, centrata sulle arti liberali, e distinta in trivium e quadrivium, fu definita in tale congerie spirituale. Nel I secolo, invece, si manifestò un certo disinteresse per la ricerca epistemica, a cui era consustanziale una sorta di: «perversione della pietà, inclinando ora l’uomo a chiedere alla divinità, sotto forma di rivelazione personale, ciò che prima cercava di ottenere con le sole forze della ragione» (p. 23). A dire dell’eminente studioso, ciò avvenne, in quanto l’età ellenistica rimaneva, comunque: «un corpo ferito» (p. 25). In precedenza, i Greci avevano assorbito influenze che provenivano dall’Oriente o dai Barbari, ma le avevano integrate e rielaborate mirabilmente. In questa fase storica sembrano essere sopraffatti dal novum introdotto da Siriani, Egizi e Giudei. Da ciò l’interesse per Toth-Hermes ed per il Corpus degli sc ritti a lui attribuiti: essi avrebbero dovuto dare soluzione a ciò cui il pensiero greco non aveva saputo rispondere. La filosofia viene ridotta ad un insieme di affermazioni generiche, di tipo deduttivo, intorno alla realtà, ritenute inverificabili. A ciò fecero seguito due diversi atteggiamenti nei confronti del reale: accentuare le indagini empiriche o «rifugiarsi» nelle rassicuranti rivelazioni personali, al fine di superare lo scacco scettico. Questa seconda tendenza fu favorita dall’ambito politico che, da tempo, aveva assunto tratto ecumenico. Ciò agì sul depotenziamento degli dei etnarchi e sul rafforzamento di visioni religiose con un dio prevalente sugli altri:«Il Sole diffonde i suoi raggi su tutte le parti del mondo» (p. 28). Alla luce della più recente letteratura storico-filosofica, le posizioni di Festugière, che riducono la cultura ellenistica ad uno scontro tra «rivelazione» e «razionalismo», devono considerarsi superate. Stante la lezione di Giorgio Colli, il pensiero greco, in nessuna delle sue fasi, può essere considerato «razionalista». La filosofia, il logos, non nascono in contrapposizione al mito, ma in relazione alla dimensione misterica. Che essa si riaffermi, non è indice di indebolimento del nous, ma un suo ritorno all’origine, seppur mediato da notevoli differenze. Per l’erudito francese, il mondo greco-romano è in stupore di fronte ai saggi d’Oriente e alle loro rivelazioni. Ad esse viene attribuita un’autorità dal tratto carismatico e le si pone all’origine del pensiero greco. Plutarco insiste sulla visione pura dei sacerdoti barbari, dovuta ad un’esemplare condotta di vita. Di qui il diffondersi di pratiche rituali, di abitudini alimentari, propedeutiche all’incontro con il divino: «Vedere il dio, in sogno o in stato di veglia, nulla sembrava allora più desiderabile […] i credenti non credevano in quel tempo che la divinità fosse separata dagli uomini da una distanza infinita» (p. 71).

ritti a lui attribuiti: essi avrebbero dovuto dare soluzione a ciò cui il pensiero greco non aveva saputo rispondere. La filosofia viene ridotta ad un insieme di affermazioni generiche, di tipo deduttivo, intorno alla realtà, ritenute inverificabili. A ciò fecero seguito due diversi atteggiamenti nei confronti del reale: accentuare le indagini empiriche o «rifugiarsi» nelle rassicuranti rivelazioni personali, al fine di superare lo scacco scettico. Questa seconda tendenza fu favorita dall’ambito politico che, da tempo, aveva assunto tratto ecumenico. Ciò agì sul depotenziamento degli dei etnarchi e sul rafforzamento di visioni religiose con un dio prevalente sugli altri:«Il Sole diffonde i suoi raggi su tutte le parti del mondo» (p. 28). Alla luce della più recente letteratura storico-filosofica, le posizioni di Festugière, che riducono la cultura ellenistica ad uno scontro tra «rivelazione» e «razionalismo», devono considerarsi superate. Stante la lezione di Giorgio Colli, il pensiero greco, in nessuna delle sue fasi, può essere considerato «razionalista». La filosofia, il logos, non nascono in contrapposizione al mito, ma in relazione alla dimensione misterica. Che essa si riaffermi, non è indice di indebolimento del nous, ma un suo ritorno all’origine, seppur mediato da notevoli differenze. Per l’erudito francese, il mondo greco-romano è in stupore di fronte ai saggi d’Oriente e alle loro rivelazioni. Ad esse viene attribuita un’autorità dal tratto carismatico e le si pone all’origine del pensiero greco. Plutarco insiste sulla visione pura dei sacerdoti barbari, dovuta ad un’esemplare condotta di vita. Di qui il diffondersi di pratiche rituali, di abitudini alimentari, propedeutiche all’incontro con il divino: «Vedere il dio, in sogno o in stato di veglia, nulla sembrava allora più desiderabile […] i credenti non credevano in quel tempo che la divinità fosse separata dagli uomini da una distanza infinita» (p. 71).

Il nome di Ermete, pertanto, copre un movimento assai vasto e del tutto identico, anche in altri profeti. Ciò che contraddistingue tale congerie spirituale è l’impossibilità di separare, nel Corpus scrittorio, scienza e religione. Il cosmo diviene un campo di azioni e di reazioni degli esseri concreti gli uni sugli altri, la manifestazione di «virtù occulte», tra le quali ha rilevanza la dottrina degli astri: tutto discende dal cielo che governa ogni cosa. Per tali ragioni, ancora oggi, il libro che abbiamo presentato, è di grande interesse.

Giovanni Sessa